解析當代大都市區綠帶規劃、建設與治理

——以上海環城綠帶為例

陳蔚鎮 趙亮 張曼曼

1 當代大都市區綠帶規劃解析

1.1 綠帶規劃范式演進

1.1.1 1990年之前的綠帶規劃:現代主義的綠帶規劃

17世紀,英國經濟學家威廉·佩蒂首次使用綠帶(greenbelt)一詞,意指能夠保護城市生態環境的環形土地[1]。有學者認為1898年埃比尼澤·霍華德提出的田園城市(garden city)理論啟發了后來的綠帶規劃[2],但霍華德的初衷是希望通過田園城市模式實現社會變革,他在《明日的田園城市》中用了大量篇幅探討城市與鄉村的產權、土地稅收和制度問題[3-5]。1910年,德國工程師魯道夫·埃伯斯塔特在柏林規劃競賽時提出了2種不同的城市模式——同心圓模式和楔形模式。在同心圓模式中,城市密度由內向外逐漸降低,外圍有與田園城市類似的環形綠帶;楔形模式中,城市按照放射狀發展,綠地直接楔入城市[6]。1927年,田園城市運動的積極推動者雷蒙德·昂溫在擔任大倫敦區域規劃委員會技術顧問時,針對人口向城區大規模遷移的狀況,建議在城區外圍建設1條環繞城市的綠帶來阻止城市向外擴張。19世紀30年代,按田園城市形制,美國也建設了3個綠帶小鎮——馬里蘭州的綠帶鎮(Greenbelt)、俄亥俄州的格林希爾(Greenhills)和威斯康星州的格林代爾(Greendale)。1944年,帕特里克·艾博克隆比的《大倫敦規劃》(Great London Plan)綜合了之前的思想,包括霍華德田園城市思想、綠帶限制城市增長的思路以及帕特里克·格迪斯的區域規劃方法等,將大倫敦區域劃分為城市內環、郊區環、綠帶環和鄉村環4個環帶。在《大倫敦規劃》中,綠帶環平均寬度為約8 km,主要用于限制城市增長、界定城市邊界和提供休閑娛樂用地[7]。

一些歐洲城市在采納類似英國的綠帶策略后并未能夠有效控制城市蔓延。對此,彼得·霍爾認為《大倫敦規劃》更多地延續了英國當時盛行的現代主義規劃原則,即以科學分析和普世真理為基礎對物質環境進行規劃。他極力批判“藍圖式”的綠帶政策,即“當綠帶規劃涉及諸如鄰避主義之類的社會性問題、政府放松規劃管制,以及區域規劃師的權力被剝奪時,規劃就會變得不再切實可行”[8-9]。20世紀70—80年代,受環境保護運動和新馬克思主義思潮的影響,學界對綠帶規劃產生了一些新的看法,例如認為綠帶規劃不僅要考慮環境問題和物質規劃問題,也要考慮那些社會群體能從綠帶相關的規劃和政策中真正受益[10]。

1.1.2 世紀之交的綠道運動

一直以來,綠帶規劃有2個經典模式:1)在西方分區規劃(zoning)體制下,弗雷德里克·奧姆斯特德在美國確立的用公園林蔭道(parkways)將公園串聯起來的方法,意在探索如何將鄉村引入城市;2)《大倫敦規劃》中自上而下的綠帶規劃方法[13],重點關注了如何限制城市增長和保護開放空間等。綠道(greenway)最早在北美出現,其思路主要承襲了奧姆斯特德在美國確立的做法,而少有限制城市增長的意圖。事實上,綠道概念直到20紀末才出現。美國綠道專家朱利葉斯·法布士運用綠道運動(greenway movement)概念來統合自波士頓翡翠項鏈以來關于綠道的規劃、設計實踐。到20世紀90年代中期,美國至少有500項建設項目和100項規劃項目與綠道有關[11]。他將綠道概括為3個大類:1)基于自然系統的、具有生態意義的綠道;2)具有游憩功能的綠道;3)串聯歷史遺跡和文化遺產的綠道等[11-12]。

1.1.3 1990年之后的綠帶規劃:新共識與新趨勢

1990年之后,各國綠帶規劃的共同趨勢包括以下3個方面:

1)全球范圍內許多國家將部分權力下放給地方政府來增強管理城市和發展經濟的能力[14]。隨著權力下放,各國環城綠帶治理的方式越發靈活和多元化,特殊利益主體組成的決策機構、非政府組織和公私合作組織在綠帶治理中的重要性也逐漸提升[15]。此時,放松、調整已有綠帶政策可促進權力再分配,綠帶規劃也逐漸成為越來越多不同領域政策的共同載體[16]。

2)以土地經濟為基礎的綠帶規劃逐漸成為一種最大化土地租金、吸引人才和投資、促進各地區GDP增長的切實有效的土地經營策略,也經常是政府、企業、個人權利博弈的途徑之一[17-19]。在推行綠帶規劃后,政府可能沒有足夠的資金收購土地,因此需要借助市場、民間資本,或通過制定靈活的經濟補償機制以使綠帶建設變得切實可行。

3)綠帶規劃超越了物質環境規劃的范疇,逐漸成為一種能夠保護生物多樣性、管理土地和自然資源、促進區域發展和保障公民社會權益等的綜合性發展框架[2,12]。特別是在可持續發展語境下,綠帶、綠道、綠楔與城市公園綠地等綠色空間可共同組成綠色基礎設施(green infrastructure,北美提法)或城市生態網絡(urban ecological networks,歐洲提法),為城市提供生態系統服務功能[9,20]。

綜上所述,現代主義綠帶規劃的政策目標是遏制城市增長、保護自然環境、保護農地、為市民提供游憩空間等,主要通過自上而下的管制來實現;而1990年之后的綠帶規劃目標更為多元,例如承擔起調節氣候、促進經濟發展、提供生態系統服務功能、提升區域認同感等多方面的責任,綠帶建設需要考慮土地資本運營問題,綠帶的治理方式也更加靈活、分散和多元化。

1.2 影響綠帶規劃、建設和治理的關鍵因素

1.2.1 人口變化趨勢

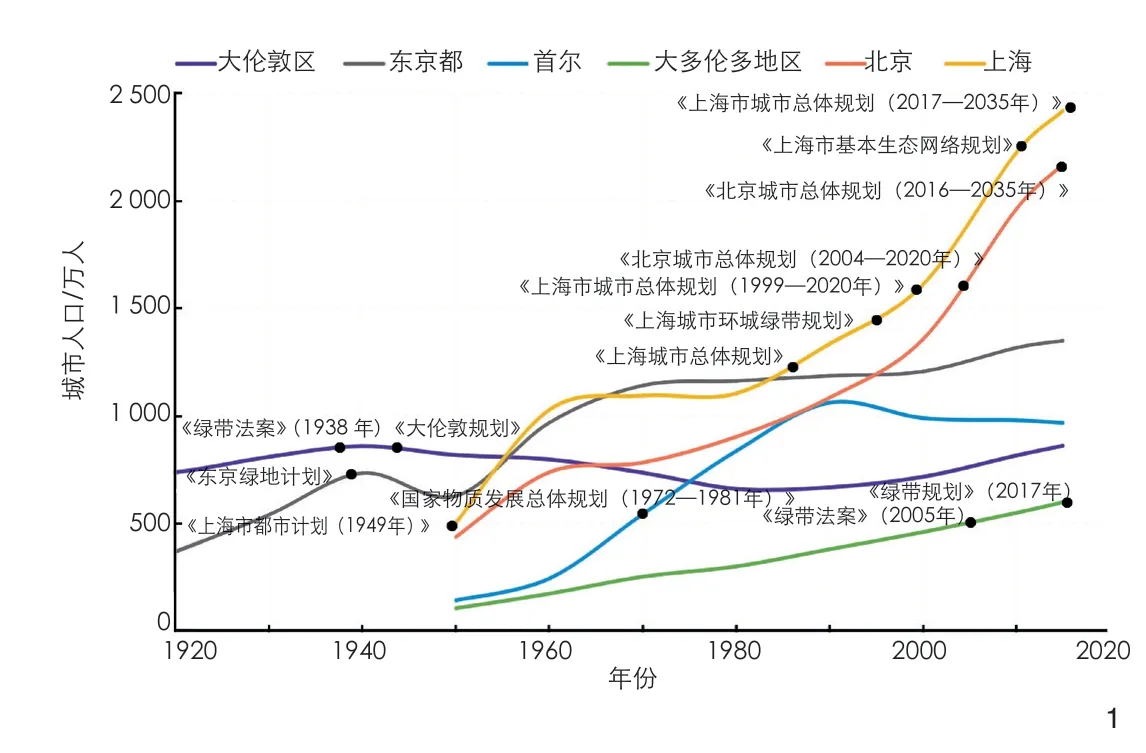

從人口數據上看,1944年《大倫敦規劃》頒布以后,大倫敦區人口開始下降(圖1)。由于沒有人口壓力,同時期倫敦的綠帶政策仍能保持穩定和連續性。直到1990年,人口出現新一輪的增長,倫敦關于環城綠帶的爭論才又變得激烈起來。有學者認為,綠帶政策應考慮城市土地供應問題,否則房價居高不下、住房供不應求將會嚴重威脅城市健康發展[25-27]。為此,2010—2017年英國共有約48.4 hm2的綠帶土地改為他用,但這一情況主要發生在大倫敦區外的其他一些城市中[8]。英國2018年版《國家規劃政策框架》(National Planning Policy Framework)仍然要求各地方政府嚴格保護綠帶和保持綠帶永久開放來防止城市蔓延[28]。

與大倫敦區的情況不同,韓國首爾大都市區則是根據實際情況調整之前已經固定下來的綠帶政策并付諸行動。首爾綠帶在建立之初(1971—1976年)被稱為發展限制區,約占整個首爾都市區總面積的13%[29]。20世紀90年代,首爾人口呈現峰值(圖1),并且由于首爾綠帶的內直徑僅30~40 km左右(約為倫敦的1/2,圖2),因此,韓國政府迫不得已自2000年起逐步放開了首爾的綠帶政策。到2011年,首爾綠帶中被釋放的綠帶面積占綠帶總面積的28%[8]。

1 各大都市區歷年人口增長趨勢及相應綠帶規劃政策[21-24]The population growth trend and corresponding green belt planning policies in metropolitan areas over the years[21-24]

1.2.2 政治經濟制度

政治經濟制度對綠帶規劃、建設和治理的影響較為復雜。如前所述,英國倫敦主要采取自上而下的綠帶規劃,而美國主要采用分區規劃制度,即通過劃定城市增長邊界(urban growth boundary)和農業區(farming zones)等來限制土地使用。由于美國的地方政府和私人掌控各區土地的使用權,因此,除了部分區政府能在其所持有的土地進行規劃外,少有國家主導的、環大城市的綠帶規劃。有學者認為美國的分區規劃制度更傾向于促進而不是阻止城市蔓延[29],這就與英國倫敦綠帶的情況形成了鮮明的對比。但是,美國聯邦政府仍可通過一些具體項目來影響土地使用決策,例如通過高速公路建設、稅收政策(包括開發權轉移政策)和一些針對私人土地所有者的補貼計劃等來維持或增加綠地[30]。

分區規劃制度也曾對日本東京都地區的綠帶規劃帶來深遠的影響。1939年,《東京綠地計劃》圍繞東京規劃了由多個圈層的環狀綠地帶[28],但受“二戰”后住房需求激增的影響,之前的綠帶規劃多被廢止,特別是1968年日本通過的《城市規劃與區劃法案》(City Planning and Zoning Act)更進一步促成了城市蔓延問題的失控[8]。目前,在原《東京綠地計劃》規劃范圍內,僅有4%的區域是公園或開放空間,保留的綠帶也僅是一些沿河綠道[31]。出60 m寬的綠色開放空間)僅適用于政府所擁有的土地,當地政府無權動用私人領地[32](圖2)。另外,多倫多市自2005年建立的綠帶基金會(friends of the greenbelt foundation)一直致力于促進和維持綠帶建設及對其進行戰略性投資[8]。該基金會作為獨立的慈善組織運作,接受安大略省政府的資助和其他公共和私人支持,目前共投入超過4 700萬美元(約3億人民幣①)用于農業、環境保護和旅游項目。這種基金性質的建設模式非常靈活,也比較有借鑒意義。

2 上海環城綠帶規劃回顧

2.1 上海環城綠帶的規劃編制

一些城市,例如加拿大多倫多大金馬蹄地區(The Greater Golden Horseshoe)綠帶規劃是介于英、美兩國之間的情況。在多倫多地區2017年版《綠帶規劃》中,城市外圍綠帶規劃須由當地政府審批,但針對城市建成區內的城市河岸帶規劃(即沿河兩側各劃

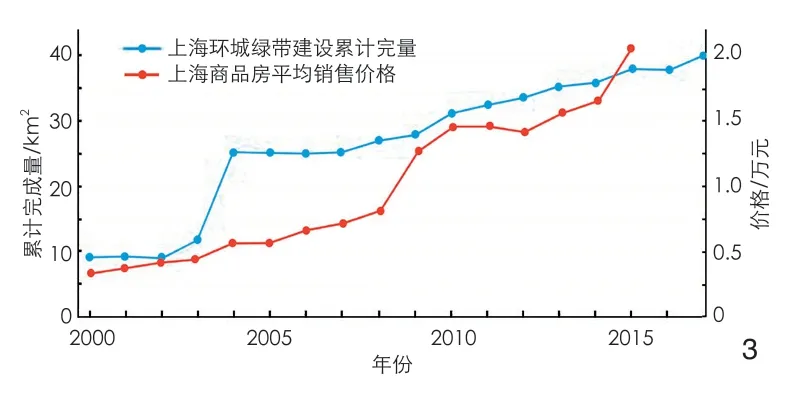

中華人民共和國成立初,依照蘇聯專家建議,上海市制定了《上海市都市計劃(1949年)》,提出在中山環路(今上海市內環路)以外布置2~5 km寬的綠帶。之后1959年與1986年兩版《上海城市總體規劃》承襲了蘇聯分散組團的結構布局,規劃中的綠帶主要承擔阻隔各分區的角色[35]。1995年,上海啟動實施了由上海市規劃院編制的《上海城市環城綠帶規劃》,將依外環路布局的環城綠帶建設工作提上日程。截至2017年,上海環城綠帶建成面積達該輪綠帶規劃總面積的75%左右(圖3)。但由于動遷成本和政策環境等方面的原因,剩余建設難以有效推進。在《上海市基本生態網絡規劃》(2011年)[36]和《上海城市總體規劃(2017—2035年)》[33]中,已建成的環城綠帶被納入上海市域生態網絡,屬于第四類生態空間。

3 上海環城綠帶建設完成量及商品房平均銷售價格[38-39]Completion of green belt around the city and the average sales price of commercial housing in Shanghai[38-39]

2.2 上海環城綠帶的建設機制

1995年起,環城綠帶一期工程開始動工。至2002年,隨著外環公路的竣工通車,緊鄰外環路的100 m寬、約925 hm2的環城綠帶基本建成。上海市、區兩級政府組成了環城綠帶指揮小組以推進綠帶建設。在建設征地過程中,政府或開發商與被征用的原土地使用單位、村鎮簽訂書面合同,并給予補償,具體補償方式和標準由征用者與被征用者雙方協商后簽署動遷協議。

2003年環城綠帶建設啟動二期工程,主要任務是建成一期之外的400 m寬部分。此時恰逢農村產業結構調整及土地有償流轉的政策改革背景,環城綠帶建設開始探索“政府主導,企業參與”模式,并啟動“租地備苗”制度(房地產開發企業可在環城綠帶內租地若干年用于苗木種植。在為企業提供苗木儲備基地的同時,間接實現環城綠帶建設)。“租地備苗”制度僅在二期建設中被采用,期間政府、村集體與企業通過公私合作的模式建設環城綠帶。但是后來,村集體意愿與企業利益矛盾加劇,部分村鎮出現拆遷難、違章搭建等情況,這都阻礙了環城綠帶建設。

2006年,根據市委和市政府要求,圍繞環城綠帶的“外環生態專項工程”建設全面啟動。工程建設由寶山、嘉定、普陀、長寧、閔行、徐匯、浦東新區(包括原南匯區)7個區,共12個子項目組成,計劃建成綠地1 285 hm2[37]。建設過程仍然采取市、區兩級分工協作方式。此次生態專項工程所涉及的地塊多為耕地,建設創新性地采取“征地不轉性”的措施,即只改變土地權屬,不改變用地性質。

在資金運營方面,上述3個階段的環城綠帶建設總投資近530億元(其中“外環生態專項工程建設”計劃總投資421億元)。這些資金來源主要包括3個方面:1)市、區政府安排的資金,由區財政部門按照綠化量和綠化養護需求定額撥付;2)國家政策性貸款或國內外金融機構貸款;3)其他方式,如以各類優惠政策鼓勵單位和個人以投資、捐資、認養等形式參與環城綠帶的建設和養護。在2006年啟動的“生態專項工程建設”中,采取“市補貼一塊(占15%)、區財力配套一塊(占25%)、項目捆綁用地開發融資一塊(占60%)”的方式募集經費[37],項目捆綁融資是主要的資金來源。

2.3 典型片段分析——上海顧村公園模式

顧村公園是上海環城綠帶寶山區段的重要節點,規劃占地面積約430 hm2。1995年上海環城綠帶開始規劃與建設時,顧村尚存大量農田。顧村公園模式是“政府一級開發后,房地產企業進行二級開發”的典型代表。顧村公園一期于2006年啟動建設,2009年顧村公園建成后每年都能吸引200萬游客前來游賞。在顧村公園啟動建設后,以顧村公園為空間核心,迅速吸引了大量地產資本(包括保障房建設)開發這一地區。2000年時,顧村公園周邊房價在0.2萬元/m2左右。從2006年開始,由于緊鄰外環道路、地鐵線和顧村公園,顧村板塊逐漸成為整個外環線上熱銷的板塊。2009年周邊房屋均價漲至1.7萬 元/m2,2018年 時 漲 至2.9萬 元/m2,漲幅超過10倍以上,遠高于同時期上海商品房平均價格漲幅。

回顧這一發展過程,環城綠帶在規劃之初以道路防護綠地為主導功能,以限制城市增長為核心理念,此后,以顧村公園為媒介,城市跨過綠帶呈現“蛙跳式”發展。雖然寶山區是傳統意義上的非優勢城市區位,但后來的環城綠帶建設吸引大量外部資本和人口,這對這一地區土地價值的培育起到了至關重要的作用;在綠帶實質上成為價值吸引的軸帶之后,地方政府開始重點關注整個環城綠帶的品質,導入新的游憩功能。目前,環城綠帶沿線多數區段已經建成高品質的公園綠地。

2.4 上海環城綠帶規劃思路的轉變趨勢

自20世紀70年代開始,西方城市規劃學界開啟了“規劃是否應當具有政治性”的論戰,其主要目的就是批判理性規劃范式。一些學者認為,社會有其自身的運作邏輯,因而規劃不能脫離規劃體系的政治背景來分析其作用與效果。20世紀80年代以后,一些西方國家推行中央權力下放、區域自治和推進地方化進程,使得中央政府統一的規劃體系與地方自治的愿望形成一種新的互動關系,空間規劃也被賦予“在各參與者之間,以及不同發展戰略之間建立協作關系”的新角色。后現代城市也傾向于借助具有企業家精神的政府來吸引人才和促進發展。

新中國早期的空間規劃主要是為蘇聯援助建設的156個重要工業項目進行選址,是針對物質環境的規劃[40]。改革開放以后,追求經濟發展的現實需求推動了綠帶規劃從物質性規劃向發展經濟和開展土地管理的思路傾斜。中國借助政府與私人企業之間在市、縣層級上開展相互競爭,實現了整個中國經濟的飛躍式發展[41-42]。在過去20年間,中國有大量新城、新區拔地而起,包括房地產、高鐵、高速公路、水利工程、公園綠地等在內的城市固定資產和房地產投資有效拉動了中國GDP的增長。

上海環城綠帶自1995年獲批以來,其規劃思路最初借鑒了英國自上而下的、強調結構要素的現代主義規劃,但后來逐漸順應后現代的規劃方法和建設模式,這與國際趨勢基本一致。上海環城綠帶實行市、區兩級政府的管理體制,上海各區之間也存在競爭。在1990年土地有償使用后,上海大都市區進入高速經濟增長與空間擴張階段,環城綠帶成為上海城市化進程中土地價值培育與土地經濟運營的重要環節。目前,上海環城綠帶已被納入新規劃的上海市域生態網絡之中,這相當于將先前環城綠帶所需應對的問題(例如限制城市增長、保護耕地和開放空間等)移至更外層的地區。北京也出現類似的綠帶功能外溢,在《北京城市總體規劃(2016—2035年)》中,“二道綠化隔離帶”應鄉鎮經濟發展和土地需求,逐漸由剛性控制轉為彈性利用;“三道綠化隔離帶”受基本農田保護線約束,主要承擔剛性約束的功能[34,43]。

3 結論

英國大倫敦區的綠帶規劃與美國城市公園系統是綠帶規劃的2類經典模式,人口變化與政治經濟制度一直是影響各國綠帶規劃的重要因素。然而到了20世紀末至21世紀初,受后福特主義經濟模式、快速工業化以及商業資本全球化進程共同影響,城市綠地空間的生產方式得以重塑。當代綠帶最顯著的特征是其功能屬性越發多元化,綠帶的建設、治理方式也變得更加靈活。相較于其他國家的綠帶規劃,中國上海的綠帶規劃和建設是在社會主義市場經濟改革、城市人口快速增長的背景下完成的,因此呈現出中國特質。在上海環城綠帶建設期間,政府靈活地采用了“征地—租地—征地”制度,以及“兩級政府、兩級管理”體制,這都有助于綠帶規劃、建設的順利實施。上海的環城綠帶曾肩負著控制城市蔓延的階段性使命,現在則承載著培育周邊土地價值、服務社區居民和提高整個城市吸引力的任務,并由城市空間的結構性要素向區域功能性要素轉變。未來,上海綠帶的規劃、建設和治理可關注以下3方面。1)上海環城綠帶沿外環線建設有利于集約利用土地和節約建設成本,這在當時是權宜之計;然而目前,環城綠帶規劃仍需進一步考慮城市內外空間橫向縫合的問題。《上海市總體規劃(2017—2035年)》強調在市域“環城綠帶”與外側新規劃綠環之間通過生態間隔帶進行串聯,以實現中心城與外圍之間生態空間互聯互通[33]。所以,在服務集聚在綠帶兩側的居住社區以及提高城市整體空間形態效率方面,建設更多具有互通功能的楔形綠地將非常關鍵。2)在舊版上海城市總體規劃中環城綠帶屬于禁止開發建設的公園綠地,而《上海城市總體規劃(2017—2035年)》在城鄉接合部新規劃的綠帶多屬于限制建設區。按照西方城市人口曾經由中央向外部疏散的歷史經驗,應盡早為新規劃的綠帶制定更為詳細的規劃,以保證上海城市生態網絡的完整性。3)未來綠帶規劃仍會是促進城市更新和發展的重要引擎。除了土地經濟模式外,政府在城市治理過程中還有很多靈活的模式可供選擇,例如2015年上海黃浦江東岸濱江開放空間借助漫步道,跑步道和騎行道實現貫通(簡稱“三線貫通”工程),這不僅能夠為市民提供沿江休閑綠道,更能夠起到激活沿江文化、經濟和社區生活的媒介作用。政府可與企業合作,通過劃定具體用地指標和各方責任,將綠帶與周邊土地整合起來用于培育土地價值和孵化創新產業發展。

注釋(Note):

① 依據2021年9月3日美元人民幣匯率換算,1美元為6.44元人民幣。

圖片來源(Sources of Figures):

圖1中北京、上海人口數據來源自參考文獻[21],大倫敦地區人口數據來源自參考文獻[22],東京都人口數據來源自參考文獻[23],首爾大都市區人口數據來源自參考文獻[24];圖2數據來源自各大都市區最新綠帶規劃文本(詳見參考文獻[30-31])及各政府網站發布的GIS數據;圖3數據來源自參考文獻[38-39]。