旅游療法:基于文旅融合的社會工作服務新機制

劉斌志, 鄭先令

(1.重慶師范大學 社會工作系,重慶 401331;2.華中科技大學 社會學院,武漢 430074)

一、問題的提出

21世紀以來的智能科技和現代網絡發展打開了人們由現實世界步入網絡虛擬世界的大門,虛擬空間的魅惑感和網絡參與的體驗感在滿足個體多元及超越現實需求的同時,導致越來越多的人沉迷網絡虛擬世界無法自拔,甚至陷入網絡成癮、網絡貸款以及網絡犯罪的陷阱。網絡虛擬世界對個體精神的腐蝕愈演愈烈,“宅男”“宅女”所突顯的人格發展、社會溝通、道德修養以及社會責任等方面的困境成為新的社會問題。因此,在維持個體正常網絡社會交往并發揮網絡虛擬技術輔助個體生活、學習和工作的同時,人類更需要走出個人世界,走進社區生活,邁向更廣闊的外部世界,在體驗祖國大好河山和異域風情的過程中擴展視野、增長見識、溝通交流及陶冶情操。伴隨改革開放所促成的國家經濟實力的增強,以及科學技術的飛速發展,人民生活水平不斷提高,民眾的休閑娛樂時間和可支配性收入不斷增加,相關政策與科學技術的改善催生人們“走出家門看世界”的愿望。在滿足民眾休閑娛樂、求學認知、勞逸放松、社會交往等需求方面,外出旅游成為民眾的主流選擇。據國家統計局2018年的數據顯示,近兩年國內游客均已突破500 000萬人次,2018年高達553 900萬人次,比2017年增長9.7%(1)數據來源于http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。。可見,旅游越來越受到大眾的熱愛和向往,并成為中國民眾休閑生活的普遍形態。但是,每年因旅游而發生的失蹤失聯、上當受騙、人身傷害等意外事故也屢見不鮮。另外,韋惠芳等學者的研究還發現,在這種普通旅游結束后出現的“旅游后抑郁”使旅游者返回現實生活后表現出情緒低落、對生活失去興趣、工作生活失衡等問題[1]。可見,經濟的發展、科技的進步、政策的倡導以及美好生活的需求,都促成人們越來越傾向于通過旅游來改變自身所處的自然和社會環境,通過旅游來舒緩和調解自身所面臨的身心壓力,通過旅游來滿足自身的心理及社會需求。很多時候卻事與愿違,過度透支的旅游支出、缺乏預備的旅游計劃、毫無目的的走馬觀花、備受詬病的旅游惡習,以及常有發生的意外傷害,不僅沒有讓旅游者感受到“詩與遠方”,反而帶來更多的“身心疲憊”。旅游不僅沒有發揮應有的休閑娛樂、緩解壓力、社會交往和療愈心靈的作用,反而帶來更多的身心壓力和社會問題。因此,如何在民眾熱衷外出旅游的同時,充分利用旅游本身所具備的積極作用來豐富專業服務的形態和技術,并通過專業服務來協助參與者體現旅游價值、促進身心健康、實現個人成長并避免旅游傷害,成為新時期專業社會工作服務和技術拓展探討的議題之一。簡言之,新時代社會工作可以考慮如何通過旅游來豐富專業服務的技術并拓展專業服務的成效。

二、旅游療法的療愈性特征

在專業多元化發展的進程中,旅游不僅僅是作為民眾日常生活休閑娛樂的一種方式,也逐漸發展成為一種具有康復、治療與發展的專業和職業,并日漸彰顯其獨特的時代特征。

首先是情境性,即旅游通過場景轉換、活動鋪陳以及體驗經歷等來營造一種真實而自然的情景,以此對旅游者的身體、心理及精神產生積極影響,具體表現為:一是旅游者對旅游的憧憬具有情境性。在正式開展旅游活動前,給予旅游者一定的暗示和預告,促進其對旅游過程的環境、景色、人物等產生細節上的想象,在腦海中呈現一種情景預設,這種極具畫面感的情景能夠激發服務對象對旅行的熱切期待和強烈動機。二是具有自然特性的旅游場域能夠賦予旅游過程較強的生動性,能夠讓旅游者放下身心戒備,更加自如和全身心地投入其中,有利于服務效果的提升。三是故事性的回憶體現旅游的情境性。每一段旅游都會成為旅游者生活中帶有故事性的新成分,使服務療效在回憶中得到強化,在生活中得到延續。

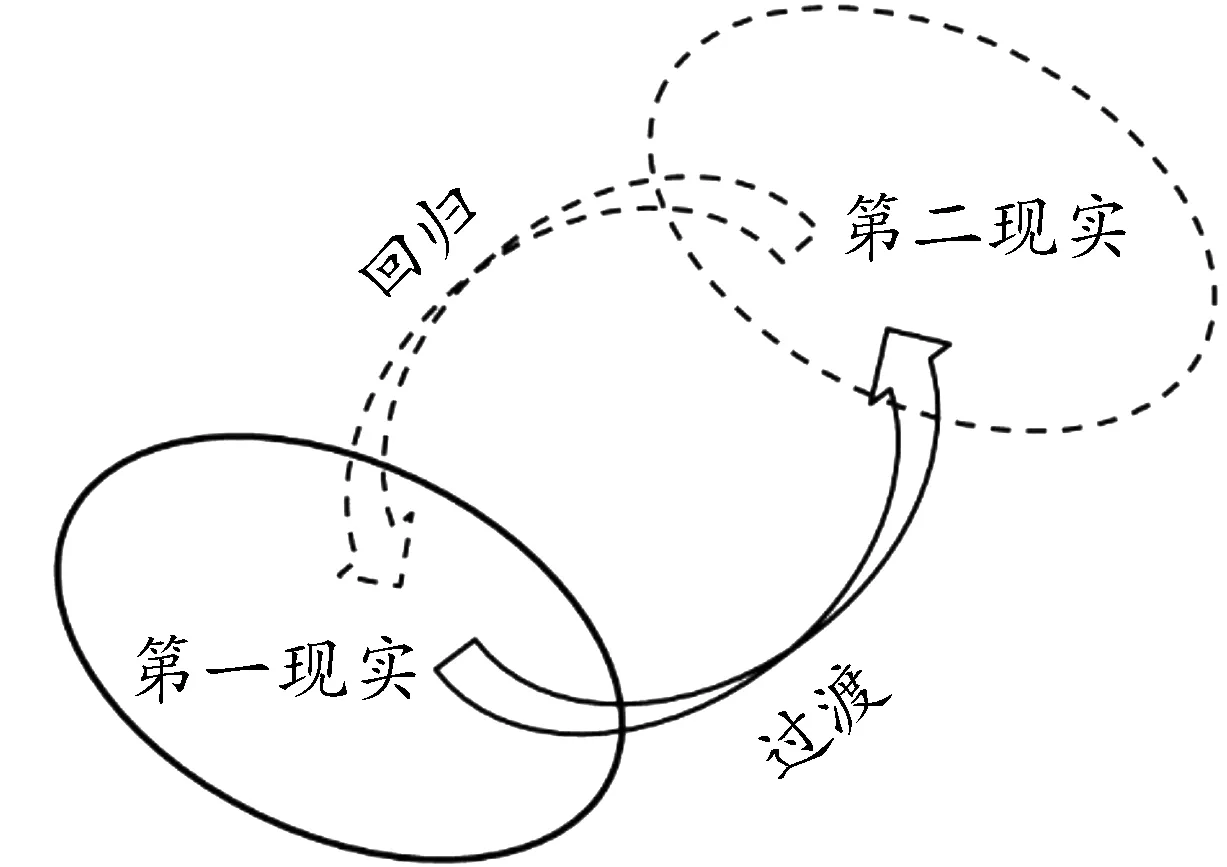

圖1 旅游療法中過渡、回歸示意

其次是療養性,即旅游途中環境、人物、事件悄無聲息地給予旅游者更多的身心療愈、社會支持和精神享受,具體表現為:一是生理方面的療養,旅游過程心情的放松和愉悅自然對生理機能的恢復有極大的作用,“度假療養”一詞就是最好的說明。二是心理方面的療養,出于旅游解悶、放松心情為目的的旅游占極大比例,面對峽谷的吶喊、體驗沖浪的刺激、瞭望山河的感嘆,都能將內心的郁悶與痛苦釋放給空氣和大地,達到整理心情的目的。三是社會方面的療養。一方面主要通過旅游過程的反身性體現,觀物以感心、聞道以思己,即旅途中的聽聞、視覺和經歷給予旅游者的自我知覺,“做一個行走的思考者”就是這個道理;另一方面,旅游作為一種過渡性手段能夠實現理想生活與現實生活的平衡,用一次旅游來告別過去、迎接未來也是一種不錯的方式。換言之,旅游有助于協助旅游者更加憧憬未來,與過去告別,形塑人的正向心態。四是以精神性傳達靈性療養。諸多旅游地的人文宗教與社會要素具備陶冶情操和精神升華的成效。正如布爾(Bull)在“拉動旅游者前往海邊的影響因素”的研究結果中表明,其中每一種因素都能夠看到自然的精神性[2]。例如潛意識中海洋韻律(潮汐、海浪拍岸)與生命韻律(心跳、呼吸以及生命周期)的聯結能夠帶來精神的和平與放松。

再次是互通性,即旅游者從現實生活中分離到旅游世界度過一段旅游生活后,再次回歸或融入現實生活的過程屬性,主要表現為分離過渡和回歸融入兩種形式,如圖1所示。一方面,第一現實和第二現實(2)第一現實是指旅游者需要面對生活、工作、家庭等多元機制所帶來煩惱,苦悶,憂愁,愉快,慶幸等復雜情感的客觀生活世界;第二現實是指旅游者所期待和想象中無憂無慮、自由自在、超脫現實的一種自在世界。是互通的,即旅游者可根據自身需求和安排從前者抵達后者,而后從后者回歸前者,二者是客觀層面的互通;另一方面,旅游者之“心”與旅游地之“靈”的互通,旅游地的游者之“心”歸屬當地,旅游者將全部心情和心思都寄托在旅游地的一花一草,而旅游地之“靈”是被旅游者之“心”感知和吸收的,呼吸清新的空氣、欣賞旖旎的風景、體味獨特的風俗正是其具體體現。

最后是發展性。旅游人類學將旅游當作從原來社會過渡到未來社會的一種“儀式”,在接受這類“儀式”的洗禮后“化繭成蝶”,得到精神上的攀升和凈化,獲得人生的自由。一方面,旅游過程中的耳聞目睹不僅有利于旅游者擴展視野和陶冶情操,更可以通過旅游過程中的學習、感悟和反思促使旅游者自身的認知提升及心智蛻變。“在旅游中反思”揭示的是旅游療法注重對旅游的總結和反思,提升旅游者的精神素養,促使其精神和思想的蛻變。另一方面,旅游經歷可以實現對人生觀、世界觀和價值觀的解構與重構。旅游在某種程度上可以協助服務對象建構一種新的意義世界。這并非是對原有生活意義、情感寄托和社會支持的替換,而是一種生命感悟的疊加和延展,以此促進旅游者將自身放在更大的自然和宇宙中來審視與反思。

三、社會工作服務中旅游療法的理論基礎

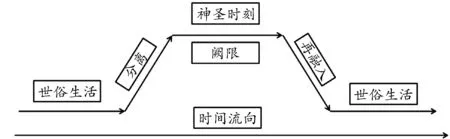

圖2 旅游儀式性進程分析模式結構

首先是旅游儀式理論。旅游儀式理論是旅游人類學中的重要理論之一,其中“儀式”一詞最早被用于民族與宗教的研究中。20世紀以來,涂爾干(E.Durkheim)、吉內普(Arnold Van Gennep)、格雷本(Nelson Graburn)等國外社會學和人類學領域的學者開始將“儀式”一詞引入旅游中,并逐漸形成一系列的理論,旅游儀式理論便是其一[3]。旅游儀式理論主要有以下核心概念:一是“過渡禮儀”。過渡禮儀是法國學者范·吉內普基于涂爾干對宗教的功能分析提出的,是指個人或群體總會經歷從原有固定生活的穩定結構中過渡到另一種中間狀態或類似“社會之外”的神圣儀式時空的“闕限”階段,在這個階段個人或群體的精神得到攀升,在儀式結束后精力充沛地返回固定生活之中[4]。二是“闕限期”。特納(Victor Turner)基于過渡禮儀發展出閾限理論,并將“闕限期”定義為在非固定生活模式的“反結構”中,個體或群體從儀式前生活到儀式后生活的轉變期。納爾遜·格雷本提出的旅游儀式性進程分析模式(見圖2)能夠更清晰地體現旅游提升人的精神境界、促進人們適應社會的功能,并成為旅游療法的理論基礎[5]。在該理論模式中,A—B階段,即是個人或群體的固定生活,人們在這一階段可能會不順心、心情郁悶,隨后開始萌發旅游的想法。B—C階段稱之為“分離”階段,即是個人或群體開始旅游的階段,象征著旅游者與固定生活和社會分離。這一階段人們對旅游過程充滿好奇和期待,但又無時無刻不惦記著固定生活的瑣碎之事,出現一定程度的矛盾心理。C—D階段,即是神圣時刻——“闕限”(Liminality)。這一階段人們穿越日常、固定、結構化和規制化的社會邊界與障礙,進入個體和群體之間不受日常社會限制與角色地位影響的新型關系。對旅游者來說,這是在工作需要、家庭瑣事、世俗的行為規范以及社會價值觀中得到解放。旅游者往往會因為脫離現實生活而心情愉悅,精神世界得到豐富,獲得極強的分享感。D—F階段稱之為“再融入”,即從理想生活回歸現實生活的轉化階段。在從“闕限”時空的神圣時刻獲得補償性的體驗,從中獲得追求精神重生的心理需求后,旅游者重整自身,并做好接受世俗生活的責任和約束的準備。這一理論完美佐證了旅游對提升人的精神素養、從“外部的中心”來觀察生活,以及更好地建構自身生活具有儀式性作用。與此同時,對于社會工作通過了解服務對象旅行心理變化過程來制定旅游策略、規劃旅游項目等方面有不可替代的借鑒意義,也增加了社會工作邁向旅游這塊“田野”的可能性。

其次是功能派社會工作理論。20世紀初期的社會工作缺乏理論基礎,瑪麗·瑞奇蒙“外借”當時風靡全球的精神分析理論,由此,社會工作的理論基礎多來源于以弗洛伊德為代表的診斷派理論。伴隨純科學與傳統科學、理性主義的論戰,功能派社會工作與診斷派社會工作開始分庭抗禮,直到20世紀40年代,功能派社會工作理論廣為流行。功能派社會工作強調人可以改變現在,可以實現未來,人有不可限量的自主性和潛能,真正的治療不僅是針對問題的所在,更在于案主的自我成長[6]。旅游療法在探索和發展的歷程中,功能派社會工作理論給予其些許啟示。一方面是注重人的功能性與發展性。人不會被一成不變的因果關系左右,也不會成為內在因素和外在環境因素的組合產物。在服務過程中,應該以一種正向、有期待性的觀點來看待服務對象,相信其自我重整命運的可能性,相信其有借助內外力量和經驗去修補人生的力量。這是對旅游療法價值觀層面的啟示,在借助旅游來解決服務對象所面臨的問題和滿足其迫切需求的過程中,要看到服務對象在旅行活動或旅行團隊中的功能性,更要注重其自我完善和自我知覺的潛在可能性。另一方面是從未來了解人的行為。功能派社會工作理論認為服務對象之所以能夠有所改變,是因為其自身行動或所參與活動帶有的目標和方向,要了解服務對象的最好方法就是從未來著手。結合旅游學中的“推拉模型”可以十分巧妙地回應這一觀點。推拉模型認為目的地的所有信息、知識、形象的結合,便形成旅游者旅游的“拉力”因素;常住地所產生的煩惱、苦悶和對外面世界的渴望成為“推力”因素。無論是推力因素還是拉力因素,都隱藏著旅游者期待未來的影子。因此,在旅游療法中為服務對象提供的服務應注重服務活動的未來指向性,滿足服務對象的這種渴望。

最后是旅游符號學理論。“符號”一詞最早出現在語言學的相關研究中,隨后被社會學、人類學及旅游學等學科借用。根據符號的“能指”和“所指”的二元關系(3)“能指”指的是符號的形式,即符號形體;“所指”指的是符號的內容,即符號意義。符號能指和所指的二元關系,即形式和內容所構成的二元關系。,旅游符號學即是研究旅游世界中旅游元素符號表征和意指方式的科學[7]。旅游世界同現實生活都充滿了符號,從不同的角度和方式解讀旅游符號,通常會給予服務對象不同的旅游體驗和思考。如果將旅游看作是個體與自然社會和人文社會相互交流與溝通的互動過程,那么旅游的過程將成為旅游者探索旅游元素(符號)外觀和本質的符號解釋過程,同時形塑的旅游體驗的文化特征也體現了旅游的符號意義[8]。旅游符號學的這些觀點對于旅游療法的成長及社會工作運用旅游療法都有借鑒意義。一方面,在社會工作者陪伴服務對象旅行的過程中,既要讓服務對象看到并觀察到旅游世界中的各種元素和符號,也要幫助其了解這類元素的“能指”,更要讓其理解它們的“所指”。換言之,讓服務對象對旅游元素“知其然”并“知其所以然”,是增強其精神性體驗和收集意義世界建構元素的保障。另一方面,結合服務對象自身情況對旅游元素進行解釋,是增強服務對象“闕限”體驗感的有效手段,更能夠發揮旅游治療的有效性。此外,在社會工作者的引導下,協助服務對象將所理解的符號轉化為自己的符號,通過文字、圖片、視頻、詩歌或歌曲的形式將旅游元素反饋或分享給親朋好友,增強服務對象與旅游地的互動,不僅吸收了有效符號,而且以符號形式將情感、煩惱、感悟、體驗傳達出去,更能增強服務對象的自我知覺,也有利于其反思和情感表露。

四、社會工作服務中旅游療法的模式

一是研學旅行模式,即以旅游為載體,以學生為主要服務對象,將課堂從封閉的教室轉移到生機勃勃的自然社會和富有深厚底蘊的人文社會中,通過體驗式學習協助服務對象在學習和旅行的生活共同體中獲得社會文化生活基礎,增強生存能力和社會責任感,提高社會實踐能力和創新創造能力[9]。作為一種集體驗性、探索性、開放性、綜合性為一體的學習活動,該模式源于社會游學,注重通過教育來預防問題和促進人的發展,而非針對問題的治療或療愈。早在春秋時期,孔子通過周游列國來提升自身及弟子的見識與知識;柏拉圖在游學地中海沿岸后回到雅典,便開始傳播其思想。在當代社會中,研學旅行受到高度重視。2012年,教育部首次在《關于開展中小學研學旅行試點工作的函》中明確提出“研學旅行”一詞;2016年,教育部等11部門頒發《關于推進中小學研學旅行的意見》,將研學旅行納入中小學教育教學計劃。“讀萬卷書,不如行萬里路”,正是體現了研學旅行的功能。旅游療法將研學旅行作為一種創新模式進行探索,不僅能夠豐富旅游療法的內涵,而且在發揮旅游療法發展性功能和彰顯其蛻變性特征方面有著重要意義,能夠在培育創新人才和傳播社會主義核心價值觀等方面發揮重要作用。社會工作者在操作研學旅行模式時要注意以下事項:研學旅行模式有特定的服務群體和服務目標,即是以學生為主體和以提高學生核心素養為目標。應秉持自然教育理念,一方面要遵循人的自然狀態,社會工作者通過研學活動提供的服務不能超越或滯后該年齡階段的接受范圍和程度,內容應層次遞進,由淺入深;另一方面,教育活動應回歸自然,發揮環境的育人功能。避免和杜絕研學的“走馬觀花”,浮于旅游表面而忘卻研學的活動毫無意義,精心的研學旅行環節設計,以及有特定目的的解說詞撰寫都要針對這一環節的最終目的。注重挖掘服務對象的潛能,充分發揮服務對象在研學途中、活動環節,以及研學生活的自主性、獨立性和創造性。注重研學團隊的互動性,主要是服務對象與社會工作者、旅游地元素以及服務對象之間的互動。

二是私人訂制模式,即針對個人或家庭舉辦的主題旅行,以服務對象的需求和面臨的困難為基礎,因其需求的復雜程度而進行不同選擇和安排的旅行治療模式,并表現出更強的針對性和治療性。一方面,從形式上說,私人訂制模式可以分為自助游和陪同游。自助游即由社會工作者以服務對象的需求評估結果為依據,協助其進行目的地和途徑地選擇、路線選擇、攻略制定后,服務對象在沒有社會工作者陪同下的旅游,社會工作者在其中發揮著引導、協助、作業布置、緊急聯系等作用。陪同游,顧名思義,是由社會工作者陪同服務對象走完規劃的旅游路線。另一方面,從主題上看,私人訂制模式可分為佛學心理旅游、懷舊心理旅游、名勝古跡旅游、回歸自然旅游等。其中,佛學心理旅游是指在通過組織服務對象傾聽佛學大學或寺院高僧“講法”,參與佛教儀式如朗誦經文,體驗佛教徒生活,參與“布施”等公益活動來消除服務對象心理困擾的一種旅游方式[10]。懷舊心理旅游又分為個人懷舊和歷史懷舊,個人懷舊旅游的出發點或緣由出于個人對過去經驗和事件的懷念,以個人情感為基礎;歷史懷舊是基于歷史事件或特定年代的記憶,具有間接性。總體而言,任何旅游方式都有適應對象,采取哪一種旅游方式開展服務取決于“服務對象”自身的個性化、具體化需求,真正實現私人訂制的目標,并在操作和實施層面注意以下幾點:相信服務對象的潛能,特別是在自助游模式中,服務對象選擇自行前往旅游地的方式就是對服務對象潛能的激發;注重旅途中的分享,鼓勵服務對象用微博、微信朋友圈、QQ空間等公眾平臺分享自己的旅游生活及感悟,從而獲得親朋好友的支持與鼓勵;注重景點選擇與旅游主題的一致性,以此達到更高的療愈效果。

三是黑色旅游治療模式。20世紀90年代,國外學者開始觀察到旅游者有傾向性地將與死亡、戰爭和災難相關的地方作為旅游目的地。1993年,Rojek首次將這些旅游目的地稱為“黑色景點”[11]。1996年,馬爾科姆·福利(Malcolm Foley)和約翰·萊儂(John lennon)進一步提出“黑色旅游”[12],即旅游者到現實的死亡發生地或與其相關的地方旅游和消費的現象,黑色旅游是部分或者主要為了現實的或者象征性地面對死亡或災難的旅游形態[13]。一個專門研究黑色旅游的網站Dark Tourism將黑色旅游分為大屠殺、監獄、墓地、奴隸制遺產和戰爭遺產五大類。王昕等按照資源分布空間將我國黑色旅游資源劃分為現代革命紀念區、紅色文化區、帝王陵寢、反侵略教育區和古代戰爭遺址等八個部分[14]。黑色旅游不僅能夠給旅游者體驗死亡、重歷災難、緬懷歷史等體驗機會,而且能夠給予旅游者更多的旅游選擇以滿足他們的精神需求。社會工作和旅游療法借助“黑色旅游”開展生命教育、紅色精神傳承活動和愛國主義教育,可以增強服務對象對生命感悟的真實性和紅色精神的感染性。在采用“黑色旅游”模式時,社會工作者需要注意:講解詞的內容不僅要還原事件,而且要極具感染力,充分利用講解詞的內容將服務對象帶回事件場景;講解員可以是社會工作者,也可以是旅游景點的講解員,但都要求帶有與事件、場景相符合的情感,切忌干巴巴的背詞;整個旅游途中的安排要突顯層次性,由于受到傳統文化的影響,部分服務對象對于“死亡”可能十分畏懼或帶有忌諱,因此基調的設定與情景的帶入尤為重要;在“黑色旅游”中尤其注重喚起服務對象精神的升華,包括對生命的感悟,對歷史事件的感知,以及對未來的預想,等等。

五、社會工作運用旅游療法的原則及限制

作為一種新型專業技巧的探索,社會工作在運用旅游療法的過程中需要遵循一些規范。一是瞭望性原則。旅游療法并非一種診斷派的思想,無須不斷教導服務對象如何去“適應”無法改變的現在,而是要鼓勵服務對象抬頭仰望已設定目標的未來,從而協助其改變當下的整個局勢。在旅游療法的運用中,社會工作者對服務對象的過去只做了解,用以預估其需求,在乎的卻是服務對象的潛能和主動改變的動力。二是精神攀升原則。旅游療法的重點在于建構新的意義世界,并將其并入服務對象的生命經驗之中,但這一目標實現的前提正是需要實現服務對象的精神性體驗和一定精神勢能的積累。三是自由建構原則。社會工作者不僅需要引導服務對象在旅途中尋找建構意義世界的元素和符號,而且需要協助服務對象在合適的時候用“釘子”將這些“材料”元素修建成一棟光鮮亮麗的“房子”。此外,社會工作者應利用專業的技巧或“工具”修正建構有誤之處,并且讓服務對象明白修正的問題是什么,它為什么會有問題。讓服務對象明白其中的道理,有利于所建構的意義世界被順理成章地“安插”在服務對象生命經驗和生命世界之中。四是帶入回歸原則。旅游療法與普通旅游之間一個很大的區別在于旅游療法注重協助服務對象從旅游世界重回現實世界。遵從這一原則,一方面社會工作者要注重平衡服務對象認知中的生活與理想;另一方面要注重帶入與回歸之間的角色轉化和心理平衡。在遵從以上基本原則基礎上,社會工作者應不斷通過實踐和服務來探索旅游療法的具體內涵,實證研究旅游療法的功效,促進社會工作運用旅游療法,以及保證旅游療法本身的科學性、規范性和專業性。

首先,需要精準定位旅游療法的運用范圍。對任何一種服務方法的規范性界定,首要標準是明確其服務范圍和服務效果的預估。社會工作者在探索旅游療法的運用范圍時需要思考以下問題:一是旅游療法的技術定位。作為一種新型且沒有實證基礎的助人技術,旅游療法應以輔助性角色在實際服務中發揮作用。這既是對服務對象負責任的表現,也是社會工作建構新話語嚴謹性的體現。對于不太嚴重的心理、情感和人際關系問題,可以嘗試運用旅游療法,但對于心理和社會功能嚴重缺失的服務對象,社會工作者應該運用較成熟和具有實證基礎的技術,可以選擇向有關領域的專家求助。二是精確瞄準服務對象。旅游療法有自己的服務對象篩選標準:第一,健康的身體狀況。當服務對象選擇旅游療法時,社會工作者應該根據醫院提供的體檢報告判斷該服務對象是否能夠接受旅游治療,例如孕婦、心臟病患者等不宜接受旅游療法服務。第二,適宜的年齡要求。通過旅游進行的治療法需要奔波勞累,年齡過小和過大都不太適宜,18~60周歲較為合適。第三,一定的文化水平。旅游療法對人的反思能力、總結能力和認知能力都有一定要求,服務對象需要有一定的文化水平。第四,相應的經濟水平。旅游療法的花費相對于其他方式的服務較高,需要衡量服務對象是否能夠承受經濟上的壓力。三是社會工作者的專業定位。作為一種基于跨學科且新型的治療方法,運用旅游療法的社會工作者需要具備相應的專業資質與實踐經驗,避免對服務對象造成可能的傷害。因此,運用旅游療法的社會工作者必須是接受過心理學、社會學、人類學、藝術治療、社會工作學等相關專業學科培訓,且有豐富社會工作實務經驗的專業人員。

其次,需要充分認識旅游療法在實務中的運用限制。雖然人在心理、精神、靈性等方面有獨特的正向功能,但社會工作服務中運用旅游療法存在有待改進之處。一是旅游療法具有一定的副作用。一方面,以旅游為載體進行治療,難免會出現“旅游后綜合征”,因此“心理復位”環節至關重要;另一方面,旅游景點的功能與服務對象需求的不匹配很可能加重其“受傷”程度,所以旅游景點的甄選不能掉以輕心。二是旅游療法容易陷入“跑題”“走馬觀花”的觀光式旅游,從而不能達到深層次的心理和社會修復功能,也不能充分履行社會工作者在其中的專業性使命。社會工作者運用旅游療法應注重旅游的規劃性、目的性和反思性,以協助旅游者“旅有所獲”。三是旅游療法的理論基礎薄弱。現階段有關旅游療法的相關研究幾乎處于萌芽狀態,理論對實踐的指導性十分乏力,更勿論在實務中的運用,因此需要積極開展相關的行動研究與實證研究。四是專業人員缺失。當前在我國社會工作專業化和職業化的初期階段,已有社會工作人才幾乎致力于傳統領域的社會工作服務,從事旅游社會工作服務的實踐者和研究者極為缺乏。

最后,要不斷增強旅游療法的科學性、專業性和規范性,展現社會工作的中國風格。在我國心理旅游和旅游人類學發展尚未成熟之際,社會工作拓展旅游療法不僅是為了豐富社會工作的方法技術,更是為了挖掘和擴展社會工作服務的資源與場域。不論是旅游學、心理學還是人類學,關于旅游療法的相關研究非常缺乏,且重在旅游動機、旅游產品開發、旅游功能等方面,涉及借助旅游作用于人的心理、社會、精神方面療愈的研究和實踐付之闕如。一方面,要注重社會工作研究的團隊化發展。社會工作本就是多學科的智慧結晶,雖然在20世紀60年代開始出現諸如危機干預、社會網絡干預模型、增強權能等富有原創性的理論,但在新時代更需要實現學科和專業的“跨界融合”。因此,在社會工作的旅游療法探索歷程中,需要實現與心理學、社會學、人類學、旅游學等學科的合作研究,推動旅游療法規范化、科學化和專業化發展。另一方面,要注重反思實踐策略的運用。基于技術理性的批判,尚恩(D.A.Schon)倡導在行動中反思來替代傳統實證主義的技術理性實踐模式,認為工作者如果缺乏對行動的反思能力,在面對一些始料未及的情況時將不知所措,對于那些未預料的情形也會減少關注,從而使用不可用的范疇來控制這些情景,最終會導致實際服務效果的弱化[15]。因此,社會工作更需要在服務中探索、反思、總結、發展旅游療法的理論與框架。這既是從行動中研究旅游療法具體內涵和提煉服務經驗的重要方式,也是從整體到局部增強旅游療法科學性、專業性和規范性的途徑,既需要用理論層面的建構來指導實踐,又要從實踐中反思、提煉和增強旅游療法的科學性。