西夏中后期治安維護研究

□唐 博

治安維護是政府部門及民間組織為遏制各類危害社會的違法犯罪活動而開展的治理行為。在社會治理中,治安維護成為關鍵的一環,古今中外概莫能外。在中國古代社會中,各類治安問題成為了社會向前發展的桎梏,因此,統治階層及人民大眾竭盡所能地預防、制止、懲罰各類犯罪,逐步建立起了與時代相稱的治安維護體系。中古時期處于西北地區的西夏同樣面臨著各種治安問題的困擾,《中國古代治安制度史》直言“西夏社會治安處于血與火之中”[1]524。研究西夏治安應是中國治安史中的一項重要課題,但目前學界的成果只限于少量的局部性研究①。因此,筆者不避淺陋,欲在前人研究的基礎上做整體綜合性研究,以求教于方家。本文首先揭示西夏社會中的主要治安問題,然后在此基礎上討論西夏治安維護的主體,最后在比較視野下觀察西夏治安維護的特點。

一、西夏常見治安問題

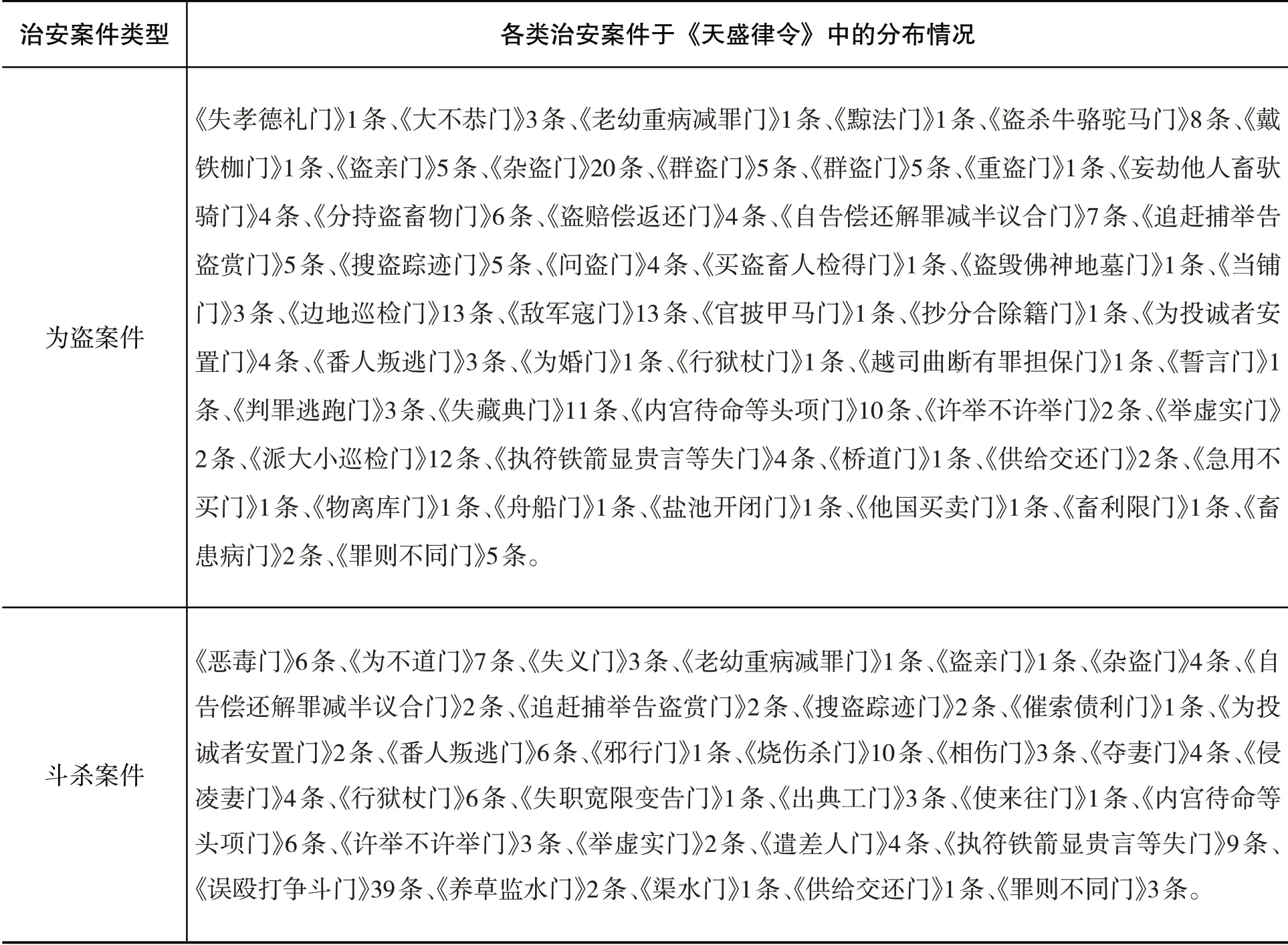

治安問題是指社會中出現的各類違法犯罪案件,皆以破壞社會秩序、危害公眾安全為特征,是治安維護體系形成的根源和治安維護的處置對象。在西夏社會中常見的治安案件主要有五類,按在《天盛改舊新定律令》(以下簡稱《天盛律令》)中的出現頻率排列分別是為盜案件、斗殺案件、逃亡案件、非法交易案件、侵害婦女案件②。西夏的治安維護即圍繞這些問題而展開。

(一)為盜案件

“盜”是中國古代社會中具有普遍危害性的案件,歷代政府皆進行重點防治,《晉書》中記載到《法經》有云“王者之政,莫急于盜賊”[2]922,西夏《亥年新法》亦云“盜贓泛濫,國本百姓不安,損本無過于此,難以治理”[3]29。檢索現存最為完整的西夏法典《天盛律令》,發現與“盜”有直接關聯的條文共有189條,占條文總數的13%③。盡管此數據還不能直接顯示為盜案件的案發率,但如此高的比例位于各案件之首,亦能反映出此案件應當是西夏社會中最為常見的治安問題。

為盜案件可分為盜竊、強盜、群盜三類。盜竊,《文海》解釋為“不見而奪也”[4]530,即偷盜;強盜指以強力盜取,近似現今的搶劫;群盜指“五人以上同謀皆往盜竊”[5]169。其中以強盜和群盜危害性最大,強盜案件在盜取財物之外還易引發打斗殺傷;群盜案件可至損失財物增多,且在犯罪人數較多的基礎上易發展成聚眾叛亂,仁孝時期在番部叛亂前便是“諸部無食,群起為盜”[6]411。至于被盜物品則極為廣泛,《天盛律令》中記載上至御印、御衣、御食、貢品、官敕、上諭、印、旗、金鼓、壇臺土壤,下至牛、駝、馬、披、甲、錢、谷、抵押文券、典當文書、買賣憑據等都會成為被盜的對象,《亥年新法》中甚至記載家主交納的茅草條椽也會被盜。因此,為盜案件貫穿西夏社會的各個階層、各個領域,確有“損本難治”之勢。

西夏中后期為盜案件呈愈演愈烈的趨勢。西夏中期法典《天盛律令》對于持武器偷盜者可做從輕判斷,“偷盜持器具,于監者不在處,以木植盜竊各種物者,勿算持武器,依偷盜判斷”[5]166;西夏晚期法典《亥年新法》對此則更為苛刻,“持武器則盜意明不明,與物屬者有無交手,一律算執武器強盜”[3]10。《天盛律令》對于庫局分人員監守自盜定性較輕,“諸庫局分大小人數為多,及與他人謀,引導盜持自己局分官物者,勿算群盜”[5]170;《亥年新法》則從重判斷“盜竊自管局分庫內常住、官物時,他人確已滿五人……庫局分與他人一樣當按群盜判斷”[3]12。此外,《亥年新法》規定盜賊的妻子、兒媳、使軍、奴仆舉告盜賊屬實,可同盜賊脫離關系獲得自由;盜賊之間相互舉告可免除罪責[3]14,此屬《天盛律令》所無內容。兩部法典對為盜案件的處罰呈從重定性、從重處罰趨勢,且擴大舉報盜賊的優待范圍,說明西夏中后期為盜案件越發泛濫,官府不得不加重判罰力度。

(二)斗殺案件

在斗殺案件中,情輕則致人傷殘、情重則致人死亡,其性質較為惡劣。《天盛律令》中常有“打斗而殺”、“毆打相傷”、“毆打爭斗相殺”等表述,說明打斗與殺傷存在著緊密的聯系。“乾祐五年驗傷單”即真實反映了有關黨項人的斗殺案件[7]296。檢閱《天盛律令》可發現,與斗殺案件有直接關聯的條文共有138條,占條文總數的9.5%④,此比例低于為盜案件,但高于其他案件,因此,推測斗殺案件在西夏社會中有著較大影響,屬常見治安問題。

關于引發此類案件的原因則極為多樣,盜賊行竊、民間糾紛、相互游戲、辦公執法、逮捕罪犯等都有可能。因此,社會各階層間諸如庶人、官民、親屬、良賤的斗殺案件經常出現。這可能與當時的社會風氣及黨項人的彪悍性格有很大關系。囿于材料,尚無法明確比較西夏中后期斗殺案件的變化趨勢,但前述為盜案件呈愈演愈烈趨勢,且打斗殺傷的發生與其有一定關聯,加之西夏晚期社會動蕩,因此推測斗殺案件只會有增無減,嚴重地威脅社會治安。

(三)逃亡案件

逃亡案件事關國家政局與社會穩定,是歷代政府重視的一大問題,周代已有搜捕逃人的“有亡荒閱”,秦、漢、唐、宋等朝皆出臺捕亡法令,西夏亦不例外。檢閱《天盛律令》可發現,與逃亡有直接關聯的條文共有137條,占條文總數的9.4%⑤,此占比與斗殺案件極為接近,反映出此類案件的常見性。這對于人口數量少于遼、宋、金等國的西夏來說是一種巨大威脅。

西夏的逃亡案件可分為負罪而逃、避稅而逃、負債而逃、離主而逃、避夫而逃、棄職而逃、叛國而逃等七類。負罪而逃的人很可能再次犯罪,避稅、負債、離主的情況會對國家與社會造成經濟損失,避夫而逃則會破壞家庭完整,棄職逃亡則損害國家事務運作,叛國而亡則滋養敵國。大量的人口逃亡甚至會引發群盜、聚眾叛亂等嚴重問題。因此,西夏有“人者,國本、軍馬所系”[3]47的強烈認識。

西夏中后期逃亡案件呈現嚴重化趨勢。在內憂外患的局勢下,《亥年新法》記載“今時四方夷塵,動不動有叛逃”[8]89;面對妻女、使軍頻繁逃亡,西夏號召“頭領監主為避免變化、以生逃心,自己生和睦親近計謀,互相從親近處謀”[8]89。梁松濤先生比較了《天盛律令》與《亥年新法》之間有關逃人的法規,指出西夏后期加大對逃人的法律監管力度、逃人范圍擴大、加重隱逃人者的處罰、加大逃亡舉告賞力度[9]。證明西夏晚期因社會動蕩、逃亡案件加劇,官府從法律上加強整治力度。

(四)非法交易案件

非法交易是指買賣官方禁止交易的物品或人,具體可分為買賣敕禁品(包含偷盜物、官物等)、買賣親屬、買賣獲罪婦女、買賣逃人等情況⑥。檢閱《天盛律令》可發現與非法交易有直接關聯的條文共有55條,占條文總數的3.8%⑦。此類案件的發生在一定程度上會助長其他案件的發展,如買賣盜竊品的發生使得為盜案件復雜化、嚴重化,買賣親屬及獲罪婦女則可能助長人口逃亡。因此,防治非法交易成為了西夏的重點任務。

西夏中后期非法交易案件愈加嚴重。前述為盜案件呈愈演愈烈趨勢,這必然加大買賣盜竊品的發生頻率。《亥年新法》規定對于交易金額過大的可疑買賣,官府有義務進行抓捕審問,“多金買賣,(懷)疑(其)所長所重,心不識等,有則愿捕當(審)問”[10]。此于《天盛律令》所不載,證明西夏后期為遏制非法交易,官府加大了對各類貿易的盤查力度。此外,學者李語發現,與《天盛律令》相比,《亥年新法》加大了守更口者大意放過買賣敕禁品的處罰力度,且擴大了與此有關的處罰[11],說明西夏晚期邊境上的買賣敕禁品等非法貿易越發猖獗。

(五)侵害婦女案件

侵害婦女案件具體表現為搶奪婦女、奸污婦女、毆打婦女等三種情況,其中以搶奪婦女和奸污婦女案件為主。檢閱《天盛律令》發現,與侵害婦女案件有直接關聯的條文共有46條,占條文總數的3.1%⑧。

西夏為保護婦女,在《天盛律令》、《法則》等法典中專設《奪妻門》、《威勢藏妻門》以遏制、懲罰搶奪婦女的犯罪,而《唐律疏議》、《宋刑統》、《慶元條法事類》等唐宋法典中沒有與此相似的內容,因此推測,西夏搶奪婦女的發生情況高于唐宋社會。諸多學者在研究中指出,西夏婦女在社會中有較高自由度,可從事各類事務,其勞動能力較強[12],這可能是搶奪婦女案件發生的主要原因。

梁松濤先生認為西夏晚期法典《法則》是在蒙夏戰爭下為節約行政成本,適應新的社會情況而頒布的[13]。而《天盛律令》中的《奪妻門》、《侵凌妻門》、《威勢藏妻門》等內容仍然在《法則》中出現,說明侵害婦女案件在西夏晚期沒有減退,仍需重點防治。

(六)其他案件

除上述五類主要治安案件外,西夏社會還存在謀逆、詐騙、縱火等案件,其中謀逆案件威脅官府統治與皇帝安危,影響最為惡劣,但《天盛律令》中有關這三種案件的條文均不及前五種案件,因此推測其案發頻率很低。

二、西夏治安維護的主體

在處理治安問題中起到關鍵作用的當屬治安維護的主體,其由官府主導的治安主體和民間組織的治安主體組成。西夏官府主導的主體包括各政區的行政機構、捕盜巡檢體系、邊境治安體系等,民間組織的主體則主要是家主、遷溜、坊老等⑨。前述西夏中后期治安問題總體上呈惡化趨勢,這勢必影響到治安維護主體的發展。

(一)官府主導的治安主體

夏之國境,方二萬余里,在如此廣大的地域中維護治安絕非易事,因此,西夏必須從中央到地方、從高層到基層來規劃治理。在中央,負責全境治安最高決策的是中書和樞密,二府做宏觀的統籌規劃。在地方,起實際治安維護作用的則是管轄各政區的行政機構(以下稱府司)。由于治安案件主要發生在基層,因此,各地府司便成為了治安維護的主干力量,統轄各類維安人員。《天盛律令》卷十《司序行文門》所列的西夏政區有三府、二州、十七監軍司、五軍、二郡、九縣、三十五城堡寨,中興府、南北五郡縣、大都督府等構成了西夏的京畿,往外延伸的諸監軍司、州、軍、縣、城、寨等構成了廣闊的“邊中”地區,在邊境上尤以各城堡寨為控扼要地。各政區的府司負責接收治安案件的報案,調解判決民眾糾紛,對犯罪者實施抓捕和審問,派遣人員巡邏。以西夏中興府為例,“諸人有互相爭訟陳告者,推問公事種種已出時,京師當告于中興府”[5]338,“諸臣民隱匿、買賣逃人,為國本要事時,中興府應接狀推問”[14]。在京畿之外,“謀逆語本來已發生……在邊上人已知覺……及在邊中者,其所屬經略使、監軍司等,何就近處當速告知”[5]113-114,其他各地府司亦然,“因他人奪妻,已告有司,事后不許和解,依法判斷”[5]300,“諸人毆打爭斗相傷中,當告于司”[5]486。各府司官員甚至要對一些治安案件負直接責任,在家主遭遇盜賊時,城內城外所屬大人、承旨等必須全力救助,否則徒一年[5]179,其判罰較重;監軍司局分大小及刺史抓獲賣敕禁品者時,不得隨意釋放,否則以枉法加罪處理[5]286。楊蕤先生指出,西夏屬于“扁形”的政區結構,這使得官府的管理層次少而管理幅度大[15]178,因此,各府司在所轄地域內維護治安時,可以貼近各類治安問題,各行政官員能夠親自肩負治安職責。

西夏社會中的首要治安問題當屬為盜案件,為此政府專門設置捕盜巡檢。捕盜巡檢巡轄于各府司政區,其選拔與派遣由中央最高決策機構負責,“邊中監軍司五州地諸府、軍、郡、縣等地方中所派捕盜巡檢者,閏合門、神策當檢時,臣僚、官吏、獨誘類種種中,當按職門能任、人勇武強健及地方廣狹、盜詐多少計量,管事者當依次轉告,應告樞密遣之”[5]456-457。可知捕盜巡檢的選拔有較高的起點,需要由閏合門、神策等內宮禁衛當值人員把關檢核,在臣僚、官吏、獨誘等職官中挑選,最后由樞密批準派遣。在捕盜巡檢中設置有都巡檢,管理各小巡檢。都巡檢、小巡檢可稱為大小巡檢,又受巡檢勾管節制。巡檢勾管可由地方府司官員擔任,“為巡檢勾管者,京師界當派大都督府任職臣僚,邊中者當派監軍、同判、習判中之勝任職務者”[5]460。由此,地方捕盜巡檢體系形成“巡檢勾管—都巡檢—小巡檢”的管理模式。

西夏將抓捕盜賊的第一職責賦予捕盜巡檢,規定府司其他局分人抓捕盜賊所得賞賜當比巡檢減一等[5]459。此外,其他各類犯罪人員也需巡檢抓捕。為預防及控制各類治安案件,大小巡檢需在各處巡邏,巡檢勾管在督促時也需在重要地帶日夜巡邏。除巡邏、抓捕任務外,處理牲畜死亡、傳喚催促被告人、撲救火災等也是其需要負責的事項,因此捕盜巡檢擁有較為廣泛的治安職責。

巡檢作為基層治安維護的中堅力量,遍布全國各地,擁有著龐大的數量。面對西夏中后期治安狀況惡化的形勢,至遲在乾祐年間設立了管理全國或地方巡檢的部門——巡檢司⑩。此后為應對各類治安案件的高發趨勢,捕盜巡檢的職權有所擴大、地位有所提升,《天盛律令》中記載了都巡檢有拘囚職權[5]336,而《法則》記載都巡檢可與州、軍、郡、縣、監軍司等執法大人一樣,對陳告案件審理判決[14]。《亥年新法》規定小巡檢可與諸司一般,擁有拘囚、審問的職權,且配置檢校為之輔佐[3]19-20。這是西夏官府為加強治安案件防治、提高案件處理效率,而采取的一種新措施。

西夏的邊境治安體系有著較為嚴密而復雜的運作模式。在邊境地區經常發生的治安問題有逃亡案件、非法交易案件及來自沿邊的具有規模的群盜。此外,敵國軍隊的進攻也是一種巨大威脅。因此,邊境上的治安維護與軍事防御交織在一起,形成了抵御能力強、人員布置細密的管理體系。城、堡、寨是邊境地區民政與軍事的管理據點,內外駐扎有軍隊營壘,邊境上的治安巡查人員——邊地檢人,即來自于這樣的邊防軍隊。軍隊首領定期派遣檢主管、檢人至規定地段巡邏。在此之上設置檢隊提點、夜禁主管管理指揮大小檢人,形成“檢隊提點、夜禁主管—檢主管(檢頭監)—檢人”的管理模式。檢隊提點、夜禁主管來源“于下臣官員、閏合門、神策、內宿、軍獨誘等中堪任職者”[5]212,即宮廷禁衛人員。大小檢人的巡邏預警工作極為嚴密,在規定地段上巡邏時限結束,要求新舊檢人無縫對接,發現有逃亡人口及盜賊、敵軍出現時,必須向兩旁相接地段上的檢人和身后所屬堡寨營壘匯報,所屬堡寨營壘接報后又需向相鄰堡寨通告,以便多方出動軍力抵御扼制。此外,大小檢人的職責還有把守更口回拒外國人員過防線,使越界家主返回國境內,量力追擊盜賊、檢查過境人員、捕捉賣敕禁品者等。

邊地檢人只是邊境治安體系中的一環,邊檢校、軍溜、營壘主管、邊管等人員也是維護邊境治安的主要力量。邊檢校主要來源于“監軍習判中堪任之人”[5]211,職位應比大小檢人高,具有一定民政職責,因此,《天盛律令》中規定其對邊境地區家主遷溜的安全負有責任[5]210。此外,在緝拿逃亡,對抗盜賊、敵軍,遏制敕禁品等方面也負有主要責任。軍溜則大致與檢主管平級,治安職責與檢人近似;營壘主管則負有抵御盜賊、敵軍,追擊逃亡等職責;邊管則主要護衛家主。可見邊境地區的治安維護有著參與人員的數量和種類多、防控力度大等特點,與邊境治安形勢的嚴峻相對應。

(二)民間組織的治安主體

治安維護要落實到最基層,就必須深入到民間組織當中,對民眾肩負起保護職責。在西夏,最基本的民間組織單位是家主,其下轄各租戶,管理妻子兒女以及各類依附人口。家主理所應當地承擔起保護下轄人口的職責,成為西夏社會中最基礎的治安維護主體。在面對為盜案件時可以看到,“家主中持拿盜竊者時,鄰近家主當立即協助救護”[5]179,“諸人已為詐盜,載持畜物時,家主人有知握蹤跡,則當報告,并協助掌握蹤跡”[5]181。面對奪妻案件,“妻之丈夫追趕合力搶奪者及其引導者”[5]299,“諸人奪匿他人妻,住處主人不允匿,三個月期間當報”[5]300。面對逃亡案件,逃人“住于諸家主者,主人當捕告”[5]394。家主既是基層治安的維護者,也是治安案件中的受害者,本身屬于民眾的性質使得家主在治安維護中能發揮基礎性作用,但在抵御能力方面相當有限。

隨著西夏封建化進程的推進,各家主租戶被納入到了一種新的組織模式——農遷溜。《天盛律令》記載“……租戶家主由管事者以就近結合,十戶遣一小甲,五小甲遣一小監等勝任人,二小監遣一農遷溜,當于附近下臣、官吏、獨誘、正軍、輔主之勝任、空閑者中遣之”[5]514。學界內一般認為這種對民戶的組織模式借鑒于北宋的保甲法。《宋會要輯稿》載,自熙寧三年起,“凡十家為一保,選主戶有心力者一人為保長,五十家為一大保,選住戶最有心力及物力最高者一人為大保長,十大保為一都保,選戶主最有行止,心力材勇為眾所伏,及物力最高者二人為副都保正”[16]8623。農遷溜與保甲法在民戶編排方面頗為相似,只是最終統轄的民戶數量有所不同。北宋推行保甲法的原因之一在于“覺察奸偽,止絕寇盜”[17]5298,“是要在各州縣鄉村中建立起嚴密的治安網”[18]221。朱熹坦言“保甲之法,什伍其民,使之守護里閭,覺察奸盜,誠古今不易之良法也”[19]921。西夏農遷溜可謂繼承了這種功能,在基層治安維護中扮演起重要角色。家主遭遇盜竊者時,遷溜必須及時救助,否則徒六個月[5]179;在所屬地域內發現有人盜殺牲畜,遷溜當捕捉[5]156;有逃人從鄉里地界中通過時,遷溜當控制,否則徒一年[5]276;為防范火災及其他治安問題,遷溜必須與都巡檢日夜巡邏[20]。另外,傳喚催促被告人、引導民戶遷移、登記逃人信息等事務也屬遷溜職責。可以說,遷溜在民間組織中具有專職維安人員的身份,使得基層治安維護在家主的基礎上得到有效強化。

在西夏晚期,由于治安問題的嚴重化,遷溜的職權得到擴大,《法則》記載“所判憑諸事中,大小事務及晚間夜巡發生嚴重爭執,被捕捉到時,所屬遷溜當于第二日內判斷了畢”[14],即遷溜可以對一些嚴重爭執的案件進行審理判決,此屬《天盛律令》中所無內容,說明地方府司的一些“憑判諸事”可由遷溜判決,這便強化了遷溜的治安職能,可加快治安問題的處理效率。

在遷溜之外,西夏晚期出現了一種新的基層治安維護人員——坊老○1。坊老一職不載于《天盛律令》,但在《法則》中多次出現,與遷溜一同維護治安。“有庶民放震地火箭者時,由職管府司及所屬遷溜坊老捕捉。”[20]為防御火災,“遷溜坊老等日夜行巡”[20]。同遷溜內發生火災,若坊老知而不救,則受罪責[20]。“節親主之家民無理恃仗時,地方坊老、遷溜急速當捕。”[14]“二庶人互相起口角、索債等由坊老決斷。”[14]從以上條文可知,坊老同遷溜緊密配合,預防火災,對縱火者、仗勢欺人者實施抓捕,還有權對口角爭執、債務糾紛等案件進行判決。因此,推斷坊老的治安職能應該與西夏晚期的遷溜相近。設置坊老的原因之一,便是為了應對治安形勢的惡化,以坊老、遷溜共同維護治安的方式加強防控力度,穩固基層統治。

西夏的官方治安維護主體和民間治安維護主體并非孤立不援,而是相互密切合作,形成了嚴密的治安網絡。因此,能看到在發生各類案件時,民眾可以向各方求助,“盜竊時被強力驅迫……報告來不及則當告近處有司巡檢、遷溜、檢校、邊、管等處”[5]166,各方可聯合抓捕。“庶民放地震火箭者時,由職管府司及所屬遷溜坊老捕捉。”[20]以及聯合巡邏,“府縣都巡檢等互相協作,都巡檢、遷溜、坊老等日夜巡行”[20]。這種多方聯合的治安網絡成為了西夏在中后期維穩安民的重要基礎。

治安維護者可保一方平安,但也可能有害于民,這是封建社會中的一大通病。“巡檢人侵擾本地家主、食賄時,依枉法貪贓論。”[5]460“坊老中受賄枉法有訴訟者時,當告于府司。”[14]特別在諸治安維護者職權擴大的西夏晚期,此類現象可能愈發嚴重,反而危害到民眾,因此,西夏民眾也絕不會對這套管理完全信任。

三、西夏治安維護的特點

在比較視野下通過縱向比較可揭露西夏從中期至晚期治安維護的發展變化,通過橫向比較可了解西夏與宋在治安維護中的不同之處。

在前述西夏常見治安問題中,可觀察到西夏中后期治安狀況總體呈惡化趨勢,在此背景下西夏的治安維護從中期至晚期發生了變化。第一,西夏對于各類治安案件的法律條文趨于嚴密化,晚期的懲戒力度明顯高于中期,這在為盜、逃亡、非法交易等案件中均有體現。第二,治安維護者的職權擴大,這在捕盜巡檢和遷溜身上較為明顯。都巡檢在晚期獲得地方案件的審判權力,“地邊所屬州、軍、郡、縣、監軍司等所屬執法大人中承旨、習判等除外,其后,遣都巡檢地方內巡行時,有接狀陳告司行職事者,則當接狀,依所定律令行遣”[14]。小巡檢在晚期獲得拘囚的權力,“都巡檢所轄小巡檢檢視者,催促真正盜竊干連人,逮捕、拘禁”[3]23,而在中期此權限還在都巡檢手中。小巡檢在晚期獲得審問犯人的權力,因此,規定當審問致人死時“比諸司審問超過審杖死人罪,檢校一等、小巡檢二等依次第增加”[3]20。遷溜在晚期則獲得“大小事務”及“嚴重爭執”的判決權力[14]。第三,增設新的治安維護職位。坊老一職在較為完整且全面反映西夏全盛時期的法典《天盛律令》中不載,而在《法則》中顯現出了重要的治安職能,是為應對西夏晚期治安惡化而設置,以填補管理空隙。

通過與宋代的治安維護比較,可發現西夏在巡檢和遷溜方面有突出特點。宋代內地的官方治安維護施行縣尉和巡檢共同負責的“雙軌制”,二者分城鄉區域管理,“諸縣尉惟主捕縣城及草市內賊盜,鄉村地分并責巡檢管勾”[17]7536。西夏內地的治安維護主要倚靠捕盜巡檢,此外鮮有與之并行的官方專職維安人員,且其他人員捕盜所得賞賜均比捕盜巡檢低一等,因此,可將西夏中后期以捕盜巡檢為中心的官方治安維護體系視為“單軌制”。在“單軌制”下,捕盜巡檢的管理囊括城市與鄉村的廣大地區。宋代巡檢每地有員額設置,即便在有調整的情況下也會規定人員數量,例如慶歷四年(1044)“逐路留都巡檢兩員”[21]554、“逐州留巡檢一員”[21]572。西夏的捕盜巡檢則沒有員額設置,依據“地方廣狹、盜詐多少計量”而派遣,具有相當高的彈性,可據實情靈活設置。宋代巡檢地位呈下降趨勢,職權受到限制,至南宋時期“雙軌制”逐漸消失,巡檢系統不再與縣尉獨立并行,而是歸入州縣管理,因此,趙冬梅先生指出巡檢已處于較低位次,成為州縣長官的“下官”[22]。宋代巡檢自宋初就被限制、剝奪司法審判權力,乾德五年(967)有詔“(巡檢)捕得賊盜及犯鹽曲人,并送本屬論如律,毋得率意擅斷”[17]189。對審問犯人也有嚴格要求,大中祥符九年(1016)有詔“巡檢、使臣、縣尉,自今獲賊,如贓伏露驗,事寔顯白,而拒抗不即承引及隱蔽徒伴者,許量拷訊,數勿過二十”[17]2021-2022。而西夏晚期的小巡檢常有審訊致人死亡的情況,都巡檢更是擁有與地方官員一樣的審判權力。綜上,西夏巡檢以“單軌制”的運作形式承擔了西夏內地治安維護的主要職責;以無固定員額派遣的方式靈活應對各地的治安問題;在中后期的發展歷程中職權擴大、地位升高,從職能單一的維安人員向兼領司法職權的綜合職能轉化,在地方管理中扮演起重要角色。

自熙寧變法以來宋代基層組織的治安維護基本依托于保甲法,這種民間組織的治安職能和西夏的農遷溜較為相似,但二者也有顯著的不同。保甲內的保長、大保長、都保、副都保正等管理者皆選自民戶,帶有民間自治色彩。農遷溜的管理者則由官府從下臣、官吏、獨誘、正軍、輔主中派遣,其中官吏、獨誘為捕盜巡檢來源,下臣為檢隊提點、夜禁主管來源,正軍、輔主屬于專職軍人,因此遷溜帶有官治和軍事化的色彩○12。保甲管理者可捕捉犯人,調解糾紛,但無審理詞訟之權,因此規定“其余事不干己者,除依律許諸色人陳告外,皆不得論告”[16]8634。而遷溜可判決嚴重爭執事件,說明其權限為保甲之不及。綜上,農遷溜的設置與宋代保甲法實施以來的“皇權不下鄉”不同,使得西夏官府的治理能直接深入到民間基層組織當中;通過派遣專職維安者及軍戶管理使得遷溜具有較強的武裝抵御能力;在晚期獲得判決權使得其維安效能強化。

四、結 語

西夏中期,社會中已經出現了為盜、斗殺、逃亡、非法交易、侵害婦女等五類常見治安問題。在此背景下西夏官方以各政區行政機構作為地方治安維護的中心;在內地主要倚靠捕盜巡檢進行治安維護,形成了與宋代“雙軌制”(縣尉和巡檢并行)不同的“單軌制”(巡檢為主)治安維護體系;在邊境地帶為應對嚴峻的治安形勢,形成了邊地檢人等多方配合的嚴密體系。在民間組織中家主是治安維護的最基本單位,通過眾家主的組合又形成了農遷溜的治安維護模式。與宋代保甲法的民戶自治不同,遷溜帶有官治和軍事化的色彩。至西夏晚期治安問題總體上呈惡化趨勢,法律懲治隨之嚴密化,治安維護者職權隨之擴大化,在捕盜巡檢中,都巡檢獲得與地方官吏相同的司法審判權力,小巡檢獲得拘囚、審問的權力,這與宋代巡檢職權受限、地位下降有顯著差異。遷溜在晚期則獲得對嚴重爭執事件的判決權力,權限亦大于宋代保甲。此外,晚期新增設坊老以填補治安管理空隙,其職權與遷溜相當。

西夏先后在遼、宋、金、蒙古等政權的夾縫中存在近200年,在安邊撫內方面,其治安維護體系發揮了重大作用。在西夏中后期,通過擴大治安維護者職權的方式來強化治安維護效能,這是西夏治安史乃至中國治安史上的一大特色。

注釋:

①朱紹侯《中國古代治安制度史》(河南大學出版社,1994年)第十章《宋、遼、夏、金的治安制度》,李華瑞《西夏巡檢簡論》(《中國史研究》,2006年第1期),李婷《西夏逃亡法研究》(南京師范大學碩士學位論文,2019年)第三章《對逃人的管理和緝捕》。

②關于西夏常見治安問題的選取與分類,依據有三,一是對民眾、社會、官府產生危害性的案件,二是需由治安維護人員負責處置的案件,三是在《天盛律令》總條文中出現的頻次高低。

③《天盛律令》共有律文1461條,189比1461約等于0.1294。有關盜的189條律文均是將“一”頂格書寫的條文,且不含比附盜法的律文,每門所含為盜的條文數見附表。由于現今翻譯的《天盛律令》存在不少佚失條文,因此能肯定完整的《天盛律令》中,為盜案件條文比例應該大于13%,以下各案件條文比例均如此。

④139比1461約等于0.0951。有關打斗殺傷的138條律文均是將“一”頂格書寫的條文,詳情見附表。

⑤137比1461約等于0.0937。有關逃亡的137條律文均是將“一”頂格書寫的條文,詳情見附表。

⑥關于非法交易物的分類,在“敕禁門”中出現的物品視為敕禁品,但在此門之外出現的禁止交易的物或人,尚不能分清是“律”所規定,還是“敕”所規定,故暫不納入敕禁品中。

⑦55比1461約等于0.0376。有關非法交易的55條律文均是將“一”頂格書寫的條文,詳情見附表。

⑧46比1461約等于0.0314。有關侵害婦女的46條律文均是將“一”頂格書寫的條文,詳情見附表。

⑨關于西夏治安維護主體的分類,筆者在尊重西夏史料反映的情況下,參考了中國人民公安大學教授陳涌清先生的文章《中國古代基層鄉村治安主體的演變》,《中國人民公安大學學報》(社會科學版),2009年第1期。在政府主導的治安主體中,捕盜巡檢和邊境治安維護具有明顯的相對獨立性,故作此分類。在民間組織的治安主體中,家主屬于民眾,并非專職維安人員,但是其通過法律承擔防控常見治安案件的義務,故納入其中。

⑩乾祐年間出現的《番漢合時掌中珠》中首先出現“巡檢司”一詞。但囿于資料,尚不能確定西夏巡檢司是管理全國巡檢的機構,還是在地方管理巡檢的機構,而宋代巡檢司一般是地方上管理巡檢的機構。

?梁松濤先生在《黑水城出土西夏文〈法則〉卷九新譯及其史料價值論述》(《西夏研究》,2014年第1期)中認為“坊”是西夏晚期的城市基層行政組織,坊老可能是城市基層管理者。但梁松濤《黑水城出土西夏文〈法則〉卷八考釋》(《宋史研究論叢》,2013年第14期)中記載“城外頗多家主府內積聚運進柴樵、蒲草,起火時,毀壞嚴重。此后低洼開闊處有庶民放震地火箭者時,由職管府司及所屬遷溜坊老捕捉”,因此,坊老也可能負責城外鄉村地域的治安維護。

?宋代保甲也存在著民兵化的過程,但西夏遷溜組織一開始便委任專職軍人管理,可謂軍事化先行一步。

附 表

續表