大氣氮沉降對中亞草地生態系統凈初級生產力的影響

韓其飛,李瑩瑩,彭開兵,李超凡,黃曉東, 許文強

1 南京信息工程大學地理科學學院,南京 210044 2 南京信息工程大學氣象災害預報預警與評估協同創新中心,南京 210044 3 蘭州大學草地農業科技學院, 蘭州 730020 4 中國科學院新疆生態與地理研究所,荒漠與綠洲生態國家重點實驗室,烏魯木齊 830011

干旱半干旱區約占全球陸地總面積的41%[1]。受氣候影響,干旱區水資源匱乏,生態環境十分脆弱,人類活動和全球變化對該區陸地生態系統結構和功能的影響極大。因此,全球變化背景下,干旱區生態系統碳-氮-水循環在全球碳循環研究中也具有重要的科學意義[2]。中亞地區是全球典型的干旱區之一,降水稀少,極其干燥,草地作為其主要的植被類型,具有極其重要的經濟和生態價值[3]。近30年來,由于氣候變化、長期過度放牧以及風蝕等的影響,該區部分地區出現土地沙漠化、鹽漬化、草地退化等一系列問題[4],探討中亞草地生態系統凈初級生產力(NPP)對氣候變化和人類活動的響應,對于該地區草地生態系統的可持續發展至關重要。

除氣候變化、CO2濃度升高以及土地利用變化之外,氮沉降是影響陸地生態系統結構和功能的第四大因素[5-6],但其研究最為薄弱且不確定性最大[7]。盡管大部分研究都發現,氮沉降對草地生態系統生產力具有促進作用[8],但是長期的氮沉降使得生態系統中的氮含量增高,當氮含量達到一定濃度后,草地生態系統的生產力將會降低,即氮沉降對草地生產力的影響存在氮臨界負荷[9]。探究氮沉降對草地生產力的影響機理,揭示典型草地生態系統的氮沉降臨界負荷,有助于加深草地生態系統碳循環對全球變化反饋的認識,對維持區域生態可持續發展具有重要意義。

傳統的研究氮添加對生態系統影響的方法是施氮量級試驗,這種方法要對施氮量、施氮時間和施肥頻率的不同梯度進行完全的一一對應處理設計,需要設計大量的試驗小區。而且,試驗方法研究得到的結論受制于試驗年份和地點的限制。鑒于站點尺度直接觀測法的局限性,陸地生態系統模型成為基礎研究普遍使用的方法[10]。模型通過設置大量情景模式,模擬氮肥運籌對草地生產力和養分吸收的影響,也可以在不同的時間尺度和空間尺度上進行生態系統的動態變化研究。相對于傳統的施氮量級試驗,模型模擬能夠靈活控制氣候變化和作物管理模式,達到以最少的時間和物質投入,完成對最優氮素管理措施的探求。

綜上所述,本研究擬基于反硝化-分解模型(DNDC)模型,模擬1979—2014年中亞地區草地NPP時空分異,分析草地NPP對氮沉降的響應。在全球變化和人類活動對生態環境影響日益增強的背景下,研究氮沉降對中亞地區草地生態系統NPP的影響機制,對充分發揮該地區草地生態系統的經濟和生態價值,提高對全球變化的應對能力具有重要的科學意義。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

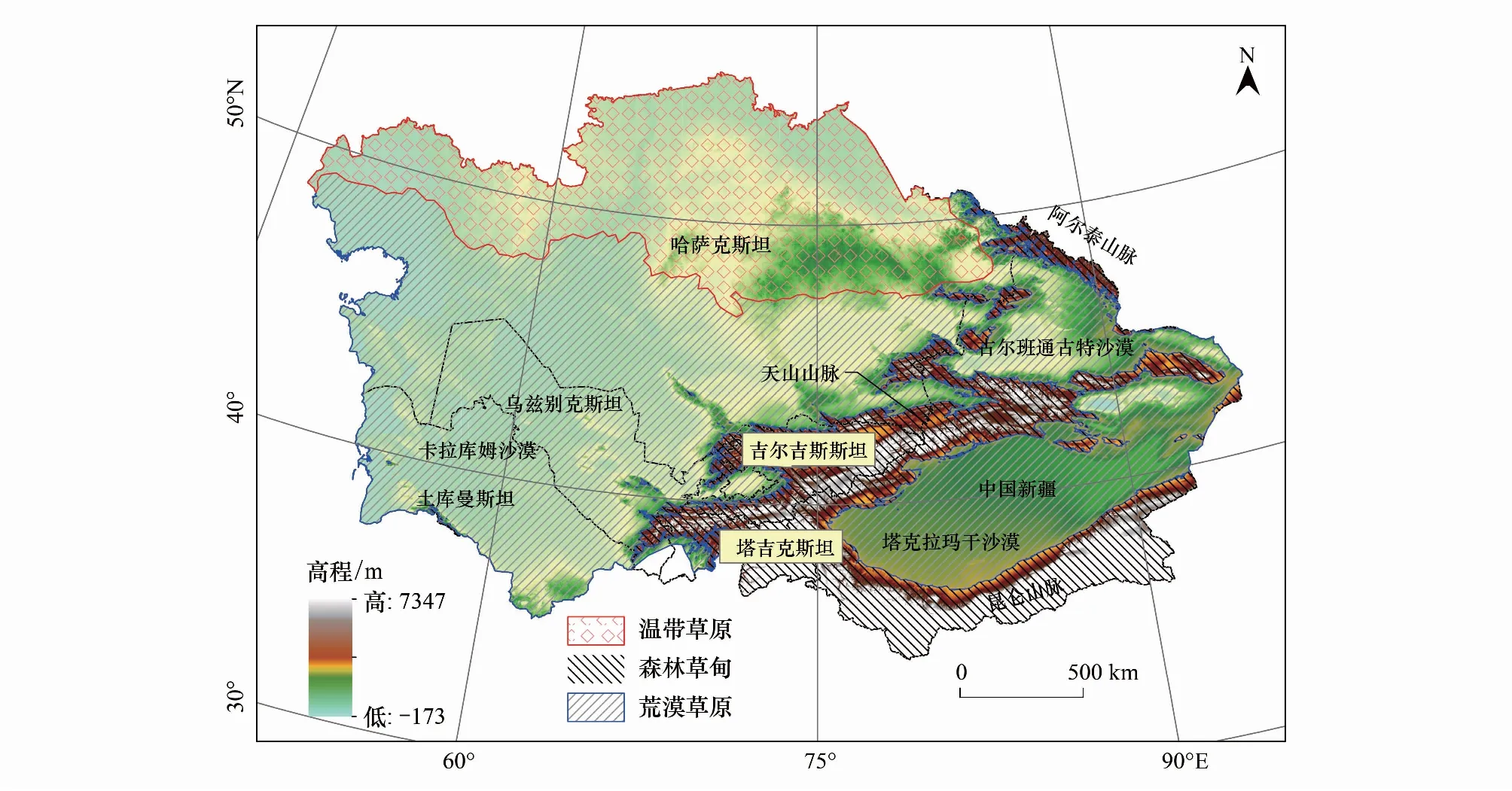

研究區包括中國新疆和中亞五國(哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦和塔吉克斯坦)在內的中亞地區(34.3—55.4°N,46.5—96.4°E),研究區總面積約5.66×106km2。中亞地區深居亞歐大陸腹地,距離海洋較遠,導致中亞大部分地區降水稀少且時空分布不均[11]。冬冷夏熱,氣溫年較差和日較差較大,晝夜溫差常常在20—30℃,屬典型的溫帶沙漠、草原的大陸性氣候[12]。受地形和氣候等影響,中亞地區主要植被類型為草地、荒漠和耕地,其中,草地作為主要的植被類型廣泛分布在中亞各個地區,草地又可以分為森林草甸(FM)、溫帶草原(TG)和荒漠草原(DG)[13]。溫帶草原主要分布在哈薩克斯坦北部,該區主要的植被類型為叢生禾草,由于該區陽光和熱量充足,草原生長良好,是主要的放牧區域;荒漠草原廣泛分布在中國新疆、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦南部,吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦也有少量分布,該區氣候干燥,年降雨量200 mm以下,蒸發量高達2300 mm。夏季炎熱,冬季寒冷。土壤為砂質原始灰棕色荒漠土和殘余荒漠鹽土,優勢植物有琵琶柴、堿柴、怪柳、豬毛菜等;森林草甸主要分布在吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和中國新疆海拔1650—2650 m的中山區,因處逆溫帶,氣候濕潤溫和,冬暖夏涼。在向陽的溝谷中,牧草生長茂盛,植被種類豐富,以中生、中旱生植物為主(圖1)。

圖1 研究區地理位置及草地類型分布圖Fig.1 Distribution map of different grassland types in the study areaTG:溫帶草原 Temperate grassland;FM:森林草甸 Forest meadow;DG:荒漠草原 Desert grassland

1.2 數據來源

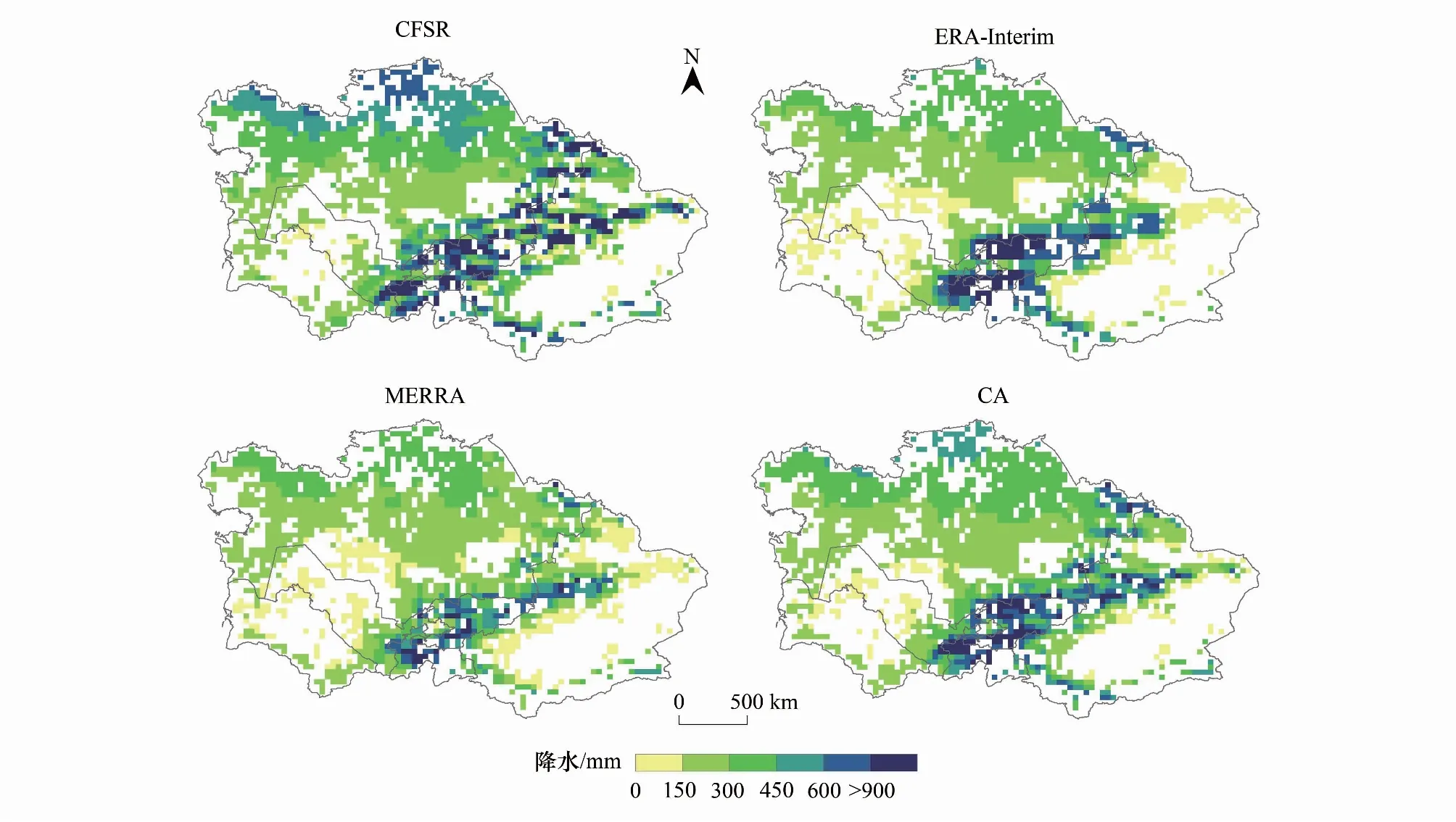

本研究分別采用三套1979—2014年的氣象再分析數據進行模擬,以降低由于氣象數據帶來的不確定性。MERRA(The Modern Era Retrospective-analysis for Research and Applications)資料,來源于美國國家航空航天局(NASA)的GESDISC(Goddard Earth Science Data Information and Services Center),MERRA是利用GEOS- 5(The Goddard Earth Observing System Model V.5)同化系統生成的再分析數據產品,水平分辨率為0.6667°×0.5°[14]。ERA-Interim再分析資料是由(European Centre for Medium-range Weather Forecasts,ECMWF)發布的最新的再分析數據產品,水平分辨率為0.75°×0.75°[15],CFSR氣象再分析數據是美國國家環境預報中心的數據產品,空間分辨率為0.3125×0.3125°[16]。CFSR、ERA-Interim和MERRA三套再分析數據在中亞大部分區域具有較好的降水精度,可作為生態模型在中亞地區模擬的氣象驅動因子。

氮沉降數據來自MIX排放清單[17],該數據包含亞洲30個國家和地區2008年和2010年的溫室氣體排放數據,以及人為源污染物數據,包括NOx、NH3、CO、CO2等十種主要大氣化學成分,以及五個排放部門(交通、農業、電力、工業、民用)的逐月網格化排放數據,數據的空間分辨率為0.25°。本研究將所有空間數據統一到了相同的投影并利用最鄰近插值法重采樣到相同的水平分辨率(40 km×40 km)。

1.3 DNDC模型及情景模擬

DNDC(Denitrification-Decomposition)模型,是一個描述農業生態系統中碳和氮生物地球化學過程的計算機模擬模型[18]。經過長期的改進,已廣泛應用于幾乎所有的陸地生態系統[19],并且能夠對作物產量做出較為準確的預測,是亞太地區首選的生物地球化學模型[20-21]。DNDC 模型不僅可以在點位尺度上對農業生態系統中碳和氮的生物地球化學過程進行模擬,而且在區域尺度也同樣適用。在本研究中,主要利用DNDC模型的區域尺度模擬模式,通過控制氣象和耕種管理等數據,模擬得到不同情景下草地的NPP。首先,利用CFSR、ERA-Interim和MERRA三套氣象數據驅動DNDC模型,模擬當前大氣氮沉降情景下中亞地區草地生態系統的NPP,綜合三套氣象數據得到的模擬結果進行分析,以降低由氣象數據帶來的不確定性;然后,通過將DNDC模型的氮沉降數據設置為0,再次利用三套氣象數據驅動DNDC模型,得到無大氣氮沉降情景下中亞草地NPP的動態;最后,通過分析兩種情景差值,得到當前大氣氮沉降對研究區草地NPP的影響。

1.4 DNDC模型精度驗證

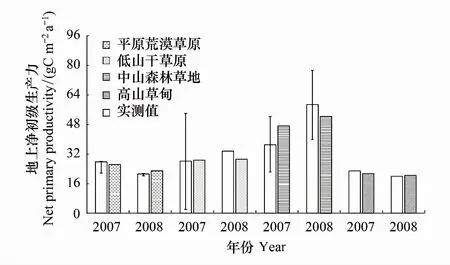

本文利用在天山北坡不同海拔高度設置的圍欄和觀測點,得到的草地地上生物量數據,驗證DNDC模型在中亞地區的適用性。中國新疆天山北坡段發育了四種草地類型,包括平原荒漠草原(PDG),海拔低于650 m;低山干草原(LMDG),海拔在650—1650 m之間;中山森林草地(MMFM),海拔在1650—2700 m之間和高山草甸(AM),海拔在2700—3500 m之間。我們選擇均方根誤差法(RMSE),分別利用這四種草地類型對DNDC模型進行精度驗證。RMSEn是模擬值和觀測值差的平方和與觀測次數比值的平方根,驗證公式為:

圖2 2007、2008年ANPP模擬值與實測值對比 Fig.2 Comparison between simulated and measured ANPP in 2007 and 2008

2 結果與分析

2.1 模型精度驗證結果

本文利用2007年和2008年在新疆天山北坡的實測地上凈初級生產力(ANPP)與模擬得到的ANPP進行模型驗證,結果如圖2所示。模型模擬得到PDG、LMDG、MMFM和AM四種草地類型的ANPP與實測數據表現出較好的一致性,RMSEn值分別為7.36%、10.24%、17.38%和4.37%。模型精度能夠滿足研究需求。

2.2 三套氣候再分析數據比較

1979—2014年期間,中亞氣候時空變化顯著,氣溫表現為顯著的增加趨勢((0.03±0.01)℃/a,R2=0.40),降水則以(2.26±1.78)mm/a(R2= 0.35)的趨勢下降(圖3)。對三組氣候數據集的比較表明,CFSR數據集的平均降水量明顯較高,MERRA數據集的平均降水量最低,這與其他研究結果一致[23]。在溫度方面,MERRA數據在所有數據集中值最高。在每個數據集中,氣溫的年際變化一致,而在降水方面并不一致。CFSR數據集的年平均降水量比ERA-Interim數據集高36.35%,比MERRA數據集高68.34%。三個氣溫數據集和中亞數據集(圖4)的緯向平均溫度是相似的,降水數據集也是如此(圖5),而在山區因為受地形和海拔影響較大,比其他同緯度地區降水偏高,溫度偏低。

圖5 1979—2014年中亞降水空間格局比較Fig.5 Spatial patterns of precipitation in Central Asia from 1979 to 2014

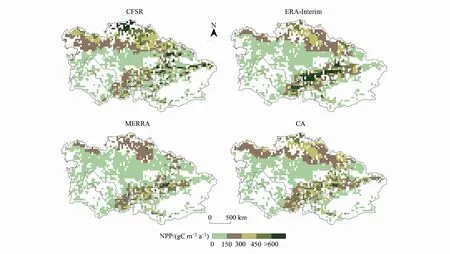

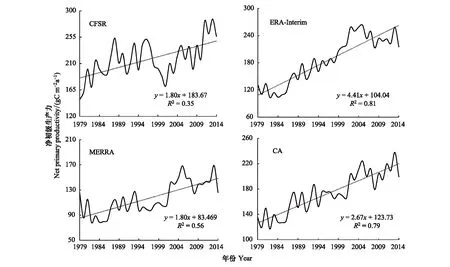

2.3 1979—2014年中亞地區草地NPP時空分異

利用CFSR、ERA-Interim和MERRA三套氣象數據驅動DNDC模型,在當前氮沉降水平下對研究區草地NPP進行模擬,分別得到了1979—2014年不同氣象數據驅動的草地NPP(圖6—7)。由模擬結果可以看出,三套氣象數據模擬得到的平均草地NPP為(173.16±31.80)g C m-2a-1。三套數據結果具有一定的差異,總體表現為CFSR>ERA-Interim>均值>MERRA。CFSR模擬的平均NPP為(217.04±31.88)g C m-2a-1,ERA-Interim為(185.62±51.46)g C m-2a-1,最低值為MERRA模擬的(116.83±25.31)g C m-2a-1。

三套模擬結果在空間分布規律和年際變化規律上,表現出較強的一致性。在空間分布上,哈薩克斯坦北部以及阿賴山脈、天山山脈和阿爾泰山脈沿線,草地NPP普遍較高,大部分區域都高于300 g C m-2a-1,而在塔吉克斯坦東部地區、烏茲別克斯坦中部和西部地區、哈薩克斯坦中部和西南地區,以及土庫曼斯坦幾乎所有的地區,草地NPP普遍低于150 g C m-2a-1。這是因為受阿賴山脈、天山山脈和阿爾泰山脈形成的高空屏障影響,來自大西洋和北冰洋的水汽被攔截,導致山脈沿線擁有豐沛的降水,而中亞內部的烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦沒有得到足夠的水汽補給,并且該區域夏季平均氣溫普遍超過24℃,其蒸發量顯著高于降水量[11],因此導致中亞地區草地NPP出現了明顯的空間分布差異。對照中亞地區草地類型的劃分(圖1)發現,中亞地區草地NPP與草地類型的劃分表現出較強的相關性,各種草地類型的NPP大小總體上表現為森林草甸>溫帶草原>荒漠草原。在年際變化上,CFSR,ERA-Interim和MERRA的模擬結果均呈現增加的趨勢,平均為(2.67±1.30)g C m-2a-1。其中ERA-Interim的增速最快,為4.41 g C m-2a-1,MERRA和CFSR增速分別為1.80 g C m-2a-1和1.80 g C m-2a-1。

圖6 1979—2014年研究區草地平均NPP空間格局Fig.6 Spatial pattern of averaged grassland NPP in Central Asia from 1979 to 2014

圖7 1979—2014年研究區平均草地NPP年際變化Fig.7 Interannual variation of averaged grassland NPP in Central Asia from 1979 to 2014

2.4 大氣氮沉降對草地NPP的影響分析

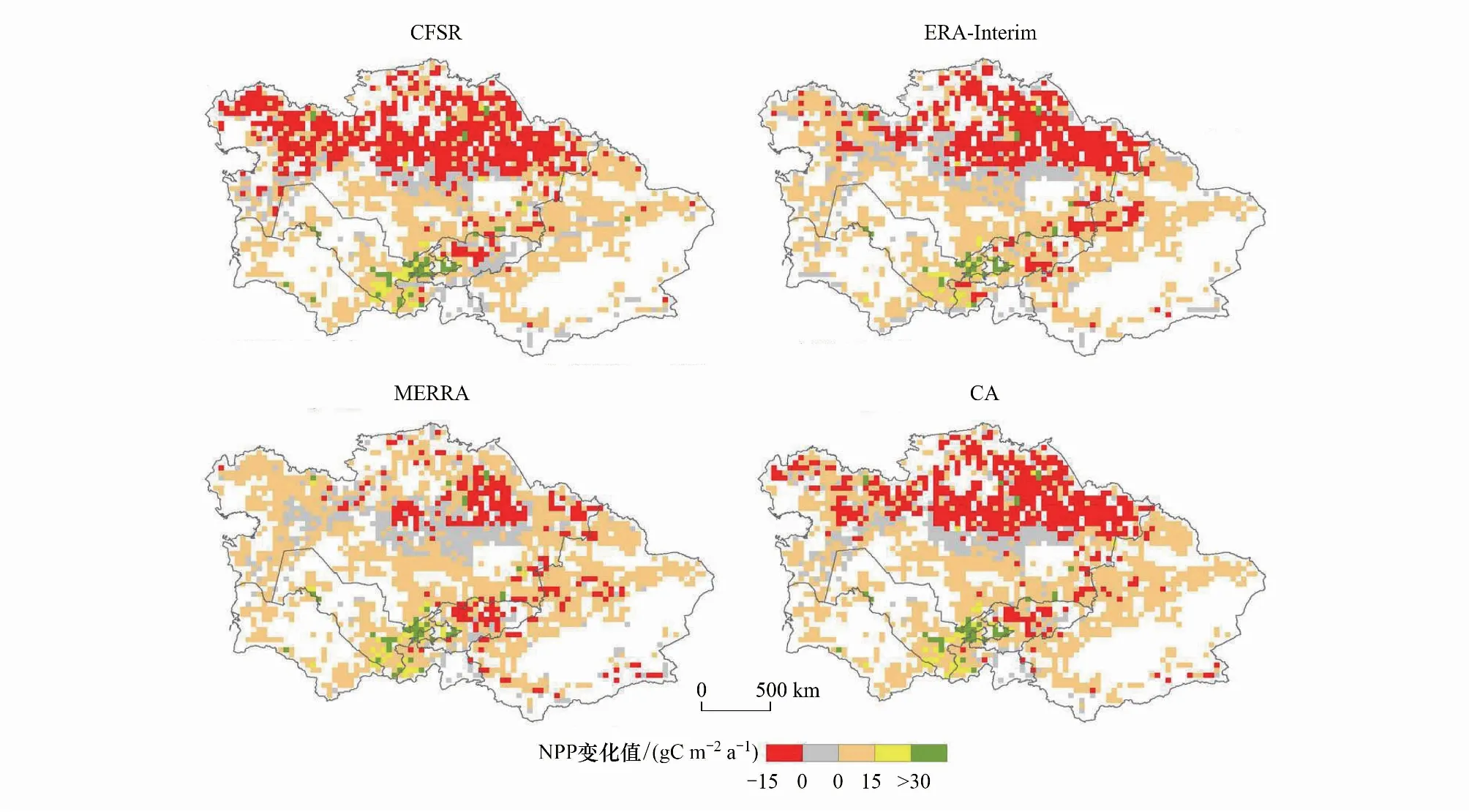

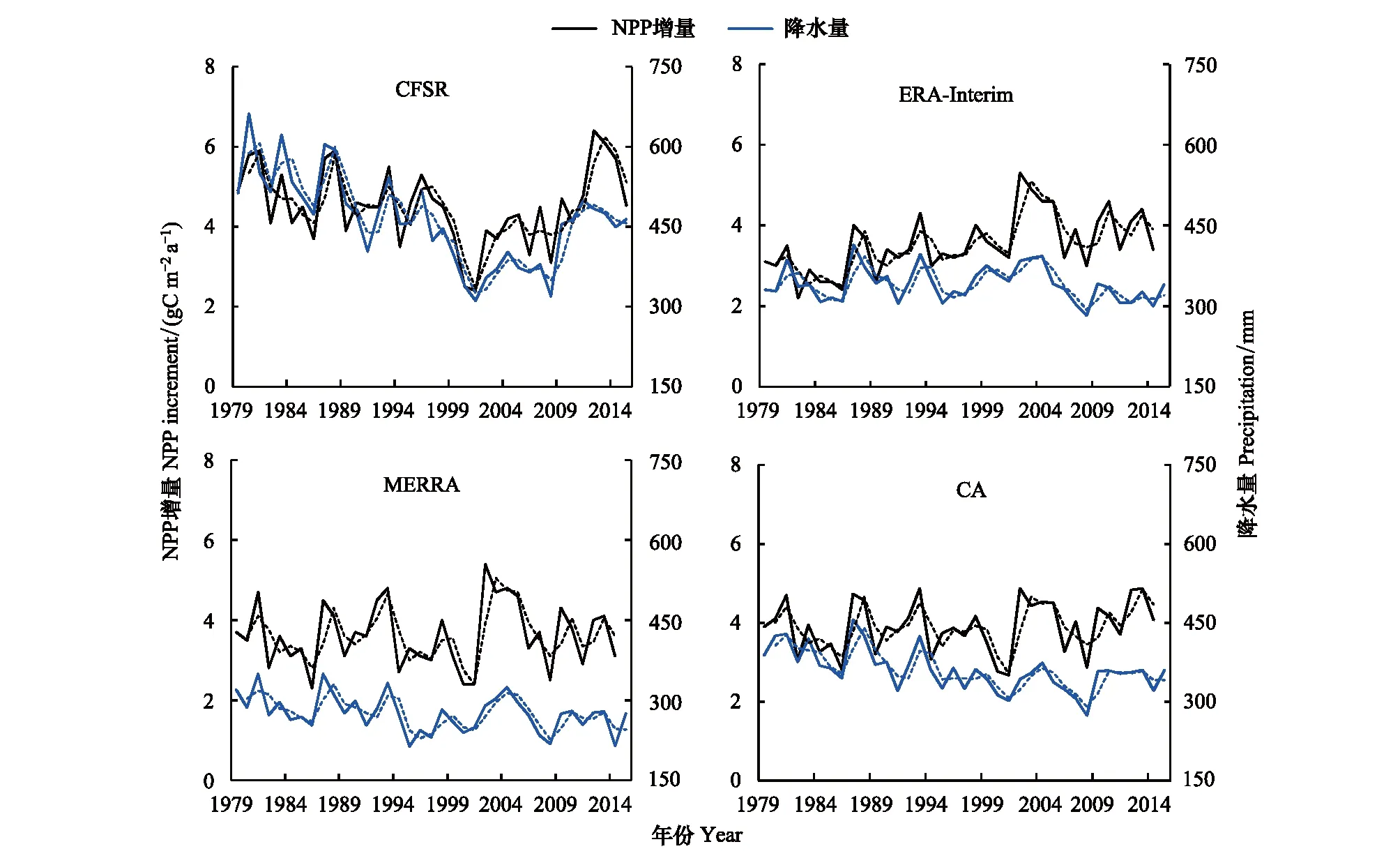

三套再分析數據模擬得到的草地NPP數據顯示,氮沉降促進了中亞地區草地NPP的增加(圖8)。1979—2014年,氮沉降使得中亞草地NPP增加了0.42 Pg C。基于CFSR、ERA-Interim和MERRA數據模擬的草地NPP分別增加了(4.52±0.97)g C m-2a-1、(3.54±0.73)g C m-2a-1和(3.63±0.80)g C m-2a-1。在空間分布上,三套再分析數據的模擬結果基本一致,除在吉爾吉斯斯坦部分區域和中國新疆的邊界附近的部分區域表現為負效應或者無影響外,其他大部分地區,當前大氣氮沉降對草地NPP具有促進作用。氮沉降對草地NPP產生抑制作用的區域主要分布在哈薩克斯坦北部,這導致該區域的草地NPP平均降低了(0.63±0.14)g C m-2a-1。除此之外的大部分地區,當前大氣氮沉降對草地NPP具有促進作用,氮沉降的促進作用使得該區域草地NPP增加了(6.51±1.27)g C m-2a-1。在年際變化上(圖9),草地NPP增量波動較大,但是其變化規律與降水量的變化規律比較吻合,草地NPP增量隨著降水量的增減而增減,并且隨著降水量的變化十分顯著。

圖8 大氣氮沉降對草地NPP影響效應空間格局Fig.8 Spatial pattern of atmospheric nitrogen deposition effects on grassland NPP

圖9 草地NPP增量與降水變化趨勢Fig.9 Relationship between grassland NPP increment and precipitation

3 討論

3.1 模型的不確定性

DNDC是生態系統過程模型,其在模擬過程中假設植被組成不變,但是這種假設過于理想化,與復雜多變的現實情形不符,導致模擬結果存在偏差。運行DNDC模型需要輸入大量的參數,模型中植被生態生理模塊的參數種類較多,但部分參數由于缺乏精確的研究數據在設置時只能依靠模型自帶的默認參數值,這些參數值可能與研究區實際情況不符,由此將對模擬精度產生巨大影響。另外,本文只利用了在中國新疆天山北坡的實測數據對DNDC的模擬結果進行驗證,但是中亞地區面積廣袤,氣候和地理環境空間差異顯著,導致模型穩健性較低。

3.2 中亞草地NPP時空分異

本研究基于三套再分析數據,定量化分析1979—2014年中亞地區草地凈初級生產力的時空分異。模擬結果總體表現為CFSR>ERA-Interim>均值>MERRA,這可能是由于不同氣象數據在降水精度上的差異造成的,CFSR、ERA-Interim和MERRA三套氣象數據在海拔為500—1000 m的地區,降水精度較高,但是當海拔超過1000 m時,CFSR和ERA-Interim兩套氣象數據的降水被高估,而MERRA在海拔低于500 m的地區出現了低估[24]。

近年來,不同學者在草地 NPP 時空分異及其對氣候變化的響應方面開展了大量研究。本文估算的年均草地 NPP為(173.16±31.80)g C m-2a-1,與朱玉果等[25]、樸世龍等[26]的研究結果相近。近 36年中亞草地 NPP 呈2.67 g C m-2a-1的速率增長,這也與朱玉果[25]等對寧夏的研究結果相近。韓其飛等[27]利用Biome-BGC放牧模型估算了中亞地區草地生態系統NPP年平均值為135.6 g C m-2a-1,且隨著時間的推移呈現出波動下降的趨勢,下降速率為0. 34 g C m-2a-1,這與我們得到結果不同,根本原因在于前者考慮到了中亞日趨嚴重的放牧效應,而沒有考慮氮沉降對于草地的施肥效應。任璇等[28]的研究指出,不同的草地類型的NPP存在較大差異,總體來說草甸的NPP高于高山亞高山草甸,其次是平原草地和高山亞高山草地,而荒漠草地的NPP最低,與本研究中中亞草地NPP分布規律基本一致。

3.3 大氣氮沉降對草地NPP的影響分析

本研究結果顯示,氮沉降會對草地生態系統生產力產生顯著的影響,相較于沒有氮沉降的情景,氮添加顯著提高了生產力(0.42 Pg C)。三套氣象數據模擬得到的結果大致相同,但在哈薩克斯坦地區存在差異。利用MERRA模擬得到的結果顯示當前大氣氮沉降對哈薩克斯坦北部和中部的大部分區域草地NPP表現為正效應或者無影響,而ERA和MERRA的結果則表現為負效應或者無影響;在哈薩克斯坦西北地區,CFSR表現為負效應,而ERA-Interim和MERRA表現為正效應。氮沉降對草地NPP產生抑制作用的地區主要分布在哈薩克斯坦北部,這導致該區域的草地NPP平均降低了0.63 g C m-2a-1。但是,該區域的大氣氮沉降平均值只有0.0556 g/m2,相較于世界大部分區域的氮臨界負荷1 g/m2[29]差別較大,并且與研究區草地NPP增加區域的平均氮沉降0.475 g/m2也有較大差距。因此,基于已有的研究,我們無法確定這部分區域草地NPP降低是否是由于達到氮臨界負荷而造成的,還需要進行更深入的研究。

在年際變化上,草地NPP增量的變化規律與降水量的變化規律比較吻合。因此,氮沉降對草地NPP的影響效應受降水的影響較大。方霞[30]在研究中指出,干旱半干旱區大部分地區的凈初級生產力主要受降水控制,降水是制約荒漠生態過程及影響生態系統穩定性的關鍵要素,朱士華等[31]認為降水是中亞地區草地NPP的主要控制因子,因此氮沉降對中亞地區草地NPP的影響并不是線性的,它會受到其他環境和氣候因子的影響。

4 結論

本研究采用DNDC模型估算了大氣氮沉降對于中亞地區草地NPP的影響,主要得出以下結論:(1)1979—2014年間,中亞地區平均草地NPP約為(173.16±31.80)g C m-2a-1,但是草地NPP時空差異較大,森林草甸NPP最高,其次是溫帶草原和荒漠草原。在年際變化上,中亞地區草地NPP有逐年增長的趨勢,草地NPP在以(2.67±1.30)g C m-2a-1的速度增加。(2)1979—2014年,大氣氮沉降使得中亞草地NPP增加了0.42 Pg C。