成都浣花溪文化景觀范圍研究

曹正偉,石 憲,毛華松

(重慶大學建筑城規學院,重慶 400030)

引言

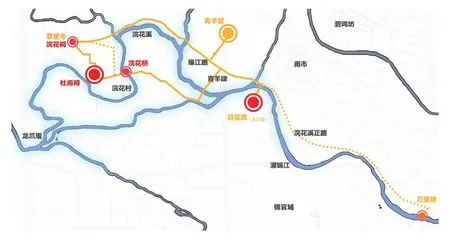

成都浣花溪作為清水河下游錦江的分支或一段,盡管對其源流的看法已較為統一,但對浣花溪水域具體起止點以及浣花溪風景區陸域范圍還存在較多不同看法,整合古今的定義方式后也難以得出較權威的結論。因而在對浣花溪進行歷史研究以及將其作為風景片區的研究時,選取多大的地域范圍、選取哪些風景點納入研究對象成為首要解決的問題。除此之外,浣花溪風景片區范圍的不明確導致不同時代、不同人群對浣花溪的認知也有所差異。直到現在,各風景點擴大成為獨立片區之后,人們對浣花溪的認知不論在地理范圍還是文化深度上都呈現縮小的趨勢。

“景觀”一詞作為地理學中的術語,早期概念較混亂,后來不斷被豐富為可視、自然及文化概念,進而發展出景觀考古學,即不僅關注景觀單體形式,更關注區域聚集文化,“文化景觀”概念由此誕生。“文化景觀”旨在整合地區的自然與人文雙重性質,以及在時間中演變的動態特征[1]。同樣在遺產保護界,文化景觀的創立是基于對人與自然對立局面的修正[2],并在此基礎上增加了演進變化[3]、表征傳統及價值[4]等含義。可見“文化景觀”概念中人為因素的重要性,而在當前關于文化景觀的研究實踐中,對其研究范圍的選取上還是以行政區劃或生態邊界為劃分依據,盡管自然因素也是文化邊界的形成原因,但這也讓如浣花溪這樣失去生態邊界的城市文化景觀,沒有了范圍界定標準可參考。就浣花溪而言,目前已有較多關于歷史風景單體的歷史考辨或浣花溪公園規劃設計方面的研究,這雖然加深了片區內風景點的文化認同,但同時也將風景與風景之間割裂開來,成為獨立的個體。作為城市歷史景觀,《西安宣言》強調文化遺產周邊環境與遺產之間有著深刻的互動關系,整體地看待遺產而不是僅當作是一個物質,這是保護城市歷史景觀文化多樣性和重要性的關鍵。而風景之間的相互割裂使得浣花溪的整體性被打破,其歷史文化內涵也單薄起來,可見對于浣花溪范圍的研究有助于預防城市發展對浣花溪文化整體性的侵蝕,并構建浣花溪文化豐富性的保護體系。

現今浣花溪風景資源的價值更多體現在其悠久的歷史中,因此本文將在傳統景觀邊界劃定標準的基礎上梳理浣花溪行政、功能和自然邊界的演變過程,并著重從浣花溪所蘊含的歷史文化角度出發,通過人對風景的文化認同角度來探討界定其范圍的方法。

1 研究背景

1.1 景觀邊界

范圍是指上下四周時空的限制,最大值與最小值之差;邊界則是用于劃定范圍的界線。“景觀”一詞被廣泛用于各個學科,因此在現已成文規定的風景名勝區、旅游景區中,都已有明確對其邊界界定方法的表述:風景名勝區以下述3條作為標準,即有能在地圖上標出的明確地形標志物為依托,地形圖上的標界范圍作為面積的計量依據,規劃階段的所有面積計量以同精度的地形圖的投影面積為準[5];在關于旅游區規劃標準中也明確空間邊界表示應清晰可辨。二者關于明確標識物和面積的精確性旨在便于開展規劃和管理,但文化景觀分為物質與非物質兩部分,并且具有物質與精神的二重性以及時間動態性,使其在對景觀的范圍確立上存在問題,這也使得像浣花溪這樣本身具有區域內聚集性的文化景觀片區,在規劃和研究活動的開始就在范圍問題上模糊,進而產生選取范圍過大或過小的問題。目前雖然已有學者關注到風景名勝區與文化景觀價值方面的共通性[6],但針對文化景觀邊界的研究成果較少。在華紅蓮對云南哈尼梯田文化景觀的研究中較為全面地探討了文化景觀邊界劃定的方法,首先基于Buttimer關于人地系統的4種尺度界定標準,即行政、功能、感知和自然尺度,創新了以當地人的需求興趣構成的社會評價(social justice)、可持續發展的環境尺度(environmental sustainability)和遺產演進過程形成結果的構建新秩序能力(ability to cr eate a new or ganization)來界定文化景觀范圍,并通過考察地理單元、生產市場、社會組織和環境感知來分別界定物質地理、經濟網絡、社會組織和感知的邊界[7]。

分析自然地形的方法也可用于分析文化景觀[1],因而可借用已有景觀邊界的界定方法研究成果來探討文化景觀的物質空間邊界,即在自然生態邊界、空間功能邊界和行政邊界上,不管是對研究范圍的選擇還是對開展規劃和管理活動都能提供參考標準。但若僅僅以界定地理邊界的方法界定當前浣花溪文化景觀的邊界,會存在一些問題:首先,在自然生態上,浣花溪的水域歸屬于錦江,這使得難以在河流這條線型上找到明確起始點,并且因城市化發展現今浣花溪作為城市景觀與外界已經失去生態邊界;其次,在功能和行政區劃上,由于穿插了商業區和居住區于其中,導致功能復雜,各景點行政獨立。正因為文化景觀強調對自然的影響過程中人的重要性,在界定文化景觀的范圍時人也應當是最重要的因素。人類活動為自然景觀賦予意義進而轉變性質為文化景觀,又反過來形成了人對地方的認知。在承載歷史、情懷和價值方面有重要意義的文化景觀,在界定其范圍時自然也應重視文化因素,其表現形式則是人對文化的認同程度,和對地方的認知范圍。心理學對于認同的調研通常是采用問卷的形式,而若是調研浣花溪歷史演變過程中人的認同邊界則沒有可以采訪的對象。因此本文通過歷史上文人留下的文學作品來考察人對浣花溪的認知范圍。

1.2 浣花溪文化景觀現狀

浣花溪歷經兩千年演變至今,優美的自然環境產生的原始吸引力使其擁有產生人文價值的前提,而之后文人詩文創作、風俗活動、愛國主義教化更是使其具有深厚的歷史人文價值。從歷時性、自然與人文互相感染的雙重價值來看,浣花溪是典型的文化景觀,同時也是一個整體。浣花溪首次被作為整體規劃是在20世紀80年代成都歷史文化名城的建設高潮時期關于浣花溪的規劃方案中[9],之后又因責權或管理等多方面因素,各風景點又逐漸形成各自獨立的片區。如今“浣花溪”一詞包含了3層含義:(1)指浣花溪溪水,即成都清水河下游分支,習稱自龍爪堰(古百花潭)分水,繞少陵草堂至今百花潭,匯入南河段的渠道[8];(2)指由詩歌大道、草堂與萬竹廣場和白鷺洲、滄浪湖、萬樹山三大景區構成的開放性城市綜合公園;(3)指浣花溪歷史文化風景區,從20世紀80年代的規劃方案中可以看出,是以杜甫為主要歷史文化內涵,包含杜甫草堂、省博物館、送仙橋古玩市場、百花潭公園等景點在內的風景片區。

成都成為首批國家歷史文化名城后,首次提出重建歷史上聞名的“西郊浣花溪”,并提出擴大杜甫草堂、青羊宮、文化公園、百花潭公園4個古典園林的范圍[9]。1952年杜甫草堂經修葺后開放,1961年成為全國重點文物保護單位,1985年成立杜甫草堂博物館。1958年青羊宮外花會舉辦地成立“青羊宮花園”(原為青羊宮東側二仙庵),1966年更名為“成都市文化公園”。1982年百花潭從原本的動物園重新改建為公園,1993年于百花潭旁修建散花樓。1983年青羊宮被確定道教全國重點宮觀,2002年公布為四川省重點文物保護單位。1989年琴臺路從青羊宮外花會舉辦地成為紀念司馬相如與卓文君的歷史文化街區,得以正式命名。2003年政府采用全國公開招標方式確立浣花溪公園管理單位(四川錦江旅游飯店管理公司),引進以市場需求為導向的“物業管理”概念,2005年底中國詩歌文化中心詩歌公園(即現浣花溪公園)竣工。2000之后房地產商基于浣花溪公園環境在周邊開發房地產。2016年市政府與國家文物局簽訂協議建設浣花溪詩歌文化。

梳理現代浣花溪風景區的發展過程不難發現,風景在不斷擴建、修葺過程中介入的管理部門也在隨之復雜化,基于建成的風景環境又有地產或商業功能侵入,最終在不同管理部門的主導之下,形成了各自獨立的風景片區開展各自的文化宣傳活動,并且也形成了各自的邊界。

2 浣花溪地理邊界演變過程

景區與城市協同發展,邊界類型也發生著變化,并且不是一條將內外一分為二的線,而是讓風景區與外界產生適應與溝通的空間區域。借用風景名勝區邊界類型劃分的理論成果,根據風景區與城市的關系,將風景資源類型歸納為3類:城郊的自然風景、城市邊緣的風景、混合于城市中的風景[10]。浣花溪的演變體現出了上述3類特征,本文也將自先秦至今近兩千年的全部時間作為浣花溪地理特征的研究范圍,從自然、行政和功能3方面分別論述各時期的邊界特征。

2.1 城郊的自然風景

自秦漢浣花溪水系形成到杜甫離開成都之前,浣花溪所有風景資源都屬于自然風景,成都城市維持著大城-少城的格局,浣花溪所處方位屬城市西南遠郊,尚未受到過多人為干擾。

秦攻占蜀國后將蜀地設為郡,并設成都、郫、臨邛三城,互為犄角[11],浣花溪則處在位于西南方位的臨邛,靠近成都城卻又與界定行政區域的城墻有一定距離,因此這時期的行政邊界難以被用于浣花溪的范圍劃定。李冰鑿二江穿成都,形成了內外二江環繞在府城外西南角,浣花溪流域則屬于外江上的一段,杜甫、薛濤等早期到訪浣花溪的歷史人物活動范圍則處于內外江之間,因此兩條江水形成了浣花溪風景區東南兩個方向的自然邊界。就地方功能而言,西漢成都地處邊疆,西南郊是成都物資云集之地,內外江是重要的水上交通,再次形成浣花溪東南向的功能邊界;同時由于城市經濟和交通功能都向西南集中,逐漸于西南角拓展出南市、外江內外側分別興建錦官城與車官城[13],于浣花溪所處方位而言更是在其東南向形成了功能邊界,但這種區分商業與自然功能的邊界相對自然邊界而言更具有可滲透性(圖1)。

圖1 晚唐以前浣花溪風景邊界示意

2.2 城市邊緣的風景

隨著城市功能逐漸向西南拓展,隋朝已有拓展西南隅的趨勢,唐代成都府城擴筑羅城,浣花溪成為城市近郊處城市邊緣,此情形一直延續到近代城市擴張之前。

唐代城池格局變化、內江改道,使得原有東面的自然邊界消失,僅剩南面的濯錦江(原外江)自然邊界,而羅城的擴筑使得以城墻構成的行政邊界成為浣花溪新的東面邊界[12]。同時由于城市擴大,原作為功能邊界的商業地段中,南市被并入城市內部,車官城消失,僅剩位于濯錦江外側的錦官城,原本的功能邊界幾乎消失。上文已提及功能邊界具有滲透性,這一時期的浣花溪便已經呈現出具有商業氣息的市井氛圍,如《歲華紀麗譜》記載宋代十二月時于浣花溪開設花市與蠶市,明代于浣花溪發展旅游、承擔官民宴請活動,形成了接納游客的空間、集市、酒樓、亭臺驛站。此時浣花溪不再單是自然景觀,兼具的經濟功能使得原本完全封閉的行政邊界因城內外的商業往來而具有滲透性(圖2)。

圖2 唐至清代浣花溪風景邊界示意

2.3 混合于城市中的風景

現代成都城市擴張,浣花溪被容納進城市之內,與居住、商業等多種城市功能相混合,也面臨著埋沒于城市高樓之中的危險。

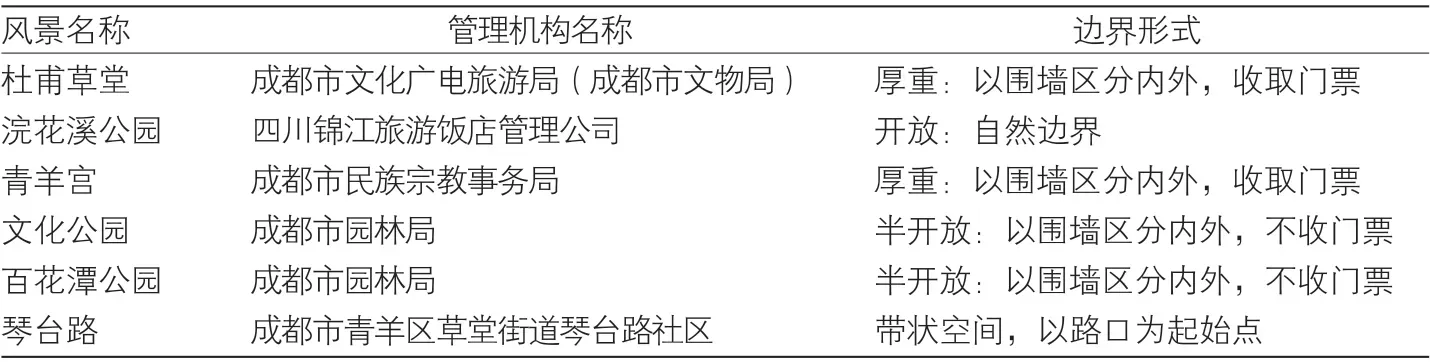

由于城市功能的入侵,以整體視角看待,浣花溪已與外界不存在自然邊界,僅存一些城市公園作為生態斑塊存在。就行政邊界而言,浣花溪位于成都市青羊區,不再是城市西郊,用城市邊界來作為浣花溪的行政邊界已不適用。就浣花溪風景區中管轄片區和分管部門的構成而言,行政邊界已將浣花溪整體分割成2個片區,即草堂街道片區與光華街道片區,其中杜甫草堂、浣花溪公園、百花潭公園等風景點又分別由不同的相關部門管理。就當前浣花溪片區的用地性質而言,混合了包括居住、商業、教育、辦公等多種性質,不同屬性的風景,即自然、宗教、歷史景觀有著不同的范圍和邊界形式(表1)。就功能邊界而言,復雜的用地功能和各自之間形成的邊界更是使得浣花溪朝破碎化方向發展(圖3)。

圖3 近現代浣花溪風景邊界示意

表1 浣花溪風景區各風景管理機構與邊界情況

3 浣花溪認知邊界演變過程

前文對于浣花溪邊界的考察,一方面完善了古今浣花溪風景區的自然條件和區位背景,另一方面也反映出這種邊界劃定方式對文化景觀的局限性,即作為現已植根于市區中的文化景觀,任何“一刀切”的范圍劃定方式不僅不利于城市和景區的管理運作,而且阻礙風景原始核心文化的傳承。作為無明顯地理特征的文化景觀,單從客觀條件難以劃定出相對精確的范圍,因而需要補充關于浣花溪的主觀認知邊界。

3.1 數字人文研究方法

浣花溪不僅是存在于實處的物質真實景觀,也是存在于文人作品中的文學景觀。作為典型的文學景觀,其文學作品描述的景觀經歷和地點意義表現出景觀的主觀特征,是揭示某一時期人們關于地點的感知框架[1]。考察歷代作品中關于浣花溪的定義語句,可以發現浣花溪自古便沒有明確的起止范圍,并且存在著許多并不在溪流沿岸的游賞景點也常常與浣花溪并提的現象。例如青羊宮:“二十里中香不斷,青羊宮到浣花溪。”(宋,陸游《梅花絕句》)相如琴臺:“舊臺,在城外浣花溪之海安寺南。”(唐,盧求《成都記?序》)諸葛井:“在成都縣西五里浣花溪旁。”(明《明一統志》)類似的文本量十分龐大,難以逐一提取信息,因此采用DocuSky數位人文研究平臺和ucinet社會網絡分析軟件輔助研究。

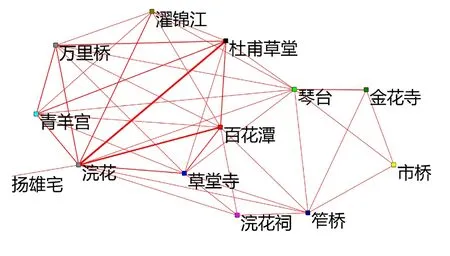

DocuSky數位人文研究平臺是基于大數據分析材料的研究平臺,通過配合Markus自動標記平臺或自定義關鍵詞對海量文本中的多種表述進行整合并自動標記,并且可將各關鍵詞的關系和頻率進行可視化表達。最后通過ucinet軟件分析整理好的數據,將代表各風景點的關鍵詞相互關聯情況進行可視化呈現。因此,本文根據浣花溪文化內涵在各時代的傳承情況和延續連貫性,將對浣花溪產生了重大影響的歷史事件和建置活動作為階段劃分節點,并選取唐代、五代與兩宋、明代、清代4個時間段作為浣花溪認知邊界的研究時間范圍,將共計132位文人的詩詞著作和游記(表3)作為數據來源,整理出所有與浣花溪相關的內容,共計205條,對浣花、百花潭、草堂等30個風景點關鍵詞進行標記,并將有相同含義的詞匯統一為一個權威詞匯(表4),進而梳理出各關鍵詞之間的特征關系,即基于某一關鍵詞出現情況下,其他關鍵詞出現詞頻情況。

表4 詞匯含義統一表

通過對資料的解讀,可以發現關鍵詞之間存在0—16條不等的關聯信息,將各關鍵詞下的關聯詞算出權重,則能將關鍵詞間的關聯度分為3類:(1)強相關詞匯,此類關鍵詞常常捆綁出現,例如浣花溪-百花潭、琴臺-金花寺;(2)弱相關詞匯,此類關鍵詞常出現在同一篇浣花溪的游記或風景描寫的語句中,作為同屬浣花溪片區的景物被提起;(3)間接相關詞匯,即無相關信息,但與其他與之相關的詞匯有關聯情況,此類關鍵詞不曾與浣花相關聯,但卻與其他浣花溪相關景物有緊密的捆綁關系。

3.2 認知邊界演變過程

通過對唐、五代與兩宋、明代3個浣花溪文化發展鼎盛時期和清代浣花溪文化景觀經歷斷層后第一次整體重建時期文學作品的分析,得出風景點的關系網絡圖(圖4-7),并結合時代背景,梳理人們對浣花溪的認知邊界演變過程及演變原因。

圖4 晚唐風景點關系網絡

浣花溪的美學價值被杜甫第一次發現后,晚唐時期入蜀官宦、寓居成都和拜訪友人的文人,大多以尋找杜甫舊居為目的,例如攜友人尋杜甫舊居而“為到浣花溪水頭”(唐,張籍《送客游蜀》)的張籍、岑參、元稹以及本土詩人雍陶。自薛濤將浣花彩箋發揚后,不少人以購置彩箋為目的游浣花溪,例如晚唐任梓州刺史的李商隱與在成都任掌書記的韋莊。自杜甫之后,浣花溪成為文人必游的成都名勝,游賞群體僅為“崇杜”文人,其地理認知范圍尚不明確,主要以杜甫舊居為中心,兼及周邊杜甫曾提及的溪流、村落等自然景觀(圖8)。

圖5 五代兩宋風景點關系網絡

圖6 明代風景點關系網絡

圖7 清代風景點關系網絡

圖8 晚唐認知范圍示意

在五代與兩宋關于浣花溪的描述中,常將其與百花潭視為一體,認為百花潭即為浣花溪。這種看法多見于地理志書中,例如《方輿勝覽》:“浣花溪,在城西五里。一名百花潭。”《太平寰宇記》:“浣花溪,在成都西郭外,屬犀浦縣,一名百花潭。”這種認知與游賞風俗有著密切關系。“百花潭”最早出現在杜甫《狂夫》詩中:“萬里橋西一草堂,百花潭水即滄浪。”而被人們廣泛認知,則是從浣花夫人的傳說開始。五代王衍組織大游江活動,紀念冀國英雄浣花夫人和偉大詩人杜甫,百花潭是整個游覽行程的最后一站,同時由于大游江活動旨在官民同樂,百姓的參與也使得浣花溪的認知人群范圍得以擴大到了蜀地的普通百姓。隨著大游江活動的發展,認知范圍變為了更加具體的“溪—潭—洲”,其中主要的幾處活動場所,即濯錦江、梵安寺、百花潭,分別代表著江水(溪)、陸地(洲)、潭水,成為確定人們對浣花溪認知范圍的依據,認知范圍得以從模糊轉向具體(圖9)。

圖9 五代兩宋認知范圍示意

明代,人們對浣花溪的認知范圍拓展至萬里橋,包含了濯錦江偏西南的一段,這種看法出現于明代,大多見于文人游記中。例如明代鐘惺《浣花溪記》:“出成都南門,左為萬里橋。西折纖秀長曲……皆浣花溪委也。”民國時期歷史學家吳鼎南持相同的觀點,認為浣花溪“上起百花潭,下流經萬里橋,環城而東,與城東大江會,其流即止于此”[12]。這種地理范圍的認知不是空穴來風,推測可能來源于人們習慣的游覽路線,因而將浣花溪的范圍拓展到了整個游覽線上(圖10)。

圖10 明代認知范圍示意

清代,成都風景在經歷明末的衰敗后重建,浣花溪的杜甫草堂、草堂寺、浣花祠等主要風景點亦根據傳承下來的認知被重建,盡管其格局、位置發生了改變(圖11)。從民國時期望仙橋的形態可以推測,自明末疏浚二江、開辟支流,浣花溪溪流量減少至少一倍,因而難以行舟[12],這也導致曾經位于龍爪堰的百花潭水淤積不存。清代黃云鴣在四川尋訪蜀中古跡時,將百花潭改指為青羊宮南側磨底河和清水河交界的一處水潭。除此之外,浣花溪的認知范圍也較前朝明顯縮小,一方面由于許多毀于明末的風景沒有被重建,以及曾經的風景點如相如琴臺被擴大為街坊,另一方面也由于“湖廣填四川”后,原有的游賞風俗被荊楚移民帶來的賽龍舟活動所取代,原先活動開展地作為認知的依據已不復存在。

圖11 清代認知范圍示意

4 結語

本文分別從自然、行政和功能3方面梳理了浣花溪邊界的歷史演變過程與現狀,并以DocuSky數位人文研究平臺輔助研究,通過運用ucinet繪制浣花溪風景點關系網絡,并結合時代背景分析浣花溪認知邊界的演變過程,進而從文化景觀的人為視角分別對唐至清代各階段浣花溪風景邊界進行描述。目前浣花溪風景區相互獨立,其中還必將牽涉責、權、利與純粹文化建設之間的博弈,今后若能通過某些方式整體、統籌地規劃與管理浣花溪風景區,則能為浣花溪整體的文化保護、傳承和發展有所幫助。城市擴張使得大量歷史景觀被融入城市,和浣花溪一樣面臨著被城市功能侵占而打破整體性的危機。因此,借用數位人文的方法可以對其他同樣擁有大量歷史文學資料作為支撐的城市文化景觀進行范圍界定的研究,進而保護文化景觀的空間整體性和文化多樣性。