論教師實踐性知識及其生成機制

潘岳林 張奎明

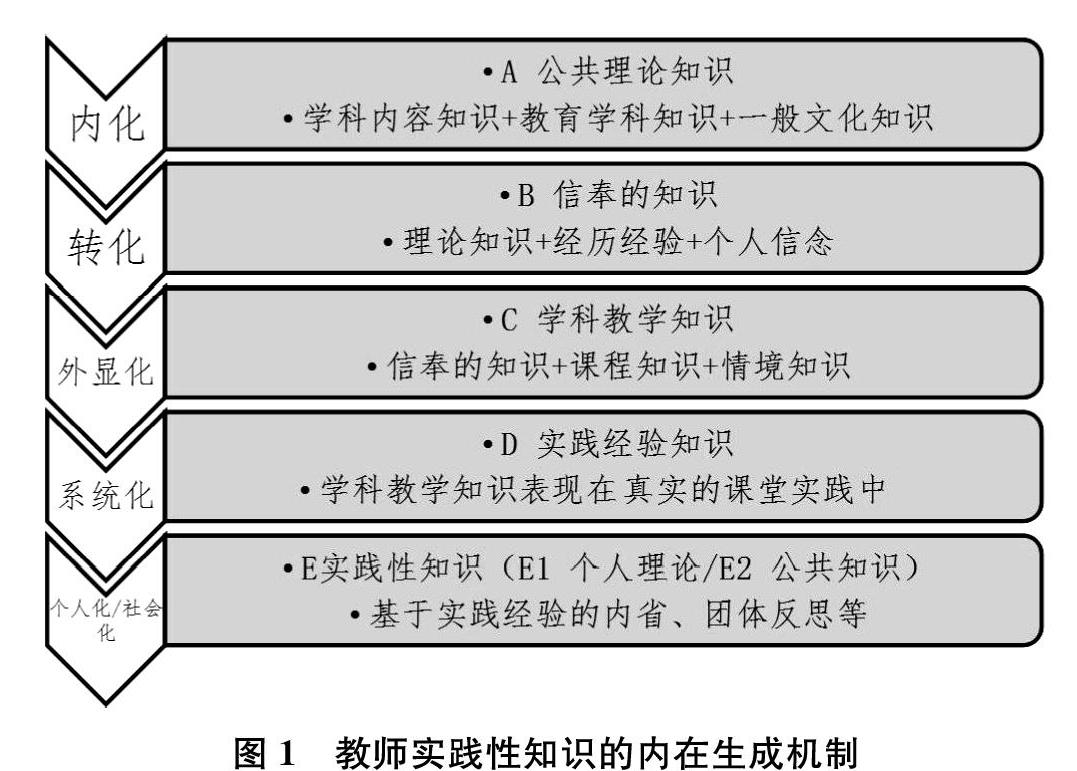

摘 要 教師實踐性知識是教師在教育教學實踐中實際運用的知識,是教師為完成特定的教學實踐任務,面對特定的教學對象、具體的教學情境,將個人已有的經驗、教育觀念、教學知識和學科知識等綜合運用到實踐中形成的。從內容維度看,教師實踐性知識包含了學科內容知識、教育學科知識、學科教學知識、課程知識、情境知識、自我知識和批判反思知識;從層級維度看,教師實踐性知識的發展會經歷公共理論知識、信奉的知識、學科教學知識、實踐經驗知識和實踐性知識幾種形態,最后形成個人理論或公共知識。教師實踐性知識的生成過程是教師不斷學習、行動、反思并最終實現專業發展的過程,也是公共理論知識經歷內化、轉化、外顯化、系統化和個人化等知識形態轉化的過程。

關鍵詞 教師實踐性知識;生成機制;教師專業發展

中圖分類號 G451

文獻標識碼 A

文章編號 2095-5995(2021)06-0032-04

走入真實的教學情境后,有些具有學科知識與教育教學知識的師范生卻很難上好一節課。這主要是因為其頭腦中缺乏實踐性知識。教師實踐性知識是教師在教育教學實踐中實際運用的知識,是教師專業發展的主要知識基礎。[1]教師實踐性知識不斷生成的過程也是教師專業發展的過程,是一個新手教師不斷學習、行動和反思后成長為專家型教師的過程。建構主義者認為,教師利用已有知識經驗,在真實的教學環境中不斷建構和發展自身認知結構的過程就是實踐性知識生成的過程。[2]本文擬從建構主義理論出發,通過分析教師實踐性知識的內涵、特征和構成教師實踐性知識的生成機制,以期促進教師實踐性知識的生成。

一、教師實踐性知識的內涵及特征

最早對教師實踐性知識概念進行界定的是以色列學者艾爾貝茲,他認為教師實踐性知識是“教師以獨特的方式持有和使用的知識”,這類知識以具體情境為導向,整合了教師的各領域理論而成為教師的個人信念或價值觀念。[3]此后加拿大學者康納利和柯蘭迪寧通過敘事研究進一步豐富了教師實踐性知識的內涵,將其稱之為“教師個人實踐知識”。他們認為,教師知識是教師個人經驗的全部而不是獨立于教師之外被習得的東西,“個人實踐知識存在于教師以往的經驗、現時的身心和未來的行動之中”,突出強調教師知識的“個人經驗”。[4]

在國內,辛濤、申繼亮和林崇德從知識的功能出發,將教師知識結構分為本體性知識、條件性知識、文化知識和實踐知識,其中的實踐知識就是“教師在面臨實現有目的的行為中所具有的課堂情景知識以及與之相關的知識”[5]。陳向明則認為教師實踐性知識是“教師真正信奉的,在其教育教學實踐中實際使用和(或)表現出來的對教育教學的認識”[6]。此后,陳向明又進一步完善了該定義:“教師實踐性知識是教師對自己的教育教學經驗進行反思和提煉后形成的,并通過自己的行動做出來的,對教育教學的認識。”[7]

教師實踐性知識內涵的演變,表明教師已有知識經驗對于構建教師實踐性知識的重要性逐漸被學者所關注。此外,在界定教師實踐性知識的概念時,學者更傾向于從動態視角定義教師實踐性知識。結合以上觀點并基于自身對建構主義的認識,筆者認為教師實踐性知識是教師在教育教學實踐中實際運用的知識,它是教師為完成特定的教學實踐任務,面對特定的教學對象、具體的教學情境,將個人已有的經驗、教育觀念、教學知識和學科知識等綜合運用到實踐中形成的。因此,它是一種綜合性的、有機整合的知識。它最初表現為一種過程和經驗,需要經過教師的回顧與反思、總結與提煉才能生成。

相對于理論性知識,教師實踐性知識具有五方面的突出特征。第一,情境性。實踐性知識的生成需要以具體的教學情境為支撐,缺乏各種課堂情況和事件對教師原有認知結構的刺激,實踐性知識就難以在頭腦中建構。第二,整合性。教師實踐性知識是以“整合的方式”發展起來的知識形態,學科知識、教育教學知識、情境知識等一系列知識與教師個人經驗、教育信念整合在一起,內化為教師的實踐性知識。第三,緘默性。實踐性知識大部分難以言傳,甚至是無意識的。大多數情況下,教師也意識不到自己擁有這種知識,因而經常將其歸于自身的直覺和經驗。第四,動態生成性。實踐性知識的生成離不開教師在實踐情境中的多次反思和行動,只要教師還處在真實的教學環境中,其實踐性知識就處于不斷建構的狀態。第五,個體性。教師通過自身的教學實踐和反思生成實踐性知識,因而它具有明顯的個體性特征。

二、教師實踐性知識的構成要素

(一)內容維度

艾爾貝茲通過對女教師薩拉的研究指出教師實踐性知識主要包括學科內容的知識、課程的知識、教學法的知識、自我的知識和環境的知識五大內容,這五類知識相互聯系產生了實踐而又被實踐所塑造。[8]陳向明將教師實踐性知識劃分為教育信念、自我知識、人際知識、情境知識、策略知識和批判反思知識六大內容。實踐性知識需要教師以教育信念為統領來支配其他幾類知識,所以將“信念”也稱為“知識”[9]。潘麗芳以艾爾貝茲的研究為基本框架,參考庫柯萊恩等人關于學科教學法知識的研究以及陳向明的本土化成果后,編制了教師實踐性知識調查問卷。該問卷中涉及的教師實踐性知識包含七個維度,具體為課程知識、學科內容知識、學科教學法知識、自己所處環境的知識、自我知識、學生知識和教學知識。[10]基于此,筆者認為,實踐性知識與理論性知識并非對立而是相互聯系的,教師實踐性知識是學科專業知識、教育學科知識等理論性知識與課程知識整合為學科教學知識后,進入實際教學情境與教師自我信念融合形成的一種知識形態。從其生成來看,實踐性知識主要包含七大類:學科內容知識、教育學科知識、學科教學知識、課程知識、情境知識、自我知識和批判反思知識。

(二)層級維度

教師實踐性知識的生成并非一蹴而就,其在教師日常實踐中的表現形態也難以捕捉,把握教師實踐性知識的層級維度,就是要從動態視角考察教師不同階段實踐性知識的不同形態和表征程度。張立忠、熊梅從縱向視角將教師實踐性知識的構成分為理論公共知識、信奉的實踐性知識、大腦中的實踐性知識和實踐中的實踐性知識。[11]楊彥軍和童慧認為上述劃分對幾種知識之間的區別較為模糊,難以有效解釋實踐性知識的生成過程,并在此基礎上從動態生成的視角將其發展劃分為公共知識、信奉的理論、成熟概念、實踐性知識或個人理論等幾種不同知識形態。[12]其中的“成熟概念”類似于舒爾曼所提出的“學科教學知識”。學科教學知識是教師從組織教學的角度出發,根據頭腦中已有的理論知識和經驗來理解并建構課程內容以適應學生學習的知識形態。[13]學科教學知識形成于教學準備或教學設計階段,此階段的教師在頭腦中將自身所掌握的學科內容知識、教育學科知識與課程知識、課堂情境相結合,以指導教師下一步的課堂實踐,幫助學生理解概念,解決學習中的難題。因此,基于動態生成的視角,教師實踐性知識的發展會經歷公共理論知識、信奉的知識、學科教學知識、實踐經驗知識和實踐性知識等幾種形態,最后形成個人理論或公共知識。

三、教師實踐性知識的生成機制

盡管教師實踐性知識是在教師的個體教學實踐中形成的,但支撐教師個體實踐的各種知識與經驗卻經歷了一個長期發展與積累的過程,根植于教師成長、學習和實踐的各個階段。在入職之前,從小學到大學,每個教師觀摩了無數位教師的教學表演,盡管他們并不會刻意去學習和模仿,但這種反復的學習經歷會給他們總結和思考何為教學、如何教學提供最直觀的經驗。有研究表明,教師這種“無意識”的觀摩學習,對他們以后的教學具有深刻和長遠的影響。如果在他們的教學過程中沒有遇到特殊要求和必須改革的挑戰,不少教師會一直按照他們的方式開展教學。這些教師的實踐性教學知識會在不斷的教學活動中有所豐富和增長,但如果不能實現根本性的轉變,他們的實踐性知識水平將長期停留在經驗水平,難以實現長足的提升。因此,筆者構建了教師實踐性知識的內在生成機制(如圖1所示)。

(一)內化:公共理論知識向信奉的知識轉變

學生不是空著腦袋進入教室,在進入課堂之前,他們已經具有豐富廣泛的經驗和背景知識。職前教師在進入師范院校開始理論學習之前,也已經具備一些個人經驗,這些經驗主要源于中小學時期和個人生活史的關鍵事件和重要他人,教師在學生時期的某一節課、某一個老師都可能對職前教師產生重要影響。

步入師范院校之后,職前教師帶著大量先前經驗走進課堂開始理論學習,這是“公共理論知識”內化為“信奉的知識”的第一步。根據建構主義學習理論,學習就是在原有認知結構基礎上對外界信息進行加工和編碼,從而建構自己的理解。職前教師的先前經驗作為原有認知結構儲存在大腦的長時記憶中,當教師接受外部的公共理論知識時,頭腦中相關的認知結構就會被提取出來對外界信息進行選擇和編碼,導致職前教師內部心理結構的形成或改組,教師頭腦中就形成了自身對公共理論知識的看法,并作為從事教師職業時所要信奉的知識。

師范院校的實習階段與教師職前培訓階段是“公共理論知識”內化為“信奉的知識”的第二步。職前教師以正式教師為榜樣,觀察、模仿正式教師教育教學的一舉一動,正式教師通過口頭形式向職前教師傳遞經驗。經驗和觀察所得又一次作為外部信息被編碼和選擇進入職前教師的已有認知結構。在這一過程中,新舊信息之間可能存在沖突,因此也可能導致職前教師教育觀念轉變或認知結構重組。當發現自身所學理論知識與觀察的正式教師的課堂行為不相符時,職前教師會進行思考并試圖通過實踐檢驗已有認知,然后帶著“信奉的知識”進入下一階段的轉化。

(二)轉化:信奉的知識向學科教學知識轉變

這一階段,教師完成了身份的轉變,從職前教師成為新手教師,并準備開始進行課堂教學實踐。教師頭腦中的“信奉的知識”,即學科內容知識、教育學科知識和一般科學文化知識等,往往處于離散形態,難以有效指導教師的課堂實踐。因此在開展課堂教學之前,教師需要進行教學準備與設計,將“信奉的知識”整合為特定單元的教學知識,以幫助教師組織教學,適應不同學生需要。教學設計的過程是教師將“信奉的知識”轉化為“學科教學知識”的過程。

新手教師首先在頭腦中將“信奉的知識”與課程目標、課程內容和教材融合。外部的課程知識被編碼后進入教師的頭腦中,刺激了教師原有的認知結構,教師已有認知結構中與本單元相關的信息會被激活并提取出來,而其他信息則儲存在了記憶深處。“信奉的知識”與課程知識相結合還遠遠不夠,因為課堂環境千變萬化,教師還需要將“信奉的知識”運用到可能發生的教學情境中,模擬出課堂可能發生的各種情況。因此,“學科教學知識”是教師從組織教學角度出發,基于頭腦中已有的“信奉知識”,融合課程目標、內容、教材和教學情境而建立的觀念形態知識,這類知識會指導教師下一步的教學實踐。

(三)外顯化:學科教學知識向實踐經驗知識轉變

上述階段教師頭腦中形成的“信奉的知識”和“學科教學知識”都是教師基于已有經驗和習得的公共知識所形成的理想化、抽象化的觀念形態知識。新手教師可能發現習得的教學理念與觀察其他教師教學之間存在差異,這促使教師迫切希望通過實際教學來檢驗自身知識,由此進入實踐性知識生成的第三階段:外顯化。

新手教師帶著“學科教學知識”走入課堂,試圖按照自己頭腦中預設的程序展開教學,但許多突發情況讓新手教師難以應對,這時會出現三種情形:第一種情形是實際教學情境中的突發情況作為新的外部信息刺激教師已有的認知結構,已有認知結構中與相關情境類似的區域被激活,從而帶動教師腦中的整個“學科教學知識”模塊被激活并做出反應。新手教師根據教學準備對外部刺激采取行動,行動得到的反饋又調整了已有認知結構,促進實踐經驗知識的生成。第二種情形是突發情況在教師教學準備之外,當教師在頭腦中找不到與外界信息相關的模塊時,教師會感到手足無措,從而提取長時記憶中儲存的“信奉的知識”來彌補教學設計階段的不足,完善實踐經驗知識。第三種情形是外部信息與教師已有認知結構發生沖突,教師發現自身“信奉的知識”難以在當前情境中使用,有的教師會弱化自身對“信奉的知識”的認同感,而有的教師會開始不斷進行嘗試與反思,改造或重組自身已有的認知結構,進入實踐性知識生成的第四階段。

(四)系統化:實踐經驗知識向實踐性知識轉變

實踐經驗知識即教學經驗,是教師在教學實踐中不斷與教學情境作用而產生的經驗知識。筆者將教學經驗稱為實踐經驗知識而不是實踐性知識,首先是因為經驗在教師頭腦中處于零散的分布狀態,這會導致教師在使用與提取時產生困難。其次,經驗不具有可靠性,教學經驗有時也會出錯。最后,經驗思維可能會造成教師機械應對教學環境,缺乏創造性,不利于教師自身發展。[14]因此教師需要將實踐經驗知識系統化、概念化,升華為實踐性知識,以有效指導其教學實踐,促進其專業發展。

實踐經驗知識系統化為實踐性知識的有效途徑是教學反思。美國心理學家波斯納指出,沒有反思的經驗是狹隘的經驗,至多是膚淺的知識。如果教師僅僅滿足于獲得經驗而不對經驗進行深入思考,其教學水平的發展將受限制,甚至滑坡。[15]為此,波斯納提出教師成長公式:經驗+反思=教師的成長。通過教學反思,教師回顧教學活動、過程和內容,優化教學策略,總結教學經驗背后的理論、規律,從而將零散的教學經驗升華為理論化、系統化的實踐性知識,并最終回歸教學實踐,改進教學行為。在“實踐—反思—再實踐—再反思”的不斷嘗試中,教師在頭腦中形成實踐性知識,逐步成為成熟型教師。

(五)個人化與社會化:實踐性知識向個人理論與公共知識轉變

成熟型教師已經具備實踐性知識,并能夠依靠實踐性知識來應對教學情境中的各種突發情況,而專家型教師作為教師專業發展的最終階段,具有更高層次的專業素質。專家型教師能夠在對實踐性知識凝練、加工的基礎上,建構起屬于個人的理論體系,并能夠自由靈活地把握課堂教學活動,展現出敏銳的教學機智。不僅如此,專家型教師還會通過多種形式將自身的實踐性知識傳遞給其他教師,實現實踐性知識向公共知識的轉變。

教師建構個人理論體系的過程是教師實踐性知識個人化的過程,個人化的途徑與系統化相似,都是通過教學反思實現的。區別在于個人化是更加深層次的教學反思,反思的結果是構建起了個人的理論體系,為己所用。通過各種形式傳遞自身實踐性知識的過程是實踐性知識社會化的過程,即把屬于教師自身的實踐性知識外在化,與他人共享。但由于實踐性知識的緘默性,其外在化程度有限,專家型教師通過學習共同體,將自身所總結的一套成熟理論與其他教師分享,共享的最終結果取決于其他教師的“悟性”,所以這里的“公共知識”相對于理論性知識會更加抽象和隱性。

(潘岳林 張奎明,曲阜師范大學教育學院,山東 曲阜 273165)

參考文獻:

[1][6][9] 陳向明.實踐性知識:教師專業發展的知識基礎[J].北京大學教育評論.2003(1):104-112.

[2] 鄧晶晶,張輝蓉.教師實踐性知識:內涵解讀與發展之道[J].當代教育科學.2013(19):29-31.

[3] ELBAZ F.The teachers “practical knowledge”:report of a case study [J].Curriculum inquiry.1981(11):43-71.

[4] [加]F·邁克爾·康內利,[加]D·瓊·柯蘭迪寧,何敏芳.專業知識場景中的教師個人實踐知識[J].華東師范大學學報(教育科學版).1996(2):5-16.

[5] 辛濤,申繼亮,林崇德.從教師德知識結構看師范教育的改革[J].高等師范教育研究.1999(6):12-17.

[7] 陳向明.搭建實踐與理論之橋——教師實踐性知識研究[M].北京:教育科學出版社,2011:230.

[8] 姜美玲,王賽鳳.理解教師實踐性知識[J].全球教育展望.2004(11):47-51.

[10] 潘麗芳.教師實踐性知識構成的調查研究——以上海市小學教師為例[J].開放教育研究.2014(2):80-87.

[11] 張立忠,熊梅.論教師實踐性知識的內涵與結構[J].課程·教材·教法.2010(4):89-95.

[12] 楊彥軍,童慧.面向信息化的教師實踐性知識發展機制研究[J].電化教育研究.2013(12):16-21.

[13] SHULMAN L S. Knowledge and teaching:foundations of the new reform[J].Harvard education review.1987(1):1-22.

[14] 李海霞,蔡春.從經驗到實踐智慧:教師經驗升華的必要性及實現路徑[J].當代教育科學.2018(12):44-47.

[15] 張奎明.國外建構主義教師教育改革研究[J].比較教育研究.2007(2):81-85.

實習編輯:劉 戀