從明末清初古琴曲探索苦音的特性與形成

謝俊仁

背 景

苦音是泛指廣東和陜西等地的傳統音樂常用的特色音階,一般理解為強調sol、si、do、re、fa的六聲或七聲音階,而si與fa音游移,前者偏低,后者偏高。有關苦音的特性,在過往半個世紀,曾引起不少學者的討論。(1)楊善武:《苦音研究:牽一發而動全身的理論課題》,《中國音樂學》2000年第3期,第50—71頁。張紅梅:《20世紀80年代以來“苦音”調式音階研究綜述》,《魯東大學學報》(哲學社會科學版)2007年第2期,第77—80頁。80年代以來提出的概念,包括“變體燕樂音階”(2)馮文慈:《漢族音階調式的歷史記載和當前實際》,《中央音樂學院學報》1981年第3期,第6—18頁。“變體調式體系”(3)劉均平:《陜西變體調式體系研究》,《交響》1982年第2期,第2—4頁;《陜西變體調式體系研究》(下),《交響》1983年第1期,第9—13頁。“純律燕樂音階”(4)李武華:《關于陜西民間燕樂音階的測定及其它》,《中央音樂學院學報》1983年第3期,第12—15頁。“同主音商、羽調式的頻繁交替”(5)何昌林:《秦樂與潮樂》,《交響》1984年第3期,第9—18頁。“五正聲加上龜茲音階中的沙侯加濫與侯利箑”(6)呂冰:《關于苦音形成的歷史探索》,《音樂研究》1985年第2期,第115—118頁。“清商八聲音階的省略而構成”(7)黃翔鵬:《中國傳統音調的數理邏輯關系問題》,《中國音樂學》1986年第3期,第9—27頁、第8頁;楊善武:《黃翔鵬先生的苦音觀》,《音樂研究》1999年第4期,第1—9頁。“復合律制體系中的燕樂音階”(8)董維松:《從律學的角度再談“苦音”的音階及其調式》,《音樂研究》1987年第1期,第75—83頁。“以商調為主的商、羽交替綜合”(9)楊善武:《從陜北民歌同源變體關系看苦音宮調的構成》,《交響》2012年第3期,第17—24頁。“連續兩次工變凡向下方五度調轉調”(10)徐榮坤:《再談“苦音”的由來、構成與特性音:用潮樂“二四譜”樂調體系精準地解讀“苦音”的構成等一系列問題》,《天津音樂學院學報》2019年第2期,第39—46頁。以及其他相關的概念等等,但是,至今仍未有共識。學者討論的依據,主要是近代苦音例子的記譜和測音。現存眾多的古琴減字譜,為學者提供了珍貴的歷史材料以及新的研究角度。筆者曾發表數篇文章(11)謝俊仁:《清朝琴曲的律制:五度律、純律、還是民間音律?》《由〈洞庭秋思〉看民間樂制在琴曲的運用》《從〈松弦館琴譜〉之〈漢宮秋〉看“苦音”在中國古代音樂的運用》《大還閣琴譜與古琴律制的轉變》,皆載于《審律尋幽:謝俊仁古琴論文與曲譜集》,重慶出版社2016年。《大還閣琴譜與古琴律制的轉變》原載《中國音樂學》2013年第2期,第34—39頁。,指出明末清初的古琴譜收錄了不少使用苦音的樂曲。本文嘗試從古琴苦音樂曲的特性來探討幾個有關苦音的基本問題。

一、使用苦音的古琴曲

明確使用苦音的琴曲,最早出現于明末“虞山派”嚴澄的《松弦館琴譜》(1614),占整琴譜二十九首之中的六首。其他收錄苦音琴曲的琴譜,包括明代遺民尹爾韜的《徽言秘旨》(1647)、“虞山派”徐上瀛的《大還閣琴譜》(1673)、尹爾韜學生編的《徽言秘旨訂》(1692)及“廣陵派”徐常遇的《澄鑒堂琴譜》(1718)等。樂曲包括屬徵調的《山居吟》《渭濱吟》《洞庭秋思》《塞上鴻》與《宋玉悲秋》,屬羽調的《雉朝飛》《春曉吟》與《漢宮秋》,屬角調的《溪山秋月》,以及《大還閣琴譜》屬凄涼調的《離騷》等。均不是現代琴人常彈奏的版本。

從《大還閣琴譜》開始的減字譜,由于全面使用徽分法來記錄按音位置,讓學者不單可以區分到半音的運用,更可以區分到微分音并計算其音分。這些苦音琴曲所使用的微分音在不同弦上的音高,很多時是一致的,亦只局限于兩個相隔五度的音級,其詮釋可靠。這兩音級的音高在不同琴譜或不同琴曲稍有不同,在同一首曲的不同句子也可以稍有差別,令音高游移,符合現代學者對苦音的理解。

總括來看,苦音琴曲所使用的音階有兩個:設一弦為C音,其一是G、(A)、bB/↓B/B、C、D、F/↑F/#F,主要使用于徵調琴曲;其二是D、(E)、F/↑F/#F、G、A、C/↑C/#C,主要使用于羽調琴曲。可以看到,兩音階各音之間的音程是相若的,如果把后者移高四度,便成為前者。很多時, F與#F之間的微分音出現于六弦九徽八、五弦八徽三以及四弦七徽半,相比C音,分別高537、533以及537音分。bB與B之間的微分音出現于三弦九徽八、七弦八徽三以及六弦七徽半,相比C音,分別高1035、1032以及1035音分。C與#C之間的微分音出現于四弦九徽八、七弦七徽四以及六弦六徽八,相比C音,分別高39、71以及71音分。可以看到,微分音在不同弦上的音高,很多時是一致的。

年代較早的《松弦館琴譜》以及《徽言秘旨》與《徽言秘旨訂》雖未有使用徽分,但使用了例如“六弦十上”來記錄比十徽F音稍高的音位。這未能計算到其音分,不過,亦可顯示其音比F音稍高,但未高至以六弦“九十”來記錄的、位于十徽與九徽中間的#F音。

本文的曲例,主要來自最早使用徽分的《大還閣琴譜》,由筆者打譜。本文所用的唱名,開始時跟隨大部分學者的習慣,使用sol、(la)、bsi/↑bsi/si、do、re、fa/↑fa/#fa。有關徵、羽的調名問題,將稍后探討。現首先討論si與fa的游移性及偏差程度。

二、si與fa音的游移性及偏差程度

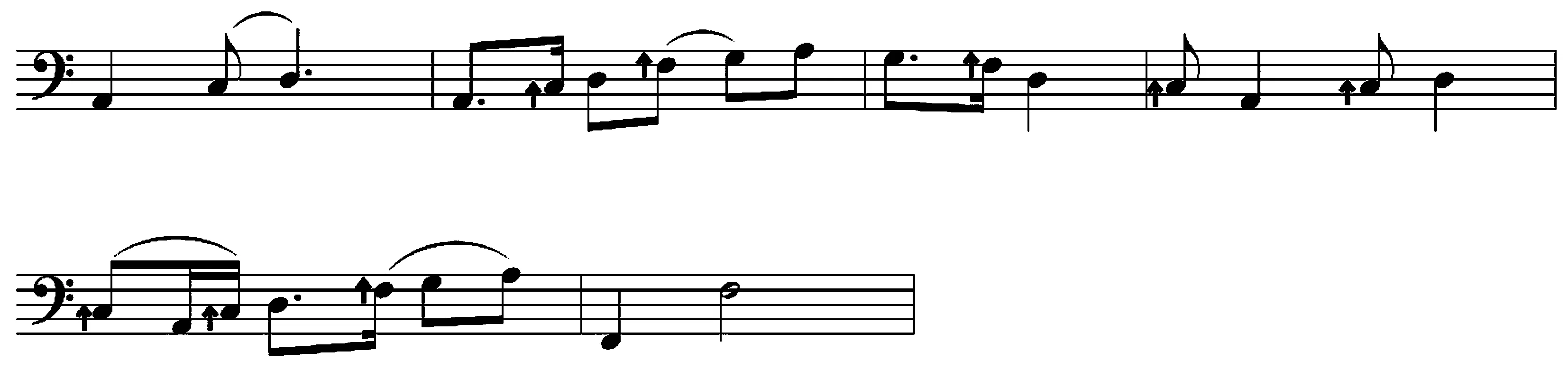

部分學者把苦音的si與fa音分析為bsi和原位fa或稍高的bsi和fa,李世斌的測音報告(12)李世斌:《苦音si探微》,《中國音樂學》1993年第2期,第59—71頁。,證明了si與fa音實際存在上述的游移性。此外,李巖峰指出(13)李巖峰:《對苦音“三度間音”的形態學描寫:基于秦腔與山西四大梆子的比較》,《音樂研究》2018年第5期,第93—101頁。,蒲州梆子與北路梆子有使用#fa音,北路梆子亦有使用原位si。這即是說,si與fa音的偏差程度可以擴至原位si和#fa的。筆者的研究顯示,一些苦音琴曲,亦明確使用原位si及#fa。以下《大還閣》徵調《洞庭秋思》第二段的前半段,顯示了↑bsi、↑fa、原位si及#fa的運用。(例1)

例1.

以上樂段,使用了G、(A)、↓B/B、C、D、F/↑F/#F。在此《洞庭秋思》版本,其B音與#F音不可能全部歸咎為琴譜手誤。 B音分別出現在四弦十一徽、三弦九徽半、二弦八徽及七弦八徽,#F音分別出現在六弦九徽六、五弦八徽及七弦六徽,不可能全是手誤。稍后的《澄鑒堂琴譜》版本的相同樂段(14)筆者打譜的《澄鑒堂琴譜》《洞庭秋思》,載《審律尋幽:謝俊仁古琴論文與曲譜集》,重慶出版社2016年。,則使用了G、(A)、↓B/B、C、D、F/↑F。《大還閣》版本的#F音與一部分的B音,在《澄鑒堂》版本改為↑F 與↓B。

部分學者可能認為sol、si、do、re、#fa不屬苦音,而是另一個音階,類似琉球音階do、mi、fa、sol、si。不過,筆者認為,把sol、si、do、re、#fa與sol、bsi/↑bsi、do、re、fa/↑fa納入同一體系,較為合理。苦音si與fa音的游移性是公認的,黃翔鵬便曾指出:“同樣一個si,在河北省就低得不多,越向西走,低得越多。”(15)同注。在同一首琴曲的不同年代、不同琴派的版本,#F與B音會變為↑F 與↓B音,但旋律框架相若。在同一版本,↓B與B會混合使用,#F與↑F亦然。如果把sol、si、do、re、#fa看成不屬苦音的另一個音階,便出現極頻密的音階轉換。故此,把原位si與#fa納入苦音游移的si與fa音的偏差度之內,是適當的。由于苦音的si與fa音的偏差程度大,游移方式亦沒有明顯規律,可以整體稱為苦音“體系”。

三、如何解釋原位si與#fa音的使用

如此,學者把苦音的si與fa音分析為bsi和原位fa或稍高的bsi和fa是不夠的。學者提出的概念,需要解釋到使用原位si與#fa音的現象。 為此,楊善武在2012年的文章,基于他所舉的例子分析,認為原位si是“苦音融合花音因素”;李巖峰則認為,原位si與#fa音的使用是對“雅樂音階的堅守”。不過,從以上使用原位si與#fa的例子看到,旋律沒有使用mi音,la音只出現兩次,整體不屬花音的旋法,亦不成構成雅樂音階。(16)本文引述學者的論點來討論傳統七聲音階時,源用學者文章所用的名稱。

一些學者的討論,集中在七聲的苦音例子,音階有mi和la音。不過,我們還需要面對沒有mi和la音的五聲苦音旋律和沒有mi音的六聲例子。古琴苦音樂曲,便大部分是五聲或六聲的。學者的理論如果是從七聲音階出發,需要說明為何從七聲省略到五聲時,是省去原屬正聲的mi與la音。黃翔鵬提出苦音由“清商八聲音階的省略而構成”的概念,是基于純律清商音階,再以閏為宮作五聲性的旋律。這解釋到為何省略原屬正聲的mi與la音,但是,其五聲骨干音并沒有原位si和#fa音,這概念亦曾受到楊善武的質疑。(17)同注。

面對這困惑,筆者嘗試從另一個角度來解釋這現象。

四、樂音轉換產生苦音

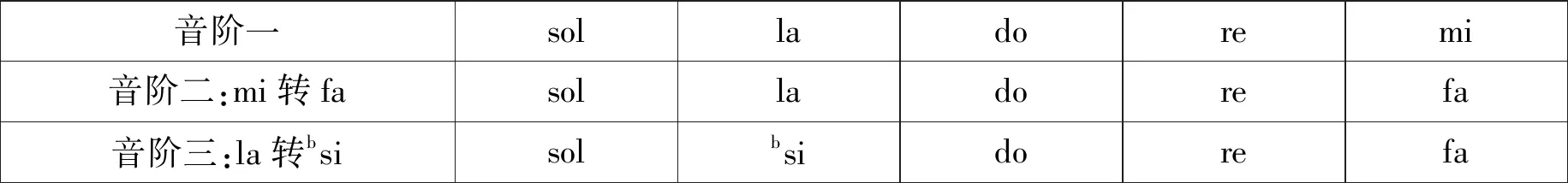

不少學者都用“半音相借”的概念來解釋傳統樂曲的調性轉換。在表1,以sol音為調頭,這就是從徵調式的“音階一”,轉到同調頭的商調式“音階二”和羽調式“音階三”。

表1

1.傳統“半音相借”程序的延續

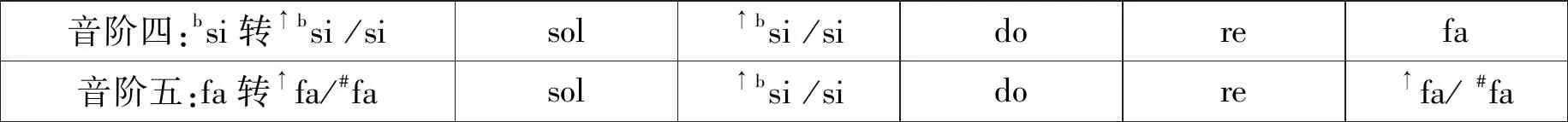

筆者猜想,如果古代音樂家把這程序延續,bsi轉si,fa轉#fa,便產生“音階四”和“音階五”(表2),而“音階五”便是含原位si和#fa的苦音五聲音階。

表2

“音階四”與“音階五”皆從五正聲的五聲音階衍生出來,但是,各音之間的音程跟一般的五聲音階不同,包含大三度和小二度,屬“含半音五聲音階”,不能靠傳統五聲或七聲音階理論輕易解釋得到。筆者猜測,古代音樂家并不拘泥于理論,為了追求特殊的音樂效果,運用樂音轉換來產生這特色音階。

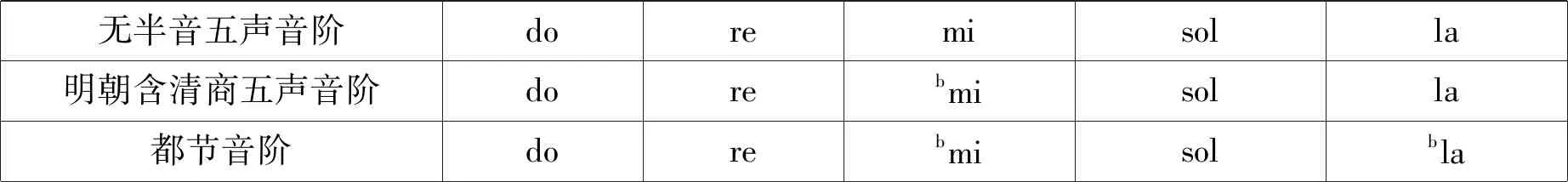

這種經過“半音相借”而產生的“含半音五聲音階”,在中國傳統音樂之中,并不是孤例。筆者于2019年,發表了有關含清商音的含半音五聲音階(宮、商、清商、徵、羽)的文章(18)謝俊仁:《明朝琴曲的清商音與含半音五聲音階》,《天津音樂學院學報》2019年第4期,第39—45頁。,提出這特色音階可能產生自樂音轉換,并指出類似的音階曾使用于明朝琴曲以及朱載堉《樂律全書》與明初《明集禮》所載的宮廷音樂(19)謝俊仁:《明朝宮廷“含變音”五聲音階的結構分析與傳播變化》,《音樂傳播》2017年第4期,第32—38頁。,有其特別的歷史意義。文章并指出,經過再多一次的樂音轉換,便產生含清商及清徵的五聲音階,類似日本的都節音階,亦曾使用于《神奇秘譜》(1425)《樵歌》第二段。其產生程序如表3:

表3

這類似本文所提出的苦音產生程序。兩者不相同之處是,產生苦音的程序是“升高半音”,而產生含清商五聲音階和都節音階的程序是“降低半音”。

徐榮坤亦曾指出(20)徐榮坤:《關于日本都節、琉球調式成因及形成時期等問題的探討》,《音樂研究》1998年第2期,第35—43頁。,以宮為主音的五聲音階,把其mi與la降低半音便變成都節音階;以羽為主音的五聲音階,把其do與sol升高半音便變成琉球音階。徐榮坤解釋,這是西洋音樂傳入日本與琉球之后創造出來的:前者是同主音七聲小調式音階省去其小調唱名的re與sol,后者是同主音七聲大調式音階省去其大調唱名的re與la。徐榮坤的觀點,套用了大小調轉換的理論,不過,為何省去轉換之后的re與sol或re與la,卻較難理解得到。筆者的建議,則是直接使用樂音轉換“升高半音”或“降低半音”,而不拘泥傳統五聲或七聲音階理論,這可能更清晰和合理。

2.民間音樂家的思維

歷史上,各種音樂理論都是來自學者。不過,民間音樂家的創造力,不應該受理論縛束。宋朝陳旸《樂書》曾說:“有正聲焉,有間聲焉……其聲間雜繁促,不協律呂,謂之間聲,此鄭衛之音,俗樂之發也。雅頌之音理而民正,鄭衛之曲動而心淫。”(21)陳旸:《樂書》卷九十六《和聲》,載《四庫全書》,上海古籍出版社1987年,第211冊。陳旸這段文字之目的,是貶低民間音樂,謂之鄭衛之音。不過,從另一個角度來看,這正顯示了民間音樂不受理論縛束,其聲音可以“不協律呂”,卻可以動人心。民間音樂不受理論縛束,其傳承靠口傳心授,可以自由蛻變,結果產生了不跟隨理論的音樂體系。筆者覺得,現代學者研究傳統音樂時,亦可以跳出傳統理論的框架,而參考民間音樂家的思維以及傳承方式。

至于苦音↑bsi與↑fa的產生,可能有以下兩個原因。首先,焦金海討論苦音箏曲時(22)焦金海:《箏樂苦音研究》,《音樂研究》1998年第2期,第19—29頁。,指出si與fa兩音常與吟揉結合,使音高不穩定。此外,由于“音階四”和“音階五”均不是一般的五聲音階,其變化音沒有理論的標準,可能因應不同樂種和不同音樂家的習慣而稍有差異。故此,“音階四”與“音階五”的si和fa音變得游移(表4):

表4

經過世代傳承,兩音階逐漸混合起來,有時候更與屬羽調式的“音階三”綜合使用,便形成了sol、bsi/↑bsi/si、do、re、fa/↑fa/#fa的苦音體系。

樂音轉換產生苦音的猜想,符合琴曲在傳承時蛻變為苦音的情況,這在稍后詳述。以下先討論苦音唱名的問題。

五、苦音唱名的問題

學者多以sol、(la)、bsi/↑bsi/si、do、re、fa/↑fa/#fa為苦音的唱名,有數個重要原因:

·民間音樂家的習慣;

·si和fa音在不少傳統樂種都是游移的;

·宮音的音高應該是穩定的,故此,把游移的si或fa音的唱名轉為do未必適合;

·配合古箏“重三重六”的演奏方式;

·花音與苦音的轉換不適宜理解為轉調;

·一些苦音旋律屬綜合調式或有頻密的調式交替,適宜用固定調記譜。

不過,在個別情況,我們還要考慮以下各因素。

1.歷史因素

首先要考慮的,是個別傳統的唱名習慣。古琴苦音樂曲主要歸入徵調及羽調。琴曲的宮、商、角、徵、羽五調,皆是用正調調弦,七條弦的音高是C、D、F、G、A、C、D。在明朝至清中葉,只有宮調和羽調的理解跟現代對調式的理解相若,一般羽調琴曲可以理解為以D音為調頭的羽調式。角調和徵調則不屬現代對調式的理解,而指其結束音的音高分別等同三弦散聲F與四弦散聲G。(23)在唐朝,古琴七條弦名為宮、商、角、徵、羽、文、武。故此,三弦是角弦,四弦是徵弦。徵調琴曲的調式,在琴曲的傳承過程中不斷蛻變,在不同琴譜不同琴曲并不相同。(24)較詳細的討論,參見謝俊仁:《明朝琴曲的清商音與含半音五聲音階》,《天津音樂學院學報》2019年第4期,第39—45頁。《神奇秘譜》(1425)的徵調曲使用很多變音,調性不穩定;《梧岡琴譜》(1546)的徵調曲,主要是以G為調頭的宮調式;在《西麓堂琴統》(1525)和《風宣玄品》(1539),則有個別徵調曲是以G為調頭的羽調式。故此,徵調苦音琴曲的調名,并不顯示其音階是以G音為sol。

不過,羽調苦音琴曲的調名,則顯示其音階是以D音為la。故此,從歷史角度來看,羽調苦音琴曲較適合用la、(si)、do/↑do/#do、re、mi、sol/↑sol/#sol為唱名。然而,這與一般羽調不同,其do音和sol音很多時是偏高少許或高半音的。例2為《大還閣》羽調《漢宮秋》第四段后半部分,使用了D、#F、G、A、C/↑C,按羽調的唱名,便是la、#do、re、mi、sol/↑sol。

例2.

環觀其他樂種,還有其他傳統苦音樂曲曾使用羽調唱名的。華秋蘋《琵琶譜》(1818)中卷收錄的《思春》屬“正調”,調弦為“合上尺合”,骨干音記譜為“合、一、上、尺、凡”,據筆者分析(25)謝俊仁:《從琵琶曲〈思春〉到粵樂〈悲秋〉的樂調考證與傳播變化》,《音樂傳播》2016年第2期,第11—15頁。,其“一、上”是小二度,“凡、六”是大二度,屬徵調苦音。《琵琶譜》下卷的《月兒高》屬“六調”,調弦為“四尺工四”,骨干音記譜為“四、上、尺、工、六”,看似是一般的羽調,不過,其“六調”的音位圖顯示,其相位的“上”音是高半音的,故此,雖然使用不同調名記譜,其骨干音與《思春》的骨干音完全相同。這即是說,兩曲使用相同的骨干音,但唱名不同,前者是la、#do、re、mi、sol,后者是sol、si、do、re、fa。筆者認為,同一本《琵琶譜》使用了不同唱名來記錄兩首骨干音完全相同的樂曲,可能顯示兩曲傳承自使用不同唱名的不同來源。故此,歷史因素影響了華秋蘋對兩曲唱名的選擇。

此外,二十世紀初粵樂著作內,有“士工線即苦喉線”的論述。(26)謝俊仁、黃振豐:《粵派揚琴的調音對七平均律的啟示》,《星海音樂學院學報》2018年第4期,第128—136頁。由“正線”轉到“士工線”,是把前者的sol音變為后者的la音,向下方大二度轉調。“士工線即苦喉線”便是以la、do、re、mi、sol為苦喉的唱名。不過,使用這傳統唱名時,需要理解其do音是偏高的,有學者稱之為“特殊的羽調式”。(27)粵劇唱腔音樂概論編寫組:《粵劇唱腔音樂概論》,人民音樂出版社1984年,第44頁。

以上闡述的苦音例子使用la、do、re、mi、sol為唱名時,其do音偏高或游移,并不符合早前提出“宮音屬穩定”的觀點。不過,楊善武曾說:“宮音在調式中的功能是相對的……它在宮調式以外的調式中可能就是不穩定的音級……即使是在宮調式中,作為主音的宮音在一定的進行中也可能是不穩定的。”(28)楊善武:《調式辨別上的一個誤區:律制決定論——從苦音宮調再談調式辨別問題之二》,《交響》2003年第3期,第20—26頁。湖南花鼓戲的羽調音階,學者稱為“湘羽”(29)李玫:《“中立音”音律現象的研究》,上海音樂學院出版社2005年,第84頁。吳成祥:《“湘羽”調式特性旋律音調的結構分析及溯源》,福建師范大學2017年博士論文,第69—70頁。,其do、re和sol音,常是偏高和不穩定的,但一般學者都接受這不穩定do音的唱名。故此,“宮音屬穩定”這觀點并不是絕對的,需要考慮歷史因素與以下的其他因素。

2.結束音的影響

上述的羽調《漢宮秋》樂段例子,如果不考慮歷史因素,而改用sol、si、do、re、fa/↑fa為唱名,以sol為結束音,亦可以暢順。不過,《大還閣琴譜》角調《溪山秋月》的情況便不同。一般的角調是指樂曲結束音的音高等同三弦散聲F,屬宮調式而多使用mi音。不過,《大還閣琴譜》《溪山秋月》則使用D、F/↑F、G、A、C/↑C,偶爾出現#C,全曲的結束音為F。如果選擇以D音為sol,結束音便是bsi,這并非傳統中國音樂的習慣。故此,如果選擇以la、do/↑do、re、mi、sol/↑sol為唱名,do為結束音,便感覺較為暢順。樂曲的↑do音主要使用于樂句進行之中。當樂句以do為結束音時,則主要使用原位do,這符合上述楊善武的觀點。以下例3是《大還閣》《溪山秋月》第一段的結尾。

例3.

角調的琴曲不多,明確使用D、F/↑F、G、A、C/↑C,以F為結束音的角調曲,只有《溪山秋月》一首,但這不是孤例。歸入凄涼調的《大還閣琴譜》《離騷》,也有類似的情況。《離騷》使用“緊二、五弦”,七條弦的音高是C、bE、F、G、bB、C、D,全曲結束音是C。現代常彈奏的《神奇秘譜》版本屬C商調式,《大還閣》版本的前十五段,則使用G、bB/↓B/B、C、D、F/↑F/#F,屬苦音。(30)樂曲最后數段出現轉調,使用C、E、F、G、B為骨干音,C為結束音,也屬苦音。各樂段的結束音,除了C之外,還有D、G和bB。假若以G音為sol的話,以bB結束的段落便是以bsi結束,并非一般習慣。如果改以G為la,各段落的結束音C、D、G、bB是re、mi、la、do,便感覺較暢順。上述《溪山秋月》及《離騷》的情況,顯示了結束音對唱名選擇的重要性。

3.苦音的旋法

《大還閣琴譜》《離騷》一些段落的旋法,亦影響其唱名的選擇。以下例4是第八段:

例4.

可以看到,不計“滾拂”而出現的短音,全樂段使用G、bB/↓B、D、F/↑F/#F,而C音只出現一次。如此,骨干音的唱名,較為適合使用la、do/↑do、mi、sol/↑sol/#sol;若改為使用sol、bsi/↑bsi、re、fa/↑fa/#fa,沒有do音,便不是一般的習慣。

六、苦音體系的調式名稱

從以上分析看到,并非所有苦音樂曲都適合使用sol、(la)、bsi/↑bsi/si、do、re、fa/↑fa/#fa為唱名的。在個別情況,因應其歷史因素、結束音或旋法,可能更適合使用la、(si)、do/↑do/#do、re、mi、sol/↑sol/#sol為唱名。由于不同情況下可以使用不同的唱名,故此,把不同結束音的苦音樂曲簡單稱為徵調式、宮調式或商調式,可能引致混淆。例如,稱潮州箏曲《寒鴉戲水》及客家箏曲《出水蓮》屬宮調式時,是以sol、(la)、↑bsi、do、re、(mi)、↑fa為唱名。稱《大還閣》《溪山秋月》屬宮調式時,則是以la、do/↑do、re、mi、sol/↑sol為唱名,兩者并不相同。

故此,描述苦音調式,需要使用較詳細的方法。筆者認為,一個清晰的方法,是說明兩個游移音級用什么唱名。例如說,“以si與fa為游移音級的徵調式苦音”,或“以do與sol為游移音級的羽調式苦音”。如此,《寒鴉戲水》屬“以si與fa為游移音級的宮調式苦音”,《溪山秋月》屬“以do與sol為游移音級的宮調式苦音”,這樣便不會混淆。

七、傳承時的蛻變

1.苦音琴曲傳承至清末的蛻變

基于各種環境因素,琴曲在傳承過程中不斷蛻變。明初使用很多變音的琴曲,例如《神奇秘譜》的《白雪》,傳承至清末時,大都蛻變為純五聲。(31)謝俊仁:《從半音階到五聲音階:明清琴曲音律實踐與意識形態的匯合》,載《審律尋幽:謝俊仁古琴論文與曲譜集》,重慶出版社2016年。明末清初所使用的微分音,漸遭一些琴人批評。《春草堂琴譜》(1744)說:“每見世之鼓琴者,任意往來,過度妄取,怪誕百出,弊竇叢生,豈知古圣以律正音。音不合律,而欲造于精微,豈不謬哉。”至清末民初,大部分琴譜再沒有使用微分音,苦音琴曲大都變為以五正聲為骨干音的一般調式。(32)謝俊仁:《由〈洞庭秋思〉看民間樂制在琴曲的運用》,載《審律尋幽:謝俊仁古琴論文與曲譜集》,重慶出版社2016年。《塞上鴻》與《山居吟》成為一般的G羽調式,《雉朝飛》《漢宮秋》與《春曉吟》成為一般的D羽調式,《溪山秋月》成為一般的F宮調式(33)《漢宮秋》在部分琴譜名為《漢宮秋月》;《溪山秋月》在部分琴譜名為《箕山秋月》。有關《溪山秋月》的蛻變,可參考袁兆勇《琴曲〈溪山秋月〉初探:調式、律制和泛音使用的特色》,發表于“香港琴學青年論壇”(香港,2015年)。,《離騷》成為一般的C商調式(最后數段轉為C羽調式)。《洞庭秋思》的情況較為特別,其《悟雪山房琴譜》(1836)版本,把正調調弦改為“慢一、三、六弦”的B、D、E、G、A、B、D,成為一般的G宮調式。傳統音樂在傳承過程中蛻變,不是古琴獨有的。很多其他樂種,也有類似情況,產生了不同年代的不同版本。上文討論過的華秋蘋《琵琶譜》(34)謝俊仁:《從琵琶曲〈思春〉到粵樂〈悲秋〉的樂調考證與傳播變化》,《音樂傳播》2016年第2期,第11—15頁。,其苦音樂曲傳承至二十世紀,大都成為一般的羽調。

2.升高do音與sol音形成苦音琴曲

至于苦音琴曲在明朝較早版本的情況,可以為苦音的形成帶來啟示。先看徵調苦音琴曲:《山居吟》現存最早的《神奇秘譜》版本(35)筆者打譜的《神奇秘譜》《山居吟》,載《審律尋幽:謝俊仁古琴論文與曲譜集》,重慶出版社2016年。,類似《神奇秘譜》其他徵調曲般,調性不斷變化。稍后的《西麓堂琴統》(1525)版本,調性仍有變化,不過,其第一段的開始樂段(例5),則清晰使用G、(A)、bB、C、D、F,屬G羽調式。

例5.

此樂段與以下例6的《大還閣》版本比較,可以看到原屬G羽調式的旋律,升高了屬do音的bB與屬sol音的F,成為使用G、(A)、B、C、D、↑F/#F的苦音。(36)樂段還有一個使用六弦六徽九的↑C音。

例6.

徵調苦音琴曲《渭濱吟》及《洞庭秋思》的現存最早版本均是《西麓堂琴統》本,情況類似《山居吟》,全曲調性多變。不過,《渭濱吟》的第一段以及《洞庭秋思》的第二段開始樂段,亦清晰使用骨干音G、A、bB、C、D、F;兩曲傳承至明末清初,則升高了屬do音的bB與屬sol音的F,蛻變為苦音。至于羽調苦音琴曲,《雉朝飛》《春曉吟》和《漢宮秋》三曲的現存最早版本分別為《神奇秘譜》本、《西麓堂琴統》本與《玉梧琴譜》本(1589)(37)較早的《西麓堂琴統》的《漢宮秋》屬同名異曲。,前兩者的骨干音為D、(E)、F、G、A、C,后者為D、(E)、F、G、A、(B)、C,均屬一般的D羽調式;三曲傳承至明末清初,亦是升高了屬do音的F與屬sol音的C,蛻變為苦音。可以看到,明末清初徵調和羽調琴曲的苦音旋律,多是由一般羽調框架經過升高do音與sol音蛻變而來的。

至于角調《溪山秋月》和凄涼調《離騷》,前者的現存最早版本為《真傳正宗琴譜》本(1589)(38)此版本名為《箕山秋月》。,使用D、F、G、A、C,以F為do,蛻變為《大還閣》版本后,使用D、F/↑F、G、A、C/↑C。后者的現存最早版本為《神奇秘譜》本,骨干音使用G、(A)、bB 、C、D、(bE)、F,以bB 為do,蛻變為《大還閣》版本后,前十五段使用G、bB/↓B/B、C、D、F/↑F/#F。兩曲的《大還閣》苦音版本,亦是經過升高do音與sol音蛻變而來的。

筆者在上文提出樂音轉換產生苦音的猜想時,羽調式的“音階三”使用了sol、bsi、do、re、fa為唱名,轉換到“音階四”和“音階五”時,升高bsi與fa音。如果把“音階三”的唱名改為la、do、re、mi、sol,轉換到“音階四”和“音階五”時,便是升高do音與sol音(表5),正符合了琴曲蛻變為苦音的情況。

表5

3.苦音與一般調式的循環變化

明末清初苦音琴曲的形成,可能受到當時民間苦音樂曲的影響。民間音樂影響琴曲由來已久,早在北宋年代,蘇軾便說過:“世以琴為雅聲,過矣。琴正古之鄭衛耳。”(39)蘇軾:《雜書琴事》,載《蘇軾文集》,中華書局1986年,卷71,第2244頁。不過,我們還要考慮以下兩點:

首先,《松弦館琴譜》與《大還閣琴譜》皆為虞山派的琴譜。由于虞山派崇尚古與雅,我們需要解釋,為何來自民間音樂的苦音,會被運用于以漢朝宮廷與周文王故事為題材的《漢宮秋》與《渭濱吟》。筆者認為,這很可能顯示苦音有悠久歷史,代表了古樂,所以適合使用于歷史宮廷題材。

其二,《雉朝飛》和《漢宮秋》兩曲的早期版本,雖然骨干旋律屬一般羽調式,但兩者都偶爾使用了少量的#F,于《雉朝飛》九次在七弦六徽、兩次在六弦“九十間”,于《漢宮秋》六次在七弦六徽,并在二弦十一徽、七弦十一徽、五弦八徽和四弦“七下”各一次。《真傳正宗琴譜》的《箕山秋月》亦有一個六弦“九十間”的#F音。如果只看這三個早期版本,這些#F音顯得格格不入,琴家吳文光及陳長林為《神奇秘譜》《雉朝飛》打譜時,除保留了六弦“九十間”的#F之外,便把所有七弦六徽都改動了。(40)陳長林:《陳長林古琴譜集》,文化藝術出版社2013年。吳文光:《神奇秘譜樂詮》,上海音樂出版社2008年。誠然,七弦六徽可以是七弦“六下”的手誤。不過,由于升高的F音在《大還閣》版本屬骨干音,此音出現于早期版本應該不是偶然或手誤的。筆者猜測,琴曲使用苦音,可能在明朝以前已經出現了。到了明朝,基于環境因素,偏差的樂音逐漸變為正聲,苦音便成為了一般的羽調式或其他調式。再到明末時,基于不同的環境因素,樂曲又恢復了苦音風格。這便解釋得到,《雉朝飛》《漢宮秋》與《溪山秋月》的早期版本,會出現這些看來格格不入的#F音,因為這些#F音,可能是更早的苦音版本在傳承時遺留下來的。

筆者再進一步猜測,明初琴譜看似一般調式的旋律,個別琴人彈奏時可能仍保存了少許苦音特色。明朝琴曲使用簡略記譜,實際按音位置可能與琴譜記錄稍有偏差。(41)謝俊仁:《明朝琴譜所記徽位是否為“簡略”記譜?》,《中國音樂學》2002年第3期,第56—59頁。《西麓堂琴統》便曾于“調弦法” 說:“此弦按十一徽調之不應,蓋在第三弦十一徽微上而應也,譜中欲寫十一徽微上,字恐太繁,故于此重辨,使學者知之。”故此,即使琴譜沒有顯示偏高的音,個別琴人可能仍按照苦音的風格,把個別按音稍為偏高,配合了琴譜內偶爾出現的變音,讓苦音風格得以保留,直至明末,再將其發揚。然而,到清末,苦音的風格又再喪失,偏差的樂音又變回正聲。結果,苦音與一般調式,在歷史洪流中循環變化。

八、有關琉球音階的猜想

在總結之前,筆者回到琉球音階的問題。琉球音階一般理解為do、mi、fa、sol、si。有關琉球音階的來源,不同學者有不同的看法。徐榮坤認為是受到西方音樂的影響,李來璋則認為是對中國樂譜的錯誤理解(42)李來璋:《由“路次樂”的原型考證再談日本“琉球調式音階”的成因》,《中國音樂》2000年第2期,第30—31頁、第56頁。,把“移宮犯調”的古譜翻譯錯了。王耀華分析了中國曲調變成琉球旋律的模式(43)王耀華:《琉球音樂對中國音樂受容的兩種樣式及其規律》,《音樂研究》2004年第4期,第54—59頁。,認為中國《茉莉花》變化為琉球《打花鼓之歌》時,音階由sol、la、do、re、mi變為do、mi、fa、sol、si;王耀華亦指出,中國三弦正調調弦的“合、四、工”為sol、la、mi,而琉球三線一揚調子的“合、四、工”為si、do、sol。驟眼看,兩者的關系并不很明顯。不過,如果把琉球音階的唱名改為la、#do、re、mi、#sol,把一揚調子的“合、四、工”改為#sol、la、mi的話,與中國音階以及中國三弦調弦的關系便一目了然,這亦即是筆者所述,把sol與do升高半音的樂音轉換。如此,琉球音階很可能不是來自中國“移宮犯調”古譜的錯誤翻譯,而是參照了中國苦音的形成而發展出來的。

總 結

明末清初的幾本重要琴譜收錄了不少苦音琴曲,為苦音的特性提供了幾點重要啟示。首先,苦音的si與fa可以偏差至原位si和#fa,學者提出的苦音概念,需要解釋到這現象。其二,并非所有苦音樂曲都適合使用sol、(la)、bsi/↑bsi/si、do、re、fa/↑fa/#fa為唱名的。在個別情況,因應其歷史因素、結束音或旋法,可能更適合使用la、(si)、do/↑do/#do、re、mi、sol/↑sol/#sol為唱名。其三,苦音琴曲多是由一般調式框架經過升高do音與sol音蛻變而來的,這蛻變可能來自民間音樂家的思維,是傳統“半音相借”程序的延續,而不受理論縛束。在歷史洪流中,苦音與一般調式循環變化,亦可能影響了琉球音階的形成。現代學者研究傳統音樂時,可以跳出傳統理論的框架,而參考民間音樂家的思維以及傳承方式。