數字經濟時代新職業發展與新型勞動關系的構建

戚聿東 丁述磊 劉翠花

摘? ?要:數字經濟時代大量新職業快速涌現。新職業是社會分工深化的產物,是完善收入分配的調節機制,是暢通國民經濟循環和滿足人民日益增長的美好生活需要的重要途徑。就業政策扶持、數字技術賦能、就業觀念轉變是其發展的現實基礎。新職業改變了企業用工模式,促使靈活就業盛行發展,其勞動關系也發生新變化,表現為勞動本身從屬方式不斷弱化,勞動資料提供方式多方并存,勞動過程監督方式技術強化,勞動產品歸屬方式權屬不明,勞動報酬支付方式靈活多樣,勞動權益保障方式仍需加強。促進新職業健康發展,應加快完善新職業新型和諧勞動關系。具體而言,政府應完善相關政策,設立發展專項資金,加大培訓力度,加快認證體系建設;工會和行業協會應吸納新職業從業者加入工會組織,制定相關行業技術和工時標準、工資指導、監督獎懲方式等行業規范;企業應強化自身責任,兜牢新職業從業者勞動報酬、勞動時間、勞動安全、社會保障等權益底線;勞動者應增強法律意識,積極學習新技能,不斷增強核心競爭力。

關鍵詞:數字經濟;數字技術;新職業;勞動關系

中圖分類號:F49? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1003-7543(2021)09-0065-17

現階段,以人工智能、區塊鏈、云計算、大數據為代表的底層數字技術推動數字經濟在全球蓬勃發展,對人類生產、生活和生態產生了全面深刻影響。根據中國信息通信研究院研究報告《全球數字經濟新圖景(2020年)》相關數據,2019年世界47個主要經濟體的數字經濟增加值為31.8萬億美元,占國內生產總值(GDP)的比重為41.5%,其中,發達國家數字經濟GDP占比達51.3%。我國2011—2020年數字經濟年均增長率達17.06%,2020年數字經濟增加值為39.2萬億元,GDP占比達38.5%。預計2025年,我國數字經濟增加值將達到60萬億元,GDP占比至少可達到50%。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》專辟一篇“加快數字化發展,建設數字中國”,提出“打造數字經濟新優勢”“加快數字社會建設步伐”“提高數字政府建設水平”“營造良好數字生態”等重點任務,一個全新的數字經濟時代正向我們大踏步走來。

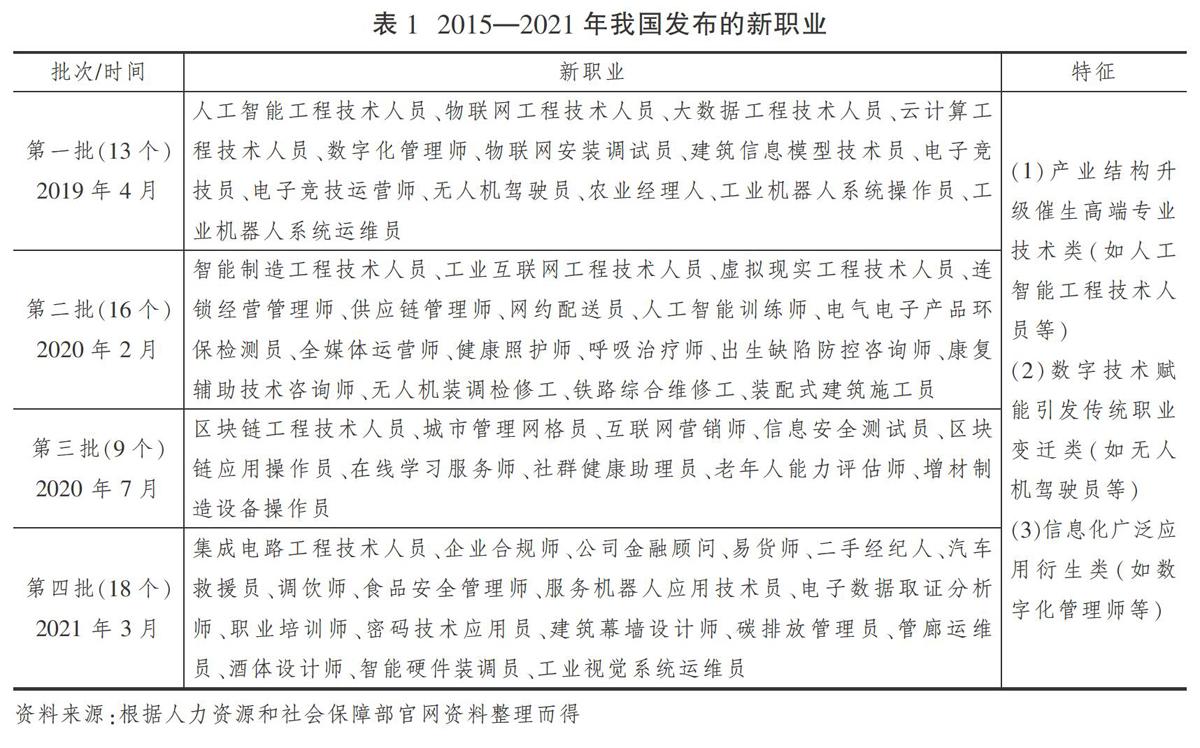

在數字經濟時代,一臺電腦或一部手機都可以成為工作場景,人們的職業選擇不斷擴展。在數字化浪潮下,數字技術帶來的實時交互能力加速了職業的大眾化,伴隨著新產業、新業態、新模式的快速發展,新就業形態應運而生。新就業形態沒有固定的用工模式,而是在發展中不斷蛻變、進化。從業者面臨的勞動關系也從一種相對靜態、固化形態轉向動態、變化形態[1]3。為鼓勵和發展新就業形態,2015年我國對1999年版《中華人民共和國職業分類大典》完成新版修訂,并自2015年以來頒布了四批56個新職業(見表1)。當前這些新職業成長基礎相對薄弱,勞動關系發生了變革,包括形態、主體和權益保障都發生了深刻變化,傳統工會組織和勞動者維權方式面臨轉型升級。因此,有必要深入考察新職業新型勞動關系的本質內涵。本文對數字經濟時代新職業發展內涵和新型勞動關系進行了分析,并從政府、工會和行業協會、企業、勞動者個體層面提出了完善新職業新型和諧勞動關系的政策建議。

一、新職業發展的理論框架與現實基礎

(一)新職業的概念界定與認定程序

職業的變遷與人類社會發展緊密相連。涂爾干認為,職業群體是由那些從事同一種工業生產,單獨聚集和組織起來的人們所構成的法人團體[2]17。英國學者桑德斯和威爾遜在《職業》一書中提出職業是由用高深的知識解決特定問題的專家組成的集體,擁有復雜的傳授和訓練體系,并且奉行某種倫理規范或行為規范[3]。美國社會學家阿伯特認為,職業存在于系統中,是一些由個體組成的排他性群體,用某種特定的抽象知識來處理特定情況[4]21。在我國,《中華人民共和國職業分類大典》將職業界定為從業者為獲取主要生活來源所從事的社會工作類別。隨著社會的發展,新舊職業不斷更替,伴隨著社會需求日益升級,新職業不斷涌現。近年來,我國勞動力市場中出現的新職業是指經濟社會發展中已有一定規模從業人員,具有相對獨立成熟的專業和技能,且2015年版《中華人民共和國職業分類大典》中未收錄的職業。我國人力資源和社會保障部關于新職業的認定程序是:公開向社會征集,申報單位填寫并提交《新職業建議書》,職業分類專家嚴格評審,公示及廣泛征求相關行業主管部門意見,按一定程序審批,以國家正式文件形式發布,并在《中華人民共和國職業分類大典》中補充完善。新職業與學術界討論較多的數字工作和數字勞動不同。數字工作是包括所有創造使用價值的活動,這些使用價值對象化于數字媒體技術、應用數字媒體所產生的內容和產品之中;數字勞動是異化的數字工作,數字勞動與自身相異化、與勞動工具和勞動對象以及勞動產品相異化。數字工作和數字勞動是廣義的范疇,涉及數字媒體技術生產和內容生產中的所有勞動[5]458-459。新職業是社會分工深化的產物,與經濟社會發展、數字技術創新融合廣泛應用、產業結構升級、人民日益增長的美好生活需要密不可分[6]。新職業是一個異質性群體,既包括傳統雇傭關系沒有改變的新職業,又包括數字技術快速發展背景下新業態和新商業模式催生的新就業形態。后者作為靈活多樣的就業方式,面臨著勞動關系新變化,其從業者面臨的新型勞動關系是當下社會關注的焦點,這也是本文討論的新職業主要研究對象。

(二)新職業發展的理論框架

馬克思基于生產、分配、流通、消費四環節之間的內在循環考察了一國社會再生產過程。習近平總書記運用馬克思的四個環節分析方法考察了國內大循環,并提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局理論,進一步豐富和發展了中國特色社會主義政治經濟學。按照馬克思社會再生產循環理論,生產、分配、流通、消費四個環節構成國民經濟循環的有機整體。構建新發展格局需要從擴大內需戰略基點出發,使生產、分配、流通、消費各環節更多依托國內市場實現良性循環。可見,新發展格局下各個環節順暢配合、相互促進,是順利暢通國民經濟循環、擴大社會再生產的重要途徑,這也是構建我國新職業發展理論分析框架的核心要義。

從生產角度來看,新職業是社會分工深化的產物。縱觀社會分工發展史,呈現農業→工業→服務業的社會分工趨勢,在每次社會分工深化背景下產生了各種各樣的新職業。恩格斯在《家庭、私有制和國家的起源》一書中指出,在從野蠻時代向文明時代的發展過程中,出現了三次社會大分工,與此同時逐步催生了畜牧業、手工業、商業的產生[7]176-184。隨著社會生產力的提升,第三產業興起,當鋪業、旅館業、廣告業、說媒業、修理業、個人服務業、文體娛樂業等應運而生[8]85。進入20世紀,計算機、生物工程、合成材料、清潔能源、納米技術、供應鏈管理、電子通信等各領域新職業不斷涌現,新舊職業交替見證了整個人類社會變遷。當下,新一代數字技術快速發展,經濟形態由傳統農業經濟、工業經濟走向數字經濟,此時數據作為新的生產要素對資源配置效率產生巨大影響,大量新職業不斷涌現。數據驅動全球社會分工進一步深化,超級細化分工模式正逐漸成為現實。新產業、新業態、新商業模式作為新生力量,促使社會生產力極大提升,明顯提高了市場交易效率,為經濟發展注入新的活力。此外,數字經濟時代是一切數據業務化、一切業務數據化的時代,數字經濟不僅在生產力方面推動了勞動工具數字化、勞動對象服務化、勞動機會大眾化,而且在生產關系層面促使組織平臺化和資源共享化,此時構建數字組織模式成為企業數字化轉型的重要驅動力。員工和組織關系正在發生深刻變革,這種關系無法再以工業時代的雇傭關系進行概括,而是逐漸向平等合作、賦能與使能的關系轉變。構建數字組織模式的關鍵在于生產關系的重構,包括重構員工和組織關系,由雇傭關系轉變為互利共生;重構組織和組織的關系,由層級關系轉變為價值創造;重構客戶和組織的關系,由賣方關系轉變為實時交互;重構環境和組織的關系,由固定辦公轉變為靈活辦公。數字經濟催生的新職業在員工和組織關系、組織和組織關系、客戶和組織關系、環境和組織關系方面起到了引領變革作用。

從分配角度來看,新職業是完善收入分配的調節機制。在我國城鎮化過程中,由城鄉差異和所有制差異造成的勞動力市場分割導致大量流動人口從事靈活就業。傳統靈活就業主要集中在個體經濟部門、小規模或未經注冊的企業等非正規部門中,從業者的技能水平、福利待遇、工作穩定性較差。勞動力市場分割理論表明,社會和制度性等因素的作用,使勞動力市場部門出現差異,導致不同人群在就業部門、職位以及收入模式上存在明顯差異[9]。主要勞動力市場存在較高門檻準入限制,處于次要勞動力市場中的靈活就業者很難向主要勞動力市場進行職業流動。再加上主次勞動力市場中的培訓機制差異和市場歧視普遍存在,個體人力資本水平差異進一步擴大,傳統靈活就業者長期從事著收入水平較低且缺乏社會保障的工作[10]。隨著“互聯網+”新經濟新業態的興起,傳統靈活就業也被注入新內容,靈活就業由以往被動選擇轉變成許多青年人、女性、大學生等群體自愿或者主動選擇的職業,尤其是一些自雇靈活就業模式更能為從業者帶來內心滿足感、自主性,吸引更多勞動者選擇這種就業形式[11]。為支持鼓勵靈活就業,許多新興靈活就業模式也被“轉正”成為新職業,新職業分工細、需求大,具有廣闊發展空間,尤其是為農村居民、年輕人、大學生、家庭主婦、退役軍人等重點群體提供了大量就業機會。我國人力資源和社會保障部正積極推進“互聯網+職業技能培訓計劃”以及“百日免費線上技能培訓行動”,不斷提升新職業從業者專業化技能,這對于提高從業者收入水平、完善我國收入分配制度產生了積極影響。

從流通角度來看,新職業是暢通國民經濟循環的紐帶。流通環節是商品供求關系的總和。在生產過程四個環節中,流通環節是從生產到消費各環節有效銜接的紐帶與通道。流通不僅會引導生產,而且對調節分配、促進消費會起到“橋梁”的作用,特別是在電子商務快速發展的背景下,流通日益成為保障供給質量和服務水平的重要內容。國民經濟循環的實質是社會總產品的市場實現問題,社會再生產的實現涉及在市場上實現價值補償和物質替換,這需要完善的市場體系和規范的市場秩序[12]。因此,暢通市場流通是暢通國民經濟循環的關鍵環節。改革開放以來,我國人民實現了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍,這與社會主義市場經濟制度的建立密不可分。在社會主義市場經濟制度下,我國流通領域發生了歷史性突破,流通方式不斷創新,流通規模日益壯大。為進一步強化流通體系在國民經濟中發揮的基礎性作用,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出,要深化流通體制改革,暢通商品服務流通渠道,提升流通效率,降低全社會交易成本。新職業作為社會分工深化的產物,在提高全社會勞動力和生產資料配置效率的同時,通過借助數字平臺賦能極大地降低了交易成本,壓縮了時空距離,暢通了商品流通過程,加速了企業、行業之間全面持久的商品交換和市場競爭。例如,以人工智能、區塊鏈等工程技術人員為代表的數字技術新職業助力流通領域在數字化、網絡化和智能化方面跨越式發展。供應鏈管理師新職業的發布可以幫助企業更好地協同企業外部競爭者、合作者、供應商、客戶以及企業內部各組織機構,從而打通流通網絡布局,推動企業流通創新與產業變革深度融合。

從消費角度來看,新職業是滿足人民日益增長的美好生活需要的途徑。滿足人民日益增長的美好生活需要是中國特色社會主義政治經濟學的核心要求[13]46。在數字經濟時代,人民生活水平不斷提高,消費意愿不斷增強,消費需求開始由“量”的增長向“質”的提升轉變,消費類型不斷豐富,消費觀念趨于更加個性化、多元化、品質化,消費結構和消費質量持續優化。消費能力的增加會進一步促進生產力的發展。

馬克思認為,“消費的能力是消費的條件,因而是消費的首要手段,而這種能力是一種個人才能的發展,生產力的發展”[14]。當下,我國新增的康復輔助技術咨詢師、健康照護師、老年人能力評估師、二手車經紀人、調飲師等職業正是為滿足人們高品質消費需求而派生的新職業。此外,隨著社會分工日益深化,人民更加追求工作生活平衡,工作自由也成為許多年輕人的價值導向。涂爾干在其《社會分工論》一書中指出,“分工越發展,它的靈活性和任意性就越大……穿著只是職業的標志,是人們在穿衣戴帽中表現出來的,它總是使得人們顯得千變萬化、形態各異。換言之,它本身就是職業的擴展。”[2]涂爾干認為,當社會職能變得越來越復雜時,人們越來越不遵守固定的職業習慣,即人們的靈活性不斷增加。我國頒布的新職業具有充分的自由性和價值性,為更多勞動者尤其是年輕人的價值實現或低收入群體轉崗再就業提供了新可能,為人們更好地實現工作生活平衡創造了新契機。可見,新職業通過激活高品質消費需求、拓展靈活自由的職業選擇,更好地滿足了人民日益增長的美好生活需要。

新職業發展對于擴大生產、優化分配、暢通流通、促進消費,從而暢通國民經濟循環、擴大社會再生產邊界起到了助推作用。新發展格局下,新職業發展既離不開對內改革,又離不開對外開放。只有從這兩方面共同發力,協同推進新職業發展,才能為暢通國民經濟循環釋放新活力。

(三)新職業發展的現實基礎

新職業發展呈現供需兩旺的新局面。2020年人力資源和社會保障部中國就業培訓技術指導中心聯合阿里釘釘發布的《新職業在線學習平臺發展報告》顯示,96%以上的職場人士希望學習新職業,90%以上的企業組織希望通過新職業培訓為企業注入新動力。未來5年,新職業人才需求規模龐大,預計需要人工智能人才近500萬人、云計算工程技術人員近150萬人、建筑信息模型技術員近130萬人、物聯網安裝調試員近500萬人、工業機器人系統操作員和運維員125萬人、農業經理人近150萬人、電子競技員近200萬人、電子競技運營師近150萬人、無人機駕駛員近100萬人。新職業發展供需兩旺離不開就業政策扶持、數字技術賦能以及勞動者就業觀念轉變。

1.就業政策扶持

就業是最大的民生,是經濟的“晴雨表”,也是社會穩定的“壓艙石”。我國政府高度重視就業。1949年以來,我國就業政策不斷演進,由計劃經濟時期的“統包統配”政策,到改革開放至20世紀末的鼓勵多元就業政策,伴隨著對農村勞動力就業限制的放寬,大量靈活就業模式開始出現。進入21世紀,黨的十六大報告提出,千方百計擴大就業,推行靈活多樣的就業形式,鼓勵自謀職業和自主創業。黨的十七大報告提出,實施擴大就業的發展戰略,促進以創業帶動就業,堅持實施積極的就業政策,完善支持自主創業、自謀職業政策,靈活就業模式不斷發展。隨著我國經濟發展進入“新常態”階段,經濟發展由高速增長階段轉向高質量發展階段。黨的十八大報告首次提出推動實現更高質量就業,在鼓勵多渠道多形式就業時要實現更高質量就業。黨的十九大報告提出,要堅持就業優先戰略和積極就業政策,實現更高質量和更充分就業。2019年中央政府工作報告首次將就業優先政策置于宏觀政策層面。在新冠肺炎疫情期間靈活就業發揮了重要的蓄水池和穩定器作用,國家更是將就業放到了“六穩”和“六保”首位。2020年國務院辦公廳發布的《關于支持多渠道靈活就業的意見》指出,當前新業態蓬勃發展,要取消對靈活就業的不合理限制,鼓勵自謀職業、自主創業,全力以赴穩定就業大局。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》再次強調要完善促進創業帶動就業,鼓勵多渠道靈活就業。2021年中央政府工作報告進一步強調,就業優先政策要繼續強化,聚力增效,拓寬市場化就業渠道,促進創業帶動就業,支持和規范發展新就業形態,繼續對靈活就業人員給予社保補貼。在國家積極就業政策支持下,數字經濟時代產生了大量靈活就業新模式,這些新模式成為新職業產生的重要來源。

2.數字技術賦能

當前,數字技術更新迭代迅速,對人類社會生產方式變革、經濟結構重構產生重大影響,已經成為全球經濟增長的關鍵驅動力。數字技術改變了服務生產和交付方式,借助數字平臺和實體設備減少了全球分工障礙,可以迅速將供應和消費連接起來,促進貿易全球化和金融全球化,這對數字平臺和電子商務發展等領域催生新職業產生了積極效應[15]191。在數字技術引發的產業革命中,數字化呈現不平衡發展特征。中國信息通信研究院發布的《中國數字經濟就業發展研究報告:新形態、新模式、新趨勢(2021年)》顯示,數字產業化就業結構呈現高端化,產業數字化呈現三產大于二產、二產大于一產的特征,其中第三產業中科研和生活性服務業是就業需求主戰場。無論是高端化的數字產業化還是就業需求主戰場的三產之最,均是當下新職業產生的重要源泉。以人工智能、區塊鏈、云計算、大數據等為代表的底層數字技術及其應用,催生了大量新職業。以互聯網賦能連接供給和需求兩端的新就業形態蓬勃發展,如網約配送員、全媒體運營師、網絡營銷師等新職業應運而生,同時借助互聯網技術,勞動者職業技能也大幅度提升[16]。在智能機器人、無人駕駛、計算機視覺、語音識別、自然語言處理、個人虛擬助手等前沿技術推動下,相關新職業應運而生,如人工智能工程技術人員、人工智能訓練師、智能制造工程技術人員等。這些新職業的產生對于進一步推動人工智能產業規模高速增長、擴大數字產業基礎設施建設提供了重要推動力。區塊鏈在數字貨幣、金融、征信、會計審計、供應鏈、倉儲物流、醫療、能源交易、國際反恐和預防跨國犯罪等眾多領域有著廣泛應用場景,也催生了區塊鏈工程技術人員、區塊鏈應用操作員等新職業,吸收帶動了大量就業。云計算將成為未來企業數字化轉型的關鍵要素,與云計算相關的新職業(如云計算工程技術人員等),有助于吸納大批云計算相關技能人才持續助力企業云進程和數字化發展。目前,大數據應用不斷深化并向工業、政務、電信、交通、金融、醫療、教育等領域廣泛滲透,逐漸向生產、物流、供應鏈等核心業務延伸,進而涌現了一批大數據典型應用,已經滲透到人們生活的方方面面。大數據與各業態深度融合發展,雖然促使一些傳統職業走向消亡,但同時也在催生諸如大數據工程技術人員、算法工程師、前端開發工程師、信息安全測試員等新興職業的興起。

3.就業觀念轉變

除政策扶持和數字技術賦能影響外,勞動者就業觀念轉變也是當下新職業蓬勃發展的重要因素。數字經濟時代,勞動者更加追求靈活自由的價值取向,互聯網信息技術的發展促使新生代勞動者崇尚靈活化和多元化,重視自由和平等,追求高度的自我成就導向、工作與生活平衡性,力求實現自身價值追求。靈活自由的工作模式使得個體主體性得以展現,彰顯著他們的自由、自尊和自信。美國學者布德羅等在《未來的工作:傳統雇用時代的終結》一書中提到當前大量自由工作者參與的最前沿云端化工作模式的成功案例給我們描述了一幅全職員工自由化趨勢的圖景,這一切都彰顯了“引領工作”在后超職場時代的重要性[17]3。“互聯網+”零工經濟催生的大量新就業形態,諸如直播帶貨、視頻制作分享、付費閱讀編輯等就業模式受到眾多年輕人的喜歡,為新職業從業者實現價值追求和擁有更自主的生活目標提供了可能。據金柚網研究院發布的《2019年中國靈活用工及靈活就業研究報告》顯示,數字技術帶來經濟模式發生重大變革,推動了新產業、新業態和新商業模式發展,催生的大量新就業形態帶動了國民就業理念發生變化,尤其是“90后”“千禧一族”更加偏好價值實現和個性創新,崇尚個性化、多元化和靈活化的就業模式,成為數字經濟時代自主創業就業的主力軍。喔趣科技聯合美團研究院發布的《2020年靈活就業發展趨勢》報告顯示,新就業形態對自由職業者(包括自由撰稿人、作曲家、設計師以及互聯網帶動下的其他多元化工作方式)具有重要影響,不僅有利于自由職業者向多方通過項目整包的方式輸出自己的資源、特長、技能,而且自由職業者擁有充分的自主權和靈活性,極大提升了自身價值的最大化程度。

二、新職業對勞動關系的影響

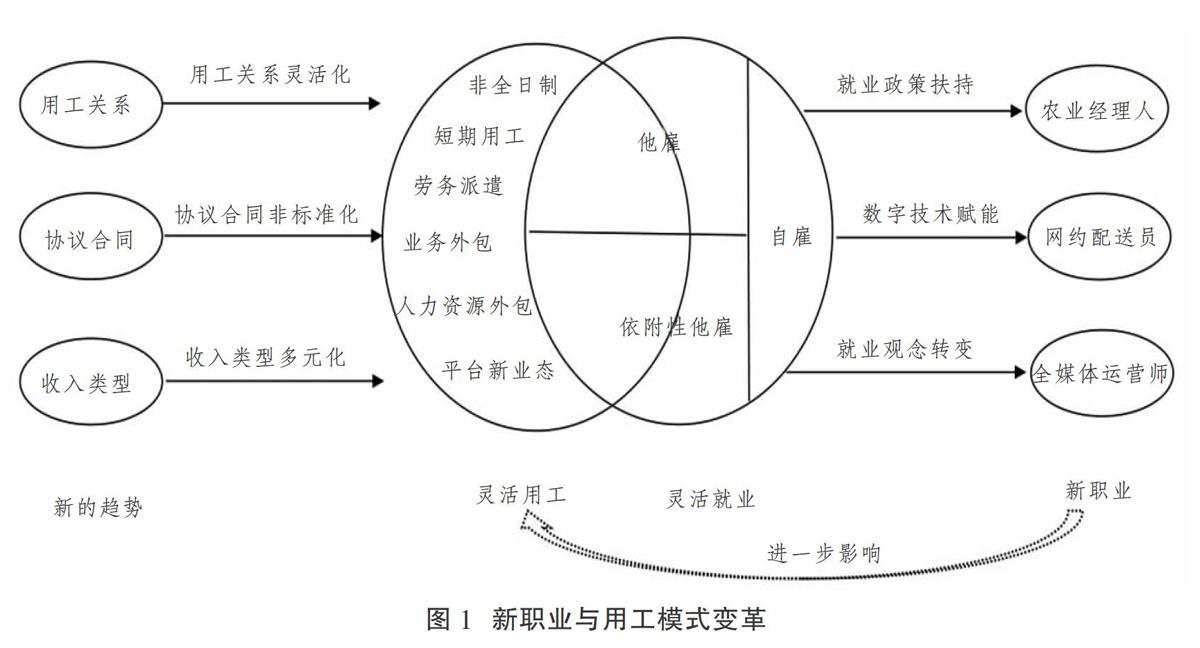

勞動關系是一個尋求平衡的系統[18]5。1980年以來,勞動關系在全世界范圍呈現非標準化趨勢,這與勞動力市場中靈活用工與靈活就業的盛行發展密不可分。靈活用工與靈活就業是兩個內涵與外延不一樣的概念,楊偉國等在《中國靈活用工發展報告(2021)》中指出,靈活用工是雇主不同于傳統標準雇用模式的工作安排形式,靈活就業是勞動者提供勞動與獲取勞動報酬的就業方式[19]11-15。當下新業態新職業新型和諧勞動關系則尋求靈活用工與靈活就業的平衡。

(一)新職業影響靈活用工

新職業改變了傳統雇傭關系。數字經濟時代勞動關系將產生一些新趨勢,如用工關系靈活化、合同協議非標準化、收入類型多元化。格雷和蘇里在《銷聲匿跡:數字化工作的真正未來》一書中提到,雇用工作逐步分解可能是工作性質的一種深刻而根本的轉變,當前美國傳統的全職工作已經不再普遍[20]17。大量自媒體平臺、電商平臺、眾包平臺等新型組織模式催生了越來越多的新型就業模式。這些新趨勢促使靈活用工市場蓬勃發展,靈活用工市場多姿多態,包括非全日制用工、短期用工、勞務派遣、業務外包、人力資源外包、平臺新業態等,為他雇型靈活就業提供了大量機會。在國家就業政策扶持、數字技術賦能、就業觀念轉變背景下,大量新職業應運而生(見圖1,下頁)。在數字經濟時代,數據作為新型生產要素驅動人類生產活動的信息傳遞鏈條越來越短,管理體系越來越扁平化,整個社會生產關系正在發生深刻變革。數據的開發利用使得信息傳遞在生產環節之間從未像今天這樣迅捷便利,社會生產組織模式逐漸轉變為“云端制”,即“大平臺+小前端”形式[21]。這些新型組織模式加速了傳統雇傭關系的變革,改變了勞動從屬關系,對傳統勞動關系產生了重要影響。

新職業與靈活用工具有雙向互動關系。一方面,靈活用工需求現階段聚焦在以互聯網為代表的行業中,互聯網、制造業、零售業成為靈活用工需求最大的頭部行業,互聯網行業發展促進了數字技術進步,從而也會催生更多新職業。另一方面,新職業產生將加速勞動力市場中靈活用工模式朝著多元化方向發展,以更好地滿足企業多元化用工需求。在靈活用工形態下,傳統科層組織和標準化雇傭關系下勞動者與用人單位之間相對穩定的關系難以維系,無論是勞動者的工作方式、內容、時間、場所、薪酬福利,還是勞動資料的提供方式和勞動過程的監督方式,與傳統勞動關系相比都更加趨于彈性化、靈活化和數字化。陳豪認為,未來企業用工模式會呈現勞動關系+勞務關系+經濟關系+民事關系+非全日制+派遣+外包等多元化趨勢,企業采取多元化用工模式既是一種改變,又是一種自救[22]194。靈活多元化用工方式通過集合碎片化時間和任務,極大降低了新業態新商業模式用工門檻,可以幫助企業實現資源靈活配置、降低運營成本、規避經營風險。馬爾卡希在《零工經濟》一書中關于全職員工與臨時工的討論中提到,對于雇主來說,全職員工與臨時工成本差異巨大,如果考慮到納稅、保險和福利等額外成本,全職員工成本預計比臨時工高30%~40%[23]210。騰訊微信生態就業也顯示出用工模式轉變態勢,從穩定的“公司+雇員”的正規用工模式逐漸向“平臺+自由職業者”模式轉變,從而使得“供給方”和“需求方”按需聚集、快捷匹配、按勞取酬。如微信公眾號撰稿人或小程序開發者,他們不再具有穩定的工作地點,很多人也同時具有多項兼職,成為“斜杠青年”。隨著新職業進一步發布,靈活用工服務人員的數量也將呈現爆發式增長,這會加速改變企業傳統用工方式,促使勞動力市場用工模式更加靈活便捷。

(二)新職業影響靈活就業

新技術、新產業、新業態賦能新職業蓬勃發展,為更多勞動者創造了大量靈活就業機會,打開了就業新空間。與傳統勞動關系不同,靈活就業的工作時間、工作場所、勞動報酬支付方式靈活多樣,同時可以建立多個勞動關系,導致從業者對用人單位的從屬性明顯變弱。具體來看,與標準就業相比,非全日制、臨時性、彈性工作等靈活雇用方式降低了從業者人格從屬性;靈活就業者的個體獨立性更強,靈活性更大,從而使得組織從屬性更弱;靈活就業者能力的提升以及勞動報酬支付方式的多樣化使得從業者經濟從屬性弱化[11]。新職業的產生,促使靈活就業盛行發展,不僅打破了時間和地域限制,而且拉動了重點人群就業。從業者的人格從屬性、組織從屬性、經濟從屬性弱化促使新職業急需構建新型勞動關系。

第一,新職業打破了時間和地域限制。數字經濟催生的新職業具有鮮明的數字化特點,借助在線會議、遠程辦公軟件、數字化生產工具等數字技術打破了工作時間和地域限制,使從業者可以利用零散時間和遠程辦公等方式開展工作。隨著數字經濟的快速發展,新職業的發展動能和增長空間更加強勁,新職業對時間、地域的依賴性加速減弱,使得只要具備網絡基礎設施的地方,便能開展業務活動,比如網絡直播、電子商務等,從而優化了區域就業結構。中國信息通信研究院發布的《2021年數字化就業新職業新崗位研究報告》顯示,2020年微信生態衍生的就業機會達到3 684萬個,同比增長24.4%。其中微信小程序的開發、產品、運營等工作機會超過780萬個,同比增長45.6%。2020年初新上線的微信視頻號在視頻拍攝、直播帶貨等方面產生了334萬個就業機會。由于視頻號主播、自媒體撰稿人、小程序開發者等能在二三線城市服務全國12億微信生態的用戶,因而越來越多的勞動者無須局限于人才供需不平衡的一線城市和發達地區,這對于優化地區人才結構起到了良好的改善作用。未來,隨著人工智能、區塊鏈、云計算、大數據、物聯網等數字技術的發展,數字技術除了會影響求職者的時間和地域選擇外,還能影響辦公環境,讓移動辦公變得更加高效便捷,使人們足不出戶就可實現更為自由的開放式辦公。工作時間的靈活性、工作地點的隨意性,加速了傳統勞動關系的變革。在傳統生產過程中,勞動者只需提供勞動力,在固定工作地點工作即可,而數字技術賦能下的新型生產過程,勞動者隨時隨地可自帶生產資料,如滴滴司機的自有車、直播帶貨的手機電腦等,使得勞動者與用人單位之間傳統穩定的勞動關系變得更加靈活多樣。

第二,新職業拉動了重點人群就業。新職業促使就業生態逐漸呈現年輕化、產業鏈條延長、線上價值帶動線下就業等特點,為大學生、退役軍人、農民工、家庭主婦、殘障人士等重點群體提供了大量靈活就業機會。這些崗位普遍存在三方面特征:一是就業門檻低,對學歷和工作經驗要求少;二是時間和空間限制少,可以滿足從業者工作生活平衡需求;三是從業者與平臺普遍簽訂勞動協議而不是勞動合同,傳統雇用模式被打破。以騰訊微信生態為例,微信生態不斷催生新工種,且具有上手快、易學習等特點,通過多年來的生態建設,就業門檻不斷降低,高效地帶動了重點人群就業。騰訊發布的《2019—2020微信就業影響力報告》顯示,年輕人、大學本科生是微信就業的主力軍,從年齡分布來看,16~29歲群體占55.8%;從學歷分布來看,普通本科學歷占55.0%;從性別分布來看,女性就業比例高達47.5%。借助互聯網技術,越來越多的女性群體獲得了就業機會,以網約車行業為代表的互聯網等數字技術幫助女性靈活就業者突破了工作障礙,跨越性別鴻溝,在獲得高收入的同時增強了獨立生活能力。同時,這種就業模式的勞動本身從屬性不像標準就業那樣嚴格,勞動時間自主性更強,更能滿足工作生活平衡,加速了“她時代”到來。此外,新職業在扶貧方面發揮了重要作用。網絡直播帶貨的興起,為越來越多的農產品打開了銷路。與傳統銷售模式不同,當下電商平臺為小農戶和大市場有效連接搭建了橋梁,一部手機、一根自拍桿成為貧困地區小農戶脫貧致富的“新工具”。外賣騎手作為“互聯網+服務業”的關鍵環節,創造了大量靈活就業機會,不僅幫助許多貧困地區人口在城市實現快速就業,而且有效增加了該群體的收入水平,成為穩定脫貧的重要途徑。美團研究院發布的《2019年及2020年疫情期間美團騎手就業報告》顯示,在美團平臺就業的騎手中,建檔立卡貧困人口有25.7萬人,占騎手總量的6.4%,其中有25.3萬人已經實現脫貧,脫貧比例高達98.4%。在消除絕對貧困之后的“后扶貧時代”,社會分工日益深化催生的大量新職業將繼續為催生靈活就業崗位、扶貧創收并保障社會公平發揮重要作用。

三、新職業新型勞動關系的政治經濟學闡釋

數字經濟時代,新職業發展面臨勞動關系的新變化。勞動從屬性(勞動對于雇主或用人單位的從屬性)和經濟從屬性(雇主或用人單位為勞動者支付工資)是傳統勞動關系產生的基礎。數字經濟時代催生的大量新職業,對這種傳統的勞動關系產生了重大影響。

(一)勞動本身的從屬方式分析

勞動力的使用就是勞動本身。從屬方式是區別勞動關系與勞務關系、從屬勞動與獨立勞動的重要標準,也是勞動法產生、發展、適用的原點性問題。隨著數字經濟時代新職業的蓬勃發展,勞動本身的從屬性逐漸發生了變化。在傳統勞動關系中,受生產條件約束,勞動本身對于企業而言具有較強的從屬性。然而,借助于互聯網、人工智能等數字技術賦能,平臺經濟正在按照數字邏輯從根本上塑造全球的生產和再生產過程[24]。當下勞動時間、勞動地點、勞動方式的單一固定影響力不斷削弱,這主要是由于社會生產過程不再受限于企業內部,而是可以在數字平臺上進行高效率運轉,進一步促使勞動方式更加靈活化。除傳統的線下工作場所外,勞動者可以選擇線上工作,勞動方式更加豐富多樣,且社會生產過程的線上化成為當下數字企業新型運轉模式。在這種生產過程中,勞動者可以自主選擇服務對象與服務方式,具有極強的人身獨立性,勞動本身的從屬性明顯弱化。從業者的勞動本身存在以“獨立”形式提供勞動的特征,在我國實踐中常常被稱為“勞務關系”。在這種工作模式下,勞動對數字平臺的形式隸屬看似弱化,但是由于勞動者必須依賴數字平臺提供的數據信息與消費者建立聯系,因而實際隸屬卻被強化,難以擺脫對數字平臺和數字技術的依附。以網約車司機為例,網約車司機通過數字平臺企業注冊接攬生意,他的勞動力使用看似不像正規雇傭關系那樣勞動本身從屬于雇主或用人單位,有一定的自雇和靈活性質,然而,數字平臺會制定一系列的激勵措施對從業者進行隱性控制,不僅影響從業者的工作時間,而且對其勞動報酬也會產生影響。網約配送員也同樣面臨受控于數字平臺的大數據技術控制,對于平臺制定的規則,從業者只能被動接受[25]。這種靈活化工作模式導致數字平臺企業更多認為自身與通過平臺注冊的靈活就業者是合作或伙伴關系,而不是雇傭關系,致使其不會像傳統正規單位雇主一樣對他們承擔相應的社會保障責任等。與此同時,隨著勞動者就業觀念的轉變,尤其是新生代勞動者更加追求靈活化、個性化、多元化的就業觀念,很多新就業形態從業者喜歡靈活自由的工作模式,追求家庭工作平衡。從業者的勞動從屬性不明以及工作方式的靈活性,導致該群體面臨勞動關系糾紛、集體協商或參與組建工會等涉及權益保障問題時遇到諸多障礙。

(二)勞動資料的提供方式分析

勞動資料是置于勞動者和勞動對象之間、用來將勞動者的活動傳導到勞動對象上去的物或物的綜合體,其中生產工具是最重要的勞動資料。在傳統經濟中,勞動力由勞動者提供,而勞動資料是由雇主或用人單位提供,勞動力和勞動資料在生產過程中實現結合進而完成社會生產活動。在數字經濟時代,勞動資料和勞動對象之間的邊界愈發模糊,因為此時數據成為新的生產要素,數據既可以充當勞動資料,又可以作為勞動對象。數據生成和數據積累日益成為數字經濟時代資本積累的最為重要的基礎。數據生產要素可以極大提高資源配置效率,這也使得建立在數據基礎上的數字經濟成為工業經濟之后的新型經濟形態。此外,傳統勞動資料的數字化改造和數字化使用驅動了勞動資料的數字化變革,勞動資料的數字化引致勞動對象的數字化,兩者緊密聯系,勞動資料的數字化成為數字經濟最本質的特點。數字化勞動資料會導致勞動力相對過剩,為數字資本逐漸形成一支可供支配的產業后備軍[26]。在數字平臺上,以推特、臉書、谷歌等社交媒體平臺為例,用戶既是信息的消費者,又是生產者,且被定義為所謂的“生產性消費者”[27]。他們是有創造力的數字勞動者,生產了個人資料、人際和社會關系。這些數據是數字經濟時代驅動數字平臺企業獲取利潤的“數字石油”[28]。隨著數字技術成為新型勞動工具,許多以往作為消費資料的私家車、手機或電腦借助于數字技術賦能變成了新職業從業者的重要勞動工具,從業者將其勞動力本身與勞動工具捆綁注冊入駐數字平臺企業。當然,與勞動工具相關的一切成本費用如保養、維修等也均由從業者自身承擔,而數字平臺似乎只起到信息發布以及聯系勞動者和客戶的中介作用。數字經濟催生的大量新職業主要表現為“數字平臺—個人”或“數字企業—數字平臺—個人”連接的就業方式,可以發現數字平臺和數據信息是實現勞動過程的關鍵,也是重要的勞動資料,否則無法實現勞動力供給方與需求方的有效連接,從這種角度來看,提供信息的數字平臺和數據信息成為數字經濟時代新職業的核心勞動資料[29]。數字平臺借助數字技術從事信息的搜集整合、加工處理和傳輸匹配服務,占據著數據信息這種關鍵性勞動資料。平臺經濟生產過程正是以數據為重要原料、以數字技術和互聯網平臺為勞動資料,經由數據商品屬性吸引資本家競相采用平臺商業模式,以此構建基于數字勞動者的新型“剝削”關系以實現無限制的價值增值[30]。由此可見,隨著新職業從業者勞動本身的從屬方式弱化,勞動資料的提供方式存在顯性提供和隱性提供并存特征,即部分勞動資料由從業者自身提供,但核心勞動資料依舊由數字平臺企業提供,只不過這種勞動資料與從業者直接利用的私家車、電腦或手機等顯性資料相比更加隱蔽。值得注意的是,數字平臺提供的核心勞動資料是一種突出體現非物質、數據化的勞動資料,隨著數字技術發展日益成熟,數字化勞動資料促進資本有機構成提高的趨勢日益明顯,同時,新職業從業者通過數字平臺與自有資本相結合的方式極大地降低了交易成本,加快了資本周轉速度。

(三)勞動過程的監督方式分析

在傳統經濟下,勞動過程中工人的勞動受雇主或用人單位監督,其工作地點、工作時間和工作任務也受到雇主或用人單位的嚴格固定。然而,在數字經濟時代,大量具有靈活性的新職業從業者的勞動過程監督方式發生了變化。數字平臺不會規定從業者的工作地點,也不會限制從業者的勞動時間,工作任務量的大小可以根據從業者自身需求自由設定。比如,全媒體運營師或網絡營銷師可以自主決定工作地點,整個勞動過程的監督性似乎完全可以由自己來決定,不必囿于固定的工作場所或勞動時間,也不必受到數字平臺的嚴格限制,靈活性和自由性比傳統正規就業得到了極大提升。那么,這是否意味著數字經濟時代勞動過程的監督方式被弱化了呢?隨著平臺經濟的發展,當下越來越多的非職業性社會實踐與價值創造被納入平臺勞動體系之中[31]。事實上,技術進步使得機器對人的控制力進一步加強,強化了資本主義勞動過程中對“活勞動”的有效控制。當下,數字技術廣泛應用正以各種方式重塑著不同層次勞動者的勞動過程[32]。在生產領域,人工智能、大數據等數字技術對勞動過程的滲透程度遠超機械化時代,大量生產線和供應鏈被數字技術拆解和再造,一方面可以顯著提升勞動生產率,另一方面數字平臺也會利用數字技術對從業者的勞動過程進行遮蔽監管,數字平臺憑借對市場接入權的壟斷獲得剩余控制權,通過數據和算法介入勞動過程,將勞動過程嵌入數字化的勞動服務績效和質量控制體系中,使得原本難以監管的勞動過程變得易于監管。例如,采用技術手段讓客戶對從業者的服務質量進行評估,從業者的收入受客戶的好評率影響。與傳統的直接指揮和強制訓誡相比,這種監督方式更加淡化、弱化和隱匿,轉而變成對勞動成果的考核驗收。平臺資本主義的本質性就是壟斷,平臺控制是一種完全控制的形式,是資本主義更加深入的集約化體現[33]55。有學者從組織和科學技術視角研究網約配送員勞動過程,發現平臺公司利用數字技術潛移默化地收集、分析騎手數據,并將數據結果反作用于騎手從而實現對騎手的監督,表面上看似放棄了對騎手的直接控制,實則將勞資沖突轉嫁到平臺系統與消費者之間,這種數字監督不僅會削弱騎手的反抗意愿,蠶食其發揮自主性的空間,而且會使他們在不知不覺中參與到對自身的管理過程中[34]。吳清軍、李貞對國內某移動出行平臺上司機勞動過程的研究發現,平臺對勞動過程的控制和勞動者擁有工作自主權同時存在,且平臺對勞動控制變得更加碎片化[35]。孫偉平揭示了人工智能與人的“新異化”,智能機器人的快速發展模糊了人機界限,對人的本質、人的主體地位形成強烈沖擊[36]。顯然,與傳統勞動過程相比,數字技術在賦能勞動生產率提升的同時,對勞動過程的監督方式更為嚴厲隱蔽。隨著數字技術的融合發展,數字平臺對勞動者勞動過程的監督策略逐漸由傳統績效考勤轉向對勞動者的服務質量進行技術監督(見圖2,下頁),且這種技術監督將得到進一步強化,成為大量新職業勞動過程中的新型監督方式。

(四)勞動產品的歸屬方式分析

工人的勞動產品是資本家的所有物,這是馬克思勞動過程理論的重要觀點之一。雇主或用人單位取得工人的勞動產品所有權時,將其流通到市場賣給消費者,這種傳統經濟的運營機制在數字經濟時代發生了變化。數字企業通過互聯網平臺在勞動者和消費者之間搭建了橋梁,勞動者可以直接將自己的勞動產品輸送給消費者,而數字企業似乎不再關心工人的勞動產品是否歸自己所有。勞動者和消費者直接溝通,是社會分工日益深化的必然趨勢,也是物聯網時代萬物互聯的發展特征。在這種背景下,不能僅僅將勞動者的勞動產品歸屬性視為勞動者或消費者,而應進一步看到,資本的占有利益在此時被互聯網等數字技術隱蔽了。正如前文所分析的,數字企業提供的互聯網平臺也是重要的勞動資料,勞動者在該平臺上生產的勞動產品對于數字企業本身來說也是其為社會提供的勞動產品,勞動產品的質量高低直接影響數字平臺企業在社會上的聲譽好壞。馬克思認為,“各種經濟時代的區別,不在于生產什么,而在于怎樣生產,用什么勞動資料生產”,如果說“手推磨產生的是封建主的社會,蒸汽磨產生的是工業資本家的社會”[37],那么數字技術產生的必然是以數字企業家為主的社會。當下企業謀取利潤最大化的本質沒有發生變化,數字技術使得資本對勞動的剝削更加隱蔽[38]。數字企業家的數字思維促進企業不斷進行數字化轉型升級,數字企業會利用數字技術低成本高效率監督勞動者生產勞動產品,并從中抽取一定比例的中介費用轉換為企業利潤,從而實現“商品—貨幣”的轉化,攫取更多的剩余價值[39]。從這種角度來看,新職業從業者所提供的勞動產品本質上也是數字平臺企業自身業務所生產的產品和服務。從更廣義的角度來看,從業者利用數字平臺企業生產勞動產品的勞動本身對于數字平臺企業來說就是該平臺區別于其他企業的特色產品,在數字經濟時代由于數字企業提供的這種產品更加靈活化、個性化和精致化,更容易滿足人民日益增長的美好生活需要,因而廣受消費者偏愛。

(五)勞動報酬的支付方式分析

在傳統勞動關系下,工人通過出賣自己的勞動力,在資本家監督下將其勞動力和資本家提供的勞動資料在勞動過程中實現結合,所生產的勞動產品也歸資本家所有,工人的勞動報酬自然也由資本家支付。在數字經濟時代,物聯網技術賦能一切觸點聯結成一張融合線上、線下與用戶社群的物聯網,打破了傳統封閉組織壁壘,使勞動者勞動報酬的支付方式發生了重大改變。比如,海爾在“人單合一”模式引領下,變金字塔組織為網絡化組織,雇員擁有決策權、分配權和用人權,企業支付勞動報酬轉變成用戶付薪,雇員收益與自身為用戶創造的價值匹配起來,高效地驅動雇員更加關注用戶需求。這種用戶價值導向的薪酬支付方式在新職業中更為普遍。比如,網約車司機從數字平臺上接單,客戶為其支付報酬;網約家政員從數字平臺上接單,平臺對其以計件工資形式(接單數量)按期支付;網約配送員分為眾包和專送兩種,工資結算方式存在差異,眾包騎手的工資按日結算,根據每單外賣配送距離長短來收取提成,該群體是兼職人員,工作時間不固定,而專送騎手每天都是固定的工作時間,工資采取月結方式,由基本工資和提成共同構成;全媒體運營師的工資一般都是廣告商支付,以騰訊微信公眾號運營從業者為例,公眾號上發送的文案可以植入廣告,騰訊微信公眾平臺每半個月為運營者發放一次收入;網絡營銷師的工資根據是否簽約數字平臺發放主體不同,簽約數字平臺的一般都是平臺公司為其發放,而自雇營銷師的工資收入則來自客戶群體。可見,數字經濟時代新職業從業者工作靈活性導致其勞動報酬支付方式也變得多樣化,可能來自數字平臺,也可能直接來自客戶,傳統勞動關系中的經濟從屬性明顯弱化了。經濟從屬性弱化不僅會激發從業者的勞動熱情和創造活力,而且會導致過度勞動現象日益普遍化,因為“單單有收入”的直覺會引導勞動者一直追求“下一單”,這種勞動報酬支付方式正是數字平臺借助數據信息支配權和市場接入渠道控制權推行的激勵性薪酬體系。從業者的剩余勞動時間被數字平臺進行肢解,其直接后果便是引導從業者主動參與“趕工游戲”,繼而造成超時工作,其本應享有的閑暇時間被轉化為數字資本創造利潤的剩余勞動時間,并將其團結抗爭意識消解于內部競爭和“多勞多得”的制度設計中。同時,數字平臺根據勞動者議價能力會進一步影響從業者的勞動報酬和生存條件[40]。與低技能新職業從業者相比,高技能新職業從業者借助數字平臺的信息傳播和匹配效率創造了更大的市場需求,議價能力較強,這部分群體勞動報酬受數字平臺激勵規則的影響相對較小,而低技能新職業從業者往往對數字平臺的依賴性較大,因而勞動報酬更容易受到數字平臺制定的各種激勵規則影響[41]。可見,就低技能新職業從業者而言,這種靈活就業模式看似弱化了勞動對資本的形式隸屬,實則強化了勞動對資本的實際隸屬。

(六)勞動權益的保護方式分析

在馬克思看來,“工人的社會力量僅在于他們的數量。然而,數量上的優勢被他們的分散狀態所破壞。”[42]128數字經濟時代,“工人階級逐漸被原子化,集體空間日漸流失,組織和交流的手段也慢慢消失”[43]24。這種狀況在新職業從業者面臨的新型勞動關系中表現得尤為明顯。數字資本利用數字技術打破了時間和地域限制,使得從業者變得更為分散。大量新職業從業者沒有固定的工作場所和團體組織,導致該群體社會力量被大大削弱,從而使得工會和勞動者集體反抗與行動日益弱化,顯著影響了其勞動權益保護。目前社會保障制度主要是針對傳統正規就業方式設計的,其社會保障費用由單位和個人繳費共同構成,大量新職業從業者往往只能以個人名義參加社會保險,這種方式顯然加大了該群體的社保繳費負擔。勞動法規關于這些新職業從業者的勞動安全、工時規定、最低工資、社會保險、集體談判等內容依然欠缺,從業者一般并沒有與平臺企業簽訂正式勞動合同,而是在數字平臺企業上通過注冊達成合約或協議。勞動法規的缺失會帶來諸多風險,如網約配送員在配送途中受到傷害應該如何保障以及是否享有工傷保險,現實中類似這樣的勞動爭議案件不勝枚舉,而相關法規缺失則進一步加大了勞動保護的裁決難度。此外,與公共就業服務相關的就業扶持政策、公共培訓等也尚未全部延伸覆蓋到新職業從業者群體。隨著新就業形態蓬勃興起,當下越來越多的勞動爭議案件亟待制度法規的調整和修正,防止因法制短板而影響勞動者合法權益的維護。目前,我國正在積極制定支持新就業形態的保障措施,2021年5月12日召開的國務院常務會議從養老保險和職業傷害兩方面對靈活就業社會保障工作作了相關安排,為保障從業者勞動權益保駕護航。這也充分體現了我國朝著以人民為中心的社會主義現代化強國邁出了堅實腳步。

以上從六個維度對數字經濟時代新職業從業者面臨的新型勞動關系進行了分析,可以看出,新職業新型勞動關系與傳統勞動關系相比發生了明顯變化。職業變遷史見證了人類社會分工的日益深化,演繹著人類對美好生活的持續向往。促進新職業健康發展,亟待完善新職業新型和諧勞動關系。

四、構建數字經濟時代新職業新型和諧勞動關系的政策建議

隨著社會分工的日益深化,經濟形態在由傳統農業經濟、工業經濟逐步走向數字經濟。在數字經濟時代,大量新職業不斷涌現,由于新職業成長基礎相對薄弱,勞動關系發生明顯變革,因而需要以健全的法律法規和政策扶持促進新職業進入健康發展快車道。構建數字經濟時代新職業新型和諧勞動關系,應從如下方面著手:

第一,完善《勞動法》《就業促進法》《社會保險法》《職業教育法》等相關法律,明確包括新職業從業者和平臺或企業之間的法律關系、勞動關系、權益保障、職業培訓等在內的權利與義務。以新職業從業者是否受用人單位規章制度約束、管理、監督、獎罰為標準,采取不同方式、不同標準對不同身份新職業勞動者予以分類保護。符合該標準的從業者,可以納入勞動法保護,認定為數字平臺勞動者;不符合該標準的從業者,應通過政府、工會、行業協會、企業共同強化其權益保障。努力提高新職業權益保障,逐步建立非標準勞動關系的社會保障制度,盡快解決新職業從業者社保缺位問題。設立新職業發展專項資金,用于新職業發展和公共服務平臺建設。加大新職業培訓力度,完善新職業教育和培訓體系,加快“互聯網+新職業培訓服務”體系建設,設立線上線下相結合的培訓服務平臺,有針對性地提供職業指導、技能培訓,提高培訓和服務效率。加快新職業認證體系建設,開發相應職業技能標準,探索實施職稱評價機制,從而建立覆蓋廣泛的新職業教育培訓體系。加強頂層設計,從國家層面制定新職業全面、系統、長期發展戰略,有效促進新職業成為數字經濟時代新增長點。

第二,充分發揮各級工會組織的作用,突破以工資收入為主要生活來源或者與用人單位建立勞動關系的法律限制,充分吸納新職業從業者加入各級工會組織,加強對從業者的技能培訓。以行業為基礎建立數字平臺工會和行業協會,推動建立新職業從業者集體協商機制,鼓勵不同數字平臺企業選出新職業從業者職工代表,與工會、行業協會、企業代表協商制定行業工時和勞動定額標準、勞動過程監督獎懲辦法、勞動報酬支付周期、勞動權益保障等行業規范,不斷提高新職業從業者權益保障的剛性和水平。行業協會應對本行業服務質量、競爭手段、技術標準、工資指導等問題進行嚴格監督,維護行業信譽,鼓勵公平競爭,打擊違規行為,保障從業者收入水平。各級工會組織和行業協會利用職工服務熱線以及線上職工服務端口,為新職業從業者的投訴、舉報提供相應服務,以防止從業者基本勞動權益受到侵害。當從業者和數字平臺企業發生相關勞動糾紛時,工會組織和行業協會應積極介入,對雙方進行正面引導,做好調解工作,推進新職業行穩致遠。

第三,強化企業責任。與傳統正規勞動關系相比,數字平臺企業和新職業從業者之間的勞動從屬關系雖然有弱化趨勢,但是平臺企業并不能以此擺脫或者削減自身對新職業從業者勞動權益保護的責任,而應積極主動做好維護從業者勞動權益的幫扶工作。平臺企業應強化自身責任,兜牢勞動報酬、勞動時間、勞動安全、社會保障等權益底線。對于不受勞動法保護的從業者,平臺企業應對其基本權益如信息保護、合理工時、免遭工資拖欠、工作安全等承擔保護義務。與傳統企業相比,數字平臺企業最大的優勢在于擁有海量的數據,因而平臺企業可以充分發揮所掌握的大數據優勢,借用數字技術分門別類對不同類型的從業者進行畫像,可以優先考慮對工傷保險或失業保險等險種進行改革試點,與國家社保部門或商業保險公司共同探索數字經濟時代新職業從業者社會保障政策和商業保險種類,按照分類管理、突出重點、循序漸進的原則逐步完善新職業社會保障體系和補貼扶持政策。同時,平臺企業應加強平臺注冊從業者的安全管理,提供基本的職業安全保護設施和定期安全培訓,以提高從業者工作安全保障水平。

第四,增強新職業從業者法律意識,提升其核心競爭力。首先,新職業從業者應充分認識到數字經濟時代新型勞動關系發生了重要變化,增強自身法律意識,注意收集并妥善留存自己與用人單位之間的工資支付憑據、考勤監督記錄、工資拖欠證明等可以表明自己與用人單位有勞動關系的證據以及勞動權益受到侵害的材料。當勞動權益受到損害時,不僅要學會與企業協商或者向勞動監察部門舉報企業相應的違法行為,而且應積極利用互聯網和各種在線社交平臺自發成立相應的行業組織或協會,通過集體協商方式維護自身權益。其次,許多新職業相較于傳統正規就業擁有更高的自由度和靈活性,新職業從業者在風險防范與管控方面應比傳統正規就業的雇員承擔更多責任,在社會保障費用繳納方面承擔有限雇員責任。最后,新職業從業者應保持終身學習心態,充分利用互聯網在線教育,積極學習新技能,參加新技能培訓,不斷增強自身核心競爭力和可雇傭能力,不拘泥于傳統的擇業觀念,勇于嘗試新職業且不斷完善自我,在適應新職業的同時做到“干一行,愛一行”,秉承專業和創新精神,實現自身價值。 [Reform]

參考文獻

[1]邱婕.靈活就業:數字經濟浪潮下的人與社會[M].北京:中國工人出版社,2020.

[2]埃米爾·涂爾干.社會分工論[M].渠敬東,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2017.

[3]CARR A P, WILSON P A. The professions[M]. Oxford: Oxford University Press, 1933.

[4]安德魯·阿伯特.職業系統:論專業技能的勞動分工[M].李榮山,譯.北京:商務印書館,2016.

[5]克里斯蒂安·福克斯.數字勞動與卡爾·馬克思[M].周廷云,譯.北京:人民出版社,2020.

[6]戚聿東,丁述磊,劉翠花.數字經濟時代新職業促進專業化發展和經濟增長的機理研究——基于社會分工視角[J].北京師范大學學報(社會科學版),2021(3):58-69.

[7]恩格斯.家庭、私有制和國家的起源[M].中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局,譯.北京:人民出版社,2018.

[8]林其泉.分工的起源和發展[M].廈門:廈門大學出版社,1988.

[9]DOERINGER P B, PIORE M J. Internal labor markets and manpower analysis[M]. New York: ME Sharpe, 1971.

[10] REICH M, GORDON D M, EDWARDS R C. A theory of labor market segmentation[J]. American Economic Review, 1973, 63(2): 359-365.

[11] 肖巍.靈活就業、新型勞動關系與提高可雇傭能力[J].復旦學報(社會科學版),2019(5):159-166.

[12] 洪銀興.政治經濟學視角的新發展格局[J].馬克思主義與現實,2021(1):7-11.

[13] 張宇,謝地,任保平,等.中國特色社會主義政治經濟學[M].北京:高等教育出版社,2021.

[14] 馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯文集(第8卷)[M].中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局,譯.北京:人民出版社,2009.

[15] 李俊.全球服務貿易發展指數報告(2018)[M].北京:社會科學文獻出版社,2018.

[16] ACEMOGLU D, RESTREPO P. The race between man and machine: implications of technology for growth, factor shares, and employment[J]. American Economic Review, 2018, 108(6): 1488-1542.

[17] 約翰·布德羅,瑞文·杰蘇薩森,大衛·克里爾曼.未來的工作:傳統雇用時代的終結[M].畢崇毅,康至軍,譯.北京:機械工業出版社,2016.

[18] 約翰·W.巴德.勞動關系:尋求平衡[M].于桂蘭,于米,于楠,等,譯.北京:中國工人出版社,2020.

[19] 楊偉國,吳清軍,張建國.中國靈活用工發展報告(2021)[M].北京:社會科學文獻出版社,2020.

[20] 瑪麗·L.格雷,西達爾特·蘇里.銷聲匿跡:數字化工作的真正未來[M].左安浦,譯.上海:上海人民出版社,2020.

[21] BORLAND J, COELLI M. Are robots taking our jobs?[J]. Australian Economic Review, 2017, 50(4): 377-397.

[22] 陳豪.企業靈活用工實操手冊[M].北京:人民郵電出版社,2020.

[23] 戴安娜·馬爾卡希.零工經濟[M].陳桂芳,譯.北京:中信出版社,2017.

[24] 謝富勝,吳越,王生升.平臺經濟全球化的政治經濟學分析[J].中國社會科學,2019(12):62-81.

[25] 馮向楠,詹婧.人工智能時代互聯網平臺勞動過程研究——以平臺外賣騎手為例[J].社會發展研究,2019(3):61-83.

[26] 胡瑩.論數字經濟時代資本主義勞動過程中的勞資關系[J].馬克思主義研究,2020(6):136-145.

[27] FUCHS C. Digital labour and Karl Marx[M]. London: Routledge, 2014.

[28] FUCHS C. Towards a critical theory of communication as renewal and update of marxist humanism in the age of digital capitalism[J]. The Theory of Social Behaviour, 2020, 50(3):357-372.

[29] 任洲鴻,王月霞.共享經濟下勞動關系的政治經濟學分析——以滴滴司機與共享平臺的勞動關系為例[J].當代經濟研究,2019(3):5-12.

[30] 王璐,李晨陽.平臺經濟生產過程的政治經濟學分析[J].經濟學家,2021(6):53-61.

[31] 李彪.平臺資本主義視域下的社交平臺:價值本質、社會勞動和公共治理[J].社會科學,2021(6):171-178.

[32] 趙敏,王金秋.新技術革命的政治經濟學研究[J].政治經濟學評論,2020(3):149-169.

[33] 尼克·斯爾尼塞克.平臺資本主義[M].程水英,譯.廣州:廣東人民出版社,2018.

[34] 陳龍.“數字控制”下的勞動秩序——外賣騎手的勞動控制研究[J].社會學研究,2020(6):113-135.

[35] 吳清軍,李貞.分享經濟下的勞動控制與工作自主性——關于網約車司機工作的混合研究[J].社會學研究,2018(4):137-162.

[36] 孫偉平.人工智能與人的“新異化”[J].中國社會科學,2020(12):119-137.

[37] 馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯文集(第1卷)[M].中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局,譯.北京:人民出版社,2009.

[38] HASSAN R. The condition of digitality: a post-modern marxism for the practice of digital life[M]. London: University of Westminster Press, 2020.

[39] KENNEY M, ZYSMAN J. The platform economy: restructuring the space of capitalist accumulation[J]. Cambridge Journal of Regions,Economy and Society, 2020, 13(1): 55-76.

[40] GRAHAM M, HJORTH I, LEHDONVIRTA V. Digital labour and development: impacts of global digital labour platforms and the gig economy on worker livelihoods[J]. Transfer: European Review of Labour and Research, 2017, 23(2): 135-162.

[41] 謝富勝,吳越.零工經濟是一種勞資雙贏的新型用工關系嗎[J].經濟學家,2019(6):5-14.

[42] 馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯論工會[M].北京:工人出版社,1980.

[43] 蘇拉·胡斯.高科技無產階級的形成:真實世界里的虛擬工作[M].任海龍,譯.北京:北京大學出版社,2011.

The Development of New Occupation and the Construction of New Labor Relations in the Era of Digital Economy

QI Yu-dong? DING Shu-lei? LIU Cui-hua

Abstract: A number of new jobs are springing up in the digital economy. New occupation is the product of deepening social division of labor, an important mechanism to improve income distribution, and an important way to smooth the national economic cycle and meet the growing needs of people's better life. Employment policy support, digital technology empowerment and employment concept transformation are the realistic basis of its development. New career change enterprise labor model, prompting prevailed in the development of flexible obtain employment, the labor relations also produces change, show the labor itself property weakening, labor data provide many coexist, labor process supervision and strengthening technology, labor products belonging the ownership is unclear, labor remuneration paid sex flexible, still need to strengthen labor rights protection. To promote the healthy development of new occupation, we should perfect new occupation and new harmonious labor relationship. The government should improve the relevant policies, set up special funds for development, increase training efforts, and speed up the construction of certification system. Trade unions and trade associations shall invite new occupation to join the trade union organization, formulate trade technical and working hour standards, wage guidance, supervision of rewards and punishment methods and other industry norms. Enterprises should strengthen their own responsibilities and take the bottom line of the rights and interests of new occupation, such as remuneration, working hours, labor safety and social security. Workers should enhance legal awareness, actively learn new skills, and constantly enhance the core competitiveness.

Key words: digital economy;digital technology;new occupation;labor relations