新冠肺炎疫情下就業能力與女性焦慮、抑郁的關系:心理彈性的調節作用

蔡悅,陳祉妍

(1.中國科學院心理健康重點實驗室(中國科學院心理研究所),北京 100101;2.中國科學院大學 心理學系,北京 100049)

1 引言

2019 新型冠狀病毒肺炎(簡稱新冠肺炎)疫情的爆發對國家經濟、企業生存和個人職業都帶來了一定的壓力。在面對嚴重公共危機時,個體自身也會產生一系列應激反應,引發情緒、認知、行為、生理上的變化[1]。一項針對大眾對新冠肺炎疫情的認知、態度和行為的調查顯示,98.54%的受訪者出現過度恐懼、擔憂和緊張,認為本次疫情帶來了較大的威脅[2]。而以往的研究表明,女性往往比男性更頻繁地體驗到情緒且體驗程度更強烈[3],即使面對同樣的壓力源,女性往往比男性更脆弱、更容易抑郁、更易患創傷后應激障礙[4]。

面對疫情帶來的現實壓力,個體的精神狀況不僅受到外部環境的影響,也受到其內在資源的影響,比如心理彈性和就業能力。心理彈性(Resilience)又叫做韌性、復原力,是個體處于逆境或者高壓環境下,克服困難適應現實的能力[5-6]。大量研究證實,心理彈性可視為一種有效的壓力應對資源,能降低壓力事件對個體產生的負面影響,促進個體身心健康的發展[7]。本次疫情引發的經濟危機也給個人職業帶來更多風險,在這種情況下就業能力(Employability)對于個人的職業發展非常重要,Fugate等人[8]認為高就業能力是一種重要的應對資源, 它既能使個體在工作環境中更好地識別和實現工作機會,也能以更積極的態度對待工作中的挫折和意外,因而更少地感受到工作不安全感。

以往研究提示,壓力之下較強的就業能力很可能有助于減少個體的負面情緒,但尚未有研究就心理彈性和就業能力對于情緒的交互作用有深入的探討。因此,本研究主要研究在疫情壓力下,女性的心理彈性、就業能力如何調節外在壓力對其心理健康的影響,從而進一步探索重大公共衛生事件等壓力下女性自我心理防護的方式,為心理健康干預工作提供參考。

2 對象與方法

2.1 對象

2020年2月中下旬全國延期復工期間,通過問卷星制作調查問卷,并利用網絡平臺和朋友圈等途徑發放問卷。本研究共回收問卷1401份,以剔除正負三個標準差以外的異常值為標準剔除無效問卷98份,最終獲得有效問卷1303份,問卷回收有效率為93.00%。

其中,年齡情況:20歲以下17人(1.3%),21-30歲606人(46.5%),31-40歲461人(35.4%),41-50歲164人(12.6%),50歲以上55人(4.2%);學歷情況:大專及以下216人(16.6%),大學本科829人(63.6%),研究生及以上258人(19.8%);職業狀況:黨政機關或事業單位工作人員286人(21.9%),國有企業工作人員241人(18.5%),私營企業工作人員441人(33.8%),個體經營或創業者106人(8.1%),其他職業195人(15.0%);婚姻狀況:未婚622人(47.7%),已婚616人(47.3%),離婚61人(4.7%),其他4人(0.3%);子女情況:無子女761人(58.4%),有1個子女458人(35.1%),有2個及以上子女84人(6.4%)。

2.2 方法

本研究采用問卷調查法,通過流調中心抑郁量表中文簡版(CESD-9)、廣泛性焦慮量表簡版(GAD-2)、心理彈性量表簡版(CD-RISC2-items)、就業能力量表(Self-perceived Employability Scale)、背景信息問卷(包括年齡、學歷、職業狀況、婚姻狀況、子女情況等)進行調查。其中:

(1)流調中心抑郁量表中文簡版(CESD-9):由Radloff編制、何津等2013年修訂的流調中心抑郁量表(the Center for Epidemiological Studies Depression Scale)CESD-9中文簡版[9],通過詢問情緒低落等典型的抑郁癥狀,評定最近兩周內出現這種感受的頻次,以評估當前的抑郁水平。該量表共9個項目,采用4點計分,其中第4、8題為反向計分。按照評分標準,CESD-9的評分分為三組:0-9分、10-16分、17-27分,分別對應無抑郁、有抑郁傾向和具有抑郁高風險。本研究中,該量表的信度為0.89。

(2)廣泛性焦慮量表簡版(GAD-2):國際通用的焦慮癥狀篩查量表,GAD-2由GAD-7(7-Item Generalized Anxiety Disorder Scale)的前2個條目組成,即“感覺緊張、焦慮或不安的頻率”和“無法停止或控制自己的擔心”,這兩個問題是DSM-IV焦慮診斷標準的核心診斷。GAD-2的總分范圍為0-6分,分界值取3時,診斷GAD的靈敏度和特異度均較高,分別為86%和83%[10]。國外研究表明 GAD-2在焦慮篩查中具有好的信度和效度[11]。本研究中,該量表的信度為0.84。

(3)心理彈性量表簡版(CD-RISC2-items):Conner等人[12]于2003年編制的心理彈性量表(Conner Davidson Resilience Scale,CD-RISC),將心理彈性作為人格特質進行測評。CD-RISC由25個條目組成,Vaishnavi等人[13]編制了CD-RISC2-Items,即只保留了原量表中的兩個條目:“能夠適應變化”和“在經歷疾病和困境之后傾向于恢復過來”,他們的研究顯示CD-RISC2的信效度都是可以接受的。本研究中,該量表的信度為0.80。

(4)就業能力量表(Self-perceived Employability Scale):本研究采用Rothwell&Arnold[14]編制的就業能力量表,主要是基于心理契約從員工自我感知的視角進行測量,包括內部就業能力和外部就業能力兩個測量維度。曾垂凱[15]對此量表進行了跨文化檢驗,檢驗其對我國員工的使用性,發現總的就業能力、內部就業能力、外部就業能力三者的信度分別為0.85、0.83、0.79,內部一致性系數分別為0.8、0.66、0.74,說明這一量表的中文版本可以適用于我國。本研究主要參考王翡翡[16]翻譯和驗證的兩維度9題版本量表,采用4點計分法,總量表、內部就業能力量表、外部就業能力量表的信度分別為0.87、0.83、0.85。

2.3 統計分析

本研究采用SPSS 20.0統計軟件包進行描述統計、相關分析和回歸分析,以P<0.05為差異有統計學意義。

3 結果

3.1 共同方法偏差檢驗

Harman單因素法檢驗結果表明,未旋轉得到的5個因子的特征值都>1,且第一個因子解釋的變異量為32.56%,<40%的臨界標準。因此,本研究不存在嚴重的共同方法偏差。

3.2 描述統計及相關分析

各變量的平均數、標準差和相關矩陣如表1所示,就業能力與心理彈性呈顯著正相關,與焦慮、抑郁呈顯著負相關;心理彈性與焦慮、抑郁呈顯著負相關;焦慮與抑郁呈顯著正相關。此外,年齡、婚姻情況、子女情況及職業在主要研究變量上均存在顯著相關。因此,在后續分析中將年齡、婚姻情況、子女情況及職業作為控制變量。

表1 各變量的描述性統計結果和相關矩陣

3.3 調節效應檢驗

多重共線性分析結果表明,預測變量的方差膨脹因子值為1.197之間,<5,容忍度為0.835,>0.1,因此本研究數據不存在多重共線性問題。采用Hayes(2013年)編制的SPSS宏程序PROCESS,將年齡、職業、婚姻情況及子女情況作為控制變量,選擇Model number為1,重復取樣5 000次,計算95%的置信區間,以檢驗心理彈性在就業能力與焦慮、抑郁之間的調節作用。

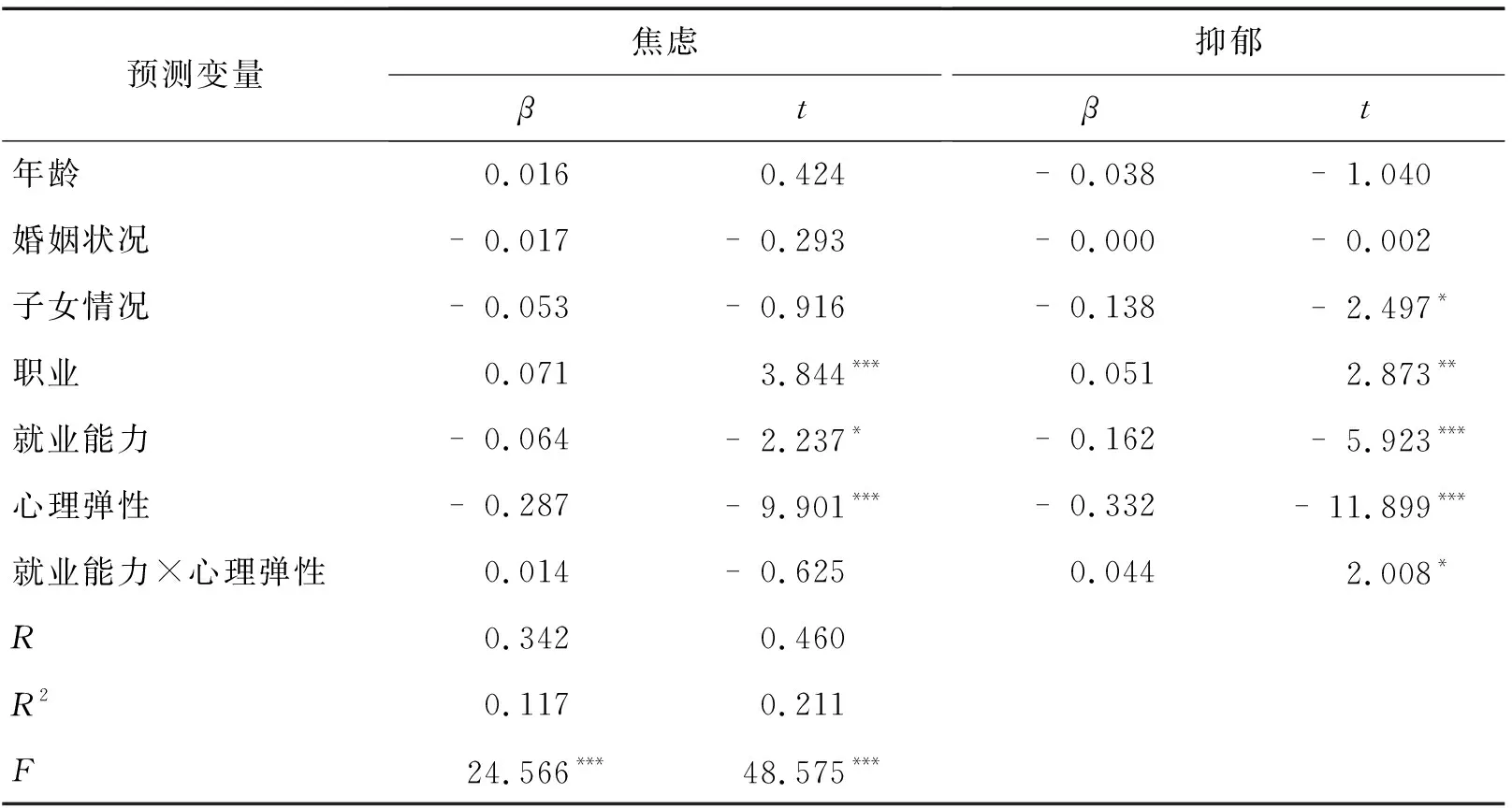

如表2所示,就焦慮而言:心理彈性回歸系數顯著(β=-0.287,P< 0.001),心理彈性越高,焦慮水平越低;就業能力回歸系數顯著(β=-0.064,P< 0.05),就業能力越強,焦慮水平越低;心理彈性和就業能力的交互項作用不顯著(β= 0.014,P> 0.05)。就抑郁而言:心理彈性回歸系數顯著(β=-0.332,P< 0.001),心理彈性越高,抑郁水平越低;就業能力回歸系數顯著(β=-0.162,P< 0.001),就業能力越強,抑郁水平越低;同時心理彈性和就業能力的交互項作用也顯著(β= 0.044,P< 0.05),即心理彈性在就業能力與抑郁之間起調節作用,心理彈性水平較高的個體相對于心理彈性較低的個體其就業能力越強,越不容易出現抑郁。

表2 模型中變量關系的回歸分析

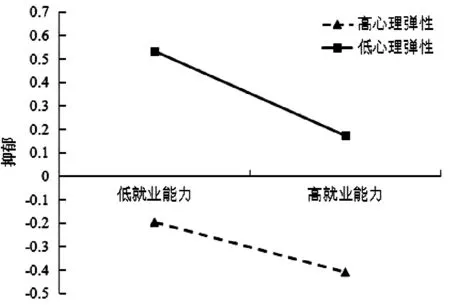

為了更清楚地揭示心理彈性的調節效應,將心理彈性按照平均數正負一個標準差分為高、低兩組,采用簡單斜率分析考察在不同心理彈性水平下就業能力對抑郁的影響。如圖1所示,結果表明,當心理彈性水平較低時,就業能力顯著負向預測抑郁(B simple=-0.209,t=-5.688,P<0.001);當心理彈性水平較高時,就業能力顯著負向預測抑郁(B simple=-0.123,t=-3.755,P<0.001),但其預測作用減弱。換言之,心理彈性水平較高的個體相對于心理彈性較低的個體其就業能力越強,越不容易出現抑郁。

圖1 心理彈性在就業能力與抑郁關系的調節作用

4 討論

在本研究中,心理彈性和抑郁、焦慮呈顯著負相關,和就業能力呈顯著正相關,并在就業能力和抑郁之間起調節作用;心理彈性水平較高的個體相對于心理彈性較低的個體其就業能力越強,越不容易出現抑郁。由此可見疫情之下,女性的心理彈性水平和就業能力對抑郁情緒產生交互影響。心理彈性水平較高的情況下,就業能力越強,相對越不容易產生抑郁情緒;反之,心理彈性水平較低的情況下,就業能力越弱,越容易出現抑郁情緒。

本研究結果可以與以往對心理彈性的研究結果相映照。以往研究表明:心理彈性可作為創傷后應激障礙(PTSD)發生率的預測因素[17-18],與積極情緒顯著正相關,與焦慮、抑郁顯著負相關[19-20],可以提高生活滿意度[21-22],有效降低心理疾病的發生率[23],有利于更快的恢復心理健康[24],是促進創傷后成長的決定性因素[25]。

本研究也驗證了以往對就業能力的研究結果。以往研究表明:員工如果具有更好的就業能力,就能更好地識別和實現職業生涯機會,更自如地適應工作的頻繁變化和激烈的就業競爭[26-27];Cuyper等人[28]研究了就業能力與工作不安全感之間的關系,并證實就業能力顯著負向影響工作不安全感。不安全感往往和負面情緒相關,而本研究表明就業能力會影響人的心理健康狀況。

本研究的部分數據體現了疫情之下民眾的抑郁焦慮狀況[29],心理彈性和就業能力不僅分別有助于減少壓力下女性的抑郁和焦慮,而且兩者之間存在著交互作用,即當個體的心理彈性水平較高的情況下,隨著就業能力的提高,抑郁的風險降低得更加明顯。這個結果意味著個體的各種內在資源之間有某種疊加的效應,多個內在資源的疊加,可能會擴大對心理健康的影響。在本研究中,就業能力是工作領域的一種自我評估,是屬于特定領域的內在資源;而心理彈性是在各個領域都會涉及到的,影響更為廣泛的內在資源,當這兩種內在資源同時存在從而產生某種疊加效應的時候,將會增強個體的心理健康程度。

本研究的局限性在于,樣本的學歷分布相對偏高,所以不能代表全國的整體狀況。另外,本研究聚焦于女性,所以研究結果對于男性的適用性有待進一步的探討。

綜上所述,在面對疫情等重大公共衛生事件的壓力時,女性提升心理彈性水平有助于更快的克服和適應困難情境,迅速調節與恢復自己的情緒狀態,從而更好的改善心理健康狀況,降低壓力對個體產生的負面影響。與此同時,面對重大公共衛生事件帶來的職業風險,女性提升個人的就業能力,利于更有效的識別和發掘新的工作機會,有助于增強個體的職場競爭力和職業安全感,降低自己的焦慮和抑郁情緒。