鄱陽湖不同水文期浮游生物群落結構特征和影響因素及水質評價

楊 瀟 馬吉順 張 歡 周 瓊

(1. 華中農業大學水產學院, 農業農村部淡水生物繁育重點實驗室, 武漢 430070; 2. 長江經濟帶大宗水生生物產業綠色發展教育部工程研究中心, 武漢 430070; 3. 南昌大學生命科學學院, 南昌 330031)

浮游生物是水生生態系統重要的參與者, 對維持水體食物網結構與功能的作用非常關鍵[1]。其中, 浮游植物作為初級生產者, 其種類組成、群落結構和豐度變化是反映湖泊生態系統功能的重要指標[2,3]。浮游動物主要以浮游植物為食, 其本身又作為魚類和水體無脊椎動物的餌料生物, 在調節湖泊初級生產力水平及漁業資源保護方面發揮著重要作用[4,5]。浮游生物群落結構易受水溫、營養鹽、溶氧和pH等湖泊環境因子的影響, 環境因素的變化會引起浮游生物的密度、生物量與多樣性發生變動[6]。在通江湖泊, 除各種影響湖泊浮游生物群落結構的常見因素外, 不同水文期的水位變化及湖泊面積差異巨大, 季節性水位變化通過改變水體營養狀態導致浮游生物群落結構產生變化。因此, 水位變化也是影響湖泊生態系統功能的一個重要因素[7,8]。

湖泊在維持生態系統能量轉移、信息傳遞及區域氣候變化中具有特殊的生態作用[9], 其中通江湖泊由于具有復雜的出入流邊界和物質交換頻繁等特性[10], 尤其對所連接河流的干流具有調蓄功能,在維持所連接河流的生物多樣性方面具有重要意義[11]。鄱陽湖(115°55′—116°03′ E, 29°05′—29°15′ N)是長江中下游典型的通江湖泊, 也是我國第一大淡水湖[12], 其地形復雜, 河湖交錯, 匯納修河、贛江、撫河、信江與饒河五大河流, 并與長江相連。受內河和長江洪水雙重影響, 鄱陽湖周年內湖泊水位變化具有顯著季節性差異[13], 形成“豐水一片, 枯水一線”的獨特水文景觀。由于復雜的水文情勢、特殊的地理位置及豐富的初級生產力, 鄱陽湖具有豐富的水生生物資源[14]。近年來, 在人類活動的影響下,鄱陽湖水生生物群落結構發生了顯著的變化, 如:水生植物植被和漁業資源衰退、藻類生物量增加和魚類生物多樣性下降。本研究在鄱陽湖湖區選取5個典型研究位置, 在2017年不同水文期對浮游生物進行系統調查, 旨在調查不同水文期鄱陽湖浮游生物的群落結構特征; 通過多元統計分析揭示影響鄱陽湖水域不同水文期浮游生物群落結構的主要環境因素; 基于浮游生物多樣性指數對鄱陽湖水質進行評價。本研究的開展將為通江湖泊的管理及江湖聯通關系和穩態機制的研究提供基礎數據和理論參考。

1 材料與方法

1.1 采樣位置與時間

鄱陽湖豐水期通常在每年4—9月, 枯水期為每年10月至次年3月。根據鄱陽湖水文、氣候與環境特征, 本研究于2017年8月(豐水期)和12月(枯水期)在鄱陽湖湖區進行浮游生物樣品采集。在鄱陽湖湖區典型水域選擇5個采樣位置: 吳城、星子、都昌、鄱陽和余干(圖 1), 并在每個研究位置分別設置3個水質和浮游生物采樣點。

圖1 鄱陽湖采樣位置及各采樣點分布Fig. 1 The distribution of sampling sites of Poyang Lake

1.2 樣品采集與處理

浮游植物定性樣品的采集使用25#浮游生物網在水體表層呈“∞”型緩慢拖行撈取, 采集后轉移至50 mL小方瓶中, 加入4%的甲醛溶液進行固定。浮游植物定量樣品在每個采樣點分別從表層和底層取等量的水樣混合, 然后從中取1 L水樣置于1 L廣口塑料瓶中, 現場加入15 mL魯哥氏液固定, 并帶回實驗室靜置48h后濃縮至50 mL, 在10×40倍鏡下進行物種鑒定[15,16]。

浮游動物定性樣品采用浮游生物定性樣品觀察鑒定, 原生動物和輪蟲的定量分析通過浮游植物定量樣品完成鑒定并計數。由于通江湖泊浮游動物生物量偏低等原因, 浮游甲殼動物定量樣品使用5 L采水器采集20 L水樣, 通過13#浮游生物網過濾轉移至50 mL樣品瓶中, 加入4%的甲醛溶液進行固定并帶回實驗室, 在10×10倍顯微鏡下進行鑒定[17,18]。

水體環境因子測定包括水溫(WT)、pH、電導率(Cond)、溶解氧(DO)、總氮(TN)、總磷(TP)及氨氮(N H+4-N)等, 測定方法參照湖泊富營養化評價方法及分級標準[19], 采用美國YSI便攜式水質分析儀現場測定水溫、pH、電導率和溶氧。

1.3 數據處理

物種多樣性指數 采用Shannon-Wiener 多樣性指數、Margalef 物種豐富度指數和Pielou均勻度指數對物種多樣性進行分析, 計算公式為:

Shannon-Wiener 指數H′=-∑(Ni/N)log2(Ni/N)

Margalef 指數d=(S-1)/log2N

Pielou 指數J=H′/log2S

式中,Ni為i種的個體數,N為所有種類總個體數,S為物種數, 具體評價標準見表 1[20—22]。

表1 多樣性指數評價標準Tab. 1 Evaluation standard of diversity indices

優勢種的確定 物種優勢度計算公式

式中,ni為i種的個體數,N為所有種類總個體數,fi為第i種在各采樣點出現的頻率。Y值大于0.02為調查中的優勢種[23]。

統計分析 使用CANOCO for Windows 4.5軟件對不同水文期浮游生物與環境因子進行排序分析。為了確定合適的分析模型, 首先對浮游生物種類數據進行去趨勢分析(Detrended correspondence analysis, DCA)。DCA結果中, 如果這4個軸中梯度最長(最大值)超過4, 選擇單峰模型典范對應分析(Canonical correspondence analysis, CCA)更合適; 如果小于3, 選擇線性模型冗余分析(Redundancy analysis, RDA)比較合理; 如果介于3—4, 單峰模型和線性模型都是合適的[24]。單因素方差分析通過SPSS 22.0完成。

2 結果

2.1 鄱陽湖不同水文期浮游生物種類組成及優勢種

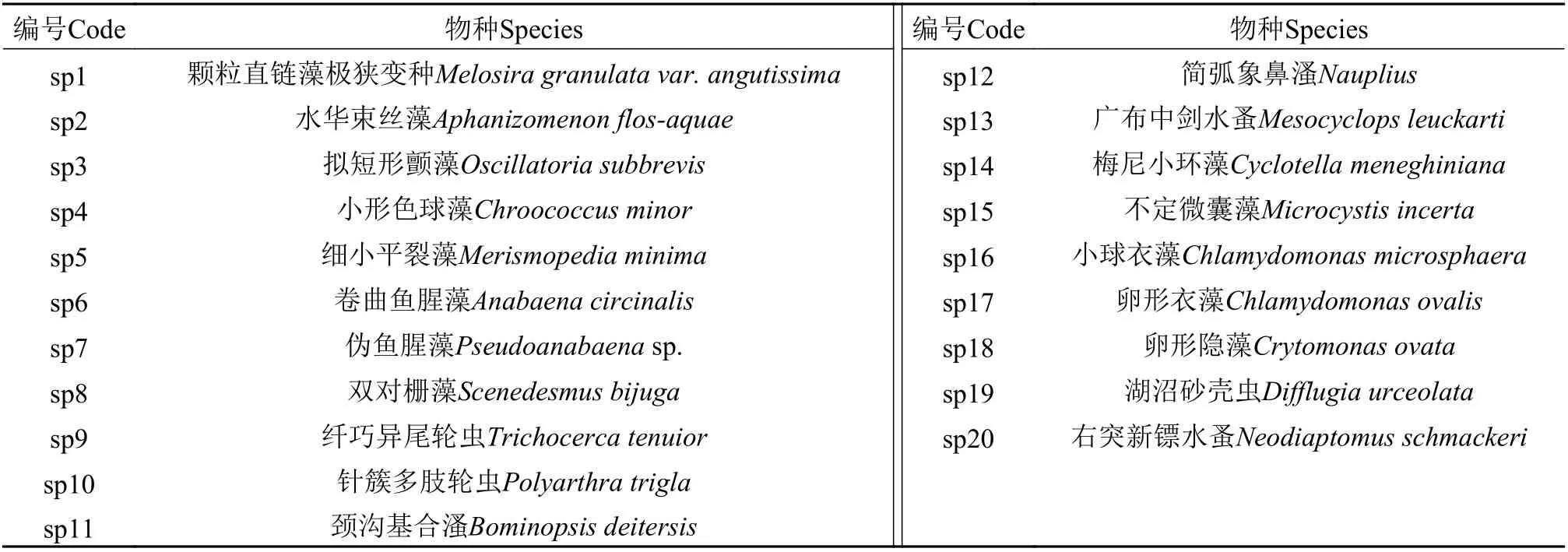

豐水期浮游植物檢測到硅藻門、藍藻門、綠藻門、黃藻門、裸藻門、隱藻門、金藻門和甲藻門8個門類, 共75屬186種, 以硅藻門和綠藻門為主。其中硅藻門50種, 占浮游植物總數的26.88%;綠藻門72種, 占浮游植物總數的38.71%; 藍藻門等其他6個門類占34.41%。豐水期浮游植物優勢種有8種, 分別為顆粒直鏈藻極狹變種(Melosira granulata var. angutissima)、水華束絲藻(Aphanizomenon flos-aquae)、擬短形顫藻(Oscillatoria subbrevis)、小形色球藻(Chroococcus minor)、細小平裂藻(Merismopedia minima)、卷曲魚腥藻(Anabaena circinalis)、偽魚腥藻(Pseudoanabaenasp.)和雙對柵藻(Scenedesmus bijuga)。枯水期浮游植物檢測到6個門類, 分別為硅藻門、藍藻門、綠藻門、黃藻門、裸藻門和隱藻門, 共52屬119種, 仍以硅藻門和綠藻門為主。其中硅藻門53種, 占枯水期浮游植物總數的44.54%; 綠藻門43種, 占浮游植物總數的36.13%; 藍藻門等其他門類占19.33%。枯水期浮游植物優勢種共7種, 分別為顆粒直鏈藻極狹變種、梅尼小環藻(Cyclotella meneghiniana)、不定微囊藻(Microcystis incerta)、雙對柵藻、小球衣藻(Chlamydomonas microsphaera)、卵形衣藻(Chlamydomonas ovalis)和卵形隱藻(Crytomonas ovata)。

豐水期檢測到浮游動物四大類群75種, 其中原生動物33種(44%), 輪蟲29種(38.7%), 枝角類7種(9.3%), 橈足類6種(8%)。優勢種為纖巧異尾輪蟲(Trichocerca tenuior)、針簇多肢輪蟲(Polyarthra trigla)、頸溝基合溞(Bominopsis deitersis)、簡弧象鼻溞(Bosmina coregoni)和廣布中劍水蚤(Mesocyclops leuckarti)共5種。枯水期檢測到浮游動物四大類53種, 其中原生動物23種(43.4%), 輪蟲15種(28.3%), 枝角類6種(11.3%), 橈足類9種(17.0%)。優勢種共4種, 分別為湖沼砂殼蟲(Difflugia urceolata)、簡弧象鼻溞、右突新鏢水蚤(Neodiaptomus schmackeri)和廣布中劍水蚤(表 2)。

表2 鄱陽湖不同水文期的浮游生物優勢種Tab. 2 Dominant species of plankton during different hydrological periods in Poyang Lake

2.2 鄱陽湖不同水文期浮游生物密度與生物量

浮游植物豐水期密度變化范圍為(16.30—57.56)×106cells/L, 平均值為34.38×106cells/L; 枯水期密度變化范圍為(1.06—5.28)×106cells/L, 平均值為2.43×106cells/L。通過方差分析, 鄱陽湖浮游植物密度在兩個水文期差異極顯著(F=13.778,P<0.01)。浮游動物豐水期密度變化范圍為3191.70—7614.98 ind./L,平均值為6049.82 ind./L; 枯水期密度變化范圍為3052.11—6724.52 ind./L, 平均值為4489.35 ind./L,枯水期相比豐水期密度降低, 但無顯著差異(F=2.314,P>0.05, 圖 2)。

圖2 不同水文期浮游植物(a)和浮游動物(b)的密度Fig. 2 The density of phytoplankton (a) and zooplankton (b) during different hydrologic periods

浮游植物豐水期生物量最大值為43.52 mg/L,顯著高于枯水期生物量最大值(3.65 mg/L)。豐水期與枯水期生物量平均值分別為27.90和2.15 mg/L,浮游植物生物量在2個水文期差異極顯著(F=16.034,P<0.01)。浮游動物豐水期生物量最大值為10.05 mg/L,平均值為5.74 mg/L。枯水期生物量最大值為4.44 mg/L,平均值為1.45 mg/L, 浮游動物生物量在兩個水文期差異極顯著(F=6.397,P<0.05, 圖 3)。

圖3 不同水文期浮游植物(a)和浮游動物(b)生物量Fig. 3 The biomass of phytoplankton (a) and zooplankton (b) during different hydrologic periods

2.3 不同水文期浮游生物群落結構與環境因子分析

如表 3所示, 在5個監測位點中, 吳城的水溫在2個水文期均高于其他4個采樣點。在豐水期, 鄱陽和吳城的溶解氧較高, 都昌次之, 余干和星子較低,在枯水期, 鄱陽的溶解氧濃度最高, 都昌和余干次之, 吳城和星子較低。不同水文期的溶解氧具有顯著差異(P<0.01)。余干TN和TP在枯水期處于最大值, 均高于同期其他4個采樣點。所有監測點的水溫、透明度和溶解氧在2個水文期差異顯著(P<0.05或P<0.01, 表 3)。雖然2個水文期的電導率、pH、TP、TN和 NH+4-N在統計學上的差異并不顯著, 但不同水文期間也有一定的波動。水體pH在7.37—8.29, 平均值為7.75, 整體上鄱陽湖水體偏堿性。TP與TN從豐水期到枯水期均有升高, 分別從豐水期的0.04和1.13 mg/L升至枯水期的0.06和1.54 mg/L。

表3 鄱陽湖豐水期與枯水期的環境因子特征Tab. 3 Characteristics of environmental factors during wet and dry seasons in Poyang Lake

以浮游生物優勢種的密度數為響應變量(代碼見表 4), 進行去趨勢分析(DCA)。豐水期和枯水期的DCA分析結果顯示: 4個排序軸中最大的長度梯度分別為0.74和1.118, 表明線性模型冗余分析(RDA)能更好地解釋鄱陽湖2個水文期環境因子對于浮游生物生態分布的驅動作用。

表4 RDA排序圖中的浮游生物物種及其編號Tab. 4 The species and codes of plankton for RDA analysis

豐水期浮游生物優勢種與環境因子RDA排序如圖 4所示。“△”代表浮游植物, “○”代表浮游動物。前兩個排序軸的特征值分別為0.464和0.274,物種數據累計變化率的73.8%在軸1和軸2中被解釋。浮游生物優勢種大多集中在第三、第四象限,與TP、pH和水溫呈正相關, 與電導率、TN和氨氮等呈負相關。簡弧象鼻溞與透明度呈正相關, 擬短形顫藻與電導率呈較強的正相關性。其中水溫、電導率、pH、溶解氧、TN和 NH+4-N與軸一呈正相關, 電導率呈最大正相關, 相關性為0.8851, TN次之, 相關性為0.5197。透明度與軸一呈最大負相關,相關性為0.7777。TP與軸二呈最大負相關, 相關性為0.6663。總體來看, 透明度、電導率和營養鹽對豐水期浮游生物分布有較大影響。枯水期浮游生物優勢種與環境因子RDA排序如圖 5所示。軸一和軸二的特征值分別為0.739和0.231, 共解釋了浮游生物功能群變異程度的97.4%。其中水溫、電導率、透明度、TN、TP和-N與軸一呈負相關,水溫呈最大負相關, 相關性為0.7224。pH與溶解氧與軸一呈正相關, 溶解氧相關性為0.8886呈最大正相關。浮游生物優勢種主要集中于排序圖右側, 與溶解氧呈正相關, 與水溫、透明度和TN等呈負相關。顆粒直鏈藻極狹變種與TN有較強的正相關性,湖沼砂殼蟲與水溫呈顯著正相關。水溫和溶解氧對枯水期浮游生物分布有較大影響。

圖4 豐水期浮游生物優勢種與環境因子的RDA排序圖Fig. 4 RDA analysis of dominant plankton species and environmental factors during wet season

圖5 枯水期浮游生物優勢種與環境因子RDA排序圖Fig. 5 RDA analysis of dominant plankton species and environmental factors during dry season

2.4 浮游生物多樣性分析

浮游植物Shannon-Wiener多樣性指數(H′)為2.96—4.39, 均值為3.95。Margalef豐富度指數(d)為3.59—6.52, 均值為4.98。Pielou均勻度指數(J)為0.58—0.89, 均值為0.76。3種指數對應水質類型均為寡污或無污(圖 6)。

圖6 不同水文期浮游植物多樣性指數Fig. 6 Diversity indices of phytoplankton during different hydrological periods

浮游動物Shannon-Wiener多樣性指數(H′)為2.06—3.51。Margalef豐富度指數(d)值為1.59—3.51。2種指數對應水質類型為β-中污。全年Pielou均勻度指數(J)值為0.50—0.89, 污染等級為寡污或無污。浮游動物多樣性指數低于浮游植物, 綜合浮游動物多樣性評價鄱陽湖水質為寡污-β-中污(圖 7)。

圖7 不同水文期浮游動物多樣性指數Fig. 7 Diversity indices of zooplankton during different hydrological periods

3 討論

3.1 鄱陽湖不同水文期浮游生物群落結構特征

在調查期間, 鄱陽湖浮游植物在豐水期與枯水期均以硅藻門和綠藻門為主, 在2個水文期均出現了中、富營養型水體的指示種類顆粒直鏈藻極狹變種與雙對柵藻[25], 這與張婷等[12]在2011年開展的鄱陽湖水域浮游生物調查結果類似。豐水期綠藻數量占比較大, 枯水期硅藻門種類與數量占比大幅提高, 這可能是因為硅藻多為冷水性物種, 而綠藻多喜歡生長在溫暖的水體中[26]。國內多條河流及湖泊的浮游動物研究結果均表明原生動物和輪蟲為優勢類群[27,28], 且浮游動物優勢種因受環境條件影響, 季節變化明顯[29]。在本研究中, 浮游動物主要為輪蟲和原生動物, 全年的原生動物和輪蟲物種數比例超過70%。浮游動物在豐水期與枯水期僅有2種共同的優勢種類, 表明浮游動物優勢種的季節變化顯著。浮游生物密度與生物量在不同水文期存在差異, 除了水溫的影響外, 這極可能與水位波動有關[30]。研究表明, 水位波動會對湖泊的狀態產生影響[31]。豐水期水位上漲、水量增加, 對營養物質產生稀釋作用, 并提高豐水期的水體透明度水平; 在枯水期, 鄱陽湖在經歷退水之后處于相對靜水環境, 相對豐水期具有較高的養分。原生動物和輪蟲能夠攝食腐殖質, 分解有機物質[32], 豐水期浮游動物大量增長的原因極可能是在豐水期湖邊周圍的大片濕地被淹沒之后, 很多濕地植物碎屑進入湖泊被分解, 從而成為原生動物和輪蟲的主要食物來源之一。在本研究中不同水文期的浮游植物、浮游動物的密度與生物量均有明顯差異, 豐水期浮游生物生物量明顯高于枯水期, 除了水溫因素的影響外, 可能與季節性水位變化驅動的理化環境變化密切相關。

3.2 環境因子對鄱陽湖不同水文期浮游生物群落結構的影響

鄱陽湖與長江及5條入湖河流形成了復雜的江湖生態系統, 受各種水文與理化環境因素的影響較大[33]。在本研究中, 鄱陽湖浮游生物的群落結構在豐水期與枯水期差異顯著。豐水期的RDA排序圖顯示, 電導率、透明度和營養鹽對浮游生物群落結構有重要影響。電導率能夠反映水體中各種離子的總含量[34], 陸地植物、土壤有機物質和樹葉碎片因豐水期水位上漲被沖入河流, 經過水體中微生物的分解, 對水體中電導率產生直接影響[35]。許海等[36]表明, 氮和磷等營養鹽是藻類生長的物質基礎。浮游植物的生長需要吸收利用營養鹽[37], 豐水期浮游植物數量增多, 對營養鹽利用需求增大, 是導致營養鹽濃度下降的主要原因之一。在豐水期, 雖會有外源性營養輸入, 但同時長江水流及五條入湖河流與鄱陽湖湖水混合, 稀釋了水體中的營養物質。季鵬飛等[38]在對長江中下游湖泊水體氮磷比時空變化的研究中表明, 當外來水對湖水產生稀釋時, 水體中的磷污染物也得到稀釋, 使水體中TP含量降低, 同時豐水期水溫升高對水體進行反硝化脫氮產生推進作用, TN濃度下降, 二者共同作用下使TN/TP并未產生明顯變化, 其水環境更有利于浮游生物的生長。豐水期鄱陽湖水位上升, 入湖流量增大, 水位劇烈波動對湖水的沖刷導致湖泊沉積物再懸浮[39], 高濃度懸浮物會影響浮游植物生長并直接對浮游動物攝食產生阻礙作用, 從而影響浮游生物的群落結構[40]。

枯水期的RDA排序結果表明, 水溫和溶解氧是影響浮游生物群落結構的主要環境因子。不同的浮游植物群落有不同的最適水溫, Elliott等[41]的研究表明, 水溫在15℃左右時浮游植物群落中硅藻為優勢種群, 30℃左右時以綠藻為主。本研究枯水期水溫在9—13℃, 適合喜低溫的硅藻生長繁殖, 枯水期浮游植物的群落結構特征表明硅藻占比較大(優勢種群)。且在本研究的RDA分析中, 綠藻門中的雙對柵藻與水溫呈正相關, 大部分硅藻與隱藻則與水溫呈負相關。浮游動物的生長、代謝與水溫有密切關系, 當水溫發生變化時, 浮游動物的群落結構與密度分布也隨之產生變化[42]。聶雪等[43]對鄱陽湖的研究表明, 當水溫較低時浮游動物密度也較低, 且隨著水溫的持續降低, 枝角類數量減少甚至消失。溶解氧是水生生物生存的必要條件之一, 其含量高低可作為水生生物是否適應水體環境的象征[44]。俞焰等[45]對溶解氧與水體中浮游植物生長的關系的研究指出, 溶解氧對浮游植物的影響體現在它們之間的相互作用上, 浮游植物通過光合作用釋放氧氣, 增加水體溶解氧含量; 當溶解氧含量較低時則會抑制浮游植物的生長。本研究中豐水期溶解氧與枯水期有極顯著差異(P<0.01), 枯水期溶氧濃度較豐水期高, 原因極可能是枯水期浮游動物數量低于枯水期, 浮游動物整體活動弱于枯水期,需氧量減少, 導致水中溶解氧濃度升高。這與王碩等[46]的研究結果類似。

3.3 基于浮游生物多樣性指數的水質評價

物種多樣性既能反映群落結構的基本情況, 也能揭示水質狀況, 因此, 浮游生物的多樣性指數被廣泛應用到各種水體的水質評價中[47]。在本研究中, 鄱陽湖豐水期和枯水期浮游植物的生物多樣性指數(Shannon-Wiener、Margalef和Pielou)年均值處于較高水平, 顯示鄱陽湖各采樣點的水質為寡污或無污。這表明鄱陽湖浮游植物種類多, 且各種類個體數量分布均勻[48]。相比而言, 浮游動物的生物多樣性指數年均值較浮游植物低, Shannon-Wiener指數和Margalef指數處于2—3, 顯示水體污染類型為β-中污, Pielou指數均大于0.5, 表明浮游動物分布相對均勻, 但豐富度較浮游植物低。從浮游動物的種類組成來看, 鄱陽湖全年以原生動物和耐污性較高的輪蟲為主, 群落結構比較簡單。Shannon-Wiener指數反映了群落物種內部和種間分布的特性,Margalef指數反映了群落中種類和個體的豐富度程度[46]。豐水期Shannon-Wiener指數和Margalef指數數值高于枯水期, 表明豐水期水質狀況優于枯水期。其原因極可能是在豐水期長江水補給鄱陽湖,與湖水混合后水體交換速度加快, 江水對鄱陽湖水體產生凈化作用, 同時增加浮游生物的多樣性。豐水期吳城浮游動物豐度高于其他采樣點, 但多樣性指數低于其他采樣點, 原因可能是修河與贛江匯入鄱陽湖并帶入一些污染物, 使吳城附近水域污染物增多, 對浮游動物豐度產生顯著影響[49]。枯水期鄱陽和都昌多樣性指數顯示其水域處于β-中污狀態,黃冬凌等[50]在對湖泊與出入水質關聯性研究中表明, 信江和撫河流域污染排放嚴重, 對鄱陽湖水質影響較大。而鄱陽與都昌處于鄱陽湖東南部, 臨近饒河和信江, 因此相較于其他采樣點多樣性指數明顯偏低。綜合浮游生物多樣性指數的評價結果來看, 鄱陽湖全年水質屬于寡污-中污類型。

4 結論

(1)鄱陽湖豐水期共鑒定浮游植物186種, 浮游動物76種; 枯水期鑒定浮游植物119種, 浮游動物54種。浮游植物在不同水文期均以硅藻門和綠藻門為主, 浮游動物以原生動物和輪蟲為優勢種群。(2) 鄱陽湖浮游生物群落結構在不同水文期變化顯著, 浮游植物密度與生物量在不同水文期之間的差異均為極顯著, 浮游動物豐水期密度高于枯水期,但無顯著差異, 浮游動物生物量在不同水文期差異顯著。(3) 透明度、電導率和營養鹽是影響鄱陽湖豐水期浮游生物群落結構的主要環境因素, 影響枯水期浮游生物群落結構的主要環境因素為水溫和溶解氧。(4)基于生物多樣性指數對鄱陽湖進行水質評價, 結果表明鄱陽湖水質為寡污-中污狀態。