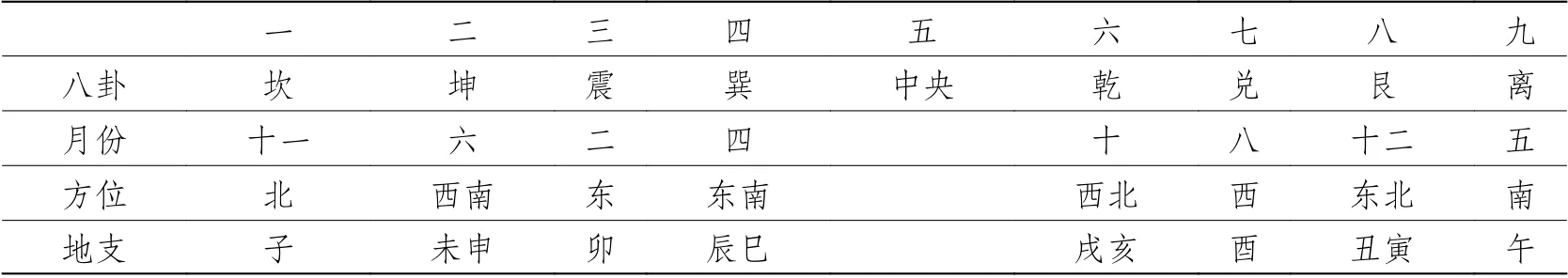

“洛圖”演義與秦漢時期的科學“祛魅”*#

張樹國 杭州師范大學

無論在西方還是古代中國都存在一個源遠流長的神秘學傳統。據荷蘭學者哈內赫拉夫(Wouter J.Hanegraaff

)研究,神秘學(esotericism

)似乎是一個難以捉摸的研究領域,是一直被邊緣化為“被拒知識”(rejected knowledge

)的那種世界觀、修習和認知方式。西方神秘學概念中包含了三種最常見的模型:第一種模型指向具有古代根源的“附魔性”(enchanted

)的前啟蒙世界觀;第二種指向啟蒙運動之后出現的形形色色以探尋“隱秘知識”(the occult

)的潮流和組織,以替代傳統宗教和理性科學;第三種指向宗教本身的一種普遍的“內在”靈性維度。

“神秘學”與古代中國數術、方技、占星術等通稱為“玄學”的知識領域毫無違和之感,戰國、秦、漢時期尤為突出。一方面是由于這一時期春秋以前天子、國君對天學的壟斷被終結,同時神性宇宙世界觀崩塌,戰爭頻繁,國家處于生死存亡中,天文星占學獲得了異常迅猛的發展;另一方面,漢初黃老思想盛行,社會風氣比較寬松自由,中央皇朝以及藩國學術產生了探索天文星占這一原始神秘學的熱情,出現了一些追求神秘知識的精英團體對此進行的思考與探討。比如,淮南王劉安幕府成員對天地精神、日月運行以及大地神話、人類由來等許多問題進行的探討。由劉安及其門人搜集資料并撰寫而成的《淮南子?天文訓》是西漢初期天文探討的代表性成果,而司馬遷《史記?天官書》則對上古星官系統做了清晰有序的記載。英國漢學研究者德里克?沃特茲(Derek Walters)就認為周漢時期是中國占星術的黃金時期(golden age of Chinese astrology),其因有二,首先是這一時期產生的這些文本呈現出了在西方概念染指此一領域之前中國星占學的本來面目;其次,這些文本在使后世讀者對中國古人心靈世界有更清晰的了解上,其功能遠勝于概論類的評論與解釋之作。1977年在安徽阜陽從漢代汝陰侯夏侯灶墓中出土的天文儀器,對了解西漢初年天文星占水平提供了直觀的材料。如,在汝陰侯夏侯灶的棺床邊出土的“鷸(yù)鳥生肖印”暗示了墓主人可能為天文愛好者,進而使人們得以窺見當時的天文星占情況。“鷸鳥生肖印”中的“鷸鳥”是被古人視作能知天的一種鳥類,對此《說文》解釋:

鷸,知天將雨鳥也。從鳥,矞聲。《禮記》曰:知天文者冠鷸。

段玉裁注:“引《禮記》者,漢志百三十一篇語也。”《禮記》曰:“句不見今本小戴《禮記》。”《左傳?僖公二十四年》:

鄭子華之弟子臧出奔宋,好聚鷸冠。鄭伯聞而惡之,使盜誘之。八月,盜殺之于陳、宋之間。

杜預注:“鷸,鳥名。聚鷸羽以為冠,非法之服。”鄭國國君之所以殺掉戴“鷸冠”的子臧,是由于他害怕這位天文愛好者窺破“天機”危害自己的統治。同理,汝陰侯墓出土的“鷸鳥生肖印”在傳達墓主人生前雅好的同時,也讓人們看到當時對天文星占的研究可能是在隱秘狀態下進行的。

汝陰侯墓中出土的天文儀器還包括太一行九宮盤、六壬式盤。此外,還有卮器。這些出土文物對了解二十八宿的星分度、日月運行黃道及赤道的維度、對思考和研究秦漢時期的文學問題具有重要的價值。

筆者注意到,上文我們提到的汝陰侯墓中出土的卮器中,卮下有閥門,上有文字“容五升”。這說明這一卮器并非酒卮,而可能是漏卮。古代通過漏卮中的水流量計量晝夜時間,可無限循環。《莊子》中的“卮言”即取象于此,與論辯性質的語言流(verbal flow)異質同構,表征天地自然、日月運行與人生形式無窮循環的本體論。而太一行九宮盤是一件與秦漢顓頊歷(通行時間前221—前104)關系密切的儀器,其將四季運行變化的根源歸結于至尊神太一的“游宮”。這對確定西漢初年文學作品的基本時間具有重要價值,如筆者已利用顓頊歷考定《楚辭?大招》是由陸賈創作、應用于漢高祖劉邦大殮入殯禮上的招魂文本。《安世房中歌》十七章是高祖死后由叔孫通創作,組詩吸收了高祖唐山夫人的四首楚聲作品;《九歌》中“東皇太一”名稱就來源于“太一游宮”,在人們的宗教想象中居于中央天庭“紫宮”的至尊神太一在春季乘著北斗這一“帝車”來到天區東南方“東皇”太昊所在地,“東皇”太昊因此成了“太一之佐”而合稱“東皇太一”,人間帝王在此時舉辦娛樂至尊大神的祈春典禮。本文利用新出土秦漢簡帛以及考古文物“六壬式盤”,發現所謂《洛書》源于“洛圖”,而“洛圖”取象于《易緯》,是對大地八方的“建模”,從而揭示四時風氣與萬物榮衰的奧秘,與《乾鑿度》以及《洪范五行傳》等書具有共時性及同質性。

一、《易緯》星占學與秦漢時期的科學主義

秦漢時期天文星占利用《周易》以及《易傳》《易緯》對天地之道進行解釋,在東漢時結集而成《易緯》六篇,《后漢書?方術傳》記樊英“又善風角、星算,《河》《洛》七緯,推步災異”。對此,李賢注:

《易》緯:《稽覽圖》《乾鑿度》《坤靈圖》《通卦驗》《是類謀》《辨終備》也。

《河圖》《洛書》雖與《易緯》并列,實際上二者有很深淵源。上古經典只有《周易》經傳具有宇宙論之類相對系統的知識,因此具有闡釋的無限可能性。從戰國時代《周易》“十翼”到兩漢讖緯,無不依傍《周易》闡述其宇宙自然之說。可以說,《周易》及《易傳》《易緯》就是這一時期神秘學寶典。《周易?系辭上》:

易與天地準,故能彌綸天地之道,仰以觀于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故,原始反終,故知死生之說。

《系辭下》:

圣人有以見天下之賾而擬諸其形容,象其物宜,是故謂之象;圣人有以見天下之動而觀其會通,以行其典禮,系辭焉以斷其吉兇,是故謂之爻。言天下之至賾(zé)而不可惡也,言天下之至動而不可亂也。

鄭玄注謂“乾剛坤柔,各有其體,故曰擬諸其形容”。上文提到的“天下之賾”、“天下之至賾”中之“賾”,《孔疏》注“謂幽深難見。”《漢書?律歷志上》 中“探賾索隱”,顏師古注“賾亦深也。”這些幽隱深賾之學主要指天道而言,與所謂“神秘學”(esotericism

)并無二致。可以說,在秦漢時代對“天下之賾”的探究熱情是以《易》學為基礎而展開的。英國漢學家葛瑞漢(A.C.Graham)認為,“我們完全可以花費很長時間來研究從孔子(前551—479)到韓非(前233年卒)的所有哲學家,而毫不提到宇宙論這個詞”,然而—再往前走一步進入《呂氏春秋》(前240)和《周易》的“十翼”便會發現我們邁入了一個龐大的系統。在這個系統中,社會和宇宙在并置和諧與分隔沖突的秩序中關聯起來;這一秩序由與陰陽相關的對立部分構成的鏈條開始,又可分解為與五行相關的四與五(四季、四方、五色、五聲、五覺、五味……),再往下是與八卦和六十四爻相關的依次分解。在這個框架里,解釋與暗示成了依框填空,這就為諸如天文學、醫學、音樂、占卜以及后來的煉丹術和風水術等原始科學提供了有條理的觀念。

法國漢學家汪德邁(Léon Vandermeersch

)稱《易經》為“中國思想的《圣經》”,而“占卜”成為關聯宇宙的“準科學”,認為占卜學的目的是與將來建立關系,是一種時間科學,中國科學不似古希臘始于幾何,而是始于時間學。在《漢字與〈易經〉》一文中,汪德邁認為商代占卜技術已變成了準科學,占卜先于文字。占卜學成了中國史學及文學的先導,可以說這一思維成果是獨特的。《易經》源初關聯命運與人事休咎悔吝,直到《周易》“十翼”才關系到宇宙論的命題。到秦漢時期,古代宇宙論思想主要體現在《易緯》六篇中。其中《乾鑿度》出自秦漢,已為學界公認。除《易緯》六篇外,尚有《乾坤鑿度》一書,即宋代晁公武著錄為“《坤鑿度》二卷”。《乾坤鑿度》首見于北宋田鎬編《荊州田氏書目》(見《宋史?藝文志》),它比《乾鑿度》晚出,為后人所輯錄,但其內容可與《乾鑿度》相互印證。不過,“乾坤鑿度”或“坤鑿度”的名稱是有問題的。這是因為《周易》中“坤”代表大地,依古代認知,大地是四方形而非圓周形,應該用里距,怎會用“度”來表示呢?“坤鑿度”是宋朝人在不明白“鑿度”真義情況下命名的。《乾坤鑿度》雖為宋人輯佚,但其主要思想卻來自西漢,因而與《洛書》起源有密切關系。然而具體何時、怎樣“鑿”的“度”以及“度數”如何,這些存在于當時精英階層的隱秘知識已經長久不為人所知了,筆者后文有論述。可以說,在秦漢時期對天文星占這一神秘領域的探討中一直存在著早期科學主義“除魅”或“祛魅”(disenchantment

)與讖緯宗教化“復魅”(enchantment

)的斗爭。“除魅”或“祛魅”這一出自馬克斯?韋伯(Max Weber)學說的著名術語,其本義是在強調馬丁?路德(Martin Luther)的宗教改革及加爾文教派(Calvinism)對宗教教義的修改,祛除“巫魅”,使宗教力量世俗化和理性化,形成新教倫理,并塑造了資本主義精神。筆者在對“洛圖”起源進行初探的同時,也對秦漢時期的神秘學尤其是星占學進行研究,發現秦漢時期天文學探討具有早期科學主義的“祛魅”性質。“洛圖”與《洛書》是有關聯但并不相同的兩個概念,下面先對《洛書》進行研究。二、《洛書》是西漢災異政治學“復魅”的表征

《洛書》的起源具有神秘色彩。《周易?系辭下》:“河出圖,洛出書,圣人則之。”孔穎達《正義》引《春秋緯》云:

河以通乾,出天苞。洛以流坤,吐地符。河龍圖發,洛龜書感,王者沈禮焉。

《孔疏》又引孔安國之說,謂“河圖”乃八卦,《洛書》即《尚書?洪范》之“九疇”。《尚書?洪范》“天乃錫禹《洪范》九疇,彝倫攸敘”下,孔安國《傳》:“天與禹洛出書,神龜負文而出,列于背,有數至于九。禹遂因而第之,以成九類,常道所以次敘。”之所以會產生“神龜負文”而出“《洛書》”的傳說,是因為殷商時代沿續著龜崇拜的歷史,以甲骨占卜,因此神龜一直充當著天地神人之間的“靈媒”。汪德邁(Léon Vandermeersch

)認為,“龜因其有機體的宇宙性而為獨一無二之動物:龜背拱如上天,龜腹平整,方如大地。與世壽不同,龜壽不見盡頭”。《洪范》“九疇”如下:初一曰五行;次二曰羞用五事,次三曰農用八政;次四曰葉用五紀;次五曰建用皇極;次六曰艾用三德;次七曰明用稽疑;次八曰念用庶征;次九曰享用五福,畏用六極。

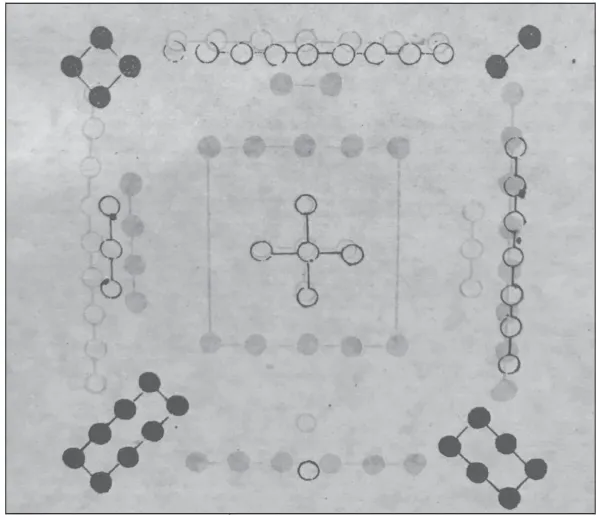

今本《尚書?洪范》與《漢書》所引文字稍有不同,“羞用五事”之“羞”為“敬”,“葉用五紀”之“葉”作“協”,“艾用三德”之“艾”作“乂”,“畏用六極”之“畏”作“威”。劉歆認為《洪范》“九疇”即“雒(洛)書”本文,并將其與所謂“洛圖”附麗在一起。下圖見于朱熹《周易本義》卷首,相傳即“洛圖”:

朱熹題解:

《洛書》蓋取龜象,故其數戴九履一,左三右七,二四為肩,六八為足。蔡元定曰:圖書之象,自漢孔安國、劉歆、魏關朗子明,有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此,至劉牧始兩易其名,而諸家因之,故今復之,悉仍其舊。

據朱熹如上所說,可知此圖具有廣泛代表性。蔡沈《書集傳》著錄“《洛書》之圖”與上朱熹《周易本義》中“洛圖”(圖1)基本一致。不同處只在做如下增補:在上“九”標注“南,前”,下“一”標注“北,后”,左“三”標注“東,左”,右“七”標注“西,右”。并引關子明云:“《洛書》之文,九前一后,三左七右,四前左二,前右八后,左六后右”,又引邵雍之說:

圖1 朱熹《周易本義》卷首所示洛圖

圓者星也,歷紀之數,其肇于此乎?方者土也,畫州井地之法,其放于此乎?

《洛書》之圖還可見明本《三才圖會?文史一卷》,與朱熹《周易本義》描述一致,云“《洛書》蓋取龜象,故其數戴九履一,左三右七,二四為肩,六八為足”。從上述引文來判斷,只有邵雍認為《洛書》之圖是“星圖”。宋以后學者主要是用語言數字對這個平面圖進行描述,所謂“蓋取龜象”云云,將此圖導入幽冥,而真義則不甚了了了。

宋儒所謂“戴九履一”之論,出自隋代蕭吉《五行大義?論九宮數》所引《黃帝九宮經》,認為此圖為“太一行九宮圖”,謂“戴九,履一,左三,右七,二四為肩,六八為足,五居中宮,總御得失”。其中“九宮”順序為:

其數,則坎一,坤二,震三,巽四,中宮五,乾六,兌七,艮八,離九。太一行九宮,從一始,以少之多,順其數也。

蕭吉《五行大義》具有重要價值,一是保留了秦漢科學探討的成果,這點將在本文第三節以后繼續探討;二是保留了西漢古說及劉歆“洛圖”,將“洛圖”之“數”與《洪范》“九疇”比附在一起,將卦數與自然休咎及政治生活進行了聯姻。下文所引即蕭吉對洛圖的解釋(括號中內容為筆者所加“按”語):《尚書?洪范》云:“初一曰五行”(按:即圖中坎一),位在北方,陽氣之始,萬物將萌;“次二曰敬用五事”(按:即坤二),位在西南方,謙虛就德,朝謁嘉慶;“次三曰農用八政”(按:即震三),位在東方,耕種百谷,麻枲蠶桑;“次四曰協用五紀”(按:即巽四),位在東南方,日月星辰,云雨并興;“次五曰建用皇極”,位在中宮,百官立表,政化公卿;“次六曰乂用三德”(按:乾六),位在西北,抑伏強暴,斷制獄訟;“次七曰明用稽疑”(按:即兌七),位在西方,決定吉兇,分別所疑;“次八曰念用庶征”(按:即艮八),位在東北,肅敬德方,狂僭亂行;“次九曰享用五福,威用六極”(按:即離九),位在南方,萬物盈實,陰氣宣布,時成歲德,陰陽和調,五行不忒。

由如上文字可見,蕭吉在《五行大義》中主要是將《洪范》中“九疇”文義與東、南、西、北、中方位相對應,并利用“五行大義”之說對“九疇”進行解釋。這一思路并非蕭吉獨創,而是來自西漢《洪范五行傳》。《漢書?五行志》說:“劉歆以為伏羲氏繼天而王,受《河圖》,則而畫之,八卦是也;禹治洪水,賜《雒書》,法而陳之,《洪范》是也。”又引劉歆之說:

凡此六十五字,皆《雒書》本文,所謂天乃錫禹大法九章,常事所次是也。以為《河圖》《雒書》相為經緯,八卦、九章相為表里。

據班固所論,自劉歆始將《洪范》“九疇”與《洛書》八卦方位相對應,而《洛書》八卦之方位即本文所謂“洛圖”。《漢書?敘傳》:

《河圖》命庖,《洛書》賜禹,八卦成列,九疇逌敘。

對此李奇注:“《河圖》即八卦也。《雒書》即《洪范》九疇也。”師古注:“庖,庖犧也。逌,古攸字。”《洪范》之“九疇”,《漢書》稱為“大法九章”,其來源具有神秘性。古代思想界往往認為“洪范九疇”由于與“洛(雒)書圖”關聯密切,因而對其的解釋也充滿了神秘性。劉歆之說并非自我作古,也是其來有自的,與西漢流行的《洪范五行傳》關系密切。關于《洪范五行傳》之來源有三種說法。

第一種認為《洪范五行傳》出自伏生《尚書大傳》。《宋書?五行志》:“逮至伏生創紀《大傳》,五行之體始詳;劉向廣演《洪范》,休咎之文益備。”《晉書?五行志》:

漢興,承秦滅學之后,文帝時,虙生創紀《大傳》,其言五行、庶征備矣。

《隋書?經籍一》:“《尚書大傳》三卷,鄭玄注。”據清人輯錄《尚書大傳》,伏生釋《鴻范》五行之文,如“水火者百姓之所飲食也,金木者百姓之所興作也,土者萬物之所資生”,云云,只有寥寥幾句,闡釋手法相當樸素,因此《洪范五行傳》不可能出自伏生。

第二種認為《洪范五行傳》出自漢武帝時夏侯始昌。《漢書?五行志第七中之上》:

孝武時,夏侯始昌通《五經》,善推《五行傳》,以傳族子夏侯勝,下及許商,皆以教所賢弟子。其傳與劉向同,唯劉歆傳獨異。

《漢書?夏侯勝傳》:“勝少孤,好學,從始昌受《尚書》及《洪范五行傳》,說災異。”時昌邑王劉賀無道,夏侯勝諫曰:“天久陰而不雨,臣下有謀上者”,時霍光與張安世謀廢立,疑安世漏言,安世實未言,乃召問勝,勝對以《洪范五行傳》,云“皇之不極,厥罰常陰,時則下人有伐上者”,霍光、張安世大驚。

第三種認為《洪范五行傳》為劉向、劉歆所作。《漢書?五行志第七上》:

宣、元之后,劉向治《谷梁春秋》,數其禍福,傳以《洪范》,與仲舒錯。至向子歆治《左氏傳》,其《春秋》意亦已乖矣;言《五行傳》,又頗不同。

對此師古注:“以《洪范》義傳而說之。傳字或作傅,讀曰附,謂附著。”又注“錯”為“互不同也”。《漢書?藝文志》“《書》九家”著錄“劉向《五行傳記》十一卷”,據此可知,劉向《五行傳》又稱《五行傳記》,“傳(傳)”非“傅”之謂也。《隋書?五行志》記南北亂世直至隋代災虐妖妄之事,多引《洪范五行傳》以為案斷,而未題作者之名,惟《五行下》“大業七年,砥柱山崩”下,引“劉向《洪范五行傳》曰:山者,君之象”一條,據此可知《隋書》以劉向為《洪范五行傳》的作者。《隋書?經籍一》著錄“《尚書洪范五行傳論》十一卷”下,注曰“漢光祿大夫劉向注”。清趙翼《廿二史札記》卷二“漢儒言災異”條,云:

《漢書?藝文志》有劉向《五行傳》十一卷,是以言《五行傳》者皆以為劉向所作,然《漢書?五行志》先引“經曰”則《洪范》本文也;次引“傳曰”,顏師古初未注明何人所作。今觀夏侯勝引《洪范五行傳》以對張安世,則武帝末已有是書,不自劉向始也。

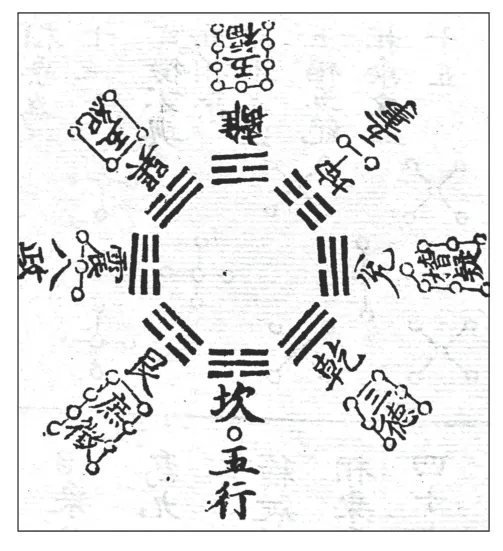

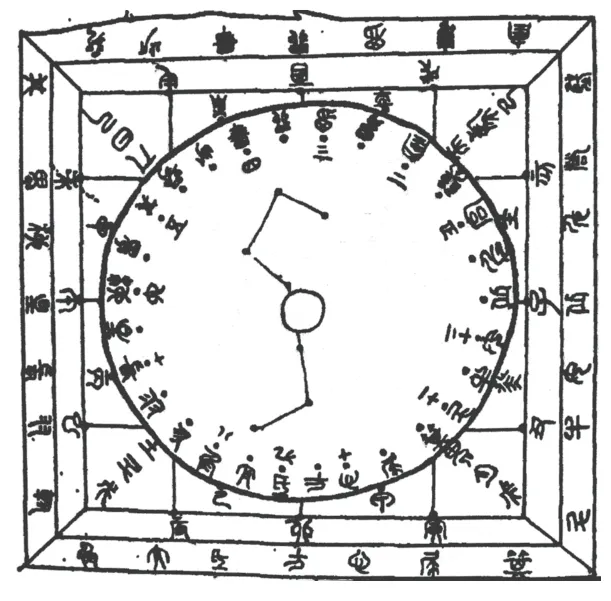

趙翼認為“然則(夏侯)勝所引《洪范五行傳》,蓋即(夏侯)始昌所作也,其后劉向又推演之,成十一篇耳”。陳侃理在其所著《儒學數術與政治》一書中就《洪范五行傳》的作者問題考辯后認為隋唐時期通行的《洪范五行傳》是劉向注本,后世傳、論不能仔細區分,因此誤認為《五行傳》為劉向作。據前文所引《漢書?五行志》,劉歆亦“言《五行傳》,又頗不同”,“(劉歆)以為河圖、雒書相為經緯,八卦、九章相為表里”,說明在《洪范五行傳》中八卦與《洪范》“九疇”就已經“相為表里”對應上了。明刻本蔡沈《書集傳》“九疇本《洛書》數圖”(圖2)則將《洪范》“九疇”與上引“九宮”中的“八宮”(除中宮“建用皇極”之外)及八卦一一對應,其方位與蕭吉《五行大義》說基本一致,其說當本之于劉歆。

圖2 隋代蕭吉《五行大義》中所示西漢劉歆“洛圖”

劉歆通曉古書歷算之類科學知識,曾作《三統歷》。在政治上,作為王莽國師,其將卦象、卦數等易緯知識的《洛圖》與所謂《尚書·洪范》“九疇”對應、將現實政治與神秘的宇宙論和鬼神觀聯系來進行政治投機,取得政治合法性。這種基于陰陽五行學說的機械比附并不需要太多知識修養也能理解,因為這是建立在玄學而非科學推理的基礎上,體現為命定論,因此根本不可能有切實的根據。而且,這個所謂“九疇本《洛書》數圖”體現了葛瑞漢(A.C.Graham)所謂“關聯思維”(correlative thinking)特點,雖出于西漢晚期,但并不是“洛圖”的真圖。《易》象要由《易》數來推求,“洛圖”也是如此,怎樣來“求”得此“象”呢?這就要對其背后蘊含的科學因素進行探究。“洛圖”源于具有科學意義的“太一行九宮圖”,實際上產生在西漢初年的藩國之中。

三、真實的“洛圖”為“太一行九宮圖”

除所謂“九疇本《洛書》數圖”之外,蕭吉《五行大義》保存了所謂“太一行九宮法”,主要出自《周易?乾鑿度》。《四庫全書簡明目錄》著錄“《周易?乾鑿度》二卷”,認為《乾鑿度》“太乙行九宮法即后世《洛書》所從出,在緯書之中特為醇正”。《四庫提要》卷六《周易?乾鑿度》下云:

說者稱其書出于先秦,自《后漢書》、南北朝諸史及唐人撰《五經正義》,李鼎祚作《周易集解》,征引最多,皆于《易》旨有所發明,較他緯獨為醇正。至于太乙九宮、四正四維,皆本于十五之說,乃宋儒戴九履一之圖所由出,朱子取之,列于《本義》圖說,故程大昌謂漢魏以降言《易》學者皆宗而用之,非后世所托為,誠稽古者所不可廢也。

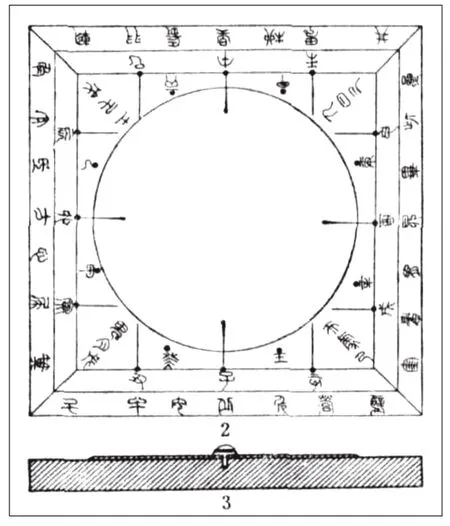

清儒認為宋儒“戴九履一”等論調,出自《乾鑿度》所謂“太乙游宮” “四正四維”之說,并認為是“《洛書》所從出”,但圖一朱熹《周易本義》所載“《洛書》圖”已經看不出“太乙游宮”的痕跡了。天文史學家潘鼐、崔石竹編著《中國天文》一書敘述古代天文學成就,采用了一幅“《洛書》圖”,認為夏禹治水時神龜負圖實際上是最古老的星圖(下圖3),與前文邵雍之說相同,但未作解說。此圖與《周易本義》附圖(圖1)相比較,八卦卦數與方位基本一致,屬于“離南坎北” “震東兌西”的文王后天卦象,但配以八卦卦名及子午、卯酉的坐標線,以乾居戌亥之位,艮位居丑寅,巽位居辰巳,坤位居未申,其來源無疑要比朱熹《周易本義》、蔡沈《書集傳》之“《洛書》圖”要早得多,可以說宋儒“《洛書》圖”充其量是此圖的“簡圖”。與此圖相關的解釋,清代黃奭《漢學堂叢書》本《易·乾鑿度》可資參考:

圖3 天文史學家潘鼐、崔石竹編著《中國天文》所示“太一游宮圖”

易變而為一,一變而為七,七變而為九,九者,氣變之究也,乃復變為一。初以四二,以五三以上,此之謂應陽動而進,陰動而退,故陽以七,陰以八為彖。陽變七之九,陰變八之六。

據《乾鑿度》可見,從“一”至“九”實際上既是卦位圖,也是方位圖,與蕭吉《五行大義》相同。諸位看官對這張圖由一至九“卦氣”之間變來變去的神秘解釋,大可不用理會。實際上這是“四方” “五位”及“八方”的地理及空間布局,體現了古代數術與方位對應的觀念,根本不是什么“古老的星圖”!下面對這一“太一游九宮圖”進行解釋:

1.“一”為坎,“七”為兌,“九”為離,“三”為震,代表北、西、南、東方位,即“四正”也就是“四方”觀念;

2.日影與子午、卯酉線重合,為古人測量“二分”(春分、秋分)“二至”(夏至、冬至)的“子午線”,子午、卯酉交點為“中”,為中央土位,即“五位”。

3.“四”為辰巳,為東南之巽位;“二”為未申,為西南之坤位;“六”為戌亥,為西北之乾位;“八”為丑寅,為東北之艮位。巽、坤、乾、艮為“四維”;

4.“四維”與“四正”構成“八方”“八風”觀念,在此基礎上形成自然之氣的陰陽消息作用。

上圖實際上是《乾鑿度》“立乾、坤、巽、艮四門”以及“立坎、離、震、兌四正”的圖示。《乾鑿度》記“孔子曰”,所謂“易始于太極,太極分而為二,故生天地。天地有春秋冬夏之節,故生四時。四時各有陰陽剛柔之分,故生八卦”,下文“八卦成列,天地之道立,雷風水火山澤之象定矣”,說明八卦是對“天地之道”以及諸多自然元素的“建模”,其具體對應關系,見以下解說:

其布散用事也,震生物于東方,位在二月;巽散之于東南,位在四月;離長之于南方,位在五月;坤養之于西南方,位在六月;兌收之于西方,位在八月;乾剝之于西北方,位在十月;坎藏之于北方,位在十一月;艮終始之于東北方,位在十二月。八卦之氣終,則四正、四維之分明,生長收藏之道備,陰陽之體定,神明之德通,而萬物各以其類成矣。皆易之所包也,至矣哉易之德也!

引文中心意思強調“八卦之氣”或簡稱“卦氣”隱喻自然“八風”風氣,對自然萬物生長與收獲所起的作用。上文數術、八卦、方位、月份的對應關系,可一目了然表示為下表所示關系:

表1 《乾鑿度》中數術、月份、八卦、方位及地支的對應關系

上述八卦及其方位之“四正” “四維”,具體來說就是坎—北、震—東、兌—西、離—南“四正”,乾—西北、坤—西南、巽—東南、艮—東北“四維”。此也即上文所說“八卦之氣終,則四正、四維之分明,生長、收藏之道備”之義,八卦與方位、時序(月份)相對應,尤其是與十二地支而不是與甲乙丙丁等天干相配,這說明圖三“太一游九宮圖”的重心是放在大地而非上天,因而也就更看不出這是古老的星圖。天干代表天空,早在甲骨文時代,商王廟號如大乙、上甲微、武丁之類,均采用“王號+天干”的形式。汪德邁(Léon Vandermeersch)認為對祖先的祭祀與其天干同日,“廟號表明祖先在宇宙中的地位”。《易緯》中的“天干”與天空、宇宙相關,“地支”則與大地相聯系。

“太一游九宮圖”體現了《乾鑿度》“四正四維”之說和乾位崇拜的觀念;而其與秦漢之際(前221—前104)行用的顓頊歷有密切關系,則說明其起源很早。《乾鑿度》“孔子曰”:

乾者天也,終而為萬物始;北方,萬物所始也,故乾位在于十月。艮者,止物者也,故在四時之終,位在十二月。巽者,陰始順陽者也,陽始壯于東南方,故位在四月。坤者,地之道也,形正六月。四維正紀,經緯仲序,度畢矣。

鄭玄對此注曰:“四維正四時之紀,則坎、離為經,震、兌為緯,此四正之卦為四仲之次序也。”乾位在八卦“四正” “四維”中占有突出地位,于方位代表“萬物之所始”的西北之位,于月份為十月,也就是顓頊歷的“歲首”。從秦始皇二十六年(前221)到漢武帝元封七年(前104,是年五月改為太初,推行太初歷)之間通行的顓頊歷以十月即“亥月”為歲首,史家記事及官府“質日”記時均以“冬十月” “冬十一月” “冬十二月” “正月”(秦時避始皇諱,改為端月)、“二月”以至“九月”為順序,閏月則為“后九月”。因此在《易緯》中頗多乾位或亥位崇拜的文字,《乾鑿度》“孔子曰”:

乾坤,陰陽之主也。陽始于亥,形于丑,乾位在西北,陽祖微據始也。陰始于巳,形于未,據正立位,故坤位在西南,陰之正也。君道倡始,臣道歸正,是以乾位在亥,坤位在未,所以明陰陽之職,定君臣之位也。

從圖三“太一游宮圖”可見,乾居戌亥之位,坤居申未之位,圖中尚有子、丑、寅、卯等十二地支與八卦的對應關系,但需注意的是:

第一,圖中的八卦與方位、時序(月份)、地支有對應關系,但卻沒有甲、乙、丙、丁等“十干”的對應關系。這意味著,若此圖為“天圖”,則不可能沒有天干,因而此圖應為“地圖”。

第二,在《乾鑿度》“四維正紀,經緯仲序”下有“度畢矣”三字,其中“度”與《乾鑿度》書名之“鑿度”來源密切相關。西漢初期已經對日月五星經行的二十八宿“星分度”作了清晰的觀測,并確定了基本“度數”(關于此筆者后文將論述),但圖一、圖三卻沒有“度”的記錄,這再次說明這兩張圖并不是星圖,也即不是“天圖”,而是“地圖”。

有學者認為“《洛書》圖”為“星圖”,但僅基于一個個具有神秘符號性質的小圓點的存在,是無法確切論證其性質為“星圖”的,因為圖中小圓點只是數數(shǔshù)的個數。幸運的是,隨著西漢汝陰侯夏侯灶墓的幾件重要天文儀器的出土,為我們深入探討“洛圖”之性質是否為“星圖”這一問題提供了更為切實的證據。下文試論。

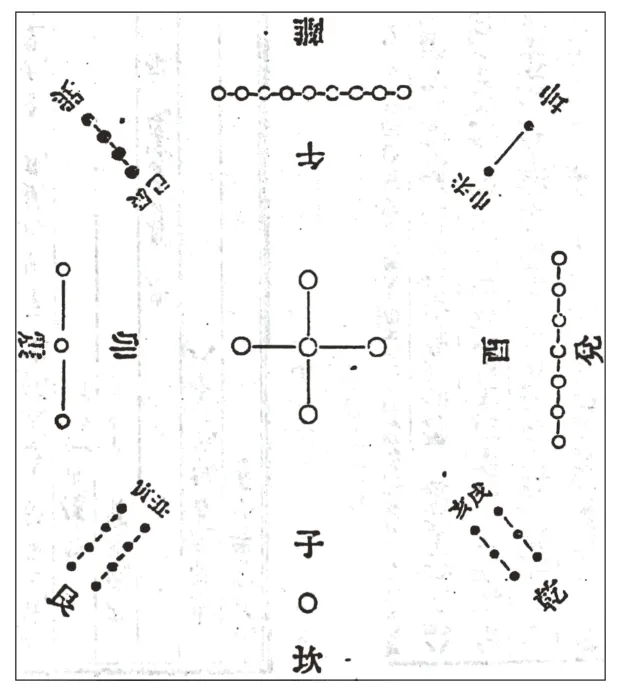

四、上引“洛圖”源出西漢汝陰侯夏侯灶墓中所出土六壬栻盤之“地盤”

據《阜陽雙古堆西漢汝陰侯墓發掘簡報》,西漢汝陰侯夏侯灶墓中出土的比較罕見的三件栻盤和栻盤架,考古學者分別命名為:

1.二十八宿圓盤(由上小、下大兩個圓盤組成);

2.六壬栻盤;

3.太乙九宮占盤;每件栻盤都由上下兩盤組成。六壬栻盤以及太乙九宮占盤均為上圓下方,稱為“天地盤”,其都有針刻、篆書、涂朱文字。上面兩幅“洛圖”與汝陰侯六壬栻盤有一定關系。“栻”為古代測天文以定時日的工具,對此《史記?日者列傳》曰:

今夫卜者,必法天地,象四時,順于仁義,分策定卦,旋式正棊,然后言天地之利害,事之成敗。

《索隱》:“栻之形上圓象天,下方法地,用之則轉天綱加地之辰,故云旋式。”一般分為圓盤(象征天圓)、方盤(象征地方),因此稱為“天地盤”。占卜必順天時,觀天象,轉動栻盤以卜吉兇,《史記?律書》中說:

太史公曰:在旋璣玉衡以齊七政,即天地二十八宿。十母,十二子。

圖4 西漢汝陰侯夏侯灶墓中出土的六壬栻盤

張守節《正義》詳記“十母”即甲、乙、丙、丁等“十干”以及“十二子”即子、丑、寅、卯等“十二支”。《開元占經》引《太玄經》曰:“天圓地方,極樞中央,動以歷靜,時乘十二,以建七政。”此句中“圓”與“樞”,在 今本《太玄經?玄瑩》中“圓”作“圜”,“樞”作“殖”。這些表述在下面“六壬栻盤”有印證:

1.天盤之內,“璿璣玉衡”即北斗運于中央;

2.在北斗周圍,環繞二十八宿;

3.甲乙丙丁等“十干”,代表“天區”東、西、南、北、中不同方位。《淮南子?天文訓》云:

何謂五星?東方,木也,其帝太皞,其佐句芒,執規而治春。其神為歲星,其獸蒼龍,其音角,其日甲乙。

南方,火也,其帝炎帝,其佐朱明,執衡而治夏,其神為熒惑,其獸朱鳥,其音徵,其日丙丁。

中央,土也,其帝黃帝,其佐后土,執繩而制四方。其神為鎮星,其獸黃龍,其音宮,其日戊己。

西方,金也,其帝少昊,其佐蓐收,執矩而治秋。其神為太白,其獸白虎,其音商,其日庚辛。

北方,水也,其帝顓頊,其佐玄冥,執權而治冬。其神為辰星,其獸玄武,其音羽,其日壬癸。

《天文訓》將“五方”(東、南、中央、西、北)與“五行”(木、火、土、金、水)與天區“十干”配合,可以看做是對如上圖四的解說。西方學者用“因素/原動力”去翻譯和闡述五行中“行”的概念,作為宇宙系列,環環相生,循環相克,強調其變化屬性。但五行首先是名詞或者現象,五行轉換之間的動力何在?從古代《月令》、《呂氏春秋》“十二紀”、《淮南子·天文訓》開始,人們就已經借助于“五方上帝”的神力,將其作為變化的動力之源。

4.子、丑、寅、卯等“十二支”排列有序,在六壬栻盤中都有明確標識。

5.需注意的是,二十八宿兩見于六壬栻盤,一在天盤,一在地盤,地盤上的二十八宿實際上是分野圖示。《淮南子?天文訓》:

何謂九野?中央曰鈞天,其星角、亢、氐;東方曰蒼天,其星房、心、尾;東北曰變天,其星箕、斗、牽牛;北方曰玄天,其星須女、虛、危、營室;西北方曰幽天,其星東壁、奎、婁;西方曰顥天,其星胃、昴、畢;西南方曰朱天,其星觜嶲、參、東井;南方曰炎天,其星輿鬼、柳、七星;東南方曰陽天,其星張、翼、軫。

“九野”即中央加上八方共九區分野。對其中關系,近代國學大師劉文典引清人洪頤煊云,“二十八宿皆隨斗杓所指而言,角、亢、氐離斗杓最近,故古法以此三星為中央天”。洪頤煊所言可見《讀書叢錄》卷十六。《呂氏春秋?季春紀?圜道》:

日夜一周,圜道也。月躔二十八宿,軫與角屬,圜道也。

注引畢沅曰:“二十八宿始角終軫,軫、角相接。”《天文訓》之東方、東北等方位,主要就“地盤”二十八宿位置立論。但在栻盤戌亥、辰巳、申未、丑寅“四維”之間有“天豦己”“土斗戊”“人日己”“鬼月戊”,據嚴敦杰先生解釋,天、土、人、鬼四門,見于宋楊惟德《六壬神定經》“天門在西北,西北者戌亥之間;地戶在東南,東南者辰巳之間;人門在西南,西南者申未之間;鬼門在東北,東北者丑寅之間”,這栻盤與之全合。以西北戌亥之間為乾位、為“天門”這一神秘認識來自秦漢時代的顓頊歷。《后漢書?郎顗傳》記郎顗于東漢順帝時上書:“《詩?氾歷樞》曰:卯酉為革政,午亥為革命,神在天門,出入候聽,言神在戌亥,司候帝王興衰得失,厥善則昌,厥惡則亡。”“神在天門”這一宗教認識也來自顓頊歷。

圖四(汝陰侯六壬栻盤)將十天干、十二地支、二十八宿與東西南北中結合起來,屬于天地栻盤。與“天地盤”布局相關的解說,見于《靈樞經?衛氣行第七十六》黃帝與歧伯的對談。歧伯曰:

歲有十二月,日有十二辰,子午為經,卯酉為緯。天周二十八宿,而一面七星。四七二十八星。房、卯為緯,虛、張為經。房至畢為陽,昴至心為陰。陽主晝,陰主夜。故衛氣之行,一日一夜五十周于身,晝日行于陽二十五周,夜行于陰二十五周。

《衛氣行篇》是主要研究人體的醫學,主張應順從天體陰陽、經緯以“衛氣”,醫治疾病。李瑞爽(Francis Ruey-Shuang Lee)認為古人可能從氣象現象及自然變化中歸結出氣的思想,氣在某種程度上與代表元氣、靈魂的“pneuma”相似,西方學者將“氣”譯成“構型的能量”(configurational energy)。上述引文可以說是對汝陰侯六壬栻盤的一個非常準確的說明:

1.所謂“歲有十二月”即方盤第二周以子、丑、寅、卯等代表月份的十二地支;

2.所謂“日有十二辰”,即十二時制。顓頊歷時代通行三個紀日時間,分別為:(1)十二時,如上文以十二地支時間記時;(2)十六時,見于《睡虎地日書甲種?歲篇》,此為秦漢之際標準時間;(3)二十八時,見于《關沮秦漢墓簡牘》“線圖”簡156—181,根據地球自轉所見二十八宿的視運動劃分的時間。但二十八宿星距度數不一,時間自然也不均勻,所以二十八時制偏于理想,只是附和二十八宿而提出。

3.所謂“子午為經,卯酉為緯”,為測“二至” “二分”的日晷線,已見于圖三《太一游宮圖》的解說;

所謂“天周二十八宿,而一面七星,四七二十八星”,二十八星宿在六壬栻盤中出現兩處,一在天盤,一在地盤,《靈樞經》的解說主要是對地盤的解說。

關于二十八宿的起源一直存在著爭議。據陳遵媯(guī)介紹,新城新藏《東洋天文學史研究》認為二十八宿是黃道附近天空的標準點,但竺可楨、夏鼐、李約瑟以及陳遵媯則認為二十八宿是沿著赤道劃分的,而不是沿著日月的黃道經劃分。錢寶琮則認為戰國石申二十八宿是沿黃道劃分,而甘德主用二十八舍是沿赤道劃分的。但從上圖六壬栻盤來分析,二十八宿出現在天盤和地盤之中,可能是綜合了赤道與黃道的因素。《史記?律書》:“《書》曰七正,二十八舍”,又云:“舍者,日月所舍。舍者,舒氣也。”《索隱》:

七正,日、月、五星。七者可以正天時。又孔安國曰:七正,日、月、五星各異政也。二十八宿,七正之所舍也。舍,止也。宿,次也。言日、月、五星運行,或舍于二十八次之分也。

所謂“房、卯為緯,虛、張為經”顯然也是就“地盤”進行解說的,這兩條十字坐標線與子午、卯酉線重合。“房至畢為陽,昴至心為陰”,按照順時針方向房至畢共十四星位為陽,昴至心共十四星為陰。《靈樞經·衛氣行篇》強調順從日月運行的軌跡,達到運氣養生的目的。

這件六壬栻盤之“地盤”(圖5)與圖3“太一游宮圖”比較,內容無疑要豐富得多,其相同點體現在:

圖5 西漢汝陰侯墓出土的六壬栻盤脫去“天盤”之后的“地盤”

(1)地盤按順時針方向排列子、丑、寅、卯等十二地支;

(2)戌亥、丑寅、辰巳、未申、子午、卯酉位置相同,這在顓頊歷時代具有重大意義。《淮南子·天文訓》:“子午、卯酉為二繩,丑寅、辰巳、未申、戌亥為四鉤”。其中所謂“二繩”系指位于圖形中心互相垂直交叉的坐標線,也即觀測日影以確定“二至”、“二分”的子午、卯酉線,其為“四正”;“四鉤”指圖形四角的“丑寅、辰巳、未申、戌亥”,也即以確定西北、東北、東南、西南之“四維”。

汝陰侯六壬栻盤拿掉中間的“天盤”后,剩下的“地盤”就與圖三“太一游宮圖”很接近了,如“子午為經,卯酉為緯”,以戌亥、未申、丑寅、辰巳為“四維”等觀念基本相同。其中最大的不同點在于,“太一游宮圖”有周易八卦以配八方的圖示,六壬栻盤中則沒有八卦標志。這可能是因為類似“六壬栻盤”這種代表西漢初年科學水平的天文儀器一旦為人們所認可,西漢儒士就與《周易》八卦思想掛起鉤來,在《乾鑿度》中托名“孔子曰”用八卦理論對“天地盤”進行解說,將八卦與八方、八風一一對應起來,今存《洛圖》導源于秦漢時期栻盤中的方盤即“地盤”。劉向《五經通義》云:

八風者,八卦之風。八風以時至,則陰陽變化之道成,萬物各以時育生之。

古人根據“八風”來安排生活,如“閶闔風至則解縣垂,琴瑟不張。不周風至則正封壇,修田疇。清明風至則出幣帛,使諸侯也”,又如“不周風至則修宮室,完邊城。廣莫風至則誅有罪,斷大刑”,“景風至則封有功也”,著重在地面四季風氣運行以及生長收藏之間的關系。這在蕭吉《五行大義?論八卦八風》中有系統解說:

今分八卦以配方位者,坎、離、震、兌各在當方之辰。四維四卦,則丑寅屬艮,辰巳屬巽,未申屬坤,戌亥屬乾。八卦既通八風,八方以調八節之氣:故坎生廣莫風,四十五日至艮,生條風;四十五日至震,生明庶風;四十五日至巽,生清明風;四十五日至離,生景風;四十五日至坤,生涼風;四十五日至兌,生閶闔風;四十五日至乾,生不周風;四十五日又至坎。陽氣生五極九,五九四十五,故左行四十五日而一變也。

《五行大義》對“廣莫風” “條風”等名義均有解說,說明其思想源于西漢,系用八卦思想對類似汝陰侯六壬栻盤之“地盤”進行解說,借此儀象天地,推究八風之原由,但傳世文獻幾乎沒有對六壬栻盤“天盤”做出解說,這樣對“乾鑿度”的命名也沒法理解了,下面試論。

五、“乾鑿度”之命名源于六壬栻盤之“天盤”

日本學者藪內清認為,中國自古以來便認為天以北極為軸旋轉,從而把北極視為天的中心,以北極為中心的大圓為赤道,周天度數的分割最初就是在赤道上進行的。關于太陽的運行也是依赤道來表述,十二次、二十八宿的宿度之類,也是依赤道來表述的。假如測定是限制在赤道的度數上,那么只采用粗糙的觀測器具即可做出。這只需《周髀算經》中的表或稱之為“髀”即一支垂直于地面的木棒和刻漏即可。作為周日運動的結果,赤道上的點由東向西作與時間成比例的度數運動,因此二十八宿的赤道宿度之類,是可以用表和刻漏來進行觀測的。當然關于太陽的運行和在赤道上的運行,依靠這兩種器具亦可觀測。但是太陽是在黃道上運動的,由于季節不同,它可以在南北兩方向偏離赤道,因此關于這種偏離南北的度數的測定僅靠表和刻漏就難以完成。英國漢學家李約瑟(Joseph Needham)認為古代中國天文學本質上是天極的和赤道坐標系的,主要依靠對拱極星的觀測,而希臘及歐洲中世紀天文學則是黃道坐標系統的,主要依靠黃道星座及其同時圈星(paranatellon,即在同一時圈中但偏離了黃道的星座)的偕日升及偕日落。秦漢之際的顓頊歷為四分歷,即將一年分為365?日,因此將周天分為三百六十五度四分度之一(365?),在天文歷法史上是一個重大進步。據唐代太史瞿曇悉達《開元占經》卷二《論天》云:

《周髀》云:日一度二千九百三十二里有奇,夏至景一尺四寸,冬至一丈三尺五寸,周天百七萬一千里。

測量二十八宿星次之間的距離,其總和作為周天的度數,即“乾鑿度”之“鑿度”之意。《乾坤鑿度》云:“鑿者,開也。圣人開作度者。度,路,又道。圣人鑿開天路,顯彰化源。”《洛書甄曜度》(一作乾曜度)清河郡本錄鄭氏注:“乾曜,周天列宿也。度,限次也。”“乾”代表天,“鑿開天路”也就是對日、月、五星(金木水火土)這“七曜”的周天路程進行測量,即二十八宿星次之間的度數。如《淮南子·天文訓》“正月建寅,日月俱入營室五度”云云,從而為觀測星象預報吉兇提供很大方便。關于何時開始“鑿度”及度數如何,筆者根據記載進行初步研究。

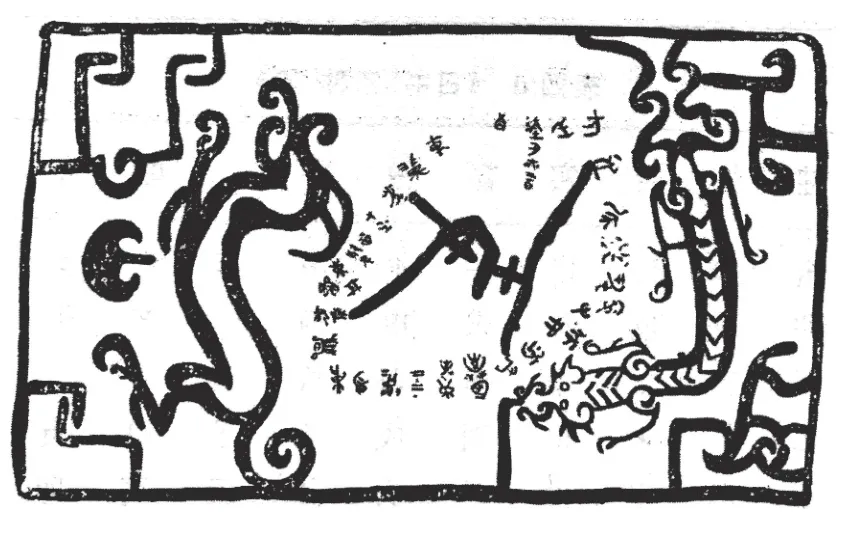

圖6 1978年出土的曾侯乙墓中二十八宿圖像

據王健民等學者文章介紹,這幅二十八宿及青龍、白虎圖像繪畫在漆箱蓋上,來自于1978年出土于湖北隨縣擂鼓墩曾侯乙墓。據同時出土的鐘镈銘文可確定墓葬時間為公元前433年。二十八宿名稱為楚文字書寫,環繞著中心大大的“斗”字。由此可推知,當時至少已形成了二十八宿的星官體系。汝陰侯出土的六壬栻盤之“天盤”與此圖一致。但需要注意兩點,一是曾侯乙墓二十八宿圖象只有龍、虎二象而沒有朱鳥、玄武;二是二十八宿之間沒有星距度數的記載。

“四象”中“朱鳥”來源悠久。《尚書·堯典》中就記載,“日中星鳥,以殷仲春”。鄭玄對此注曰:“日中,謂春分之日。鳥,南方朱鳥七宿。”《考工記》:

龍旗九斿(yóu)以象大火,鳥旟(yú)七斿以象鶉火,熊旗六斿以象伐,龜蛇四斿以象營室。

鄭玄對此注曰:“朱鳥宿之柳,其屬有星。星,七星。”注又云:“營室,玄武宿,與東壁連體而四星。”《考工記》出自西漢,說明“玄武七宿”在漢代已經出現了。張衡《靈憲》中亦有,“蒼龍連蜷于左,白虎猛據于右,朱雀奮翼于前,靈龜圈首于后。”這是對四象的詩意描述。

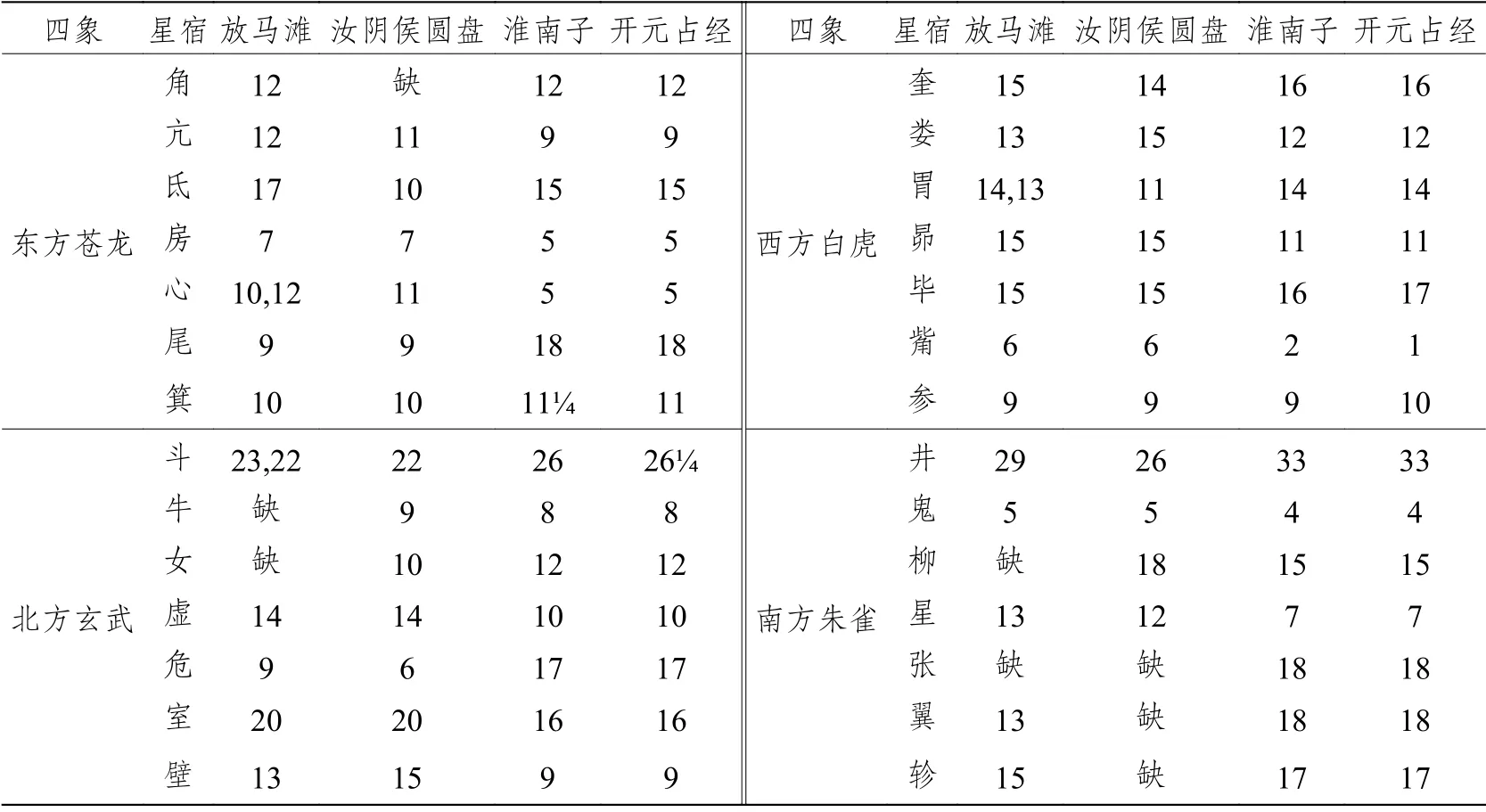

漆箱蓋二十八星宿圖尚沒有類似汝陰侯出土六壬栻盤之“星分度”,即二十八宿相鄰兩宿距星間的赤經差,后稱“距度”。《呂氏春秋》“十二紀”記各月月令,如“孟春之月,日在營室”“仲春之月,日在奎”,等等,未云營室幾度、奎幾度,說明當時尚未有“星分度”。據此,就目前來看,《放馬灘秦簡》記載“星分度”當為最早記錄,同時也記載十二月朔宿。關于放馬灘秦簡的年代尚存爭議,據陳偉《放馬灘秦墓簡牘概述》介紹,整理者根據該書《志怪故事》中的紀年推斷墓主下葬年代當在秦王政八年(前239)以后,而日本海老根量介認為竹簡當為秦統一以后抄寫。據陳偉《秦簡牘合集釋文注釋修訂本》(肆)整理,見簡167 壹—178 壹:

角十二,【八月】。亢十二。氐十七,九月。房七。心十、十二,十月。尾九。箕十。斗廿三、廿二,【十一】月。【牛……女……】【十二】月。虛十四。危九。營宮廿,正月。東壁十三。【奎】十五,二月。婁十三。胃十四、十三,三月。【卯(昴)十】五。畢十五,四月。此(觜)觹(xī)六。參九。【東井廿九】,【五月】。【輿鬼五】。【柳】□□,六月。七星十三。張□□,七月。翼十三,軫(zhěn)十五。

有關“星分度”的資料,除放馬灘秦簡外,又見于汝陰侯二十八宿圓盤(下圖七),其上盤直徑為23.6 厘米,中間刻六圓點,與盤心孔正好連成北斗星座,邊緣密排一周小圓孔,如谷米大小,不透穿,總數推算為365 個。盤刻二十八宿名稱和各宿距度,與放馬灘秦簡“星分度”有合、亦有不合。上引放馬灘秦簡中 “牛” “女”宿度闕失,汝陰侯圓盤為“牽牛九” “婺(wù)女十”。《淮南子·天文訓》記載了完整的“星分度”。《唐開元占經》保存戰國甘德、魏人石申《甘石星經》的星度數據以及劉向《洪范傳》古度系統。孫占宇在其所著《放馬灘秦簡及岳麓秦簡〈夢書〉研究》一書中,對“星分度的距度系統及相關問題”,通過表格將放馬灘星分度、汝陰侯二十八宿圓盤距度、劉向《洪范傳》古度以及《漢書》今度系統作一比較。《漢書》“今度”出自賈逵黃道銅儀度數,雖然都是四分歷,但相對較晚,與秦漢時期(前221—前104)顓頊歷存在一定區別。

圖7 西漢汝陰侯墓中出土的二十八宿圓盤

筆者在孫占宇文章圖表基礎上,采用通行二十八宿名稱,其順序按照《呂氏春秋?圜道》“軫與角屬”即軫、角相聯,依次為東方蒼龍七宿、北方玄武七宿、西方白虎七宿、南方朱雀七宿,將放馬灘秦簡“星分度”、汝陰侯二十八宿圓盤度數、《淮南子?天文訓》“星分度”、《唐開元占經》保存“石氏星經”度數列于下表:

表2 放馬灘秦簡星分度數、汝陰侯二十八宿圓盤星分度數、《淮南子?天文訓》星分度數、《唐開元占經》石氏星經星分度數比較

上述四種測度時代相近。對比可見,其中《放馬灘秦簡》缺牛、女、柳、張宿度,而汝陰侯圓盤缺角、張、翼、軫宿度,因此也就不知各宿度數之和了。當時奉行顓頊四分歷,二十八宿宿度總和與《淮南子?天文訓》一致,即各宿度之和為365?°,與顓頊歷標準時間365?日對應。但放馬灘、汝陰侯占盤、《淮南子》各宿度有不一致的情況,怎樣理解?二十八宿中各宿都由一定數量的星群組成,若觀測者所選距星不一致,則星度自然也會出現不同,但總和則一致。這一時期通行一年為365?日的顓頊歷,因此也就可以了解各度數之和為365?°。《開元占經》保存“石氏星經”不屬于顓頊歷,各度數之和則為366?°。由此我們就可以說,測量星度是在顓頊歷365?這一四分歷前提下進行的,是秦漢之際天文星占學方面一個偉大的成就。同時,對星度的測量也是“乾鑿度”命名的來源。

六、“洛圖”演義中的“祛魅”與“復魅”

由如上論述可見,汝陰侯夏侯灶墓出土的六壬栻盤等觀測儀器體現了秦漢時期神秘學領域的天文星占水平。西漢方士化儒生采用《周易》八卦對“地盤”進行解說,而形成《易緯?乾鑿度》的思想。反過來也就是說,《乾鑿度》可能是最早借用《周易》八卦觀念對類似汝陰侯夏侯灶墓占盤、六壬栻盤、二十八宿圓盤之類天文儀器進行解讀的著作。就形狀來說,秦漢之際的這些天文儀器通常由上下兩盤組成,如汝陰侯占盤、六壬栻盤,因而又稱為“天地盤”。天圓地方,傳世“洛圖”主要來源于六壬栻盤之“地盤”,與大地“四方” “五位” “八方” “八風”有關。秦漢時期通行古四分歷的顓頊歷,將一年時間分為365?日,由二十八宿環繞著北斗七星,二十八宿星距度數相加而成為周天度數,所構成的封閉性的宇宙圓周為365?°,成了“天盤”。宋人輯佚而成的“乾坤鑿度”或“坤鑿度”這一命名,很明顯是不成立的。

《乾鑿度》解說“地盤”中的“四正”即東、南、西、北四方,“四維”(或“四鉤”)指東北、西北、東南、西南,以及由“四正” “四維”構成的“八方” “八風”觀念時,將八卦與八方、八風相配。如《乾鑿度》所云“八卦之氣終,則四正、四維之分明,生長收藏之道備,陰陽之體定,神明之德通,而萬物各以其類成矣”,據此 觀測農作物春種秋收的生長與收獲。但這些“天地盤”在流傳過程中遺失了許多細節。同時,在用《乾鑿度》等易緯思想對古代天文圖進行解讀過程中,將八卦象數與《尚書·洪范》“九疇”聯系起來,利用《周易?系辭》“河出圖,洛出書,圣人則之”的故典,將“九疇”包裝為“神龜負圖”而出的“《洛書》”,這一機械比附當出于西漢末“國師公”劉歆,借此媚附王莽,為篡權服務。本文采用了馬克斯?韋伯“祛魅”(disenchantment

)與讖緯宗教化“復魅”(enchantment

)這一術語,意在說明早期科學觀測消除了對宇宙星空所作的巫術化神秘解釋,回歸了理性認識,完成了“祛魅”的進程,然而,在歷史發展中卻又被西漢政治投機分子的災異政治學歪曲利用,成為玄學的命定論,再次走向神秘,于是又再次進入了“復魅”的軌道,再次偏離對宇宙星空作理性認識的道路。此即洛圖演變過程中“祛魅”與“復魅”之本質。據江曉原先生說,到漢代為止,中國傳統天學的各項內容已告完備,一個富有中國特色的天學體系已經建立起來。其具體表現為:這一時期確立了全國通用的統一歷法顓頊歷;數理天文學格局的確定;《淮南子?天文訓》首次出現了完整的二十四節氣、確定了二十八宿的“星分度”,標志天學在古代中國知識體系中的特殊地位;而在東漢時,確立渾天說,出現從黃道測定二十八宿距度的做法,等等。但實際上,這些帶有科學主義的“祛魅”性思想成果的探索卻并未一直走下去。這是因為這些成果很快為帝王所利用,為其宗教建筑以及祭祀儀式所取法。《洛書》源于“洛圖”,起源于秦漢之際對宇宙及“八方” “八風”等地理風水術的探討,但讖緯對《洛書》“洛圖”的解說諸如《洛書靈準聽》《洛書甄曜度》《洛書摘六辟》《洛書錄運法》《河洛讖》等五篇,則充斥著諸如“人皇九頭”(《洛書靈準聽》)之類魅惑的神秘解釋。東漢科學家張衡上書,云“《河洛》《六藝》,篇錄已定,后人皮傅,無所容篡”。李賢對此注曰:“《河洛》五九,《六藝》四九,謂八十一篇也。”由此可知,當時《河圖》《洛書》達四十五篇之多。明代孫瑴(jué)《古微書》輯錄《河圖》十篇,即《河圖括地象》《河圖始開圖》《河圖絳象》《河圖稽曜鉤》《河圖帝覽嬉》《河圖挺佐輔》《河圖握通記》《河圖雜緯篇》《河圖玉版》《龍魚河圖》;《洛書》五篇為《洛書靈準聽》《洛書甄曜度》《洛書摘六辟》《洛書錄運法》《河洛讖》。日本安居香山、中村璋八搜輯“河圖編”43 種,“洛書編”15 種。張衡認為“圖讖成于哀平之際”,“宜收藏圖讖,一禁絕之”,即主張將這些反科學的迷信徹底掃除。但“圖讖”一經產生,就成了兩漢統治者證明其統治合法性的工具,成了知識階層追逐勢利的有效途徑,因此賈逵、桓譚、張衡等人具有科學主義的“祛魅”性理智認識自然也就淹沒于宗教蒙昧的大潮流之下了。“洛圖”也漸失其本義,到宋代邵雍、朱熹、蔡沈之時,“《洛書》圖”只剩下“簡圖”。宋儒除了所謂“《洛書》蓋取于龜象”,什么“戴九履一” “左三右七”之類的描述外,也就發明不出什么精義了。

早期《洛書》之類的神秘學理論從來就沒有擺脫宗教政治的關懷,天文星占學一直是皇家禁臠。上古時代顓頊氏命重、黎“絕地天通”(《國語?楚語》),顓頊氏因此被徐旭生先生稱為“大宗教主”,從此天文學為天子所壟斷。顓頊歷來自秦,相傳秦出自顓頊,《史記?秦本紀》:“秦之先,帝顓頊之苗裔孫,曰女修。女修織,玄鳥隕卵,女修吞之,生子大業。”秦通行顓頊歷有取于此。而《呂氏春秋?序意》記呂不韋之說:

嘗得學黃帝之所以誨顓頊矣:爰有大圜在上,大矩在下,汝能法之,為民父母。

高誘對此注曰:“圜,天也。矩,地也。”《序意》記載了天地運行之“數”,“行數,循其理,平其私”。有學者認為顓頊歷與呂不韋有關,見馬非百《秦集史》所引《大衍歷議》。王應麟《困學紀聞》卷二《書》云:“不韋《十二紀》成于秦八年,歲在涒(tūn)灘,上古之書猶存,前圣傳道之淵源猶可考也。”《呂氏春秋》“十二紀”體現了“法天地”以及“至公”的思想。《圜道》云:“天道圜,人道方,圣王法之,所以立上下。”高誘對此注曰:“上,君。下,臣”。這一“圜道”理念類似于前哥白尼時代的地心說,“因為圓周與中心是上帝,他既無處不在,又處處不在”。而在《史記·天官書》中,“三垣”(紫微垣、太微垣、天市垣)構成一個封閉的圜形空間,是至尊神太一的禁囿,人間君主要效法天道即“圜道”,“臣”要效法“地道”即“方道”。這個時期對天地之道的探討已經很深入了,如確定二十八宿的“星分度”的觀念實際上也是“乾鑿度”所從出;對大地“四正”、“四維”、“八方”、“八風”的測定實際上就是“洛書”的起源。

秦漢時期對天地之道以及星占學之類屬于神秘學(esotericism

)領域的研究,本來是建基于“祛魅”之上的,因為在此之前關于天文星象的解說幾乎都充滿神話詩意。如《歸藏?啟筮》記載日月運行的神話與羲和這個上古神話中的太陽女神與制定時歷的女神分不開,“空桑之蒼蒼,八極之既張,乃有夫羲和,是主日月,職出入以為晦明”(《山海經?大荒南經》注)。但到了秦漢時期,在天文星占探討中卻出現了蓋天說、宣夜說以及渾天說,在顓頊歷的前提下對“星分度”做出了科學測量,即所謂“鑿度”,從而將神話因素從天文觀測中驅趕出去。但幾乎與此同時,這些“通天”知識也為統治者所利用,成為統治合法性和神圣性的來源。被譽為“現代合法性理論之父”(the father of modern legitimation theory)的馬克斯?韋伯(Max Weber)提出合法性的三個基礎,即(1)理性基礎(rational grounds),其為建立在規則及法律基礎上的信仰;(2)傳統基礎(traditional grounds),其為對被時間銷蝕的傳統歷史圣潔性以及在這些傳統下發揮立法角色的行政機構的信仰;(3)克里斯碼基礎(Charismatic grounds),其為對圣人、英雄以及超凡天賦的人物的崇拜。很明顯,西漢末配合王莽篡權的“造神”運動不可能擁有上述“合法性”的基礎,但卻可以通過利用天文科學探討的成果來假證之。因此,與宇宙星空的科學主義理性認識幾乎同時出現“復魅”性的政治運動,也就毫不奇怪了。劉向《五經通義》云:王者所以祭天地何?王者父事天,母事地,故以子道事也。祭日以丁與辛何?丁者反覆自丁寧,辛者常自克辛也。

《文選?長楊賦》“高祖奉命,順斗極,運天關”下,李善注引《雒書》:“圣人受命,必順斗極”,宋均《尚書中候》注曰:“順斗極為政也。”“極”即北極星,“斗”即北斗星。西漢末年劉歆將《洪范》“九疇”與《洛書》八卦卦數及方位相比附,將天圓地方的原理與對君臣之道的宗教迷信緊密結合,這一做法也體現在鄭玄《六義論》對《易》《詩》的解說中,所謂“河圖、《洛書》,皆天神言語,所以教告王者也”,“《易》者,陰陽之象,天地之所變化,政教之所自生,自人皇初起”。天文星占學成為統治階層知識和權力的來源,因此也制約了科學探討的深度和廣度,阻礙了天文學的進一步發展。