“你沒注意看戲吧”:莎士比亞《馴悍記》序幕釋讀*

張 沛 北京大學中文系

《馴悍記》(The Taming of the Shrew

,1593/4)是莎士比亞早期創作的一部喜劇作品,時間略晚于《理查三世》(1592/3)、《錯誤的喜劇》(1593),大體與《維羅納二紳士》(1593/4)、《泰特斯?安德洛尼克斯》(1593/4)同時,而略早于《愛的徒勞》(1594/5)和《約翰王》(1595/6)。這部喜劇有一部同名作品(The Taming of a Shrew

),二者標題僅有細微的差別(一個用的是定冠詞“the”,另一個用的是不定冠詞“a”),人們傾向于認為它是前者的訛本或仿作(也有相反意見,但無定論)。事實上,它們都取材于喬治?蓋斯科因(George Gascoigne,1542?1577)的《錯會人生》(Supposes

):該劇譯自意大利詩人阿里奧斯托(Ludovico Ariosto,1474?1533)喜劇《冒名頂替》(I Suppositi

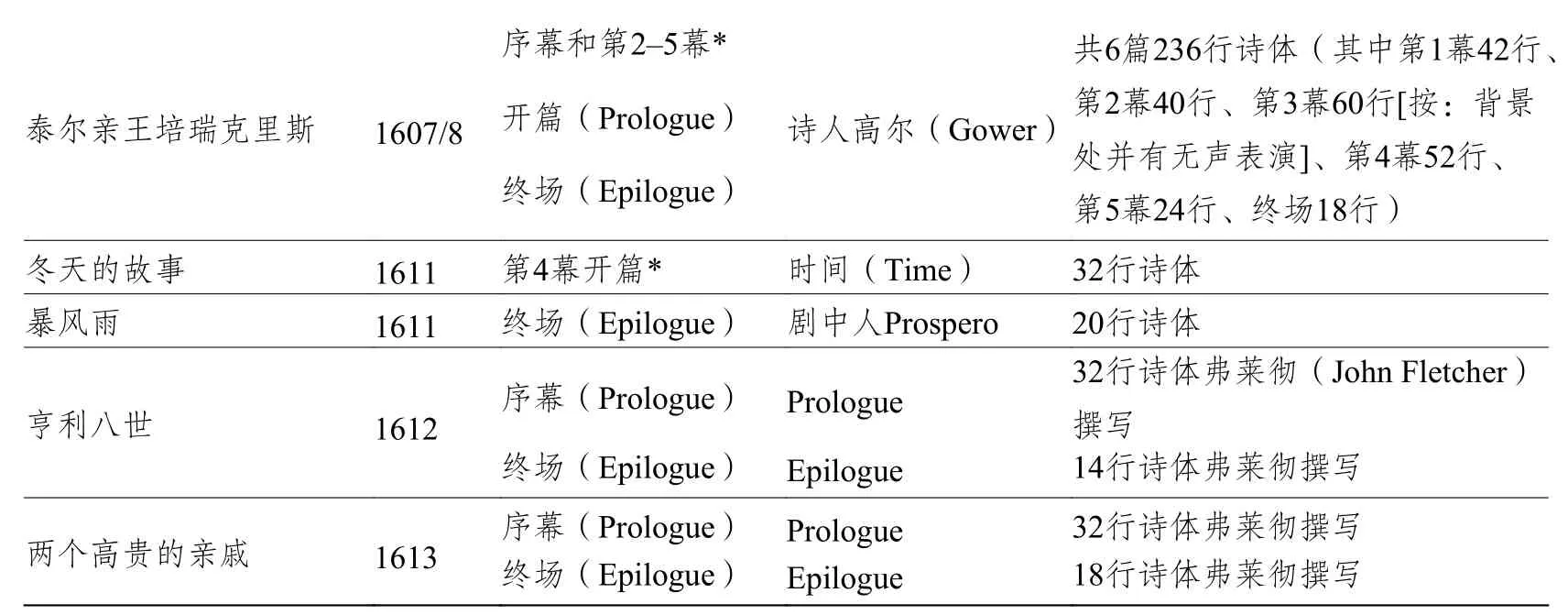

,1509),首演于1566年,出版于1573年,被認為是英國的第一部英語散文喜劇。莎士比亞《馴悍記》的情節和語言多有諧趣而充滿反諷:表面上看,它講述(或者說戲劇再現)了男性對女性的規訓–征服、婦道對夫權的屈從–認同(如終場時三名新婚男性的賭賽和女主“悍婦”凱特看似一本正經、實則皮里陽秋的女性立場“男權宣言”所示),但是其中家庭–性別政治的表演、男權話語的圖型引語式戲仿、名實關系的反轉和(自我)嘲諷所在多有,構成了本劇的一大看點。本劇的另一大看點,則是它的奇特結構:該劇由兩場序幕(我們姑且稱之為“斯賴的奇遇”)和5 幕12 場正劇(也就是《馴悍記》的本戲)構成。莎劇中經常使用類似歌隊的致辭,大抵為開篇序幕(Prologue)或終場結語(Epilogue),但是也有例外,如表1所示。

表1 莎劇中類似歌隊致辭在開篇序幕或終場結語的出場信息及例外情況

注:上表中帶“*”處為致辭出現在非序幕或終場的例外情況。

相形之下,《馴悍記》的序幕(Prologue)—這是莎劇中出現的首例序幕—十分奇特,堪稱獨一無二:首先,它由正劇之前構成“序幕”的兩場表演(“第1 場 黃村酒店門前”有132 行臺詞,“第2 場 貴族家中的臥室”有134 行臺詞)外加正劇“第1 幕第1 場 帕度亞;廣場”最后六行構成,堪稱是一部“戲前戲”(the play before the play)而非一般意義上的序幕。其次,它“序幕”中的兩場不是以單人致辭的形式向觀眾介紹劇情梗概,而是通過戲劇對話和舞臺表演來引出《馴悍記》的正劇。在這個意義上,《馴悍記》正劇內容更像是“斯賴奇遇記”這部輕喜劇的“戲中戲”—但也不盡然:這出“戲中戲”規模超大,它其實是《馴悍記》的本劇,而斯賴的故事此后(除了在第1 幕第1 場最后六行中一帶而過外)再無下文:“戲中戲”完全取代了“戲前戲”。第三,它也不是西方中世紀以來敘事文學中常見的“引子”或“楔子”故事,如威廉·蘭格倫的《農夫皮爾斯》(The Vision of Piers Plowman

)、喬叟的《坎特伯雷故事》(1394)乃至從阿拉伯傳入的《天方夜譚》:它們最后都回到了引子故事(一級敘事),并由引子故事里的敘述者致辭來結束全篇。后者類似今天所說的“框架敘事”(frame narrative),但是“斯賴的奇遇”顯然不在此列:作為《馴悍記》的前引故事,它最多只提供了半個—前半個和小半個—框架。這樣別致或者說另類的序幕在莎劇中是第一次出現,也是僅有的一次。現在問題來了:莎士比亞為什么這樣設計《馴悍記》的序幕(以及全劇的結構)?這是作者隨手無心的布局,還是他有意為之的結果?回答(或至少是思考)這些問題,對于我們理解莎士比亞—不僅是這一部戲,可能是他的全部創作,甚至是他這個人—來說,并非無關緊要。

首先,我們可以確定《馴悍記》是莎士比亞獨立完成的作品,換言之,它基本上是作者本人主觀意志的產物。我們說“基本上”,是因為《馴悍記》并不完全是莎士比亞的原創,而是(就像他的大部分作品一樣)在前人創作基礎上的再加工。這種再加工首先表現在它的序幕情節源于歐洲中世紀的民間傳說(后者的原型是《天方夜譚》中“睡者醒來的故事”);其次,正劇中“悍婦”之外的人物和情節大多來自蓋斯科因(譯自阿里奧斯托《冒名頂替》)的《錯會人生》。我們知道,阿里奧斯托《冒名頂替》喜劇的原文標題是“I suppositi”(現代意大利語版譯作“Gli scambiati”),其中“i”是意大利語的陽性復數定冠詞,“suppositi”則是拉丁文“suppositus”的陽性復數形式,意為“替身-偽裝者”—劇中男主與其男仆互換身份向女主求婚,故以此為題。蓋斯科因對此心知肚明,但他故意將“suppositi”雙關曲解為“supposes”(“料想、假設”),并在他的作品(其實是翻譯)開篇(The Prologue or Argument)處特別提示(或者說撩逗)讀者:

我猜(suppose)你們聚集在這里,心里想著(supposing)收割我辛勤勞作的成果。老實說,我現在正想(suppose)獻給諸位一部名為《錯會人生》(Supposes

)的喜劇:光是這個名字就有可能讓你們每個人的頭腦都在思忖(suppose),猜度(suppose)我們的“錯會”(supposes)是什么意思。有的人也許會猜(suppose)你們將聽到……一些精妙的說法(suppositions);有的人也許會猜(suppose)我們將向你們揭示一些迄今只是隱約被想到(supposed)的古怪念頭;還有些人笑而不語,仿佛已經猜到(supposed)我們會讓你們徒費心力地猜度(suppose)某種胡思亂想(a wanton suppose)。但是請理解,我們的“錯會”(suppose)不是別的,就是張冠李戴的誤會或想象。你們將[在劇中]看到主人被錯認為(supposed)仆人,自由人被錯認為奴隸,奴隸被錯認為自由人,陌生人被錯認為老朋友,熟人被錯認為陌生人。怎么著?我猜(suppose)你們已經覺得(suppose)我太過愚蠢,居然幾句話就把劇中諸般曲折微妙的“錯會”交代了?非也,我倒是認為(suppose)你們若能正確猜出(supposed)其中任何一個[“錯會”],恐怕得要等到“錯會人生”的最后一幕了。就說這些吧。這段游戲文字的獨白—其實是隱含的對話:作者與讀者-觀眾的對話、與原作者的對話,甚至是與時代精神(現在它以戲劇的形式和方式現身于世)的對話—很“文藝復興”,也很“莎士比亞”。莎士比亞本人敏銳地捕捉(用哈羅德?布魯姆的話說是“竊聽”)到了這一點,并予以遺貌取神的發揮而將其演繹為斯賴的“變形記”。如果說“莎士比亞他的序幕中表達了某種戲劇意圖”,那么蓋斯科因的“錯會人生”即為我們理解莎士比亞的戲劇意圖提供了正當而可能的思路。

但不是唯一的思路。理解莎士比亞的“戲劇意圖”同時涉及莎士比亞的自我理解(包括自我影響)和我們對莎士比亞的理解。為此我們需要思考和回答以下三個問題:

1.莎士比亞在《馴悍記》斯賴的故事中可能想表達/表達了什么意思?

2.《馴悍記》中斯賴的故事在莎士比亞的文學世界中可能具有什么意義?

3.我們作為后來和當下的讀者可能從《馴悍記》斯賴的故事中讀出什么意味?

先看第一個問題。莎士比亞在此可能想表達/表達了什么意思?毫無疑問,莎士比亞的創作是具有自我意識和意義指向的行為(所有的創作都是如此,即便是后世超現實主義者標榜的自動寫作,其實也是他們有意為之甚至刻意表現的“無意”)—否則他寫它做什么呢?莎士比亞《馴悍記》的“序幕”中的兩場表演戲劇性地再現了蓋斯科因《錯會人生》的開篇致辭,(借用亞里士多德的“質料因”的思路和表述方式)也就是說,蓋氏的“錯會”主題與情節構成了《馴悍記》序幕(乃至全劇)的質料因。其次,在莎士比亞時代,“戲中戲”(確切說是“戲前戲”)式的序幕并不罕見,例如托馬斯·基德(Thomas Kyd)的《西班牙悲劇》(The Spanish Tragedy

,1582–92)、喬治?皮爾(George Peele)的《老婦譚》(The Old Wives’ Tale

,1595)、本·瓊森(Ben Jonson)的《人人掃興》(Everyman Out of His Humour

,1599)、弗朗西斯·博蒙(Francis Beaumont

)的《燃杵騎士》(The Knight of the Burning Pestle

,1607)、約翰·韋伯斯特(John Webster)為約翰·馬斯頓(John Marston)《憤世者》(The Malcontent

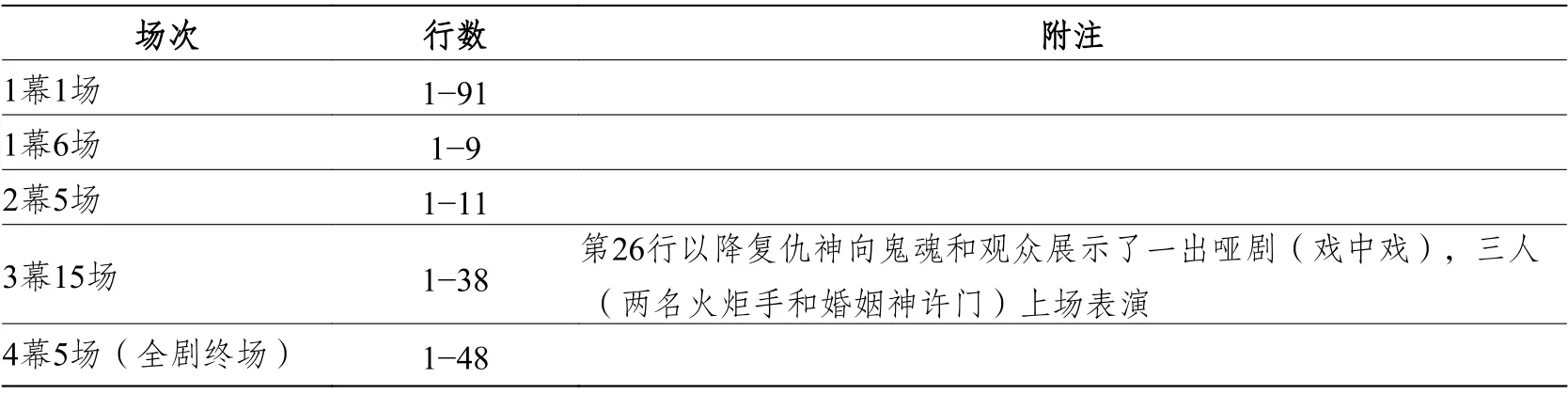

,1604)所作的序幕都是“道不孤,必有鄰”的明證。尤其是《西班牙悲劇》的序幕,因其寫作時間略早于莎士比亞的《馴悍記》,更為后者提供了寫作的模板和競爭的目標。由于某種原因(很可能是“影響的焦慮”),莎士比亞并未完全襲仿前人的成功經驗,而是自出機杼另加變化:《西班牙悲劇》開篇伊始,安德里亞(Andrea)的鬼魂上場致辭,自述生平與遇害經過(I.i.1–85),這時他身后的復仇神(Revenge)勸他坐下看戲,作為“歌隊”靜觀并等待結果(86–91:“Here sit we down to see the mystery,/ And serve for Chorus in this tragedy.”),之后正戲開始。各幕結束時,鬼魂與復仇神都有一番對話,如表2所示。

表2 托馬斯?基德《西班牙悲劇》中鬼魂與復仇神之對話在各幕中出現的場次、行數與附注

然而《馴悍記》的序幕并沒有呈現或發展出這樣一種框架結構:我們看到,斯賴的故事在正劇(或者說“斯賴奇遇記”的戲中戲)開演第一場后就中斷了—實際上是消失了(盡管他和他的“妻子”與仆從此后一直待在舞臺上看戲)。這與同時代的另一部《馴悍記》(The Taming of a Shrew

,1594)形成了鮮明對比:這一版的斯賴在觀劇過程中三次插話發言,并在劇終夢醒時分—他在酣睡中被送回原來發現他的酒店門口,第二天清晨醒來后自認為是南柯一夢(“我這輩子做過的最大美夢”)—準備回家用夢中學來的方法對付自己的老婆:“我現在可知道怎么調教一個潑婦了。”(15.16–21)莎士比亞如此編排《馴悍記》的序幕和“戲前戲”(同時也是它的“戲外戲”),用意何在?哈羅德·布魯姆認為這“將我們和《馴悍記》的[正劇]演出拉開一段距離”,同時“暗示身份的錯位(social dislocation)是一種瘋狂”;其說雖是,但還不足以解釋《馴悍記》中“戲前戲”—即斯賴的故事—和“戲中戲”的結構形式。哈羅德·戈達德認為序幕中的斯賴暗示了正劇中的男主皮特魯喬(Petruchio):后者被妻子凱特公開表達的“真心服從”(5.1.165)所蒙蔽,正如前者被小廝奉主人之命偽裝的“妻子”和仆人們的表演所欺紿;戲劇-惡作劇結束時,皮特魯喬猶在夢中,而斯賴已從夢中醒來,因此作者不再讓他現身。戈達德的解釋似乎更勝一籌,但是我們也看到斯賴的故事除了兩場序幕之外,尚有正劇第一場結束時的6 行對話—“戲前戲”在此變成了幕間插曲,甚至是“戲中戲”(《馴悍記》本劇)的“戲中戲”(I.i.238–242):

仆甲 老爺,你在打盹。你沒注意看戲吧。

斯賴 不,圣安妮在上,我在看。好戲,的確是好戲。

下面還有嗎?

小廝 夫君,它才剛開始。

斯賴 這是出非常棒的戲,太太夫人。

但愿它趕快結束!(繼續坐著觀劇)

可以說,這幾行對話(以及表演)使“斯賴的故事”—同時作為《馴悍記》的“戲前戲”、“戲中戲”和“戲外戲”—變成了一個意義不能“整除”的戲劇單元:如果是單純的序幕,那么這六行對話仿佛畫蛇添足而未見高明;而作為框架敘事的進一步展開,這六行對話(與前兩場序幕相比)更是顯得虎頭蛇尾而有失水準。莎士比亞完全有理由和條件不這樣寫,但他偏就這樣寫了。作家不需要解釋—他的作品就是他的解釋,而且很可能他本人也無法解釋;然而我們作為讀者卻需要一個解釋:莎士比亞為什么要這樣寫—或者說他這樣寫意義何在?這兩個問題并不完全等價,但是我們作為讀者—即不在歷史發生現場(因此并不完全知情)、同時擁有某種歷史后見之明(或者說有限超驗視角)的晚到者,只能通過第二個問題來回答—部分回答,確切說是給予性地解釋—這個問題。

這個問題又可再分解為兩個問題,即上文提到的理解莎士比亞的“戲劇意圖”所涉及的三個問題中的第二和第三個問題:

《馴悍記》斯賴的故事在莎士比亞的文學世界中可能具有什么意義?

我們作為后來和當下的讀者可能從《馴悍記》斯賴的故事中能讀出什么意味?

我們先看第二個問題,即它在莎士比亞的文學世界中可能具有什么意義。這個問題又取決于我們對第三個問題的解讀。此處兩個問題其實是一個問題,二者的區別僅僅在于:前者重在事實基礎上的“發現”,而后者重在文學意義的“發明”。

那么,我們首先在莎士比亞的文學世界—它包括38 部戲劇、154 首十四行詩和6 首其他類型的詩歌—中能發現什么呢?

在這里,我們發現了莎士比亞本人未曾發現的一個文學世界。不錯,正是他親手創造或者說“發明”了這個世界,我們因此將它命名為“莎士比亞的世界”;但是回到歷史現場,當時年方29 歲的作者對于他正在和將要創造的這個世界并無先驗的整體設計和觀量。這一點也適用于晚年已經完成了自己全部作品(但他本人對此也許并不知情)的莎士比亞。毋寧說,這一整體觀量屬于“我們”即后來讀者的解讀—如艾倫?布魯姆所說,“這是實際存在的最接近‘存在大鏈條’的東西”,即承載和象征了人類自我認識命運的“闡釋傳統”(tradition of interpretation)。正是在這里,“斯賴的故事”獲得了新的意義和言說可能。

斯賴的故事—序幕以及正劇第一場結束時的六行對話—在莎士比亞的文學世界中可能具有什么意義?讓我們從一項基本事實和假定說起。

首先,《馴悍記》中斯賴的故事和正劇本身分布于不同的戲劇空間并承載了不同的戲劇功能:前者是后者的“戲前戲”,而后者是前者的“戲中戲”;如果以觀眾-讀者的時空感受為基準,那么斯賴的故事構成了戲劇的第一層幻象,而“馴悍的故事”構成了它的第二層幻象。兩層幻想互為表里鏡像:莎士比亞讓我們在《馴悍記》的“戲前戲”中看斯賴的戲劇(盡管他本人對此并無自覺),正如斯賴在它的“戲中戲”中看演員們演出的《馴悍記》。我們在看斯賴看戲,這一事實構成了《馴悍記》的莫比烏斯循環:正在看戲的斯賴指向/表征了正在看他看戲的我們。在這個意義上,斯賴就是我們,或者說我們就是斯賴:“你沒注意看戲吧”即是作者為了喚醒—或者說是揶揄和取笑?—身陷戲劇“盜夢空間”中的我們而特別設置的“天外來音”。

也正是在這里,莎士比亞第一次嘗試在“戲中戲-戲外戲”的戲劇幻象中向觀眾喊話。但不同于他的古典前輩阿里斯托芬、普勞圖斯和泰倫斯,他并沒有親自現身(同時也是“化身”)說法,而是以介乎真實和幻象、現實和表演之間的身份與方式(μεταξ?)向觀眾致意。另一個切近的例子是《仲夏夜之夢》終場時分劇中人(不過此時正劇演出已經結束,因此嚴格說來他已經不是劇中人,而是前劇中人了)精靈迫克(Puck)的致辭:

要是我們這輩影子,有拂了諸位的尊意,就請你們這樣思量,一切便可得到補償;這種種環境的顯現,不過是夢中的妄念;這一段無聊的情節,真同誕夢一樣無力。先生們,請不要見笑!倘蒙原宥,定當補報。萬一我們幸而免脫這一遭噓噓的指斥,我們決不忘記大恩,迫克生平不會騙人。再會了!肯賞個臉兒的話,就請拍兩下手,多謝多謝!(朱生豪譯文)

如《亨利四世》下篇、《皆大歡喜》《終成眷屬》《暴風雨》以及《亨利八世》的終場致辭,均可作如是觀。一般情況下,莎士比亞會在此處—劇場表演與現實生活的交接面上—點破并解除戲劇幻象,身外化身為既非劇中人、亦非非劇中人的戲劇人物祈請觀眾的包涵與認可(而不是介紹劇情,這將它與開場時的“施魅”式致辭區別開來)。但是也有例外,比如恰恰在以幻象(也可以說是戲劇)作者“放棄魔法”為主題的《暴風雨》中,我們聽到劇中人普羅斯帕羅(Prospero)代表作者向觀眾最后致辭(Epilogue

,1–20):現在我已把我的魔法盡情拋棄,剩余微弱的力量都屬于我自己……求你們解脫了我靈魂上的系鎖,賴著你們善意殷勤的鼓掌相助;再煩你們為我吹噓出一口和風,好讓我們的船只一起鼓滿帆篷……正如你們舊日的罪惡不再追究,讓你們大度的寬容給我以自由!(朱生豪譯文)

這段話與他在前面第4 幕第1 場中的發言(148–158)遙相呼應:

我們的狂歡已經終止了。我們的這些演員們(actors),我曾經告訴過你,原是一群精靈,都已化成淡煙而消散了。如同這段幻景(vision)的虛妄的構成一樣,入云的樓閣、瑰偉的宮殿,莊嚴的廳堂,甚至地球自身,以及地球上所有的一切,都將同樣消散,就像這一場幻景(insubstantial pageant),連一點煙云的影子都不曾留下。我們都是夢中(dreams)的人物,我們的一生是在酣睡(sleep)之中。(朱生豪譯文)

特別是“你沒注意看戲吧”一句,莎士比亞與其說是揶揄和責備,不如說是提醒和邀請“斯賴”—也就是我們—認真觀看他的戲劇:既是幻夢也是實相的人生戲劇。他甚至就如何觀看這部“人類的戲劇”(海涅語)—也就是說,如何發現其中隱藏的秘密—提供了指導和建議,即如《亨利五世》中的幕間致辭人所說:“一切還望包涵,并用你們的想象補足我們的表演”(III.Chorus 34–35:“Still be kind,/ And eke out our performance with your mind.”),“但請坐看演出,憑借模擬的情形來想象真實的境況”(IV.Chorus 52–53:“Yet sit and see,/ Minding true things by what their mockeries be.”)。

莎士比亞要求我們發揮想象:在他看來,觀眾–讀者的想象同樣是一種建構性的力量。在這個意義上,與其言過其辭地宣說莎士比亞“發明”了“人性”(the human)或我們之所是,不如實事求是地承認不是他,而是他和我們,共同“發明”—通過想象或“同情之理解”而發明—了每個人和所有人的自我。

現在的問題是(這也是上文提到的第三個問題):我們可能在這部戲的序幕中“發明”或者說額外讀出什么意義呢?文本意義的“讀出”其實是個人理解的“讀入”。為此,我們需要暫時走出莎士比亞的世界,以便更好—更加豐富也更有成效—地回歸。

首先,斯賴的故事令我們想起莎士比亞的同時代人、西班牙作家塞萬提斯的小說《堂吉訶德》第二部(1615)中公爵夫婦對堂吉訶德和桑丘主仆二人施加的惡作劇。例如,讓他們蒙眼騎在原地不動的木馬上,卻使他們自以為騎著大法師梅林制造的飛馬遨游太空并由此成功解除了邪惡巨人的魔法(第41 章)。作者事后對此發表評論說:“戲弄者和被戲弄者是一樣的瘋傻;公爵夫婦那么起勁地捉弄兩個傻瓜,結果他們自己也快變得瘋癲了。”(第70 章)我們不知道這里是否也包含了作者的自嘲,但有一點可以肯定,那就是在小說最后,我們見證了故事主人公堂吉訶德“去蔽”(也就是獲得自我認識)之后的“得病、立遺囑和死亡”,以及(假托的)故事作者“熙德?阿梅德”(Cid Hamet)的消逝。人生恒如夢幻戲劇,假象-幻覺的解除意味著它的終結或死亡。職是之故,莎士比亞沒有讓他的斯賴—他與后來的波頓(Bottom)、福斯塔夫是同族的兄弟(福斯塔夫聲稱“趕走豐滿的杰克,就是趕走整個世界”,可以說代表了生命的基質和原力),堂吉訶德和桑丘則是他(們)的西班牙遠親—最后走向覺醒,而是仍在夢中。這時看戲的我們—看斯賴看戲、和斯賴一起看戲而同在戲劇人生幻象中的我們—也是一樣,如果我們“注意看戲”(mind the play)并且“看進去”的話。

但對世人來說,詩歌—抒情詩、史詩、諷刺詩、喜劇還有悲劇(對于后者,柏拉圖的態度比較曖昧,可以說兼有“影響的焦慮” “愛而不見”的怨慕和“彼可取而代之”的雄心),一言以蔽之即詩人(幻象作者)的神話故事和吊詭之言—卻是日常致幻甚至致死(靈魂-城邦之死)的毒藥。為了城邦公民的身心安全和健康,統治城邦的哲人必須將詩歌逐出城邦,除非它能自證清白,即表明自己能夠發見真理而有益于世道人心。

柏拉圖對詩歌的挑戰和宣判引發了后人—從亞里士多德到錫德尼再到雪萊、從維科到尼采再到海德格爾、從文藝復興人文主義者到浪漫主義者再到解構主義者—各逞機鋒的抗辯與回應,此不具論。奇怪的是,有些詩人居然也對他的觀點表示認同,羅馬詩人賀拉斯就是一例。在致友人弗洛盧斯(Julius Florus)的一封信中,賀拉斯談到了自己為什么放棄詩歌:當年他因從軍作戰失利而失去田產,為了謀生不得已才作了詩人;“為了討好易怒的詩人,我忍受了許多,寫詩時曲意迎合大眾”,但是“現在我已經恢復了理性,不再趨奉他們”(Epistles

,2.2.102–105)。說到這里,他唯恐對方不能理解,又講了一個希臘瘋人的故事(128–140):阿爾戈斯從前有個體面人,常以為在聽美妙的悲劇演出,坐在空無一人的劇場里快活地鼓掌叫好……后來藜蘆祛除了致病的膽汁,他在親友的關懷幫助下恢復了神智。“雙子神在上,朋友們,你們這是殺了我,而不是救了我呀,”他說,“你們強行剝奪了我的快樂,取消了最令人愉悅的心靈迷誤(error)。”

賀拉斯講的這個故事很像中國古人說的宋陽里華子故事,不過他另有所指(141–144):

的確,[人成熟后]應當變得明智(sapere),放棄玩鬧,讓小孩子去玩適合他們年齡的游戲,不再追求符合拉丁音律的辭藻,而是研究真實生活(verae vitae)的韻律和節奏。

他最后的結論是:“現在你該離開了,省得喝過頭而被更適合戲謔打鬧的年青一代嘲笑并驅趕出去。”(215–216)就這樣,賀拉斯否棄了當年的自己,或者說自己的詩人生活(現在他和柏拉圖一樣認為這是心靈的“迷誤”,也就是瘋狂),而轉向(也可以說是回歸)哲學或“真實的生活”。哲人賀拉斯從自己的靈魂城邦中驅逐了詩人賀拉斯:現在他從夢中醒來了。

詩歌—無論是抒情詩、敘事詩還是戲劇詩—無法見證終極真理,只能提供暫時的和可疑的快樂,甚至是像塞壬的歌聲一樣危險的誘惑:這本來不過是哲人的一家之言(尼采甚至會說這是一種弱者的“怨恨”哲學),但在后世幾乎成了不證自明的常識。詩人一再被驅逐出城邦—靈魂的城邦或城邦的靈魂。我們在號稱“最后一位古羅馬哲人”波愛修斯(Boethius,c.480–524)的經典名作《哲學的慰藉》開篇處看到“哲學”呵斥“詩歌”:“走開,誘人走向毀滅的妖女,讓我的繆斯來照看和醫治他!”后者“受到訓斥后羞愧無語,垂頭喪氣地離開了”;這時波愛修斯開始從詩歌—他青年時引以為榮的事業—的迷夢中醒來:“我恢復了神志,認出了救治者的面容。”而在“中世紀的最后一位詩人”但丁結束靈魂的煉獄、即將繼續“上行”而開始他的天界朝圣之旅之際,他的詩歌先父和靈魂導師維吉爾悄無聲息(也許是黯然神傷)地離開了(《神曲·煉獄篇》第30 章)—異教的詩人無權進入上帝的城邦:他被這個世界驅逐了。然而也正是在這個時刻,但丁從詩歌-塵世之夢中醒來,并將從他的靈魂舊友貝雅特麗齊那里獲得上帝的啟示、神學的救度和真正的新生。

甚至到了詩神光榮回歸、詩人自信為詩—作為世俗人文主義的“太初之言”和時代精神的自我表達—辯護的文藝復興時代,類似的情形也時有發生:只不過現在詩與哲學的對立變成了詩歌內部喜劇精神與悲劇精神的沖突,即詩學的內戰。比如,托馬斯?黑伍德(Thomas Heywood)《美人誡》(A Warning for Fair Women

,1599)的開場就是一個典型的例子(劇中手執皮鞭和匕首的“悲劇”斥責并驅逐了輕薄幼稚的“喜劇”和喧鬧的“歷史劇”)。一時間,悲劇成了世俗生活-劇場的女王。然而,文藝復興本質上是一場見證了世俗文化和興趣勝出的人間喜劇:它從但丁的“神圣喜劇”開始,經過喬叟的“坎特伯雷”轉向(“朝圣者”的“還俗”)、拉伯雷的“巨人”變形(或者說自我塑形)而“道成肉身”為莎士比亞的戲劇—哈羅德?布魯姆所謂“世俗的圣經”(secular scripture),即基督教“神圣悲劇”世界圖景的世俗化。莎士比亞的戲劇,包括“悲劇、喜劇、歷史劇、田園劇、田園喜劇、歷史田園劇、悲劇歷史劇、悲喜歷史田園劇”(Hamlet

,II.ii.401–403)因其世俗性、雜糅性而具有原生的和根本的喜劇性。對于這類戲劇,錫德尼雖然為詩慷慨申辯,認為詩人以“應然”的道德真理為原型,通過自由的想象創造了“另一自然”或“第二自然”,即高于自然(現實)的理念世界,但是輕蔑地稱之為“狗雜種”(mongrel),而喬萬尼?瓜里尼(Giovanni Battista Guarini,1538–1612)卻譽之為“完美的戲劇”“戲劇的最高形式”,原因是它兼有悲劇和喜劇之長,“并具悲劇和喜劇的快感”,即最大程度的愉悅感受(如其所說,“悲喜劇能愉悅所有性格、一切時代和各種品味的人”)。詩歌使人快樂,而生命需要快樂:莎士比亞如果為詩辯護,他大概也會這樣說。實際上,我們只要“注意看戲”就會發現,他正是這樣做的:除了上文說到的作品(《馴悍記》《仲夏夜之夢》《暴風雨》)之外,再如《終成眷屬》的終場(前劇中人“法國國王”在此向觀眾致辭):戲已演完,國王成了乞丐;

求婚成功,結果都還不賴。

我們努力要討大家歡喜,

日復一日,讓各位滿意。

現在我們來看,你們來表演:

請大家鼓掌,我們感激無限!

以及《泰爾親王培瑞克里斯》終場時“詩人高爾”的致辭:“感謝諸位始終來捧場,新的歡樂將不斷奉上。我們的戲演完了。”(Epilogue

,17–18)凡此種種,盡管是例行公事的說辭,卻也代表了詩人—不僅是莎士比亞本人,也包括他的同行—的真實心聲。為大眾提供歡樂,這是戲劇詩人莎士比亞一貫的主張。即便是悲劇或歷史劇,只要我們“注意看戲”,也不難從中獲得某種隱秘的樂趣,一種類似諸神俯瞰蕓蕓眾生的樂趣。如他筆下的羅馬英雄和“天下一人”安東尼所說,“智慧的神靈蒙蔽了我們的眼睛”而“笑看我們昂首闊步地走向歧途”;或如未來的“英格蘭之星”和“基督教國王的楷模”亨利王子所說,“我們就這樣胡亂打發時間,而智慧的精靈坐在云上看我們的笑話”。但這類似諸神的俯瞰終究不是作為神,而是作為在人間–劇場看戲的觀眾,同時這俯瞰者也作為被看者,即人生戲劇中自知不自知的演員。前者如《威尼斯商人》中的安東尼奧,后者如《馴悍記》中的斯賴。

《泰爾親王培瑞克里斯》中既是劇中人亦非劇中人的詩人“高爾”最后宣布“我們的戲演完了”,這對個人來說也許是真的。他將因此而承受虛無,就像陷入絕望的麥克白那樣感到“人生不過是一個行走的影子,一個在舞臺上指手畫腳的拙劣的伶人,登場片刻,就在無聲無息中悄然退下;它是一個愚人所講的故事,充滿著喧嘩和騷動,卻找不到一點意義”(Macbeth

,V.v.24–28)。但是人生的戲劇—我們在其中既是自我觀照的演員,也是自在表演的觀眾—將繼續和反復上演:無論是作為自我慶祝,就像《亨利五世》中的亨利五世在決戰前(偽裝)興奮憧憬的那樣,“我們將這一天命名為‘克里斯品節’(the feast of Crispian)……克里斯品兄弟永遠不會被人遺忘,從今天起直到世界末日,而在這一天作戰的我們也將被人銘記”,還是作為自我觀照(通過偷窺英雄偉人的私生活或大歷史的陰暗褶皺),就像安東尼的愛人、埃及女王克里奧佩特拉在自殺前悲哀想見的那樣,“庸俗下流的詩人們將荒腔走板地吟唱我們的傳說;頭腦靈活的戲子們將在舞臺上即興演出我們的故事……我將看到一個童子尖聲細氣地把我演成一個淫娃蕩婦。”

—另外還有一個世界。(There is a world elsewhere.)

多么美麗的新世界!(What a brave new world!)

—只是你覺得新而已。('Tis new to thee.)

你沒注意看戲吧。(You don’t mind the play.)