大數據分析能力對產品突破性創新的影響

李樹文,羅瑾璉,葛元骎

1 同濟大學 經濟與管理學院,上海 201804 2 石河子大學 經濟與管理學院,新疆 石河子 832000

引言

大數據分析能力被認為是推動數字經濟發展的重要動力[1],是企業利用數據管理、數據基礎設施和數據人才提供的新見解,將業務轉化為競爭優勢的能力[2]。雖然已有研究已經證實大數據分析能力能夠幫助企業快速提升經營績效[3],但并未深入探討其如何幫助企業獲得競爭優勢。而在數字經濟背景下,產品突破性創新成為企業在技術和市場方面獲得競爭優勢的重要表現[4-5],該創新是指采用與已有產品不同技術、比已有產品更好地滿足客戶需求,且能夠帶來技術躍遷和市場顛覆的新產品[6]。有研究發現,與在大數據分析能力方面落后的企業相比,領先企業能在動蕩環境中捕捉產品發展方向,獲得技術知識,開發新產品并成功實現產品創新[7-8]。尤其當前中國企業屢屢遭受國外在位企業在高端產品方面的“卡脖子”,解決這一問題更需要強化產品突破性創新在技術躍遷和市場顛覆方面的競爭優勢。

進一步看,基于資源基礎觀和動態能力觀,大數據是一種重要的組織資源[2],大數據分析能力從龐雜的大數據中分析出通用知識,并借助基于知識的動態能力將有形知識資源與無形知識資源組合為產品突破性創新需要的特定知識資源,為在產品創新活動中創建、更新、重新配置資源提供了工具性支持[9]。部分學者也強調知識融合是大數據分析能力向產品突破性創新轉化的重要路徑選擇,但知識融合不是自動的,而是在系列內部知識適配中完成的,并相繼通過知識獲取能力、知識創造能力和知識整合能力等基于知識的動態能力的多個過程將內部知識轉變為產品需要的特定知識[10-11]。因此,本研究試圖從基于知識的動態能力視角探討大數據分析能力對產品突破性創新的影響。

1 相關研究評述

大數據是大數據分析能力的數據基礎,是一種來自異質性和自主性資源的數據集,其規模超出了傳統流程或傳統工具捕獲、存儲、管理、分析和利用數據的能力[12]。已有研究將大數據的特征描述為“5V”,即大量(volume)、快速(velocity)、多樣(variety)、準確(veracity)和價值(value)。大量是指以指數級增長的數據數量,快速是指實時數據收集、處理和分析的速度,多樣是指在大數據環境中收集不同類型的數據,準確是指數據源的可靠性,價值是指大數據在交易、戰略和信息方面的有用性[13]。有部分研究在“5V”基礎上增加了可變性(variability)和可視化(visualization)特征,前者是指通過解讀大數據而獲得的動態機會,后者是指通過人工智能方法以有意義的方式表示數據[14]。

已有研究認為,大數據是一個復雜的數據集或靜態的資源集,需要借助數據的識別、收集、存儲和分析等多個動態程序發揮作用[7]。而在這些程序中,大數據分析被認為是將數據中的通用知識轉化為產品特定知識的最關鍵環節[10,15]。唐彬等[16]構建的知識創造模型表明,在眾多大數據處理程序中,大數據分析能夠有效地將數據庫中的數據信息轉化為特征庫中的知識。與大數據識別、收集和存儲等程序相比,大數據分析更能體現大數據產生商業價值的技術工具和資源轉化過程[17-18]。GANTZ et al.[19]在對大數據分析定義中著重闡述了其與大數據的區別,認為大數據分析應該圍繞數據本身、應用于數據的分析程序和分析技術3個主要特征,以一種能夠創造商業價值的方式呈現結果。為了更加突顯二者的區別,學術界逐漸采用大數據分析(big data analytics)這一概念強調從大數據中提取新見解所經歷的過程和所使用的工具,即大數據分析不僅包含了數據本身,而且涵蓋了數據分析工具、基礎設施、可視化以及呈現新見解的方法[2,20]。與大數據相比,雖然大數據分析包含了更廣泛的元素,但卻忽略了組織如何運用大數據分析后的新見解來創造商業價值這一問題[21-22]。數據驅動是一個涵蓋多層面要素、復雜的、系統化的組織任務,需要來自管理者和組織的賦能,需要組織上下為數據管理和分析提供指導[2]。基于動態能力觀的研究認為,大數據分析對績效的貢獻取決于組織動態能力,即大數據分析能力[23-24]。因此,理論界開始以大數據分析能力(big data analytics capability)表示企業在利用大數據實現戰略目標和獲得新見解的熟練程度[1]。

在信息系統領域,學者們已經認識到大數據分析的商業價值不僅體現在簡單的數據結果或者作為一種數據分析工具,而且包含了更廣泛的商業元素[25]。為了明晰這一問題,正式提出大數據分析能力的概念,它是指組織使用數據管理、基礎設施和人才為組織發展提供新見解,并將業務轉化為競爭優勢的能力[2]。與基于知識的動態能力強調的知識基礎不同,大數據分析能力更強調取得競爭優勢的數據基礎,而數據基礎是知識基礎的知識來源[10]。與一般動態能力不同,大數據分析能力是一種能夠通過提供新見解而增強組織動態能力的能力[11]。已有研究主要從資源基礎觀和動態能力觀解析大數據分析能力的內在機制[2,26]。從資源基礎觀看,大數據分析能力包含有形資源、人力技能和無形資源3種資源形式,有形資源是指基礎資源、技術和數據,人力技能是指技術技能和管理技能,無形資源是指數據驅動文化和組織學習。從動態能力觀看,大數據分析能力是一種基于數據分析的組織能力,不是一個臨時性事件,而是一個持續適應和變化的過程,能夠通過將其嵌入組織結構而幫助企業更新或重新配置已有經營模式[2]。無論從資源基礎觀還是動態能力觀,已有研究對大數據分析能力的探討僅局限于組織績效[15,20],忽視了對產品突破性創新的影響。因此,本研究結合資源基礎觀和動態能力觀,將大數據分析能力作為一種能夠轉化有形、無形和人力技能等多種資源的組織能力,并著重探討大數據分析能力如何更好地驅動產品突破性創新的問題。

2 理論分析和研究假設

2.1 大數據分析能力與基于知識的動態能力

知識基礎觀將知識作為一種重要的戰略性資源,認為它能夠幫助企業快速獲得核心競爭優勢、開發新產品[27]。但知識是靜態的資源,需要借助組織開發和應用動態能力獲取、創造和整合并發揮作用。因此,知識管理學者將知識與動態能力相結合,提出基于知識的動態能力的概念,指企業獲取、創造、整合知識資源,以感知、應對、利用和開創產品變革的能力[28]。本研究將基于知識的動態能力界定為企業從大數據分析中獲取、創造、整合知識資源,以感知、應對、利用和開創產品變革的能力。與一般動態能力相比,它將以往獨特性資源聚焦為具有強觀測性和強操作性的知識資源,并將基于知識的動態能力的塑造過程總結為獲取、創造和整合3個階段[29]。知識獲取能力是企業從大數據分析中獲取和利用外部知識的能力,如創造性搜索、外部互動;知識創造能力是企業從大數據分析中發展和改進內部知識以產生更多新知識的能力,如通過戰略意義建構、內部研發等產生新知識;知識整合能力是企業從大數據分析中組合和運用既有知識的能力,既可以組合已獲取的知識,也可以組合新產生的知識[29]。與知識吸收能力側重于外部知識獲取、內化、吸收和利用等知識過程不同[30],基于知識的動態能力更強調知識來源差異以及利用不同來源的知識的能力[28]。

大數據分析能力的重要目的在于從龐雜的數據中提取能夠服務于企業產品發展、市場需求以及獲取競爭優勢的知識[11],這些知識的獲取、認知和再加工過程構成了完整的基于知識的動態能力[29]。有研究認為大數據分析能力重新定義了關于知識構成和知識分類的問題,并為重構基于知識的動態能力提供必要的知識來源[10,16]。基于資源基礎觀,組織是系列獨特資源的聚合體,獲得組織競爭優勢依次取決于資源選擇和能力建構兩個過程[31]。資源選擇過程主張組織主動識別、汲取和控制具有戰略價值的組織資源,這與大數據分析能力中深度解析數據、技術、IT基礎設施等獨特資源相契合。能力建構過程主張組織將獨特資源轉變為具有戰略價值的資產,而知識獲取能力、知識創造能力將大數據分析中的獨特資源轉變為服務于特定產品和市場需求的外部和內部知識資源,知識整合能力則將內外部知識整合為產品突破性創新需要的特定知識。已有研究也曾發現企業憑借大數據分析能力獲得的資源并不能直接產生商業價值[32],它需要借助于知識管理和動態能力將大數據分析后的知識轉化為特定知識[9,11]。因此,本研究提出假設。

H1a大數據分析能力顯著正向影響知識獲取能力;

H1b大數據分析能力顯著正向影響知識創造能力;

H1c大數據分析能力顯著正向影響知識整合能力。

2.2 大數據分析能力與產品突破性創新

產品突破性創新是組織取得核心競爭優勢的關鍵,是指采用了與現有產品不同技術、比現有產品更好地滿足客戶需求,且能帶來技術躍遷和市場顛覆的產品創新[6]。DAHLIN et al.[33]認為,可以根據產品的不同技術特征評估產品突破性創新,這些特征包括新穎性和唯一性。新穎性是與已有技術不同,唯一性是與現有技術不同。ANDERSON et al.[34]將產品突破性創新定義為“技術不連續性,這種技術不連續性在一定程度上提升了一個行業的技術水平”,且它產生了根本不同的產品形式,與以前的產品形式相比具有決定性的成本、性能或質量優勢。因此,重大技術躍遷和顛覆市場格局成為衡量產品突破性創新的兩項標準。與突破性創新相比,產品突破性創新更聚焦于產品方面的技術躍遷和市場優勢,與流程或服務等方面的突破性創新無關[35]。

大數據分析能力的商業價值在于從龐雜的數據中獲得新見解,為組織帶來競爭優勢[36],而產品突破性創新被認為是組織獲得競爭優勢的關鍵[37]。已有研究表明,與在大數據分析能力方面落后的企業相比,領先企業能在動蕩環境中捕捉產品發展方向,獲得技術知識,開發新產品并實現產品創新成功[7-8]。具體而言,大數據分析能力是一種與數據分析相關的組織動態能力[7],能夠幫助企業從龐雜的數據集中分析出產品需要的特定前沿知識,并通過知識融合過程產生不同形式的新產品、新服務和新流程[9]。MIKALEF et al.[11]和LIN et al.[7]發現大數據分析能力通過為組織提供前沿知識,強化組織動態能力,進而提升組織突破性創新能力。因此,本研究提出假設。

H2大數據分析能力顯著促進產品突破性創新。

2.3 基于知識的動態能力與產品突破性創新

近年來,雖然已有研究試圖從動態能力視角探討突破性創新的發生機制[11],但有學者認為動態能力并不能成為組織保持競爭優勢的充分條件,而是必要條件,即組織獲得競爭優勢并非依賴于動態能力,而是依賴于由動態能力創建的資源基礎[38]。組織通過持續獲取、創造、整合知識而擴大知識庫,為組織應對產品創新活動的不確定性奠定堅實資源基礎[39]。從這個層面看,基于知識的動態能力被視為戰略選擇,即當組織能夠獲取部分知識資源時,其能夠創造或開發出更多服務于產品變革和迭代的知識資源基礎[40]。因此,也有學者將基于知識的動態能力稱為組織取得競爭優勢的終極動態能力[29]。已有知識管理研究將知識作為一種戰略資源,認為知識資源本身不足以支撐組織進行新產品開發[41],組織必須發展并應用基于知識的動態能力才能在產品創新活動中快速、準確地將知識資源轉化為產品突破性創新需要的關鍵知識[27]。具體而言,知識獲取能力在基于知識的動態能力中發揮外部資源基礎的作用[28],通過獲取關于新市場需求、新產品和新技術的外部知識,為產品突破性創新提供前沿知識資源[38]。知識創造能力在基于知識的動態能力中發揮內部資源基礎的作用,通過推動組織將已有知識優化、升級[42],擴大知識庫[43],為新產品創新提供已有知識基礎。知識整合能力在基于知識的動態能力中發揮資源配置的作用,通過對已獲取的內外部知識的重新配置、整合轉化為新知識[5],融合不同屬性的知識[10],為產品創新提供知識融合基礎。因此,本研究提出假設。

H3a知識獲取能力顯著促進產品突破性創新;

H3b知識創造能力顯著促進產品突破性創新;

H3c知識整合能力顯著促進產品突破性創新。

2.4 基于知識的動態能力的中介作用

國內外研究已經證實,知識獲取、創造和整合能力并非相互獨立,而是通過逐步發展、相互依賴形成整體的動態能力[28-29]。結合上述假設,預期知識獲取能力、知識創造能力和知識整合能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間具有連續中介作用。大數據中蘊含著數據、人力技能、技術和組織文化等多種獨特性資源[44],大數據分析能力旨在從這些資源中提取知識[45],依托于知識獲取能力和知識創造能力將這些知識轉化為新產品創新所需的內外部知識[10],并通過對這些知識的整合、重構,以特定知識資源推動產品突破性創新[46]。已有研究認為,大數據分析能力不僅為突破性創新提供知識基礎[11],而且推動內部知識與外部知識、新知識與舊知識、傳統產品知識與新產品知識之間的深度融合[10],促使企業突破知識瓶頸,實現能力進階[28]。FERRARIS et al.[9]研究發現,大數據分析能力顯著提升企業的知識管理能力;ZHENG et al.[29]的研究證實,在知識管理過程中,知識獲取能力通過知識創造能力和知識整合能力提升創新績效。因此,本研究提出假設。

H4大數據分析能力依次通過知識獲取能力、知識創造能力和知識整合能力影響產品突破性創新。

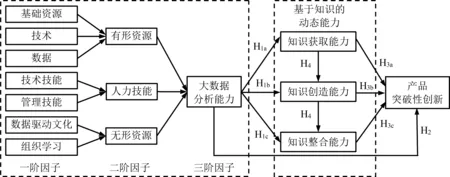

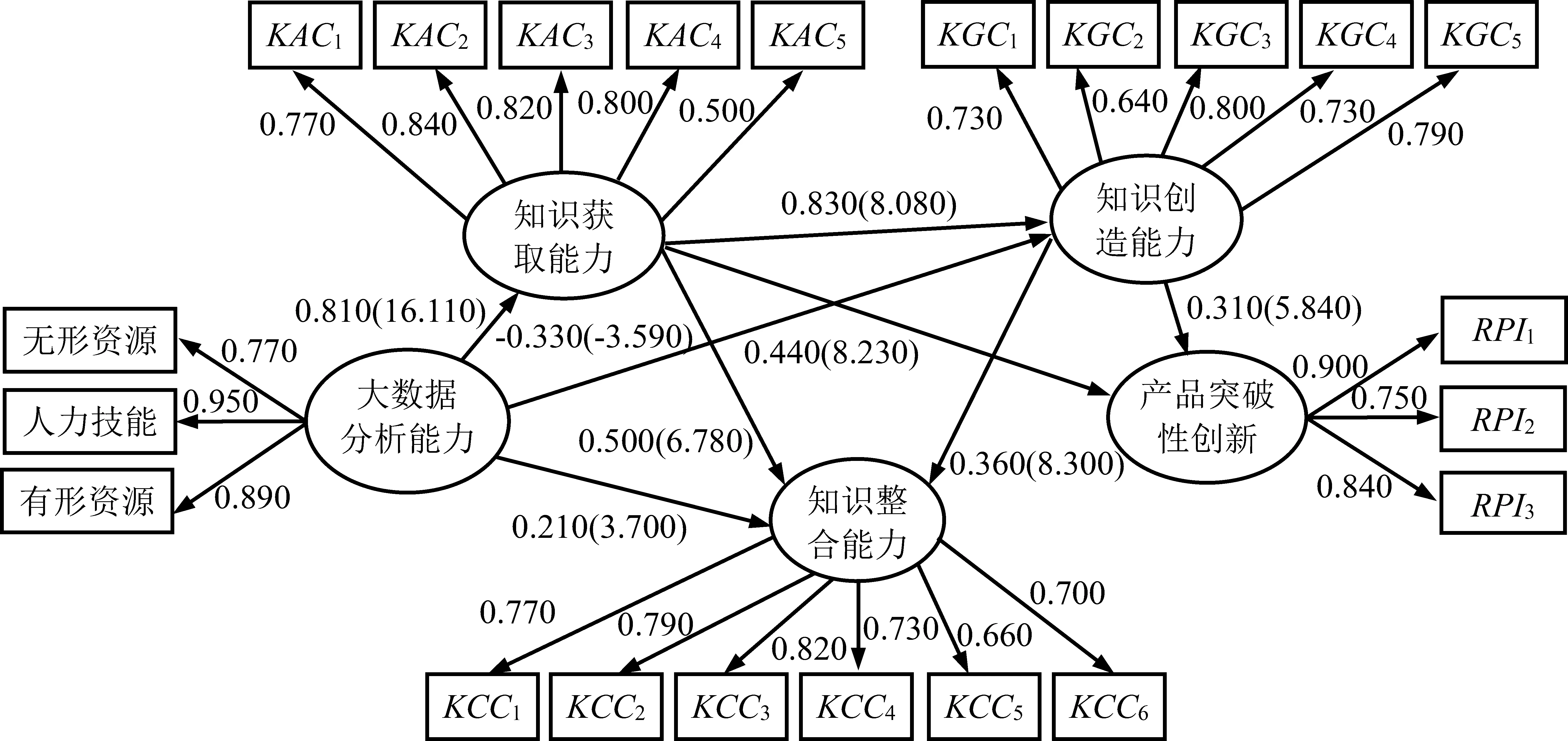

綜上所述,本研究提出研究模型,見圖1。

圖1 研究模型Figure 1 Research Model

3 研究設計

3.1 樣本調查

本研究在前期的系列訪談中了解到,信息技術、商業分析和數據應用領域的管理者可以成為本研究的潛在調研對象,他們能夠深度參與組織的大數據管理和產品創新實踐。因此,邀請上海、北京、蘇州、成都、寧波、廣州等區域科技園區的科創企業總經理、運營經理、信息經理、營銷經理及產品經理、研發總監等與大數據分析、產品創新相關的中高層管理者參與調研。根據技術躍遷和市場顛覆兩個標準,判定這些科創企業均在其行業內具有突破性產品。2019年7月至12月,本研究項目組成員針對前期篩選的調研對象進行問卷調研。為了使研究數據真實可靠,研究者在發放問卷前明確講解問卷用途、匿名填寫和填答注意事項,在問卷填答前請填寫人員回憶和確認企業財務活動狀況,并在問卷上方注明經營活動、投資活動、籌資活動的現狀,無需填寫具體金額,僅填寫正負。共發放681份問卷,現場填答后直接收回問卷。收回問卷后,研究人員根據財務標準界定企業所處生命周期階段,經營活動、投資活動和籌資活動的金額組合為負、負、正的企業處于初創期,正、負、正的企業處于發展期,正、正、負的企業處于成熟期,負、正、負的企業處于衰退期。由于產品突破性創新代表組織能夠獲得核心競爭優勢,它能夠推動企業在一定時期內獲得績效增長或外部投資。但衰退期企業的經營活動和籌資活動的金額均為負,這表明企業不具備產品突破性創新能力。因此,在本研究中,研究人員刪除衰退期企業樣本,最終得到478份有效樣本數據,有效回收率為70.191%。

在有效樣本中,管理者特征如下:男性有278名,占58.159%;女性有200名,占41.841%。25歲以下有44名,占9.205%;25歲~35歲有198名,占41.423%;36歲~45歲有236名,占49.372%。學歷為大專及以下有8名,占1.674%;本科有366名,占76.569%;研究生有104名,占21.757%。工作年限為1年以下有30名,占6.276%;1年~2年有200名,占41.841%;3年~5年有187名,占39.121%;6年~10年有56名,占11.716%;10年以上有5名,占1.046%。組織特征如下:電子通信行業的企業占37.657%,軟件服務行業的企業占44.979%,生物醫藥行業的企業占9.833%,機械制造行業的企業占6.276%,其他行業的企業占1.255%;涉獵大數據年限在1年以下的占10.460%,1年~2年(不含2年)的占79.289%,2年~3年(不含3年)的占4.603%,3年~4年(不含4年)的占1.674%,4年以上的占3.974%;組織規模在25人以下的占5.439%,25人~50人的占16.109%,51人~100人的占15.063%,101人~200人的占57.113%,200人以上的占6.276%。

3.2 變量測量

采用MIKALEF et al.[11]修訂的量表測量大數據分析能力,共25個題項,包含有形資源、人力技能和無形資源3個維度。有形資源包含基礎資源、技術和數據3個1階因子,共10個題項;人力技能包含技術技能和管理技能兩個1階因子,共8個題項;無形資源包含數據驅動文化和組織學習兩個1階因子,共7個題項。本研究中大數據分析能力的Cronbach′sα系數為0.958。對基于知識的動態能力的測量量表改編自ZHENG et al.[29]修訂的量表,共16個題項,用5個題項測量知識獲取能力,其Cronbach′sα系數為0.852;用5個題項測量知識創造能力,其Cronbach′sα系數為0.857;用6個題項測量知識整合能力,其Cronbach′sα系數為0.880。采用SUBRAMANIAM et al.[47]修訂的量表測量產品突破性創新,共3個題項,其Cronbach′sα系數為0.865。借鑒已有大數據分析能力的相關研究[7,11],本研究將性別、年齡、教育背景、工作年限等管理者特征變量,以及組織規模、組織所屬行業、涉獵大數據的年限等組織特征變量作為控制變量。

本研究均采用Likert 5點評分法測量各變量,1為非常不同意,5為非常同意,具體測量題項見表1。

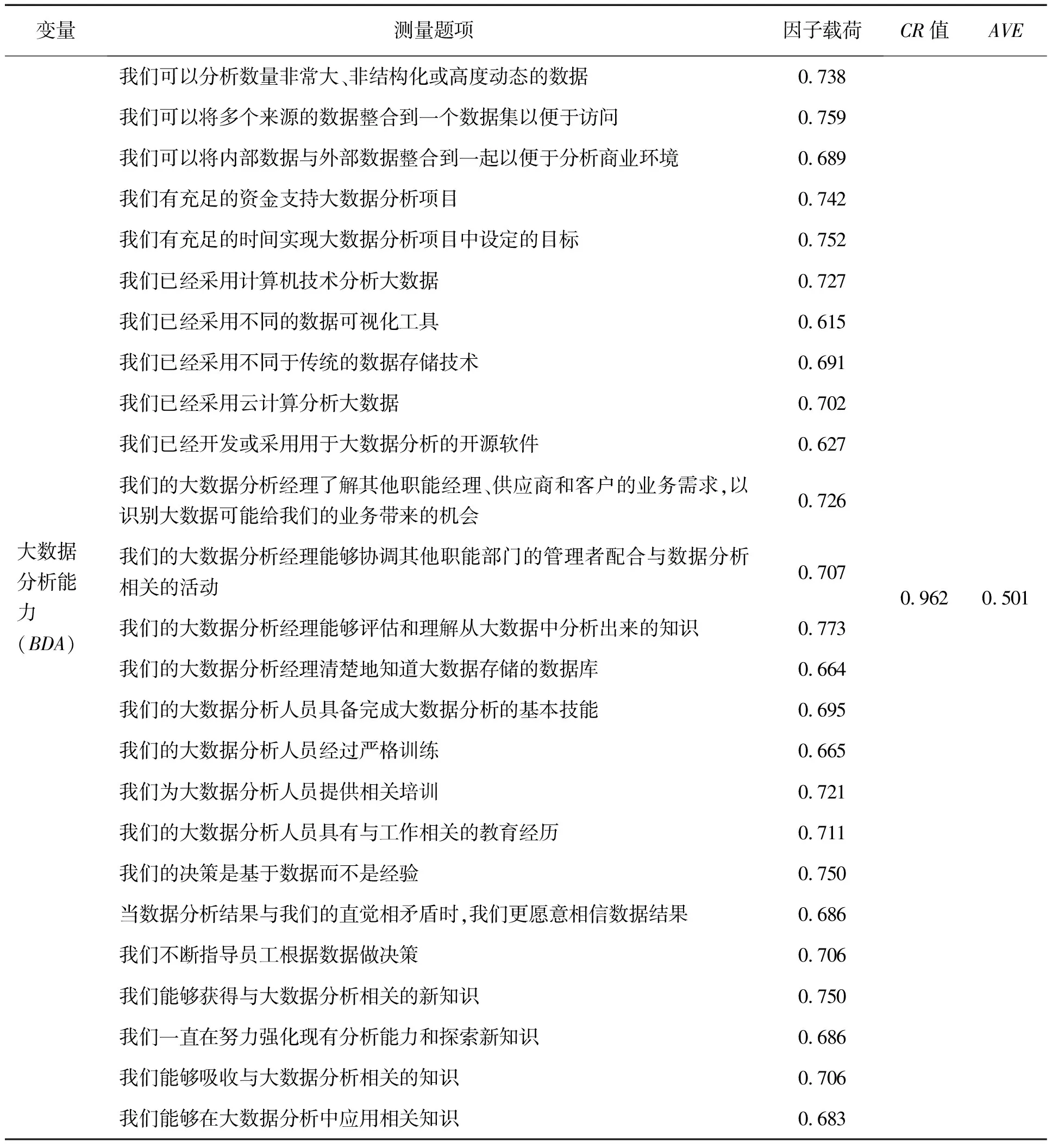

表1 收斂效度檢驗結果Table 1 Results for Convergent Validity Test

續表1

4 數據分析結果

4.1 驗證性因子分析

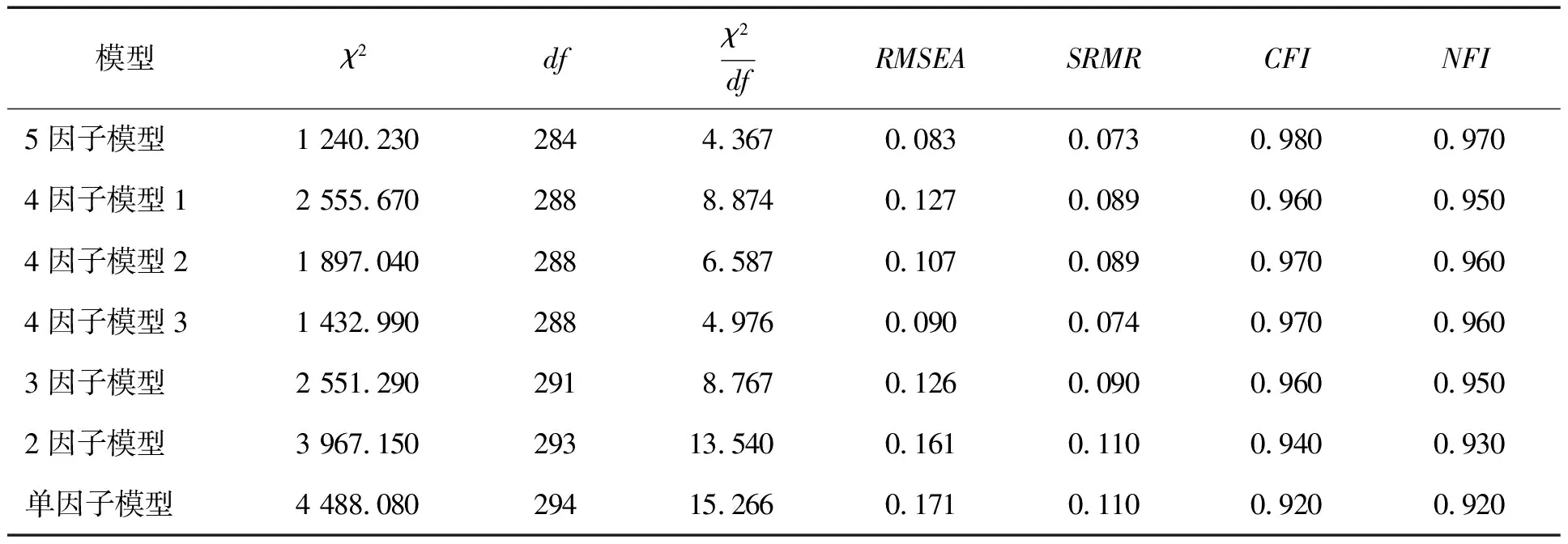

表2給出研究變量的驗證性因子分析結果。首先,對各變量進行探索性因子分析,結果表明,KMO值為0.865,Bartlett球形檢驗在小于0.001水平上顯著,表明適合做因子分析。其次,運用Lisrel 8.7結構方程對本研究中的5因子進行變量之間的區分效度檢驗,5因子的χ2=1 240.230,df=284,RMSEA=0.083,SRMR=0.073,CFI=0.980,NFI=0.970,各指標均符合統計標準。此外,依據變量的關聯性設定6個備擇模型,各備擇模型的擬合指標均比5因子模型差。由此可知,5因子模型具有良好的區分效度。同時,本研究再次采用平均萃取方差(AVE)和組合信度(CR)等指標對5個變量間的效度進行檢驗,結果見表1。由表1可知,所有題項在其所屬變量上的因子載荷系數均大于0.500,5個變量的組合信度值均大于0.700,平均萃取方差均大于0.500,表明模型收斂效度良好。為了檢驗問卷調查是否存在無應答偏差,本研究按照收回問卷的時間先后順序將問卷分為兩組,然后從所屬行業等方面對樣本進行無應答偏差檢驗,結果表明兩部分問卷并無顯著差異,無應答偏差在可控范圍內。

表2 驗證性因子分析結果Table 2 Results for Confirmatory Factor Analysis

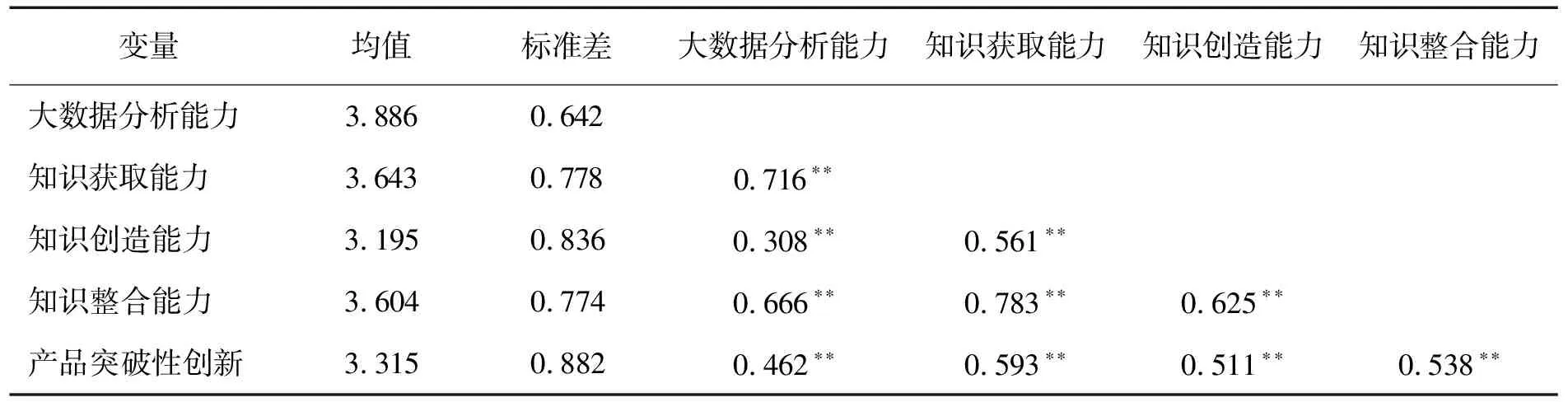

4.2 描述性統計

表3給出變量的描述性統計結果,大數據分析能力與知識獲取能力顯著正相關,r=0.716,p<0.010;與知識創造能力顯著正相關,r=0.308,p<0.010;與知識整合能力顯著正相關,r=0.666,p<0.010;與產品突破性創新顯著正相關,r=0.462,p<0.010。知識獲取能力與知識創造能力顯著正相關,r=0.561,p<0.010;與知識整合能力顯著正相關,r=0.783,p<0.010;與產品突破性創新顯著正相關,r=0.593,p<0.010。知識創造能力與知識整合能力顯著正相關,r=0.625,p<0.010;與產品突破性創新顯著正相關,r=0.511,p<0.010。知識整合能力與產品突破性創新顯著正相關,r=0.538,p<0.010。以上結果為進一步檢驗假設奠定了基礎。

表3 描述性統計結果和相關系數Table 3 Results for Descriptive Statistics and Correlation Coefficients

4.3 假設檢驗

本研究采用結構方程模型檢驗大數據分析能力對產品突破性創新的影響,并根據t值進行多次修正,得到的最優模型見圖2,模型的各項擬合指標均符合統計標準。

由圖2可知,大數據分析能力正向影響知識獲取能力,β=0.810,p<0.010;正向影響知識整合能力,β=0.210,p<0.010;負向影響知識創造能力,β=-0.330,p<0.010。H1a和H1c得到驗證,H1b未得到驗證。知識獲取能力對產品突破性創新有顯著正向影響,β=0.440,p<0.010;知識創造能力對產品突破性創新有顯著正向影響,β=0.310,p<0.010;而知識整合能力對產品突破性創新不具有顯著影響。H3a和H3b得到驗證,H3c未得到驗證。H4提出大數據分析能力依次通過知識獲取能力、知識創造能力和知識整合能力影響產品突破性創新。知識獲取能力和知識創造能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間起連續中介作用,由于知識整合能力對產品突破性創新沒有影響,因此H4得到部分驗證。但值得注意的是,在做結構方程模型前,本研究檢驗了當不控制知識獲取能力和知識整合能力時,知識創造能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間的中介作用,發現大數據分析能力通過增進知識創造能力提升產品突破性創新。而圖2結果表明,當加入知識獲取能力和知識整合能力時,大數據分析能力通過削弱知識創造能力增進產品突破性創新,這表明中介過程可能存在“遮掩效應”[48]。因此,本研究采用層次回歸和Bootstrapping法進行再次驗證。

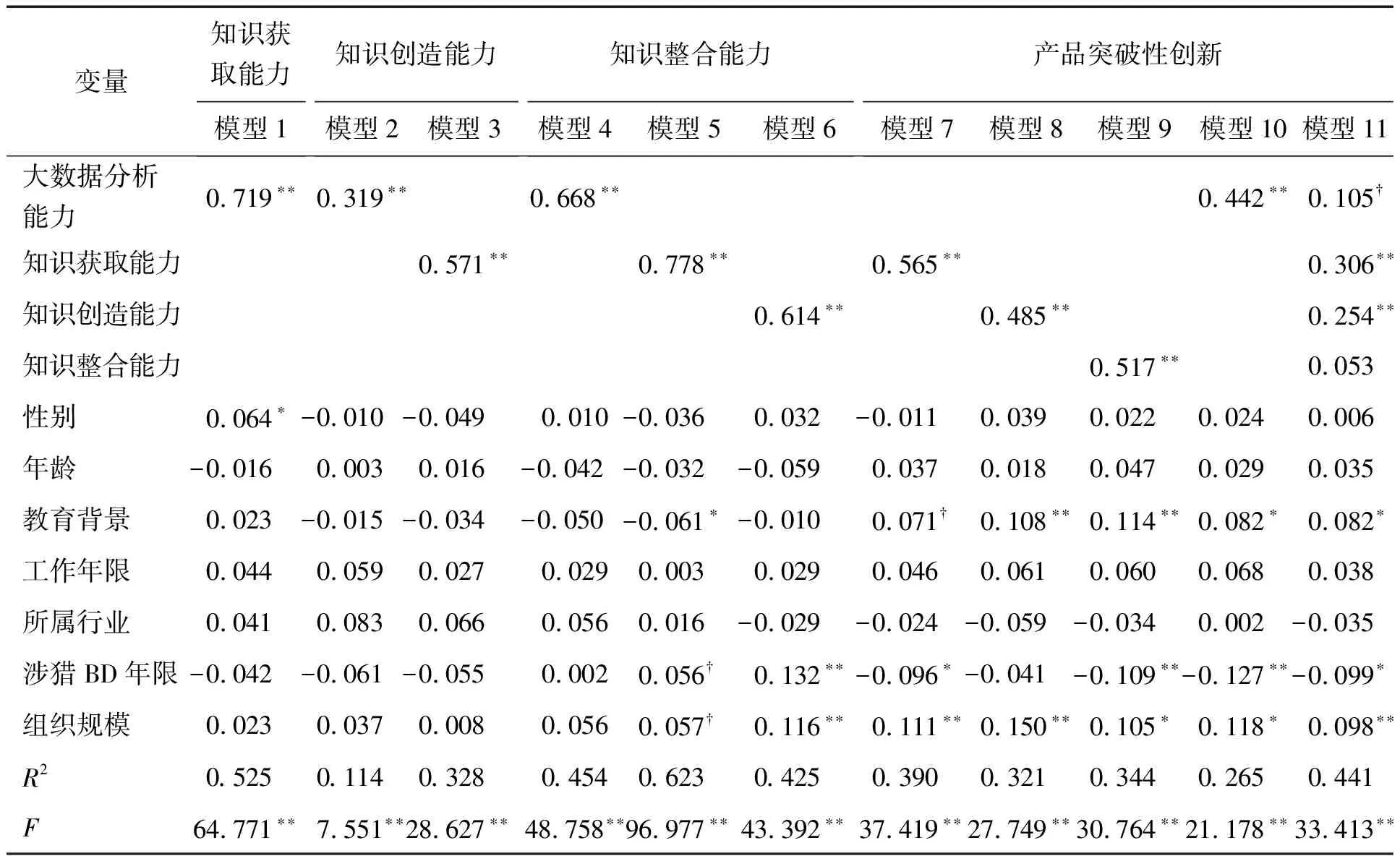

為了使研究結論更加穩健并避免統計學第1類錯誤,本研究使用層次回歸分析方法檢驗假設,結果見表4。

表4 層次回歸分析檢驗結果Table 4 Test Results for Hierarchical Regression Analysis

注:括號內數據為t值;χ2=1 145.920, df=201, RMSEA=0.098,CFI=0.970,NFI=0.960,IFI=0.970。

由模型1可知,大數據分析能力對知識獲取能力具有顯著正向影響,β=0.719,p<0.010;由模型2可知,大數據分析能力對知識創造能力具有顯著正向影響,β=0.319,p<0.010; 由模型4可知,大數據分析能力對知識整合能力具有顯著正向影響,β=0.668,p<0.010。H1a~H1c得到驗證。由模型10可知,大數據分析能力對產品突破性創新具有顯著正向影響,β=0.442,p<0.010,H2得到驗證。由模型7~模型9可知,知識獲取能力對產品突破性創新具有顯著影響,β=0.565,p<0.010;知識創造能力對產品突破性創新具有顯著影響,β=0.485,p<0.010;知識整合能力對產品突破性創新具有顯著影響,β=0.517,p<0.010。H3a~H3c得到驗證。由模型3可知,知識獲取能力對知識創造能力具有顯著正向影響,β=0.571,p<0.010;由模型5和模型6可知,知識獲取能力對知識整合能力具有顯著正向影響,β=0.778,p<0.010;知識創造能力對知識整合能力具有顯著正向影響,β=0.614,p<0.010。由模型11可知,知識獲取能力對產品突破性創新具有顯著正向影響,β=0.306,p<0.010;知識創造能力對產品突破性創新具有顯著正向影響,β=0.254,p<0.010;知識整合能力對產品突破性創新不具有顯著影響,β=0.053, n.s.;而大數據分析能力的回歸系數值由模型10的0.442降為0.105,且顯著性也下降,表明知識獲取能力和知識創造能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間起部分中介作用,而知識整合能力不具有顯著中介作用。H4得到部分驗證。

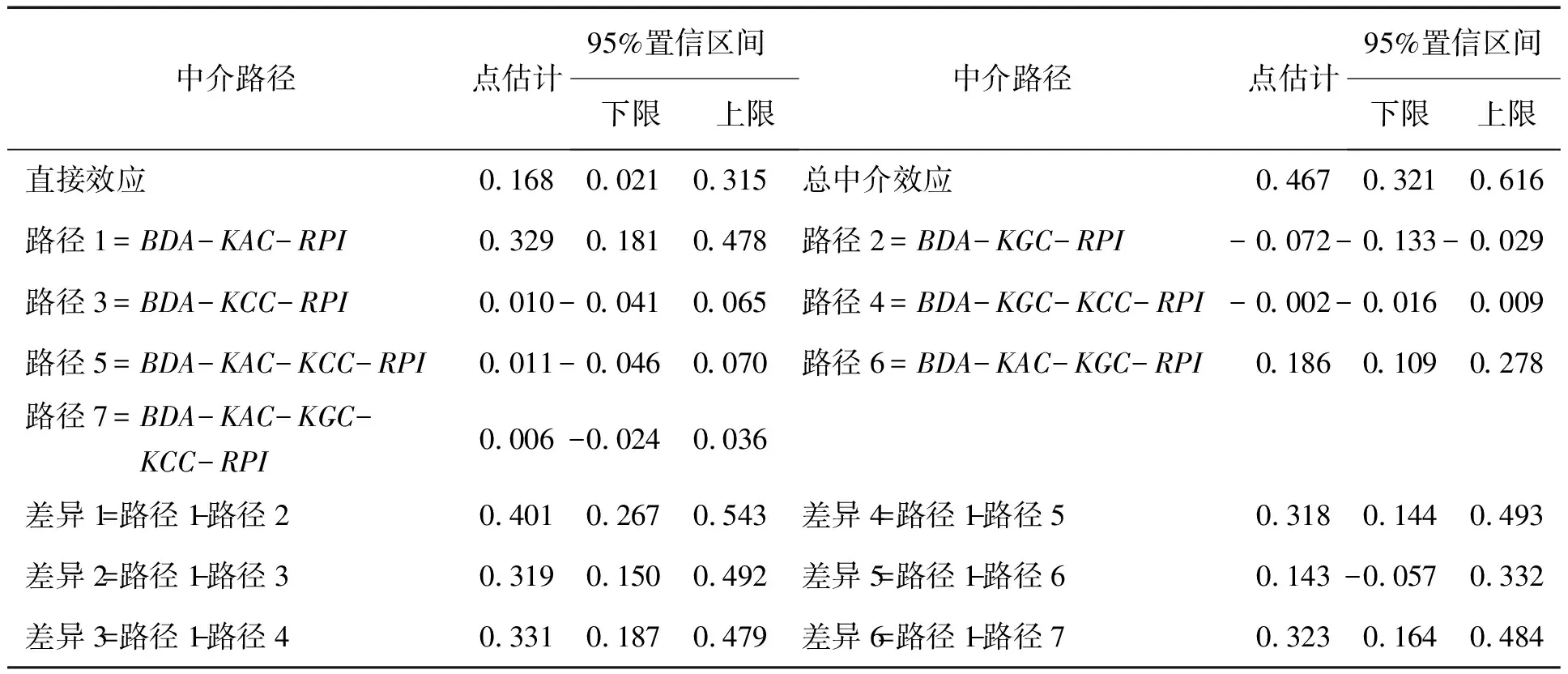

在以上檢驗基礎上,進一步采用Bootstrapping法檢驗基于知識的動態能力的中介作用,檢驗結果見表5。表5中路徑1檢驗知識獲取能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間的中介作用,路徑2檢驗知識創造能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間的中介作用,路徑3檢驗知識整合能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間的中介作用;路徑4檢驗知識創造能力和知識整合能力的連續中介作用,路徑5檢驗知識獲取能力和知識整合能力的連續中介作用,路徑6檢驗知識獲取能力和知識創造能力的連續中介作用;路徑7檢驗知識獲取能力、知識創造能力和知識整合能力的連續中介作用。

表5 中介效應的Bootstrapping檢驗結果Table 5 Test Results for Bootstrapping of Mediation Effects

差異表示兩個路徑的效應是否存在顯著不同,如差異1表示路徑1與路徑2具有顯著差異,且其比較差異顯著為正,β=0.401,95%置信區間為[0.267,0.543],不包含0,表明路徑1優于路徑2。直接效應表示引入中介變量后,大數據分析能力對產品突破性創新的影響效應。總中介效應表示尚未引入中介變量時,大數據分析能力對產品突破性創新的影響效應。

(1)檢驗基于知識的動態能力的3個維度分別在大數據分析能力與產品突破性創新之間的中介作用。由路徑1可知,大數據分析能力通過知識獲取能力影響產品突破性創新的中介效應值為0.329,95%置信區間為[0.181,0.478],不包含0,表明知識獲取能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間起顯著中介作用。由路徑2可知,大數據分析能力通過知識創造能力影響產品突破性創新的中介效應值為-0.072,95%置信區間為[-0.133,-0.029],不包含0,表明知識創造能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間起顯著中介作用。由路徑3可知,大數據分析能力通過知識整合能力影響產品突破性創新的中介效應值為0.010,95%置信區間為[-0.041,0.065],包含0,表明知識整合能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間不具有顯著中介作用。以上結果與結構方程檢驗結果一致。

(2)檢驗知識獲取能力、知識創造能力和知識整合能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間的連續中介作用。由路徑4可知,大數據分析能力通過知識創造能力和知識整合能力影響產品突破性創新的中介效應值為-0.002,95%置信區間為[-0.016,0.009],包含0,表明知識創造能力和知識整合能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間不具有顯著的連續中介作用。由路徑5可知,大數據分析能力通過知識獲取能力和知識整合能力影響產品突破性創新的中介效應值為0.011,95%置信區間為[-0.046,0.070],包含0,表明知識獲取能力和知識整合能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間不具有顯著的連續中介作用。由路徑6可知,大數據分析能力通過知識獲取能力和知識創造能力影響產品突破性創新的中介效應值為0.186,95%置信區間為[0.109,0.278],不包含0,表明知識獲取能力和知識創造能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間具有顯著的連續中介作用。由路徑7可知,大數據分析能力通過知識獲取能力、知識整合能力和知識創造能力影響產品突破性創新的中介效應值為0.006,95%置信區間為[-0.024,0.036],包含0,表明知識獲取能力、知識整合能力和知識創造能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間不具有顯著連續中介作用。

(3)比較不同路徑的影響效應。由差異1~差異6可知,與其他路徑相比,路徑1和路徑6是較優路徑。當從路徑6中剔除知識獲取能力(即路徑2)后發現,大數據分析能力通過削弱知識創造能力增進產品突破性創新;當從路徑6中剔除知識創造能力(即路徑1)后發現,大數據分析能力通過增進知識獲取能力影響產品突破性創新。表明知識獲取能力的個別中介效應強于知識創造能力的連續中介效應。結合路徑簡潔原則綜合判斷可知,大數據分析能力通過知識獲取能力影響產品突破性創新的路徑最優。

5 結論

5.1 研究結果

本研究以478家科創企業管理者為調研對象,基于資源基礎觀和動態能力觀,將基于知識的動態能力引入大數據分析能力與產品突破性創新關系機制中,構建以知識獲取能力、知識創造能力和知識整合能力為連續中介的研究模型。研究結果如下:

(1)大數據分析能力顯著促進產品突破性創新。已有研究表明,組織可以將從大數據中分析出的通用知識轉化為新產品需要的特定知識[10]。而產品突破性創新作為與產品相關的核心競爭優勢的體現,很可能同樣受到大數據分析能力的影響。本研究基于科創企業樣本,證實了大數據分析能力對產品突破性創新的正向影響。

(2)知識獲取能力和知識創造能力在大數據分析能力與產品突破性創新之間具有連續中介作用,而知識整合能力卻不具有顯著中介作用。原因可能在于,產品突破性創新的知識基礎是前沿知識,它的實現更需要對內外部知識尤其是外部前沿知識的應用,而不是整合。同時,結合研究議題,本研究借鑒唐彬等[16]的研究結果,在知識整合能力中著重強調大數據分析這一知識來源。這很可能限制了知識整合能力在創新活動中的知識來源,忽略了知識整合能力影響產品突破性創新的其他知識源。

(3)大數據分析能力通過抑制知識創造能力、增進知識獲取能力驅動產品突破性創新。雖然知識獲取能力和知識創造能力在大數據分析能力對產品突破性創新的影響中具有積極作用,但當剔除知識獲取能力后,大數據分析能力通過削弱知識創造能力而增進產品突破性創新。根據溫忠麟等[48]的研究,上述結果很可能是因為存在中介的“遮掩效應”。一方面,從創新的知識基礎看,產品突破性創新是一種顛覆性不連續創新[34],它的實現更依賴外部前沿知識,而知識獲取能力和知識創造能力分別代表組織獲取外部知識和內部知識的能力[28]。當組織無法獲得外部前沿知識時,內部知識的持續獲得勢必導致組織沿著既定路線進行自我強化,進而陷入能力陷阱[43],降低知識創造能力。另一方面,從大數據的知識迭代看,由于大數據集成復雜性、數據資源不足等問題,大數據分析能力優先通過獲得外部知識重構知識體系,擴充數據集[9],這也加快了內部知識迭代,迫使內部知識創造能力下降,產生知識獲取能力對知識創造能力的“遮掩效應”。

(4)在大數據分析能力對產品突破性創新的多種影響路徑中,知識獲取能力為最優路徑。已有研究強調,并非所有動態能力均能成為實現產品突破性創新的充分條件,需要考慮由動態能力創建的資源基礎[33]。知識獲取能力和知識創造能力分別構建不同的知識資源基礎,而實現產品突破性創新更需要全新的外部知識基礎,而弱化了內部已有知識組合的需求[27]。

本研究的理論貢獻主要體現在3個方面。①雖然已有研究強調大數據分析能力能夠幫助企業創造商業價值,并推動企業獲得核心競爭優勢[22]。但已有研究仍然將大數據分析能力的商業價值局限于組織績效[15,20],而忽視了對產品突破性創新的影響。本研究將大數據分析能力與產品突破性創新相結合,不僅對當前大數據分析能力的后效影響研究予以有效補充,有助于推動學界對中國情景下大數據或突破性創新管理理論的討論,也從大數據分析能力視角深化了當前創新管理理論對突破性創新形成的解讀。②雖然已有研究分別從知識融合[10]、動態能力[11,15]等視角探討大數據分析能力對組織結果的影響,但卻忽略了將大數據知識轉化為產品特定知識需要借助一種與知識相關的動態能力[28]。本研究在大數據分析能力與產品突破性創新關系中引入知識獲取能力、知識創造能力和知識整合能力,這不僅響應了大數據能力研究的呼吁[9,15],為大數據分析能力對組織結果的影響研究提供了新視角,而且從知識獲取能力、知識創造能力和知識整合能力之間的相互關系視角進一步細化了大數據分析能力對產品突破性創新的影響機制,豐富了大數據分析能力與知識相關能力之間的作用機制研究。③知識管理研究認為不同類型的基于知識的動態能力在組織管理中具有不同作用[28-29],但哪類基于知識的動態能力更能影響大數據分析能力與產品突破性創新之間的關系尚未可知。本研究從基于知識的動態能力的內部比較視角將知識管理研究成果應用于大數據管理與創新管理領域,更準確地揭示出大數據分析能力對產品突破性創新的影響路徑,推動創新管理研究向深度情景化發展。

5.2 管理啟示

本研究對組織管理實踐具有一定啟示。①企業應注重培育大數據分析能力。一方面,加強對大數據分析的基礎設施建設,積極開發或購置大數據技術產品,招聘對大數據分析有良好技術和管理技能的人才,營造組織學習氛圍,培養組織學習文化,并將大數據決策嵌入組織結構。另一方面,企業要積極運用大數據分析技術,在細分市場選擇、技術缺口、客戶偏好等方面積極采用大數據分析獲取相關知識,并作為企業決策的重要依據。②企業要關注產品突破性創新的實現方式。一方面,企業要在產品突破性創新活動中積極納入大數據分析技術,通過大數據分析輔助深度學習,并打造與產品突破相匹配的商業模式、市場模式和資源基礎。另一方面,企業要加強對與產品相關的數據資源的整合,如創新產品需要技術參數數據、外部競爭者相關產品的市場數據、第三方咨詢機構對相關產品的調研數據以及產品制造后應用的模擬數據等。企業要充分認識到大數據分析在產品突破性創新活動中蘊藏的商業價值,并有能力將大數據分析滲透到企業所有的運營流程中。企業要注重外部知識的攫取和探索,鼓勵研發人員到組織外部收集數據,實施跨邊界、跨領域、跨組織合作,甚至企業要建立外部知識數據庫,通過計算機技術測算與突破性產品相關的外部知識飽和度,以在突破性創新活動中更加準確、高效地利用外部知識。此外,企業也應適度加大內部已有知識的收集、加工和重新組合,但要在資源配置方面有所側重,如以外部知識為主、內部知識為輔。

5.3 研究不足和展望

雖然本研究對大數據分析能力研究和產品突破性創新管理實踐具有一定貢獻,但不可避免存在一些不足。①雖然當前大數據分析能力研究處于起步階段,已有研究多聚焦于探索大數據分析能力的后效影響路徑。但任何影響路徑都是有適用情景的,如MIKALEF et al.[11]認為外部環境是影響大數據分析能力向創新轉化的重要情景,在高動態性環境下,大數據分析能力的轉化效率更高。因此,未來研究應該考慮大數據分析能力影響的邊界條件。②本研究借鑒已有組織層面大數據分析能力研究[1],以管理者評價大數據分析能力及其相關變量。雖然本研究通過一定統計程序檢驗不存在嚴重同源方差,但不足以嚴格反映變量間的因果關系。因此,未來研究可以采用多源評價、多時點收集的數據檢驗大數據分析能力對產品突破性創新的影響機制。③雖然本研究針對科創企業管理者的調研發現知識獲取能力是大數據分析能力影響產品突破性創新的最優路徑,以及在基于知識的動態能力的測量中著重強調大數據分析這一知識來源。但由此得出的結論是否具有普適性,有待未來研究在不同組織情景下進一步驗證。