晉東南村廟與聚落空間組合關系研究

楊童舒

摘要:晉東南相對獨立且封閉的地理環境特性使得眾多早期村廟建筑及周邊聚落得以保存至今,并形成了一種典型的空間組合關系——一村多廟。高都鎮內存有3處保留著金代遺構的廟宇和6處清代廟宇,是晉東南地區難得的多座早期建筑同在一個聚落內的案例。多座村廟在聚落空間中發揮著分隔、標識、重組道路和民居肌理的節點作用。村廟亦與聚落中各類日常事務的交織在一起,每一次修繕營建工程都成為所在聚落及周邊地區組織方式、經濟實力、信仰需求等方面情況的體現。因此,村廟的營建史在一定程度上可以認為是聚落的演變發展史。

關鍵詞:晉東南;村廟;聚落;空間關系;營建史;高都

晉東南獨立、封閉的地貌狀態使大量元以前的早期木構建筑得以保存。這些早期建筑全部為民間營建的廟宇,并與周邊聚落在空間上產生一定關聯,成為最重要的區域共性之一。除一村配有一廟外,還大量存在著一村保留有多座不同或相同時期廟宇的“一村多廟”,以及幾個村落共用一座廟的“多村一廟”的情況。本文選取高都鎮為一村多廟模式的典型案例進行具體分析。高都鎮在歷史進程中由村升鎮,并與周邊村落在空間上逐漸連為一體,成為一個大聚落群,使一村多廟的空間形態更加豐富。目前,高都鎮內的9處金代和清代村廟,不僅在空間位置上構成一定規律,而且已深度交融于村落和村民的精神和日常生活之中。因此,有必要從物質和非物質的雙重層面來探討村廟與聚落的聯系,以達到對物質空間和精神空間的完整認識。

一、聚落與村廟空間關系分析

高都之名在歷史上初現有秦、漢兩說,均歸上黨郡統轄。宋金時期,行政建置體系改變,為河東南路晉城縣高都管轄。大安之變后,高都破壞較重。元代高都雖仍屬晉城縣,但已不似之前繁榮。明代開始高都直屬澤州,至晚在正德十三年(1518年),高都以鎮之名出現。清代澤州改稱鳳臺縣,高都隨著商人和士紳群體的興起,逐漸恢復興盛。

(一)聚落群的空間格局

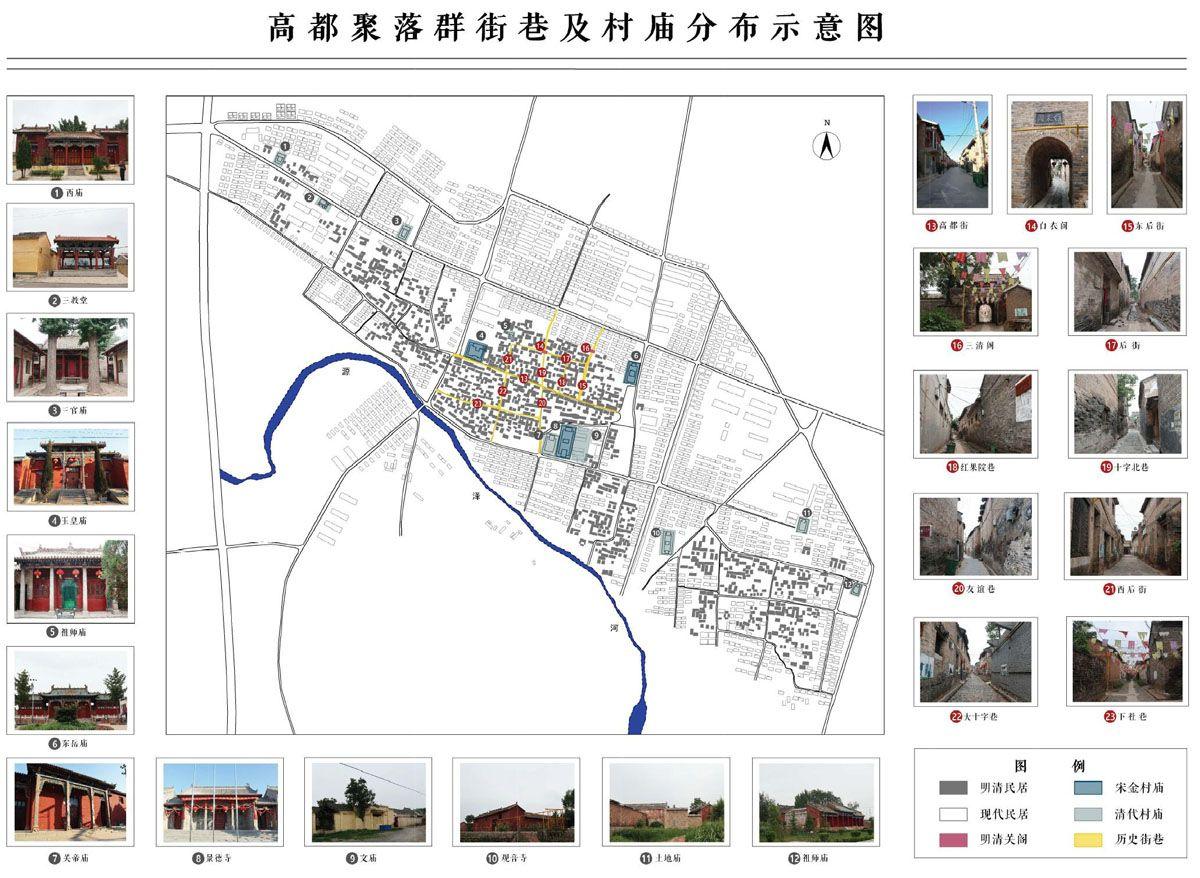

村廟與聚落的相對關系首先體現在空間位置方面。高都位于莒山以西,臥龍山西南,垂棘山以北,沿丹河而建。清嘉慶二年(1797年)的《垂棘山創建碧煙亭記》中將聚落大環境描述為“垂棘雄踞鎮南,峰巒古秀”,可見高都處在一個半邊倚山,半邊臨河的大空間之中。流經高都的這段丹河被稱為源澤河,聚落南側沿源澤河呈不規則的西北-東南走向,向北與北義城鎮相距約2公里,并且隨著聚落擴張,目前東西兩側已分別和南社村、保福村連為一整片區域。三個聚落中均保留著一定數量的明清民居和街巷肌理,由民居的分布情況可知,至晚在清代,三者已連為一體。因此從聚落的整體性考慮,可將這三個聚落合并為一個大聚落群,以便更全面地分析其空間形態特征(圖1)。

高都鎮中部是一條東西向主干道,名為高都街,有多條南北走向的街道與之縱向交錯,豎直街巷由東向西依次為東后街、紅果院巷、十字北巷-友誼巷、西后街-大十字巷共四組,形成橫縱交錯的魚骨狀道路網絡。在高都街南北兩側,分別有下社巷和后街作為古高都鎮的另外兩條東西向主要道路。保福村與高都相連,中部橫向街道向西延伸繼續作為保福村的橫向主干道,后改名為幸福東街。相對高都,保福村的街巷肌理保存稍弱,縱向道路空間秩序不強,具體街巷名現僅可知武道巷和西宮巷。南社村位于高都東南方向,距離稍遠,街巷整體呈方形十字街。在這個以高都為中心的聚落群中,目前被保留的明清民居主要分布在高都鎮中心區域,并散布于保福村和南社村街巷內部及周邊。明清民居院落由正房、廂房組成,一般為一正一廂或一正兩廂的組合形式,構造了聚落肌理在看似散亂中的一種靈動的秩序,與新建房屋較整齊劃一的水平豎直形態形成了鮮明對比。道路與民居將聚落空間大致分區定型,為村廟的建立和位置選擇提供了場地基礎,同時亦可能與早期村廟的出現相輔相成,使這些村廟在建成后的歷史進程中影響著聚落形態的發展過程。

(二)村廟的空間位置

村廟在聚落中不同位置所在,通常可以發揮標識、分隔、重組道路等空間作用。高都鎮內的3座早期村廟,東岳廟、玉皇廟和景德寺作為重要節點,分別位于聚落的東、西以及南邊界。沿聚落中部東西主干道高都街向東至最東端的廣場,至晚在清代就已成為高都及周邊聚落的交易集市,并一直延續其作為商業及娛樂公共場所的性質。東岳廟地處聚落東北角,與廣場集市融為一體,形成東部商業和公共活動區,共同作為聚落的東邊界。與東岳廟相對,玉皇廟位于高都街最西端北側,其西側道路將高都與保福村分隔開來。在鎮內3座早期村廟中,位于聚落南部的景德寺是對聚落形態影響最大的一個案例。寺院在宋金時期至少有三進院落,當時其南側的東西向道路南大街還未出現。推測元末戰亂后,明代景德寺重建未恢復到原有院落規模,而是院落向北縮減促成了南側街道的出現。之后,至晚到清乾隆五十九年(1794年),隨著源澤河上萬年橋的修建,對臨近橋的這條道路進行了修整,“不數月而成坦途矣”。據當地村民描述,這條道路被拓寬成南大街作為高都主干道之一,則是近代以來的事情。此外,高都鎮內北部區域還利用一些樓閣、城關類作為標志性建筑,如十字北巷北段偏北有白衣閣為過街通道,東后街最北端有三清閣為聚落的北邊界節點。

除3座早期村廟外,高都內部還有多座明清廟宇作為重要節點,發揮著對聚落空間格局的輔助功能。景德寺東西兩側分別有文廟和關帝廟相鄰,文廟在“文革”時期拆毀,改建為供銷社,現已無存。關帝廟現為一進院落,據廟內《關帝廟創建碑記》可知,始建于清嘉慶十七年(1812年),碑記記錄了道光十四年(1834年)捐贈者的姓名,反映出當地以關帝廟為中心產生的一種鄰里互助的“隨會經濟”。關帝廟兼具了宗教祭祀場所、商業會館以及管理機構多重性質,顯示出村廟在信仰之外的實際作用。景德寺、關帝廟與文廟集聚分布在高都鎮的東南區域,組成了聚落內一個儒釋道融合的民間宗教文化區。此外,在高都鎮內西北部西后街和后街交會路口處還有一座晚期修建的祖師廟。高都的多座村廟均未占據中心街道或中心位置,而是從西北、東北和東南等幾個方向角度對聚落形成拱衛,或在村口、路口發揮著防煞的地理格局之用。

從聚落群來看,高都東側的南社村現存有土地廟、祖師廟和觀音寺3座村廟。土地廟大致居于村正北,祖師廟和觀音寺基本東西對稱,分別在東西兩個村口構成護衛之勢。土地廟至晚在北宋已建成,正殿明間東檐柱有崇寧二年(1103年)的捕蝗題記(圖2):開封向彥亭、洛陽嚴元珍捕蝗宿此,崇寧癸未孟秋十月八日題。明清時期,在本村人的發起下先后對廟宇進行了多次修繕,其中包括清康熙二十六年(1687年)建正殿南側三間獻殿。祖師廟始建于康熙十一年(1672年),由本村善士李馨主持,并塑玄武大帝金像,乾隆三十三年(1768年)和三十七年(1772年)又分別進行了修繕殿宇、金妝圣像工程。觀音寺始建時間不明,廟內在觀音殿西北另有殿堂祀高媒神,稱為高媒祠。從整體看,觀音寺、土地廟、祖師廟,分別分布在南社村西、北、東三個方向,基本形成了與高都類似的沿村北半部一線的村廟分布帶。

保福村與南社村相對,位于高都西北側,應屬三個聚落中最早的村落。新石器時代的高都遺址面積約8250平方米,核心區大致與保福村偏東部區域重合。保福村內現存有3座晚期廟宇,均分布在村北一帶由高都北大街向西延伸的復興路南北兩側,由東向西依次為三官廟、三教堂及關帝廟、西廟。三官廟位于保福村正北居中,結合廟宇的營建史及其與村落的緊密互動關系可看出其為保福村的主廟。廟宇現存一進院落,從清順治七年(1650年)開始,當地人對廟宇進行過多次修繕,并在清代后期多次出現本村人為廟宇施田、捐地的情況。由三官廟向西過一個路口即為三教堂,廟宇位于路南,坐西南向東北。現存建筑屬清及以后建筑,乾隆五十七年(1792年)發生了神祇位置被調整的現象,中殿佛教塑像被移至南殿,同時原本位于一旁作護法的關帝被移至中殿。位于村西北的西廟則與三教堂的佛道側重變化相反,據1915年碑記記載,廟始建于順治二年(1645年),當時為保福村內的關帝廟,正殿供奉關帝。康熙二十七年(1688年),在西角偏殿供奉準提菩薩、韋陀。乾隆五十六年(1791年),關帝被移至西角偏殿,而菩薩開始居于正殿,西廟變為一座佛教建筑,另名為西佛堂。之后第二年,隨著三教堂工程的展開,西廟和三教堂的性質完全互換。

以高都為中心的聚落群,是典型的多村多廟的村廟空間模式,但從三村各自或聚落群來看,又形成了一村多廟的格局,佛教、道教和民間信仰的宗教場所兼備。3座早期村廟與多座晚期村廟分布在不同空間位置,與道路、民居群形成了不同的空間關系,并發揮著標記、制約、改動和護衛之用,成為影響聚落形態的重要因素之一。

二、聚落和早期村廟的形成過程

除空間形式的關聯外,早期村廟與聚落的關系還根植于聚落本身的形成過程中,3處早期村廟與聚落的一系列行政組織、經濟需求和文化活動交織在一起,顯示出村廟的多元性和復雜性特征。

(一)聚落組織的延續與演變

宋金時期,高都鎮之名還未出現,在村廟僅存的金代碑記和題記中,反映出金代聚落組織延續宋代的“鄉、管”地方體制,高都所在地屬河東南路澤州晉城縣莒山鄉高都管高都社。其中,在地方管理方面,在高都真正具有組織作用的是“管、社”。管之制最早出現于北宋開寶七年(974年),廢鄉為管,管之下的社既是聚落的區塊劃分,又是通過處理宗教事務而集聚的民間組織。澤州地區的社本與村廟的關系密切,隨著聚落組織管理的需要才逐漸具有行政層級的意義,可以結合人頭、地域等因素進行劃分,成為一個集合了廟宇、聚落和人的產物。

高都管聚落亦由眾多社組成。從東岳廟和玉皇廟保存的早期題記中可知,金代的高都管至少分有高都社、下社、(北)上社以及東社四社,此時南社則屬于高都管東南側的鳳棲管北區。明代天順五年(1461年),東岳廟的《重修殿宇記》中提到“禮請五社維那頭人等”,這五社分別為保福社、上社、下社、中社、南社,可見至晚到明代末期,南社和保福已經被納入高都大聚落群內。然而,明代的社已經不再具有行政地域劃分的作用,取而代之的是里,分為高都東里、高都北里和高都中里,后中里并入東里,高都僅分為東里和北里兩區。近現代以來,高都鎮外有東南側南社村、西北側保福村,內有中部主干道、南大街、北大街分別作為聚落中部、南部和北部的劃分標志。盡管不能完全肯定金代的社與明代的社、里,以及現代的村鎮及道路具有歷史淵源關系,但可以肯定的是這種從社到里,再到街的延續體系,作為聚落發展過程中的重要一環,必定與村廟的營建和修繕過程相交織,并使村廟的作用社會化、擴大化。

(二)早期村廟的形成與發展

高都鎮3座早期村廟自建成以來不僅歷經多次修繕,而且存在著廟宇自身性質、特點改變,以及廟和聚落組織、村民生活產生聯系的現象。這些情況或影響了整體的院落格局,或改變著廟宇的主體特征,成為村廟形成過程中的重要節點。

以東岳廟為例,廟創建于金大定十八年至泰和八年(1178-1208年),至明代已與村落組織深入結合。明萬歷四十六年(1618年)新建拜殿時就已經形成了拜殿社首、山門社首等負責各個具體殿堂修繕工作、具有明確分工的職位。此時不但有這樣專管某一類具體工作或某一座單體建筑的分社首,而且還有總管廟宇營建修繕整體工作的社首。同時也印證了此時社已經不具備行政劃分功能,只是單純負責宗教事務管理。從明天順五年(1461年)開始,至少延續至清康熙年間,東岳廟的管理修繕形成了由當地晉氏家族擔任廟宇負責人,代代相傳的制度。清代東岳廟作為村廟其功能更加經濟化、生活化和制度化,順治十二年(1655年)在此設置紗署。康熙十三年(1674年),晉永吉在負責修繕正殿的同時,疏通廟后水池,并修建廊垣連通,在周圍植樹、穿井,既改善了村民生活環境,又便于進行農業灌溉。至乾隆年間,東岳廟出現了院落向縱深發展的現象,新建二層樓閣式后殿作為戲樓,但這座后殿的功能性質有所改動和爭議。此外,東岳廟作為清代高都鎮最主要的民間信仰活動場所,不乏迎神賽社相關道具、儀式的碑記保留,如布施敬獻香帶和綠神龍袍、重置轎夫衣帽和御前提爐鳳扇、整頓各社祀神花車等,均被一一記載下來。

與東岳廟不同,玉皇廟濃厚的民間性質主要體現在發生了主尊神改易,清代以來雙重性質并存的現象。乾隆年間以前,廟宇一直被作為城隍廟修建和使用。城隍神的首要功能是護衛城池,《釋言》中提道:“隍,壑也”,《說文》將其定義為:“城池也。有水曰池,無水曰隍”,可見,這座被建在高都聚落西邊界村口的廟宇和城隍廟的內涵相符合。同時,城隍神不僅作為保護城池的土神,而且還擔任了保障降雨和農業發展的水神角色。高都城隍廟元代石供桌題記的落款為“施主正水官王福,副水官李季榮”,其中的“水官”即為村廟祁雨儀式中取水環節的主要執行者,宋金時期在上黨地區已經出現了專職水官。水官在處理村廟事務中,除負責祁雨儀式外,有時還有捐資修繕的義務。題記中的王福、李季榮二位水官也正是城隍廟正殿石供桌的捐資者,證明元代廟宇的性質仍為城隍。至于廟主尊神的轉變則發生在乾隆二十二年至四十七年(1757-1782年)之間,二十二年重修時依然延續城隍廟的性質,四十七年,廟宇院落核心區域就已變為正殿祀玉皇,東垛殿祀城隍的格局。此后,廟宇祭祀的主體轉為玉皇大帝,村廟正式被作為玉皇廟延續使用。

高都鎮中唯一一處佛教寺院景德寺的發展歷程亦與聚落興衰相聯系,其既歷經了院落格局的變更,又在一定程度上發生過宗派的變動。北宋元祐二年(1087年)后殿石柱題記中提道:“功德主講《上生經》……”,可知此時后殿的性質是類似法堂的講經之所,且宣講《彌勒上生經》顯現出景德寺可能是一座包含彌勒凈土信仰的寺院。元末戰亂后高都鎮衰落,景德寺不但院落進數僅留存兩進,而且從洪武年間開始,它與其他五個寺院全部歸高都西北約10公里處的西郜村崇壽寺管轄,直到清代高都鎮逐漸復蘇繁榮后才恢復獨立。清嘉慶九年(1804年),景德寺進行了一次大修。《修葺土枕記》記載,后殿殿基以土易石,形制結構發生變化;功能性質則由講經之所變為規格最高的大雄寶殿,寺院的核心建筑后移。同時,寺院開始融入法華信仰,講經內容多元化。景德寺的營建和發展符合清代佛教寺院日益世俗化的趨勢,顯示出作為民間村廟對所在聚落的依附性特征。

此外,聚落和村廟的演進變化過程不僅在空間形態方面動態進行,而且在多個共處一村的廟宇之間亦有所表現。一般來說,多座村廟中會有一個主廟,或稱大廟、中心村廟,作為當時聚落中地位最高、最神圣的場所。但主廟并不固定,通常會有廟宇分別或輪流擔任主廟的角色,它在聚落中的地位很大程度上取決于社會環境和村民態度。東岳廟、玉皇廟和景德寺3座早期村廟自建成以來,分別在不同時期作為高都的主廟存在。景德寺始建較早,北宋景德四年(1007年)重建后就受到了官方敕封,金泰和八年(1208年)再次被敕封,結合金代廟宇重修工程的工匠來源,以及至少三進的院落規模,可見景德寺應是當時遠近聞名的大廟。從金中后期開始,城隍廟的地位上升。城隍作為掌管城池安全、農業興順的土地神,其廟宇的祭祀與村民日常生計息息相關,認同度頗高。高都社、下社、上社、東社以及東南側屬于鳳棲管北區的南社村民,共同參與了承安四年(1199年)的施柱和泰和八年的置門等營建事務。景德寺和城隍廟一佛一道的格局延續至明代開始有所改變。明清時期,東岳廟的地位逐漸升高。首先在規模方面,東岳廟已與景德寺旗鼓相當,景德寺由至少三進減少為兩進,而東岳廟則從一進縱向延伸為兩進。其次,明清時期在鄉村地區,普通村民的信仰更偏重于祭祀相對簡單,經過民間世俗化的神祇,而非本身相對晦澀的佛教教義。加之明清時期高都逐漸轉向經濟型聚落,廟會常與集市貿易相輔相成。因此,東岳廟廟前集市的存在,很大程度上擴展了廟宇的隱形規模和活動空間,使東岳廟成為高都鎮的大廟所在。3座早期村廟作為大廟的轉換,代表了晉東南村廟供奉神祇的一種規律趨勢,即從對傳統土地神、佛祖的崇拜逐漸轉向對帶有很強民間信仰特征的綜合神,如成湯、二仙、東岳大帝等等的供奉和祭祀。

三、結語

一村多廟的空間模式目前在晉東南聚落中十分常見。但這些案例的時代大都表現為晚期,多是清代廟宇同時分布在一個聚落內,或一座早期廟宇和多座晚期廟宇共存,少有像高都鎮這樣一個聚落內保留有3座現存金代遺構的廟宇。因此,高都鎮這一案例代表了早期村廟建筑在一個聚落內的分布情況,為晚期類似的一村多廟的空間設置提供了摹本。多座村廟同處一個聚落有其空間邏輯,不論是結合公共區域,抑或是安置在村口、路口等地,都在聚落空間中發揮著分隔、標識、重組道路和民居肌理的節點作用。同時,村廟亦與聚落中各類日常事務的交織在一起,每一次修繕營建工程都成為所在聚落及周邊地區組織方式、經濟實力、信仰需求等方面情況的體現。這些與聚落相關的事件或節點既是村廟營建史中的重大轉折,又促進了日漸表現世俗但又內涵豐富的村廟的形成與發展。因此,村廟的營建史在一定程度上可以認為是聚落的演變發展史,這也是村廟之所以成為村廟與一般山林寺廟的最大區別所在。

若從聚落的地域差異來看,高都聚落群的村廟性質與澤州地區其他聚落的有所不同。除佛教寺院外,澤州地區村落現存的宋金村廟一般多供奉成湯、玉皇、二仙廟等以雨神為原型的神靈,而在高都聚落群,村民對成湯、玉皇以及二仙信仰程度明顯弱于對東岳大帝和城隍爺的信仰。高都之所以形成這種村廟信仰體系,一方面是由于聚落本身擁有較優越的地理位置,南依源澤河而建,河流不僅是聚落的南側自然邊界,而且為聚落提供了部分水資源。再加上高都周邊從東北向東向南一線被莒山、臥龍山和垂棘山環繞,也為東岳這類山神信仰的出現提供了可能性。另一方面,這種村廟布置可能是宋金時期的一種更大范圍的整體規劃。結合周邊聚落的廟宇類型來看,高都鎮向北有西頓濟瀆廟、北義城玉皇廟,向東有湖里二仙廟,向南有府城玉皇廟,向西則有河底成湯廟,因此,高都修建東岳廟和城隍廟實則彌補了澤州地區村廟類型的完整性,使供奉山神、土神和雨神的廟宇達到整體完備,為晉東南村廟總體區域特征和時代特征的形成提供了案例內容。