組織冗余對企業并購頻率的影響

李東升 閔雪 劉丹

【摘要】基于資源基礎理論, 以2007 ~ 2018年信息技術業511家A股上市公司數據, 采用負二項統計回歸模型, 實證檢驗不同組織冗余類型與企業并購頻率的關系。 研究發現, 未吸收冗余與企業并購頻率間存在顯著的正相關關系, 已吸收冗余對并購頻率的影響不顯著。 結合我國特殊情境, 進一步分別考察市場化程度和產權性質對企業并購頻率的影響, 研究發現: 并購企業所在地市場化程度負向調節未吸收冗余與企業并購頻率間的正相關關系, 但對已吸收冗余與企業并購頻率間的關系不存在影響; 在相同的未吸收冗余水平下, 國有企業相比民營企業并購頻率更高; 相比民營企業, 已吸收冗余的增加會使國有企業的并購頻率更低。

【關鍵詞】組織冗余;并購頻率;市場化程度;產權性質;資源基礎理論

【中圖分類號】F270? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2021)15-0032-9

一、引言

近年來, 無論是“一帶一路”倡議和“走出去”戰略的持續實施, 還是混合所有制改革的進行, 都促使企業實施并購戰略, 這也使得企業并購成為學術界研究的熱點話題之一。 當下, 我國正處于經濟結構調整和產業轉型升級的關鍵階段, 對于大部分國內企業來說, 不論是傳統產業的重新洗牌還是新舊產業的更新替換, 都需要它們能夠迅速、高效地實現技術升級甚至是涉足陌生產業。 由于一次成功的并購往往能夠使主并企業獲得被并企業的市場、技術或人力等重要資源, 故這種相對穩定并能快速地獲取新要素的戰略頗受企業關注。 根據Wind統計數據, 2019年企業并購總金額達27387.5億元, 案例數達12365件, 說明并購活動非常活躍。 我國企業并購浪潮的興起引起了學術界對并購決策多樣化的動機、影響因素等的關注, 相關學者認為企業并購戰略的順利實施受到企業自身并購能力和企業內外部治理環境兩個方面的影響。 現有研究多集中在企業內部高管、董事等非財務資源以及企業外部的政府、媒體等機制對企業并購的影響上, 但是基于資源基礎理論, 企業的各項戰略行為離不開相應的資源儲備, 并且組織的戰略變革也在一定程度上反映了公司的風險承擔能力, 因此企業實施并購戰略還需考慮其風險程度。 組織冗余作為企業所要求的資源與企業實際所需的資源之間的差額[1] , 不僅能夠代表企業實施戰略時的資源支持, 又能夠作為戰略性儲備充當“風險緩沖器”, 同時具有“資源支持”和“風險緩沖”的作用, 因此探究組織冗余對企業并購頻率的影響具有現實意義。

外部環境能夠顯著影響企業戰略的執行效率和最終結果。 市場化程度綜合考慮了地區經濟、制度、法治的狀況, 是衡量外部環境的重要指標, 同時也是一項重要的外部治理機制。 在我國轉型經濟背景下, 各地區的市場水平發展不均衡。 在市場化程度較高的地區, 資本要素市場發展水平較高, 政府干預較少, 企業經營自主權較大[2] ; 同時, 當地的法制監管環境相對完善, 信息透明度較高, 間接影響了高管的異質性和管理能力[3] , 抑制了董監高的機會主義行為。 本文試圖探究市場化程度的高低是否對不同類型的冗余資源與企業并購頻率間的關系產生不同的影響。 此外, 不同產權性質的企業在戰略決策、知識創新等方面存在明顯差異[4] , 故結合我國特殊情境, 本文還考慮了企業產權性質的多樣性, 其中最主要的就是國有產權性質和民營產權性質, 探索國有企業和民營企業對組織冗余與企業并購間關系的不同影響具有合理性。

本文的主要貢獻在于將企業并購頻率、組織冗余、市場化程度和產權性質納入統一框架, 豐富了企業并購的現有研究。 研究啟示為: 國有企業應提高資源的利用效率; 政府應積極推進市場化進程, 為企業創造透明公正的市場環境, 除了引導企業并購, 對于一些政治性并購、象征性并購等不理智的企業行為, 政府還應該采取一些措施進行抑制。

二、理論分析和研究假設

(一)組織冗余與企業并購頻率

已有研究認為企業并購戰略的順利實施受到企業自身并購能力和企業治理環境兩個方面的影響。 企業自身并購能力方面, 相關學者探究了并購雙方間的董事聯結關系[5] 、國有股占比、政治關聯等政治基因[6] 、社會網絡帶來的信息優勢[7] 、企業的并購經驗[8] 等因素對并購戰略實施的影響。 企業內部治理環境方面, 高管的權益薪酬[9] 、黨組織參與國有企業治理[10] 、非實際控制人的董事會權力[11] 以及異地風險投資[12] 等能夠通過提高信息優勢和降低社會網絡信息溝通成本的方式, 有效發揮利益相關者的監督、咨詢作用, 改善企業內部治理環境, 進一步提高企業并購能力與效率。 企業外部治理環境方面, 政府主要基于“中性之手”“支持之手”“掠奪之手”影響企業并購。 國家間的制度距離[13] 、來源國劣勢[14] 和外來者劣勢[15] , 以及要素市場發展差異[16] 等外部環境因素對企業并購也會產生影響。

基于資源基礎理論, 企業的經營、投資活動都需要資源作為支撐, 資源是企業構建和維持競爭優勢的重要來源, 也是組織獲得超額利潤的基礎。 但已有研究較少探究企業自身資源對企業并購戰略的影響, 因此本文從企業自身資源角度出發, 探究其對企業并購的影響。 企業并購作為一種組織所能采取的影響較大的戰略變革方式之一, 需要吸收和配置大量資源, 具有高風險的特質。 從組織層面來看, 企業并購戰略強調組織需要大量資源, 因為擁有更多可支配性的資源有利于提高組織的資源運作效率。 從管理者層面來看, 風險感知程度是管理者實施并購戰略的一個重要關注點: 當組織抵御外部風險的能力較強時, 企業更有可能選擇風險較高的并購戰略; 否則, 管理者進行決策時則將趨于保守, 減少企業并購頻率。 因此, 企業制定并購戰略時需考慮資源支持和風險承擔兩個條件。 有研究表明, 企業并不總是處于最優狀態, 其在成長過程中必然會積累一定的冗余資源, 而在遇到困境或資源需求快速增長時則消耗冗余資源, 以滿足生存和競爭需要[1] 。 區別于企業內部的一般性資源, 組織冗余最早被認為是組織內部所要求的資源與企業實際所需的資源之間的差額[1] 。 Bourgeois[17] 認為, 組織冗余有利于組織應對內外部環境變化, 是一種現實或潛在的“風險緩沖器”。 一方面, 較多的冗余資源有利于企業在試錯中學習, 把握更多的風險性與不確定性機會, 從而提高企業并購的能力與機率[18] ; 另一方面, 較高的組織冗余水平有利于提高管理者決策時的風險感知程度和企業的風險承擔能力[19] , 也有助于企業從事高風險項目, 如企業創新、并購戰略。 綜上, 組織冗余同時具有“資源支持”和“風險緩沖”的作用, 有利于企業最終做出并購決策。

實際上, 組織冗余是一個多維度的概念, 籠統地將組織冗余視為一個整體來進行研究, 不利于探究不同類型的冗余資源對企業并購的潛在影響機制。 Singh[20] 將組織冗余分為未吸收冗余(Unabsorbed Slack)和已吸收冗余(Absorbed Slack)。 由于未吸收冗余與已吸收冗余的劃分方式在分類和測量上更為簡潔清晰, 在實證研究中已被廣泛采用[21] , 因此本文采用Singh[20] 的分類方法。 未吸收冗余又可以進一步區分為可利用冗余和潛在冗余[14] , 這與Bourgeois[17] 的劃分類型有一定相似之處。

1. 未吸收冗余與企業并購頻率。 未吸收冗余是指未被投入組織具體項目中的資源, 如富余的現金和現金等價物等。 其具有黏性低、流動性強和靈活性高的特征, 易于被組織識別, 可以在不同部門之間進行靈活的調動和使用, 能在短時間內釋放支持企業戰略經營活動所需要的資源[22] , 這類資源面對環境變化和不同的資源需求時能夠迅速做出響應, 對企業有著天然的潛在支持[23] 。 相關文獻多采用一些反映企業短期償債能力與資金流動性的財務指標(如流動比率、速動比率等)測度未吸收冗余。 這些指標值越高, 表明企業資金流動性越強, 即企業可以在短期內調用更多資金來滿足其融資或決策需要[24] 。 雖然實現未吸收冗余的效用需要根據具體情境將其轉化為已吸收冗余, 但對于企業并購戰略而言, 未吸收冗余針對其需要大量資金的特質明顯擁有天然的優勢。 具體而言, 未吸收冗余對企業并購的影響主要表現在以下三個方面: 第一, 未吸收冗余具有的資源支持作用、流動性強及使用配置時的高靈活性特征能夠及時滿足企業并購對大量資源的需求, 為企業并購決策的順利實施提供有力的資金保障[22] ; 第二, 未吸收冗余作為一種“風險緩沖器”, 有助于幫助企業應對并購帶來的風險及不確定性、提高企業的風險承擔能力, 同時也有助于減少企業內部人員對于并購決策失敗的恐懼心理[19,25] ; 第三, 未吸收冗余作為企業的留存資源, 一般建立在該企業以往經營業績良好、投資環境寬松的基礎上, 因而組織內部的資源爭奪沖突較少, 管理者一般具備計劃與實施并購的信心[26] , 這均有利于提高企業并購的可能性, 增加企業并購頻率。 因此, 本文提出以下假設:

H1: 未吸收冗余與企業并購頻率正相關。

2. 已吸收冗余與企業并購頻率。 已吸收冗余指已被吸收到組織生產經營過程中的、難以在短時間內轉換和釋放的資源, 比如企業中過多的管理和銷售費用、熟練的工人或者閑置的產能。 這類資源沉淀在企業內部, 有既定的使用情境, 具有黏性大、流動性弱和靈活性差的特點, 可支配程度較低。 雖然相比未吸收冗余, 已吸收冗余可以直接滿足特定情境的需求, 面對環境變化所帶來的壓力有更直接有效的緩沖作用, 但并不適用企業并購戰略的實施。 企業并購需要大量的人力、財力, 不同類型冗余資源之間雖然可以相互轉化, 但是需要一定的時間和成本, 不能在短期內釋放并購所需的資源, 這使得已吸收冗余不能及時滿足企業并購對資源的需求, 降低了企業的并購頻率。 因此, 本文提出以下假設:

H2: 已吸收冗余與企業并購頻率負相關。

(二)市場化程度和產權性質對組織冗余和企業并購頻率關系的調節作用

制度環境是一系列政治、社會和法律基礎規則, 用來建立生產、交換與分配基礎[27] 。 好的制度環境, 有利于產權的保護、交易費用的降低、資源利用效率的提高。 當前環境下, 企業并不是一個完全自治的封閉性組織, 而是一個開放性系統, 需要面對外部環境的不確定性, 并依賴周圍環境獲取一定的生存資源。 可見, 在轉型經濟中的制度環境必然會影響企業獲取及配置資源的方式。

1. 市場化程度對組織冗余和企業并購頻率關系的調節作用。 市場化作為一種從計劃經濟向市場經濟過渡的體制改革, 是一系列經濟、社會、法律制度的變革, 可以說是一系列大規模制度的變遷。 市場化程度較高的地區, 其產權保護狀況較好, 法治化水平、要素產品市場發育水平、經濟發展水平通常較高[28] , 這有利于需要大量資源和承擔較大風險的并購戰略的順利進行。

由于我國的經濟改革采取了漸進主義的方式, 故出現了政府和市場共同起作用的雙軌階段。 從市場角度看: 一方面, 高市場化程度意味著當地要素市場、產品市場以及金融中介組織比較完善, 經濟資源更多由市場分配, 要素資源流動更加自由, 這有助于促進企業的已吸收冗余轉變為未吸收冗余; 另一方面, 在市場化程度高的地區, 信息渠道通暢, 信息透明度高, 行業協會等市場組織發育健全, 法制也較為完善, 這有利于提高企業內部治理能力、抑制企業機會主義行為, 促使企業高管減少由過度自信帶來的較高風險的擴張性投資行為[3] , 使其能理智地看待企業是否要采取并購戰略。 從政府角度看, 在市場化程度較低的地區, 政府對經濟的直接干預仍然較普遍, 企業需要通過采用政治性戰略對政府發出的信號做出反應[29] 。 但在市場化程度較高的地區, 政府干預度較少, 企業高層管理者的決策自由度較高[2] , 進一步降低了企業開展政治性并購的頻率, 此時企業的決策將更多地基于市場競爭的公平性原則, 綜合企業自身需求和內外部環境的變化, 自由決定是否進行并購。 因此, 高市場化程度可以減少政府干預, 改善企業融資環境, 降低高管的非理性決策, 從而有利于企業以市場為導向進行戰略決策。

區分不同組織冗余類型后, 在市場化程度較高的地區, 已吸收冗余的流動性和靈活性提高, 這使得已吸收冗余轉換成未吸收冗余的速度加快, 此時不同類型的組織冗余可以被歸為同一類型——未吸收冗余。 由于高市場化程度一方面會提高企業內部治理能力, 減少企業高管由于過度自信帶來的非理性并購行為; 另一方面也會減少政府干預, 提高企業決策自由度, 從而減少政治性企業并購。 綜上, 當企業擁有相同水平的未吸收冗余和已吸收冗余時, 隨著并購方所在地市場化程度的提高, 企業并購頻率會降低。 因此, 本文提出以下假設:

H3: 市場化程度負向調節未吸收冗余與企業并購頻率之間的正相關關系。

H4: 市場化程度正向調節已吸收冗余與企業并購頻率之間的負相關關系。

2. 產權性質對組織冗余和企業并購頻率關系的調節作用。 產權性質差異在很大程度上會影響企業的戰略決策行為。 結合本研究樣本的特殊情境, 本文考慮了轉型經濟的一個重要特征, 即企業產權性質的多樣性, 其中最主要的是國有產權性質和民營產權性質。

由于企業最終控制人不同, 故國有企業和民營企業在目標任務和政府支持上存在很大區別。 在目標任務上, 由于國有企業及其控股企業的最終控制人是政府, 除了追求利潤最大化的目標, 國有企業還需配合政府的政策性指令, 并承擔來自政府官員的晉升壓力。 而在國有企業的諸多戰略選擇中, 政府意志最能被并購戰略體現出來[11] , 因此國有企業更有動機開展并購活動。 在政府支持上, 國有企業更容易獲得政府的資源支持和政策支持, 因此也更有能力實施并購戰略。 而民營企業不僅要面對國內更激烈的市場競爭, 還要面對融資困難以及政府管制導致的管理者自主權削弱的壓力。 綜上, 相比民營企業, 國有企業更有動機與能力實施并購戰略。 結合組織冗余的不同類型, 本文認為隨著未吸收冗余資源的增加, 企業傾向于更高頻率的并購, 且這一現象在國有企業中更為顯著。 同理, 隨著已吸收冗余的增加, 企業的并購頻率會降低, 但由于國有企業的并購意愿與能力更強, 故已吸收冗余與企業并購頻率間的負向關系在國有企業中會被削弱。 因此, 本文提出以下假設:

H5: 相比于民營企業, 未吸收冗余的增加會使國有企業的并購頻率更高。

H6: 相比于民營企業, 已吸收冗余的增加會使國有企業的并購頻率更高。

三、研究設計

(一)樣本選擇和數據來源

本文選擇 2007 ~ 2018年我國滬深股市發布的A股信息技術企業作為初始樣本。 信息技術業主要包括中國證券監督管理委員會2012年行業分類中代碼為I(信息技術業)和C39(計算機通信及電子設備制造業)這兩個子行業。 本文選擇這一行業作為研究樣本, 原因在于信息技術業所處環境不穩定, 競爭力強, 企業需要時刻關注市場變化, 因此這類企業會產生較多的并購行為, 具有代表性。 本文考慮到2006年我國頒布了企業會計準則, 各項會計指標的確認和核算方法出現了較大的改變, 因此選擇2007年作為研究起始時間。 在此基礎上, 借鑒現有研究, 本文對初始樣本做了如下處理: ①考慮到不正常財務狀況對統計結果可能產生不利影響, 剔除了 ST、?ST、PT 等類公司。 ②考慮到金融行業會計準則與一般行業會計準則存在較大差異, 剔除了金融行業上市公司。 ③剔除了樣本期間數據不全以及關鍵變量缺失的上市公司, 具體到剔除無法準確識別目標公司所在省份信息的并購事件; 由于本文以主并方公司的視角進行研究, 因此需要剔除上市公司交易地位為非“買方”的樣本, 保留資產收購、吸收合并、股權收購和要約收購的樣本; 剔除樣本期間相關數據缺失的并購事件。 最終, 本研究得到511家企業、2883個樣本觀測值。 本文市場化程度借鑒王小魯和樊綱等[28] 編著的《中國分省份市場化指數報告(2018)》, 其余數據主要來源于國泰安(CSRAR)數據庫, 公司所處的行業參照中國證監會發布的《行業分類指引》(2012)進行確定。 本文對數據分析所采用的軟件為Excel 2013和Stata 14.0。

(二)指標選擇與變量定義

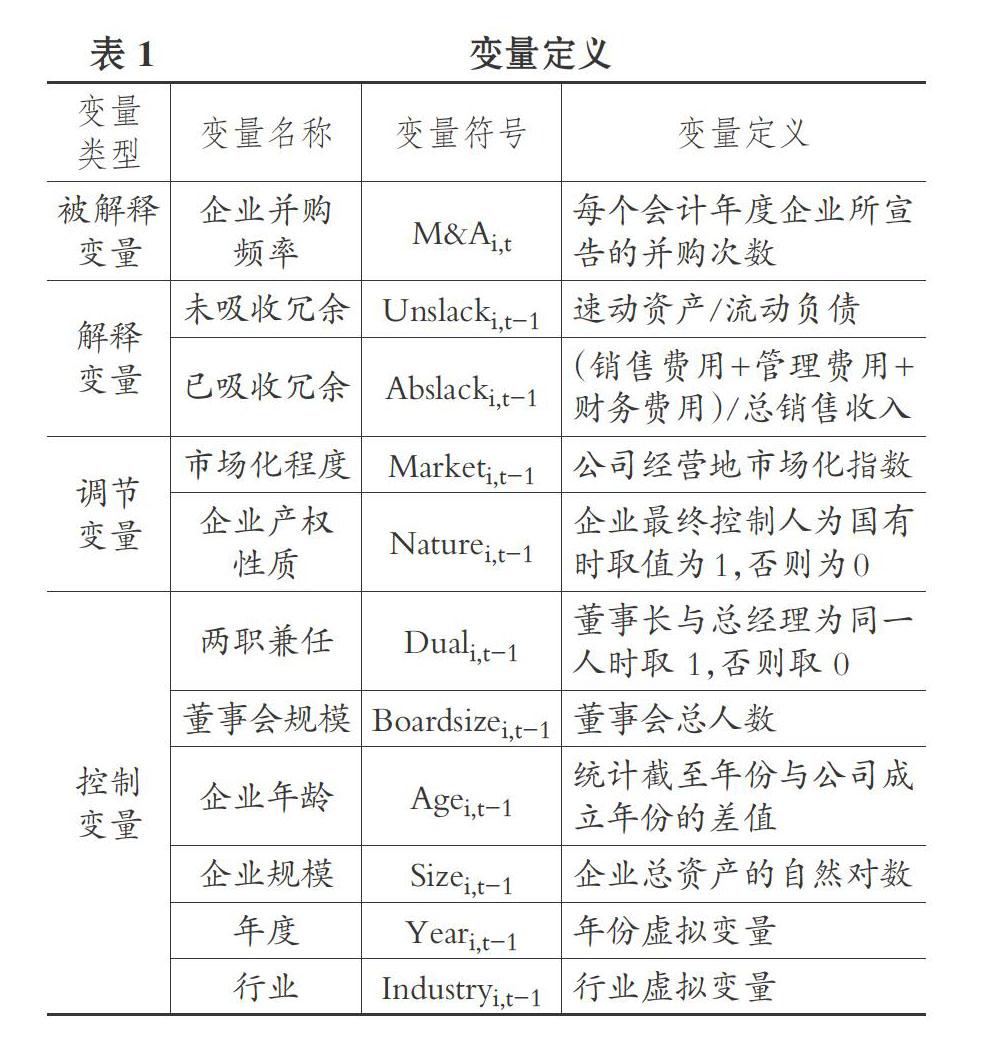

1. 被解釋變量: 企業并購頻率(M&Ai,t)。 公司的年度并購頻率用每個會計期間宣布的并購數量來衡量。 本文未以交易額作為測量指標, 是因為很多并購事件沒有公開交易額, 數據缺失比較嚴重。

2. 解釋變量。 本文的解釋變量包括未吸收冗余(Unslacki,t-1)和已吸收冗余(Abslacki,t-1)。 組織冗余的測量主要包括財務指標法、非財務指標法和調查問卷法。 其中, 財務指標法因其客觀性得到了學術共同體內較多學者的認同并被廣泛采用。 因此, 結合解維敏和魏化倩[19] 、陳爽英等[21] 的研究, 采用財務指標法并從未吸收冗余和已吸收冗余兩個方面來測量組織冗余。 其中: 未吸收冗余(Unslacki,t-1)用企業速動比率衡量, 反映了企業短期內可直接利用的冗余資源; 已吸收冗余(Abslacki,t-1)用銷售費用、管理費用和財務費用三者之和與總銷售收入的比值衡量, 代表了已吸收到企業內部、經識別和轉化后可用的冗余資源。

3. 調節變量。 本文的調節變量包括市場化程度(Marketi,t-1)和企業產權性質(Naturei,t-1)。 本文采用中國分省份市場化指數[28] 來衡量并購公司所在地的市場化程度, 并依據市場化程度的中位數, 將高于中位數的市場化程度取值為1, 低于中位數的市場化程度則取值為0。 由于該指數最新數據僅公布至2016年, 故采用移動平均法推算出2017年和2018年的市場化指數, 而市場化進程是一個漸進過程, 實證結果不會受到這一誤差的根本性影響。 很多文獻都用該指數來反映我國不同地區的制度發展程度。 企業產權性質是我國上市公司一個獨特而重要的特征。 本研究中的企業產權性質分為國有性質和民營性質, 當企業產權性質為國有時, 取值為1, 否則為0。

4. 控制變量。 借鑒逯東等[11] 有關企業并購相關主題的文獻, 本文主要控制了公司治理層面的變量, 包括: ①兩職兼任(Duali,t-1), 若該企業董事長同時擔任總經理, 則取值為1, 否則為0; ②董事會規模(Boardsizei,t-1), 采用董事會總人數表示; ③企業年齡(Agei,t-1), 采用統計截至年份與公司成立年份的差值表示; ④企業規模(Sizei,t-1), 采用企業總資產的自然對數衡量。 最后, 本文還控制了虛擬變量年度(Year)和行業(Industry)的固定效應, 以分別控制宏觀經濟變動和產業差異的影響。 為避免機械相關性, 克服一定的內生性, 解釋變量和控制變量均滯后一期。 所有變量定義匯總見表1。

(三)模型設定

鑒于被解釋變量企業并購頻率為計數變量的面板數據且較為分散, 因此本文運用負二項統計回歸模型進行實證檢驗。 所有模型的解釋變量都滯后一期, 以測量潛在的因果效應。

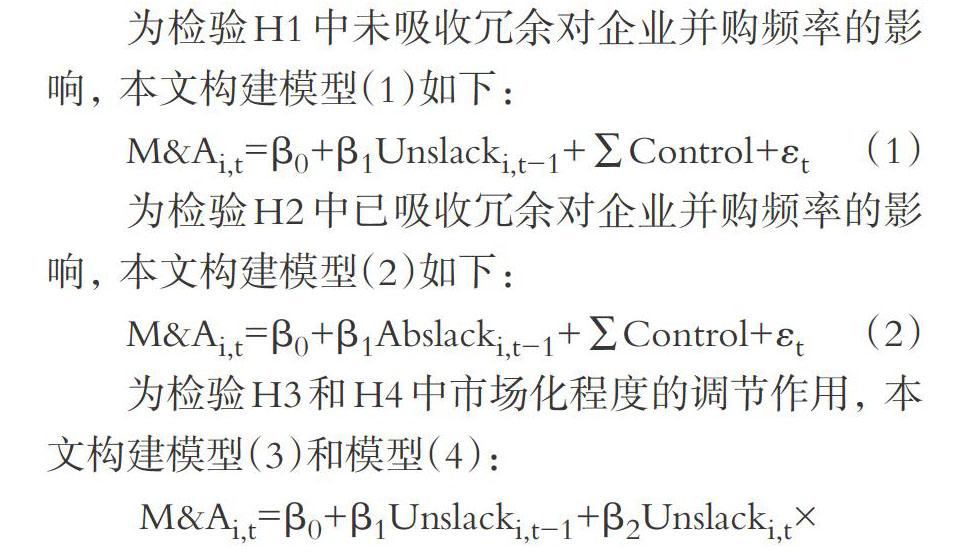

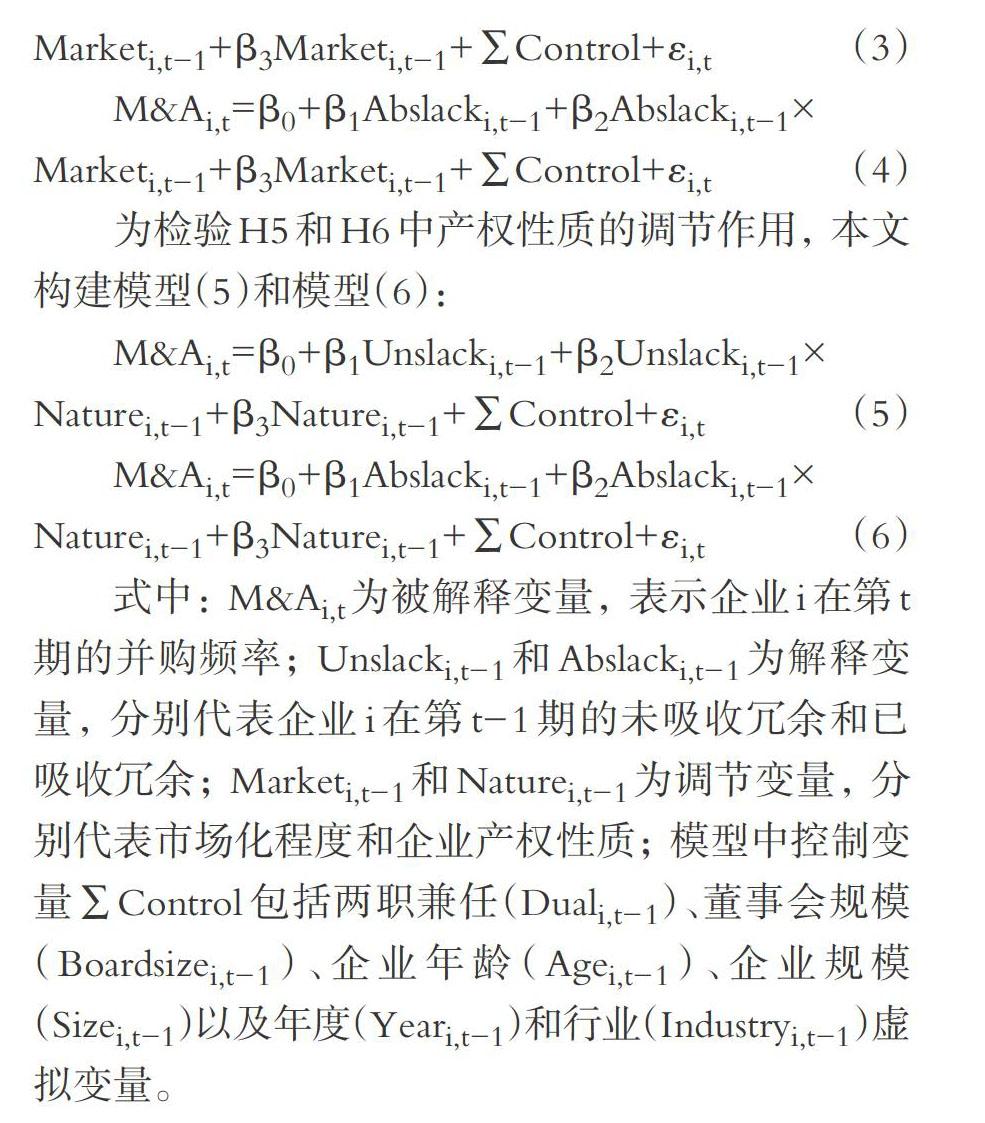

為檢驗H1中未吸收冗余對企業并購頻率的影響, 本文構建模型(1)如下:

M&Ai,t=β0+β1Unslacki,t-1+∑Control+εt (1)

為檢驗H2中已吸收冗余對企業并購頻率的影響, 本文構建模型(2)如下:

M&Ai,t=β0+β1Abslacki,t-1+∑Control+εt (2)

為檢驗H3和H4中市場化程度的調節作用, 本文構建模型(3)和模型(4):

M&Ai,t=β0+β1Unslacki,t-1+β2Unslacki,t×

Marketi,t-1+β3Marketi,t-1+∑Control+εi,t (3)

M&Ai,t=β0+β1Abslacki,t-1+β2Abslacki,t-1×

Marketi,t-1+β3Marketi,t-1+∑Control+εi,t? (4)

為檢驗H5和H6中產權性質的調節作用, 本文構建模型(5)和模型(6):

M&Ai,t=β0+β1Unslacki,t-1+β2Unslacki,t-1×

Naturei,t-1+β3Naturei,t-1+∑Control+εi,t (5)

M&Ai,t=β0+β1Abslacki,t-1+β2Abslacki,t-1×

Naturei,t-1+β3Naturei,t-1+∑Control+εi,t (6)

式中: M&Ai,t為被解釋變量, 表示企業i在第t期的并購頻率; Unslacki,t-1和Abslacki,t-1為解釋變量, 分別代表企業i在第t-1期的未吸收冗余和已吸收冗余; Marketi,t-1和Naturei,t-1為調節變量, 分別代表市場化程度和企業產權性質; 模型中控制變量∑Control包括兩職兼任(Duali,t-1)、董事會規模(Boardsizei,t-1)、企業年齡(Agei,t-1)、企業規模(Sizei,t-1)以及年度(Yeari,t-1)和行業(Industryi,t-1)虛擬變量。

四、實證檢驗與結果分析

(一)描述性統計

表2為主要變量的描述性統計結果, 從表2中可以發現我國信息技術上市公司并購頻率的均值為0.787、標準誤為1.205, 且各企業間存在一定的差異。 從組織冗余的各項指標看, 未吸收冗余和已吸收冗余的均值分別為2.878和0.235, 標準誤分別為3.773和0.15, 表明我國IT行業中企業的未吸收冗余差異較大, 已吸收冗余差異相對較小。

(二)回歸分析

本文旨在考察組織冗余與企業并購頻率之間的關系, 在正式進行回歸分析之前, 對數據進行如下預處理, 以保證研究的有效性和一致性: ①考慮到極端值的影響, 對連續變量在1%和99%的水平上進行縮尾處理; ②對所有交互項的相關變量進行中心化處理后再形成乘積項; ③對所有變量進行方差膨脹因子(VIF)診斷, 結果顯示各模型VIF的均值為1.17, 且每個變量的VIF值均未超過2, 這說明模型數據不存在嚴重的多重共線性問題; ④面板數據需要考慮選擇固定效應模型還是隨機效應模型。 Hausman檢驗結果表明, 解釋變量與不可觀測效應相關(p=0.00), 因此應該采用固定效應模型。

本研究組織冗余與企業并購頻率之間關系的回歸結果如表3所示。 首先將市場化程度、企業產權性質、董事會規模、兩職兼任、企業規模、企業年齡、行業和年度這八個控制變量納入模型(1), 構成基準模型。 然后將自變量未吸收冗余(Unslacki,t-1)和已吸收冗余(Abslacki,t-1)分別加入基準模型中構成模型(1)、(2), 檢驗未吸收冗余和已吸收冗余與企業并購頻率之間的關系。 模型結果顯示, 未吸收冗余與企業并購頻率顯著正相關(β=0.032,p<0.01), 說明未吸收冗余越多, 企業并購頻率越高, H1得到驗證。 但已吸收冗余與企業并購頻率的回歸系數不顯著, H2未得到支持, 可能是因為已吸收冗余沉淀在企業日常經營中, 與企業并購的聯系沒有設想的緊密。

模型(3)和模型(4)分別驗證市場化程度對未吸收冗余和已吸收冗余同企業并購頻率之間關系的調節作用。 結果顯示, 未吸收冗余與市場化程度的交互項(Unslacki,t-1×Marketi,t-1)的回歸系數顯著為負(β=-0.091,p<0.05), H3得到支持。 這說明, 市場化程度越高, 市場環境所帶來的內部治理質量和管理自主權越高, 企業的管理層理性決策、戰略選擇越多, 削弱了未吸收冗余與企業并購頻率間的關系, 這區別于以往市場化程度的正面促進效應的研究。 已吸收冗余與市場化程度的交互項(Abslacki,t-1×Marketi,t-1)的回歸系數為正但不顯著, 因此H4未得到驗證, 本文認為這是由于當并購方所在地市場化程度較高時, 企業將已吸收冗余轉換為未吸收冗余, 或者由于已吸收冗余沉淀在企業內部, 企業對其利用率較低。 因此, 市場化程度對已吸收冗余與企業并購頻率間的關系影響不顯著。

模型(5)和模型(6)則分別檢驗企業產權性質對未吸收冗余和已吸收冗余與企業并購頻率之間關系的調節作用。 結果顯示, 未吸收冗余與企業產權性質的交互項(Unslacki,t-1×Naturei,t-1)的回歸系數顯著為正(β=0.087,p<0.05), 表明相比于民營企業, 擁有相同未吸收冗余水平的國有企業有更高的并購頻率, 這與國有企業的政治背景有關, 即國有企業需要支持政府政策指令, 且可以得到政府資源支持和政策支持, 因此H5得證。 已吸收冗余與企業產權性質的交互項(Abslacki,t-1×Naturei,t-1)呈顯著的負相關關系(β=

-2.361,p<0.1), 與本文H6方向相反, 原因可能是相比民營企業國有企業的已吸收冗余利用率更低, 不能即時轉換成企業并購所需的資源, 在相同的已吸收冗余水平下, 國有企業的并購頻率顯著低于民營企業, 故H6未得到支持。

最后, 將所有變量納入模型(7), 結論與上述基本一致, 表明本文結論較為穩健。

(三)穩健性檢驗

1. 替換解釋變量。 為確保研究結論的穩健性, 本文參考Stan等[30] 、Sharfman等[31] 的研究方法, 采用流動比率, 即流動資產與流動負債的比例來衡量企業的未吸收冗余; 用銷售費用和管理費用兩項費用之和與營業收入的比例來衡量企業的已吸收冗余。 結果如表4所示, 可見在更換解釋變量后, 回歸結果與本文中的結論基本一致。

2. 非線性關系的檢驗。 已有研究發現組織冗余與企業戰略表現為倒U型關系[21,32] 。 因此, 本文進一步在模型中加入解釋變量未吸收冗余和已吸收冗余的二次項Unslacki,t-12、Abslacki,t-12, 以考察組織冗余與企業并購頻率間是否存在二次關系。 結果如表5所示, 在加入二次項之后, 二次項的回歸系數并不顯著, 這說明組織冗余與企業并購頻率間不存在倒U型關系。

3. 更換回歸統計模型。 雖然本研究通過Hausman檢驗確認使用固定效應模型, 但有類似研究認為, 在固定效應下沒有發生過并購的企業會被排除出估計范疇, 保留所有樣本企業也許是更為穩健的做法。 本文又采用了負二項統計回歸的隨機效應進行穩健性檢驗, 其結果如表6所示, 也與固定效應結果基本一致。

五、結論與啟示

(一)結論

本文基于資源基礎理論, 以我國IT行業上市公司2007 ~ 2018年的數據為研究樣本, 探究組織冗余對企業并購頻率的影響, 得出以下結論: 企業未吸收冗余的增加會促使其采取更多的并購行為, 隨著市場化程度的提高, 這一傾向會降低; 擁有相同未吸收冗余水平的國有企業比民營企業有更高的并購頻率, 而在相同已吸收冗余水平下, 國有企業的并購頻率顯著低于民營企業, 與本文部分假設(H1、H3、H5)一致。 而已吸收冗余與企業并購頻率負相關(H2)、市場化程度正向調節已吸收冗余與企業并購頻率間的負相關關系(H4)以及企業產權性質削弱已吸收冗余與企業并購頻率間的負相關關系(H6)的假設未得到驗證, 本文認為基于以下四個原因: ①僅選取了IT行業中的企業作為研究樣本, 受樣本限制, 不同于傳統的制造業企業, IT行業已吸收冗余占比相對較低。 ②已吸收冗余具有黏性大、靈活性差的特點, 可能不能及時轉換為未吸收冗余, 但這并不代表其會抑制企業并購, 也可能其與企業并購沒有深層次的聯系, 而與其他一些特定的戰略類型有關。 ③當并購方所在地市場化程度較高時, 企業未必會重新配置已吸收冗余, 所以已吸收冗余相對較為穩定。 同時, 市場化程度越高, 意味著已吸收冗余越能轉化為未吸收冗余以支持企業戰略行為, 市場化程度對已吸收冗余與企業并購頻率間的關系影響不顯著。 ④與民營企業相比, 國有企業需實現企業社會目標, 故其對沉淀在企業內部的已吸收冗余資源的利用率可能不如民營企業。

(二)啟示

本研究的啟示如下: 第一, 在當前具有高度不確定性和風險性的競爭環境中, 企業在日常經營中應該適度積累未吸收冗余, 這有利于企業應對實施類似并購的高資金需求和高風險戰略。 企業在日常決策中, 應以市場為導向, 優化企業內部治理環境, 減少管理層的非理性、完全迎合政府政策的企業并購戰略決策。 第二, 政府應綜合考慮當地市場化程度, 在市場化程度較低的地區, 政府可以積極發揮支持引導作用, 幫助企業實施并購戰略; 但在市場化程度較高的地區, 政府應減少干預, 讓企業自由決策。 政府除了要引導企業并購, 還要重視企業并購后業績, 對于一些政治性并購、象征性并購等不理智的企業行為, 政府應該采取一些措施進行抑制。 第三, 相比民營企業, 國有企業除了要注意其實施并購戰略的目的, 還需要重視提高資源利用率, 不能過度依賴政府提供的資源和政策支持而忽視對已吸收冗余資源的充分利用, 以免造成資源浪費以及企業成本增加。

當然, 本研究也存在一些不足。 首先, 僅選擇了企業并購頻率作為被解釋變量, 并未涉及并購過程以及并購業績; 其次, 研究樣本聚焦于IT行業固然能夠體現典型性, 但可能在一定程度上降低了普適性; 最后, 沒有對政治導向并購和市場導向并購加以區分, 未來也可以做進一步的探究。

【 主 要 參 考 文 獻 】

[1] Cyert R. M., March J. D.. A Behavioral Theory of the Firm Englewood Cliffs[M].NJ:Prentice-Hall,1963:1 ~ 187.

[2] Yang H., Ru J., Ren T., et al.. Ownership and M&A Performance in a Transitional Economy:The Case of the Chinese Real Estate Industry[ J].Management and Organization Review,2015(4):715 ~ 737.

[3] 賈慧英,王宗軍,曹祖毅.組織研發投入跳躍對組織績效的影響:市場化程度的調節效應[ J].中國科技論壇,2018(10):73 ~ 81.

[4] 江詩松,何文龍,路江涌.創新作為一種政治戰略:轉型經濟情境中的企業象征性創新[ J].南開管理評論,2019(2):104 ~ 113.

[5] 陳仕華,姜廣省,盧昌崇.董事聯結、目標公司選擇與并購績效——基于并購雙方之間信息不對稱的研究視角[ J].管理世界,2013(12):117 ~ 132+187 ~ 188.

[6] 王硯羽,謝偉,喬元波,李習保.隱形的手:政治基因對企業并購控制傾向的影響——基于中國上市公司數據的實證分析[ J].管理世界,2014(8):102 ~ 114+133.

[7] 李善民,黃燦,史欣向.信息優勢對企業并購的影響——基于社會網絡的視角[ J].中國工業經濟,2015 (11):141 ~ 155.

[8] Field L. C., Mkrtchyan A.. The Effect of Director Expe-

rience on Acquisition Performance[J].Journal of Financial Economics, 2017(3):488 ~ 511.

[9] 陳勝藍,馬慧.賣空壓力與公司并購——來自賣空管制放松的準自然實驗證據[ J].管理世界,2017(7):142 ~ 156.

[10] 陳仕華,盧昌崇.國有企業黨組織的治理參與能夠有效抑制并購中的“國有資產流失”嗎?[ J].管理世界,2014(5):106 ~ 120.

[11] 逯東,黃丹,楊丹.國有企業非實際控制人的董事會權力與并購效率[ J].管理世界,2019(6):119 ~ 141.

[12] 李善民,楊繼彬,鐘君煜.風險投資具有咨詢功能嗎?——異地風投在異地并購中的功能研究[ J].管理世界,2019(12):164 ~ 180+215 ~ 216.

[13] 吳先明,張雨.海外并購提升了產業技術創新績效嗎——制度距離的雙重調節作用[ J].南開管理評論,2019(1):4 ~ 16.

[14] 魏江,王丁,劉洋.來源國劣勢與合法化戰略——新興經濟企業跨國并購的案例研究[ J].管理世界,2020(3):101 ~ 120.

[15] 朱華.外來者劣勢、組織學習與中國企業跨國并購意圖的實現[ J].科研管理,2018(8):80 ~ 90.

[16] 姚益龍,劉巨松,劉冬妍.要素市場發展差異、產權性質與異地并購績效[ J].南開管理評論,2014(5):102 ~ 111.

[17] Bourgeois L. J.. On the Measurement of Organizational Slack[ J].Academy of Management Review,1981(1):29 ~ 39.

[18] Gulen H., Ion M.. Policy Uncertainty and Corporate Investment[ J].Review of Financial Studies,2015(3):523 ~ 564.

[19] 解維敏,魏化倩.市場競爭、組織冗余與企業研發投入[ J].中國軟科學,2016(8):102 ~ 111.

[20] Singh J. U.. Performance, Slack, and Risk Taking in Organizational Decision Making[ J].Academy of Management Journal,1986(3):562 ~ 585.

[21] 陳爽英,楊晨秀,井潤田.已吸收冗余、政治關系強度與研發投資[ J].科研管理,2017(4):46 ~ 53.

[22] 周飛,冉茂剛,蘇秋來.資源組拼、未吸收冗余與內向型開放式創新的關系研究[ J].管理學報,2018(5):703 ~ 709.

[23] 王亞妮,程新生.環境不確定性、沉淀性冗余資源與企業創新——基于中國制造業上市公司的經驗證據[ J].科學學研究,2014(8):1242 ~ 1250.

[24] Liu H., Ding X., Guo H., et al.. How Does Slack Affect Product Innovation in High-tech Chinese Firms:The Contingent Value of Entrepreneurial Orientation[ J].Asia Pacific Journal of Management,2014(1):47 ~ 68.

[25] 連燕玲,葉文平,劉依琳.行業競爭期望與組織戰略背離——基于中國制造業上市公司的經驗分析[ J].管理世界,2019(8):155 ~ 172+191 ~ 192.

[26] 李寧娟,高山行.未吸收冗余、環境掃描、探索式創新——基于企業內外部因素調節作用的研究[ J].科學學與科學技術管理,2017(1):108 ~ 119.

[27] 邵傳林.制度環境、產權性質與企業家創新精神——來自中國工業企業的經驗證據[ J].證券市場導報,2015(3):20 ~ 25+38.

[28] 王小魯,樊綱,余靜文.中國分省份市場化指數報告(2018)[ M].北京:社會科學文獻出版社,2018:1 ~ 232.

[29] Marquis C., Qian C.. Corporate Social Responsibility Reporting in China:Symbol or Substance?[ J].Organization Science, 2014(1):127 ~ 148.

[30] Stan C., Peng M. W., Bruton G. D., et al.. Slack and the Performance of State-owned Enterprises[ J].Asia Pacific Journal of Management,2014(2):473 ~ 495.

[31] Sharfman M. P., Wolf G., Chase R. B., et al.. Antece-

dents of Organizational Slack[ J].Academy of Management Review, 1988(4):601 ~ 614.

[32] 鄒國慶,倪昌紅.經濟轉型中的組織冗余與企業績效:制度環境的調節作用[ J].中國工業經濟,2010(11):120 ~ 129.