中國高鐵沿線區域土地利用景觀格局變化分析

何丹, 周璟, 蔡建明, 陳子軒

中國高鐵沿線區域土地利用景觀格局變化分析

何丹1, 周璟2,*, 蔡建明3, 陳子軒1

1. 北京聯合大學應用文理學院城市科學系, 北京 100191 2. 中國科學院青藏高原研究所,北京 100101 3. 中國科學院地理科學與資源研究所中國科學院區域可持續發展分析與模擬重點實驗室, 北京 100101

高鐵建設會對周邊土地利用格局產生重要影響, 但目前對中國高鐵周邊土地利用時空變化缺乏系統性研究。基于土地利用變化分析指標、景觀格局指數、緩沖區等方法, 系統研究近年來中國高鐵沿線土地利用景觀格局時空動態變化。結果表明: (1)耕地和林地是沿線主要地類; 城鄉、工礦、居民用地變化幅度和單一動態度最大, 耕地變化幅度位居其次; 各類用地綜合動態度不高; 土地利用變化程度逐漸上升。不同類型用地的土地利用轉移程度各異。(2)耕地和城鄉、工礦、居民用地變化幅度呈距離衰減; 距高鐵線越近, 土地利用程度綜合指數越高。(3)景觀多樣性指數先增后減; 各類用地分形維數較接近; 景觀破碎化加劇。研究可為高鐵規劃和建設、沿線區域土地規劃和開發利用提供決策參考。

高速鐵路; 土地利用; 景觀格局; 時空變化; 沿線區域

0 前言

高鐵飛速發展影響著城市內部經濟、社會空間重構, 也導致土地利用模式演變。高鐵建設對土地資源原貌改變有較負面影響[1], 對周邊自然資源、耕地保護產生破壞和影響如侵蝕耕地、植被和動物棲息地破壞等。此外, 高鐵周邊土地利用變化會影響地表景觀變化過程和格局[2]。高鐵站點附近土地常被開發為經濟投入產出的實體空間, 高鐵建設與運營對線路尤其是站點周邊土地格局與利用模式會隨時間而產生影響。

伴隨高鐵發展, 20世紀90年代以來, 國內外相關研究不斷深化[3]。國外注重使用智能化測度模型。Basse R M[4]采用約束性細胞自動機模型模擬了 2000—2040 年間法國、意大利和摩納哥邊界高鐵附近的土地空間演化格局, 證明了高鐵建設對站點附近土地空間格局的影響隨時間而演變。Shen Y 等[5]采用基于可達性的空間混合logit 模型研究發現高鐵對馬德里阿托查火車站為中心20 km緩沖區土地覆被變化過程的顯著影響。Knowles等[6]發現交通規劃與建設資金投入對土地利用景觀格局的影響。我國高鐵方面研究工作起步較晚但進步較快。趙婷婷等[7]采用面向對象方法對石武客專鄭州東站段沿線土地空間演變進行了遙感監測。國巧真等[8]基于RS 和 GIS 技術研究近 10 年來京津城際沿線土地利用時空演變。王麗等[9]發現高鐵對沿線土地利用強度產生較大影響, 能有效促使站區周邊商業、服務業集聚。朱桃杏等[10]研究表明京津冀高鐵對站點鄰域商業、居住用地格局產生較大變化。綜合當前研究, 機器學習、空間計量模型、RS與GIS技術等應用到土地利用格局演變和動態監測研究中[11-14], 新的智能計算推廣對土地利用與覆被變化研究有較強推動作用。但目前對中國高鐵沿線周邊土地利用時空變化缺乏系統性研究, 高鐵自身難以形成一個系統, 而是將高鐵、土地間交互作用和以人類改造行為為中介的有機聯系看成一個體系, 本文僅考慮高鐵對土地的系統性影響, 而土地對高鐵規劃選線的影響暫不考慮。

本文采用土地利用變化分析指標、景觀格局指數、緩沖區分析等方法, 系統研究近15年來中國高鐵沿線土地利用時空變化。通過分析高鐵建設前后沿線土地利用變化特征及空間格局, 試圖揭示高鐵建設對沿線土地利用變化影響特征, 促進沿線區域社會、產業經濟、土地開發與環境協同發展。此研究對夯實交通與土地利用互動發展理論、豐富和拓展交通設施對土地利用變化影響具有重要作用, 研究結論可為高鐵規劃和建設、線路經過和站點所在區域土地規劃和開發利用提供決策依據及指導, 具有重要學術和實踐意義。

1 材料與方法

1.1 數據來源

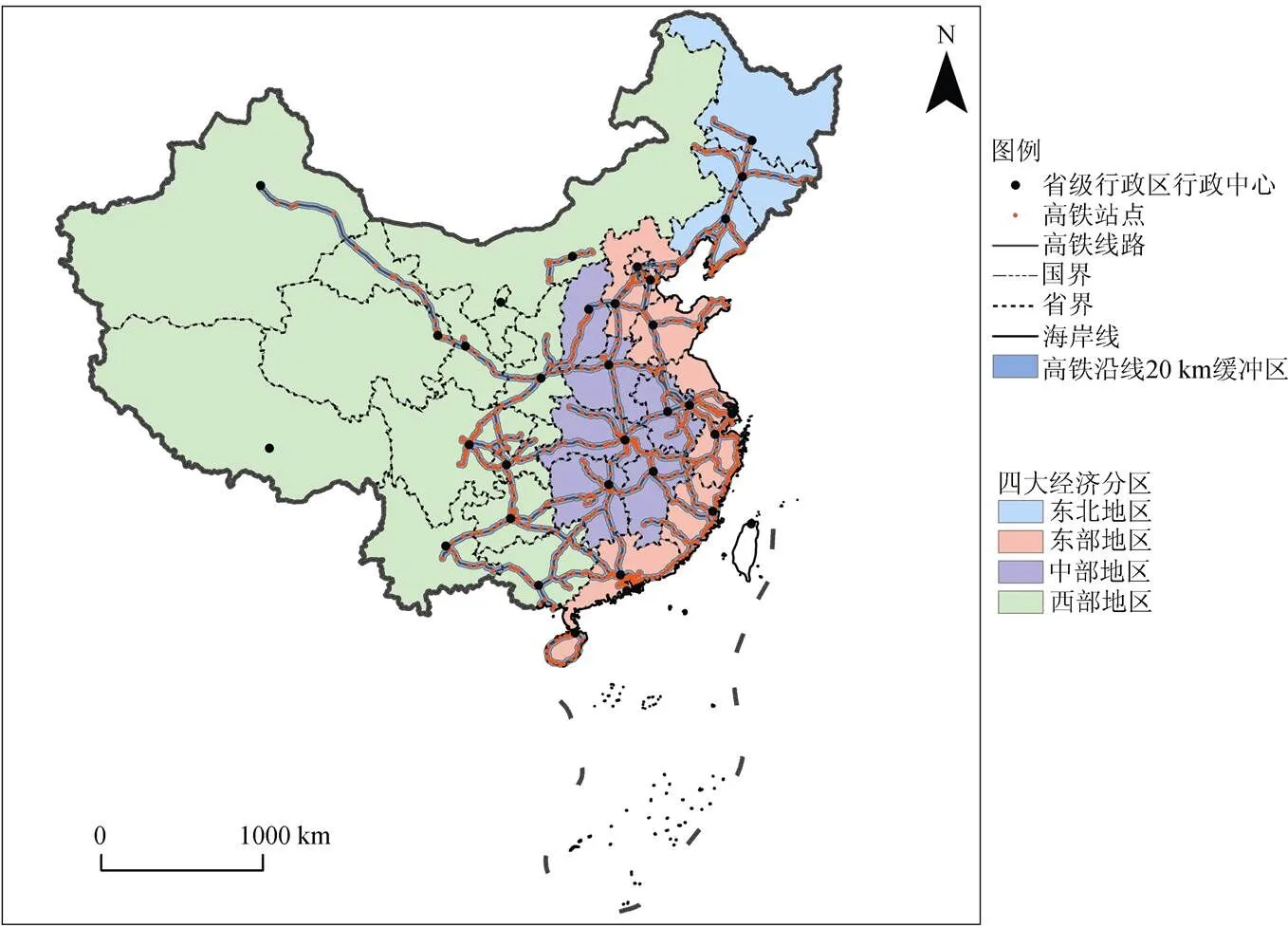

研究區是2018年中國高鐵沿線20 km緩沖區范圍(圖1)。空間數據包括2018年全國高鐵矢量數據及中科院資源環境科學數據中心(http://www.resdc.cn)提供的2000、2005、2010和2015年4期1 km土地利用柵格數據。土地利用類型分為耕地, 林地, 草地, 水域,城鄉、工礦、居民用地和未利用土地共6個一級類。

以城市數據研習社2016年中國鐵路網矢量數據為基礎, 從ArcGIS Online地圖庫的天地圖全球矢量圖提取高鐵矢量數據, 與原始線數據在WGS1984_ UTM投影坐標系下路線位置高度匹配。參考官方發布的中國高鐵及動車組運行線路示意圖(2018年1月)添改站點數據, 添加2016—2018年間新增站點, 刪除已停運站點和非高鐵站點, 方法主要為通過百度坐標拾取系統拾取點坐標并使用坐標糾偏插件將百度坐標轉化為WGS1984坐標。然后以站點為參考添改線數據, 刪除其中非高鐵線部分并合并部分新老線路以確保數據準確。刪改完成后進行拓撲檢查, 得到2018年中國高鐵線路和站點數據。然后對線路矢量數據建立20 km緩沖區, 選取多種方法分析近15年來中國高鐵沿線土地利用時空變化。最后, 建立以1 km為間隔的20個緩沖區, 再用其對4期土地利用柵格圖做掩膜提取, 從而得到柵格類型緩沖區, 分析4期高鐵沿線緩沖距離與土地利用變化的相互關系。

圖1 2018年中國高鐵線路和站點分布圖

Figure 1 Distribution map of China's high-speed railway lines and stations in 2018

因為中國高鐵沿線間隔1 km的20 個緩沖區在全國尺度圖上表達不清晰, 因此選擇高鐵樞紐站點城市武漢為中心, 進行局部放大, 清晰地顯示出5、10、15和20 km緩沖區空間分布以及不同時期的土地利用空間分布(圖2)。

1.2 研究方法

1.2.1 土地利用變化分析指標

總體來講, 土地利用變化時空特征表征方法很多, 本文選取土地利用變化幅度、速度、程度、區域差異、土地利用轉移矩陣等方面分析土地利用變化特征。

(1)土地利用變化幅度

土地利用變化幅度包括土地利用類型面積、空間結構和質量變化。通過分析各種用地總數面積變化, 可了解變化總體趨勢。其表達式為[8]:

式(1)中:U和U分別代表研究期末與期初某類土地利用區域面積。

(2)土地利用變化速度

土地利用變化速度反映土地利用開發改造的劇烈程度。土地利用動態度可定量描述土地利用變化速度, 分為單一和綜合土地利用動態度。

單一土地利用動態度是某研究區一定時期內某種用地數量變化情況[15], 其表達式為:

式(2)中:為研究期內某一用地動態度; U和U為研究期初和期末某一用地數量;為研究時段, 當的時段設定為年時,值就是該研究區某用地年變化率。

綜合土地利用動態度是某研究區一定時期內所有列為研究對象的土地利用整體變化情況。其表達式為:

式(3)中,LU為研究期初第類用地面積; ΔLU-為研究時段內第類用地轉為非類用地面積的絕對值;為研究時段長, 當的時段設定為年時,值就是該研究區土地利用年綜合變化率[16]。

(3)土地利用變化程度

土地利用程度反映土地利用的廣度和深度, 未利用地被看作是最初級用地, 隨著對土地廣度和深度的開發, 依次衍生出林草地、農用地、城鎮聚落用地等人類改造日益強烈的地類, 表征出人類活動對土地的影響作用。劉紀遠先生等提出了土地利用程度綜合指數公式[17]。其為:

式(4)中,L為土地利用程度綜合指數,A為第級土地的土地利用程度分級指數, C為第級土地的面積百分比。為土地利用程度分級數。該指數是一個取值區間為[100, 400]之間的連續函數。各類土地分級及分級指數確定見表1。

(4)土地利用變化區域差異

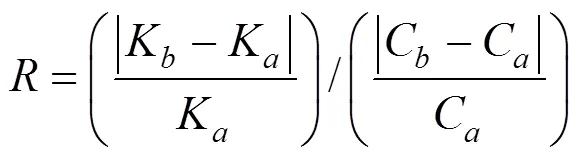

土地利用變化區域差異可用各區域某種用地相對變化率來反映, 其公式為:

式(5)中:K和K分別代表某區域某一特定用地研究期初及期末面積;C和C分別代表整個研究區內某一特定用地研究期初及期末面積。如果某區域某種用地相對變化率>1, 則表示該區域這種用地變化較全區域平均變化水平大。

(5)土地利用轉移矩陣

土地利用轉移矩陣可具體而全面地分析土地利用類型間相互轉換的數量和轉移方向, 是研究土地利用類型相互轉化關系的重要方法[18]。

1.2.2 景觀格局指數方法

通過景觀格局度量, 可增加對土地利用的空間理解, 對土地利用景觀特征有更豐富、系統化的認知, 從微觀空間上對研究區土地開發和利用進行解讀。本文主要采用景觀類型多樣性指數、破碎度指數和分形維數, 定量分析土地利用景觀格局變化。

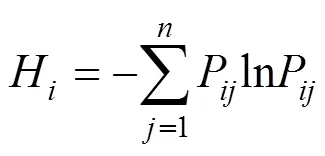

(1)多樣性指數

景觀類型多樣性指數可度量區域土地利用與覆被多樣化程度。土地覆被種類越豐富, 可能表明某一區域提供的功能越豐富, 社會、產業、經濟、環境等要素發展更平衡。當景觀是均質的, 由單一要素構成,為0; 由兩個以上類型構成的景觀, 當各景觀類型所占比例相等時,最高; 各景觀類型所占比例差別增大, 則下降, 其指數模型為:

Figure 2 An enlarged map of the 20 buffer zones at 5 km intervals and the spatial distribution of land use along the high-speed railway line with Wuhan as the center

表1 土地利用程度分級賦值表

式(6)中為地類數目,P為第年第種用地面積比例。研究區地類越復雜或斑塊面積差異減小時,就越大, 反映了地類多少及各類所占比例變化[19]。

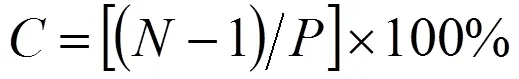

(2)破碎度指數

破碎度指土地利用被分割的破碎程度。公式為:

式(7)中:為景觀破碎度,值越大, 表示景觀破碎程度越大;為景觀中各類斑塊體總數;為研究區內景觀總面積與最小斑塊體面積的比值。景觀破碎度能反映景觀空間結構復雜性[20]。

(3)分形維數指數

斑塊分形維數越大, 邊界越簡單, 邊緣地帶越小, 面積有效性越大; 分形維數越高, 則景觀形成過程受到的限制越小[19]。其公式為:

式(8)中:是分形維數,為斑塊周長,是斑塊面積,是常數。一般來說, 歐幾里德幾何形狀的分形維數為1; 具有復雜邊界斑塊的分形維數則在[1,2]之間。

2 結果與分析

2.1 土地利用變化時空特征分析

構建中國高鐵沿線20 km緩沖區, 從數量和空間分布兩方面分析土地利用和景觀格局變化特征。

2.1.1 城鄉、工礦、居民用地變化幅度最大, 其次是耕地

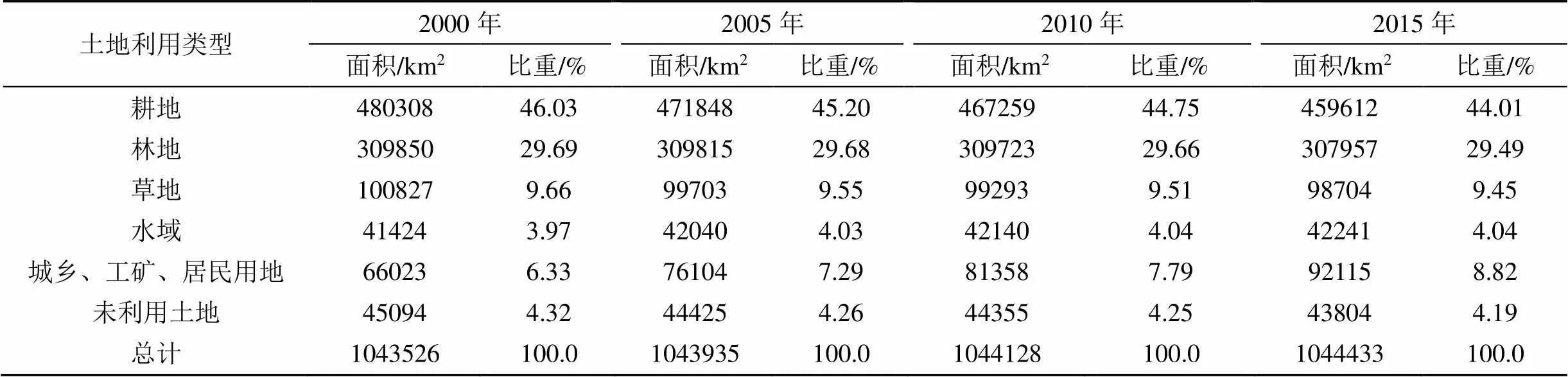

中國高鐵沿線以耕地和林地為主, 二者面積占比之和在4期均達到70%以上(表2和圖3)。從2000—2015年, 耕地、林地、草地和未利用土地面積一直減少。而水域和城鄉、工礦、居民用地面積持續增加。從變化幅度絕對值可知各地類變化劇烈程度, 除林地和水域外, 其他地類變化程度均在2000—2005年最大。城鄉、工礦、居民用地在各時段變化幅度均為最大, 耕地位居其次(表3)。這是國家為建設高鐵而開發征用耕地所帶來的結果, 同時也帶來沿線城鄉居民用地面積大量增加, 高鐵由于高速、便捷和舒適而遠勝普鐵, 所以其沿線即使沒有設站的地方也會在土地利用上引起響應。

圖3 不同時期中國高鐵沿線20 km緩沖區內土地利用分布圖

Figure 3 Distribution map of land use in the 20km buffer zone along China's high-speed railway in different periods

表2 各期土地利用類型比例表

表3 各時段土地利用變化幅度

2.1.2 城鄉、工礦、居民用地單一動態度最大, 各類用地綜合動態度不高

從3個時段單一土地利用動態度來看, 耕地為負值, 面積不斷減少, 且2000—2005時段大于后兩個時段; 城鄉、工礦、居民用地是正值且數值在各地類中均為最大, 2000—2005時段達到15.27%。3個時段綜合土地利用動態度依次是0.32%、0.14%和0.29%, 可見研究期內土地利用動態度不高(表4和圖4), 這是由于不同用地面積有增有減而導致相對穩定的平衡, 即我國高鐵建設后所有地類從整體上看變化動態不劇烈, 實際上各類用地變化動態是不同的。所以單一動態度是對綜合動態度的補充, 觀察視角更詳細。

在高鐵建設期間需建設路基、路橋, 沿線要建設處理沙土、磚石、鐵礦的廠房, 這些除源于未利用地、宅基地外, 耕地占用量很大, 所以高鐵建成后耕地占用減少, 2000—2005年間耕地動態度超過后兩個時期。高鐵開通后, 高鐵輻射和集聚效應漸顯, 沿線城鄉、工礦、居民用地仍不斷增長, 隨后一些規模較小的縣城和城市可能成長為城市網絡中一個貨物、服務中心點。結合土地利用變化幅度可知, 從2000—2015年高鐵沿線土地利用由線狀向箱狀或帶狀格局演化。

2.1.3 土地利用變化程度逐漸上升

從2000—2015年, 中國高鐵沿線土地利用程度逐漸上升(表5), 其原因是研究區城鄉、工礦、居民用地隨高鐵建設與投入運營而增長較快, 所占比例逐漸加大, 并且其分級指數很高。林地分級指數較低, 耕地分級指數較高, 但由于城市化推進或結構功能調整, 這兩類用地面積所占比例持續減少, 因此造成后兩期土地利用程度綜合指數較前兩期高。

圖4 各時段單一土地利用類型動態度

Figure 4 Single land use type dynamics in various periods

表4 各時段綜合土地利用類型動態度

表5 各期土地利用程度綜合指數

2.1.4 不同類型用地的土地利用轉移程度各異

土地利用類型轉移矩陣可全面反映區域土地利用類型的數量變化情況, 展示不同時期時間間隔內各土地利用類型的流入流出情況, 以研究土地利用類型的變化方向和來源構成。

由之前的土地利用結構表可以得出, 從2000到2015年, 耕地、林地、草地、未利用土地都是處于減少的狀態, 水域和城鄉、工礦、居民用地處于增加的狀態。我們將以上三個轉移矩陣的信息結合起來, 就可以分析2000—2005、2005—2010、2010—2015、2000—2015四個時段的土地利用變化特征。

在此, 我們以2000—2015年整個時段(表6)為例進行分析。城鄉、工礦、居民用地累計增加了25784 km2, 主要是因為高鐵建造需要大量的配套設施例如車站等, 占用了其他各類用地。水域累計增加了301 km2, 除了水域向城鄉、工礦、居民用地流出以外, 其余土地類型均是流入。原因是西北以及內蒙古一帶加強了自然環境保護, 水域有較明顯的增長。耕地累計減少20731 km2, 主要的流出方向是林地、水域和城鄉、工礦、居民用地。耕地向林地的轉移主要是因為高鐵的建設需要防風固坡, 加固土質結構以及噪聲防護林的建設帶來的退耕還林。草地累計減少2160 km2, 主要流出方向是耕地、林地和城鄉、工礦、居民用地。流向耕地的主要原因是, 退耕還林以后, 耕地開始向草地轉移, 草地被耕地擠占。未利用土地累計減少1298 km2, 原因是因為高鐵的建設促進了未利用土地的開發, 尤其是西北地區戈壁荒漠的開發。林地累計減少了1896 km2, 雖然耕地退還了許多林地, 但是由于高鐵建設所需要的大量建筑用地, 所以有更多的林地轉移成了城鄉、工礦、居民用地。

表6 各時段土地利用轉移矩陣

2.2 土地利用變化特征與緩沖距離的關系分析

通過分析全國高鐵2000—2015年緩沖區各類用地變化特征與距離的關系, 得出高鐵對不同地類的軸狀影響。

2.2.1 耕地和城鄉、工礦、居民用地土地利用變化幅度呈距離衰減

從3個時段來看, 城鄉、工礦、居民用地在1—20 km緩沖區內面積增加, 變化幅度為正值, 且變化量(變化幅度絕對值)隨距離增加而漸降; 耕地則變化幅度為負值, 在各緩沖區面積均減少且變化量隨距離增加而漸降; 林地、草地、未利用土地和水域相對來說變化程度較弱, 其折線以近水平狀態且處于基線位置附近, 變化幅度曲線隨距離增加呈平緩變化。3期耕地和城鄉、工礦、居民用地土地利用變化幅度均隨緩沖距離增加而漸小, 反映出高鐵沿線土地利用梯度變化規律, 即距高鐵線越近則土地利用變化幅度越大。

從3個時段來看, 城鄉、工礦、居民用地和耕地變化幅度曲線均大致在12 km緩沖區距離之前變化幅度較大, 此后趨于平緩, 說明12 km可能是高鐵線對周邊土地產生顯著影響的距離閾值。城鄉、工礦、居民用地和耕地變化幅度2010—2015年最大, 2005—2010年最小。

耕地和城鄉、工礦、居民用地在高鐵規劃初期(2000—2005年)展現土地利用變化距離遞減規律, 同時耕地向城鄉、工礦、居民用地轉變。在高鐵建設初期(2005—2010年) , 沿線城鄉、工礦、居民用地增長量和耕地減少量均下降, 原因可能是高鐵站建設需征用大量用地, 在當時城市化程度較低的年代, 征用地包含大量耕地, 同時由于對未來使用的諸多不確定性, 高鐵線附近土地在當時難以大規模開發。在高鐵建成運營后(2010—2015年), 隨著我國城市化推進速度加快, 大型交通基礎設施輻射效應凸顯, 城鄉、工礦、居民用地為滿足日益增加的服務、物流、新興技術行業不斷增長的需求而導致增長量上升, 耕地減少量同時上升, 其他耕地也大幅向城鄉、工礦、居民用地轉移(圖5)。

2.2.2 距離高鐵線越近, 土地利用程度綜合指數越高

各年份綜合指數都表現出土地利用距離效應,離高鐵線越近的緩沖區土地利用程度綜合指數越高, 土地利用程度越強, 城鄉、工礦、居民用地所占比重越大。并且除第1個緩沖區外, 在其他緩沖區綜合指數從2000—2015年均遞增, 2005和2010年1 km緩沖區內綜合指數都比第2個緩沖區(即緩沖半徑在1—2 km范圍間)數值要小, 原因可能是自高鐵通車后, 高鐵線附近公路等基礎設施變化不大, 當時產業還未出現鄰近高鐵線指向, 而在2015年時1 km內土地開發強度顯著提升, 眾多企業為了方便貨物、人際交流而選擇在線路或站點附近選址(圖6)。

2.3 土地利用景觀格局特征分析

利用Fragstats4.2軟件計算多種景觀格局指數, 對中國高鐵沿線20 km緩沖區內景觀格局變化情況進行分析。

2.3.1 景觀多樣性指數呈先增后減趨勢

2000—2015年景觀多樣性指數先增后減, 后期高鐵線附近用地漸穩定, 生態環境問題受到重視, 導致人類對自然地塊改造活動減少。由于耕地面積大幅減少, 高鐵線周邊土地不斷開發, 未利用地、耕地、林地等被用于生產建設, 居住用地成為主流, 但起步階段土地管理混亂, 利用形式較單一, 未考慮游憩、生態等需求, 導致景觀多樣性減少(表7)。

2.3.2 各地類分形維數數值較接近

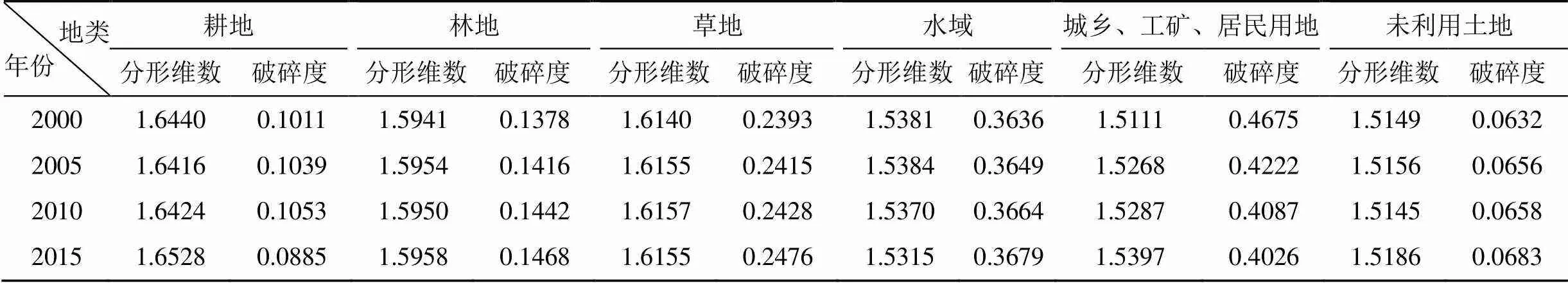

分形維數數值越大, 景觀形狀越復雜。從時間上看, 草地、水域分形維數先增后減, 形狀變得規則。耕地先減后增, 形狀先簡單后復雜。林地和未利用地分形維數先增后減然后又增。城鄉、工礦、居民用地分形維數一直增加, 形狀變得復雜, 說明城市用地在空間格局上趨向復雜化, 土地利用向多功能疊加、交叉混合模式轉變, 可能與許多城市開始加速發展、注重高鐵背景下土地利用格局與經濟緊密聯系、土地集約化利用成為城市發展主線等情況有關。同時, 各地類分形維數數值較接近, 范圍基本在1.51—1.66之間, 這可能值得探討, 理論上土地類型迥然不同, 但不同用地分形維數結果如此相近, 可能是各類土地開發格局較接近, 尤其是高鐵密集分布的平原地區, 受到天然阻隔因素很小, 出現類似的土地資源開發模式(表8)。

圖5 各時段不同類型用地變化幅度與緩沖區距離的關系

Figure 5 Relationship between the variation range of different types of land use and buffer distance in various periods

圖6 各期土地利用程度綜合指數與緩沖區距離的關系

Figure 6 The relationship between comprehensive index of land use degree and buffer distance in each period

表7 各期景觀多樣性指數

2.3.3 景觀破碎化加劇

一般來說, 道路對景觀格局線性切割作用通常會導致沿線景觀破碎化效應。土地利用景觀破碎化最直觀表現就是原先許多整體分布的土地斑塊分離破碎、離散化的過程。景觀類型中破碎度指數上升的為林地、草地、水域和未利用土地, 隨經濟發展強烈需求, 林地、草地和未利用土地失去了以前穩定狀態, 不斷被開發、分割以至空間重構, 破碎度指數上升, 而城鄉、工礦、居民用地指數下降, 這反映了高鐵帶動沿線城鄉建設用地開發后的一種穩定狀態。耕地指數為先增后減, 同樣反映了高鐵帶來耕地損失這一短暫變化而后耕地征用需求減少進而轉為穩定狀態。

表8 各期分形維數和破碎度

高鐵建設和通車改變了原先土地格局較為穩定的形態, 地表土地覆被經過大規模開發而發生改變, 打破了部分地區以耕地、宅基地為主的土地利用格局, 其他地類相應增加, 使整個景觀格局變得更加多樣化和均勻化。高鐵建設和開通運營其實是人文因素對沿線土地利用格局的干擾, 根據城市建設方向的需求而對土地利用空間重新組合和建構, 最終導致景觀破碎化程度變大。

3 討論與結論

關于國內外高鐵對土地利用影響研究方面, 有學者研究了高鐵對土地利用類型轉換、時空變化、影響機制和土地開發效率及價值的影響等[8,21-24]。有學者采用空間計量模型研究了高鐵對城市用地擴張的影響[25], 而由于時間和資料有限, 本文未構建相應計量模型研究高鐵對土地利用的影響, 只是初步分析了沿線土地利用時空變化特征, 下一步還可深入探討高鐵沿線與站點周邊土地利用變化差異、不同等級站點周邊土地利用變化差異及原因。

高鐵對土地利用的影響不僅局限于土地性質的轉化或空間上的動態演變, 還應該綜合考慮環境效應[26], 如通過遙感反演出地表溫度、大氣污染物的分布狀況, 深入闡釋高鐵對沿線土地利用的多方面影響。我國地貌格局復雜多樣, 不同區域的城市發展速度不同, 因而從全國高鐵沿線土地利用格局變化并不能反映局部區域規律。未來可對不同城市分類或聚類, 以便對發展階段不同、進度不同、資源環境稟賦不同的城市受到高鐵線路影響的差異進行研究。朱錦等[27]發現了站點客流對地鐵站周邊土地利用開發的影響, 因此可根據高鐵班次對設站城市聚類, 以便對經停不同數量高鐵班次的城市受到高鐵線路影響的差異進行研究。此外,借助大數據、統計數據等能發現高鐵產生的旅客流對周邊土地利用更深入的影響。有學者用停站時間、客流真實流數據表達高鐵或城市網絡結構[28], 后續可采用流空間理論和方法及復雜網絡方法研究高鐵網絡、高鐵連接的城市網絡動態建設對高鐵線路、站點周邊土地利用的影響。在探究高鐵對城市土地利用影響機理時, 有學者采用結構方程模型分析了高鐵流對土地利用的深層影響機理[29], 今后可深入研究高鐵沿線土地利用變化綜合效應, 為政府部門的高鐵交通和土地利用規劃建設及協調發展提供更合理周全的科學和決策依據。

總的來說, 高鐵建設對于我國城市間聯系與地方發展都起到了促進作用, 致使土地利用模式、空間格局發生了改變, 本文從一定程度上研究了高鐵對中國土地利用時空動態影響特征規律。但城市土地還需更加協調的開發, 高鐵給了改變土地利用現狀的契機, 接下來就是要做好國土空間規劃, 配合高鐵建設的動態與潮流, 對高鐵線路和站點附近的土地開發做好管控與指引, 使得城市在朝向高鐵線擴張方向上的土地利用更加合理有序。

本文基于遙感和GIS數據, 采用GIS空間分析、景觀格局指數等方法, 從宏觀角度系統研究近年來中國高鐵沿線土地利用景觀格局時空動態變化特征, 進一步證明了高鐵對土地利用的線性切割作用和軸狀影響。從土地利用角度對高鐵周邊影響進行研究, 可為今后高鐵交通規劃建設提供借鑒和參考。

[1] 湯小櫓, 金曉斌, 沈春竹, 等. 高速鐵路施工建設土地破壞特征與防控措施[J]. 中國土地科學, 2010, 24(1): 56–60.

[2] 吳莉, 侯西勇, 徐新良, 等. 山東沿海地區土地利用和景觀格局變化[J]. 農業工程學報, 2013, 29(5): 207–216.

[3] 姜博, 初楠臣, 黎赟, 等. 高鐵可達性與土地價值文獻述評與展望[J]. 經濟地理, 2019, 39(7): 9–13, 21.

[4] BASSE R M. A constrained cellular automata model to simulate the potential effects of high-speed train stations on land-use dynamics in trans-border regions[J]. Journal of Transport Geography, 2013, 32(7): 23–37.

[5] SHEN Y, SILVA J D, MARTINEZ L M. Assessing High-Speed Rail’s impacts on land cover change in large urban areas based on spatial mixed logit methods: a case study of Madrid Atocha railway station from 1990 to 2006[J]. Journal of Transport Geography, 2014, 41: 184–196.

[6] KNOWLES R D. Transport shaping space: differential collapse in time-space[J]. Journal of Transport Geography, 2006, 14(6): 407–425.

[7] 趙婷婷, 王繼成. 高速鐵路沿線土地利用/覆被變化檢測方法研究[J]. 遙感信息, 2015, 30(1): 125–128.

[8] 國巧真, 蔣衛國, 王志恒. 高速鐵路對周邊區域土地利用時空變化的影響[J]. 重慶交通大學學報(自然科學版), 2015, 34(4): 133–139.

[9] 王麗, 曹有揮, 仇方道. 高鐵開通前后站區產業空間格局變動及驅動機制——以滬寧城際南京站為例[J]. 地理科學, 2017, 37(1): 19–27.

[10] 朱桃杏, 朱正國, 任建新. 京津冀區域高鐵工程與土地利用變化關系研究[J]. 鐵道工程學報, 2018, 1 (1): 100–105.

[11] 王玲, 米文寶, 王鑫, 等. 限制開發生態區土地利用變化驅動力分析——以寧夏西吉縣為例[J]. 干旱區資源與環境, 2019, 33(1): 51–57.

[12] 景振華, 劉珺, 李松青. 基于時序NDVI的山西六大煤田土地利用變化研究[J]. 干旱區資源與環境, 2018, 32(8): 80–86.

[13] 李煜東, 臧傳富, 陳相龍. 淮河流域 1990—2015 年間土地利用時空變化特征及驅動機制研究[J]. 生態科學, 2020, 39(2): 104–113.

[14] 朱亞楠, 蒲春玲. 烏魯木齊市土地利用景觀格局變化及生態安全分析[J]. 生態科學, 2020, 39(2): 133–144.

[15] 王秀蘭, 包玉海. 土地利用動態變化研究方法探討[J]. 地理科學進展, 1999, 18(1): 81–87.

[16] 閆艷. 1988-2008年鄭州市土地利用變化及其驅動力分析[D]. 開封: 河南大學, 2009.

[17] 劉紀遠, 張增祥, 徐新良, 等. 21世紀初中國土地利用變化的空間格局與驅動力分析[J]. 地理學報, 2009, 64(12): 1411–1420.

[18] 曹慧明, 許東. 松花江流域土地利用格局時空變化分析[J]. 中國農學通報, 2014, 30(8): 144–149.

[19] 汪小平, 周寶同, 王小玉, 等. 重慶市土地利用變化及其生態系統服務價值響應[J]. 西南師范大學學報(自然科學版), 2009, 34(5): 225–229.

[20] 郭斌, 陳佑啟, 姚艷敏, 等. 土地利用與土地覆被變化驅動力研究綜述[J]. 中國農學通報, 2008, 24(4): 408–414.

[21] 肖池偉, 劉影, 李鵬, 等. 基于城市空間擴張與人口增長協調性的高鐵新城研究[J]. 自然資源學報, 2016, 31(9): 1440–1451.

[22] 許聞博, 王興平. 高鐵站點地區空間開發特征研究——基于京滬高鐵沿線案例的實證分析[J]. 城市規劃學刊, 2016, (1): 72–79.

[23] Diao M, Zhu Y, Zhu J R. Intra-city access to inter-city transport nodes: the implications of high-speed-rail station locations for the urban development of Chinese cities[J]. Urban Studies, 2017, 54 (10): 2249–2267.

[24] WANG T X, Zhou J P, Yang L, et al. The implications of high-speed rail for Chinese cities: Connectivity and accessibility[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2018, 116: 308–326.

[25] 譚榮輝, 張天琦. 高速鐵路對城市用地擴張的影響——基于多期雙重差分法的驗證[J]. 中國土地科學, 2019, 33(11): 39–50.

[26] 余中元. 高鐵運營前后海南省生態環境效益及其演變研究[J]. 生態科學, 2015, 34(5): 187–195.

[27] 朱錦, 洪鋒, 劉杰. 軌道交通沿線土地利用與站點客流相關性分析[J]. 交通與運輸, 2020, 36(1): 88–91.

[28] 王海江, 苗長虹, 李欣欣. 流視角下中國鐵路交通聯系空間模擬與格局解析[J]. 經濟地理, 2019, 39(1): 29–36.

[29] 朱新華, 鐘蘇娟. “流空間”視角下高鐵對城市土地利用的影響——基于 DPSIR-PLS 模型分析[J]. 資源科學, 2019, 41(12): 2262–2273.

Analysis of land use and landscape pattern changes on the areas along the high-speed railway in China

HE Dan1, ZHOU Jing2, *, CAI Jingming3, CHEN Zixuan1

1. College of Arts & Sciences, Beijing Union University, Beijing 100191, China 2. Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China 3. Key Laboratory of Regional Sustainable Development Analysis and Simulation, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China

High-speed railway construction will have an important impact on the surrounding land use pattern.However, there is currently a lack of systematic research on the temporal and spatial changes of land use around the high-speed railway in China. Based on the land use change analysis index, landscape pattern index, buffer analysis and other methods, the temporal and spatial dynamics changes of the land use landscape pattern in the buffer area along the high-speed railway in China in the past 15 years were systematically studied. The results show that: (1) Cultivated land and forest land are the most important types of land use around high-speed railway lines; urban and rural areas, industrial and mining, and residential land use change the most, followed by cultivated land; urban and rural areas, industrial and mining, and residential land have the largest single dynamic degree, and comprehensive dynamic degrees of various types of land use are not high. The degree of land use change is gradually increasing; the rate of change of cultivated land and grassland is large, and the axial effect of urban and rural areas, industrial and mining, and residential land is weak. Different types of land have different degrees of land use transfer.(2) The change ranges of land use in cultivated land and urban and rural areas, industrial and mining, and residential land show a distance attenuation effect; the closer to the high-speed railway line, the higher the comprehensive index of land use degree. (3) The landscape diversity index increases first and then decreases; the fractal dimension values of various types of land are relatively close; the landscape fragmentation is intensified.The research can provide decision-making reference for the planning and construction of high-speed railway, land planning and development and utilization along the line.

high-speed railway; land use; landscape pattern; spatial-temporal change; the areas along the line

何丹, 周璟,蔡建明, 等. 中國高鐵沿線區域土地利用景觀格局變化分析[J]. 生態科學, 2021, 40(4): 184–194.

HE Dan, ZHOU Jing, CAI Jingming, et al. Analysis of land use and landscape pattern changes on the areas along the high-speed railway in China[J]. Ecological Science, 2021, 40(4): 184–194.

10.14108/j.cnki.1008-8873.2021.04.021

U412.1+4, U2-9

A

1008-8873(2021)04-184-11

2020-08-08;

2020-10-29

北京市社會科學基金項目(19JDGLA006) ; 國家自然科學基金項目(41771089); 北京聯合大學人才強校優選計劃項目(BPHR2017CZ01)

何丹(1980—) , 女, 湖南岳陽人, 博士, 北京聯合大學應用文理學院副教授, 主要從事交通與土地利用、城市與區域發展、GIS空間分析與應用研究, E-mail: hedan@buu.edu.cn

周璟(1981—), 男, 中國科學院青藏高原研究所, 博士, 主要從事氣候和土地利用變化對生態水文的影響、冰凍圈水文過程及其數值模擬等研究, E-mail:zhoujing@itpcas.ac.cn