漢字書法之美

蔣勛

“點”,高峰墜石

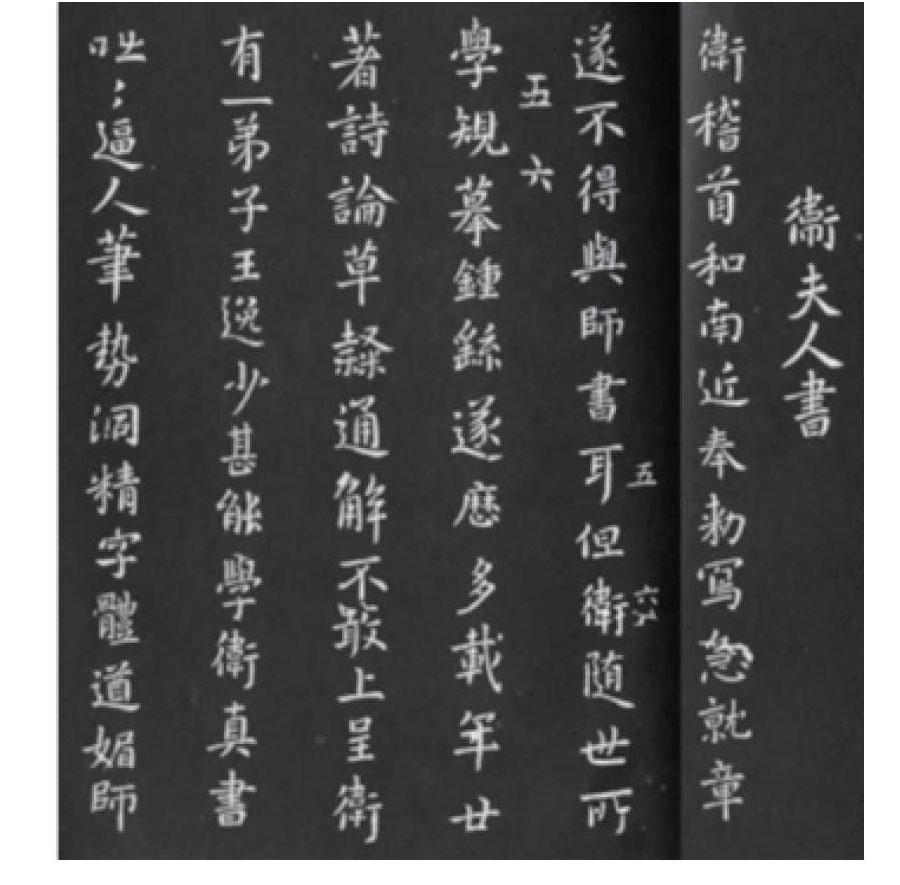

我第一次看到衛夫人的《筆陣圖》時,也嚇了一跳,因為她留下來的記錄非常簡單,簡單到有一點不容易揣測。譬如說,她把一個字拆開,拆開以后有一個元素,大概是中國書法里面最基本的元素——一個點。

以《筆陣圖》來看,衛夫人似乎并沒有教王羲之寫字,卻是把字拆開(字拆開以后,意思就消失了)。衛夫人帶領王羲之進入視覺的“審美”,只教他寫這個“點”,練習這個“點”,感覺這個“點”。她要童年的王羲之看毛筆沾墨以后接觸紙面所留下的痕跡,順便還注解了四個字“高峰墜石”。

她要這個學習書法的小孩(王羲之)去感覺一下,感覺懸崖上有塊石頭墜落下來,那個“點”,正是一塊從高處墜落的石頭的力量。

一定有人會懷疑:衛夫人這個老師,到底是在教書法,還是在教物理學的自由落體呢?

我們發現衛夫人教王羲之的,似乎不只是書法而已。

我一直在想,衛夫人可能真的帶這個孩子到山上,讓他感覺石頭,并從山峰上讓一塊石頭墜落下去,甚至丟一塊石頭要王羲之去接。這時“高峰墜石”的功課,就變得非常有趣。

石頭是一個物體,視覺上有形體,用手去掂的時候有重量。形體跟重量不同,用眼睛看它是視覺感受到的形狀,用手去掂時則是觸覺。

石頭拿在手上,可以稱它的重量,感受它的質感。在石頭墜落的時候,它會有速度,速度本身在“墜落”過程中又有物理學上的加速度;打擊到地上,會有與地面碰撞的力量——這些都是一個小孩子吸收到的極為豐富的感覺。“感覺”的豐富,正是“審美”的開始。

我不知道王羲之長大以后寫字時的那個“點”,是不是跟衛夫人的教育有關。

《蘭亭序》是王羲之最有名的作品,許多人都說里面“之”字的點,每個都不一樣。這是他醉酒后寫的一篇草稿,所以有錯字,也有涂改。王羲之酒醒之后,大概也嚇了一跳,自己怎么寫出這么美的書法,之后也可能嘗試再寫,卻怎樣都不能比“草稿”更滿意。

在刻意、有意識、有目的時,書法會有很多拘謹和做作。王羲之傳世的《蘭亭序》是一篇有涂改的草稿,是在最放松隨意的心情下寫的。

像“一”這個字,我們可能每天都在用,一旦在喝醉酒時,“一”就變成線條,這才解脫了“一”的壓力——傳達字意的壓力。

《蘭亭序》這件書法名作背后隱藏了一些有趣的故事,使我們猜測:衛夫人為什么不那么關心王羲之的字寫得好不好,反而關心他能不能感覺石頭墜落的力量?

如果童年時有個老師把我們從課堂里“救”出去,帶到山上去玩,讓我們丟石頭,感覺石頭的形狀、重量、體積、速度,我們大概也會蠻開心的。感覺到了“石頭”之后,接著老師才需要從中指出對于物體的認知,關于重量、體積、速度等物理學上的知識。這些知識有一天——也許很久以后,才會變成這個孩子長大后在書法上對一個“點”的領悟吧!

其實衛夫人這一課里留有很多空白,我不知道衛夫人讓王羲之練了多久,時間是否長達幾個月或是幾年,才繼續發展到第二課。然而這個關于“點”的基本功,似乎對一個以后的大書法家影響深遠。

真正懂得書法的人,并不是看整個字,有時就是看那個“點”。從“點”里面看出速度、力量、重量、質感,還有字與字連接的“行氣”。如果去臨摹,“行氣”會斷掉。不是在最自由的心情下直接用情感去書寫,書法很難有真正的人的性情流露,也就沒有了“審美”意義。尤其是王羲之的行草,更強調隨性自由的流動風格,《蘭亭序》連他自己酒醒之后再寫也寫不好,別人刻意的臨摹,徒具形式,內在精神一定早已喪失。臨摹,無論如何“像”,也只是皮毛的模仿而已。

在美學理論上,我們都希望能有科學方法具體說出好或不好,事實上非常困難。每當碰觸到美的本質時,總覺得理論都無法描述。所以講到王羲之的字時,只能說“龍跳天門” “虎臥鳳閣”,這是乾隆皇帝對王羲之書法的贊美。像“龍”像“虎”,有“龍跳”的律動,有“虎臥”的穩重,這些形容對大多數人而言還是非常抽象。

“一”,千里陣云

衛夫人的《筆陣圖》有很多值得我思考之處。她的第二課是帶領王羲之認識漢字的另一個元素,就是“一”。

“一”是文字,也可以就是這么一根線條。

我過去在學校教美術,利用衛夫人的方法做了一個課程,讓美術系的學生在書法課與藝術概論課里做一個研究,在30個中國書法家中挑出他們寫的“一”,用幻燈片放映,把不同書法里的“一”打在銀幕上,一起觀察。

這個課很有意思,一張一張“一”在銀幕上出現,每一個“一”都有自己的個性,有的厚重,有的纖細;有的剛硬,有的溫柔;有的斬釘截鐵,有的纏綿婉轉。

學生是剛進大學的美術系新生,他們有的對書法很熟,知道那個“一”是哪一位書法家寫的,就叫出書法家的名字。厚重的“一”出現,他們就叫出“顏真卿”;尖銳的“一”出現,他們就叫出“宋徽宗”。的確,連對書法不熟的學生也發現了——每個人的“一”都不一樣,每個人的“一”都有自己不同于他人的風格。

顏真卿的“一”跟宋徽宗的“一”完全不一樣,顏真卿的“一”是這么重,宋徽宗的“一”在結尾時帶勾;董其昌的“一”跟何紹基的“一”也不一樣,董其昌的“一”清淡如游絲,何紹基的“一”有頑強的糾結。

如果把“一”抽出來,會發現書法里的某些秘密:“一”和“點”一樣,都是漢字組成的基本元素。衛夫人給王羲之上的書法課,正是從基本元素練起。

西方近代的設計美術常說“點”“線”“面”,衛夫人給王羲之的教育第一課是“點”,第二課正是“線”的訓練。

我們在課堂里做“一”的練習,所舉的例子是顏真卿,是宋徽宗,是董其昌,是何紹基,他們是唐、宋、明、清的書法家,他們都距離王羲之的年代太久了。

衛夫人教王羲之寫字的時候,前朝并沒有太多可以學習的前輩大師,衛夫人也似乎并不鼓勵一個孩子太早從前輩書法家的字做模仿。因此,王羲之不是從前人寫過的“一”開始認識水平線條。

認識“一”的課,是在廣闊的大地上進行的。

衛夫人把王羲之帶到戶外,一個年幼的孩子,在廣大的平原上站著,凝視地平線,凝視地平線的開闊,凝視遼闊的地平線上排列開的云層緩緩向兩邊擴張。衛夫人在孩子耳邊輕輕說:“千里陣云。”

“千里陣云”這四個字不容易懂,總覺得寫“一”應該只去看地平線或水平線。其實“千里陣云”是指地平線上云的排列。云低低的在地平線上布置、排列、滾動,就叫“千里陣云”。有遼闊的感覺,有像兩邊橫向延展張開的感覺。

“陣云”兩字也讓我想了很久,為什么不是其他的字?

云排開陣勢時有一種很緩慢的運動,很像毛筆的水分在宣紙上慢慢暈染滲透開來。因此,“千里陣云”是毛筆、水墨與吸水性強的紙絹的關系。用硬筆很難體會“千里陣云”。

小時候寫書法,長輩說寫得好的書法要像“屋漏痕”。那時我怎么也不懂“屋漏痕”是怎么回事。后來慢慢發現,寫書法時,毛筆線條邊緣會留在帶纖維的紙上一道透明水痕,是水分慢慢滲透出來的痕跡,不是毛筆刻意畫出來的線。因為不是刻意畫出的線,像是自然浸染拓印達到的漫漶古樸,因此特別內斂含蓄。

水從屋子上方漏下來,沒有色彩,痕跡不明顯。可是經過長久歲月的沉淀后,會出現淡淡的泛黃色、淺褐色、淺赭色的痕跡,那痕跡是歲月的滄桑,因此是審美的極致境界。

既然教書法在過去是帶孩子看“屋漏痕”,去把歲月痕跡的美轉化到書法里,那么“千里陣云”會不會也有特殊意義?就是在寫水平線條時,如何讓它拉開形成水與墨在紙上交互律動的關系,是對沉靜的大地上云層的靜靜流動有了記憶,有了對生命廣闊、安靜、伸張的領悟,以后書寫“一”的時候,也才能有天地對話的向往。

這是王羲之的第二課。

“豎”,萬歲枯藤

衛夫人給王羲之的第三堂書法課是“豎”,就是寫“中”這個字時,中間拉長的一筆。

寫漢字時,這一筆寫起來常常很過癮。我記得小時候看過在廟口跑江湖賣藥的師傅,除了賣藥,也打拳,也畫符,也寫字,他喜歡在一張大紙上寫一個大大的“虎”字。老虎的“虎”,寫草字的時候,最后有一筆要拉長下來,一筆到底,很長的一個“豎”。

我親眼看到拳腳師傅把像掃帚一樣大的一支毛筆,蘸了墨,酣暢淋漓,用舞蹈或打拳的身段在紙上用毛筆飛舞,氣力萬鈞。寫到最后一筆,他的毛筆定停在紙端,準備往下寫“豎”這一筆劃時,徒弟要很快地配合把紙往前拉,拉出好長好長的一條線。這條線速度拉得很快,毛筆會出現飛白的狀態。“飛白”就是因為水分不夠了,毛筆干的時候會出現一條一條的細絲,如同枯老粗藤中間強韌的纖維,在視覺上變成很特別的美。好似老樹,好似枯藤,好似竹木的內在充滿彈性不容易拉斷的纖維。

小時候厭煩父親每天逼著我們寫字練書法,卻很愛看廟口拳腳師傅用大毛筆風狂雨驟地寫草書“虎”字。似乎我在書法上的迷戀并不在書房,而是在戶外,在廟口,在民間,在天地萬物之間。

“飛白”創造出漢字書法中飛揚的速度感與頑強的力度感。衛夫人把王羲之帶到深山里,從枯老的粗藤中學習筆勢的力量。

衛夫人教王羲之看“萬歲枯藤”,在登山時攀緣一枝老藤,一根漫長歲月里長成的生命。孩子借著藤的力量,把身體吊上去,借著藤的力量,懸宕在空中。懸宕空中的身體,可以感覺到一枝藤的強韌——拉扯不開的堅硬頑固的力量。

老藤拉不斷,有很頑強、很堅韌的力量,這個記憶變成寫書法的領悟。“豎”這個線條,要寫到拉不斷,寫到強韌,寫到有彈性,里面會有一股往兩邊發展出來的張力。

“萬歲枯藤”不再只是自然界的植物,“萬歲枯藤”成為漢字書法里一根比喻頑強生命的線條。“萬歲枯藤”是向一切看來枯老、卻毫不妥協的堅強生命的致敬。

王羲之還在幼年,但是衛夫人通過“萬歲枯藤”,使他在漫長的生命路途上有了強韌力量的體會,也才有書法上的進境。

書法的美,一直是與生命相通的。

“高峰墜石”理解了重量與速度。

“千里陣云”學習了開闊的胸懷。

“萬歲枯藤”知道了強韌的堅持。

衛夫人是書法老師,也是生命的老師。

(摘自廣西師范大學出版社《漢字書法之美》一書)