基于Agent模型的機場網絡延誤預測

王春政,胡明華,楊磊,*,趙征,單晶

1.南京航空航天大學 民航學院,南京 211106 2.國家空管飛行流量管理技術重點實驗室,南京 211106

近年來,空中交通延誤頻發,給全球經濟帶來巨額損失,在增加能源消耗的同時亦加重了環境負擔,成為航空業亟待解決的熱點問題。解決這一問題的關鍵在于如何有效挖掘機場網絡延誤模式,準確推演延誤時空演化趨勢,進而為各利益相關方靈活動態配置資源,實施具有針對性、定制化空中流量管理策略,改善復雜條件下系統運行性能,減少延誤損失等提供決策依據。然而,空中交通系統可視為由多要素和多主體構成的開放復雜系統,在系統內部,以及系統與外界環境交互過程中所產生的非線性聚合特征,為延誤精準預測帶來了巨大挑戰。

數據挖掘方法被廣泛應用至空中交通延誤預測中[1]。其中,李俊生和丁建立等通過專家知識確定了延誤傳播影響因素,然后應用貝葉斯網絡構建了航班延誤傳播模型[2]。徐濤等基于增量式排列支持向量機算法對機場航班延誤預警進行預測[3]。羅赟騫等結合預測航班的下游機場的歷史運行數據與預測日的上游機場的航班運行數據,利用支持向量機回歸方法構建航班延誤預測模型,用于預測下游航班的到港延誤[4]。除航班起降機場因素外,羅謙等重點考慮了航空信息網絡內其他機場因素的影響,采用支持向量機回歸方法方法建立了航班延誤預測模型[5]。陳海燕等將上游延誤作為當前延誤狀態,將其它不確定因素引起的延誤作為隨機延誤,建立了航班延誤狀態空間模型,為構建動態數據驅動的航班延誤預測系統提供了模型基礎[6]。Rebollo和Balakrishnan考慮了系統層面的延誤程度和延誤類型,通過隨機森林分類和回歸算法實現了國家空域系統中機場對(OD pairs)的延誤預測[7]。Choi等對比了決策樹,隨機森林,AdaBoost和k最近鄰算法在預測單個航班的延誤時的性能[8]。近年來,深度學習算法作為數據挖掘算法的延伸,也被應用到空中交通延誤預測中。Kim等通過基于深度學習范式的多模型結合,提出一種長短時記憶遞歸神經網絡,并且證實預測精度隨著結構的加深而提高[9]。Khanmohammadi等為解決延誤預測中的編碼問題,提出了一種多層人工神經網絡用于預測JFK機場的延誤[10]。郭野晨風等考慮了氣象因素,引入簡化的天氣影響交通指標,分別采用多元線性回歸和BP神經網絡對國內兩個機場進行了延誤預測[11]。Yu等提出了一種深度信念網絡和支持向量回歸結合的方法用于預測PEK-HGH的航班延誤[12]。盡管基于數據挖掘方法能夠實現延誤預測,并且在一定程度上達到可觀的精度,但由于各元素間的非顯化表示關系,使預測結果缺乏一定的可解釋性。

仿真是分析復雜系統動態行為的有效且通用的方法[13],已廣泛用于空中交通延誤預測。MITER CAASD 相繼開發了空域系統性能分析模型(NSAPAC)和詳細政策工具(DPAT)[14-15],分別用于探究相關政策在美國空域的實施效果。為評估惡劣天氣下的航班延誤,Long和Hasan在LMINET的基礎上,應用排隊理論開發了LMINET2模型[16]。對比 LMINET 與 LMINET2 后,Pyrgiotis等應用排隊理論構建了機場網絡延誤模型,主要用于分析機場延誤傳播行為[17]。此外,基于復雜理論的傳染病傳播模型也被用于航班和機場的延誤傳播[18-19]。在仿真模型與傳染病模型中,參數設置是影響其精度的關鍵因素。例如,在空中交通系統中,機場容量是影響系統運行的關鍵參數,正確合理設置機場容量對延誤預測至關重要。然而,由于對關鍵參數估計難以納入實時信息(如氣象條件等),或采用事前標定的設置方法,致使上述模型主要側重于延誤傳播行為特征分析。

Agent模型是探究復雜系統行為的典型方法,能夠有效表示系統元素的交互聚合特征[20]。目前,基于Agent模型已被應用于探究參數擾動下的系統延誤演化過程[21-22]。本文針對預戰術/戰術管理階段的機場網絡延誤預測問題,結合數據挖掘方法,建立了面向航班運行的Agent模型。對于Agent狀態遷移機制中的關鍵參數,分別采用模糊k-近鄰、基于馬爾科夫過程的貝葉斯模型等方法進行建模估計。以全美34個主要機場為對象,以實時參數信息為輸入,開展機場網絡延誤預測及驗證,證明了本文Agent模型和參數建模方法具備面向大范圍機場網絡、預戰術階段(提前4小時)和復雜氣象條件下延誤預測的準確性和穩健性特征。

1 航班運行與延誤

一個航班的執行由多種受時間約束的活動組成[23]。如圖1所示,針對航班延誤研究,可簡單地將航班執行過程可分為3個階段,即地面等待階段,滑行與飛行階段,周轉階段。地面等待階段主要分為2種類型,一種為目的機場或航路容量受限,航班實施地面等待程序(Ground Delay Program,GDP);另一種為出發機場容量受限,航班未能按照計劃起飛。滑行(包括滑入滑出)與飛行階段是航班完成空間轉換必經的過程。航班在到達目的機場后,一般意味著本次航班的完成。通常,一架航空器在一天要執行多個航班。在航班完成后,需要進行相應的過站服務,如清污,加油,上客等,進而轉向后續航班的執行。前序航班到達后至后續航班完成地面服務的階段稱為周轉階段。航班周轉服務保障完成后,即將開始下個行程。

圖1 航班運行過程簡圖

中國民航局與美國聯邦航空局均根據延誤因素對航班延誤原因進行分類。雖然延誤裁定的詳細程度與過程有所差異,但都形成了由天氣、航空公司、空中交通管理、安全引發的航班延誤分類。據《2018年民航行業發展統計公報》與美國交通統計局數據顯示,天氣是中美航班延誤的主要因素,分別占各類延誤的47.46%與67.96%[24-25]。

因此在對機場網絡延誤預測中,本研究重點考慮了天氣因素。按空間范圍可將天氣對航班的影響劃分為終端區(機場)與航路2部分。機場天氣對航班的影響集中體現在機場容量下降,本文通過容量估計模型進行表征。對于航路天氣以及其他因素導致的延誤,如航空公司、安全原因等,本文將其間接體現在預計起飛時間估計中,通過隱含方法以隨機過程表示。

2 Agent延誤預測模型

Agent是具有靈活自主性的實體,其能夠不斷感知環境并作用于環境,以完成其計劃[26]。航班與機場可視為2種類型的Agent,并按照各自內部規則產生一系列行為。航班Agent與機場Agent的交互作用產生的狀態轉移,構成了機場網絡動力學基礎。

2.1 Agent定義與架構

空中交通由多種要素構成,包括機場、航路、扇區、航空器、航空公司等。單就機場而言又可劃分為跑道、滑行道、機坪、航站樓等區域。空中交通系統各要素都具備特定功能。然而,完整復現空中交通系統各部分功能的低度抽象微觀模型不僅增加建模成本、降低了模型易維護性,而且多方復雜信息的難獲取性使得系統難以投入實際運行[27]。此外,高度抽象的宏觀建模方法易忽略關鍵個體及其之間的相互作用,使得模型難以揭示系統運轉機理,無法有效捕捉群體聚合效應。因此,合理抽象系統要素是構建功能指向型空中交通系統模型的前提。

本文以機場網絡延誤預測為目標,考慮了影響機場網絡延誤的核心要素,采取中等抽象程度建模方法,定義了航班和機場兩種關鍵Agent實體。對于機場網絡中的其他單元,本文進行了歸納和省略。其中,省略空中交通管制(Air Traffic Control,ATC)參與的監督與管理活動,而將系統演化機制其視為航班Agent自主行為。將其他部分功能合理抽象,隱含表達于Agent狀態轉化機制之內。航班在航路上的行為,集成化為飛行時間相關量;在機場的周轉過程,包括滑入、滑出、服務保障等進程,綜合為周轉時間相關量,具體見2.2節Agent狀態轉化機制與3節參數模型估計。

根據機場網絡延誤預測功能需求以及航空器和機場實際運行程序,參照Agent建模規范[28],定義了航班Agent與機場Agent的相關功能。

航班Agent具備以下功能:

1)感知環境,獲取相應航班計劃,以確定其目標。

2)與機場Agent 通信,激發狀態改變,并將相應狀態改變時間傳遞至機場Agent。

3)根據狀態轉換機制,執行狀態變化(詳見2.2.1節),記錄狀態轉換時間。

機場Agent具備以下功能:

1)感知環境,產生容量變量,變化量由嵌入的機場容量估計算法獲得。

2)與航空器Agent通信,獲取Agent起降時間,產生狀態遷移,并將狀態傳遞至航班Agent。

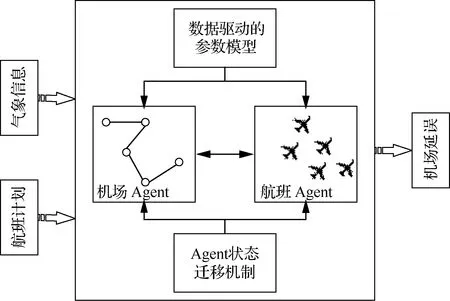

如圖2所示,航班Agent根據嵌入的參數估計算法獲得預計起飛時間、最小飛行時間和周轉時間等變量,通過與機場Agent的交互,獲得機場Agent容量狀態,依靠內部狀態遷移機制與目標激勵,引發相應狀態變化,在實際運行中表現為進離場過程。通常一個機場Agent僅與此機場提供進離場服務的航班Agent產生直接交互作用。機場Agent通過感知外部環境,即氣象條件,根據參數模型產生容量變化,并通過與航班Agent交互,獲取其起降狀態遷移時刻。機場Agent 通過結合容量屬性值與航班Agent起降信息,依照機場Agent內部狀態遷移,產生自身狀態變化。最終,Agent延誤預測模型通過機場Agent與航班Agent交互,產生一系列行為,推動整體環境演化,形成了機場網絡動力學過程。

圖2 Agent延誤預測模型總體架構圖

2.2 Agent狀態遷移機制

2.2.1 航班Agent狀態遷移機制

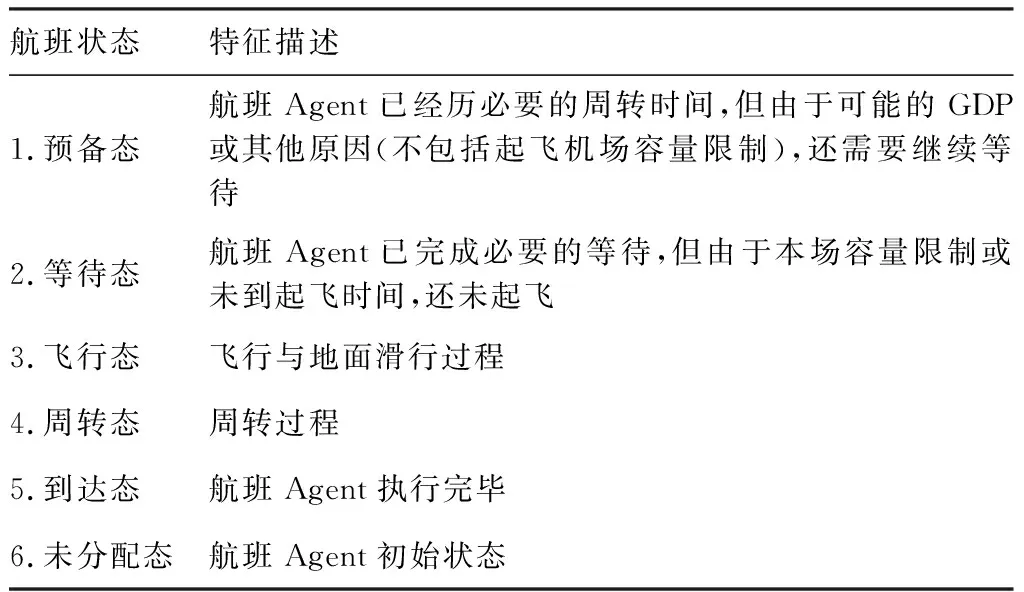

根據實際航班運行過程,本文將航空器Agent狀態分為預備態、等待態、飛行態、周轉態、到達態和未分配態六類,詳見表1。航班Agent 通過感知環境并與機場Agent交互,激發內部狀態遷移,如圖3所示。受GDP或其他延誤因素(除機場天氣外的因素)影響,航班Agent在完成周轉保障后需經歷一定的等待,完成等待后可由預備態轉化為等待態。本文將該切換時間定義為預計起飛時間。當預計起飛時間等于或晚于計劃起飛時間,且滿足機場容量限制的情況下,航班Agent即可離港起飛,此時航班Agent由等待態切換為飛行態。當航班Agent經歷了所需飛行時間后,到達機場容量條件滿足的情況下,則可由飛行態轉化為到達態。此時,該航班Agent目標已完成。在航班Agent 狀態內部遷移過程中,根據航班計劃,一個航班Agent的到達,可能激發另一個航班Agent進入周轉態。在實際運行中表現為一個航班到達后,執飛該航班的航空器的后續航班即將啟動下個目標行程。

表1 航班狀態定義

圖3 航班Agent狀態遷移圖

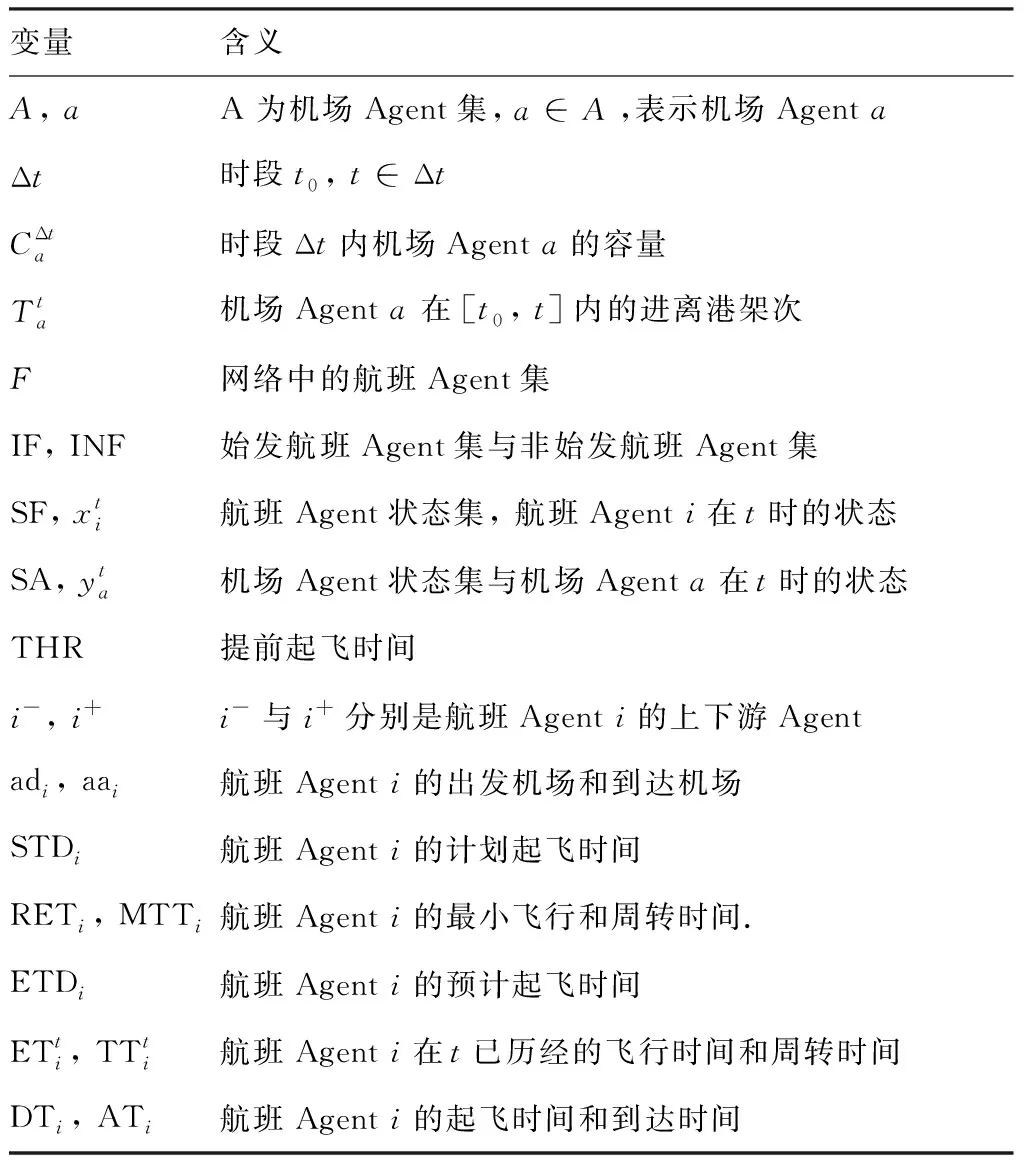

表2 變量釋義表

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.2.2 機場Agent狀態遷移機制

機場Agent狀態可劃分為飽和態與非飽和態,分別用1和0表示。當機場Agent處于飽和態時,與其交互的航班Agent無法進行飛行態或到達態的遷移。

機場Agent狀態決定了航班Agent是否能夠起飛和到達,航班Agent的到達和起飛又反作用于機場Agent,影響其狀態遷移。如式(7)所示,當機場Agenta在t時的吞吐量小于容量時,機場Agenta為非飽和態。其中吞吐量由機場a在時間段內服務的航班架次決定,見式(8)。

(7)

(8)

(9)

式(1)~式(9)表示了機場Agent與航班Agent的交互作用,如此遞歸循環后,可獲得機場Agent集內所有航班的起飛和到達時間,從而實現延誤預測。

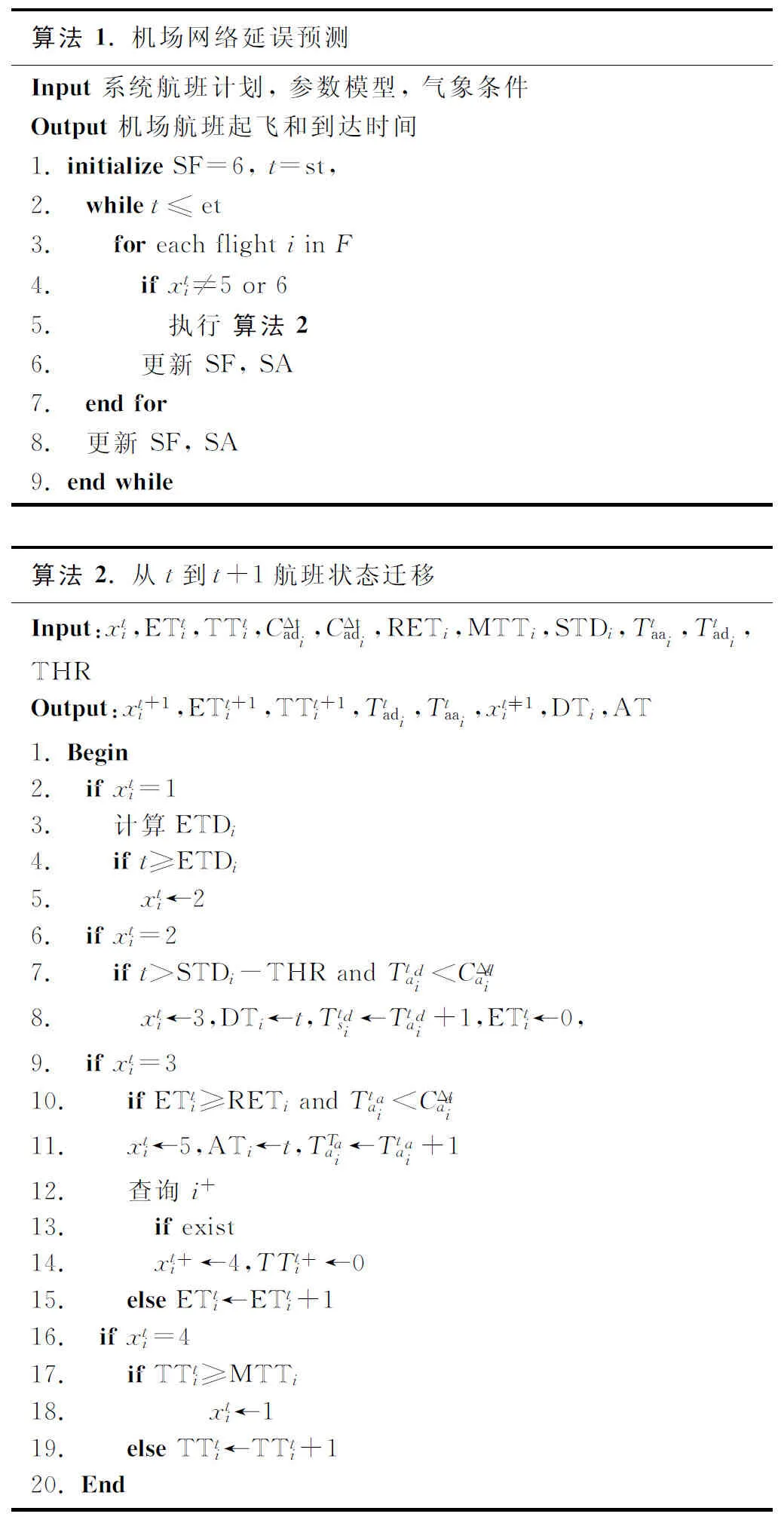

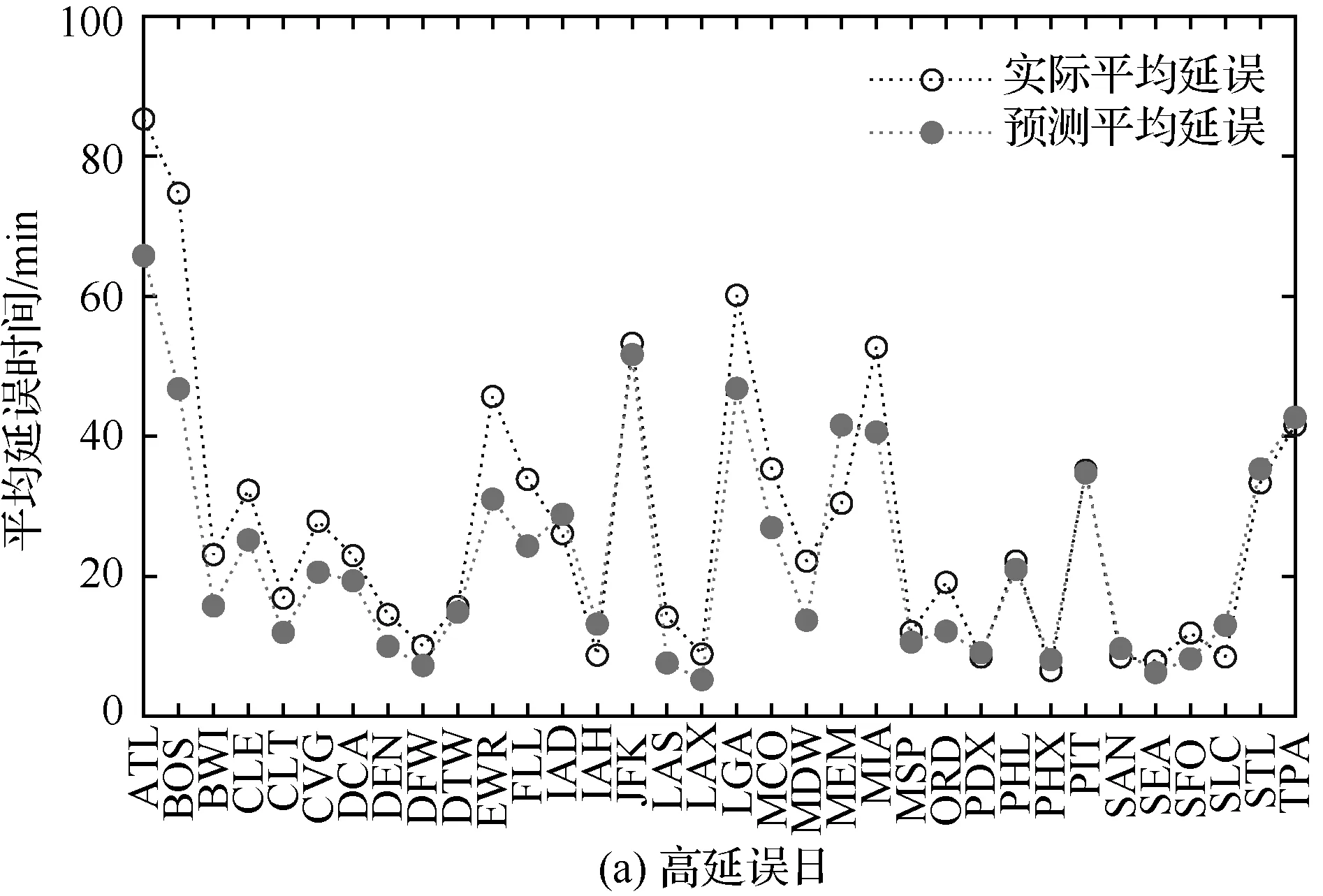

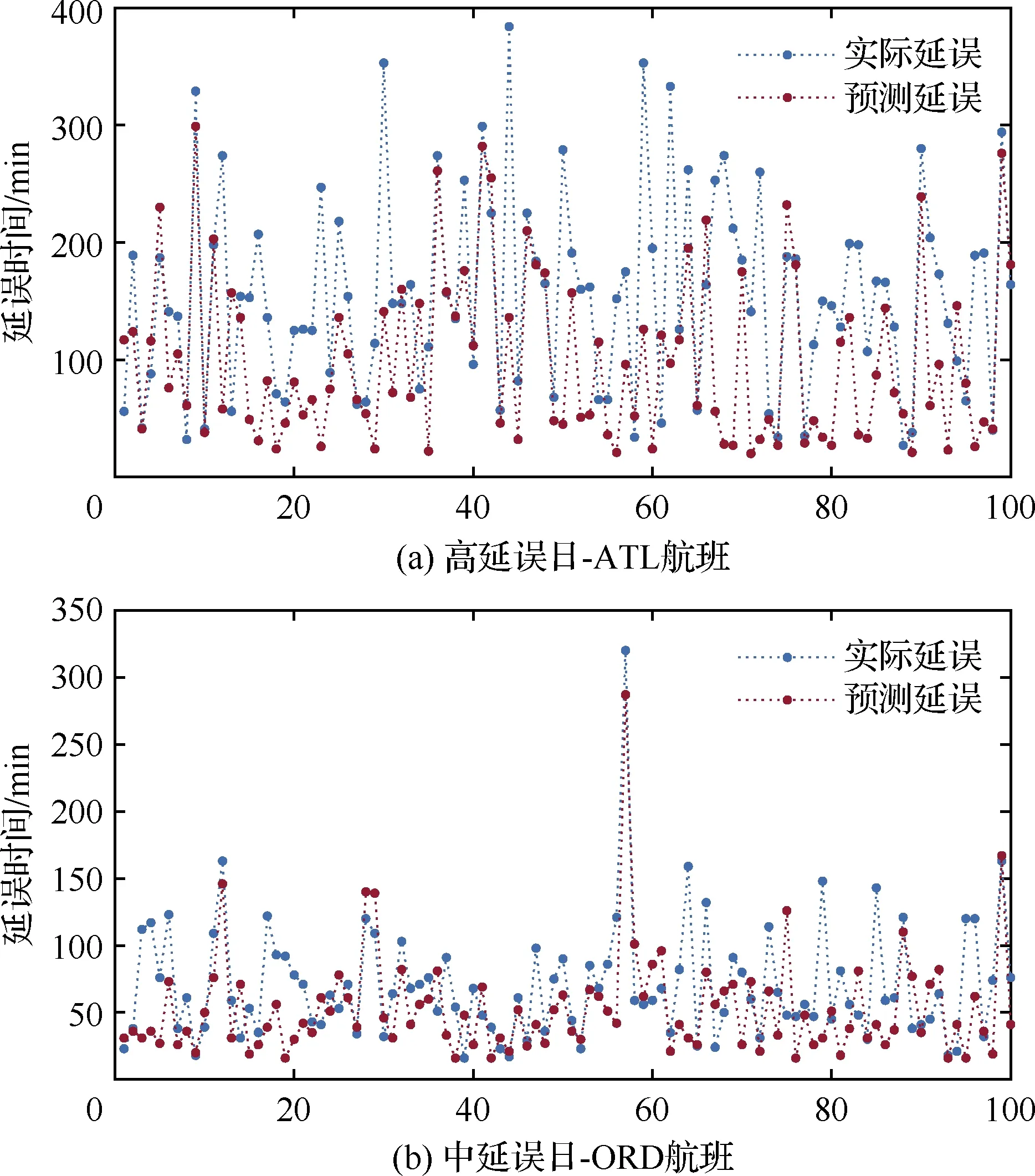

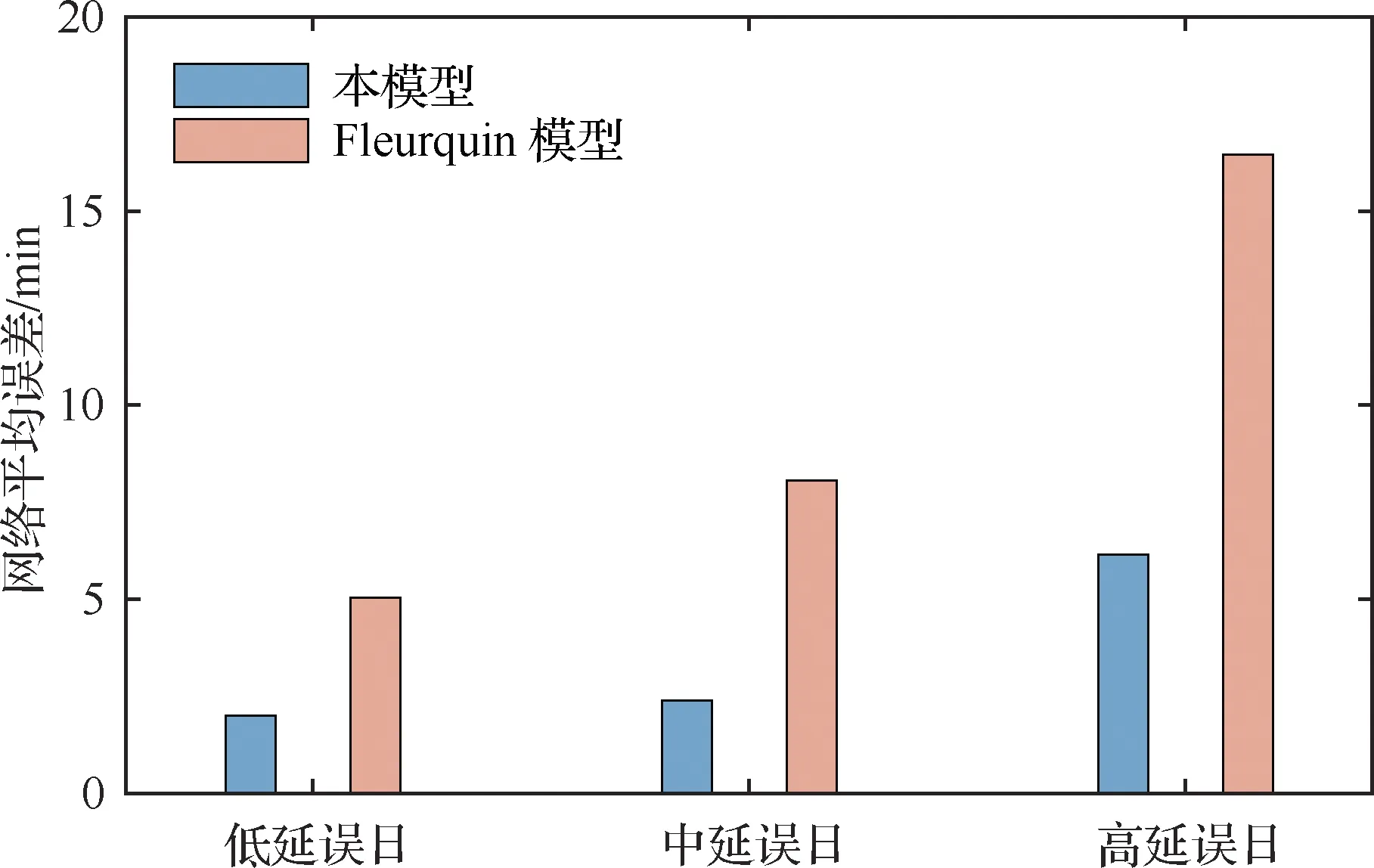

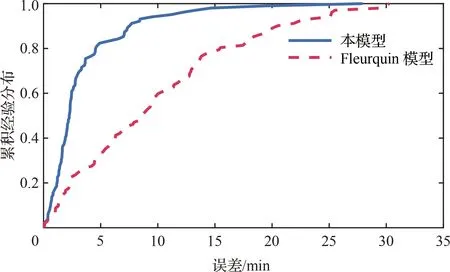

算法 1.機場網絡延誤預測Input 系統航班計劃, 參數模型, 氣象條件Output 機場航班起飛和到達時間1.initialize SF=6, t=st,2.whilet≤et3.for each flight i in F4.ifxti≠5 or 65.執行 算法 26.更新 SF, SA7.end for8.更新 SF, SA9.end while算法 2.從t到t+1航班狀態遷移Input:xti,ETti,TTti,CΔtadi,CΔtadi,RETi,MTTi,STDi,Ttaai,Ttadi,THROutput:xt+1i,ETt+1i,TTt+1i,Ttadi,Ttaai,xt+1i+,DTi,AT1.Begin2.ifxti=13.計算ETDi4.ift≥ETDi5.xti←26.ifxti=27.ift>STDi-THR and Ttadi 算法1和算法2給出了模型實施的全流程。算法1的初始化過程中,航班Agent集狀態被置為未分配態,st、et分別為模型預測開始及結束時刻。模型中所需的機場容量等參數由后文構建的參數模型獲得。通過輸入航班時刻表,氣象信息以及嵌入的參數模型,即可獲得機場延誤狀態。 由基于Agent的延誤預測模型可見,交互機場Agent的狀態與航班Agent自身相關狀態的停留時間,兩者構成狀態遷移的先決條件。本文分別采用貝葉斯估計、模糊k近鄰算法以及系數方法,構建了預計起飛時間模型、機場容量預測模型和最小飛行周轉時間模型,用于估計生成Agent 狀態轉化所需參數。另外,為了便于理解參數估計過程,本節未嚴格區分航班與航班Agent以及機場與機場Agent。 預計起飛時間是航班Agent由預備態轉化為等待態的先決條件。航班預計起飛時間易受航空公司原因、目的地機場等因素影響。在協同決策管理系統(Collaborative Decision Making,CDM)未全面實施的情況下,很難獲取航空公司或目的機場預估的起飛時間,增加了估計預計起飛時間的難度。在相關研究中,一般將其簡單設置為計劃起飛時間[22]。然而,在機場網絡實際運行中,由于公司或者地面等待原因,即使到達預計起飛時間,航班也未必具備起飛資格。 為解決此問題,本文將影響預計起飛時間的多種因素,如航路天氣、目的機場、航空公司等,進行非顯化綜合考慮。在實際運行中,由于這些因素對航班的作用反應終將體現到航班起飛延誤中,因此本研究將航班的實時延誤信息作為獲取預計起飛時間的先驗性條件。此時,航班的預計起飛過程則具備馬爾科夫性,主要表現為航班的預計起飛僅與當前此航班的延誤有關。為此,本文應用貝葉斯定理進行估計。 (10) 與之交互的機場Agent容量狀態是決定航班Agent狀態遷移的另一關鍵參數。機場容量對于氣象狀況較為敏感,特別在惡劣氣象條件下,易產生顯著的容量下降。機場終端區氣象條件可分為目視氣象條件與儀表氣象條件,對應的機場容量分別為目視容量和儀表容量。盡管一般機場具有通過模擬仿真等方法獲得的公布容量參數考文獻,但在惡劣氣象條件下,二類劃分的公布容量難以準確反映機場實際服務能力[29]。 目前存在的多種經典回歸方法,難以適用于大規模機場容量預測。一方面表現在機場容量本身具有模型性,即難以考慮有限影響因素影響的作用界限。另一方面,主要體現在由于每個機場具有不同的屬性,經典機器學習方法,如隨機森林,需要對其單獨建模,模型復雜度將由此增加。模糊k近鄰在傳統k近鄰算法的基礎上,引入了模糊理論,能夠有效區分不同標記樣本在決定類的隸屬度時具有不同重要度[30]。 為精確評估不同氣象下的機場通行能力,本文考慮天氣,能見度,云底高,風速,風向等因素,基于模糊k近鄰算法,構建了針對數值預測的機場動態容量模型。模型中,各機場僅表示為一個類別屬性。 算法計算過程如下: 1)給定一個機場,首先選取同一機場和同一天氣特征下的數據集,形成k+n個最近鄰。 3)最后,通過隸屬度加權即可獲得特定氣象條件下的機場容量值Ca,見式(12)。此時獲得以架次/小時為單位的容量值,考慮到航班Agent可能起飛著陸間隔限制,本文將其平均化為以架次/15 min為單位的量。 (11) (12) 最小飛行和周轉時間是決定航班Agent由飛行態遷移到到達態以及由周轉態遷移到預備態的關鍵參數。為了減小由上游航班至下游航班的延誤傳播,航空公司一般在航班計劃的飛行和周轉過程中加入必要的緩沖時間。因此,在運行條件良好的狀態下,航班所需的飛行時間和周轉時間一般小于計劃時間[31]。為合理表征這2個參數,本文將采用系數法,將計劃時間乘以系數獲得所需時間,如式(13)和式(14)所示。 MFTi=SFTi×α (13) MTTi=STTi×β (14) 式中:MFTi和MTTi分別為航班i的最小飛行時間和周轉時間;SFTi和STTi分別為計劃飛行時間和計劃周轉時間;α和β為飛行時間和周轉時間的緩沖系數。 嵌入Agent狀態遷移機制中的參數模型是Agent動作的關鍵依據,其精度直接關系到延誤模型性能。本文采用全美2015~2017年數據擬合、訓練、獲取第3節中所建立的參數模型,并驗證分析了參數模型精度。 航班運行數據來源于美國交通運輸部航班準點數據集,其中包含航班號、注冊號、出發機場、計劃/實際出發時間、到達機場和計劃/實際到達時間。氣象數據來源于METAR報文,包含天氣,能見度,云底高,風向,風速。考慮到極端天氣的稀疏性以及影響的嚴重性,本文選用2015~2017這3年數據分別用于擬合預計起飛時間模型和機場容量模型。 數據預處理是數據挖掘的關鍵步驟,也是捕捉關鍵知識的前提[32]。本研究對選取的2015—2017年航班數據進行清洗處理,刪除了取消航班及異常數值后,共獲得17 287 661條記錄。如圖4 所示,對其進行初始統計分析,發現航班等待時間具有長尾分布特征。為此,本文采用核密度估計方法擬合等待時間數據。 核密度估計屬典型多非參數估計方法,能夠有效利用海量歷史數據中來確定其分布,且擬合數據前無需假定其分布模型,適用于用復雜的概率分布模型[33]。本文采用核密度方法,多次試驗后,核函數選擇為epanechnikov,帶寬置為2,獲得了其概率密度函數f(x),見圖4。擬合效果如圖5所示,鑒于大多數點分布在直線上,可認為擬合取得了良好結果。 圖4 地面等待時間頻數分布與概率密度函數 圖5 地面等待時間Q-Q圖 機場容量定義為機場跑道在高峰時段能夠服務的航班量,一般用架次/小時表示[34]。本文選取美國大陸34個繁忙機場(即OEP中的34個美國大陸機場)數據進行訓練;對于非繁忙機場,用其最大計劃小時吞吐量表示容量。統計全年每小時流量數據后,機場當地時間8∶00-22∶00時被選擇為繁忙時段。數據清洗后,一共獲得558 960(34×16 440)條數據。多次實驗后,設置k=5,n=0,m=2可取得良好效果。本文用十折交叉驗證方法考查了機場容量模型的性能。實驗結果如圖6所示,90%機場的容量估計誤差小于10架次/小時。考慮到大部分繁忙機場的公布容量均超過100架次/小時,因此可認為機場容量估計誤差在可接受范圍內。 圖6 十折交叉驗證下誤差經驗累積分布函數 為了全面考查模型延誤預測性能,本文從2018年全美航班運行數據中選擇了具有不同延誤水平測試日,分別為1月27(低延誤日),6月28日(高延誤日)和10月5日(中延誤日)。測試對象為全美34個最繁忙機場所形成的網絡。 本模型中,根據統計的起飛時間數據(見圖4),最早可能提前起飛時間TRH設置為15 min;始發航班的周轉時間設為0。α和β,即飛行時間和周轉時間緩沖系數設置為0.95。將東部時間作為基準時間,分別以8,10,…,20時為預測起始時間點,對未來4小時內的網絡節點延誤水平進行預測。 6月28日是2018年全美延誤最嚴重的一天,如表3所示,其平均延誤水平達到29.3 min。該日的機場網絡中,有10個機場出現了強對流天氣,如全球最大機場ATL發生雷暴天氣。另外,在中度延誤日,CVG、ORD與MDW均出現雷暴與大霧等惡劣天氣,而低延誤日則未觀測到機場網絡出現惡劣氣象狀況。 表3中,機場數量和航班數量決定了模型中兩類Agent的數量,航班計劃則與狀態遷移機制引導Agent的行為。將航班計劃與氣象信息輸入至Agent模型中,即可展開機場網絡的延誤預測。 表3 測試日基本信息 本文采用平均延誤時間作為對比實際延誤與預測延誤的指標,首先重點測試了模型在3個測試日關鍵網絡節點起飛延誤的平均誤差,探究了模型在網絡范圍內的整體表現情況;然后以ATL與ORD為例,考察了機場內部分航班延誤預測狀況。 5.2.1 機場網絡層面延誤預測狀況 高延誤日的不確定性和隨機性給延誤預測帶來挑戰。因此,高延誤日下預測精度能夠綜合全面地衡量延誤模型的預測性能。圖7展示了給定測試日內網絡節點的延誤預測結果。從圖7(a)中可以看出,機場網絡在6月28日發生大面積延誤,有13個機場的平均延誤高于30 min。尤其在全球最大的機場ATL,平均起飛延誤超過80 min。如圖7(a)所示,預測延誤與實際延誤基本吻合,其中平均誤差為6.1 min,模型能夠較為精準地預測機場網絡延誤水平。另外,最大誤差為27.9 min(相對值為0.37),出現在BOS,最小誤差為0.4 min(相對值為0.01),出現在機場PIT。模型在高延誤的機場網絡間的標準差為6.0 min(見表4)。因此模型未在機場節點間表現出顯著差異,在空間范圍內具有一定程度的魯棒性。 表4 誤差統計量 如圖7(b)所示,由于CVG、ORD與MDW出現了強對流天氣,3個機場均發生大面積延誤,尤其是ORD,其平均延誤高達22 min,是網絡中延誤最嚴重的機場。在此3個機場案例中,延誤預測誤差分別為1.3 min,7.6 min和0.7 min。此外,可以發現網絡內的延誤傳播效應呈現在預測結果中,即某些未出現惡劣天氣的機場,仍然產生了較為嚴重的延誤。本模型能夠有效預測受網絡延誤傳播影響的機場延誤狀況。模型在中延誤日的平均誤差為2.4 min,這說明模型能夠有效表達了網絡內Agent的交互作用及延誤傳播效應。 由于在低延誤無惡劣氣象條件,大多數機場的平均延誤均小于10 min。與該日較低的延誤水平相對應,本模型也表現出更好了預測結果,如圖7(c)所示,最高誤差出現在MEM機場,為7.7 min(相對值為0.75),平均誤差僅為2.0 min,優于中高延誤日的預測性能。 圖7 網絡節點實際平均起飛延誤與預測延誤 5.2.2 航班個體延誤預測狀況 系統尺度的機場網絡延誤狀況能夠為宏觀層面決策提供支撐,以航班為單位的個體延誤信息有助于協助航空公司合理調整其航班計劃,進而支持協同決策的實施。盡管本模型旨在探索宏觀層面的機場網絡延誤演化狀況,但基于Agent的建模機理使其具備一種衍生能力,即預測單個航班延誤狀況。考慮到機場網絡節點分別在3個測試日的延誤氣象與情況,本文以ATL和ORD 2大國際機場為例,隨機選取了100個延誤航班,重點對應考察了高中2個延誤日的預測與實際延誤狀況,結果見圖8。 圖8 機場航班延誤 由圖8(a)可見,在高延誤日的ATL機場航班產生了較大延誤波動。與航班實際延誤波動性相適應,本模型在整體趨勢上與其保持了良好的一致性,尤其在高延誤航班部分,模型能夠給出較為準確的預測結果。在中延誤日,雖然ORD出現了強對流天氣,但整體而言,其航班延誤程度以及各航班延誤的波動性均小于高延誤日的ATL機場,見圖8(b)。造成這種差異的原因,除了氣象條件外,還與兩機場的輻射能力以及網絡內其他機場的運力相關。對于這種由高延誤日至低延誤Agent環境的轉換,模型保持了穩健的預測性能。換言之,模型并非僅僅通過過高或過低估計以求整體結果的精確性,而是依靠其機理特征保證了這種優良性能。 為驗證本模型的先進性,首先對比了另一種延誤模型網絡節點預測精度與總體性能;然后根據現有運行需求與其他方法預測結果,對本模型進行評價。 5.3.1 實驗結果對比 Fleurquin等于2013年提出了一種延誤模型,同樣基于Agent建模方法,該模型廣泛用于探索大規模網絡的延誤傳播效應[22]。為驗證本模型的有效性與先進性,研究對比了Fleurquin提出的模型。在Fleurquin模型中,按照該模型的通用參數設置方法,將機場容量設置為機場計劃吞吐量,將預計起飛時間設置為計劃起飛時間[22]。 如圖9(a)和圖9(b)所示,在中高延誤日的34個機場節點中,本模型分別有29個和31個節點誤差小于Fleurquin模型,約占網絡節點總數的85.3%和91.2%。其中,出現惡劣天氣的機場(如ATL)預測的誤差遠遠小于Fleurquin模型。在低延誤日,見圖9(c),本模型有19個機場的預測誤差小于Fleurquin模型,占網絡節點總數的55.9%。相對中高延誤日,Fleurquin模型與本模型的低延誤日預測精度差距略微減小。統計網絡平均誤差,見圖10。由圖可見,從低延誤日至高延誤日,Fleurquin模型預測的誤差由5.05 min增加至16.46 min,增加了11.4 min。在這種預測日條件的轉變中,本模型的預測誤差僅增加4.1 min。因此本模型對于預測惡劣氣象條件下的機場網絡延誤性能明顯好于Fleurquin模型。總體而言,從個體至整體,從高延誤日至低延誤日,本模型性能均優于Fleurquin模型。 圖9 兩個模型平均預測誤差對比 圖10 機場網絡平均誤差 通過與Fleurquin模型對比,一方面驗證本模型具有良好的性能;另一方面也說明通過訓練機場容量模型和構建預計起飛時間模型有助于提升模型整體性能。 5.3.2 模型評價 由于FAA將15 min定義為航班延誤標準,將預測誤差與15 min作對比是衡量模型性能的一種方式[17]。如圖11所示,在3天34個機場的測試結果中,超過95%的機場延誤預測誤差小于15 min。航班時刻分配中一般將5 min作為時間片,因此模型在誤差5 min內性能可作為衡量模型是否適用于實際空中交通流量管理的一種方式。本模型中,超過80%的機場延誤預測誤差小于5 min,遠遠高于Fleurquin模型的表現情況。 圖11 平均離場延誤誤差分布圖 NASA于1999年開發了LMINET用于評估美國空中交通系統性能,此后Long和Hasan在LMINET的基礎開發了LMINET2用于預測延誤[16]。在LMINET2的性能測試中,開發者應用2004年全美數據測試了模型在高延誤日的表現,其平均誤差約20 min,大于本模型誤差。受實驗條件限制,本文難以采用相同數據與LMINET2進行對比。雖然對比采用了不同的數據集,但鑒于兩者均以高延誤日為測試對象,且一般泛化性是優良模型的基本能力,因此兩者對比仍存在意義。 總體而言,本模型能夠將誤差控制在較低范圍內,其對應性能下的預測結果能夠用于指導實際運行中協同放行過程。 1)本文構建的機場容量模型能夠合理評估不同氣象條件下的機場容量狀態,尤其是惡劣氣象條件引發的容量下降。 2)Agent 機場網絡延遲預測模型在3種不同延誤程度的測試日都表現出了穩健性和泛化能力;另外,針對各網絡節點,模型具備空間范圍內的魯棒性。 3)作為本模型的一種衍生能力,模型針對部分高延誤航班能夠產生較為準確的預測結果。但相對機場網絡節點的層面的延誤預測性能,在以航班為單位的延誤預測方面,模型仍存在進一步提升的空間 4)通過與其他模型對比,表明本文提出的基于Agent模型的機場網絡預測中有助于提升延誤預測模型整體性能。鑒于最小飛行和周轉時間模型未考慮氣象等參數,在未來參數模型完善過程中,將致力于構建更為精細化的參數估計模型。 5)本文構建的Agent模型能夠有效表現復雜機場網絡中的組分子系統間的交互特性及空中交通中的延誤傳播效應。在未來研究中,能夠以延誤為基本指標,利用本模型深入探索系統在容量擾動下的整體表現與行為特征。3 Agent轉態轉化關鍵參數估計建模

3.1 預計起飛時間模型

3.2 機場容量預測模型

3.3 最小飛行和周轉時間

4 關鍵參數模型擬合

4.1 數據源

4.2 預計起飛時間擬合

4.3 機場容量模型訓練

5 機場網絡延誤預測實例分析

5.1 測試日狀況與參數設置

5.2 模型測試結果

5.3 實驗結果對比與模型評價

6 結 論