醫學生壓力感知與睡眠質量的關系:焦慮抑郁的中介作用

黃婉敏 文雪柯 鄭玉生 葛果 駱春柳

1暨南大學護理學院,廣州 510632;2暨南大學附屬第一醫院護理部,廣州 510630;3暨南大學附屬第一醫院醫學影像科,廣州 510630

為適應時代的發展,對大學生的培養模式及管理都發生著巨大的變化。大學生不僅需要面對繁重的學業與競爭力,還要承受著學習、生活及社交等多重壓力,這直接影響著他們的身心健康、學業發展和個人成長。特別是醫學生,他們學習科研任務重,臨床工作風險高、醫患關系緊張,客觀上會面臨更大的壓力。由于醫學生的壓力不斷增大,對其心理造成巨大的影響。其中,壓力感知是個體對客觀情境認知的心理及情緒體驗,其中焦慮、抑郁、緊張是最為普通的體驗[1]。研究表明大學生的壓力感知與焦慮、抑郁密切相關[2]。壓力問題還帶來了生活習慣的改變,導致作息不規律,嚴重影響睡眠質量[3]。Herawati和Gayatri[4]提出大學生的壓力感知水平與睡眠質量密切相關,睡眠質量差的學生比睡眠質量好的學生承受壓力高4.7倍。壓力與睡眠質量密切相關,有研究提出壓力感知可顯著正向預測睡眠質量[5]。近年來,隨著生活節奏的加快及社會壓力的增加,大學生的睡眠問題愈發顯著,備受關注,失眠是青少年常見的睡眠問題[6]。睡眠是人類最基本的生命過程,是個體發展的充分條件,睡眠質量的下降影響著人類健康問題。睡眠在維持心理健康、高水平學習和整體健康中起著關鍵性作用。情緒問題與睡眠問題密不可分,已有研究表明大學生睡眠質量是衡量抑郁與焦慮的重要指標[7]。大學生的情緒和睡眠問題導致出現曠課、認知功能下降、難以維系社會關系甚至出現自殺等不良后果。根據壓力與睡眠質量關系理論模型,壓力源、壓力反應、壓力應對三者在壓力與睡眠質量關系當中起著非常重要的作用,其中認知反應、情緒反應等在兩者的關系中起中介作用[8]。壓力感知可能是通過個體認知評估,進一步影響睡眠質量,兩者內在機制還需進一步探究。而焦慮及抑郁作為最常見的情緒反應,可能在壓力感知作用于睡眠質量的關系中起中介作用。一方面,壓力感知產生焦慮、抑郁等情緒反應,另一方面,個體的情緒反應也會作用于睡眠質量。實證研究也表明壓力感知、睡眠質量與焦慮及抑郁水平密切相關,互相影響。綜上所述,我們提出研究假設,焦慮、抑郁在壓力感知和睡眠質量中具有中介作用。探討焦慮、抑郁在醫學生壓力與睡眠的相關性分析,為早期干預醫學生身心健康問題、緩解醫學生的壓力感知水平,從而降低自殺率提供理論基礎。

1 資料與方法

1.1 一般資料通過方便抽樣對廣東省某2所大學的1 045名醫學生進行問卷調查,回收整理得到有效問卷1 021份(97.7%)。大學一年級47名(4.6%),大學二年級106名(10.4%),大學三年級141名(13.8%),大學四年級95名(9.3%),大學五年級92名(9.0%),研究生一年級198名(19.4%),研究生二年級164名(16.1%),研究生三年級140名(13.7%),博士生一年級11名(1.1%),博士生二年級11名(1.1%),博士生三年級16名(1.6%);男322名(31.5%),女699名(68.5%);年齡(23.71±3.11)歲。

1.2 研究工具

1.2.1 一般情況調查表包括性別、年齡、年級、生源地、是否是獨生子女、家庭月收入等人口社會學指標。

1.2.2 匹茲堡睡眠質量指數(PSQI)量表該量表是由匹茲堡精神科醫生Buysse等[9]于1989年編制完成,評定近1個月的睡眠質量。該量表由19個自評條目和5個他評條目構成,其中有18個自評條目參與計分。量表共7個維度:主觀睡眠質量、入睡時間、睡眠時間、睡眠效率、睡眠障礙、催眠藥物和日間功能障礙,每個按0~3分計分,累計PSQI總分為21分。PSQI≥8分為睡眠障礙,得分越高表示睡眠質量越差。本研究中量表內部一致性α系數為0.765。

1.2.3 壓力感知量表壓力感知量表(PSS)是Cohen等[10]在1983年編制,該量表用于評估受試者近1個月在日常生活中感受的壓力水平,量表共10個條目,采用5級評分法,從不=0、偶爾=1、有時=2、常常=3、總是=4,總分40分。該量表的總分值越高,代表個體感受到的壓力越大。中文版壓力感知量表具有較高的信度,可適用于大學生。本研究中量表內部一致性α系數為0.642。

1.2.4 焦慮、抑郁量表(1)9項患者健康問卷(PHQ-9)又稱為患者健康問卷抑郁癥狀量表。該量表已被譯制為多國語言版本,應用于不同人群中結果顯示有良好的信效度[11],總分為27分,分為輕度抑郁(5~9分)、中度抑郁(10~14分)、中重度抑郁(15~19分)以及重度抑郁(20~27分)。本研究中量表內部一致性α系數為0.905。(2)7項廣泛性焦慮障礙量表(GAD-7)由Spitzer等[12]編制,可用來評估個體在過去2周內情緒的癥狀困擾,是簡便的焦慮自評工具。該量表被廣泛運用,也具有良好的信效度,總分為21分,分為無焦慮(0~4分)、輕度焦慮(5~9分)、中度焦慮(10~14分)、重度焦慮(15~21分)。本研究中量表內部一致性α系數為0.927。

1.3 調查方法采用便利抽樣法,對在讀醫學生進行線上和線下的問卷調查。由于疫情的原因,本研究前期以問卷星形式進行網絡電子問卷調查。在征得各單位負責人的同意和配合,通過QQ群、微信群等途徑,在群里統一說明本研究的目的、方法、注意事項及問卷填寫要求,并承諾調查結果保密。后期疫情緩解后,調查者通過在校內分發調查問卷,學生獨立填寫并當場回收。調查者不對所填內容進行主觀評價,問卷完成后,當場檢查問卷的完成情況,如有漏填或錯誤填寫,則及時請其補充及改正。

1.4 統計學處理使用SPSS 22.0軟件對問卷的數據進行統計描述及Pearson相關性分析變量之間的關系;采用AMOS 26.0對中介效應模型進行擬合度檢驗和路徑分析,采用Bootstrap檢驗中介效應。通過構建結構方程模型探索壓力感知、睡眠質量、焦慮及抑郁間的具體關系。

2 結 果

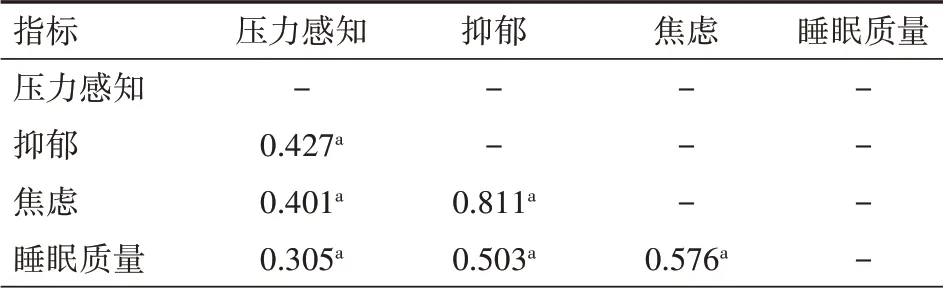

2.1 描述性統計與相關性分析各變量的相關分析結果表明,壓力感知、抑郁、焦慮、睡眠質量兩兩之間存在顯著的正相關關系(均P<0.01),見表1。

表1 1 021名醫學生壓力感知、抑郁、焦慮及睡眠質量的相關性(r值)

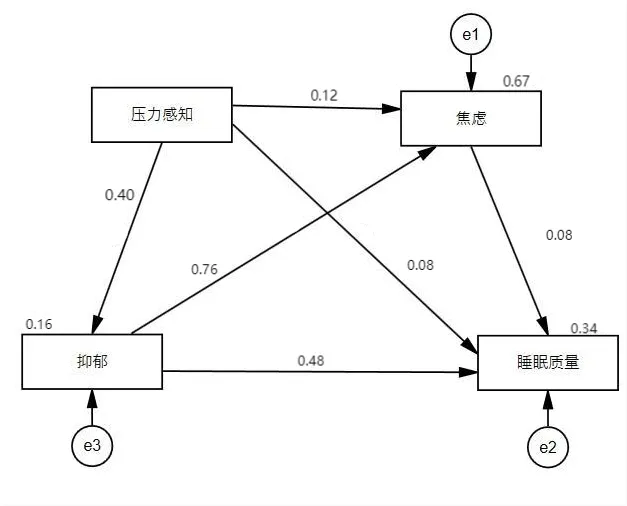

2.2 焦慮、抑郁在壓力感知與睡眠質量關系的中介效應分析使用結構方程模型驗證焦慮、抑郁在壓力感知與睡眠質量之間的中介機制。采用路徑分析法,構建多重中介模型。通過采用AMOS軟件對模型的各項指標進行考察,整體擬合指數為:卡方自由度比值(χ2/df)=2.988,漸進殘差均方和平方根(RMSEA)=0.043,適配度指數(GFI)=0.985,調整后適配度指數(AGFI)=0.969,比較適配指數(CFI)=0.984,增值適配指數(IFI)=0.984,規準適配指數(NFI)=0.976,見圖1。

2.3 多重中介模型的路徑分析由圖1所示的中介模型分析結果顯示,壓力感知對焦慮及抑郁路徑系數顯著(β=0.12、0.40,P<0.001),對睡眠存在正向影響(β=0.08,P<0.05);抑郁對焦慮及睡眠質量路徑系數顯著(β=0.76、0.48,P<0.001);焦慮對睡眠質量存在正向影響(β=0.08,P<0.05)。

圖1 1 021名醫學生壓力感知、睡眠質量、焦慮及抑郁間關系模型

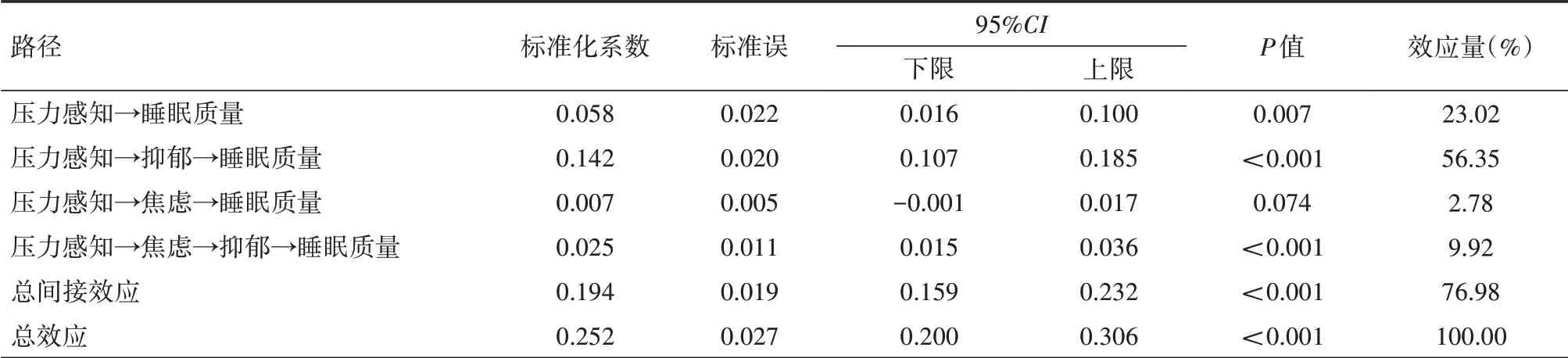

2.4 中介效應檢驗將睡眠質量作為因變量,焦慮、抑郁作為中介變量,醫學生壓力感知作為自變量,使用Bootstrap檢驗,重復取樣20 000次,計算95%置信區間,置信區間不包括0表明中介效應顯著。由于“壓力感知→焦慮→睡眠質量”該路徑置信區間包括0,則說明焦慮作為壓力影響睡眠質量的中介作用不顯著,其余2條路徑的置信區間不包括0,表明“壓力感知→抑郁→睡眠質量”及“壓力感知→焦慮→抑郁→睡眠質量”路徑差異有統計學意義(P<0.01),見表2。

表2 1 021名醫學生中介作用效應檢驗及Bootstrap分析的標準化結果

3 討 論

本研究分析了醫學生壓力感知、睡眠質量、焦慮及抑郁的關系,探討了壓力感知對睡眠質量的影響,并進一步分析焦慮、抑郁在壓力感知對睡眠質量中的中介作用。結果發現,壓力感知、睡眠質量、焦慮及抑郁四者顯著相關,抑郁在壓力感知對睡眠質量的影響中介效應顯著,但焦慮的中介作用不明顯,抑郁-焦慮在壓力感知與睡眠質量的影響中起中介作用。

研究發現壓力感知對睡眠質量有直接影響,壓力感知能夠正向預測較差的睡眠質量;壓力感知越高,睡眠質量越差,這與相關研究結果一致[13-14]。因為壓力會減少影響個體的睡眠節律,包括慢波睡眠和快速眼動睡眠,從而降低睡眠效率,增加覺醒[15]。另一方面,由于睡眠穩態的紊亂通常伴隨著下丘腦-垂體-腎上腺(HPA)軸活動的增加,從而導致循環壓力激素(如皮質醇)的水平升高。這些激素在不受干擾的條件下遵循晝夜節律的釋放方式,并參與睡眠的調節。但是,壓力激素水平的改變也會進一步影響睡眠質量。也有研究指出醫學生為了維持平均成績的壓力狀態下,通過晚睡早起的睡眠模式滿足學習需求,這樣的生活習慣進一步會影響他們的睡眠質量,從而出現日間思睡及失眠等睡眠問題[16]。由于壓力感知水平的升高,可以導致睡眠質量下降、不足及劣質睡眠更是諸多慢性疾病的獨立危險因素[17]。考慮到大多數慢性疾病的發展及治療周期長,而且學生年齡還很小,因此改善醫學生壓力水平,提高睡眠質量,改善學生人群的健康狀況迫在眉睫。我們需要采取積極的措施,如正念減壓訓練、團隊運動、正念冥想干預等。除此之外,睡眠剝奪對HPA軸活動造成直接影響外,睡眠紊亂也會影響隨后的應激反應(生理及心理反應)[18]。這一結果也進一步驗證了已有研究關于青少年在長期受壓的情況下,機體也會逐漸紊亂,引起身心反應,從而影響生理反應、情緒及行為的反應,進一步帶來睡眠質量的改變[19-20]。如此往復的一個惡性循環,我們需從關注醫學生在高壓狀態下引發的心理問題開始著手,在早期的應激反應中解決學生們的心理需求及提供心理咨詢服務,避免出現更嚴重的不良反應。

通過中介分析發現,焦慮和抑郁兩者在壓力感知與睡眠質量關系之間的中介作用具有統計學意義。這說明壓力感知既可以直接影響醫學生的睡眠質量,也可以通過焦慮和抑郁的中介作用間接影響其睡眠質量。焦慮及抑郁與睡眠質量得分呈正相關,這與已有研究結果結論一致[21]。一方面,對于長期處于高壓狀態下的醫學生,由于無法適應及處理學習、生活的壓力,會造成醫學生內心的焦慮,間接影響個體的睡眠質量。入睡前焦慮的情緒也會影響睡眠質量,造成入睡困難、易醒,從而降低睡眠的效率。已有研究證明主觀睡眠是衡量焦慮的重要指標[22]。因此本研究探討了焦慮這一中介因素,有利于找到解決低效型睡眠質量而帶來不良影響的途徑。另一方面,基于抑郁癥的認知素質-應激模型理論,根據抑郁作為壓力等應激事件的重要影響變量[23]。由于醫患關系緊張、學習壓力大、醫學生的壓力感知水平升高,當個體在消極應對壓力事件的過程中,容易會產生自卑、自責的抑郁情緒,夜晚易受情緒干擾,影響睡眠質量。結合Harvey[24]的失眠認知模型中提出負面情緒(主要是抑郁和焦慮)可以刺激人們在壓力性生活事件中的認知偏見,使他們能夠過度注意,逐漸影響睡眠質量,導致睡眠質量下降,甚至會出現失眠。通過本研究對中介效應路徑系數的比較發現,焦慮通過壓力感知對睡眠問題的直接影響要小于通過抑郁、壓力感知對睡眠問題的直接影響,其原因可能在于壓力感知對睡眠問題的影響,部分更多的是通過抑郁發揮作用。總而言之,對于個體在壓力感知與睡眠質量的關系中,緩解焦慮及抑郁情緒尤為重要。醫學生應學會在感知壓力的過程中,出現了焦慮及抑郁情緒,應學會進行自我調節,如出現嚴重的焦慮、抑郁情緒時,學校應及時提供心理干預,并定期對睡眠質量情況進行監測,保證良好的睡眠,促進醫學生的身心健康。

醫學生相比其他學科大學生,不但面臨著與其他學科學生一樣的繁重學業壓力,還要通過臨床實習及相關專業化的臨床實踐培訓。當壓力過大時,如果無法進行良好的自我調節,容易產生睡眠問題及日間功能障礙,這將會進一步危害他們的健康。本研究發現焦慮及抑郁作為中介效應間接作用于壓力感知對睡眠質量的影響,提示我們需要為個體提供支持或心理干預,以預防或減弱其產生的不良情緒,降低對心理健康的負面影響,保證醫學生的身心健康。