電子游戲考古:一種數字文化遺產的發掘與保護

甘宇平

若追溯電子游戲這一數字文化遺產的脈絡,應從它的前身——傳統游戲說起。無論是馬家窯文化多人舞蹈紋彩陶盆中的遠古舞步,還是美洲密林中關乎生死祭祀的瑪雅球賽,游戲不僅僅是一種消遣的娛樂行為,其背后亦有復雜的社會文化意義。故文化史學家約翰·赫伊津哈認為“游戲比文化更為悠久”,“游戲是人類文明的基石之一”。

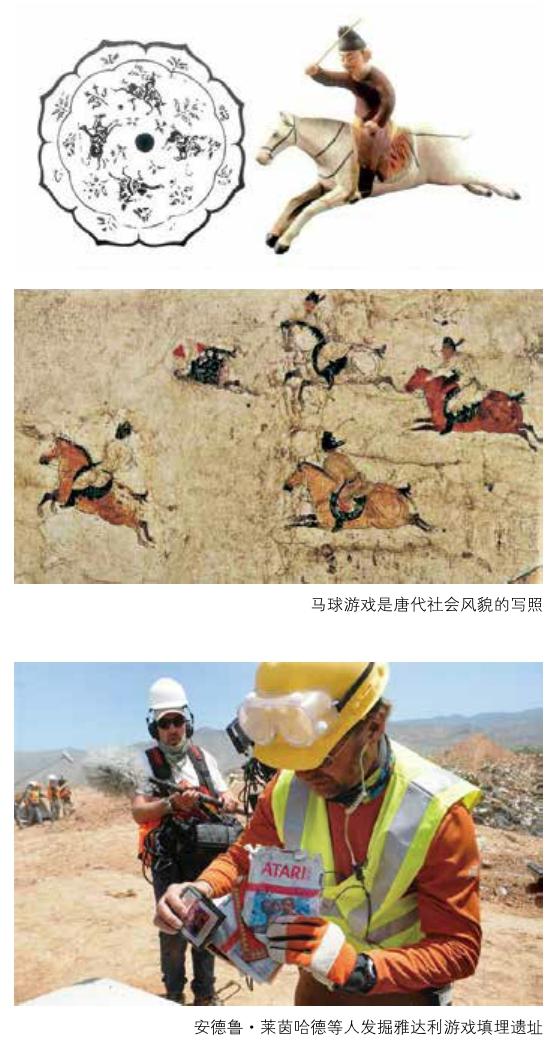

而我國史書記載與文物中所見的傳統游戲,是當時社會文化風俗與審美情趣的見證,一直是考古學研究的重要題材。如唐章懷太子墓壁畫《馬球圖》便為研究唐代體育競技活動提供重要資料,從中我們得以一窺唐代尚武、豪放的時代風貌。而作為數字時代產物的電子游戲,是否具備同樣的考古學研究價值?

游戲研究界已注意到電子游戲具備著一定的文化遺產屬性與歷史研究價值。如清華大學世界史博士劉夢霏在《游戲入史——作為文化遺存的游戲》一文中認為“數字游戲不僅與物質文化有關,跟精神文明與社會文化也有緊密的聯系”。北師大數字媒體系副教授何威在《數字游戲批評理論與實踐的八個維度》一文中認為電子游戲研究具備歷史之維度,游戲的設計與制作被社會歷史進程所影響,游戲中也包含了對歷史的敘事與再現,可為不同門類的歷史研究提供充足材料。可見,作為物質與精神文化遺存的電子游戲凝結了它所處時期的科學技術水平(計算機、數字技術、美術設計等)發展狀況,是當時社會的流行文化與大眾審美的產物,并能在一定情況下延伸出亞文化群體,借用考古學的研究方法,可以從電子游戲本身所攜帶的信息中還原某一時期的生產技術水平與社會文化風貌,構筑物質文化與精神文化史,因而我們可以相信電子游戲是具備重要價值的數字文化遺產。

發掘電子游戲的考古價值

考古學家安德魯·萊茵哈德(Andrew Reinhard)認為在某種意義上,電子游戲與其他古代文化遺產同樣重要,包含了豐富的歷史信息。過去他曾長期參與北美、希臘等地的古代遺址發掘,但現在他將視野轉向了電子游戲,并推動一門名為“游戲考古”(Archaeogaming)的研究領域初具雛形。

雖然仍處于早期概念構建的“游戲考古”可能缺乏系統性,但具有考古學學科背景的游戲考古研究者們,期待利用考古學的研究方法解讀電子游戲,致力于回答與傳統考古學同樣的社會歷史問題。其主要工作內容包括在現實中開展針對游戲的田野考古發掘、在電子游戲中進行考古學研究、研究電子游戲的文化遺產價值等等。最具知名度的一次田野實踐是安德魯·萊茵哈德等人于2013年在美國新墨西哥州對知名電子游戲公司雅達利一處電子游戲卡帶填埋遺址的發掘。雅達利公司曾是20世紀80年代初電子游戲業界的霸主,因在1983年制作了一款質量極其低下的游戲《E.T.》(外星人)遭到玩家的唾棄抵制,引發了“雅達利大崩潰”事件,滯銷的游戲卡帶被全數填埋于沙漠中的垃圾填埋場,其游戲自此化作了一段頗具神秘色彩的都市傳說。此次發掘便圍繞填埋場遺址,采用田野考古學方法,出土了包括失傳已久的《E.T.》卡帶在內的一批20世紀80年代文化遺存,使“雅達利大崩潰” 事件被重新加以審視,并為20世紀流行文化與電子游戲發展史提供了實物研究材料。

國內史學界亦有研究者推崇以游戲挖掘歷史。曾任中華電子游戲研究協會副主席的劉夢霏率先在國內提出“游戲入史”的概念,倡導將電子游戲作為一種新的史料來源,并成功以“德魯伊”這一電子游戲中廣泛出現的職業角色為主題,梳理了英國督伊德教與其神職人員德魯伊的復興歷程。她認為在當今新史學、后現代主義和數字人文的潮流下,歷史的闡釋解讀愈加多元,電子游戲不僅僅是再現歷史,也在參與歷史、塑造歷史。德魯伊從瀕臨滅絕的凱爾特文化符號走向為年輕人熟知的自然祭司,電子游戲的推力功不可沒,其背后的文化范例意義更值得挖掘。

大衛·克拉克在《考古學純潔性的喪失》一文中認為考古學雖然在引入其他學科方法論的過程中喪失了其“純潔性”,卻也收獲豐富成果。新考古學、后過程主義考古學、公眾考古學等考古學思維革新促使考古學不再局限于地層學與類型學的象牙塔之中,考古學對跨學科研究的開放態度并沒有使其喪失獨立性,反倒成就了考古學的不斷進步。將電子游戲作為一種視野引入考古學研究,符合考古學發展的時代必然性。

保護滅失中的電子游戲

由于缺乏圖書館、博物館等專門機構的系統化保存、游戲本體的損毀遺失、游戲運行平臺的不兼容與更新換代等,導致20世紀八九十年代至今的大批電子游戲產品已經消失,許多名盛一時的網絡游戲也走向停服,其中所蘊含的群體記憶、文化價值和歷史信息再無法被提取。可見,電子游戲面臨著持續不斷的滅失和文化價值無法被利用的危機,亟需進行考古學保護與收藏工作。

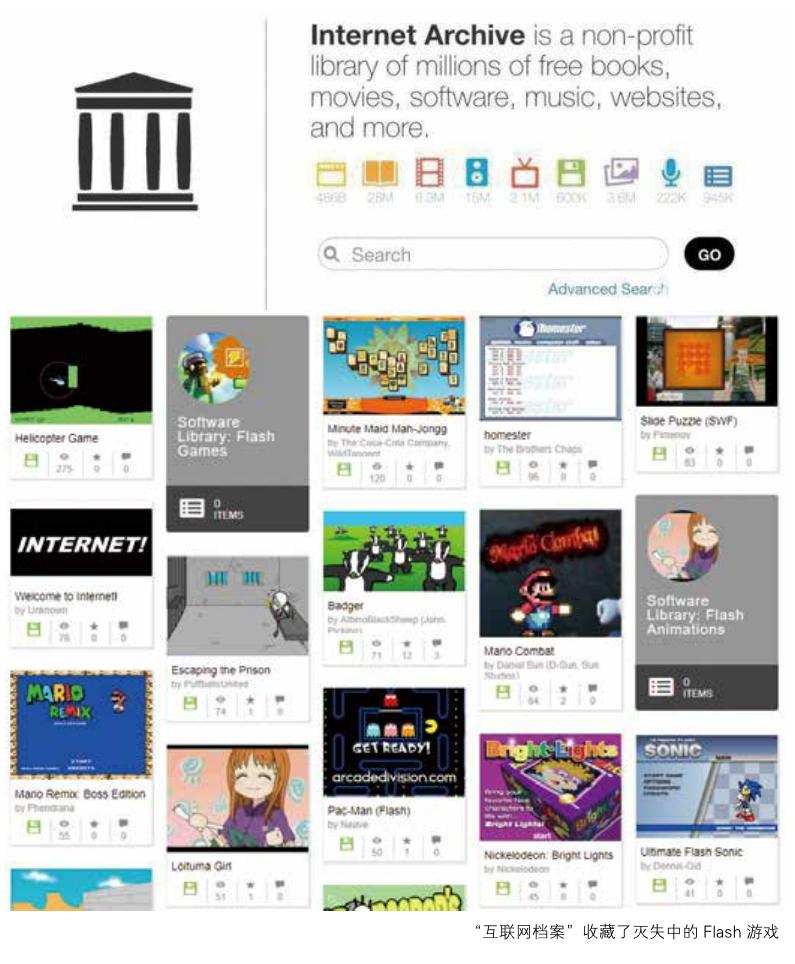

致力于保護數字遺產的先驅們試圖備份消失中的電子游戲,以使游戲中的文化價值不被遺忘。“互聯網檔案”(Internet Archive)是一家以備份日新月異的互聯網信息為宗旨的網絡博物館,其對電子游戲的保護收藏早有先例,曾架設了“網絡游戲廳”以收藏過時淘汰的游戲機平臺、20世紀經典電子游戲,并向公眾提供免費游玩的網頁版本。針對Flash的徹底終止服務,“互聯網檔案”宣布將展開對Flash游戲的保護收藏工作,并且無需Flash播放器便可供游玩。館方認為 “唯有接觸才能保護”,希望以此喚醒公眾對電子游戲的保護意識。

同時,在現實中以保存電子游戲為主要目的的博物館在歐美各國紛紛建立。美國國家電子游戲博物館不僅保存物質形態的電子游戲產品,還致力于保存游戲創作背后的信息與歷史價值。館方認為1950年以來的諸多游戲制作先驅已經過世,游戲本體也在不停消失之中,它們的故事不應只存在第二手甚至第三手的材料之中。開設于1997年的德國柏林電腦游戲博物館是世界上第一家電子游戲博物館,受德國政府資助,收藏了多達5萬件電腦游戲藏品,以幫助公眾了解電腦游戲的潛在社會價值為目標。俄羅斯的蘇聯街機博物館專門收藏蘇聯時代軍工廠制造的街機,這一特定時代的產物凝結了冷戰時期蘇聯對抗西方文化入侵之初衷。國內方面,北師大建立了一個線上與線下結合的“游戲的人檔案庫”,希望保存中國游戲“物的歷史”與行業中“人的故事”。但相比西方,仍然尚未建立大型公立的電子游戲博物館,這代表國內文化遺產界還未充分認識到數字文化遺存的保護價值。

電子游戲的考古學保護價值與博物館業“為明日而收藏”的號召不謀而合,我們所習以為常的、認知為新穎前衛的新事物,也終將走入歷史,而數字時代日新月異的變化速度則加快了其迭代進程。保護電子游戲與保護任何文化遺存一樣,實際上是在保存其中的歷史、科技、藝術價值,為未來的考古學工作埋下伏筆。相信電子游戲終會同其他科技、藝術、文化成果一樣成為國內博物館的重要藏品。

盡管電子游戲長期遭受著社會的偏見,但游戲從未停止以文化反哺社會。在號召推動“中華文明創造性轉化、創新性發展”的今日,電子游戲同樣為考古學研究與實踐帶來了新視野。當然,利用游戲并非神化游戲,游戲亦并非萬能藥,同樣也需要我們恪守歷史的底線,避免過度消費與無意義地解構。期待電子游戲能為考古學搭建一道連接過去、溝通群眾、通向未來的橋梁。

(作者為四川大學考古文博學院碩士研究生)