鄱陽湖大型底棲動物時空演變特征及驅動因素

鄒亮華,鄒 偉,張慶吉,3,李 穎,4,龔志軍,張艷杰,魯順保*,蔡永久**

鄱陽湖大型底棲動物時空演變特征及驅動因素

鄒亮華1,2,鄒 偉2,張慶吉2,3,李 穎2,4,龔志軍2,張艷杰1,魯順保1*,蔡永久2**

(1.江西師范大學生命科學學院,江西 南昌 330027;2.中國科學院南京地理與湖泊研究所,中國科學院流域地理學重點實驗室,江蘇 南京 210008;3.南京大學地理與海洋科學學院,江蘇 南京 210023;4.西南大學地理科學學院,重慶 400715)

于2019年7月對鄱陽湖133個樣點大型底棲動物進行調查,分析其群落結構與環境因子之間的關系.結果表明,共記錄底棲動物48種,隸屬7綱16目22科38屬,全湖底棲動物的平均密度和生物量分別為158.38ind/m2和173.76g/m2,現階段優勢種主要為河蜆、銅銹環棱螺和大沼螺.將全湖分為5個湖區:北部湖區、西北部湖區、中部湖區、東部湖區和南部湖區,單因素方差分析表明不同湖區水體理化指標差異顯著(ANOVA,<0.05),沉積物環境指標差異不顯著.相似性分析結果表明不同湖區底棲動物群落結構差異性顯著,北部湖區生物多樣性顯著高于其它湖區.典范對應分析表明水深、溶解氧、濁度、總磷、葉綠素a、燒失量和底質類型與底棲動物群落結構顯著相關.與歷史研究相比,鄱陽湖底棲動物多樣性下降明顯,優勢種由大型軟體動物逐漸演變成小型軟體動物和昆蟲類.鄱陽湖采砂、水文情勢變化和水生植被衰退是影響鄱陽湖大型底棲動物群落結構演替的主要環境因素.

鄱陽湖;大型底棲動物;群落結構;生物多樣性;環境因子

底棲動物是指生活史的全部或大部分時間生活于水體底部的無脊椎動物,是維系水生生物多樣性、水生態系統結構和功能的重要組成部分[1].底棲動物可加速水底碎屑的分解、調節泥水界面的物質交換及促進水體的自凈等作用,同時還是水生態系統食物鏈的重要環節[2].底棲動物具有分布范圍廣、生命周期長和遷移能力弱、不同物種對環境變化的敏感程度不同等特點[3],因此被廣泛運用到水生態評價中.隨著我國對流域水生態管理的日益重視,水生態系統健康的研究也更加深入,底棲動物作為生態監測的關鍵類群,需要開展進一步的研究[4].

鄱陽湖位于長江中游,江西省北部,是中國第一大淡水湖,正常水位(14~15m)情況下面積達3914km2.鄱陽湖是典型的吞吐性、季節性的湖泊,與贛江、撫河、信江、饒河、修水相接,調蓄后經湖口注入長江,水位漲落變化較大[5].近年來受上游大型水利工程和流域來水影響,改變了長江和鄱陽湖之間的江湖關系,從而導致鄱陽湖生態系統格局出現巨大變化[6].此外,近年來鄱陽湖氮、磷污染越來越嚴重,水體富營養化也進一步加劇,水環境質量不斷下降[7],而底棲動物對環境的變化十分敏感,其群落結構往往會隨著水環境的變化發生改變[8].

對鄱陽湖底棲動物的調查與研究已有一些報道,20世紀80年代初,謝欽銘等[9]對鄱陽湖底棲動物有過定性定量調查,調查樣點共20個,記錄底棲動物95種;20世紀90年代,Wang等[10]對鄱陽湖底棲動物進行定量調查,調查樣點共18個,記錄底棲動物58種;歐陽珊等[11]于2007、2008年在鄱陽湖湖區分別調查了43個和32個樣點,采集到大型底棲動物35種;Cai等[12]在2012年對鄱陽湖底棲動物進行4個季度調查,調查樣點共15個,采集到大型底棲動物41種,并結合歷史研究分析表明底棲動物優勢種發生明顯變化.然而以往研究均表現出空間分辨率低的特點,難以全面反映鄱陽湖底棲動物群落結構特征,為此本研究根據鄱陽湖豐水期水域面積布設了133個樣點,系統調查鄱陽湖大型底棲動物群落及環境因子,探討鄱陽湖底棲動物群落結構的空間異質性及其驅動因子.并與歷史研究進行比較,揭示其底棲動物群落結構的長期變化,以期為評價鄱陽湖水生態系統健康狀況及影響因素提供科學支持.

1 材料與方法

1.1 研究區域概括

鄱陽湖(28°22′~29°45′N和115°47′~116°45′E)是我國最大的淡水湖,也是目前長江中游僅存的2個大型自然通江湖泊之一,位于江西省北部長江南岸.鄱陽湖地處我國亞熱帶濕潤氣候區,氣候溫和,降雨充沛,日照充足,年均氣溫16.5~17.8℃,7月平均氣溫28.4~29.8℃,多年平均年降水量1570mm.鄱陽湖承載贛江、撫河、信江、饒河、修水及漳田河等來水,經調蓄后由湖口注入長江,是一個過水性、吞吐型、季節性的湖泊,其具有“高水湖相,低水河相”的獨特自然地理景觀,其豐、枯水位面積相差10倍[13].鄱陽湖的水位受到支流和湖盆、北部長江的影響,鄱陽湖有明顯的季節性水位階段,12月到次年3月鄱陽湖星子站水位低于10m(吳淞),湖區面積通常減少到不到1000km2.4~6月,水位增加至14m,豐水期7~9月,水位高于14m,湖泊面積超過4000km2,10~11月,水位急劇下降至10m左右,并在12月至次年3月保持在低水位階段.作為少數幾個自由連接長江的湖泊之一,鄱陽湖在維持長江洪泛生態系統獨特生物多樣性方面發揮著重要作用[14].

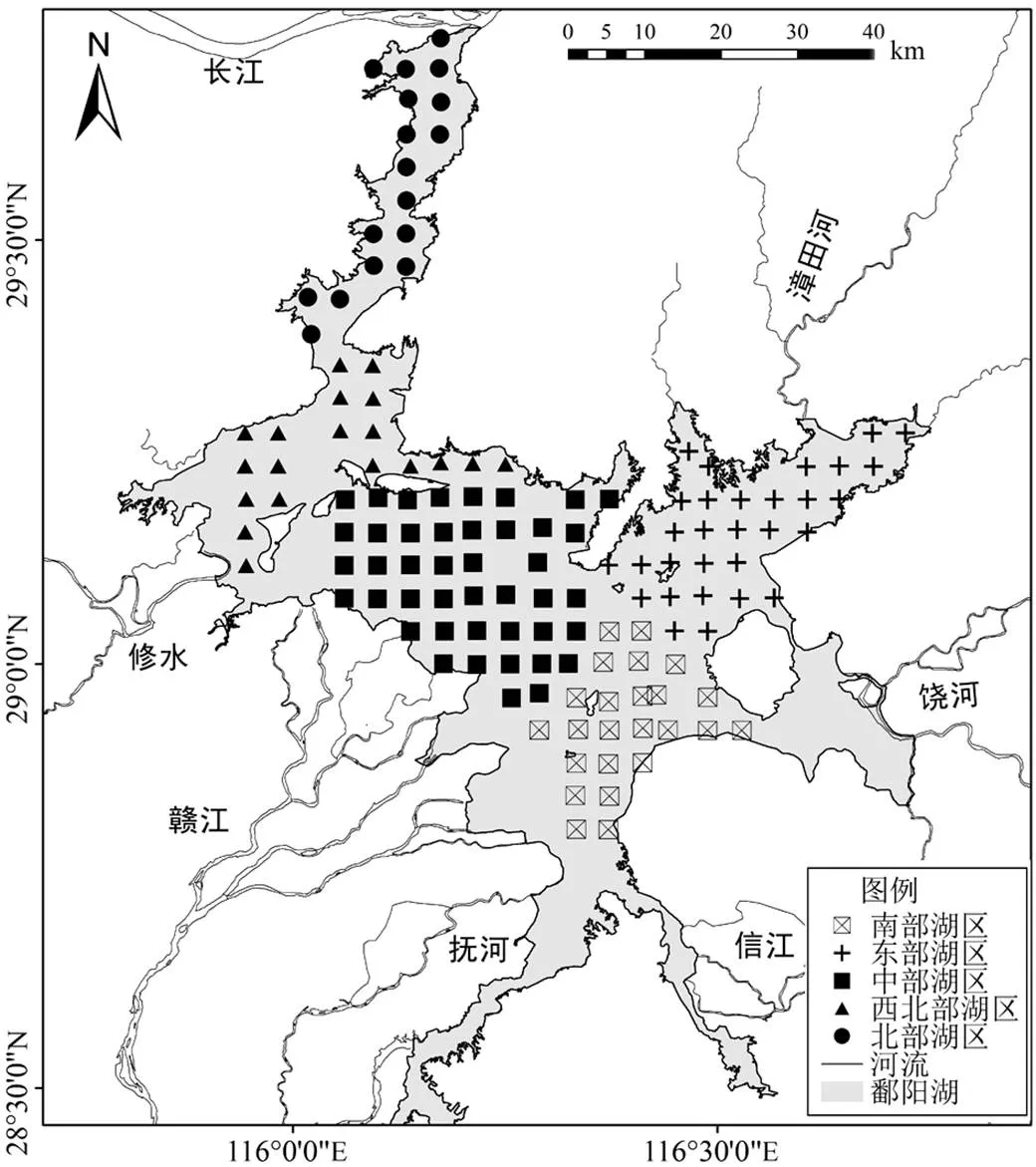

圖1 鄱陽湖采樣點分布

根據鄱陽湖的湖泊形態、水動力和生境條件等,把鄱陽湖分為5個湖區,共設置了133個樣點(圖1),分別為北部湖區(=17)、西北部湖區(=19)、中部湖區(=43)、東部湖區(=30)和南部湖區(=24).北部湖區為通江水道區域,湖面狹窄,流速較快,水較深,受采砂活動影響較多;西北部湖區為半封閉寬闊湖面,流速不均勻,河流入湖口,部分區域有采砂活動;中部湖區湖面寬闊,流速較快;東部湖區為湖灣區域,流速緩慢,水面相對靜止,撮萁湖區域有大量的養殖活動;南部湖區流速緩慢,河流入湖口較多,河流帶來的污染物較多.

1.2 環境因子測定和樣本采集

2019年鄱陽湖豐水期時,進行野外環境因子測定和樣品采集.現場使用測深儀測定水深(WD),使用多參數水質監測儀(YSI 6600V2)測定pH值、電導率(Cond)、溶解氧(DO)、濁度(Tur),同時采集水樣和表層沉積物樣品并冷藏保存帶回實驗室.現場使用0.0625m2的改良彼得森采泥器,在每個采樣點附近3個不同位置分別抓取1次合成1個樣品,所采的泥樣經60目尼龍篩網篩洗干凈后,剩余物冷藏帶回實驗室進行分揀.在實驗室中將剩余物放在白色解剖盤中,將底棲動物逐一挑出,樣本用10%福爾馬林保存.利用解剖鏡和顯微鏡將樣本都鑒定至盡可能低的分類單元[15-17],然后用濾紙吸去表面固定液,置于萬分之一電子天平上稱重,將結果換算成單位面積的密度(ind/m2)和生物量(g/m2).

在實驗室內測定水體銨氮(NH4+-N)、硝酸鹽氮(NO3--N)、正磷酸鹽(PO43-P)、溶解性有機碳(DOC)、總氮(TN)、總磷(TP)、高錳酸鹽指數(CODMn)和葉綠素a(Chl-a)濃度;測定沉積物總氮(TNs)、總磷(TPs)、燒失量(LOI)和底質類型組成,其中底質類型組成按黏土(<4μm)、細粉砂(4~16μm)、粗粉砂(16~63μm)、砂(>63μm)的所占質量百分比劃分.營養鹽參數的測定方法參考《水和廢水監測分析方法》[18].

1.3 數據分析

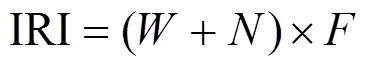

1.3.1 優勢種 優勢種是指群落中占優勢的且對整個群落具有控制性影響的種類[19],本文采用相對重要性指數(IRI)進行優勢種的確定,其計算公式為:

式中:為某一種類的生物量占各點大型底棲動物總生物量的比例,%;為該種類的密度占各點總密度的比例,%;為該種類在各湖區出現的相對頻率.

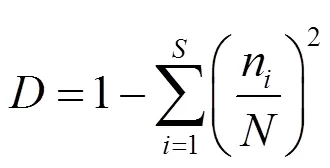

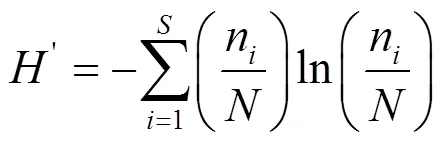

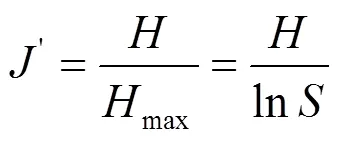

1.3.2 多樣性指數 本文運用Simpson優勢度指數()、Margalef豐富度指數(ma)、Shannon-Wiener多樣性指數()及Pielou均勻度指數()這4個多樣性指數計算各樣點的底棲動物多樣性.

式中:為大型底棲動物群落總物種數;為大型底棲動物群落總個體數;n為第個物種的個體數

1.3.3 統計分析 為提高數據的正態性和方差齊性,將密度、生物量與所有水環境因子(除pH值外)數據進行log(+1)轉換.使用單因素方差分析(one-way ANOVA)比較各湖區環境指標間是否存在顯著差異.采用主成分分析(PCA)分析理化數據,將各環境因子重新進行降維,提取出可以盡可能多的反映原來變量信息的綜合變量,尋找環境因子的潛在梯度.

利用相似性分析(ANOSIM)檢驗不同湖區的動物群落組成的差異顯著性,利用相似百分比(SIMPER)找出對底棲動物群落差異貢獻最大的物種,找出各湖區的特征種及其相應的貢獻率.采用典范對應分析(CCA)分析底棲動物群落與環境因子之間的關系,首先使用向前引入法對鄱陽湖環境因子進行篩選,保留能通過蒙特卡羅置換檢驗的顯著因子(<0.05).

單因素方差分析在SPSS 22中完成,ANOSIM分析和SIMPER在PRIMER 5.0中完成,PCA和CCA在R語言Vegan包中完成,底棲動物的空間分布圖使用ArcGIS 10.7繪制.

2 結果與分析

2.1 環境因子特征

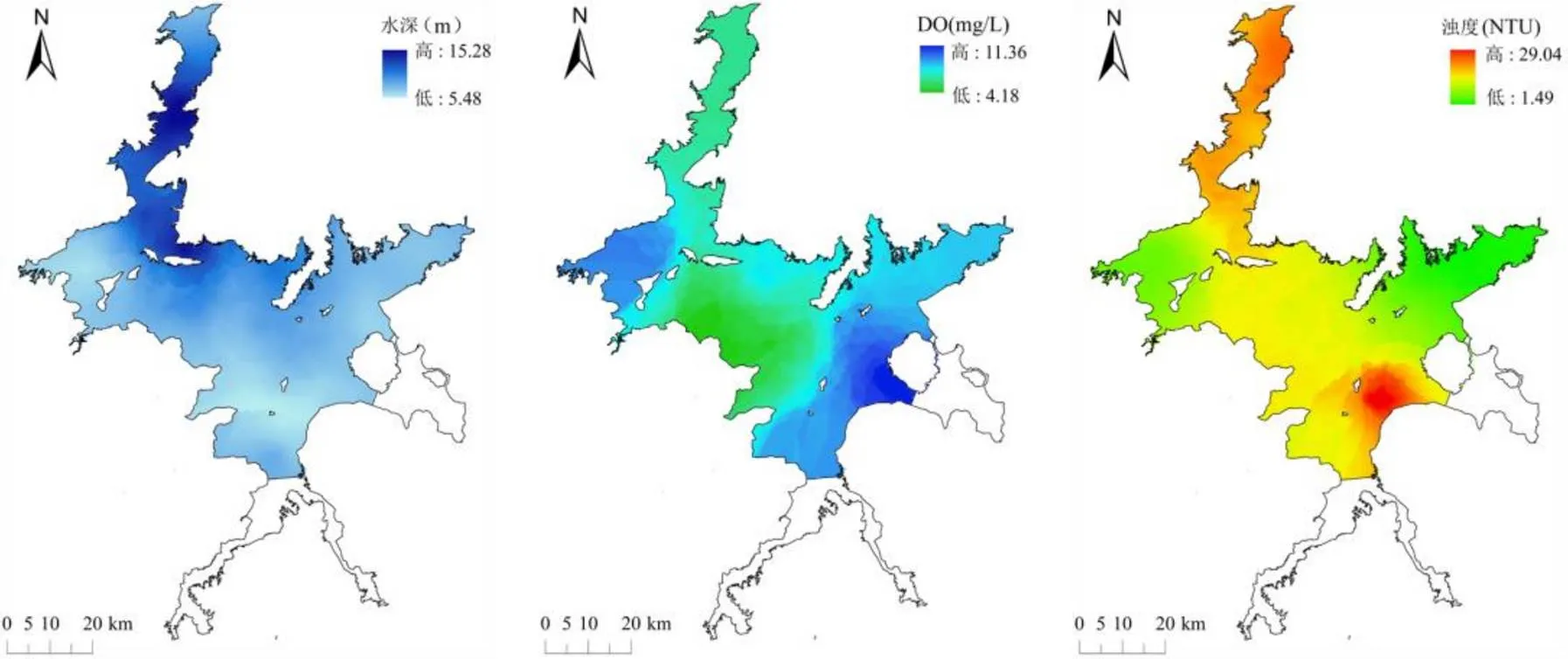

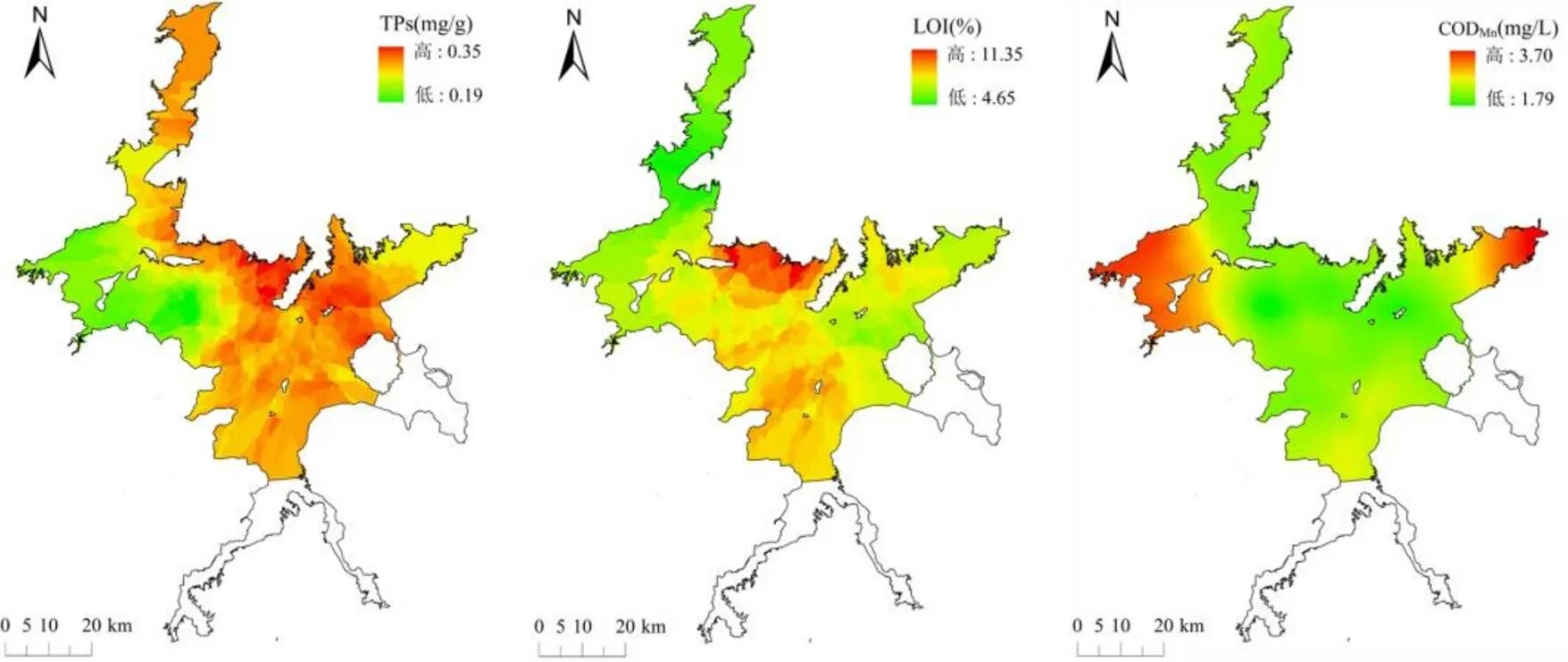

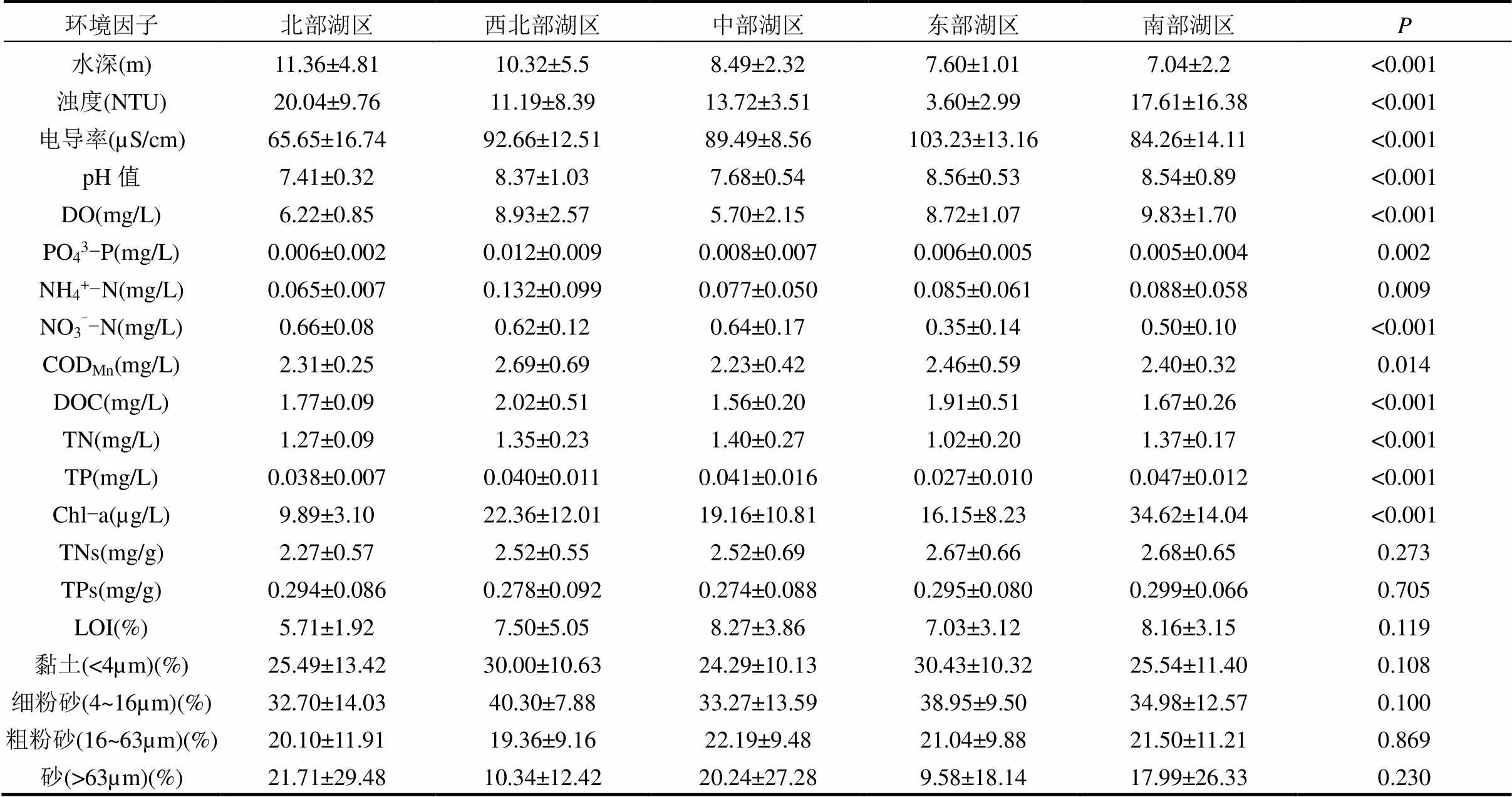

由圖2、表1可見,One-way ANOVA表明水體理化指標在各湖區均表現出顯著差異(<0.05).北部湖區的平均水深為11.36m,濁度為20.04NTU, NO3--N濃度為0.66mg/L,均顯著高于其它湖區(<0.05),但電導率和pH值顯著低于其它湖區(<0.001).南部湖區DO平均值為9.83mg/L,顯著高于其它湖區(<0.01).西北部湖區的PO43-P、NH4+-N、CODMn、DOC濃度顯著高于其它湖區(<0.05).

圖2 鄱陽湖水體和沉積物理化參數空間格局

表1 鄱陽湖各湖區水體和沉積物理化參數

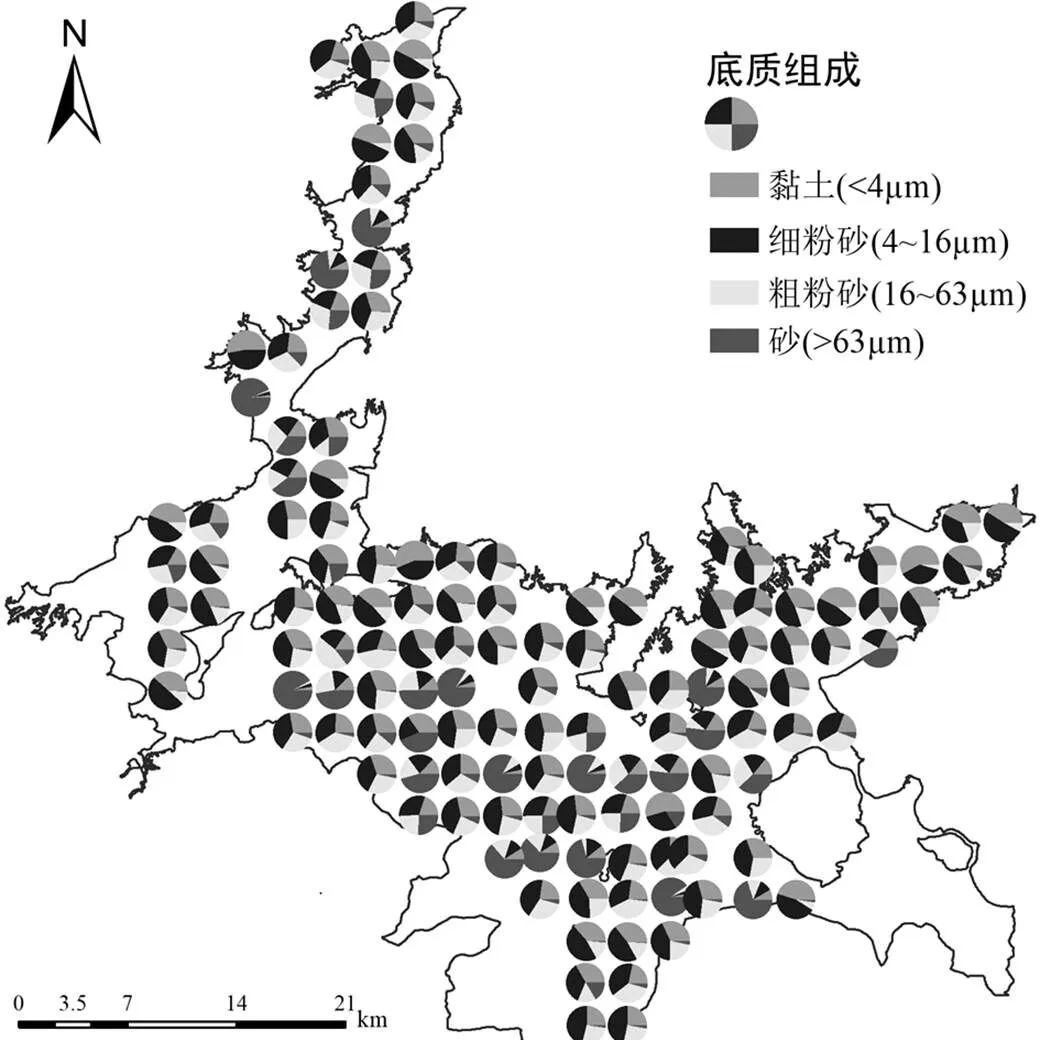

中部湖區的TN濃度為1.40mg/L,顯著高于其它湖區(<0.05).南部湖區的TP濃度為0.047mg/L, Chl-a濃度為34.62μg/L,顯著高于其它湖區(< 0.001).沉積物理化指標方面,不同湖區間無顯著差異(>0.05),南部湖區的TNs、TPs平均值最高,中部湖區的LOI平均值最高.各湖區底質粒徑組成中粗粉砂占比較為均勻,西北部湖區和東部湖區黏土、細粉砂占比較高,而北部湖區、中部湖區和南部湖區砂占比較高,接近于其它2個湖區的2倍(圖3).

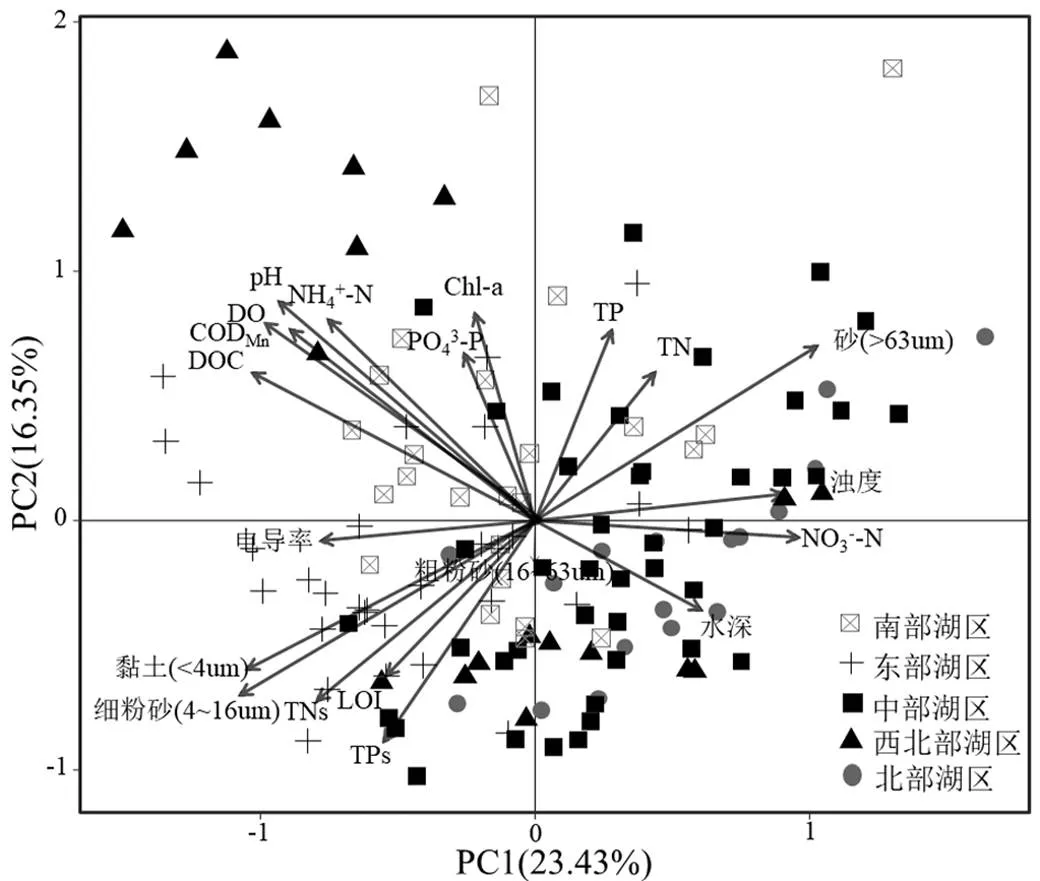

主成分分析顯示第一主成分與電導率、DOC、CODMn、DO、pH值、TNs、黏土、細粉砂、粗粉砂呈負相關,與NO3--N、濁度、水深、砂呈正相關.第二主成分與Chl-a、TP、TN、PO43--P呈正相關,與LOI、TPs呈負相關(圖4).不同湖區樣點在主成分排序圖上能較好地區分,東部湖區主要分布于第三象限,沉積物氮磷和有機質含量高,黏土和淤泥含量高.北部湖區的采樣點主要分布于右側,具有較高的水深和濁度,較低的電導率、有機污染和營養水平,沉積物砂含量高.西北湖區的洲灘區域樣點集中分布在第二象限,水體中DOC、CODMn、NH4+-N濃度較高,表明有機質濃度較高.南部湖區樣點主要分布于排序圖的中間區域,表明各項指標值從全湖來看處于中等水平.中部湖區樣點在排序圖中分布較為分散,表明湖區內部理化因子變異較大.

2.2 種類組成與優勢種

圖3 鄱陽湖底質粒徑組成空間格局

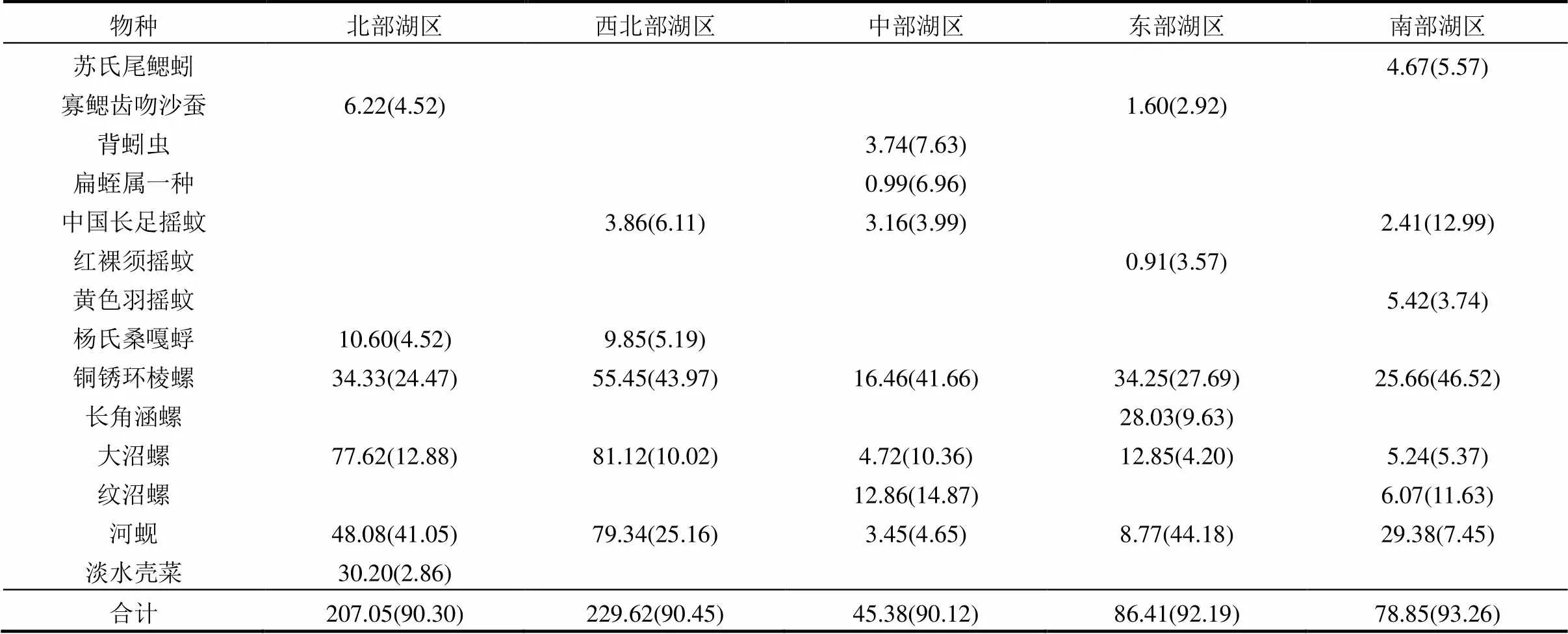

共鑒定到大型底棲動物48種,隸屬7綱16目22科38屬,其中軟體動物腹足綱4科6屬8種(16.7%),雙殼綱5科10屬12種(25%),環節動物寡毛綱1科2屬2種(4.2%),多毛綱4科4屬4種(8.3%),蛭綱2科2屬2種(4.2%),節肢動物甲殼綱2科2屬2種(4.2%),昆蟲綱中搖蚊科幼蟲9屬15種(31.3%),其他類3種(6.3%).北部湖區物種豐富度相對較高,共采集到底棲動物38種,其次為中部湖區和南部湖區,為29種,東部湖區物種數為24種,而西北部湖區物種數最少,為21種.在所有底棲動物中,出現率最高的是銅銹環棱螺(42.65%),其次分別是河蜆(31.62%)、大沼螺(23.53%)、紋沼螺(16.91%)、長角涵螺(13.97%)、寡鰓齒吻沙蠶(13.24%).根據鄱陽湖大型底棲動物的IRI值表明,河蜆、銅銹環棱螺和大沼螺在各湖區均占據優勢地位,為現階段的優勢種(表2).

圖4 鄱陽湖環境因子主成分分析

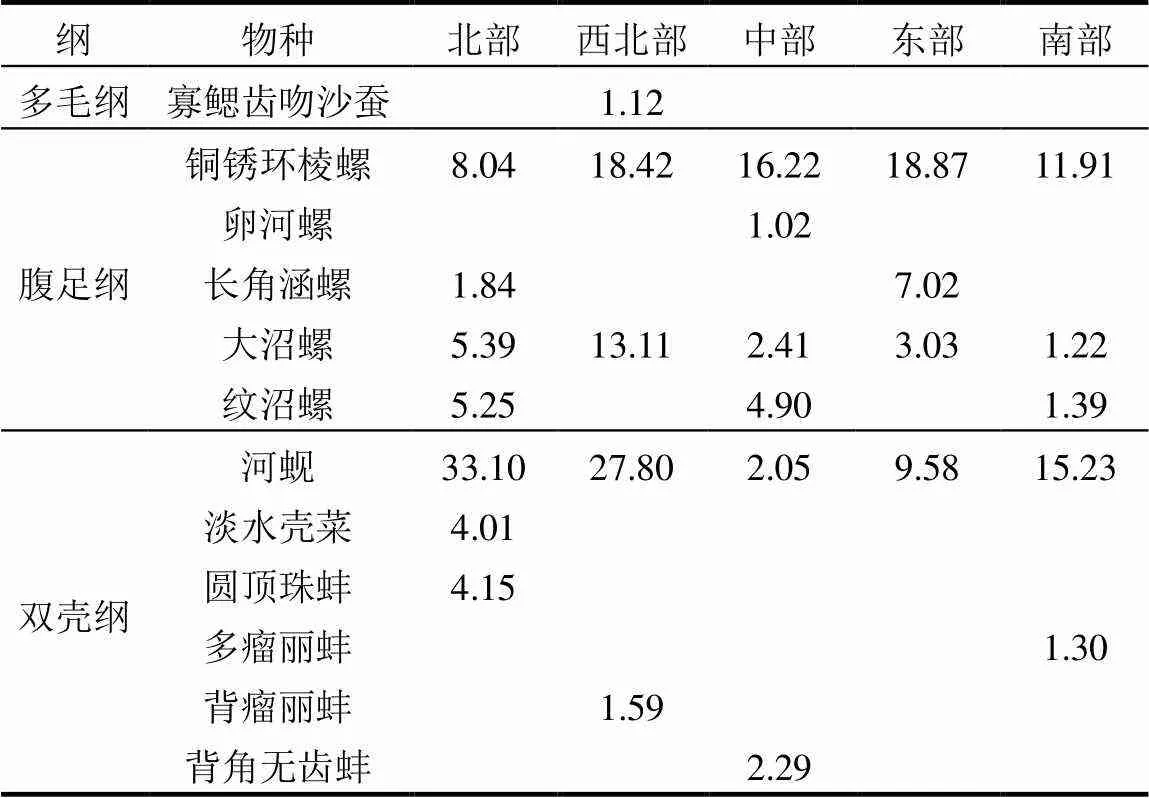

表2 鄱陽湖不同湖區大型底棲動物的優勢種及其相對重要性指數得分

注:表中數值為相對重要性指數(IRI),且僅列出IRI>1的物種.

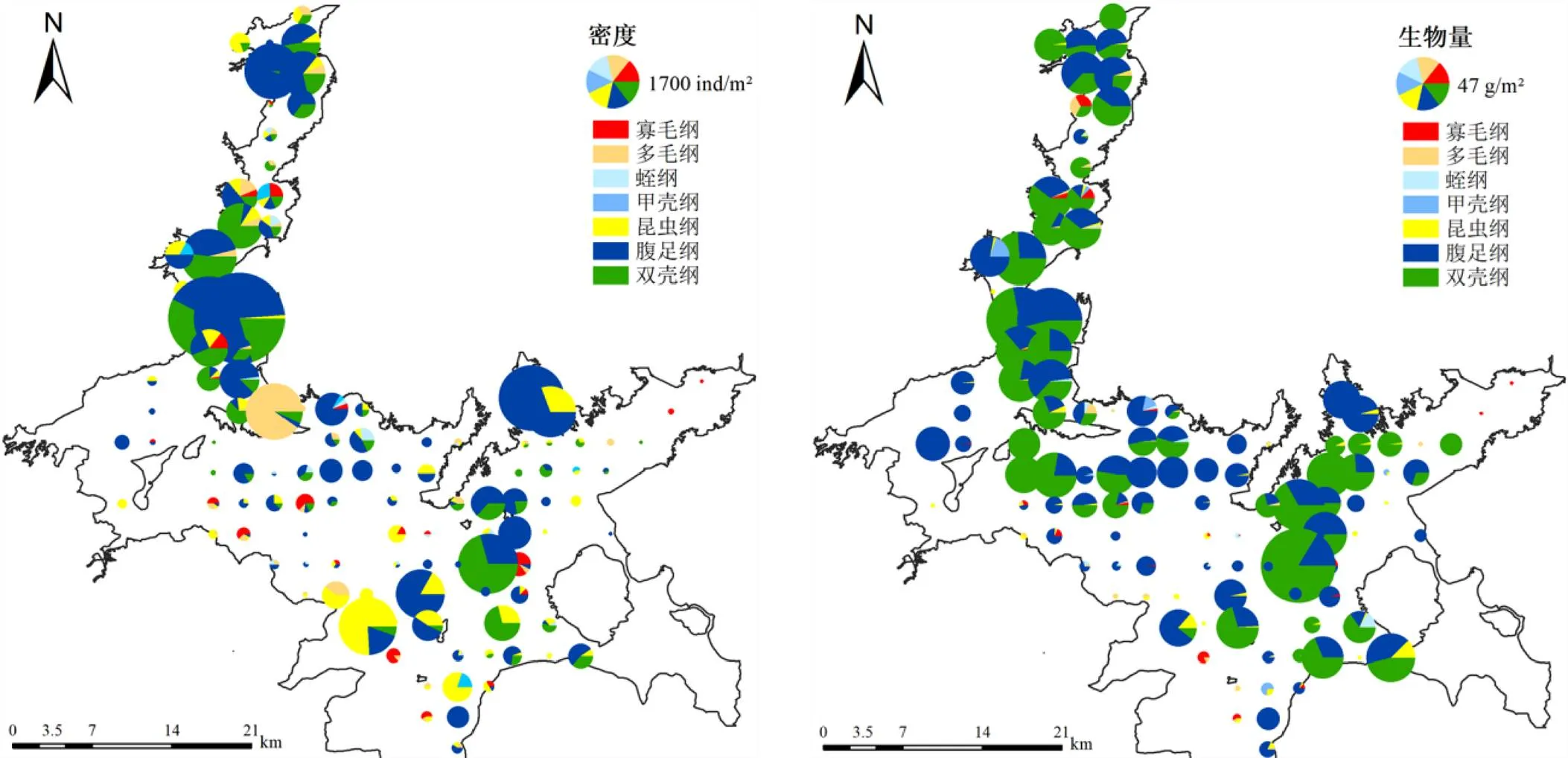

2.2 密度和生物量

全湖大型底棲動物的平均密度和平均生物量分別為158.38ind/m2和173.76g/m2.大型底棲動物密度空間差異較大(圖5),最高值出現在西北湖區的樣點,達到1897.14ind/m2,西北湖區的平均密度要高于其它湖區,為333.34ind/m2,其次為北部湖區,平均密度為288.21ind/m2,而中部湖區平均密度最低,僅為85.03ind/m2,東部湖區與南部湖區平均密度較為接近,分別為110.03和119.74ind/m2.大型底棲生物量空間變化也較大,最高值出現在南部湖區的一個樣點,達到4678.11g/m2,與密度分布相同,西北湖區的平均生物量最高,為354.41g/m2,中部湖區最低,僅為65.67g/m2,而南部湖區、北部湖區、東部湖區分別為256.96,220.94,120.99g/m2.從不同類群所占比重可以看出,密度方面,腹足綱和雙殼綱是優勢類群,平均密度分別為78.29,38.53ind/m2,昆蟲綱也占據一定比重,平均密度為23.07ind/m2.生物量方面,雙殼綱和腹足綱主導了全湖生物量的空間變化,平均生物量分別為119.06g/m2和54.00g/m2,主要由于軟體動物個體相對較大.

軟體動物在各湖區均有出現,主要分布在湖區內部區域,而沿岸區域分布較少.銅銹環棱螺、大沼螺、河蜆和淡水殼菜是軟體動物的優勢種,占軟體動物總密度和總生物量的80.14%和64.33%.其中銅銹環棱螺、大沼螺全湖區廣泛分布,在西北湖區平均密度和平均生物量最高,中部湖區較低.河蜆與前二者分布相似,在中部湖區分布最低,平均密度和平均生物量僅分別為3.45ind/m2、7.06g/m2,在其它湖區則分布較高.淡水殼菜主要集中分布在北部湖區,其它湖區相對較少.

昆蟲綱主要以搖蚊幼蟲為主,全湖搖蚊幼蟲平均密度為19.94ind/m2,其優勢種為中國長足搖蚊、德永雕翅搖蚊和黃色羽搖蚊,平均密度為8.95ind/m2,占搖蚊幼蟲總密度的44.87%.搖蚊幼蟲空間分布上差異較大,其中中部湖區、南部湖區、北部湖區搖蚊幼蟲種類較多,平均密度較高,分別為29.53,24.54, 22.24ind/m2,東部湖區發現種類較少,搖蚊幼蟲平均密度為12.50ind/m2,西北部湖區僅發現中國長足搖蚊,平均密度為3.86ind/m2.除搖蚊幼蟲外,昆蟲綱其它種類較少,主要以楊氏桑嘎蜉為主,北部湖區和西北部湖區分布較高,平均密度分別為10.60和9.85ind/m2,而中部湖區和南部湖區未發現.

圖5 鄱陽湖大型底棲動物各類群密度和生物量的空間格局

寡毛綱、多毛綱、蛭綱和甲殼綱在鄱陽湖大型底棲動物總密度中所占比例很低(9.95%).寡毛綱僅采集到蘇氏尾鰓蚓和霍甫水絲蚓2種,全湖平均密度分別為2.39和2.68ind/m2,主要分布在西北部湖區、中部湖區和東部湖區,其他湖區密度較低.多毛綱主要分布在各湖區沿岸帶部分樣點中,其優勢種為寡鰓齒吻沙蠶,主要分布在北部湖區和西北部湖區,其他湖區密度較低.蛭綱主要分布在中部湖區及北部湖區的沿岸帶,東部湖區并未發現該類群.甲殼綱在全湖區出現率較低,優勢種為秀麗白蝦,北部湖區相對分布較多,其它湖區密度很低.

2.3 群落結構差異和多樣性

表3 不同湖區大型底棲動物特征種平均密度(ind/m2)及其對組內相似性貢獻百分比(%)

ANOSIM檢驗結果表明各湖區之間的底棲動物群落存在顯著差異(=0.002),各湖區的相似性百分比介于80.80%~89.62%之間(表3).北部湖區的特征種為河蜆、銅銹環棱螺、大沼螺、寡鰓齒吻沙蠶、楊氏桑嘎蜉、淡水殼菜,SIMPER分析表明這6個種類對組內相似性貢獻率最大(累積達到90.30%).西北部湖區的特征種為銅銹環棱螺、河蜆、大沼螺、中國長足搖蚊、楊氏桑嘎蜉,其對組內相似性的累積貢獻率為90.45%.中部湖區的特征種為銅銹環棱螺、紋沼螺、大沼螺、背蚓蟲、扁蛭屬一種、河蜆、中國長足搖蚊,其對組內相似性的累積貢獻率為90.12%.東部湖區的特征種為河蜆、銅銹環棱螺、長角涵螺、大沼螺、紅裸須搖蚊、寡鰓齒吻沙蠶,其對組內相似性的累積貢獻率為92.19%.南部湖區的特征種為銅銹環棱螺、中國長足搖蚊、紋沼螺、河蜆、蘇氏尾鰓蚓、大沼螺、黃色羽搖蚊,其對組內相似性的累積貢獻率為93.26%.

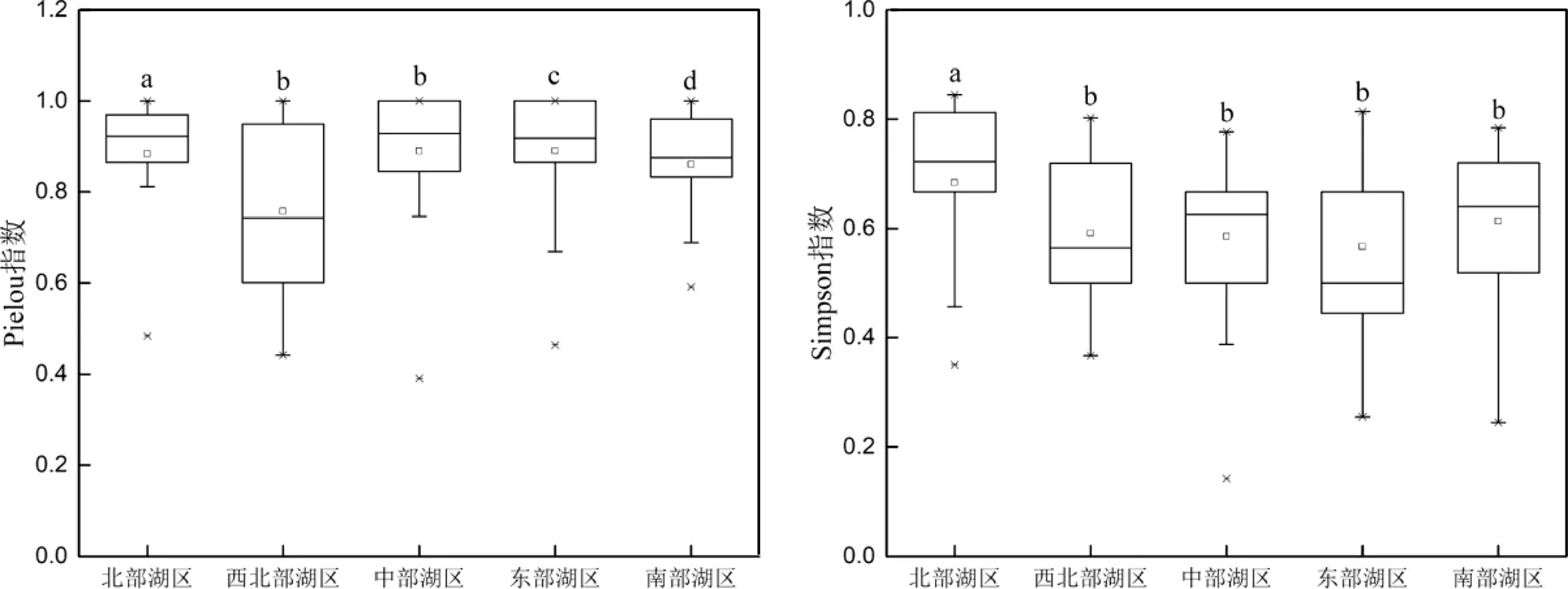

4個多樣性指數在不同湖區間均存在顯著差異(<0.05,圖6).Simpson指數全湖區平均值為0.43,北部湖區平均值最高(0.68),東部湖區平均值最低(0.32).Margalef指數全湖區平均值為1.03,北部湖區平均值最高(1.82),東部湖區平均值最低(0.68). Shannon-Wiener指數全湖區平均值為0.80,北部湖區平均值最高(1.39),東部湖區平均值最低(0.56). Pielou指數全湖區平均值為0.62,北部湖區平均值最高(0.88),西北部湖區平均值最低(0.50).總體而言,北部湖區相較于其它湖區的底棲動物多樣性更高.

不同字母表示湖區間具有顯著差異(<0.05)

2.4 關鍵環境影響因子識別

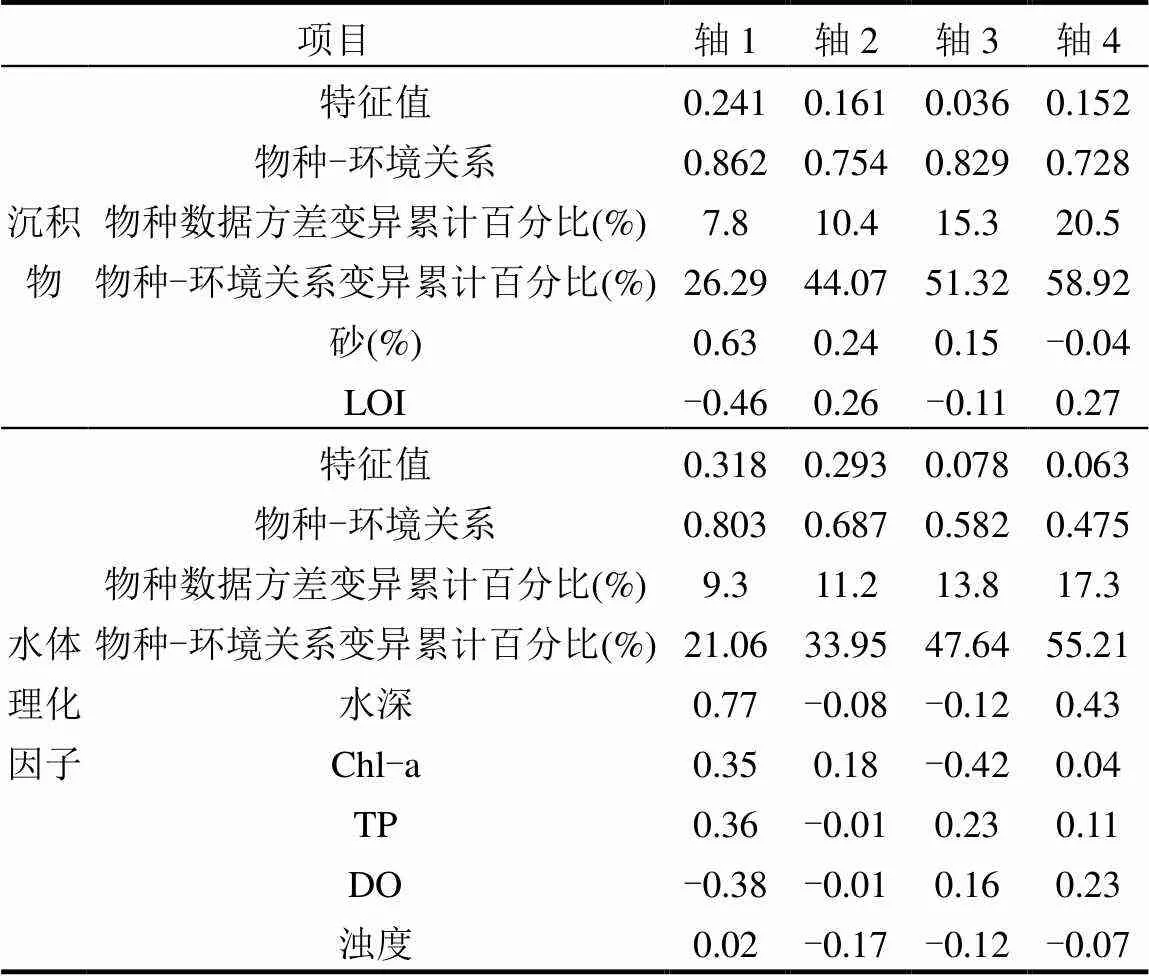

DCA分析結果表明第一軸的軸長5.24,因此選擇單峰模型CCA排序分析.與沉積物參數作CCA分析篩選出2個環境因子,第一排序軸與LOI相關性較高,第二排序軸與砂(>63μm)相關性較高(圖7),CCA分析的第1軸和第2軸的特征值分別為0.241和0.161,分別解釋10.4%的物種數據方差變異和44.07%的物種-環境關系變異(表4).底棲動物密度與水體理化因子CCA分析最終篩選出5個環境因子.第1排序軸與水深、Chl-a、TP、DO相關性較高,第2排序軸與濁度相關性較高,CCA分析的第1軸和第2軸的特征值分別為0.318和0.293,分別解釋11.2%的物種數據方差變異和33.95%的物種-環境關系變異.

表4 底棲動物群落與環境因子的典范對應分析結果

3 討論

3.1 底棲動物群落結構空間異質性及影響因素

不同的區域環境因素對底棲動物群落結構和現存量會產生顯著影響.本文研究表明,底質類型、水深、溶解氧、濁度、總磷、葉綠素a是影響鄱陽湖大型底棲動物分布的主要影響因子.富營養化對湖泊底棲動物的影響前人已有充分的研究[20-21],此外,對于過水性湖泊而言,鄱陽湖平均換水周期約為30d[22],湖泊中的底棲藻類將會更容易被水流帶走,因此對底棲動物而言,將可能產生食物限制.而CCA分析結果表明Chla、TP為驅動底棲動物群落結構的主要影響因子,這2個指標除了可以衡量水體的富營養水平外,也可以從一定程度上表征底棲動物食物量多少,這一現象在同為過水性湖泊洞庭湖的研究中也有報道[23].此外,LOI是表征沉積物中有機質含量的指標,也可以表征底棲動物食物數量和質量.由于LOI和Chla、TP均是驅動底棲動物群落結構的影響顯著因子,可以推測食物資源可能主要影響著鄱陽湖底棲動物群落結構.鄱陽湖東部湖區底棲動物均勻度與多樣性顯著低于其它湖區,該區域底質粒徑偏細,粒徑范圍較窄,底質異質性較低難以為多類底棲動物提供棲息場所.北部湖區與南部湖區底質粒徑范圍較廣,生境多以淤泥+沙混合底質為主,為底棲動物提供了生存空間和庇護場所,適合軟體動物棲息,同時也有利于寡毛類和搖蚊幼蟲生存,從而表現出更高的多樣性.底質粒徑大小是底質類型的重要決定因素.一般而言,底棲動物多樣性隨底質粒徑增大而發生顯著變化,且一般不同類型底質中的優勢類群不同[24].底質粒徑大小與有機質和有機污染物的富集有關,粒徑較小的底質與有機質更易結合,低有機質含量的底質無法支撐復雜的底棲動物食物網結構和較高生物量,造成湖泊底棲動物群落結構的改變和群落多樣性的顯著降低[25].不同類群底棲動物對底質類型的喜好差異較大,一般而言,粒徑偏小的底質不利于濾食者的攝食,影響軟體動物的棲息,如河蜆喜歡砂質淤泥底質,而顫蚓類和搖蚊幼蟲喜好棲居于淤泥底質中,因此底質類型直接影響底棲動物的群落組成和多樣性[26].一般認為,從沿岸帶生境多樣性較高,能夠容納更多的動物生存,因此底棲動物多樣性會隨著沿岸帶到湖心逐漸降低.本研究中雖然水深也是驅動鄱陽湖底棲動物群落結構的主要影響因子,但結果表明,鄱陽湖深水區域相較于沿岸洲灘與湖灣淺水區域底棲動物豐富度較高,如軟體動物主要分布在湖區內部深水區域,而沿岸區域分布較少.出現這種截然相反的情況是因為鄱陽湖不同季節水位波動較大,在干旱季節,沿岸帶長期出露水面,從而導致其生境不穩定,抑制底棲動物生存.濁度和溶解氧能夠直接影響底棲動物生存,尤其是雙殼類,對濁度和溶解氧要求較高.

3.2 底棲動物群落結構歷史演變

近年來,受人類活動、江湖關系逐漸改變等影響,鄱陽湖湖泊富營養化程度嚴重[27],底棲動物群落組成與結構也發生了顯著變化.本次調查中,共采集底棲動物48種,平均密度和生物量為158.38ind/m2和173.76g/m2,優勢種為河蜆、銅銹環棱螺和大沼螺.歷史上對鄱陽湖底棲動物進行過多次調查(表5),與20世紀90年代相比,物種數、平均密度與生物量下降明顯.另外大型底棲動物群落結構變化顯著,優勢種呈現小型化的趨勢,從豐富的軟體動物演變為小型軟體動物河蜆和耐污能力較強的銅銹環棱螺,出現了蚌類資源衰退的現象.張屹等[28]對洞庭湖大型底棲動物群落演變的研究表明,近30a大型底棲動物的密度呈波動式下降趨勢,相對較為耐污的種類成為優勢種,這一演變特征與鄱陽湖較為相似.此外,由于本次調查在鄱陽湖布設了133個監測點,因此與歷史研究相比,本次調查中沿岸帶監測點位更多,而螺類在沿岸帶分布較多,這也可能是本次調查中優勢種多數為螺類的主要原因.

表5 鄱陽湖大型底棲動物的物種數、優勢種、平均密度和平均生物量的年代變化

底棲動物群落結構的變化,與棲息環境變化和人為干擾程度的加劇密不可分.引起鄱陽湖底棲動物群落結構變化可能主要有以下方面原因:一方面是鄱陽湖存在大量采砂作業的現象,2001~2010年鄱陽湖采砂面積約為260.40km2,挖砂深度平均4.95m, 2005~2006年采砂量為2.36億m3,占長江中下游地區消費量的40%[29-30].采砂造成的底質破壞以及水體濁度升高使底棲動物棲息地喪失和食源嚴重不足[31].劉振元等[32]對南洞庭湖軟體動物多樣性評估表明,采砂區物種組成最為單一,采砂是影響軟體動物生存的重要制約因素.Meng等[33]對洞庭湖的研究表明采砂活動直接導致水深增加,透明度降低,沉積物粒徑改變,軟體動物類群喪失賴以生存的棲息地,進而導致湖泊底棲動物群落結構變得簡單化.劇烈的采砂活動導致湖泊底質生境穩定性較低,部分底棲動物直接被清除或死亡.另一方面是鄱陽湖水位變化明顯,研究表明,1990~2016年期間,長江干流水量減少導致鄱陽湖豐水期平均水位下降明顯,而地形改變導致枯水期水位下降,水域面積低至500km2[34].2005年后鄱陽湖水位與之前相比降幅可達9.4%,枯水期提前且持續時間長,10月份水位異常偏低[35].高變幅的水位對底棲動物群落將產生變化,特別對湖泊沿岸帶底棲動物產生顯著影響[36]. Aroviita等[37]對芬蘭23個湖泊的對比研究發現,沿岸帶底棲動物在不同水位變幅情況下具有顯著差異,物種豐富度隨變幅的增大而降低.一般認為,水草是底棲動物分布的重要環境因子.大型沉水植物為底棲動物提供了更加多樣的生境,利于腹足類、昆蟲類等底棲動物生活、攝食和繁殖.茂盛水草的存在亦為底棲動物躲避魚類及其它大型動物的掠食以及水流、風力的不利影響提供了避難場所.近30a來鄱陽湖長期持續低枯湖水位,水生植被生存空間被逐漸壓縮,導致水生植被大幅縮減[38],可能也是鄱陽湖底棲動物群落結構變化的重要原因.

4 結論

4.1 本次鄱陽湖調查共采集大型底棲動物48種,平均密度為158.38ind/m2,平均生物量為173.76g/m2,底棲動物的主要優勢種為河蜆、銅銹環棱螺、大沼螺,不同湖區的種類數、優勢種均存在顯著差異.

4.2 空間尺度上,水深、溶解氧、濁度、總磷、葉綠素a、燒失量和底質類型是鄱陽湖底棲動物群落結構的顯著影響因子.

4.3 時間尺度上,與20世紀90年代相比鄱陽湖底棲動物的物種數呈下降的趨勢,優勢種從大型軟體動物逐漸演變成小型軟體動物,引起鄱陽湖底棲動物群落結構變化可能與采砂、水文情勢變化、水生植被衰退等因素有關.

[1] 王備新,楊蓮芳.大型底棲無脊椎動物水質快速生物評價的研究進展[J]. 南京農業大學學報, 2001,24(4):107-111.

Wang B X, Yang L F. Advances in rapid bio-assessment of water quality using benthic macroinvertebrates [J]. Journal of Nanjing Agricultural University, 2001,24(4):107-111.

[2] Covich A P, Palmer M A, Crowl T A, et al. The role of benthic invertebrate species in freshwater ecosystems: zoobenthic species influence energy flows and nutrient cycling [J].BioScience, 2004,54(8):767-775.

[3] 張 又,劉 凌,蔡永久,等.太湖流域河流及溪流大型底棲動物群落結構及影響因素[J]. 中國環境科學, 2015,35(5):1535-1546.

Zhang Y, Liu L, Cai Y J, et al. Benthic macroinvertebrate community structure in rivers and streams of Lake Taihu Basin and environmental determinants [J]. China Environmental Science, 2015,35(5):1535-1546.

[4] 金小偉,王業耀,王備新,等.我國流域水生態完整性評價方法構建[J]. 中國環境監測, 2017,33(1):75-81.

Jin X W, Wang Y Y, Wang B X, et al. Methods development for monitoring and assessment of ecological integrity of surface waters in China [J]. Environmental Monitoring in China, 2017,33(1):75-81.

[5] Li B, Yang G S, Wan R R, et al. Comparison of random forests and other statistical methods for the prediction of lake water level: a case study of the Poyang Lake in China [J]. Hydrology Research, 2016, 47(S1):69-83.

[6] Zhang Z X, Chen X, Xu C Y, et al. Examining the influence of river–lake interaction on the drought and water resources in the Poyang Lake basin [J]. Journal of Hydrology, 2015,522:510-521.

[7] 張 琍,陳曉玲,張 媛,等.水文地貌分區下鄱陽湖豐水期水質空間差異及影響機制[J]. 中國環境科學, 2014,34(10):2637-2645.

Zhang L, Chen X L, Zhang Y, et al. Spatial distribution of water quality and its impacting factor in the wet season of Poyang Lake using the hydro-geomorphological partitions [J]. China Environmental Science, 2014,34(10):2637-2645.

[8] 王偉莉,閆振廣,何 麗,等.五種底棲動物對優控污染物的敏感性評價 [J]. 中國環境科學, 2013,33(10):1856-1862.

Wang W L, Yan Z G, He L, et al. Sensitivity evaluation of five zoobenthos to priority pollutants [J]. China Environmental Science, 2013,33(10):1856-1862.

[9] 謝欽銘,李 云,熊國根.鄱陽湖底棲動物生態研究及其底層魚產力的估算[J]. 江西科學, 1995,13(3):161-170.

Xie Q M, Li Y, Xiong G G. The ecological study of macrozoobenthic and the estimation of demersal fish productivity in Poyang Lake [J]. Jiangxi Science, 1995,13(3):161-170.

[10] Wang H Z, Xu Q Q, Cui Y D, et al. Macrozoobenthic community of Poyang Lake, the largest freshwater lake of China, in the Yangtze floodplain. [J]. Limnology, 2007,8(1):65-71.

[11] 歐陽珊,詹 誠,陳堂華,等.鄱陽湖大型底棲動物物種多樣性及資源現狀評價[J]. 南昌大學學報(工科版), 2009,31(1):9-13.

Ou Y S, Zhan C, Chen T H, et al. Species diversity and resource assessment of macrozoobenthos in Poyang Lake [J]. Journal of Nanchang University(Engineering & Technology), 2009,31(1):9-13.

[12] Cai Y J, Lu Y J, Wu Z S, et al. Community structure and decadal changes in macrozoobenthic assemblages in Lake Poyang, the largest freshwater lake in China [J]. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 2014,414:1-18.

[13] 楊桂山,馬榮華,張 路,等.中國湖泊現狀及面臨的重大問題與保護策略[J]. 湖泊科學, 2010,22(6):799-810.

Yang G S, Ma R H, Zhang L, et al. Lake status, major problems and protection strategy in China [J]. Journal of Lake Sciences, 2010,22(6): 799-810.

[14] 錢奎梅,劉寶貴,陳宇煒.鄱陽湖浮游植物功能群的長期變化特征(2009~2016年) [J]. 湖泊科學, 2019,31(4):1035-1044.

Qian K M, Liu B G, Chen Y W. Long term dynamics of phytoplankton functional groups in Lake Poyang during 2009~2016 [J]. Journal of Lake Sciences, 2019,31(4):1035-1044.

[15] 劉月英,張文珍,王躍先,等.中國經濟動物志-淡水軟體動物[M]. 北京:科學出版社, 1979.

Liu Y Y, Zhang W Z, Wang Y X, et al. Economic fauna of China (freshwater mollusk) [M]. Beijing:Science Press, 1979.

[16] Morse J C, Yang L F, Tian L X. Aquatic insects of China useful for monitoring water quality [M]. Nanjing: Hohai University Press, 1994.

[17] 王俊才,王新華.中國北方搖蚊幼蟲[M]. 北京:中國言實出版社, 2011.

Wang J C, Wang X H. Northern China Chironomus larva [M]. Beijing:Yanshi Press in China, 2011.

[18] 國家環境保護總局《水和廢水監測分析方法》編委會.水和廢水監測分析方法[M]. 4版.北京:中國環境科學出版社, 2002.

“Water and wastewater monitoring and analysis method”editorial board of State Environmental Protection Administration of China. Monitoring and analysis methods of water and wastewater [M]. fourth edition.Beijing:China Environmental Science Press, 2002.

[19] 韓 潔,張志南,于子山.渤海中、南部大型底棲動物的群落結構[J]. 生態學報, 2004,24(3):531-537.

Han J, Zhang Z N, Yu Z S. Macrobethic community structure in the southern and central Bohai Sea, China [J]. Acta Ecologica Sinica, 2004,24(3):531-537.

[20] 龔志軍,謝 平,唐匯涓,等.水體富營養化對大型底棲動物群落結構及多樣性的影響[J]. 水生生物學報, 2001,25(3):210-216.

Gong Z J, Xie P, Tang H J, et al. The influence of eutrophycation upon community structure and biodiversity of macrozoobenthos [J]. Acta Hydrobiologica Sinica, 2001,25(3):210-216.

[21] 蔡永久,龔志軍,秦伯強.太湖大型底棲動物群落結構及多樣性[J]. 生物多樣性, 2010,18(1):50-59.

Cai Y J, Gong Z J, Qin B Q. Community structure and diversity of macrozoobenthos in Lake Taihu, a large shallow eutrophic lake in China [J]. Biodiversity Science, 2010,18(1):50-59.

[22] 李云良,姚 靜,李夢凡,等.鄱陽湖換水周期與示蹤劑傳輸時間特征的數值模擬[J]. 湖泊科學, 2017,29(1):32-42.

Li Y L, Yao J, Li M F, et al. Numerical simulations of residence time and tracer travel time in Lake Poyang [J]. Journal of Lake Sciences, 2017,29(1):32-42.

[23] 王小毛,歐伏平,王丑明,等.洞庭湖底棲動物長期演變特征及影響因素分析[J]. 農業環境科學學報, 2016,35(2):336-345.

Wang X M, Ou F P, Wang C M, et al. Long-term evolution and influencing factors of macrozoobenthos in Dongting Lake [J]. Journal of Agro-Environment Science, 2016,35(2):336-345.

[24] 段學花,王兆印,田世民.河床底質對大型底棲動物多樣性影響的野外試驗[J]. 清華大學學報(自然科學版), 2007,47(9):1553-1556.

Duan X H, Wang Z Y, Tian S M. Field experiment on the effect of streambed substrate on macroinvertebrate diversity [J]. Journal of Tsinghua University(Science and Technology), 2007,47(9):1553-1556.

[25] Thompson B, Lowe S. Assessment of macrobenthos response to sediment contamination in the San Francisco Estuary,California,USA [J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 2004,23(9):2178-2187.

[26] 鄒 偉,李太民,劉 利,等.蘇北駱馬湖大型底棲動物群落結構及水質評價[J]. 湖泊科學, 2017,29(5):1177-1187.

Zou W, Li T M, Liu L, et al. Macrozoobenthic community structure and water quality assessment of Lake Luoma, Jiangsu Province,China [J]. Journal of Lake Sciences, 2017,29(5):1177-1187.

[27] 胡春華,周文斌,王毛蘭,等.鄱陽湖氮磷營養鹽變化特征及潛在性富營養化評價[J]. 湖泊科學, 2010,22(5):723-728.

Hu C H, Zhou W B, Wang M L, et al. norganic nitrogen and phosphate and potential eutrophication assessment in Lake Poyang [J]. Journal of Lake Sciences, 2010,22(5):723-728.

[28] 張 屹,王丑明,石慧華,等.洞庭湖近30年大型底棲動物的群落演變[J]. 生態環境學報, 2015,24(8):1348-1353.

Zhang Y, Wang C M, Shi H H, et al. Macrobenthic community succession during last thirty years in Dongting Lake [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2015,24(8):1348-1353.

[29] 江 豐,齊述華,廖富強,等.2001~2010年鄱陽湖采砂規模及其水文泥沙效應[J]. 地理學報, 2015,70(5):837-845.

Jiang F, Qi S H, Liao F Q, et al. Hydrological and sediment effects from sand mining in Poyang Lake during 2001~2010 [J]. Acta Geographica Sinica, 2015,70(5):837-845.

[30] Lai X J, David S, Claire H, et al. Sand mining and increasing Poyang Lake’s discharge ability: A reassessment of causes for lake decline in China [J]. Journal of Hydrology, 2014,519:1698-1706.

[31] Zou W, Tolonen K T, Zhu G W, et al. Catastrophic effects of sand mining on macroinvertebrates in a large shallow lake with implications for management [J]. Science of the Total Environment, 2019,695: 133706.DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.133706.

[32] 劉振元,孟星亮,李正飛,等.南洞庭湖區軟體動物物種多樣性評估及保護對策[J]. 生物多樣性, 2020,28(2):155-165.

Liu Z Y, Meng X L, Li F F, et al. Diversity assessment and protection strategies for the mollusk community in the southern Dongting Lake [J]. Biodiversity Science, 2020,28(2):155-165.

[33] Meng X L, Jiang X M, Li Z F,et al.Responses of macroinvertebrates and local environment to short-term commercial sand dredging practices in a flood-plain lake [J]. Science of the Total Environment, 2018,631-632:1350-1359.DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.03.086.

[34] 孫芳蒂,馬榮華.鄱陽湖水文特征動態變化遙感監測[J]. 地理學報, 2020,75(3):544-557.

Sun F D, Ma R H. Hydrologic changes of Poyang Lake based on radar altimeter and optical sensor [J]. Acta Geographica Sinica, 2020,75(3): 544-557.

[35] 鄧志民,張 翔,肖 洋,等.鄱陽湖水位演變及其影響因子分析[J]. 武漢大學學報(工學版), 2015,48(5):615-621.

Deng Z M, Zhang X, Xiao Y, et al. Study of evolution of water level in Poyang Lake and impact factors [J]. Engineering Journal of Wuhan University, 2015,48(5):615-621.

[36] 彭建華,鄭志偉,鄒 曦,等.漢豐湖底棲動物與環境因子間相關性初步研究[J]. 環境影響評價, 2015,37(5):63-68.

Peng J H, Zheng Z W, Zou X, et al. Study of correlation between benthos animals and environmental factors in Hanfeng Lake [J]. Environmental Impact Assessment, 2015,37(5):63-68.

[37] Aroviita J, H?m?l?inen H. The impact of water-level regulation on littoral macroinvertebrate assemblages in boreal lakes [J]. Hydrobiologia, 2008,613(1):45-56.

[38] 胡振鵬,林玉茹.鄱陽湖水生植被30年演變及其驅動因素分析[J]. 長江流域資源與環境, 2019,28(8):1947-1955.

Hu Z P, Lin Y R. Analysis of evolution process and driving factors for aquatic vegetations of Poyang Lake in 30years [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019,28(8):1947-1955.

Characteristics and driving factors of spatiotemporal succession of macrozoobenthos in Poyang Lake.

ZOU Liang-hua1,2, ZOU Wei2, ZHANG Qing-ji2,3, LI Ying2,4, GONG Zhi-jun2, ZHANG Yan-jie1, LU Shun-bao1*, CAI Yong-jiu2**

(1.College of Life Sciences, Jiangxi Normal University, Nanchang 330027, China;2.Key Laboratory of Watershed Geographic Sciences, Nanjing Institute of Geography & Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China;3. School of Geography & Ocean Science, Nanjing University , Nanjing 210023, China;4.School of Geography science, Southwest University, Chongqing 400715, China)., 2021,41(6):2881~2892

Macrozoobenthos community and environmental variables were investigated at 133 sites in Poyang Lake in July 2019. The relationships between macrozoobenthic community structure and environmental factors were examined. A total of 48 species belonging to 7 classes, 16 orders, 22 families and 38 genera were recorded. The average density and biomass of macrozoobenthos were 158.38 ind/m2 and 173.76g/m2, respectively, mainly dominated by,and. In terms of spatial patterns, the whole lake was divided into five areas, including northern, northwest, central, eastern and southern lake areas. One-way ANOVA analysis detected significant differences of physicochemical variables among the five lake areas, while no significant differences in sediment parameters. The community structure of benthic animals among the five lake areas also varied significantly as indicated by one-way analysis of similarity (ANOSIM). Regarding to biodiversity indexes, significantly higher values in northern lake were found than those in other lake areas. Canonical correspondence analyses (CCA) showed that water depth, dissolved oxygen, turbidity, total phosphorus, chlorophyll a, loss on ignition, and sediment type were significantly related to the community structure of macrozoobenthos. In the long term, the biodiversity of macrozoobenthos in Poyang Lake has declined significantly compared with those in their historical condition, with the dominated species changed from large molluscs to small molluscs and insects. Sand mining, changes in hydrological conditions and decline of aquatic vegetation were the main environmental factors regulating the spatiotemporal succession of the macrozoobenthic community structure in Poyang Lake.

Poyang Lake;macrozoobenthos;community structure;biodiversity;environmental factors

X171

A

1000-6923(2021)06-2881-12

2020-09-20

中國科學院戰略性先導科技專項(A類)(XDA23040203);國家自然科學基金資助項目(32071572,31660072,31760136);江西省自然科學基金資助項目(20201BAB204237);江西省教育廳基金(GJJ160312, GJJ170198)

* 責任作者, 教授, luxunbao8012@126.com; ** 副研究員, caiyj@niglas.ac.cn

鄒亮華(1994-),男,江西贛州人,碩士研究生,主要從事濕地生態學研究.