城鎮化建設的鄉鎮發展和環境污染效應

陳林 萬攀兵

摘要 文章匹配相關空間柵格數據與鄉鎮經濟統計數據,整理10 796個鄉鎮2013—2017年間的經濟面板數據和2011—2017年間的環境面板數據,并基于2014年全國重點鎮建設名單增補調整的政策沖擊,評估了鄉鎮地區城鎮化建設的經濟績效和環境績效。結果表明:第一,全國重點鎮建設在提升鄉鎮地區城鎮化發展水平的同時,加劇了其空氣污染,即積極的“鄉鎮發展效應”與消極的“環境污染效應”并存。第二,鄉鎮的城鎮化建設效果具有明顯的區位異質性。城鎮化建設的鄉鎮發展效應僅受到縣級城市中心的輻射影響,而環境污染效應則主要限于遠離地級和縣級城市中心的較偏遠鄉鎮。第三,城鎮化建設的鄉鎮發展效應離不開工業化的配合,但卻可能存在污染性生產活動向西部地區轉移的“污染避難所”效應。因此,在推動城鎮化建設過程中,要堅持走兼顧生態文明建設的新型城鎮化道路。特別是欠發達的西部地區和遠離區域經濟中心的偏遠地區,不可片面為了吸引產業和人口流入,而放松環境規制要求。對于污染端,要通過供給側結構性改革,加大對高耗能高污染工業的改造力度,促進傳統工業轉型升級,推動新型工業化與城鎮化同步發展。

關鍵詞 城鎮化;重點鎮建設;空氣污染;空間柵格數據;污染避難所

中圖分類號 F061.5? 文獻標識碼 A? 文章編號 1002-2104(2021)04-0062-12? DOI:10.12062/cpre.20200610

我國近年的城鎮化建設取得了令人矚目的成就,截至2019年底,城鎮常住人口增加到8.48億人,城鎮化率高達60.60%,已提前一年完成《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》中“常住人口城鎮化率達到60%左右”的發展目標。然而,伴隨快速城鎮化而來的環境污染問題也日益嚴重,城市建設與生態環境相互協調逐漸得到了政府相關部門的應有重視[1]。那么,近年來我國快速擴張的城鎮化建設是否遵循兼顧“綠色”與“增長”的高質量發展路徑,是否實現了“新型工業化與城鎮化同步發展”?不同地區的城鎮化建設效果有何差異,是否存在“污染避難所”效應[2]?探討以上問題具有重要的理論與現實意義。

現有研究大多基于省級或地市級層面的城鎮化發展水平指標考察我國城市地區城鎮化建設的各種績效[3-5],卻較少關注我國鄉鎮地區城鎮化建設的政策效果,較少使用鄉鎮一級的微觀層面數據與研究樣本。鑒于此,作者依托國家統計局最新發布的鄉鎮統計數據并匹配中科院資源環境科學數據中心、歐洲中期天氣預報中心及哥倫比亞大學社會經濟數據和應用中心等提供的空間柵格數據,利用2014年國家重點鎮增補調整這一政策沖擊構筑雙重差分模型,評估了近年來我國鄉鎮地區城鎮化建設的經濟績效和環境績效及其空間異質性。

1 文獻綜述

1.1 關于城鎮化建設的經濟效應研究

現有研究分別從經濟增長[6-7]、居民消費[8-9]、產業結構[10-11]、城鄉收入分配[12-13]和公共服務供給[14-15]等維度考察了城鎮化建設的經濟效應。朱孔來等[16]研究發現,城鎮化率每提高一個百分點,可以維持7.1%的經濟增長。雷瀟雨和龔六堂[17]的理論模型和實證檢驗均揭示出,城鎮化水平的提高可以促進城市消費率的增長,但是城鎮化發展過快則會抑制消費率的增長。基于省級層面的新型城鎮化綜合指數和空間計量模型,藍慶新和陳超凡[18]實證發現,我國新型城鎮化建設能夠顯著提升產業發展層次。利用全國各地市人口城鎮化率與城鄉收入比數據,張耀軍和柴多多[19]研究揭示了城鎮化發展水平與城鄉收入差距之間的負向關系。總體上,學界對城鎮化建設的經濟效應以正面態度為主。

遺憾的是,已有研究幾乎均是基于城鎮化率和城鎮地區人口密度、人口規模、GDP密度等城鎮化建設的結果變量[20],考察我國城鎮化建設對各種經濟指標的影響,可能存在遺漏變量和反向因果問題。有別于現有文獻,作者利用2014年國家重點鎮建設名單的增補調整來識別不同地區城鎮化建設力度的外生波動差異,并通過構造雙重差分模型來考察城鎮化建設對地區城鎮化發展水平的影響,從而較好地克服潛在的內生性問題。另外,不同于現有研究主要關注城市地區的城鎮化建設,作者著眼于鄉鎮地區的城鎮化建設,進一步拓寬了城鎮化研究的范疇。

1.2 關于城鎮化建設的環境效應研究

關于城鎮化建設與環境質量關系的研究,主要存在兩種競爭性的觀點。一種觀點認為,城鎮化建設離不開工業化的發展,伴隨著產業集聚和人口規模擴張,城鎮化建設可能因為能源消費激增而使得地區環境質量惡化。大量研究為此提供了支持性證據。如Hu等[21]發現,經歷30年高強度的工業化和城鎮化后,珠三角地區的土壤重金屬污染物顯著增加。鄧曉蘭等[22]使用1995—2010年中國省域面板數據發現,隨著經濟不斷發展,碳排放軌跡表現為單調遞增形態。張騰飛等[23]也檢驗出,中國的城鎮化進程對碳排放存在正向的影響。另一種觀點聲稱,城鎮化可通過有效利用公共基礎設施而降低能源使用和污染排放水平[24-25]。如張可[26]指出,經濟集聚促進了污染排放總量的空間集中,經濟活動向經濟密度高的城市集中有利于減排。梁偉等[27]采用廣義空間三階段最小二乘法進行整體估計后發現,本地和周邊地區城鎮化率的提升均對其霧霾污染具有顯著的負向影響。

總之,以往研究并不能就城鎮化建設與環境質量之間的內在關系達成有效共識。其主要原因在于現有研究無法有效分離出政策和空間效果的異質性。中國城鎮化建設很大程度上由地方政府主導,不同層級、區位和職能的地方政府由于面臨的考核壓力和晉升激勵有別,從而對環境造成不同程度的影響。另外,中國幅員遼闊,區域間存在巨大的空間異質性。因此,僅使用省級層面或地市級層面的面板數據,通過添加有限的經濟變量控制地域間的差異可能無法得出一致的結論。為此,作者試圖使用更為細致的鄉鎮面板數據考察城鎮化建設與環境質量之間的關系及其空間異質性效果。

2 重點鎮建設背景

2004年2月4日,原建設部、國家發改委等六部委公布了第一批1 887個重點鎮建設名單。經過十年左右的發展,首批全國重點鎮在集聚人口、擴大就業、帶動農村地區發展等方面取得一定成效。2013年7月,住建部、國家發改委等六部委在全國范圍內組織開展了重點鎮增補調整工作,并于2014年7月21日發布了最新一批重點鎮建設名單,同時宣布2004年的重點鎮名單作廢。

此輪重點鎮建設不僅要“服務支持農村、增強農村活力”,而且要“承接城市產業轉移、緩解城市壓力”,從而“落實積極穩妥推進城鎮化的戰略”。并且明確提出要“將全國重點鎮作為今后各地各有關部門扶持小城鎮發展的優先支持對象”。2016年國務院印發《關于深入推進新型城鎮化建設的若干意見》,在關于“加快培育中小城市與特色小城鎮”的要求中,特別強調“提升縣城與重點鎮基礎設施水平”和“加大對中西部地區發展潛力大、吸納人口多的縣城和重點鎮的支持力度”。

伴隨著新一輪重點鎮名單的出臺,各級政府加大了對重點鎮的財政支持和政策傾斜[28]。以廣西賀州市政府為例,2015年出臺的《中共賀州市委員會賀州市人民政府關于推進綜合配套改革加快重點鎮發展的意見》中規定,“重點鎮轄區征收的土地出讓金,扣除成本和按規定計提各項基(資)金后,按不低于80%補助重點鎮”。為支持重點鎮基礎設施建設,賀州市鐘山縣要求,重點鄉鎮每年組織的城市維護建設稅收入全額返回鄉鎮。

經過增補調整后,我國重點鎮的數量急劇增加,從原先的1 887個重點鎮,增加到了3 675個,增長了近一倍,基本上“使每個縣(市)至少有1個重點發展的建制鎮列入全國重點鎮”。東部、中部和西部地區重點鎮均顯著增加。其中,東部地區增長最為迅速,全國占比從2004年的36.3%進一步上升到42.37%。在政策扶持下,東北、西北和西南等邊境地區重點鎮也明顯增加。

作者主要關注最新一批重點鎮建設的政策效果。預期在嚴格的考核壓力和地方政府自下而上的錦標賽式競爭下,納入重點鎮名單的鄉鎮在承接產業轉移和發展地方經濟方面會表現出更大的積極性,從而可能對當地城鎮化發展和環境質量產生影響。

3 研究設計

3.1 數據來源與處理

作者使用的鄉鎮面板數據分為2013—2017年鄉鎮經濟面板數據和2011—2017年鄉鎮環境面板數據。前者主要摘自2014—2018年中國縣域統計年鑒鄉鎮卷。主要從中選取鄉鎮人口、工業企業數量和企業從業人員等指標。由于鄉鎮層面統計指標較為缺乏且不連續,為增加更多的經濟指標,將鄉鎮數據與2014—2018年中國縣域統計年鑒縣市卷中關于縣域的統計數據進行匹配,從而得到鄉鎮所在縣的經濟發展信息。

根據鄉鎮名稱,從谷歌地圖上獲取到每個鄉鎮行政中心的精確地理坐標。進一步根據經緯度信息并使用Arcgis 10.2采樣分析,可以得到與每個鄉鎮行政中心距離最近的氣溫、降水、風速、對流層高度和PM2.5濃度數據。其中,氣溫和降水數據來源于中國科學院資源環境科學數據中心。由于該網站上公開的氣溫和降水數據僅更新到2015年,進一步從歐洲中期天氣預報中心發布的近地面2 m高的氣溫數據(精度為0.125°×0.125°)和美國國家航空航天局(NASA)網站上公布的全球降水測量數據(GPM)(精度為0.1°×0.1°)增補得到2016—2017年的氣溫和降水數據。考慮到這兩項數據為月度數據,通過對各月數據取均值或加總

可以得到年度氣溫和降水數據。風速和對流層高度數據來自歐洲中期天氣預報中心ERA-interim數據庫。PM2.5濃度數據源自哥倫比亞大學社會經濟數據和應用中心公布的精度為0.1°×0.1°的全球空間柵格數據。這一歷史時間序列數據由Van Donkelaar等[29]通過處理捕捉氣溶膠光學厚度AOD(Aerosol Optical Depth)的衛星圖片,并結合地球大氣運輸模型(Global Chemical Transport Model)以及地面PM2.5觀測站數據估算得到。該數據剔除了自然界灰塵與海鹽對PM2.5濃度的貢獻,并經過人口加權調整[30]。

剔除掉核心變量指標缺失值樣本后,為避免行政區劃調整的影響,僅保留樣本期間名稱一致的鄉鎮。此外,也剔除了行政職能特殊的兵團和農場以及街道辦事處樣本。最終,得到10 796個鄉鎮的經濟面板數據(2013—2017)和環境面板數據(2011—2017)。

3.2 雙重差分模型

以2014年全國重點鎮增補調整作為我國鄉鎮地區城鎮化建設的一次政策沖擊,考察鄉鎮城鎮化建設的發展效應和環境效應。其中,2014年最新被列入重點鎮建設名單的鄉鎮作為城鎮化建設力度更大的處理組,2004年和2014年均未被選入重點鎮建設名單的鄉鎮作為城鎮化建設力度更小的控制組。鑒于2004年和2014年前后兩輪重點鎮的建設目標和政策內容不同,為集中考察最新的2014年重點鎮建設的政策效果,將2004年已經列入重點鎮建設名單的鄉鎮樣本進行刪除。

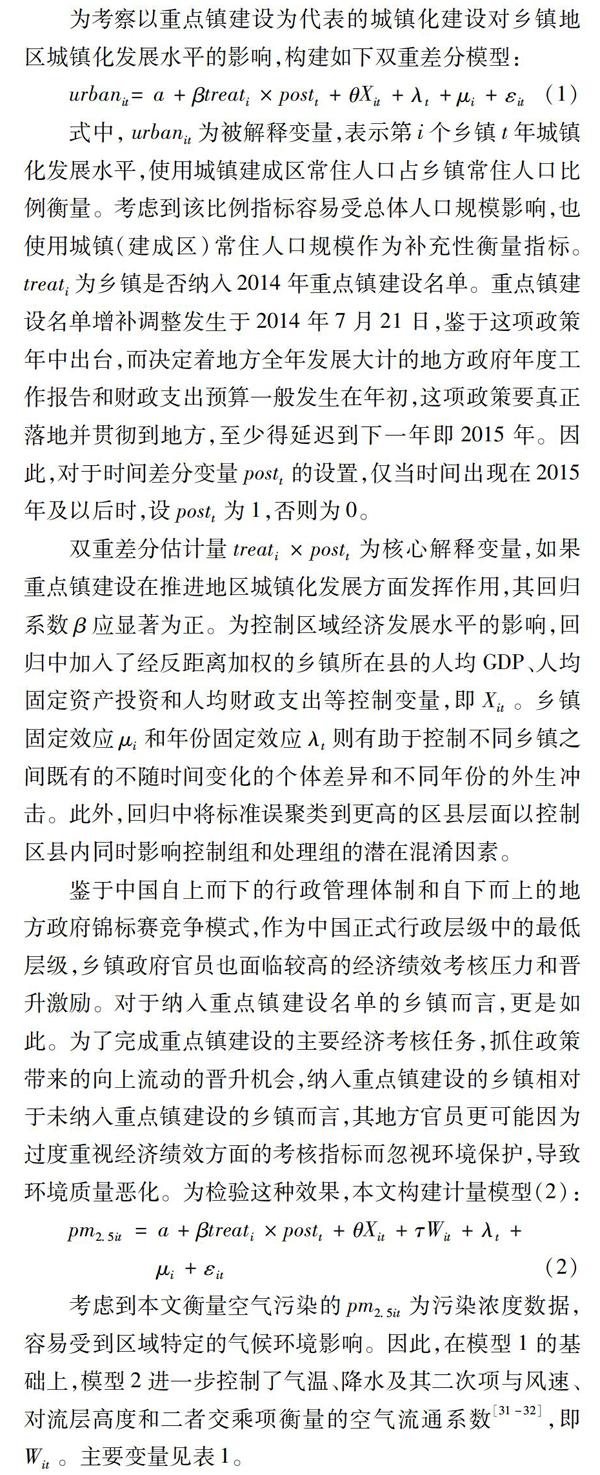

為考察以重點鎮建設為代表的城鎮化建設對鄉鎮地區城鎮化發展水平的影響,構建如下雙重差分模型:

urbanit=a+βtreati×postt+θXit+λt+μi+εit(1)

式中,urbanit為被解釋變量,表示第i個鄉鎮t年城鎮化發展水平,使用城鎮建成區常住人口占鄉鎮常住人口比例衡量。考慮到該比例指標容易受總體人口規模影響,也使用城鎮(建成區)常住人口規模作為補充性衡量指標。treati為鄉鎮是否納入2014年重點鎮建設名單。重點鎮建設名單增補調整發生于2014年7月21日,鑒于這項政策年中出臺,而決定著地方全年發展大計的地方政府年度工作報告和財政支出預算一般發生在年初,這項政策要真正落地并貫徹到地方,至少得延遲到下一年即2015年。因此,對于時間差分變量postt的設置,僅當時間出現在2015年及以后時,設postt為1,否則為0。

雙重差分估計量treati×postt為核心解釋變量,如果重點鎮建設在推進地區城鎮化發展方面發揮作用,其回歸系數β應顯著為正。為控制區域經濟發展水平的影響,回歸中加入了經反距離加權的鄉鎮所在縣的人均GDP、人均固定資產投資和人均財政支出等控制變量,即Xit。鄉鎮固定效應μi和年份固定效應λt則有助于控制不同鄉鎮之間既有的不隨時間變化的個體差異和不同年份的外生沖擊。此外,回歸中將標準誤聚類到更高的區縣層面以控制區縣內同時影響控制組和處理組的潛在混淆因素。

鑒于中國自上而下的行政管理體制和自下而上的地方政府錦標賽競爭模式,作為中國正式行政層級中的最低層級,鄉鎮政府官員也面臨較高的經濟績效考核壓力和晉升激勵。對于納入重點鎮建設名單的鄉鎮而言,更是如此。為了完成重點鎮建設的主要經濟考核任務,抓住政策帶來的向上流動的晉升機會,納入重點鎮建設的鄉鎮相對于未納入重點鎮建設的鄉鎮而言,其地方官員更可能因為過度重視經濟績效方面的考核指標而忽視環境保護,導致環境質量惡化。為檢驗這種效果,本文構建計量模型(2):

pm2.5it=a+βtreati×postt+θXit+τWit+λt+

μi+εit(2)

考慮到本文衡量空氣污染的pm2.5it為污染濃度數據,容易受到區域特定的氣候環境影響。因此,在模型1的基礎上,模型2進一步控制了氣溫、降水及其二次項與風速、對流層高度和二者交乘項衡量的空氣流通系數[31-32],即Wit。主要變量見表1。

3.3 平行趨勢檢驗

研究顯示,在2014年及其以前,處理組與控制組在城鎮化率和城鎮常住人口規模方面的增長趨勢較為一致,而當2014年重點鎮名單出臺后,控制組的增速相對處理組而言有所放緩。進一步使用控制變量進行調整,步驟如下:① 分別對處理組樣本和控制組樣本實施被解釋變量關于基準回歸模型(1)中控制變量的回歸,得到相應的回歸殘差。② 分別繪制第一步中得到的處理組與控制組回歸殘差的逐年均值圖。可以發現,2014年及其以前,處理組的城鎮化發展水平低于控制組,而一旦重點鎮名單出臺后,上述趨勢開始逆轉。自2013年以來,控制組和處理組總體上均經歷了PM2.5濃度水平的下降,這可能與2013年出臺的“大氣十條”政策有關。在2014年重點鎮名單出臺前,控制組和處理組的變化趨勢幾乎一致,但重點鎮名單出臺后,處理組的下降趨勢明顯放緩,致使其與控制組的PM2.5濃度值差距縮小。使用控制變量進行調整后可以更容易看出,重點鎮名單出臺前,處理組PM2.5濃度水平低于控制組,但重點鎮名單出臺后,前者已經超越后者。綜上,可以推測重點鎮建設將對鄉鎮地區城鎮化發展水平和環境質量產生影響。

4 實證檢驗

4.1 基準回歸結果分析

表2的基準回歸結果表明,無論是以城鎮化率衡量,還是以城鎮常住人口規模衡量,納入2014年重點鎮建設名單的鄉鎮城鎮化發展水平總體上出現了顯著的提升。相對于非重點鎮而言,重點鎮城鎮化率提高了約0.8個百分點,城鎮常住人口規模增長了3.1%。即使控制了區域的經濟發展條件,雙重差分變量的估計系數值和顯著性水平幾乎不變。與此同時,重點鎮建設對鄉鎮環境質量也帶來了顯著的負面影響。不添加任何經濟控制變量回歸時,雙重差分變量的估計系數值為0.530,在1%水平上顯著;加入經濟控制變量后該系數值增大為0.540,統計意義上仍十分顯著。這表明,以重點鎮建設為代表的鄉鎮城鎮化建設在提升鄉鎮地區城鎮化發展水平的同時也加劇了其空氣污染。

重點鎮的重要功能在于有效轉移農村人口并緩解大中城市壓力,即推動農村人口更多向小城鎮就近轉移,而非大量涌入人口稠密的大中城市。在面臨每年新增城鎮人口和城鎮化率任務的硬考核約束以及通過城鎮化推動地方經濟和財政收入增長的軟政績和經濟激勵下,納入重點鎮建設的地方官員推動城鎮化的積極性不言而喻。與此同時,重點鎮的地位也客觀上為其城鎮化建設爭取到了更多的經濟資源和政策優惠,包括來自上級政府的財政轉移支付投入、基礎設施建設和產業轉移支持。在地方官員

積極招商引資和上級政府政策導向的共同作用下,產業、資金、人口開始向重點鎮集聚,推動其城鎮化水平的提高。

一方面伴隨著經濟活動的集聚,重點鎮的污染水平可能會加劇,特別是當前我國工業化進程仍未結束,工業化發展對傳統化石能源消耗較大,產出規模和能源消耗的擴張會引起單位空間內污染排放總量的增加而加劇環境污染[33]。另一方面,重點鎮地區的官員在推動城鎮化建設過程中,也可能因為過度看重晉升激勵和經濟激勵而忽視了地區環境保護。特別是在招商引資過程中,對污染企業缺乏篩選,甚而降低環境門檻,從而使得地方環境質量進一步惡化[34]。總之,基準回歸結果表明,當前我國鄉鎮城鎮化建設過程中,仍面臨著區域發展與環境質量之間權衡取舍的發展困境。

4.2 穩健性檢驗

為檢驗基準回歸結果的穩健性,分別做如下處理:① 剔除掉重點鎮建設名單出臺的2014年的樣本。② 僅保留鎮的樣本進行回歸以避免鄉和鎮之間經濟條件差異對本文估計結果的干擾。③由于“大氣十條”政策自2013年9月開始實施,并且京津冀、珠三角和長三角城市面臨更高的減排目標要求,這可能對估計結果造成干擾。為此,本文構造“大氣十條”政策變量,即如果該鄉鎮位于京津冀、珠三角或長三角城市群內并且時間處在2013年以后則賦值為1,否則為0。并將該政策變量分別納入基準回歸模型(1)和(2)中進行回歸。估計結果如表3所示,回歸系數均未出現顯著的變化。

雖然此輪新增的重點鎮數量和范圍幾乎覆蓋到了全國所有縣級行政單位,這避免了本文的實驗組樣本在省級和地級市空間范圍內的政策選擇性問題。然而,在縣級行政單位以內,考慮到絕大部分縣級單位只能申報一個重點鎮,因此仍舊無法避免發生在縣域內的潛在樣本選擇問題。為此,使用基于傾向得分匹配法(propensity score matching,PSM)的雙重差分方法(PSM-DID),以進一步減小回歸的選擇性偏誤。

選擇重點鎮公布前一年即2013年鄉鎮的夜間燈光亮度值(數據來自中國科學院資源環境科學數據中心)、工業企業數量以及基準回歸中的控制變量作為匹配變量進行嚴格的1:1最近鄰匹配。經過PSM匹配后,處理組和控制組在經濟特征方面不再具有顯著的差異,并且匹配后特征變量中最大偏差僅為5.8%,從而保證了處理組與控制組樣本在政策沖擊前的平衡性。利用該樣本重新進行基準回歸模型(1)和(2)的回歸后發現,重點鎮建設依舊對地區城鎮化水平和PM2.5濃度產生了顯著的正向影響。關于常住人口規模的回歸系數盡管不顯著但依舊為正,一旦將標準誤聚類到鄉鎮層面,該系數開始顯著。

與此同時,本文也通過隨機賦予鄉鎮政策選擇時間和處理組狀態,進行1 000次的安慰劑試驗。為便于運算,將樣本統一截取為2013—2017年。隨機選擇政策發生時間為2013、2014、2015或2016年,并在隨機選擇的政策年份下,從樣本中隨機選擇1 505個鄉鎮為處理組,剩余9 291個鄉鎮為控制組,進行250次有放回抽樣,從而可以得到1 000次回歸結果。結果發現,在分別關于城鎮化率、城鎮常住人口規模和PM2.5的1 000次隨機模擬試驗中,僅各自出現6、8和2次隨機試驗估計系數高于基準估計系數的情況。這表明重點鎮建設的政策效果在統計意義上是小概率事件,并非隨機發生的,從而進一步支持了本文的基準回歸結果。

4.3 空間異質性分析

4.3.1 東中西部重點鎮建設效果的異質性

作為我國經濟重心,東部沿海地區自改革開放以來一直是我國人口、資本、技術等各類生產要素的主要流入地,這一流動模式基本由市場配置效率所主導。然而,2014年重點鎮建設名單的增補調整卻可能對這一趨勢產生影響。盡管從中央戰略決策來看,此舉旨在推動區域和城鄉經濟社會一體化發展,但在實踐過程中,卻可能由于地方政府的錦標賽式競爭而產生一定程度的政策扭曲。

表4分樣本估計結果表明,重點鎮建設對西部地區城鎮化率和城鎮常住人口規模幾乎沒有顯著影響,但提升中部和東部地區城鎮化率1個百分點左右,并且分別增加中部和東部地區城鎮常住人口規模3.25%和3.67%。進一步考察空氣污染發現,西部重點鎮PM2.5濃度上升了近1.5個單位,并在1%水平上顯著,增量是全國平均水平的2.75倍;以西部地區重點鎮PM2.5濃度的均值26.778 3(μg/m3)為基準,則增幅高達5.55%。東部和中部重點鎮PM2.5濃度并無顯著變化。盡管第(8)列雙重差分變量的估計系數在10%水平上顯著,但系數值較小,僅為中部地區PM2.5濃度均值水平的0.6%。一旦將標準誤聚類到鄉鎮層面時或者將樣本觀測周期調整為2013—2017年時,中部地區關于PM2.5的回歸系數將不再顯著。上述結果表明,東部和中部重點鎮的建設效果更優,伴隨地區城鎮化發展水平提升的同時區域空氣質量并未明顯惡化;而西部重點鎮建設不僅未能有效提升地區城鎮化發展水平,反而導致區域空氣質量惡化,因而建設效果較差。

區域間經濟發展水平和所處城鎮化階段的差異是造成上述政策異質性效果的主要原因。較之于東中部地區,西部地區經濟發展水平落后,城鎮化水平相對較低,尚處于城鎮化發展的初級階段[35],在工業增長與資源環境保護之間面臨更為直接的“兩難選擇”[36]。特別是在面臨重點鎮建設的考核壓力和經濟激勵時,區位和經濟條件“先天不足”的西部重點鎮,更可能為了吸引投資和產業轉移而放松環境門檻,從而加劇地區空氣污染。換句話說,西部重點鎮在城鎮化建設中可能存在“污染避難所”效應。

4.3.2 不同區位條件重點鎮建設效果的異質性

鑒于重點鎮的建設目標之一在于承接城市產業轉移、緩解城市壓力。而以往研究表明,地理距離是產業轉移的重要因素。特別是一些污染性產業,往往會因為市區相對嚴格的環境規制而就近轉移到周邊地區。因此,到省會城市、地級城市和縣級城市中心的地理距離也一定程度上代表著重點鎮的區位條件和受到的經濟輻射效果的差異。為考察重點鎮建設隨其到各級城市中心距離非線性變化的政策效果,在基準回歸模型中加入核心解釋變量treati×postt與鄉鎮到各級行政中心距離分組distanceijk的交乘項[37],構建計量模型:

其中,distancekij代表第i個鄉鎮到第j級(1,2,3分別代表省會城市、地級城市和縣級城市)城市中心的地理距離組別。當考察到縣級城市中心的距離distanceki3時,k=1,2,3,…,7分別代表到縣級城市中心0~5 km、5~10 km、10~15 km、15~20 km、20~25 km、25~30 km和30 km及以上的鄉鎮;當考察到地級城市中心的距離distanceki2時,k=1,2,3,…,7分別代表到地級城市中心0~20 km、20~40 km、40~60 km、60~80 km、80~100 km、100~120 km和120 km及以上的鄉鎮;當考察到省會城市中心的距離distanceki1時,k=1,2,3,…,7分別代表到省會城市中心0~50 km、50~100 km、100~150 km、150~200 km、200~250 km、250~300 km和300 km及以上的鄉鎮。模型(3)和模型(4)中基準組分別為treati×postt×distanceij7和treati×postt×distanceij1,回歸中被刪除。

表5的回歸結果表明,與省會城市中心的距離對重點鎮建設的城鎮化提升效應和環境污染效應幾乎沒有影響。而與地級城市中心的距離僅對重點鎮建設的環境污染效應有一定調節作用。具體而言,重點鎮建設顯著提升了那些距離地級城市中心100 km及以上鄉鎮的PM2.5濃度水平,并且距離越遠,政策效果越顯著。然而,重點鎮建設對鄉鎮地區城鎮化的提升效應并未受到地級城市中心的輻射影響。相比之下,與縣級城市中心的地理距離對重點鎮建設的城鎮化提升效應和環境污染效應均具有一定的調節作用。具體而言,重點鎮建設顯著提升了那些距離縣級城市中心0~5 km范圍內鄉鎮的城鎮化發展水平以及那些距離縣級城市中心30 km及以上鄉鎮的PM2.5濃度水平。鑒于30 km和100 km分別接近或超過本文樣本中大部分縣級城市和地級城市的行政區劃半徑,因此縣級市和地級市行政邊界地區重點鎮建設的環境污染效應較為明顯。

上述結果表明,以重點鎮建設為代表的鄉鎮城鎮化建設對鄉鎮地區城鎮化發展水平的提升效應受到直屬縣級城市中心的經濟輻射影響,但并未受到更高層級的省會城市和地級城市中心的經濟輻射影響。并且,相應的經濟輻射效果僅限于與縣城毗鄰的鄉鎮地區。然而,隨著到所在

地級城市和縣級城市中心距離的增加,重點鎮建設的環境污染效應進一步強化,并且主要體現在遠離地級和縣級城市中心的偏遠鄉鎮。

由于幾乎每個縣市都至少有一個重點鎮,省級財政和地級市財政相關政策支持顯然覆蓋有限,因此重點鎮建設主要依賴更低層級的地方政府,特別是直屬縣級政府的支持。另一方面,縣級城市中心由于數量更多、分布更廣,作為區域經濟發展中心,對周邊鄉鎮的經濟輻射影響更大。從區位條件來看,離縣城中心較近的重點鎮由于中心城區的擴張更能直接享受到城鎮化進程加速的紅利,大量吸引農村人口和部分城區人口的流入,也一定程度上緩解了中心城區人口壓力。因此,在重點鎮建設過程中,縣級城市中心的經濟輻射效果較為顯著,并且主要作用于縣城周邊的鄉鎮地區。

重點鎮建設環境效應的區位異質性,與地方政府產業規劃和布局以及鄉鎮政府間的引資競爭有關。首先,為減少對中心城區的污染輻射,地市政府和區縣政府傾向于將污染性產業和工業企業布局在離市區相對較遠的鄉鎮特別是行政邊界地區,比較典型的是開發區建設和工業園區建設。其次,位置偏遠的鄉鎮為彌補自身的區位條件劣勢,在引資競爭中往往傾向于放松環境質量要求,容易成為工業污染源的“避難所”。因此,遠離地級城市中心和縣級城市中心的偏遠鄉鎮,在重點鎮建設過程中遭受更大的環境污染。

4.4 機制分析

4.4.1 工業化的作用渠道分析

基準回歸結果表明,重點鎮建設對鄉鎮地區城鎮化發展水平和環境質量分別具有顯著的正向和負向影響。以往研究也揭示出,城鎮化發展水平與環境質量均與我國工業化建設密切相關[38-40]。由于重點鎮大多以工業專業化為發展導向[41],通過承接大中城市產業轉移和發展工業化既有助于提高城鎮化發展水平,也會因工業污染源集聚而對地區環境質量產生負面影響。因此,工業化建設可能是引致上述效果的重要渠道。

為考察重點鎮建設對區域工業化發展的影響,本文分別選取工業企業數量、二三產業從業人員數量和企業從業人員數量占比來綜合衡量工業化的不同方面,并將上述指標替換基準回歸模型(1)中的被解釋變量重新進行回歸。鑒于工業在我國經濟總量中仍保持較高比重,特別是對于經濟集聚度較低的鄉鎮地區,第三產業發展較為落后,地區經濟對工業依賴度可能更高,因而二三產業從業人員數量和企業從業人員占比這兩項指標盡管衡量不盡完美,但二者的變化仍可以捕捉到工業化發展和產業轉移帶來的就業機會。

表6的回歸結果表明,納入重點鎮建設名單的鄉鎮在工業企業數量、二三產業從業人數和企業從業人數占比方面均經歷了較為顯著的增長。當不考慮控制變量進行回歸時,三者的估計系數分別為0.072、0.015和0.032,各自在5%、10%和1%的水平上顯著。而當控制區域經濟條件后,三者的估計系數和顯著性水平幾乎不變。平均而言,相對于未納入重點鎮建設名單的鄉鎮而言,納入重點鎮建設名單的鄉鎮工業企業數量增加了7.47%、二三產業從業人數增加了約1.51%,企業從業人數占比提高了3.2個百分點。

城鎮化的發展離不開工業化的推進,尤其是產業的支撐。事實上,重點鎮建設本身亦是一項重要的產業政策,在各級政府的政策引導和產業規劃下,重點鎮成為地方主導產業建設的首選之地。相對完善的基礎設施和工業用地優惠條件吸引著大量工業企業入駐,由此帶來工業水平的提升和二三產業發展。與此同時,更多的就業機會和經商機會也吸引著更多外來人口涌入,進一步推動鄉鎮常住人口規模的增加和城鎮化率的提升。另一方面,當前我國工業化進程中,工業發展消耗了大量化石能源[42],從而加劇空氣污染。根據辜勝阻等[43]的分析,2005—2014年10年間,隨著我國工業增加值的不斷增長,工業廢氣排放量和工業固體廢物分別增長了1.58倍和1.45倍。經濟集聚和工業生產規模擴張也導致污染排放加劇。因此,作為我國城鎮化建設中的一項重要工程,重點鎮建設通過工業化發展一方面提升了鄉鎮地區城鎮化發展水平,另一方面也導致區域環境質量惡化。分析表明,近年來我國快速擴張的城鎮化和工業化建設似乎并未實現鄉鎮地區經濟增長和環境質量的協調發展。

4.4.2 “污染避難所”效應

重點鎮建設通過工業化加劇了鄉鎮地區空氣污染,但這只能識別重點鎮建設在全國所有鄉鎮平均意義上的政策效果,并不能有效解釋為何西部鄉鎮較之于東中部鄉鎮更為顯著的環境污染效應。實際上,從區位條件和經濟基礎來看,較之于東部和中部地區,西部地區具有較為明顯的發展劣勢。因此,為了推動工業化和城鎮化發展,西部地區的重點鎮更可能在引資競爭過程中降低環境門檻,從而吸引大量污染性企業遷入。這一現象可以概

括為“污染避難所”效應,并且在國際貿易領域得到了大量經驗證據的支持[44-47]。Wu等[48]和Chen等[49]利用我國“十一五”計劃中關于COD和SO2強制減排目標的區域差異,構筑雙重差分模型探討了環境規制對污染性生產活動的影響。研究表明,嚴格的環境規制推動污染性生產活動更多向環境規制較為寬松的西部和長江上游地區轉移,因此也從區域間產業轉移視角支持了“污染避難所”效應。

如果“污染避難所”效應在重點鎮建設中也成立,那么發展條件更不利的西部地區將成為更多污染性生產活動的集聚地,西部重點鎮的污染排放將顯著增加。為此,首先分樣本考察西部重點鎮是否相對于東中部重點鎮而言具有更顯著的產業轉移效應。表7中模型(1)—(3)的回歸結果表明,西部重點鎮建設使得工業企業數量增加了24.98%,增幅是全國平均水平的3.3倍,并顯著高于東部和中部地區重點鎮水平。其次,囿于鄉鎮層面排污數據的不可得,將研究的視野聚集到地級市層面,并分樣本考察重點鎮建設是否導致西部地區出現更多的工業污染排放。為了較好地刻畫重點鎮政策在地級市層面的效果,借鑒汪增洋和張學良[41]的思路,將每個地級市內的重點鎮數量進行加總然后除以該市行政區域面積,從而得到反映每個地級市參與重點鎮建設強度的處理變量,并重新構造核心解釋變量, 對應的DID模型也隨之變形為連續型DID,回歸結果報告在表7第4—6列中。相對于東中部地區而言,西部重點鎮建設導致地區排放相對更多的工業煙塵。這一結果基本與表4中第7—9列的回歸結果一致,并揭示出西部重點鎮建設中可能存在的“污染避難所”效應。

5? 研究結論與啟示

基于全國重點鎮建設名單增補調整的政策實踐,評估了近年來我國鄉鎮城鎮化建設的經濟績效和環境績效。研究發現,總體上我國鄉鎮城鎮化建設提高了鄉鎮地區城鎮化發展水平,但同時也導致區域環境質量惡化。相對于東中部地區而言,西部地區鄉鎮城鎮化建設效率明顯更低。進一步考察鄉鎮城鎮化建設效果的區位異質性發現,鄉鎮城鎮化建設對鄉鎮地區城鎮化水平的提升效果僅受到直屬縣級城市中心的輻射影響,并且這一效果僅限于與縣城毗鄰的鄉鎮地區。而鄉鎮城鎮化建設則明顯惡化了遠離地級和縣級城市中心的較偏遠鄉鎮的環境質量。機制分析表明,工業化發展可能是我國鄉鎮城鎮化建設產生上述雙重效應的重要渠道。并且,我國鄉鎮地區城鎮化建設過程中可能存在污染性生產活動向西部地區轉移的“污染避難所”效應。

研究發現具有重要的政策含義:第一,要堅持走以人為本、統籌協調、科學發展的新型城鎮化道路。城鎮化建設不能片面追求速度,更要看重質量。在著力提升城鎮化發展水平的同時,要兼顧地區生態環境質量。特別是欠發達的西部地區和遠離區域經濟中心的偏遠地區,不可片面為了吸引產業和人口流入,而放松環境規制要求。第二,鑒于工業化是當前我國城鎮化建設中空氣污染加劇的主要推手,并且我國工業化進程仍未結束,要通過供給側結構性改革,加大對高耗能高污染工業的改造力度,推動傳統工業轉型升級,堅持走兼顧經濟增長和環境質量的新型工業化發展道路。第三,就我國重點鎮建設而言,要合理布局重點鎮建設名單,建立健全重點鎮動態評估與退出機制,堅持集約化發展原則,逐步淘汰清理一批不符合政策要求、經濟環境雙無效率的重點鎮,避免盲目的造城運動。要因地制宜,合理有序推進產業轉移,將重點鎮建設與專業鎮、特色鎮建設和鄉村振興有機融合。

參考文獻

[1]劉照勝,于尚坤,王成新.我國城市化新時代基本特征與發展策略[J].山東社會科學,2019(8):136-140.

[2]COPELAND B R, TAYLOR M S. North-south trade and the environment[J]. The quarterly journal of economics, 1994, 109(3):755-787.

[3]LUO K, LI G, FANG C, et al. PM2.5 mitigation in China: socioeconomic determinants of concentrations and differential control policies[J]. Journal of environmental management, 2018, 213(5):47-55.

[4]WANG X, TIAN G, YANG D, et al. Responses of PM2.5? pollution to urbanization in China[J]. Energy policy, 2018, 123:602-610.

[5]邵帥,李欣,曹建華.中國的城市化推進與霧霾治理[J].經濟研究,2019,54(2):148-165.

[6]中國經濟增長與宏觀穩定課題組,陳昌兵,張平,等.城市化、產業效率與經濟增長[J].經濟研究,2009,44(10):4-21.

[7]KREY V, ONEILL B C, VAN RUIJVEN B V, et al. Urban and rural energy use and carbon dioxide emissions in Asia[J]. Energy economics, 2012, 34(3):272-283.

[8]朱勤,魏濤遠.中國人口老齡化與城鎮化對未來居民消費的影響分析[J].人口研究,2016,40(6):62-75.

[9]HOVHANNISYAN V, DEVADOSS S. Effects of urbanization on food demand in China[J]. Empirical economics, 2020, 58(2):699-721

[10]MICHAELS G, RAUCH F, REDDING S. Urbanization and structural transformation [J]. The quarterly journal of economics, 2012,127(2):535-586.

[11]孫葉飛,夏青,周敏.新型城鎮化發展與產業結構變遷的經濟增長效應[J].數量經濟技術經濟研究,2016,33(11):23-40.

[12]孫永強.金融發展、城市化與城鄉居民收入差距研究[J].金融研究,2012(4):98-109.

[13]MEHTA A, HASAN R. The effects of trade and services liberalization on wage inequality in India[J]. International review of economics & finance, 2012,23:75-90.

[14]賈俊雪. 政府間財政收支責任安排與地方公共服務均等化:實證研究[J].中國軟科學,2011(12):35-45.

[15]FLECKIGER M, LUDWIG M. Urbanization, fertility and child education in Sub-Saharan Africa[J]. Economics letters, 2017, 157(8):97-102.

[16]朱孔來,李靜靜,樂菲菲.中國城鎮化進程與經濟增長關系的實證研究[J].統計研究,2011,28(9):80-87.

[17]雷瀟雨,龔六堂.城鎮化對于居民消費率的影響:理論模型與實證分析[J].經濟研究,2014,49(6):44-57.

[18]藍慶新,陳超凡.新型城鎮化推動產業結構升級了嗎:基于中國省級面板數據的空間計量研究[J].財經研究,2013,39(12):57-71.

[19]張耀軍,柴多多.人口城鎮化與城鄉收入差距耦合關系研究[J].人口研究,2018,42(6):61-73.

[20]袁曉玲,李朝鵬,方愷.中國城鎮化進程中的空氣污染研究回顧與展望[J].經濟學動態,2019(5):88-103.

[21]HU Y, LIU X, BAI J, et al. Assessing heavy metal pollution in the surface soils of a region that had undergone three decades of intense industrialization and urbanization[J]. Environmental science and pollution research, 2013, 20(9):6150-6159.

[22]鄧曉蘭,鄢哲明,武永義.碳排放與經濟發展服從倒U型曲線關系嗎:對環境庫茲涅茨曲線假說的重新解讀[J].財貿經濟,2014(2):19-29.

[23]張騰飛,楊俊,盛鵬飛.城鎮化對中國碳排放的影響及作用渠道[J].中國人口·資源與環境,2016,26(2):47-57.

[24]LIDDLE B. Demographic dynamics and per capita environmental impact: using panel regressions and household decompositions to examine population and transport[J]. Population and environment, 2004, 26(1):23-39.

[25]CHEN H, JIA B, LAU S. Sustainable urban form for Chinese compact cities: challenges of a rapid urbanized economy[J]. Habitat international, 2008, 32(1):28-40.

[26]張可.經濟集聚的減排效應:基于空間經濟學視角的解釋[J].產業經濟研究,2018(3):64-76.

[27]梁偉,楊明,張延偉.城鎮化率的提升必然加劇霧霾污染嗎:兼論城鎮化與霧霾污染的空間溢出效應[J].地理研究,2017,36(10):1947-1958.

[28]金棟昌,李天姿,王宏波.小城鎮基礎設施建設:社會工程之困與新型集體經濟出路[J].內蒙古社會科學(漢文版),2018,39(1):133-139.

[29]VAN DONKELAAR A, MARTIN R V, BRAUER M, et al. Use of satellite observations for long-term exposure assessment of global concentrations of fine particulate matter[J]. Environmental health perspectives, 2015, 123(2):135-143.

[30]陳林,萬攀兵.《京都議定書》及其清潔發展機制的減排效應:基于中國參與全球環境治理微觀項目數據的分析[J].經濟研究,2019,54(3):55-71.

[31]沈坤榮,金剛,方嫻.環境規制引起了污染就近轉移嗎?[J].經濟研究,2017,52(5):44-59.

[32]陳詩一,陳登科.霧霾污染、政府治理與經濟高質量發展[J].經濟研究,2018,53(2):20-34.

[33]邵帥,張可,豆建民.經濟集聚的節能減排效應:理論與中國經驗[J].管理世界,2019,35(1):36-60,226.

[34]鄧玉萍,許和連.外商直接投資、地方政府競爭與環境污染:基于財政分權視角的經驗研究[J].中國人口·資源與環境,2013,23(7):155-163.

[35]羅能生,李佳佳,羅富政.中國城鎮化進程與區域生態效率關系的實證研究[J].中國人口·資源與環境,2013,23(11):53-60.

[36]龐瑞芝,李鵬,路永剛.轉型期間我國新型工業化增長績效及其影響因素研究:基于“新型工業化”生產力視角[J].中國工業經濟,2011(4):64-73.

[37]沈坤榮,金剛.中國地方政府環境治理的政策效應:基于“河長制”演進的研究[J].中國社會科學,2018(5):92-115,206.

[38]涂正革,諶仁俊.工業化、城鎮化的動態邊際碳排放量研究:基于LMDI“兩層完全分解法”的分析框架[J].中國工業經濟,2013(9):31-43.

[39]劉滿鳳,謝晗進.我國工業化、城鎮化與環境經濟集聚的時空演化[J].經濟地理,2015,35(10):21-28.

[40]王慶喜,錢遂,龐堯.環境約束下中國工業化與城鎮化的關系演變:效率分析視角[J].地理科學,2017,37(1):92-101.

[41]汪增洋,張學良.后工業化時期中國小城鎮高質量發展的路徑選擇[J].中國工業經濟,2019(1):62-80.

[42]LIN B Q, OUYANG X L. Energy demand in China: comparison of characteristics between the US and China in rapid urbanization stage[J]. Energy conversion and management, 2014,79(3): 128-139.

[43]辜勝阻,曹冬梅,韓龍艷.“十三五”中國城鎮化六大轉型與健康發展[J].中國人口·資源與環境,2017,27(4):6-15.

[44]HANNA R. US environmental regulation and FDI: evidence from a panel of US-based multinational firms[J]. American economic journal: applied economics, 2010, 2(3):158-189.

[45]CHUNG S H. Environmental regulation and foreign direct investment: evidence from South Korea[J]. Journal of development economics, 2014, 108:222-236.

[46]MILLIMET D L, ROY J. Empirical tests of the pollution haven hypothesis when environmental regulation is endogenous[J]. Journal of applied econometrics, 2016, 31(4):652-677.

[47]SHI X, XU Z. Environmental regulation and firm exports: evidence from the eleventh Five-Year Plan in China[J]. Journal of environmental economics & management,2018, 89:187-200.

[48]WU H, GUO H, ZHANG B, et al. Westward movement of new polluting firms in China: pollution reduction mandates and location choice[J]. Journal of comparative economics, 2017, 45(1):119-138.

[49]CHEN Z, KAHN M E, LIU Y, et al. The consequences of spatially differentiated water pollution regulation in China[J]. Journal of environmental economics and management, 2018, 88(3):468-485.

Township development and environmental pollution

effect of urbanization construction

CHEN Lin1 ,2 WAN Panbing3

(1. Institute of Industrial Economics, Jinan University, Guangzhou Guangdong 510632, China;

2. Guangzhou Regional Low Carbon Economy Research Base, Guangzhou Key Research

Base for Humanities and Social Sciences, Guangzhou Guangdong 510632, China;

3. Economics and Management School, Wuhan University, Wuhan Hubei 430072, China)

Abstract Covering 10,796 townships, this study matched the spatial raster data and the township economic statistics, compiled the economic panel data in 2013-2017 and the environmental panel data in 2011-2017, and evaluated the economic and environmental performance of urbanization in township areas based on the policy impact of the addition and adjustment of the national key township construction list in 2014. The results showed that: Firstly, while enhancing the level of urbanization development in townships, the construction of national key towns had aggravated air pollution, i.e. the positive ‘township development effect coexisted with the negative ‘environmental pollution effect. Secondly, the effect of township urbanization construction had obvious regional heterogeneity. The township development effect of urbanization was only affected by the radiation function of the county-level city centers, while the environmental pollution effect mainly occurred in more remote townships far from the city-level and county-level urban centers. Thirdly, the township development effect of urbanization was closely related to industrialization, but a ‘pollution haven effect might exist when polluting production activities moved to the western regions in the urbanization process. Therefore, in the process of promoting urbanization, we must adhere to the new urbanization road that takes into account the construction of ecological civilization. Specifically, in the underdeveloped western regions and remote areas far away from regional economic centers, local governments should not relax the environmental regulations in order to attract industry and population inflows. With regard to the pollution sources, all sectors should strengthen the transformation of high energy consumption and high pollution industries through supply-side structural reforms, promote the transformation and upgrading of traditional industries, and promote the simultaneous development of new industrialization and urbanization.

Key words urbanization; construction of key townships; air pollution; spatial raster data; pollution haven

(責任編輯:劉照勝)

收稿日期:2019-10-29? 修回日期:2020-06-15

作者簡介:陳林,博士,教授,博導,主要研究方向為國有經濟與環境規制。E-mail:Charlielinchen@qq.com。

通信作者:萬攀兵,博士,講師,主要研究方向為環境經濟與綠色低碳。E-mail:2576352391@qq.com。

基金項目:“研究闡釋黨的十九屆四中全會精神”國家社會科學基金重點項目“自由貿易試驗區負面清單制度的推廣與評估”(批準號:20AZD050);國家自然科學基金面上項目“競爭政策與準入規制的協調機制研究”(批準號:71773039);教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目“我國全要素生產率提升與測算研究”(批準號:17JZD013);廣東省自然科學基金面上項目“粵港澳大灣區空氣污染與公眾健康”(批準號:2020A1515011233);廣東省基礎與應用基礎研究重大項目“粵港澳環境質量協同創新聯合實驗室”科技創新戰略專項資金項目(批準號:2019B121205004);中央高校基本科研業務費項目(批準號:20JNTZ06/ 20JNZS15);清華大學中國現代國有企業研究院資助項目“黨組織在混合所有制企業中的領導地位和作用研究”(批準號:ISOEYB202021)。