近代周城白族扎染圖案的藝術特征與文化內涵

劉 欣,劉一萍,2,3

(1.西南大學蠶桑紡織與生物質科學學院,重慶 400715;2.西南大學食品科學學院,重慶 400715;3.重慶市生物質纖維材料與現代紡織工程技術研究中心,重慶 400715)

白族扎染技藝凝結了白族人民的智慧與勤勞,是白族文化在傳統手工技藝上的重要表現形式之一。周城白族扎染是云南省大理白族自治州喜洲鎮周城村的著名手工藝品,是周城地區白族先民們智慧的結晶,具有顯著的美學和歷史價值,白族扎染技藝也因此成為第一批被列入國家級非物質文化遺產名錄的民間手工藝。20世紀90年代,周城村大理民族扎染廠生產的扎染產品遠銷海外,為國家創匯136 萬美元[1],周城也被文化部命名為“白族扎染之鄉”。在周城白族扎染的發展過程中,加工面料始終以白色純棉坯布為主,在織物風格難以改變的前提下,圖案成為直接反映扎染藝術效果的重要因素[2]。

目前,國內外針對扎染的研究較多,在CNKI 數據庫以“扎染”為關鍵詞進行檢索,出現967 篇文獻,以“白族扎染”為關鍵詞進行檢索,出現133 篇文獻;在Web of Science 數據庫以“Tie dye”為關鍵詞進行檢索,出現336 篇文獻,其中創新實踐類的研究居多。課題組通過整理現階段的研究概況,將諸多學者對扎染的研究分為以下5 個方面:工藝考察[3-5]、紋樣圖案分析[6-9]、歷史與文化內涵[10-11]、傳承與保護[12-15]、創新應用[16-20]。其中,關于白族扎染圖案的研究多以靜態的視角分析某一時期的圖案構成、造型特點、文化內涵,鮮有以動態視角研究白族扎染圖案在歷史發展中表現出的具體形態與變化過程。實地考察周城白族扎染及其生存環境的發展過程,進一步分析其圖案在形態工藝、布局結構以及文化內涵上的特征與變化,期待能夠拋磚引玉,完善白族扎染的研究體系,推動白族扎染技藝的傳承和保護。

1 周城白族扎染圖案的形態與工藝

周城白族扎染圖案的形態在發展變遷的過程中具有明顯的分水嶺,以1984 年楊萃先(1932—2017,男,白族)進入大理民族扎染廠為界。在1984 年前,周城白族扎染圖案為僅使用單一技法、散點式排列組成的傳統基礎花型,這一階段的扎染制品主要用于滿足周城村民的自用需求;自1984 年至今,周城白族扎染開始走向國內外市場,扎染制品由村民生活用品轉而成為商品,圖案也轉變為具有明顯組織形式、靈活使用多種技法的綜合花型。

1.1 周城白族扎染傳統基礎花型

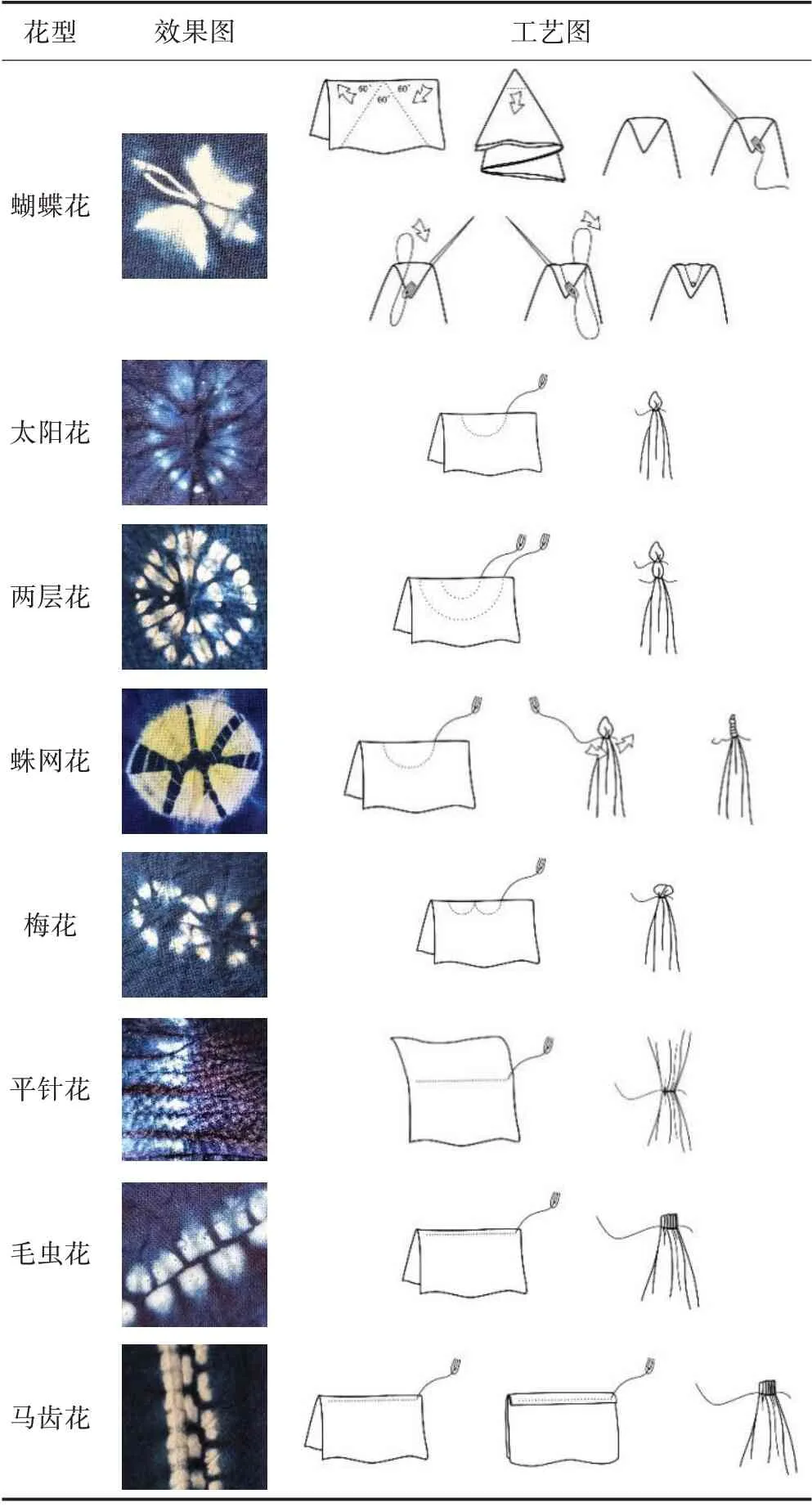

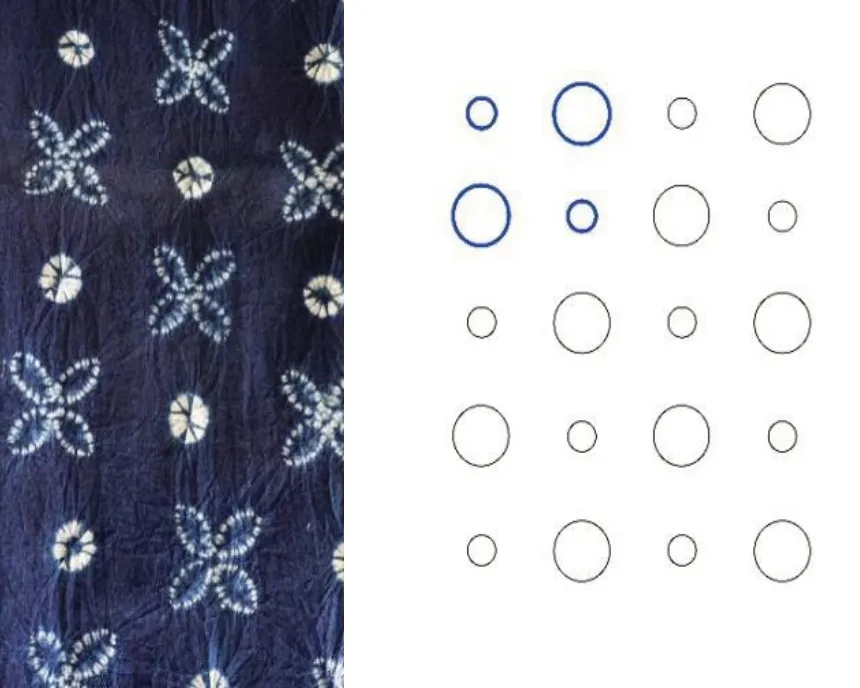

周城白族扎染的傳統基礎花型有8 種,共同特點為由單一扎花技法完成;花型普遍較小,單個花型圖案規格為1.5~3.0 cm,整體效果如圖1所示。

圖1 周城白族扎染傳統基礎花型(拍攝于植藍扎染店鋪中)

8種基本花型的名稱、具體形態及工藝如表1所示。

表1 周城白族扎染傳統基礎花型的名稱、形態及工藝

第一種花型圖案為蝴蝶花,也被稱為小蜜蜂、小蝴蝶等。其外形呈軸對稱,對稱部分靠近對稱軸的輪廓為平行于對稱軸的直線形,遠離對稱軸的輪廓有兩個起伏的曲線形,曲線與直線共同組成封閉式的實心圖案局部;對稱軸部分為上下兩個扁圓形封閉式輪廓,且上扁圓為實線空心圖案局部、下扁圓為實線實心圖案局部。因其對稱部分似蝴蝶的翅膀,對稱軸上扁圓似蝴蝶的觸須,對稱軸下扁圓似蝴蝶的身體而得名。根據璞真扎染博物館名譽館長張紳(男,白族)的解釋,“小蜜蜂”的別稱是外來的研究學者們對其的稱呼。蝴蝶花工藝將面料對折后,以折疊一邊的中點為頂點進行180°平角的三等分,即左、中、右每個角度均為60°,再將左60°前折、右60°后折,將頂角下折,以下折后的頂角為起點,用針與線來回穿梭縫扎V 形。

第二種花型圖案為太陽花,屬于傳統花型的基礎形態。外形為以點狀輪廓線封閉的空心圓形,太陽花工藝為繪制一個圓形,沿直徑將圓對折為半圓,以平針沿半圓輪廓做縫扎。

第三種花型圖案為兩層花,外形呈現以一點為圓心點、一大一小的同心圓,兩個同心圓是以點狀線為輪廓線進行閉合的,且兩者的點狀分布具有同步性,即連接同心圓一某點與同心圓二相同方位某點的直線必過同心圓圓心。兩層花工藝為繪制一大一小同心圓,沿過同心圓直徑將同心圓對折為同心半圓,以平針沿半圓輪廓做縫扎。

第四種花型圖案為蛛網花,外形特點是在基礎形太陽花的形態上,圓圈內部呈現虛實結合的扇形分區。變形太陽花工藝是在基礎形太陽花工藝完成后,使用線將縫扎后凸起的面料部分從首到尾進行捆扎固定。

第五種花型圖案為梅花,外形特點為兩個以點狀線封閉且位置為相切關系的空心圓。梅花工藝與太陽花相似,是以兩個相切圓形的圓心點所在直線對折為兩個半圓,以平針沿其輪廓做縫扎。

第六種花型圖案是平針花,外形特點是一條點狀規律性間隔排列的線。平針花工藝為直接對面料進行平縫后抽緊。

第七種花型圖案為毛蟲花,因其形態好像正在爬行的毛毛蟲而得名。它的外形特點是兩排緊密貼合的點狀規律性間隔分布的線,即第一排點狀的分布位置恰在第二排點狀的間隔位置,井然有序地交錯排列。毛蟲花工藝為將面料對折后,在折痕一側進行平縫。

第八種花型圖案為馬牙齒花,其外形特點與毛蟲花類似,是將3 排緊密貼合的點狀中的兩排進行規律性間隔分布,另一排未進行規律性排列的點狀線的點更密集。馬牙齒花工藝將面料對折后,折痕一側再次向下翻折,翻折的寬度根據需要的馬牙齒花的寬度而定,且兩者之間呈現正相關關系,翻折完成后,沿最后一次的折痕進行平縫。

1.2 周城白族扎染綜合花型

1984 年后,在商品經濟的驅動下,傳統的單一技法已經無法滿足市場的需求,周城白族扎染圖案受外力推動逐步走向復雜化、多元化。1984 年至今,扎染圖案改變了傳統的單一使用8 大基礎花型的圖案設計,發展為以8 大基礎花型中的線性圖案(即毛蟲花、馬牙齒花,以及作為傳統8 大基礎花型輪廓線的平縫)作為輪廓勾邊線,以此描繪更加細致而具象的圖案形態;以8 大基礎花型中帶有一定平面面積的圖案(即蝴蝶花、兩層花、太陽花)進行多樣化填充,以此體現圖案的虛實關系,實現圖案的層次化,并通過增減填充效果來調整其疏密關系,達到視覺上的均衡效果。圖案的變化勢必會更深層次地引起扎花工藝的變動,面對復雜的扎染圖案,扎花工藝也逐步走向復雜化,多種扎花技法的有機結合同樣為扎染綜合花型圖案的實現提供了必備的物質技術基礎。

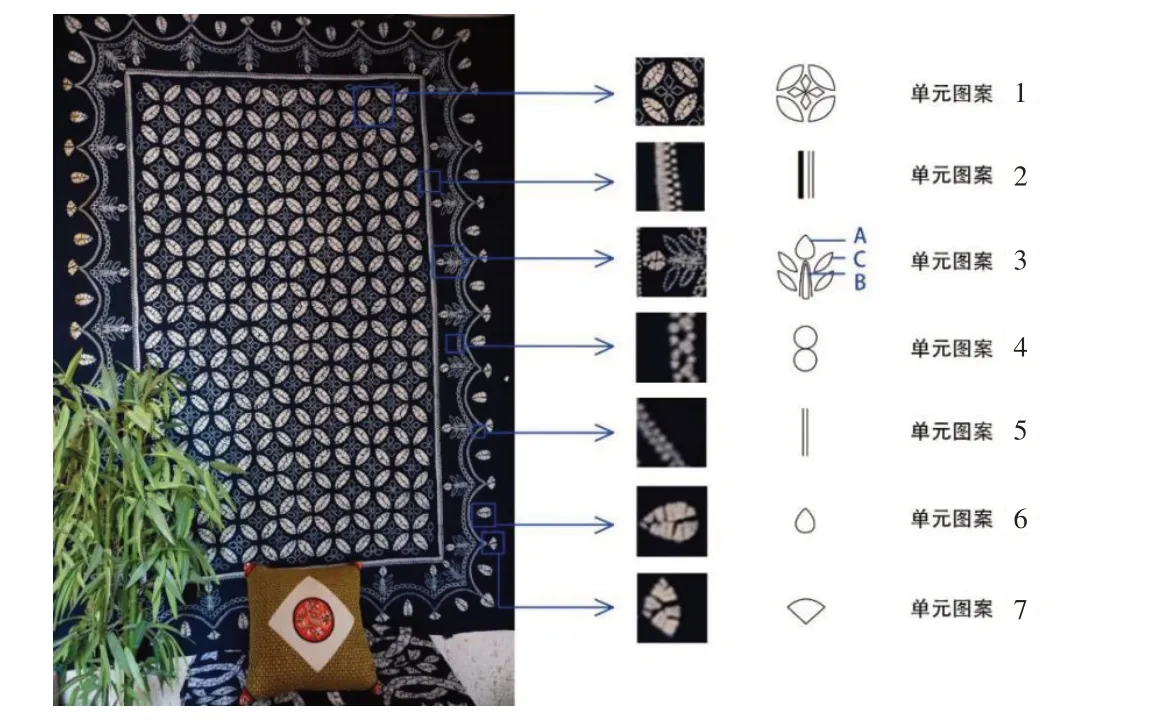

銅錢花綜合花型圖案的構成單元圖案(拍攝于張仕紳家中)見圖2。

圖2 銅錢花綜合花型圖案的構成單元圖案(拍攝于張仕紳家中)

現階段周城白族扎染綜合花型圖案數量龐大,下面以銅錢花為例進行講解。因為銅錢花是周城地區較為常見的綜合花型圖案,周城地區的24 家扎染作坊和8 家扎染賣場里均大量供應。如圖2 所示,銅錢花綜合花型圖案因其實心部分具有外圓內方、近似銅錢的造型而得名。其主體花型為單元圖案1,實心部分為傳統基礎花型變形太陽花的進一步變形,將圓形圖案轉變為扁圓形圖案;中間部分為傳統基礎花型太陽花的變形,其變形方式與單元圖案1 實心部分的變形方式一致。單元圖案2 為傳統基礎花型馬牙齒花的變形,在折疊完成后,由平縫一道線轉變為平縫兩道線所得。單元圖案3 的A、B 兩部分均屬于變形太陽花的進一步變形,兩者在成品圖案填充效果上的差異在于縫扎完成后的捆扎部分,B 捆扎部分明顯比A 緊密,捆扎所用的滌綸線在B 上纏繞更均勻,經過反復多層纏繞,大部分染液被阻隔,少數可沿纖維之間的縫隙均勻滲入,從而形成B 部分均勻淺藍色的防染效果;C 部分是傳統基礎花型太陽花將圓形圖案轉變為扁圓形圖案所得。單元圖案4 是傳統基礎花型梅花進行波浪形排列所得。單元圖案5 將傳統基礎花型毛蟲花進行波浪形排列。單元圖案6、7 均為對傳統基礎花型變形太陽花的進一步變形,即將圓形圖案分別轉變為水滴形和扇形圖案所得。

2 周城白族扎染圖案的布局結構

周城白族扎染圖案主體部分的結構布局主要有4 種:單獨紋樣式、中心對稱式、中軸對稱式、四方連續式。

2.1 單獨紋樣式

單獨紋樣式是指圖案主體部分沒有明顯的布局排列規律,此類圖案內容多為一幅完整的畫作,以平縫、收緊的方式實現防染效果,勾勒畫中輪廓,同時通過小面積的捆扎,使圖案在已具備點、線關系的基礎上,增添“面”的視覺效果。

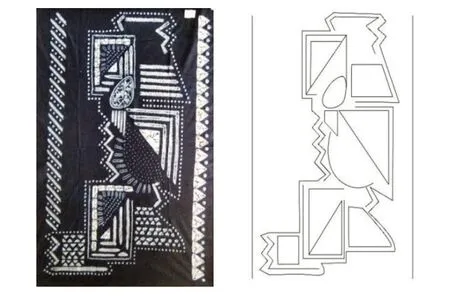

圖3 為20 世紀90 年代初期,大理民族扎染廠的扎染產品照片,規格為2.0 m×1.4 m。

圖3 大理民族扎染廠的扎染產品(拍攝于張仕紳家中)和對應布局結構圖解

此扎染的主體為中間傾斜放置的幾何拼接圖形,其捆扎防染所得的留白產生的色塊感與縫扎防染所得的白色精細輪廓感相互對比,產生了豐富的變化效果,增添了圖案的靈動性;同時兩部分的穿插式分布將二者的差異性進行調和,達到加強圖案整體性的效果;沿主體圖案外緣均勻分布的點狀描繪出其輪廓,增強了主體圖案各部分之間的關聯性,體現出整體和諧的美感。

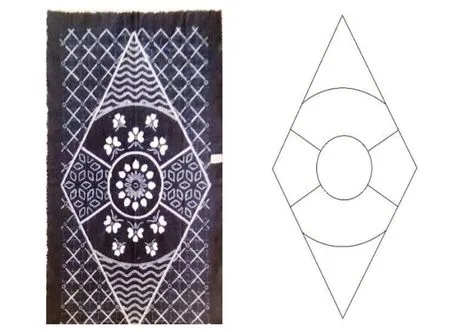

圖4 為筆者于白族扎染國家級傳承人張仕紳家中拍攝的巨幅扎染作品照片,規格為4.0 m×2.5 m。據張仕紳的孫女張霞(女,白族)介紹,此扎染作品在現存的周城白族扎染中具有很高的工藝價值,可以代表當時扎花技藝的最高水平。此扎染的主體即整幅畫面,獸與石、花與蟲之間呈現對角分布,布局結構相對穩定,從而達到視覺上的均衡效果。

圖4 巨幅扎染作品(拍攝于張仕紳家中)和對應布局結構圖解

2.2 中心對稱式

中心對稱式是指將扎染圖案繞某一點旋轉180°后的圖案可與原來的圖案重合。這一類扎染圖案在現階段的周城白族扎染產品中最常見,具有穩定的形式美感,包含的技法豐富多樣,圖案整體設計飽滿,周城白族扎染綜合花型多采用中心對稱式的布局結構。

圖5 為20 世紀90 年代初期大理民族扎染廠的中心對稱式扎染產品照片,規格為2.0 m×1.2 m。因其為中心對稱式布局,結構具有明顯的穩定性;此扎染是以幾何塊面分割并加入不同的填充圖樣,塊面分割直線與曲線相結合,填充的圖樣也形態多樣,為結構穩定的圖案設計增添細節,提升圖案在視覺上的豐滿感。

圖5 中心對稱式扎染作品(拍攝于張仕紳家中)和對應布局結構圖解

圖6 周城素潔扎染作坊實物和對應布局結構圖解

該圖案分割的塊面相對較大,為彌補大塊分割所造成的空洞,圖案邊緣采用了大塊面的捆扎。因捆扎工藝簡單,且防染效果較佳,使之成為填補圖案設計空白簡便快捷的手法,目前在周城白族扎染圖案設計中被廣泛使用。

2.3 中軸對稱式

中軸對稱式圖案是沿扎染產品中心線兩旁的部分能夠重合的圖案,此類布局構成的圖案在周城白族扎染中相對較少。

這種合乎規律的存在方式[21]更加凸顯其視覺上的穩定、和諧的形式美感。

圖7 為20 世紀90 年代初期大理民族扎染廠的扎染產品照片,規格2.0 m×1.4 m,布局結構方正平穩,直線塊面分割給人以一種穩定、平靜之感,曲紋裝飾又添入柔美效果。

圖7 中軸對稱式扎染作品(拍攝于張仕紳家中)和對應布局結構圖解

圖8 以曲線為主的扎染作品(拍攝于張仕紳家中)和對應布局結構圖解

2.4 四方連續式

四方連續式是指由單個或者多個扎染圖樣組成一個單位圖案,再對其進行規律性、秩序性的延伸擴展而成的扎染圖案布局形式,其工藝手法較前幾種布局結構而言更為單一。此類布局結構具有明顯的節奏感,使扎染圖案更具有條理性、一致性,增添統一的形式美感。

圖9 為1994 年大理民族扎染廠的扎染產品照片,產品規格是2.0 m×1.4 m。其單元圖案按照橫向、斜向順序向四面連續性延伸最終得到完整圖案。因單元圖案具有明暗關系的色彩,整體圖案展現出明顯的體積感和空間感。

圖9 四方連續式扎染作品(拍攝于張仕紳家中)和對應布局結構圖解

圖10 為植藍扎染店鋪內陳列的商品,幅寬1.8 m,圖案由周城白族扎染傳統圖案中的太陽花組合花型和團花以散點式四方連續規律性排列所得,其單元圖案可視為通過平移所得的完整圖案。整幅作品僅兩種花型、兩種工藝,相對較為單一。

圖10 植藍扎染店鋪內陳列的商品和對應布局結構圖解

3 周城白族扎染圖案的文化寓意

白族是一個有悠久歷史和深厚文化底蘊的民族,大理地區的白族起源于先民“西爨白蠻”的遷徙,以及原住民哀牢夷的雜居[22],無形中推動了文化的交流與碰撞,從而形成了白族開放性和包容性的文化屬性,善于吸收外來文化為己所用,因而在白族文化底蘊上產生、發展的周城白族扎染文化也同樣具有其獨特的開放性與包容性。縱觀周城白族扎染的發展演變史,結合筆者于田野調查期間的調研資料分析,在白族本民族文化與外來民族文化交融的過程中,周城白族扎染圖案的文化寓意也在變化,改變的時間節點可分為:20 世紀80 年代前、20 世紀八九十年代商品經濟初期以及21世紀新時代。

3.1 20 世紀80 年代前周城白族扎染傳統圖案的文化寓意

在20 世紀80 年代前,受到經濟、政治等多方面因素的影響,周城物資較為匱乏、基礎設施建設相對落后。白族扎染主要以周城地區白族人民的生活用品形式存在。根據楊萃先之子楊毓高(男,白族)的描述,新中國初期,周城地區已存在多家染坊,村民將自制的扎花布交由染坊進行染色,最終成品多為自家使用,如床單、被罩、桌布、窗簾等;而服裝面料的扎染相對較少,傳統服裝多由白色以及采用馬藍進行染色、不同明度的藍色面料所制,而扎染面料主要用于制作年長婦女裹在包頭里的方形帕子。這一時期由傳統8 種基礎花型構成的周城白族扎染圖案在生產力水平及設計水平的制約下,呈現出散點式四方連續的簡易形態,其包含的文化寓意大多源于先民對自然界已有的形態進行想象,表達對美的追求或對未來的美好祝愿。

以傳統花型兩層花為例,選擇自然界中花朵圓形、多層次的形態,進一步提煉為兩層花的形狀,通過扎花工藝將周城村民對花的喜愛,對自然樸素、純潔之美的渴望表達于針線之間,是源自于人類作為渺小個體對自然最原始的崇拜之情。再以傳統花型蝴蝶花為例,周城白族村民對蝴蝶的情感由來已久,相傳古時候周城村常年被惡蟒所襲,一位名為杜朝選的獵人殺死了惡蟒并救出被其所擒的兩位姑娘,杜朝選委婉求愛,而兩位姑娘因世俗所困,含羞跑到泉水潭邊不慎落入水中,杜朝選跳入潭中搶救,最終3 人化成蝴蝶結伴而去。周城村民為紀念杜朝選,為其修建了靈帝廟,將其供于廟中奉為本村靈帝,兩位姑娘也被奉為靈帝的大娘娘和二娘娘,可見蝴蝶在周城白族文化中被賦予了自由與愛情之意。周城的白族姑娘們將自己對美好未來的憧憬扎進蝴蝶花中,渴望收獲一份美滿的愛情。此外,因蝴蝶多產子,蝴蝶花更有“多子多福”之意,在村中廣為流傳。

如今,此類周城白族扎染的傳統圖案依然可以在周城地區的扎染作坊與扎染店鋪中見到,作為歷史上興極一時的圖案,因其視覺效果傳統而淳樸、制作工藝相對簡單、價格較低等諸多因素,在現代消費市場中依然保有一席之地。

3.2 20 世紀八九十年代周城白族扎染圖案的文化寓意

20 世紀80 年代末90 年代初,由昆明采和商貿有限公司牽頭,大理民族扎染廠簽下了來自日本的大批訂單。在圖案設計上,由日本客戶提供設計初稿,日本客戶與扎染廠圖案與工藝設計師楊萃先進行溝通,共同敲定設計終稿。這一設計行為為周城白族扎染圖案設計輸入了新鮮血液,周城白族扎染圖案由傳統圖案的抽象風格迅速轉化為具有顯著寫實性的具象風格,構圖也日趨復雜,扎花工藝難度大幅度上升。

同時,隨著改革開放政策的推進,經濟發展提速,基礎設施建設日趨完善,周城地區的旅游產業興起,大批游客涌入,作為外銷產品實現商業價值的周城白族扎染進一步迎合市場,其圖案的文化含義也發生了轉變,由基于本土文化的寓意轉變為更具普世性的文化含義。這一階段周城白族扎染圖案的文化寓意與漢族某些紋樣圖案的寓意重合,比如銅錢花寓意“財運滾滾”,魚圖案寓意“年年有余”,龍鳳圖案寓意“龍鳳呈祥”,麒麟圖寓意“鎮宅保平安”,牡丹花寓意“花開富貴”“花好月圓”,松樹圖案寓意“長壽百歲”,佛像圖案寓意“佛光普照”,觀音圖案則寓意“萬事平安”等。

這一時期的周城白族扎染圖案迎合消費者進行了帶有商品經濟性質的改變,并取得了顯著的成效。周城白族扎染享譽全國,同時也走出國門為國家創匯增收。1998 年8 月28 日,周城村被文化部命名為“白族扎染之鄉”,周城白族扎染產業的發展也達到歷史的新高度。然而,隨著市場需求趨于飽和,周城白族扎染產業并未進行相應的創新調整,失去了市場競爭優勢,出現整體產業下滑的現象。

3.3 21 世紀新時代背景下周城白族扎染圖案的文化寓意

2011 年,段樹坤的璞真扎染博物館建成并投入運營,其中的扎染體驗性銷售為周城白族扎染產業尋找到新時代的發展道路。在博物館里,游客可自行體驗扎染的制作過程,使周城白族扎染的圖案設計者們有機會近距離地與消費者溝通,了解消費者的需求,并在此基礎上進行新一輪的扎染圖案設計,為周城白族扎染圖案的文化寓意帶來了第三次變革。

圖11 博物館中的扎染實物

新時代的周城白族扎染圖案開始逐步與現代審美相契合,由繁復的具象圖案設計轉變為抽象的幾何色塊,表達現代人對生活簡約、純真、高品質、多方位的追求。周城白族扎染產業也涌現出具有一定影響力的品牌,如璞真扎染、藍續扎染,已經基本完成轉型并逐步嘗試與市場接軌。

4 結語

周城白族扎染圖案設計在產品設計的過程中占有舉足輕重的地位,其圖案設計的基本原理與具體設計方法隨著時代的發展不斷作出適當調整,以適應市場需求,保持了周城白族扎染產業的生命力與活躍度。弘揚中華民族優秀技藝傳統文化應成為周城白族扎染產業社會職責性質的目標。現階段整體產品設計仍存在著產品形式單一的問題,產品形式多以在初級圖案設計基礎上形成的或大或小的整塊面料為主,仍然需要進一步的深化再設計,探索、完善產品的形式,應時刻關注市場動向,積極主動地作出產業調整,持續增強周城白族扎染產業活力。