握著鋒利的斧頭等著那人

鄧建華

風(fēng)拼命搖晃著鐵皮屋,雪子毫不留情地砸向屋頂,我唯一能做的就是抱緊抱緊再抱緊身上這件撿來(lái)的已經(jīng)穿了兩個(gè)冬天的破棉襖。

我以為我聽(tīng)錯(cuò)了,好像有人在敲門(mén)。

在雪子的爆炒聲里,我還是聽(tīng)清楚了,真是有人在敲我的門(mén)。

我恨恨地說(shuō):“誰(shuí)啊?就是要查個(gè)什么證也該挑個(gè)日子啊!”我顫顫巍巍地開(kāi)門(mén)。

一個(gè)小老頭兒背著一個(gè)蛇皮袋跳了進(jìn)來(lái)。他一邊跺腳,一邊將袋子丟下將兩手放嘴邊哈熱氣。

我說(shuō):“今天你就算是送塊金子來(lái),我也懶得過(guò)秤了。”

小老頭兒就笑,一臉皺紋水波一樣漾開(kāi)。他說(shuō):“就一些柴火,現(xiàn)在用得著。”

我依舊抱緊自己,沒(méi)有請(qǐng)他落座,沒(méi)有給他水喝。當(dāng)然,我的鐵皮屋也沒(méi)有一條板凳,沒(méi)有第二個(gè)茶缸。

小老頭兒四處打量,說(shuō):“也難怪,這火是沒(méi)法生啊!”小老頭兒就出去了。不一會(huì)兒小老頭兒又回來(lái)了,這回,他帶來(lái)了一只缺了口的陶盆、一些引火柴、半瓶谷酒。

小老頭兒開(kāi)始生火。引火柴可能被雨夾雪打過(guò),有些濕,煙就冒了出來(lái)。他干咳了好久。咳過(guò)了,就又趴在地上,死勁兒吹火。終于顯出明火。火一亮,我就看清楚了他那張臉。

唉,那臉,徹底像個(gè)被毀壞的沙盤(pán)。

這火,終于把我的話給暖了出來(lái)。我說(shuō):“我不管你是誰(shuí),請(qǐng)你別對(duì)我太好。比如說(shuō)這火,我今天烤了,明天還是會(huì)冷。我這人,賤,和這狗日的天氣一樣。”

第二天,天還是冷,我還是抱緊自己。

他又來(lái)了,還是讓火旺著。

一連半個(gè)月,老天處于冰凍模式,小老頭兒卻處于溫暖模式,我們的話題也就多了起來(lái)。

小老頭兒說(shuō):“我也在這個(gè)小縣城撿了十多年的廢品,也租過(guò)鐵皮屋。我積攢了一點(diǎn)兒錢(qián)后就買(mǎi)了個(gè)小挖掘機(jī),來(lái)錢(qián)就快多了。”我說(shuō):“這柴火也是買(mǎi)的?”他就笑,說(shuō):“挖坑挖渠還沒(méi)有一些樹(shù)蔸?撿了回去就能夠派上用場(chǎng)的。”

小老頭兒看見(jiàn)我不再抱緊自己了,就說(shuō):“人啊,要有點(diǎn)兒想法才行,有想法心里就有一團(tuán)火。”

我說(shuō):“那好,等我也有錢(qián)了,買(mǎi)個(gè)推土機(jī),和你搭伙,接土方工程去。”

小老頭兒在我的背上輕輕地拍了一巴掌,拍出了我心里的火星子。

一天夜里,他離開(kāi)我的鐵皮屋時(shí),我悄悄地跟著他。大約走了一兩里路,我看見(jiàn)他拐進(jìn)了一個(gè)小院子。院子里有個(gè)敞棚子,一臺(tái)瘦弱得如同小老頭兒的小挖掘機(jī)歇在那兒,一堆雜亂無(wú)章的樹(shù)蔸占據(jù)各個(gè)角落。小老頭兒沒(méi)有歇,他往手心吐了一口唾沫,拿起一把柴刀,狠狠地剁著。柴刀好像很不給力。小老頭兒不時(shí)將握刀的右手虎口,輕輕放在嘴里銜一下,像是有活生生的疼痛,可以細(xì)細(xì)品嘗。

我的淚就流了出來(lái)。

回到鐵皮屋,我就拼命尋找所有的零錢(qián)。

第二天我就去了縣城最大的雜貨店。

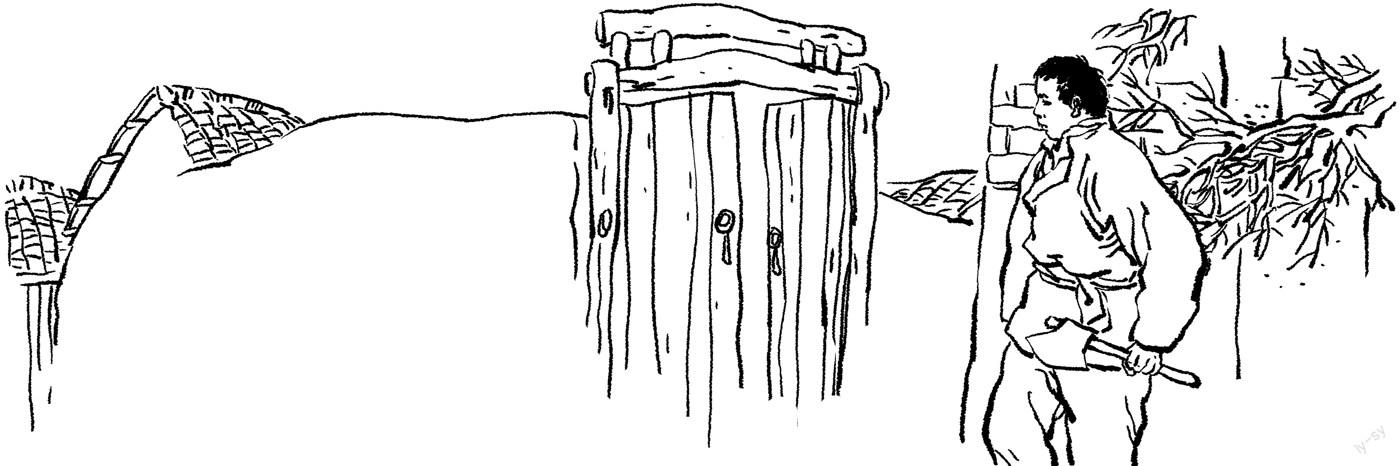

帶著一把鋒利的斧頭,我穿越寒風(fēng)和冷雨,守在那個(gè)小院的柴門(mén)前,我在等一個(gè)小老頭兒。

[責(zé)任編輯 王彥艷]