《波斯語課》:用優美的謊言,講徹骨的罪惡

耐吉

1. 在《波斯語課》這部影片里,語言成為一個受迫害者最為私密的反抗武器。

2. 除了交流與溝通,語言的發明在影片中被賦予了新的意義。

3. 正是這門“波斯語課”,讓戰爭中的無辜逝者們得以留下了姓名。

談到聚焦猶太人悲慘境遇、反思二戰的電影,我們很容易想到《辛德勒的名單》《鋼琴家》《美麗人生》等。電影一次又一次地帶我們重返戰場,體會戰爭的殘酷與人性的深不可測。

電影《波斯語課》改編自德國著名編劇沃爾夫岡·科爾哈澤的短篇小說,故事本身受到真實事件啟發。這部影片講述的不僅僅是猶太人的故事,而是整個人類的故事。一批人將另一批人推到死亡的極限,而他們則頑強地生還。這部影片曾被提名為第93屆奧斯卡最佳國際影片,還入選過第十屆北京國際電影節官方推薦單元。

德國哲學家阿多諾曾說:“奧斯維辛之后,寫詩是殘忍的。”然而為了活命,也許一個人又不得不發明一種充滿詩性的語言。

生還的契機

影片中的故事發生在1942年,德軍在大批處決猶太人。在開往行刑地的卡車上,一個高個子拿出一本書,想與身旁的一個矮個子換半個面包,高個子說這本書要值幾千個面包。但誰心里都清楚,無論什么書,這時候都沒有面包能救命。

可是這個矮個子還是與他交換了。書上的文字矮個子看不懂,便詢問這本書是怎么得來的,高個子的回答是房東逃走了,自己就順手拿了這本書,這是一本波斯語的書。扉頁上寫著一個人名——雷扎,里面寫著“Bawbaw”,高個子告訴他,“Bawbaw”是父親的意思。

一車人都被槍決了。矮個子在槍響前就倒地裝死,結果被德軍士兵發現了,正準備打死他時,他說:我不是猶太人,我是波斯人。并拿出了這本書作證。德軍士兵想起在集中營負責后勤的上尉科赫曾說過他需要一個波斯人,抓到了有賞,于是就把這個矮個子帶到了科赫面前。

科赫翻著書,問:“你叫雷扎?”他點點頭。“Bawbaw是什么意思?”他說是父親的意思。“伊朗的首都是哪里?”“德黑蘭。”科赫讓他把這本書念一段,他說:我不會寫,也不會念,只會說日常口語。

科赫想了想覺得也有道理,于是就讓他隨便說一段波斯語。他稍有遲疑,但很快就發出一段奇怪的聲音。科赫問他說的是什么,他回答:“人看見了夕陽漸漸西下,但當天色突然變暗時,還是會害怕。”

這段話來自哪里,無人可知,他發的是什么音,也無人知曉。但這段富有詩意的話,還是贏得了科赫的歡心,于是就讓他在給軍官們做飯的廚房里打雜,飯后讓他教波斯語。上尉準備每天記4個單詞,他估計戰爭還會持續2年,那樣就能學到2000多個單詞。因為上尉的哥哥在伊朗,他打算以后在伊朗開一家德國餐館。

從父親母親、兄弟姐妹,到家居日用、生活用語、食品飯菜,甚至包括“我愛你”這樣的表達,這個被叫作“雷扎”的矮個子猶太人是怎么通過不同的發音“發明”出來的?真是讓人感到不可思議。

看這部影片的時候,觀眾不會關心主角的原名,而以“雷扎”稱呼他,這個異域的名字是他的護身符,“雷扎”開啟了一條虛構的鏈條。

兩個人的“波斯語”

要靠自己的臨時發揮“發明創造”出只屬于自己的波斯語,絕非易事。無論怎樣,要想讓一個完全不懂波斯語的人在瞬間“發明”出波斯語的幾千個單詞來,幾乎是一件完全不可能的事。

這里面還需要幾個嚴酷的剛性條件:第一,無論是德國人還是做苦工的猶太人,周圍不能有一個懂波斯語的人;第二,雷扎要記住自己怎么發音“叉子”,怎么發音“勺子”……這樣當自己再想出一個物品的發音時,才不會重復。雷扎也經常用“考問”科赫上尉的方式來溫習自己發明的這種“波斯語”,以免忘記或重復。

有一天,德軍捉住了一名英軍飛行員,據說是波斯人。一個討厭雷扎的德軍集中營看守人員很高興,就把這名英軍俘虜押送到監舍,希望通過他們的對話來證實雷扎并不是波斯人。但由于雷扎與監舍里的獄友關系都很好,在這個真正的波斯人到來后,一位獄友就殺死了他,用自己的生命換取了雷扎的生命。

有一次,當科赫問雷扎“樹”怎么說時,他回答是“radj”,而科赫還記得面包是“radj”,于是對雷扎一頓暴打,說他假冒波斯人。雷扎只好解釋說,在波斯語中“面包”與“樹”是同一個單詞,就如在德語中“城堡”和“鎖”是同一個單詞一樣。

在《波斯語課》這部影片里,語言成為一個受迫害者最為私密的反抗武器,而并非人與人之間的交流工具。語言的交流與反交流,在這里如雙面獸般融會一處。正如一句俗語所說:所有的理解,都是誤解的總和。曾有一度,科赫和雷扎的關系已經相當好了,雷扎可以直呼其名,而科赫會偷偷多給他一些吃的東西,雷扎將食物帶回監舍,救濟一些更需要的人。科赫認為他是理解雷扎的,但雷扎并無此意。

語言具有多個面相,而非單一的交流功能。在極端環境下,人類的語言更可能是欺騙多于真實,遮蔽多于坦誠,隔閡多于相聯。更多的時候,語言是一種魔術,它會在社會環境里發生相應的扭曲,《德語課》里男主人公的父親,將德語里的善扭曲為惡,將“盡職的快樂”扭曲成“盡職的罪孽”。而《波斯語課》則是《德語課》的反轉鏡像,影片里的男主人公,通過謊言,將生者與死者一起帶入存在的真實之境。

無名之輩

在影片的尾聲,盟軍在諾曼底登陸后,很快就逼近了德軍在法國的營地,于是營地的最高指揮官按照柏林的指示,決定毀滅集中營中所有的證據,同時消滅殘存的所有囚犯。

當科赫上尉得知這一消息后,立即到監舍里提走了雷扎,押解著他逃往不為人知的地方。途中,當科赫責備雷扎為了一個不認識的人而把自己的食物都給了他時,雷扎說了一句堪稱警句的話:“僅僅因為你不知道他的名字,你就說他是無名之輩?其實他一點也不比你差。”

科赫上尉在逃跑的路上脫掉了自己的德軍軍服,10公里外有一架小型飛機可以把他送到德黑蘭。雷扎當然不會跟隨他去,于是二人分手,各奔前程。科赫在入境伊朗時,用自己所學到的“波斯語”說明自己的情況,但伊朗人完全聽不懂他在說什么。

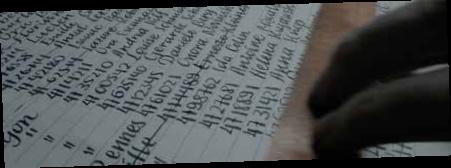

當伊朗的邊境人員發現他是德軍叛逃人員時,立即就把他抓捕歸案了。而在另一邊,當雷扎回答盟軍的問題時,出現了電影中最感人的一幕:“你們的集中營里一共關押了多少人?”“大概兩萬五千到三萬人。”“你還能記得一些人的名字嗎?”“資料上都有登記,你們可以去查。”“但資料已經全被他們毀掉了。”“我還能記得2840個人的姓氏和名字。”“2840個名字?”

于是,雷扎獨創的“波斯語”又有了新的意義:成為那2840個猶太人曾經真實存在過的證明。隨著雷扎緩緩吐出一個接一個死去同胞的姓名,他不緊不慢的聲音逐漸吸引了盟軍收容所里的所有人,那些陌生而又樸實的字眼,戳進了每一個人的心里。

《波斯語課》用這樣偏于抽象的“符號”,完成了對于戰爭的反思與控訴,雖然視聽沖擊力不強,但卻擁有千鈞之力。那是沉悶的怒喊,也是哀傷的悲鳴。

影片中還有一個情節讓人印象深刻。當科赫已掌握大量“波斯語”單詞,就能用這門語言講述身世,還能用來寫詩。他把寫的詩讀給雷扎聽:風把云送往東邊,在那里,處處是渴望和平的靈魂。我知道我會幸福,隨著云飄向的地方。

無論在任何語言中,這首詩運用了最簡單樸素的詞匯。詩的語調真摯而舒緩,是用一種怡情的語調表達反戰情緒。但我們無法忽略它出自一名納粹上尉之口。

《波斯語課》巧妙地回應了喬治·斯坦納的“語言與沉默”的問題。斯坦納是著名的人文主義批評家,也是一位對“大屠殺”有痛徹記憶的人。他曾在《語言與沉默》中提出一個著名的問題:“我們現在知道,一個人晚上可以讀歌德和里爾克,可以彈巴赫和舒伯特,早上他會去奧斯維辛集中營上班。要說他讀了這些書而不知其意,彈了這些曲而不通其音,這是矯飾之詞。這些知識應該以怎樣的方式對文學和社會產生影響?”

影片中扣人心弦的劇情接二連三上演,新奇的戲劇沖突推動劇情跌宕起伏,將人性中的善惡交錯和溫暖冷漠展現得淋漓盡致。

喬治·斯坦納的提問,最終落腳于藝術對人性和道德承載之上。為什么文明的進展越久,野蠻的暴力就越強烈?而藝術常常不是抵抗政治的暴力,而是逆來順受,甚至使其看來更加雅致。這個問題更常見的另一種說法是:藝術純粹自為,與歷史之間拉開距離。實際上,《波斯語課》也對這個議題給出了它的答案。科赫并未因為內心的溫情而被原諒,正如有觀眾精辟地總結道:當他說出一個“波斯語”單詞時,倒下的是一個活生生的人;當他念出一首詩時,燃燒的是一大片無辜者的尸體。雷扎的猶太姓名被隱匿,他存活了下來,而更多猶太人被投進焚尸爐。

在納粹敗北之際,指揮官匆忙地把死囚名單和檔案放進燃燒的壁爐中。不留任何痕跡意味著“查無此人”,仿佛惡行如消失的煙一樣。

《波斯語課》具有濃重的回望性質,集中營的外景彌漫著冰冷的霧氣,象征著那段讓人不寒而栗的歲月。而這部電影的決心,便是穿透并照亮它。影片最直接、也是最深刻的寓意就在于語言、詞語如何記錄亡魂,銘刻災難。若把歷史學看作一種打撈工作,那結尾處,雷扎一個一個地念出那些亡者的姓名時,電影的歷史學目的也得以實現。

影片以蒙太奇的方式,呈現了兩位主角的下場。有些人或許會設想另一種結尾:為什么不讓科赫被識破時雷扎也在場呢?那樣的情境是何等強烈,科赫會心痛還是徹悟?這種設想認為,科赫對雷扎的信賴、袒護,以及兩人基于“波斯語”的共度時光,最后會成為情感張力的加強劑。由此,一切很有可能在人性糾葛中結束,二人世界的情感矛盾沖向歷史的前臺。

但是,影片并未如此避重就輕,虛化掉歷史審判。面對數以萬計的亡魂,一段脅迫下發生的“師生情誼”根本不值一提。更何況,雷扎不是科赫拯救的——他的生命原本就屬于他自己。《波斯語課》是沉重的回望,任何屠殺題材的藝術都必須是沉重的回望。“生命”這個詞并不輕渺,不是一個被蹂躪的布娃娃,熨一熨就能恢復原狀。

影片結尾把兩位主角放在兩個時空,撐開決然的態度。它再次提醒我們:科赫的“波斯語”烏托邦看似美好,但它始終是在數以萬計的尸體上面建立起來的。無論如何,歷史的道義不會允許它持續更久。