格物徽州

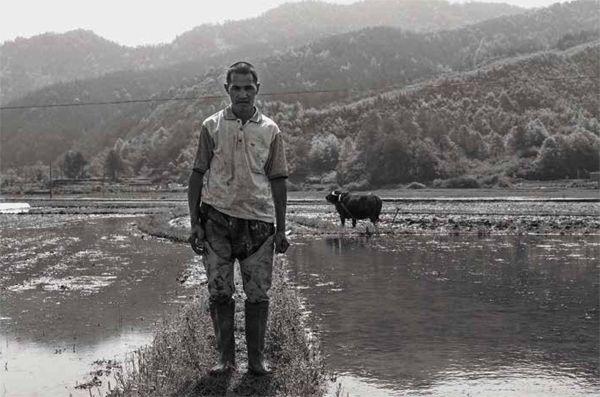

黃山區文祥村,王存兆,2020年,選自《徽州冷記憶》。胡寧攝

一

我是徽州人,生于斯,長于斯。少年時伴著“七尺男兒國是家”的宏愿,輾轉南北十數載,期間有很多的機會和足夠的理由讓我客守異鄉,但我最終又回到了徽州。個中緣由從未細究,直到有一天偶然間翻開《胡適口述自傳》,劈頭的一句話便是——“我是徽州人……”

胡適先生學究通人,尚客思凄迷,常故園東望,鄉情依依,想我輩凡人戀土思鄉,亦情屬自然。

緣于攝影,常接觸各方人士,也就時常有攝影人對我說:徽州山肥水美,鐘靈毓秀,就景致和環境而言,堪稱人間天堂。這里的山水田陌,無一不秀;村落民宅,處處皆“品”。能說這話的當然都是些鴻儒雅士,然而他們全都不例外地把徽州,包括徽州的文化用一處風景幾座老宅來概括了。諾大的徽州,獨樹一幟的徽文化只落下片言只語一堆美片。

可是,徽州不是用一處風景幾座老宅就能代表得了的。在這片土地上,昔日曾真真切切地存在過天堂人間,存在過文化的燦爛、科舉的榮耀和物質的奢華。她的枝脈一如當年行走于大江南北的徽商腳下的路,在歲月流轉中,樹起了屹立數百年不倒的赫赫盛名,帶回了那難以勝數的豪宅巨富和“狀元故里”的尊榮……還有,胡適先生晚年殷殷北望的目光和孫起孟先生用休寧方言誦詞的吟哦。

歙縣萬二關山組,凌中衛,2017年,選自《徽州冷記憶》。胡寧攝

無論從哪一個角度審視徽州,她都不僅僅是一個單純的地域名詞,她更多的是一個文化概念,一個自成體系的文化單元,一種自南宋至明清引領時代900年,素為世人景仰的區域性文化的經典之作。與他處不同的是,徽州自古便有很強的開放性和包容性,這種開放和包容同樣延伸到了文化上。歷史上四次北方強宗大族的南遷,使得中原文化與南方山越文化耦合并得到思辯性的升華。徽州特殊的區位使得徽州成為多元文化的最佳接納地,也使得徽文化兼具南北之長并最終形成了特有的浪漫、優游、柔靜、華美的精神特質。

盡管徽州一直藏身于萬壑叢中,但她的博大和活力常使研究徽學的專家學者感到吃驚,而她的表現形式卻又是如此的精美、雅致和令人稱道。我們已經習慣向外界描述這樣的徽州:宗祠前高高矗立的旗桿,木雕窗欞映襯出的如畫山水,隨走隨見的文物勝跡,尋常百姓風雅的談吐,以及案頭一方古硯、幾桿枯筆。還有,精心保存著的歷史的一隅,一些殘存的文明碎片……我們也一直在試圖用這些僅僅停留在器物文化層面的東西來復原歷史,來物化文化,來向世人詮釋文化的徽州,雖然這遠不是徽州的全部。

歙縣里方,章愛香,2019年,選自《徽州冷記憶》。胡寧攝

我不知道這種說法能不能得到專家的認可,是文化造就了徽州,徽州又成全了文化。徽州文化是干年徽州物質和精神財富的總和,而現在的徽州遺存更多的是精神文化層面和制度文化層面下的底蘊。上世紀九十年代,一位朋友向我提出了“徽學”這個概念,說應當把徽州文化,把以研究徽州歷史文化為主要內容的“徽學”作為與敦煌學、藏學比肩而立的中國三大地方學之一來對待,來加以研究。這一觀點使得當時身為報人的我聞聽后精神為之一振,遂立即將這些想法和觀點訴諸文字廣為宣揚。記得當時的主要論點是:作為一種歷史現象,徽州文化是對中原文化的包容整合,尤其在明清兩朝,更是達到了巔峰。現存徽州文化,是現存中華文化的縮影。徽州文化始終在弘揚著中華文化,其存在的本身就是一種極好的弘揚。人們從現存的徽州文化上,足以看到中華文化的特色、風姿和曾有的輝煌,看到中華民族的聰明、智慧和力量。

而且,徽州文化的某些部位甚至還超過了中原文化。徽商還曾與晉商一道把持著中國經濟命脈數百年。乾隆年間,僅揚州鹽業的徽商資本就達五千萬兩,而清朝最鼎盛時期國庫的存銀尚不過七干萬兩,以致乾隆皇帝竟然發出“富哉商乎,朕不及也”的喟嘆。

三十年過去,“徽學”終成顯學。當初提出“徽學”概念的朋友已經去了安徽大學做起專門研究“徽學”的教授。我則轉而行政,轉而攝影,對“徽學”的關注點也由之趨向現實化、實用化和形象化,轉而探究記錄一個地處偏遠的內陸腹地創造出文化商業奇跡所必須具備的經營理念和文化基質的群體,以及對今時今日的借鑒作用與意義。

二

也許是多年的職業習慣,我一直試圖用最簡潔的表述(畫面)來告訴世人什么是徽州。是曾經擁有的足以敵國的財富?還是由財富作為強大支撐而凸起的文化?抑或是那支縱橫南北卓爾不凡的徽商?曾有的這一切,于今日其痕跡依舊清晰,無數的歷史文化遺存至今仍矗立在這片土地上默默地向人們昭示著昔日的榮耀。

然而,我知道,這些都不足以說明徽州。徽州也決非幾篇文章、幾幅圖片就可以道清。在各個層面、各個領域上,徽州都取得了令世人矚目的成就,并形成了自己獨特的流派和風格,如新安理學、徽派樸學、新安醫學、新安畫派、徽派版畫、徽派篆刻、徽劇、徽派建筑、“三雕”、徽菜,等等。作為中原文化的集大成者,徽州這一獨立文化單元中最富人性化和最卓有成效的部分應該說是徽式教育,盡管她談不上什么流派,也極少被人提及。可是,她曾經是那樣的輝煌,輝煌到她有著“中國第一狀元縣”。

休寧五城鎮雙龍村一組,汪美飛,2017年,選自《徽州冷記憶》。胡寧攝

說來慚愧,在我不遺余力地向各界推介古徽州、宣揚徽文化的幾年中,我一直不知道古徽州一府六縣中有一個“狀元縣”,那就是休寧。直到到休寧縣工作后,我才見到這樣一組數據。從唐武德五年正式開科取士到清光緒三十一年廢止科舉,1300多年共錄取狀元800多位。以全國計,3個市縣才有一個。而休寧從宋嘉定到清光緒的600余年間,本籍與寄籍狀元合計占了19個席位,遠遠超出曾經一度名聲顯赫的蘇州任何一個市縣,穩居全國之首。況且,休寧只是地處偏僻的山區小縣,面積不過2000多平方公里,當時人口只有十七八萬。絕少有哪一處有著像徽州這樣扎實的教育基礎,也絕少有哪一處有著像徽州這樣輝煌的教育成就。區區休寧一縣一十九名狀元及古徽大地數不勝數的進士、舉人,這等光曜、這份自信可以說舉世無有爭。事實上,徽州教育帶來的不僅僅是科舉的成功,她的作用更多地滲透于徽商的經營理念,并對徽商心態的定型產生了深遠的影響,從而最終將徽商推向極至。

我們知道,任何一個時代,經濟與文化都是相互依存的。文化乃至教育若失去經濟的支撐,勢必會難以為繼。而經濟少了文化的維系,也只能是曇花一現。早在五千多年前,美索不達米亞的蘇美爾人用楔形文字在泥板上記下收支情況,從那以后,人類就將經濟與文化結合在一起。然而,從來沒有任何一支商業力量能像徽商那樣,把這種關系表現得淋漓盡致。

在中國歷史上,徽商是一個奇特的存在,在一夜間暴富,又在剎那間灰飛煙滅。大喜大悲的歷程,仿佛是歷史的刻意安排,要讓我們感悟些什么。所幸距徽州鼎盛時期并不很遙遠,似乎還能觸摸到那段過往。

“賈為厚利,儒為名高”,賈、儒迭相為用。在傳統商業中,唯有徽商將經濟與文化結合得絲絲入扣,密不可分。作為綿延已久的鄉土文化,徽州文化的地域性極強,她在吸納和整合了中原文化后,又添入了新安江的因子和黃山的經脈,因而極富張力。這種文化的張力在很大程度上決定了徽商跌宕起伏的命運。

從史料中我們可以了解到,清代以前的徽州人的生活遠沒有其后世的安逸,而是十分艱苦。這就解釋了過去徽商良好經商習慣的形成和吃苦耐勞精神的本源。有首民諺在古徽州流傳甚廣,說“前世不修,生在徽州,十三四歲,往外一丟。”十六個字道出了徽人從商的普遍性,以及從商的無奈和行商的艱辛。可是很少有人知道,當時徽人的無奈和艱辛有多重。在這首民諺末尾還有兩句,是一位母親對即將外出從商的兒子的囑咐:“孩啊,這一去成功就是娘的心頭肉,不成做鬼也孤幽。”就是說不成功,便成仁。要么衣錦還鄉,要不就客死他鄉,沒有第三種選擇。這與我們常念叨的“慈母手中線,游子身上衣”形成的反差足以讓我們體味當時徽州生存條件的險惡。不要怨母親的決忍,只能怪現實的無情。不難想像,無數的徽州少年是懷著必死的信念走上行商的道路的。

環境越是惡劣,刺激文化成長的力量就越強烈,人們潛在的創造才能被挑戰刺激起來了。因而古徽州孕育的文化,很自然地形成一種獨特而又成熟的體系。這就是徽州人精神,一種由無數徽州少年蹣跚的背影交疊而成的信念,一種破釜沉舟背水一戰的精神。天堂里的徽州于此奠定了基石。

歙縣上坦村,洪寶芳、洪秋花,2019年,選自《徽州冷記憶》。胡寧攝

祁門縣李源村河東組,李民淦夫婦,2019年,選自《徽州冷記憶》。胡寧攝

三

至清一代,徽州商人的資本、規模和經營方式、經營種類均達到了傳統商業的極至。徽商乃至整個徽州,包括徽州文化也隨之登上了一個前所未有的高度。

現在我們已經很難揣度當時徽商的心態。是躊躇滿志,“一覽眾山小”;還是繼續地謹小慎微,財不外露?有一點是可以肯定的,之所以能走到這一步及已經走到這一步的徽商,所憑借的不再是有形的資本,而是依靠徽州特有的文化底蘊和商業運作方式。在儒學氛圍中成長的徽商,有著較高的文化水準,這是與同樣稱雄于世的晉商的最大區別,也是取得巨大商業成功的關鍵所在。令其他商幫無法理解和效仿的是,徽州商人經商的最大資本竟然是摻雜著釋、道思想的儒家文化。徽商在把勤與儉,以及誠、信、義等儒家文化,落到實處過程中建立起有自己特點的賈道和營運的模式。至明清治學業儒的風俗達到高潮。明清之際,鹽業是“官督商辦”,其獲利之豐遠超其他行業,朝廷因此對它的生產、營銷和課稅等有著嚴格的規定。由于鹽業的重要性,鹽政官員均非等閑之輩,不僅品秩較高,且精通翰墨,在這種情況下,文化便成了鹽商與鹽政官員結交的前提條件和必要手段,并且是緊密官商關系的重要紐帶。

歙縣許村,許紹全、許美仙,2018年,選自《徽州冷記憶》。胡寧攝

徽商發達后,雄厚的財力讓徽州漸成富庶之地,各種文化形式相繼興起,徽州文化儼然自成一派。一個文化與經濟互動的良性循環體系就此形成,天堂里的徽州也就此成型。獨特的文化優勢使得徽商成就了奇跡,但也就是這種太具優勢的地域文化,最終覆滅了一代徽商。19世紀末,以實業為標志的資本主義商品經濟攜帶西方現代文明席卷中華大地。這是一個新舊經濟交替的時代,中西文明于此發生激烈的對撞,以徽商為代表的封建商品經濟在資本主義商品經濟的沖擊下,很快便敗下陣來。在這一過程中,一些徽商中的佼佼者如胡雪巖等,也試圖借助朝廷的力量來完成新舊經濟的過渡。然而,從“程朱理學”的故鄉走出來的徽商始終無法跳出以地緣、血緣關系為紐帶的商幫形式,也缺乏大量的資金投入實業,實現商業與產業的結合。加之“儒商”根深蒂固的宗法觀念使得他們更愿意把財力和精力投入官場競逐。于是,在新經濟的浪潮中,一個顯赫的商業群體瞬間土崩瓦解。

祁門西溶村第一書記王時花(左一)及她的幫扶對象,選自《扶貧隊長》。胡寧攝

徽州呈陽村第一書記洪曉飛(右一)及他的幫扶對象,選自《扶貧隊長》。胡寧攝

四

徽商崛起之迅捷、綿延之長久和衰落之徹底,其原因在學術界一直眾說紛紜。一位對徽商頗有研究的人士作了這樣的總結:徽商的衰敗,先是衰敗在清政府剝奪鹽商的壟斷特權、太平軍重創了商業活動和洋貨的大量蠶食上,但問題的最終“還出在徽商自己的文化上”。峰巒疊嶂且險峻巍峨的黃山無疑為徽州文化鑄進了堅忍的特質,而新安江這條蜿蜒曲折又跌宕起伏的河流,又添就了徽州文化中,或者說是徽州人性格中較他處更為圓滑世故的色彩。同時,也給予徽州人聽天由命、逆來順受的致命弱點。這一弱點至少在19世紀末加速了徽商的沒落,雖然這不是徽商最終沒落的主要成因。

從某種意義上說,徽商是倒在了自己營造的璀璨文化上,倒在了徽州學子創造的科舉神話上,倒在了由來已久、幾乎牢不可破的“官本位”思想上。

在現實的眼光中,徽州乃至徽文化光彩不再,畢竟她已經不能代表新經濟時代文化的主流。也正因為如此,徽州人心理的傳統負擔就格外的沉重。當昔日的天堂而今成為人們發思古之幽情的場所和懷舊的寄托時,徽州人的心靈可想是何等的悲涼。當中國的人口版圖逐漸穩定,移民浪潮逐漸平息,徽州發達的文化便逐漸沉淀為徽州人穩定的心理結構。曾經激勵無數徽州人走出山門,闖蕩天下的徽文化中的積極因素已經消耗殆盡,只剩下自然經濟的形態和觀念,進而,轉為麻木和沉淪。

歙縣雁洲村第一書記胡煒(右一)及他的幫扶對象,選自《扶貧隊長》。胡寧攝

時至今日,一些熱愛徽州的人士仍然喜歡用曾有的輝煌,來掩飾現今的失落。其實我們很清楚,榮光和富足早就隨著紅頂徽商的逝去而永久性地逝去。翻檢豐厚的歷史文化遺存,有時都不知道應該感到驕傲還是悲哀,也許當文化財產變成文化包袱,文化優越感變成文化負罪感時,驕傲和悲哀之于我們,就成了一個不得不面對、回避不了的問題。

我們的驕傲在于徽州曾經的所有,而悲哀恰恰在于我們不知道當初何以會有當我們面對被物化為幾幢豪宅和數處景點的歷史文化遺產時,當我們追憶著過去的榮耀和富貴時,可曾想過榮耀和富貴的背后,印著多少徽州少年告別家鄉、離別母親時的淚眼,又印著多少“徽駱駝”經年累月奔波的身影。而這一切正是徽文化的精髓,是徽州之所以成為天堂里徽州的本源。

事實上,我們對自己固有的文化——徽文化——的理解已經是不甚了了,甚至是支離破碎,不得要領。即便是在徽學日益成為“顯學”的今天,徽學研究也大多只是在整理文獻、校勘古籍、梳理史實、解析名物上有成就,但在對徽文化大義微言,即精神價值的闡釋上往往不很得力。今日的徽文化往往被狹隘地理解成純美學意義上和審美視野下的地域文化,傳統意義上的徽文化在一定程度上說已不復存在了!

黟縣湖田村第一書記嚴月全(右一)及他的幫扶對象,選自《扶貧隊長》。胡寧攝

休寧縣沉潭村的村民們,2018年,選自《徽州冷記憶》。胡寧攝

祁門石磧村第一書記吳葉生(前排左二)及他的幫扶對象,選自《扶貧隊長》。胡寧攝

我們知道,一個文化的活的生命力,并不表現在這一文化遺留的典籍文字中,而表現在由該文化所體現出來的普遍的精神價值中。我們可以通過不斷對典籍文字進行充滿存在感與歷史感的詮釋解讀,激活典籍文字中普遍的精神價值并使之以人文的形式顯現出來,這一文化才會具有活生生的生命力。徽州確實到了需要重新喚醒文化生命力的時候了。

五

曾經是一片具有磁石般吸引力的土地,吸引著湯顯祖以七十高齡仍扶仗前來,留下“一生癡絕處,無夢到徽州”的干古絕唱。曾經有一群最勤勉的商賈,大江南北,無所不至。曾經有一種破釜沉舟背水一戰的精神,不達目的,誓不罷休,從而創下了至今仍無人能與之比肩的徽州奇跡。到今天,我們還有這種磁力,這份勤勉和這種精神嗎?計劃經濟時代的徽州,因物產相對豐富,當地居民較之周邊自然多了一份自給自足的從容。記得當年來徽州打工的多為浙江人。從白云深處伐運樹木,在高山之巔修筑公路,勞作的辛苦和生活的困窘一度成為徽州人眼中的笑柄。那個時期的徽州人一定認為自己是天底下活得最好的人。這應該是一種很自然的心態。在經濟學中,一直存在著GDP與社會福利的爭議。如果以福利為宗旨,而不是以GDP為宗旨,如果以生活最舒適為目的,而不以金錢最大化為目的,那么,“手捧苞蘆果,腳踏一爐火,除了神仙就是我”便足以成為徽州人自得的本錢,良好的自然環境極易形成無欲無求的文化性格。

但這不是我們所知道的徽州,也不是綿延了近千年的徽文化性格。我們所知道的徽州,所知道的徽州人是屬于善于闖蕩,最敢于進取的中國人之一。今天的上海人、浙江人、江蘇人乃至全國各地,都有相當部分是自徽州遷徙而去的。“無徽不成鎮”便是這一事實的真實寫照。

二戰剛結束時,美國記者報道說韓國人是世界上最懶惰的民族,但同樣是這個記者,二十年后再次造訪韓國,卻驚奇地發現:韓國人是世界上最勤勞的民族。韓國人還是韓國人,何以有了天壤之別。那么,我們是否可以大聲吶喊:“徽州依舊是徽州,徽州精神何以不再?”

安順鮑屯,2017年,選自《徽州冷記憶》。胡寧攝

歙縣雙源村第一書記畢圣龍(左一)及他的幫扶對象,選自《扶貧隊長》。胡寧攝

應當看到,也應當承認我們的滯后。觀念的陳舊、行動的遲緩,在這個現代市場挑戰日益加劇和全球化進程日趨加快的時代,我們距離主流有多遠?“世外桃源”業已不復存在。現今社會的多元化和開放性,使得不用我們去邀請,外來文化和經濟理念就已經長驅直入。我們不妨盤點一下,在世紀初的新經濟大潮中,我們這塊土地上有幾處新經濟模式是由自己支撐著。我們當然沒有理由反對外來的沖擊,它給予我們的益處只會比我們所能想象的要多得多。當市場經濟的大潮洶涌而至,當廣東人、浙江人、江蘇人乃至湖南人、江西人都已經搭上快速增長的列車,當徽州不斷被來自域外的挑戰,被周邊經濟的大潮所沖擊得面目全非,并且終于到了某個臨界點時,我想,徽州新的歷史應該就要掀開了。

今天,徽州已經在感覺到了生存的危機——面對我們不得不面對的,挾著“完美風暴”呼嘯而來的新經濟,我們這個曾經創造了諸多文明奇跡的,又恰恰因為這種文明太過燦爛而顯得心事重重、步履維艱的“東南鄒魯”,站在新時代的門檻上,竟會像孩子一樣的慌亂,可新經濟沒有也不會給我們多少機會和時間。昔日的徽州今日的黃山,年輕人正日益向四周移動。在這種情況下,一場制度與文化的變革必然會強勁地展開。而徽州文化,將在對市場經濟文明挑戰的應戰中嬗變,在區域競爭中植入了新的文化基因,裂變并邁向新的文明,并最終形成新的黃山文明。我們現在比任何時候都更有理由走進并融入新經濟,盡管我們參與競爭的實力是這樣的單薄,準備又是這樣的匆忙和不成熟。不過,至少我們終于懂得了要讓徽州文化融進新經濟時代的必要。

歙縣嶺口村第一書記王永輝(右一)及他的幫扶對象,選自《扶貧隊長》。胡寧攝

六

還是回到攝影。是的,每次走村之際,總是會不期然遇到他們。徽州的鄉野布滿樹木、灌草,或者裸露的巖石、粗糲的泥土,一口水塘倒映著天光云影,一條小徑彎曲著伸向遠方,他們會在這些背景中出現,他們的身形、神態、容貌、服飾以致走路的樣子,就神奇地和自然完全融為一體了,仿佛他們就是徽州鄉野的一部分。不錯,他們就是真正的徽州人,在鄉野里,在大地上,他們行走、遷徙、勞作,總有不同尋常的命運,或讓人唏噓感慨,或讓人莫名惆悵;總有悲歡離合的故事,有輝煌發達的,也有傳奇生動的,還有凄涼悲苦的,都會凝結為額頭皺紋的深淺、兩鬢發際的染霜。我覺得這樣的影像是厚重的,這樣的徽州也是厚重的,我愿意這樣去拍攝他們。其實,他們就是我們,我們就是他們。胡寧,徽州人,曾任《黃山日報》總編輯。2016—2018《東方詩意黃山影像》三期攝影工坊總監,2018平遙攝影節《徽州九歌》策展人。主編有《徽之黃山》《金色的呼吸》《千錘百煉徽州百工》《扶貧隊長》等攝影畫冊。

黟縣泗溪村溪頭組,吳玉英,2018年,選自《徽州冷記憶》。胡寧攝