故鄉辭(組詩)

加撒古浪

立在樹上的鳥和鳥鳴

飲著寒露的樹,是故鄉的山坡

故鄉的山坡沒有樹,只有散落的羊

我也是只散落的羊,離群的羊

裸露著臂膀的樹,掛著零星的果子

那果子是立在樹上的鳥兒

我也是只鳥,孤獨地在人間

有時沉默,有時歌唱

那聲響是溪流的聲響

那沉默是石頭的沉默

問? 句

無法修改時光,但可以修改夜

天黑了,可以補上星星

也可以補上鄉愁的代名詞

補上它的光輝,一瀉千里

那小小的村莊啊

在月光里,它就是

埋在骨頭里的一個帶刺的問句

為什么身在故鄉

卻又不停地在尋找故鄉?

河? 歌

踩過的石,光滑,滾過三千丈的水

長成了三十多歲,看上去,比我還要老

多少年了,我一直懷念

小學課本里飛過的一只大雁

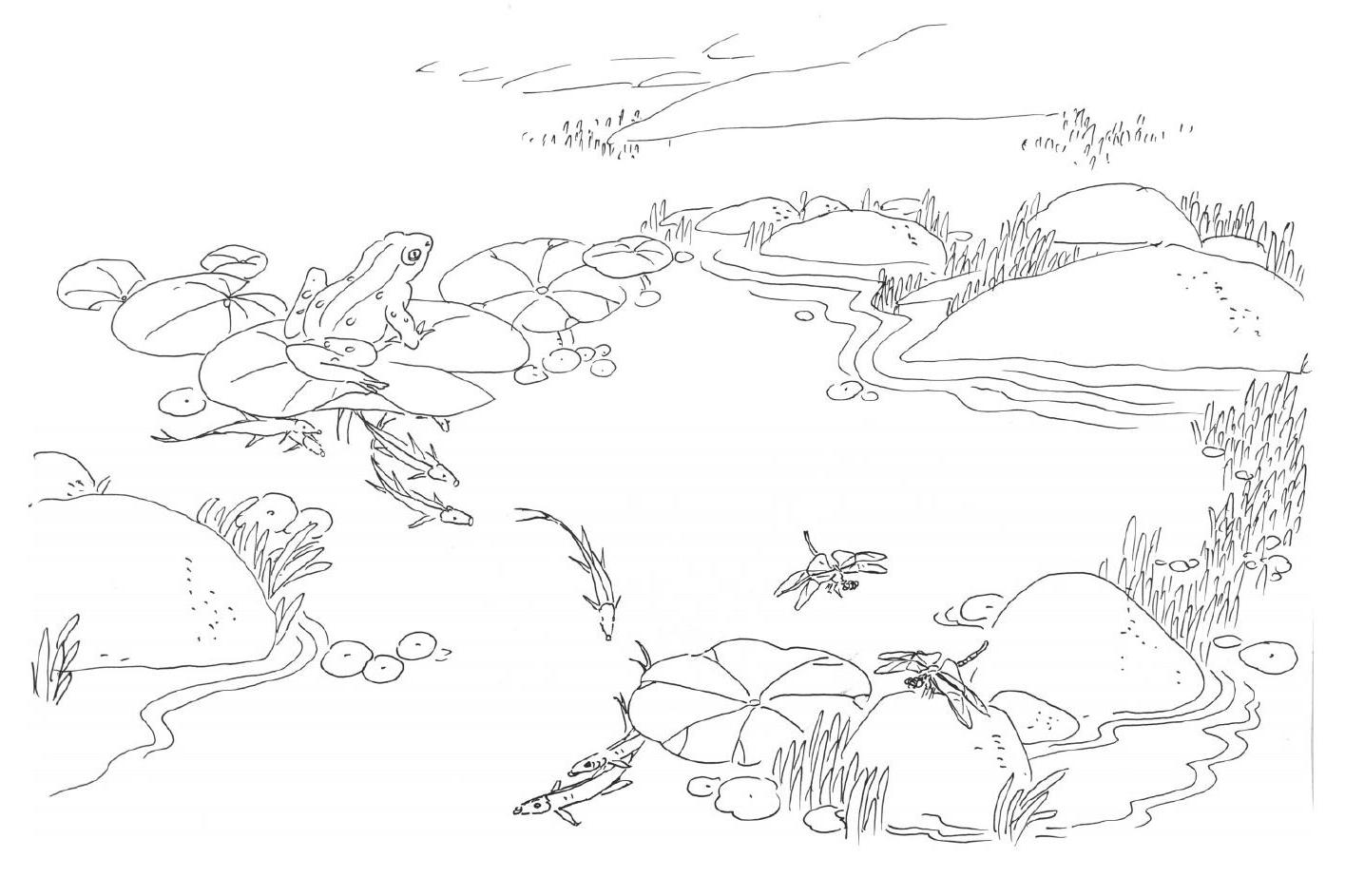

懷念青蛙,水蛇,魚兒和立在卵石上的蜻蜓

它們就像村中的玩伴

我想起拉鐵,以千,阿布,阿依嫫

還有多年前,不聲不響就離開的那個人

故鄉辭

回到老家,村莊成了舊地

炊煙舊了,靠著陳舊的木屋

木屋舊了,靠著陳舊的落日

落日也舊了,靠著陳舊的土墻

很多像土墻一樣的人,舊了倒了

睡得很死,像屋后壘起的土堆

只有在夜里,骨子里的火

才會跑出來,像一只只螢火蟲

鄉村報告

長大的人賣掉馬匹,穿過鋪滿柏油的鄉村路

牧歸的老人和羊群,隨風溜進黃昏

孩童背著書包和夕陽從對面的小鎮歸來

身后是小路,像是秋天間的一行空白

很多年前,我就穿行在這條路上

赤裸的雙腳像是河里滾過的卵石

一次次被泥水沾滿,又被一次次洗盡

后來,我甚至開始懷疑自己就是一條河流

永遠追著時光,追著閃電,不舍晝夜

黃昏帖

整個傍晚,都是落日

落日在父親的額頭結晶成鹽

村尾有車穿過公路,穿過童年

回憶和幸福漸行漸遠

那個在四月趕著馬匹馱水的人

攜帶著河流清澈的傷悲

我們的身后啊,是站立的萬格山

綿延千里,一重又一重

北風吹來,我的淚被吹得無處躲藏

眼睛越來越黑,仿佛日暮閉上的眼

昨夜,我是一條河流

每夜入睡,床前都積滿月光

都有田野和長不大的村莊

都有屋后的獵狗和山崗的風

都有稻花香里的豐年

聽取一片蛙聲。那時

我也是只鼓動著腮幫子的蛙

想著,聽著,自己的天就亮了

有人背著山回來

有人背著露珠回來

有人牽著游離的云朵回來

看著他們的模樣,忽然

眼里含滿了太多的淚水

昨夜啊,我就是一條河流

悄無聲息地流過了故鄉

父親的另一種禱詞

東方來,東方去。西方來,西方去

南方來,南方去。北方來,北方去

八方來,八方去。哪里來,就哪里去

沒有吃的,沒有穿的。怎樣來,就怎樣去

奔跑的火光

這么多年,坐在故鄉的對面

看故鄉越長越高,越長越瘦

就像父親,長成了風中的葉

我小心地拾起葉片,放在手上

如同把父親,把村莊,把那些

美好的事物種在我日漸貧瘠的土地

如同,那時閃耀在黑夜里的光芒

路,彎彎又曲曲,再怎么曲折

火光都會奔跑,拐彎,毫不含糊

父親說,那是人奔跑的靈魂

那么多年過去了,我信以為真

如果它是人的靈魂,那么

我相信,它肯定是個想家的人

就像我一直在時光里懷念

母親的白發

母親說——

阿依,你的頭發,為什么

越來越黃,就像故鄉的秋?

我只記得生下你時

你的頭發,如同我當年的美麗

山間的萬年肥,也沒有你的黑

你卻回答——

那些個叫山東山西的地方

只適合黃頭發的人生長

戴上的耳環還要大過故鄉的月

母親信以為真,連連點頭

微黃的燈下,發絲如雪

仿佛積雪堆滿了故鄉的山崗

內? 容

星空是大地的巢,村莊是父親的巢

父親是我的巢,我詩歌的巢

如果你再問,我文字的去向

我仍然這樣一遍遍地回答

在巢里,小心翼翼地安放靈魂,族譜

安放認識的人,陌生的人

安放我們的愛,彼此的恨和痛

再安放為你虛度的光陰

如果安放的東西已經夠多

那就放下生的孤獨,擊壤而歌