《唐詩拾遺》的修復

汪帆

此次我參加全國古籍修復技藝競賽的參賽作品,是2015年國家級古籍修復技藝傳習中心浙江傳習所成立時,在導師胡玉清的指導下修復的明嘉靖十八年(1539)牛斗刻本《唐詩品匯》九十卷《拾遺》十卷《唐詩拾遺》。

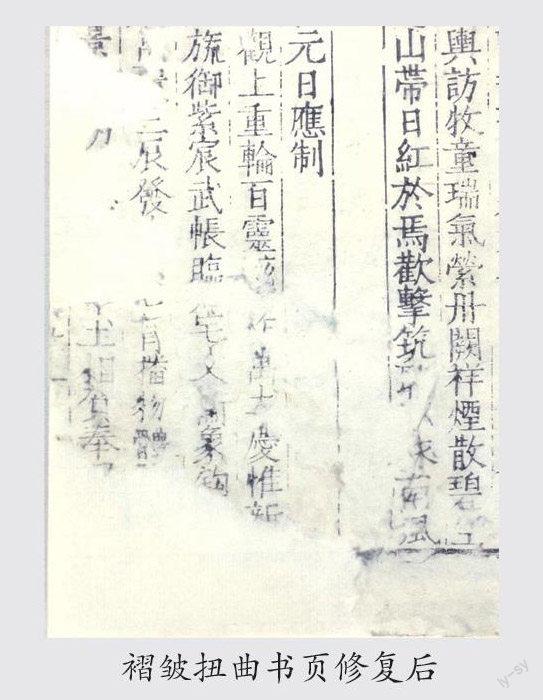

當時面對它,頗感頭痛。這本書的書衣護葉完全缺失,開首十幾葉,書腳部分殘破缺損,如同棉絮般蜷縮成團,完全分不清書葉層次。反面數葉,因存放時與外物接觸反復搓揉,導致書葉褶皺纖維拉長變形,加之書葉受潮后產生霉菌,致使紙張纖維降解,韌性缺失,扭曲成團。在多重因素影響之下,最后的幾張書葉呈棉絮狀。大家可以想象一下,這些破損書葉中的文字信息仿佛都潛藏在一堆棉絮之中,我們不但需要把這些“爛棉絮”按書葉層次整理好,讓這些筆道字跡歸于原位,而且胡老師還對我們提出了很高的要求,修復完成的書葉要柔軟,不板結,纖維不成絲縷狀,符合紙張表面結構特征。這也就表明,我們需要盡量摒棄使用大面積托裱的修復方法,另辟蹊徑。

修復材料的取舍有講究

借助科學儀器的檢測分析,提取了《唐詩拾遺》的纖維形態圖。我發現,紙張纖維成分單一,形態較細、壁上無明顯膠衣,在纖維的中段常出現局部變粗的現象(即鼓肚),基本判斷書葉紙性為純三椏皮紙。在選紙的時侯遇到一個難題。因為,雖然我們單位修復用紙中存有純三椏皮紙,可是無論從厚度還是紙面結構來說,都與修復對象相去甚遠,權衡再三,還是決定選擇汪六吉扎花做該書缺失處的基本補紙。因為汪六吉扎花屬于檀皮與沙田稻草的混料紙,其紙張的柔軟度和光澤度,與《唐詩拾遺》的書葉匹配度更高。

同樣基于這一方法,我們又先后選取了合適的輔助補紙,采用寧波產的超薄皮紙用于溜口及固定殘片、用安徽潛山產的薄桑皮紙加固輕微絮化處及纖維填補、使用館藏皮紙作為天頭絮化缺失處的修復、以貴州丹寨縣產的構皮“迎春1號”作邊緣絮化處的加固。修復完成后,補紙在書葉缺失處、輔助用紙在書葉加固處及纖維填補處各顯其能,使預期修復效果更顯和諧得體。根據實際情況,對修復用紙做出適當、適宜、適度的靈活選擇,在不同破損部位使用不同的補紙,這一成功嘗試也啟示我:在古籍修復中,對于材料選擇最重要的是相似性原則,也就是說,對于修復材料的取舍,不必拘泥于材質是否完全相同,不必糾結于原料是否完全一致,首先應從書葉的整體性上著眼,從紙張細膩程度、簾紋寬度、紙張密度、表面結構等入手,選取真正能達到與之和諧匹配的補紙進行修復。不同破損部位可以使用不同的補紙,而不是機械地單純追求一成不變。

補紙染色需無“過”無“不及”

選定合適的紙張后,還需要對其進行染色加工。古籍經過歲月的侵蝕,紙張都會出現自然變色狀態。《唐詩拾遺》從首葉的泛黃至尾葉出現的偏紅棕色,色澤都各呈差異,如果使用一種染色紙,必然會在某些書葉中出現不協調感。古籍修復不同于古舊字畫的修復。古舊字畫修復時要求不失“古”的本色,追求被修補的部位與其本身渾然一體,即需要“全色”“接筆”,追求的是“四面光”“天衣無縫”。而古籍修復中,則要求選用補紙時遵守“寧淺勿深”的原則,既要考慮保留一定程度的可辨識度,又要兼顧修復后書葉的和諧之美。如何把握古籍修復中的這一原則,使古籍修復無“過”、無“不及”,是一個難度不小的課題。眾所周知,在古籍修復中,往往會采用植物染料染色,有些植物染料,如藤黃、花青等,隨著時間的流逝易揮發變色。而經過植物濾液(橡杭、紅茶)染色后的紙張,經年累月后,顏色會不可避免地逐漸趨深。這就要求我們在染色的過程中高度關注這一特性,不但要考慮補紙使用時的“當下”之色,而且要未雨綢繆,為補紙將來可能出現的顏色變數預留足夠的融合空間。基于這一當下實際情況,以及為將來留下進一步“色變”余地的考慮,我決定選用175毫升植物原料濾液作為基礎色,分別兌入1000毫升、800毫升、500毫升不同量的純凈水,并兌入一針尖墨汁,染出三種深淺不同的同類色;再以175毫升植物染料濾液加500毫升純凈水,并兌人50毫升紅茶濾液及微量墨汁,染出與末葉相匹配的紙張。同理,在匹配該書前后護葉時,我也考慮到了兩者的色差,在染色時,有意識地使前護葉比后護葉淺兩個色號,借此避免可能出現護葉與書葉顏色相差過大的結果,最終使得整部書看起來十分協調。在修復過程中,利用細微的色差,使補紙適用于不同的書葉,又以各種與書葉顏色相近的同類色、同性色組成統一的基調,使其產生整體和諧的效果,以“淺一色”去解釋修復后的可辨識度,用整體協調性去闡述圓融之修復藝術性,我想,這應該就是一名修復師應該具備的基本審美意識吧。

最難得從“棉絮”中理出“頭緒”

修復《唐詩拾遺》,給我印象最深的技術難點,在于揭開和展平。時隔六年,我還清晰記得,絮化的書葉,不能以張論,只能說是纖維與纖維之間糾纏在了一起;在分層的過程中,遇到書葉反復褶皺扭曲的情況,我們必須順著它扭曲的方向,一點一點打開,并且分離,需要極度小心纖維的分層,避免下一張書葉的殘破纖維絮粘連到上一張書葉;又不能抻拉纖維,防止筆道變形。記得修復中的一天,來了一名記者,觀摩了整整大半個小時,才看到我從“棉絮”中理出指甲蓋大小一片殘葉中的一個“南”字。兩人不約而同舒了一口氣,她感嘆說:“真的是太‘難了。”這個“南”字修復至完成,還得比照其他字跡的寬度長度,把一個個筆道推回它該在的位置,因為,紙張纖維早已拉扯變形,上面的字,連帶著筆畫也全扭曲了。

修復時,也切忌在書葉上直接涂抹漿水:毛筆一上紙,纖維即刻粘隨筆尖,極其難以復位,即便能復位,纖維也與打濕了的棉花一樣成絲成縷。同時,如果在絮化部位直接上補紙,它的強度遠遠大于已毫無紙性可言的“棉絮”。因此,我或在補紙上涂漿水,撤潮后覆于待加固部位,或者把補紙墊在殘片下,把漿水透過破損部位或是纖維縫隙,滲到補紙上,順勢將殘片固定,總之,一切為了增加書葉強度,使其可能挪動調整,在對局部有把握的情況下,再對整體進行修復。

在最少干預原則的指引下,我們往往希望不對修復對象進行過度干預,但在實際修復過程中,還是要注意對修復“度”的把握。以《唐詩拾遺》為例,部分絮化的書葉看似完整,紙張卻毫無強度可言,指尖輕壓或筆尖輕觸,書葉纖維就會順勢斷裂,此時,就不可僵硬地固守“2毫米”界線,需要把“度”適當放大一點,即適當擴大修復面積將補紙搭茬于紙性較強的部位,使補紙在書葉絮化部位到完整部位形成一個自然的過渡,以達到修復的最終目的,避免出現二次修復。加固時使用的皮紙,其選擇也要適當把“度”放大一點。比如,寧波產的超薄皮紙用以加固輕微絮化的部位后固然手感柔軟,但修復后,從書葉正面觀察,絮化部位的纖維浮于補紙表面,說明其纖維拉力不足以承擔起加強絮化部位的紙性作用,此時就要選擇紙張較厚與纖維拉力更強的安徽潛山桑皮紙。當為則為,當止則止,以“度”衡之,辯證施“治”,使修復效果內外一致,和諧有序。以往,在對書葉邊緣小面積破損部位修復時,往往習慣先將補紙超出邊緣外進行修復,然后再剪邊處理。在這次傳習中,我從胡玉清老師那里學到了一種全新的方法,即裁齊補紙,與書葉邊緣齊平修復。這種修復方法的基本要求是,在修復過程中,使補紙邊緣與書葉邊緣齊平。如果部分書葉邊緣處原本就屬弧形,補紙相應也需要隨邊緣形狀而走。這種修復手法對修復的精細程度要求更高,看似增加了修復的難度,但從修復效果上看,由于省去了剪邊這一道工序,相應的,也就不會使書葉邊緣出現刀口新茬,修出來的書葉邊緣也就會呈現出修復的部位與原書葉渾然一體的理想效果。

中國文化歷來講究中和之美。所謂“中和”,從方法論上說,就是適度、適當、恰到好處。古籍修復工作亦當如此。