藝文印書館本《康熙字典》

羅葉

驅車二十多英里,在兩個不相干的地方淘到兩本不相干的書,卷首竟然都有董作賓先生(1895-1963)的文字。一本是衛禮賢英譯本《周易》,普林斯頓大學出版社1990年第3版第24次印刷。這本書1950年出版第一版,40年間印了24次,平均不到兩年就印一次,可見西方人對中國文化著迷的興趣點,大部分是在這些現代人弄不大明白的地方。另一本是藝文印書館影印的《康熙字典》兩巨冊,1965年初版本。《康熙字典》賣主是一位天津高姓大哥,移民美國二十多年了,在Flea Market販賣各種中西古玩雜項工藝品。他抱怨洋人不識貨,這本“古書”在他手中好幾年賣不出去。我如果愿意要,他可以折價賣給我。我在美國淘書數年,很少見到中文書,心下自然一喜,以超乎預料的低價收下。不過我買這本書倒是另有情由。

日本學人校勘中土典籍者,尤以此書與瀧川資言《史記會注考證》最為知名。后者古典文學刊行社上世紀50年代曾有影印本,近年也有重印,渡部溫訂正的《康熙字典》則未被引進中國大陸學術界。渡部溫(1837-1898)是日本江戶幕府(1603-1868)末期和明治時期(1868-1912)的翻譯家、教育家、實業家。曾在幕府的洋書調所(后開成所)教英語,大政奉還(1867)后在沼津兵學校任教授。廢藩置縣后任職東京大藏省、后任東京外國語大學校長。其后轉向實業界。渡部溫訂正《康熙字典》是在明治十二年(1879)二月至十八年(1885)九月,歷時七年。據卷首靜岡豬野《序》稱,渡部溫之書“考異一千九百三十余,訂誤四千”,當年先以訂正條目為單行本,于日本印行,后來將各條散入字典正文出版,以免學者翻檢之勞。渡部溫以一己之力訂正此書,卷首其好友敬宇中村《序》云:“字書莫備于《康熙字典》,而《康熙字典》莫善于知新(渡部溫,字知新)訂正之書……知新極力網羅古今書籍,或借諸人,或自往各所官庫,必得其引用原書相校對……知新此舉,則非由他人獎勵,獨自企圖,而獨力任之。其誠心實意之效,誰復出而掩其上耶?”可見此書纂輯初衷及過程之不易。此書在日本后來不斷被翻印。中文世界似乎就只有藝文印書館這一個翻印本。

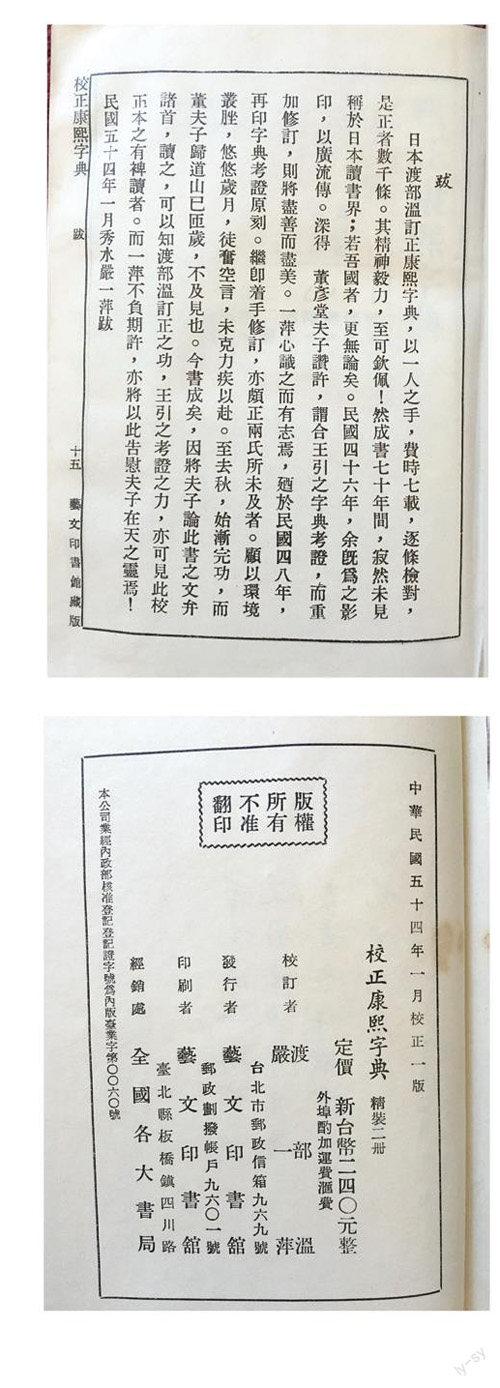

藝文印書館《訂正康熙字典》上、下兩冊,單面印刷,32開大小,兩部厚厚的書加起來近3600頁,和現在國內常見的那種二拼一或者四拼一的縮印本不同。署名渡部溫訂正、嚴一萍校正。卷首除董作賓1957年寫于香港九龍塘的《代序》外.還有嚴氏的《跋》。這兩位序跋作者尤其引起我的興趣。蓋1927年,董氏曾在我的母校任教一年。1949年,董氏隨國民政府遷退臺灣,后以食指浩繁,維持生計之故,于1955年應香港大學之請,赴該校東方文化研究所任研究員。1958年,胡適由美返臺,出任“中央”研究院院長,力邀董氏返臺。“中央”研究院歷史語言研究所成立甲骨學研究室,董氏主其事。1963年,董因心臟病發去世。董氏謂渡部溫氏《校正康熙字典》與王引之《字典校正》相比,青出于藍。

嚴一萍(1912-1987),浙江嘉興新塍鎮人。新中國成立之前,嚴氏曾輾轉出任國府低級官員,并從事實業、收集鄉邦文獻,編成《新塍鎮志》。1949年,嚴氏見情勢危殆,遂自新塍區長任上遠走香港。當時嘉興鳳橋人王梓良正在臺灣主編《大陸雜志》,嚴氏與王梓良誼屬同鄉,二人交情匪淺。1957年,嚴著《夏商周文化異同考》即發表在《大陸雜志》。王云五的“云五圖書館”就收藏有一冊《夏商周文化異同考》抽印本,封面有嚴一萍毛筆題贈:“岫廬先生長者教正晚嚴一萍敬贈四十六年七月十四日”董作賓是《大陸雜志》發行人。嚴一萍在香港時即有志跟隨董作賓研習古文字學,當他徘徊在香港不得志時,渡海赴臺:到達臺灣后,嚴氏持書稿《殷虛醫徵》求見董作賓,董氏對嚴一萍大加賞識,嚴得以出入臺灣大學董作賓之研究室,進而至“中央”圖書館、“中央”研究院、故宮圖書館等研究機構。

先是,張木舟(1903-1976)、顧乃登兩人出資創設“藝文印書館”,嚴一萍任總編輯,高佐良任總經理(一說張、顧、嚴三人合資創辦藝文印書館)。當時臺灣社會上傳說高佐良與共產黨有聯系,藝文印書館被迫關門大吉。1952年,嚴氏于臺北恢復藝文印書館,由董作賓擔任發行人,張木舟任董事長,嚴氏自任經理及編輯。由此,我們大致可以知道這本書為什么同時在卷首有董、嚴二氏序跋。張木舟與嚴一萍為新塍老鄉。顧乃登是嘉興王江涇人,三人誼屬同鄉,張、顧兩人在新中國成立之前,都是嘉興當地士紳,并擔任國民政府公職。新中國成立之后,他們先后出奔香港,再轉往臺灣,與嚴一萍經歷相似,或者說他們當時就是一起出逃的。今春在海外冷攤驟睹此書,董序中提到的人、事、書在時間上涉及晚清、民國、新中國成立之后,在地域上則又包含中國大陸、香港和臺灣地區,以及鄰國日本時空交織而后,這部近代中國學術史上的普通著作,便扭結出一股極具復雜內涵的張力,摩挲良久,著實讓人感慨萬千。為此,我還特意為之賦詩一首,以志感慨:萬里海瀛遇舊親,故園書卷半風塵。羨君如許飄零久,花果川原又一春。

我之所以對此書尤感興趣,是因為我的第一片面包就是在嘉興掙得的。那幾年的秋冬季節,幾乎每周都會去新塍吃一碗熱騰騰的酥羊大面,回家時再帶一包新塍月餅或者新塍豬油燒餅。今日當我在華盛頓紀念教堂前撫摸此書時,便想起了嘉興,想起了新塍一一那個我生活過多年的江南小城……