鄉村柔性治理的發生邏輯、運作機理與應用路徑

胡衛衛 佘 超

一、研究緣起與問題提出

在中國的傳統文化里,“善”有吉祥的意思,《說文》言:“善,吉也”,后多被引申為友好和贊許。在公共治理場域,善治是良好治理的闡述,所表達的核心思想是通過政社協同促進公共利益最大化。從中國鄉村社會的發展軌跡中發現,鄉村制度的變遷過程也是追求“善治”的過程。在20世紀50年代,人民民主專政的社會主義新政權建立打破了傳統鄉村社會“簡約治理”的整體格局,隨著國家行政權力的下移,鄉村社會的自治空間不斷萎縮并最終形成人民公社時期“政社合一”的鄉村治理范式。改革開放以后,伴隨著家庭聯產承包責任制的確立,中央在全國范圍內推行逐步實施村民自治制度,基層政權的“懸浮”拓展了村民自治的制度空間,在一定程度上促進農村生產力的發展。21世紀初,農業稅的終結標志著后農業稅時代的到來,其典型特征是國家通過“項目制”和“財政轉移支付”的方式繼續推動基層民主化治理實踐(1)賀雪峰:《改革開放以來國家與農民關系的變遷》,《南京農業大學學報(社會科學版)》2018年第6期,第11頁。。然而,基層政權的“上移”和資源項目的“下沉”雖賦予鄉村社會一定的彈性空間和發展活力,但并未從根本上實現村社善治。在現有的制度架構內,壓力型體制影響基層政府的行為邏輯,是造成村民自治實踐中“行政吸納自治”現象發生的主要誘因。不難發現:鄉村行政威權運作范式的存在有其歷史、制度和文化的根源,形塑的鄉村剛性治理模式導致當前鄉村公共事務治理中“內卷化”的發生(2)李祖佩:《鄉村治理領域中的“內卷化”問題省思》,《中國農村觀察》2017年第6期,第121頁。。為此,黨中央在國家治理能力和治理體系現代化的理念指導下,提出構建“共治、共建、共享”的社會治理體系,為鄉村治理模式創新提供政策支持。

柔性治理模式是在深入分析中國鄉村社會的歷史和現實,制度和文化的基礎上提出的一種面向未來的,引領公共治理潮流的鄉村治理范式。作為“鄉村振興”戰略進一步深化的模式選擇,鄉村柔性治理著眼于行政權威和物質激勵不能滿足社會變革的治理訴求,強調通過非強制性手段影響現代化進程中社會公眾的思維方式、積極培育當權者的服務意識、其核心是建構積極性創造與再創造的動態發展機制。現實的問題是:雖然理論界和政府實踐部門深刻認識到鄉村柔性治理的重要性,但是,在具體的實踐層面卻陷入“說著容易做著難”的尷尬局面。那么,鄉村柔性治理是在什么樣的情景下產生的?在具體的鄉村治理實踐中是如何運作的?柔性治理在鄉村善治進程中是如何有效落地的?這些問題目前在理論界還沒有得到很好的回應,成為本文重點探究的問題。

二、文獻綜述與框架建構

(一)柔性治理研究的回顧與反思

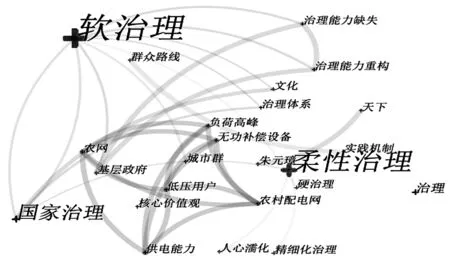

治理理論的興起拓展了公共管理的多重威權趨勢,學界依據治理理論的不同視角建構出多樣化的研究范式,如將治理變遷聚焦于某個具體的微觀領域,形成結構—功能范式;從政治系統的觀點出發提出政治系統論范式(3)薛瀾,俞晗之:《邁向公共管理范式的全球治理——基于“問題—主體—機制”框架的分析》,《中國社會科學》2015年第11期,第78頁。;通過摒棄“國家中心論”和“社會中心論”的建構起“政社互動”范式。除此之外,還有較為典型的歷史主義范式和比較制度范式,研究范式的多元極大豐富治理理論的內涵。治理范式的多樣化也一定程度上促進治理模式的創新,近年來,在基層社會轉型背景下,柔性治理進入公眾視野。何為柔性?Mascarenha和Buzacoott將其視為一種系統應對外界環境或處理環境不穩定的能力(4)Henk W Volberda,Building the flexible firm:How to remain competitive,Oxford University Press,Cambridge University Press,1998,p.52.。而荷蘭著名學者Volberda將柔性解釋為組織管理者所具備的加快組織管理控制力的能力(5)Evans·J S,“Strategic flexibility for high technology manoeuvres:A conceptual framework”,Journal of Management Studies,Vol.4,No.1,1991,p.81.。一般認為,柔性治理涵蓋“柔性”和“治理”雙重要素,學者從多個角度對其內涵進行闡釋。比如從權力的角度認為柔性治理是將僵硬且粗暴的強制性權力轉變為受道德和法律雙重約束的柔性權威(6)劉圣中:《一個公共話題催生政府“柔性治理”》,《決策》2007年第5期,第30頁。;從治理對象的角度認為柔性治理更多的是面對處于社會底層或者被邊緣化的弱勢群體(7)胡衛衛、于水:《策略行動、草根失語與鄉村柔性治理》,《甘肅行政學院學報》2019年第1期,第88頁。;從治理目標看,柔性治理在于尋求社會對政府公共治理的信任、合作及參與(8)譚英俊:《柔性治理:21世紀政府治道變革的邏輯選擇與發展趨向》,《理論探討》2014年第3期,第151頁。;從治理價值來看,柔性治理更多的體現平等、民主的理念,強調人的價值,重視人的需求(9)周根才:《走向軟治理:基層政府治理能力建構》,《學術界》2014年第10期,第37頁。。為使得所收集的文獻素材更加全面,筆者將與“柔性治理”意義同近的“軟治理”作為檢索關鍵詞,借助CiteSpace5.5引文可視化工具文獻進行檢索,其結果如下:

圖1 2007—2019 年“柔性治理”和“軟治理”研究高頻關鍵詞共線知識圖譜

結合高頻關鍵詞共線知識圖譜,筆者基于“宏觀+中觀+微觀”的三維視角對已有的文獻進行梳理。首先,基于宏觀的國家治理層面。有人認為國家可將柔性治理作為維護政治穩定的重要舉措,比如新加坡在民主化改革的實踐中,采取的是“以人為中心”的柔性治理策略確保政治系統的平衡(10)許開軼、王洪濤:《新加坡維護政治穩定的經驗分析》,《長白學刊》2012年第6期,第43頁。。也有一些國家將柔性治理應用到貧民區的治理上,比如里約熱內盧政府基于人性的思考,從人本理念出發,提出諸多柔性化的舉措來改善貧民區百姓的生活(11)林拓:《里約熱內盧:柔性治理與城市包容性發展》,《深圳特區報》2012年7月17日第10版。。另外,也有學者認為亞洲金融危機發生后需要進行制度性變革,建議東南亞在國家之間應該以軟治理模式為導向形成合作共贏的局面。其次,基于中觀的公共治理層面。在環境治理場域,為迎合軟法的興起,通過吸取軟治理的理念可為各個國家當前的環境整治提供借鑒。在城市公共治理中,軟治理的發揮需要采取軟法輔之于硬法的方式,在黨的領導下積極的培育城市治理中的軟治理要素(12)陳保中、韓前廣:《城市社區柔性治理的人心濡化之道——基于上海市J區“客堂匯”的個案研究》,《嶺南學刊》2018年第2期,第108頁。。在基層治理領域,有學者將柔性治理的模式和框架納入到社區治理的分析框架,通過培育公共性追求和生成德治體認,使基層社區治理體制創新成為新的發力點(13)付春:《軟治理:國家治理中的文化功能》,《中國行政管理》2009年第3期,第123頁。。最后,基于微觀的事件治理層面。災害集體行動領域,建議借助非結構式政策的柔性治理方式進行災害集體行動的綜合治理;在網絡輿論治理領域,認為政府部門通過柔性治理模式能夠有效地化解網絡治理遇到的諸多難題(14)周利敏:《重大災害中的集體行動及類型化分析》,《北京行政學院學報》2011年第6期,第100頁。;在民間金融研究層面,認為由于軟法規范和民間金融存在高度的耦合性,可通過柔性治理機制回應金融制度變遷訴求(15)周昌發、張成松:《農村民間金融柔性治理機制分析》,《商業研究》2014年第9期,第43頁。;在醫鬧領域,認為非官方的社會組織實施的柔性治理模式在化解“醫鬧”矛盾糾紛中更有成效(16)張晶:《正式糾紛解決制度失效、牟利激勵與情感觸發——多重面相中的“醫鬧”事件及其治理》,《公共管理學報》2017年第1期,第67頁。。

綜上所述:研究范式的多樣化在拓展治理理論內涵的同時也進一步推進公共治理實踐,柔性治理因其內在價值的前瞻性成為新時期基層治理變革的重要走向。當前學界開始將柔性治理(軟治理)廣泛地運用到國家治理體系的框架建構中,主要聚焦于宏觀的國家治理、中觀的公共治理和微觀的事件治理中。從應用范圍看,雖然從政治學、社會學及管理學等多科學進行研究,但是很少將其運用到鄉村社會場域;在具體的研究內容上還是側重于柔性治理本身的概念和價值而進行學理性文本分析。基于此,本研究結合鄉村振興戰略,深入探討鄉村柔性治理的發生邏輯、運作機理和應用路徑。

(二)“發生—運作—應用”分析框架的建構

20世紀90年代,“政府—社會”的分析范式憑借超強的解釋力極大迎合我國社會變遷的軌跡,成為一種主流的理論分析架構。在基層社會研究場域,學者利用“政府—社會”作為分析視角主要概括為三個取向:“國家中心論”的國家政權建設取向、“社會中心論”的市民社會取向和“政社二元耦合”的互動取向。比較發現:政社互動的分析思路是對單向度自上自而下的“國家中心論”和自下而上的“社會中心論”的批判和完善,也是人文社會科學領域研究框架范式轉換的一場革命(17)周慶智:《從地方政府創新看國家與社會關系的變化》,《政治學研究》2014年第2期,第84頁。。具體來說,“國家中心論”強調政府的一元權威,但導致社會缺乏活力;“社會中心論”強調多元的民主,但容易導致社會無序。因此,二元對立的分析框架并不符合中國治理的鄉村實踐,取而代之的是國家與社會互動的范式。本文用政社互動視角來研究鄉村柔性治理問題,既體現了國家現代化政權建設中超越社會,實現理性化、自主性和嵌入性的功能;同時又強調通過內生性培育的自治和德治機制與國家行政力量相“抗衡”。文章緊緊圍繞著鄉村柔性治理的來源性問題、運作性問題和應用性問題展開,依據“遞進式”的研究思路建構“發生—運作—應用”的分析框架。其中,“發生邏輯”即探究影響鄉村柔性治理范式產生的邏輯變量;“運作機理”是指在柔性治理運作中,影響此范式相關要素的結構和功能以及這些要素發揮作用的過程;最后,在探究其發生邏輯和運作機理的基礎上深入探究鄉村柔性治理有效落地的實踐路徑。

三、鄉村柔性治理發生邏輯:政社互動失衡下的策略性選擇

(一)鄉村剛性治理:行政威權下的鄉村治理范式

“威權主義”的出現與60年代東亞和拉美眾多發展中國家對民主的摒棄息息相關,胡安·林茨林茨將“威權主義”(Authoritarianism)解釋為“威權政治”,被認為是一種有“民主外衣”的專制主義。在威權主義的政治體制內,國家行政威權形塑社會治理格局,其它的政治主體在政治場域中大多處于邊緣或者“沉默”地位(18)Kavanagh Matthew M,“Authoritarianism,outbreaks,and information politics”,The Lancet. Public health,Vol.10,No.3,2020,pp.135-136.。“官僚—威權主義”深刻的體現科層制結構的等級森嚴性,所彰顯的是政府公共權力部門的話語霸權,往往把公眾視為單純的治理對象。“威權主義”體制下政府的合法性來源主要有剛性權力、經濟績效和共同體傳統三條路徑,在很大程度上政府所代表的并非民意。鄉村剛性治理是一種基于“威權主義”的鄉村治理范式,與帝制時期的“簡約治理”不同,剛性治理是新中國成立后伴隨著國家政權的現代化建設而實施的。能力、權力和暴力是剛性治理的三種基本形態,在其具體運作中,鄉村社會的彈性空間被擠壓,而基層政權幾乎控制著鄉村社會的全部,其威權超越傳統的宗族,士紳等治理力量,形塑了“全能治理”的基本格局。從治理實踐看,過分依靠公權力的剛性和超越法治地暴力有效地完成國家的政治任務,但也導致群體性事件的增加和干群關系的緊張。

(二)政社互動失衡:鄉村剛性治理失靈的情景透視

鄉村治理模式的選擇和治理機制的設計受宏觀制度環境的制約,村民自治的有效運作需要中央層面進行科學理念的指導和科學的統籌規劃。從國家結構劃分或形態上看,新中國成立后的很長一段時間內我國實行高度集中的計劃經濟體制,特別是政社合一的人民公社體制蘊涵“官僚—威權主義”的色彩(19)周慶智:《地方權威主義治理邏輯及其困境》,《中共中央黨校(國家行政學院)學報》2020年第5期,第59頁。。“官僚—威權主義”的一個顯著特征是等級的嚴密化和權力的集中化,其具體表現為:“下級服從上級,地方服從中央。”由于中央和地方是一種“命令—服從”的排斥競爭關系,鄉鎮政府作為最基層的一級,其政權本身的運作受上級威權影響并向鄉村社會滲透。當前學界提出的“行政吸納自治”就是為了說明鄉村自治受基層政府“威權主義”的影響,行政權力的過度干預弱化了鄉村民主自治的彈性空間。民主選舉是村民自治制度最核心的內容載體,然而由于基層政權自身的運作邏輯,往往需要鄉村社會選舉出“聽話”的村干部。國家行政權力對鄉村社會的過度干預在很大程度上是鄉鎮政府出于行政理性的價值考量,在近30年的鄉村自治實踐中,國家各級政府針對村民自治制定一系列的政策法規并形成龐大的制度體系。可見,國家正式制度的嵌入實際上已經超越村民自治的實際需求,造成制度供給失衡。簡言之,無論是“行政吸納自治”抑或“制度供給失衡”都是國家“威權主義”色彩在鄉村社會中的體現,為鄉村剛性治理失靈的發生提供可能的土壤環境。

(三)環境、話語和技術:鄉村柔性治理發生的三重邏輯

1.后生產主義鄉村的到來:鄉村柔性治理發生的環境邏輯

從生產主義鄉村到后生產主義鄉村,鄉村功能實現了由以糧食生產為核心向生態保育和生活保障的轉變,而鄉村柔性治理的發生是鄉村功能變遷的結果(20)劉祖云、劉傳俊:《后生產主義鄉村:鄉村振興的一個理論視角》,《中國農村觀察》2018年第5期,第5頁。。首先,鄉村多元治理主體的出現。生產主義鄉村更多的是一元政治精英統合的剛性治理范式,后生產主義鄉村的到來誘發更多行動主體參與鄉村治理,比如除了村兩委外,還有農業經濟合作組織、新型的農業經營主體、新鄉賢等。因此,治理主體的多樣化是后生產主義鄉村的主要特征,主體多元導致治理權力的扁平化,夯實了鄉村柔性治理的主體基礎。其次,鄉村心靈關懷的迫切性。農村空心化是后生產主義鄉村的典型特征,老年群體成為農業生產的主力軍,也因此有學者提出“老年農業”的概念。在大批農村青壯年到城鎮務工的情況下,留守老人和兒童的心靈關懷問題成為社會關注的焦點,需要通過基層政府或社會更加細致入微的溫情式關懷幫助老弱病殘群體能更好地享受生活的樂趣,這在本質上體現了柔性治理的內涵。最后,從基層政府的行為邏輯發現,后生產主義鄉村功能變遷也倒逼基層政府治理方式由傳統的剛性管理向柔性服務轉變。當前,鄉村社會的城鎮化也是農民“市民化”的過程,隨著農民群體民主意識和主體意識的不斷升華,其不再僅僅是被治理的對象,而且一定程度上能夠作為鄉村治理的主體活躍在鄉村政治舞臺上。可見,后生產主義鄉村功能的變遷引發社會治理模式的變革,這就為鄉村由“剛治”到“柔治”的轉變提供成長的環境基礎。

2.農戶話語權回歸:鄉村柔性治理發生的話語邏輯

后現代公共行政論者查爾斯·J·福克斯和休·T·米 勒的“話語理論”為研究鄉村柔性治理的話語路徑提供啟發,作為農民話語權表達的重要載體,介于私人領域和公權力領域的“公共話語場”成為農民建議、訴求和談論的空間場域(21)Emily R Anderson,“The narrative that wasn’t:what passes for discourse in the age of Trump ”, Media,Culture & Society,Vol.27,No.2,2020,p.223.。隨著社會轉型的持續深入,政府和鄉村社會之間的關系發生重大變化,主要體現在農戶人格的確立上,即農民私人的自主性不斷的完善,國家的公權性愈加凸顯。農民話語權是指農民作為一個利益群體,以話語的方式進行利益表達,作為影響他人乃至政府決策的權力和手段。鄉村剛性治理失靈為村莊“農戶話語權”的建構提供理論辯護,作為弱勢一方的農民渴望猶如場中的能量一樣,通過與鄉鎮政府、村干部等農村公共場域中的主要力量進行“對抗性”交流,進而促進公共政策的完善。政府話語權的讓步或者說農民社會性底蘊的增強是現代社會發展的主要趨勢。在行政威權的弱化和農民話語權的提升使得傳統以剛性的思想輸入和單向度的政策制定為表征的鄉村治理模式顯然難以適應新時代的發展需求,而尋求以民主、柔性和科學的話語表達方式才能真正促進鄉村治理轉型。在鄉村柔性治理場域,農戶話語權賦予和鄉村柔性治理之間的內在邏輯關系在于話語權賦予村民“說話”的權利。政社良性互動是國家權力對基層社會的外向輻射,也是基層社會向國家內向輻射的體現,建構農戶話語權才能真正實現政社互動。

3.政府治理技術創新:鄉村柔性治理發生的技術邏輯

治理技術作為一種治理工具在很大程度上擺脫了“人格化”的特征,因為它完全是針對特定的事務而言的。一般來說,作為行政活動的治理技術體現“去政治化”的特征,也即社會治理的主體不再僅僅的關注政治行動的本身,而是強調治理的過程是否有效(22)沈費偉:《鄉村技術賦能:實現鄉村有效治理的策略選擇》,《南京農業大學學報(社會科學版)》2020年第2期,第7頁。。對于公共政策的制定者來說,通過治理技術能夠超越公共治理環境中具體和瑣碎的微觀現象,進而通過有規劃、有步驟和有目的的技術推進公共政策的落地。首先,在國家治理能力和治理體系現代化背景下,面對日益復雜的鄉村公共事務,政府需要改變以往依靠行政剛性的治理,通過“技術化”的操作即借助柔性化的治理策略諸如心靈治理技術、情感治理技術和緣清治理技術的運用實現基層治理。其次,作為一種面向未來的政府治理模式,柔性治理本身就體現出技術的意蘊,這是由于時代的發展所決定的。在現代化的公共治理場景中,“大數據”“互聯網+”“電子政務”和“網絡化治理”等詞匯的出現體現這個時代公共治理的特征,我們暫且稱之為“數字化治理”時代。實際上,柔性治理理念和數字化治理模式是高度耦合的,通過網絡平臺進行社會治理,更需要堅守平等、協商、指導和包容的治理思維,通過柔性化的人本關懷實現社會的和諧穩定。簡言之。在微觀治理場域,治理能力的提升需要以有效的治理技術為支持,而治理效果的體現也不能規避治理技術在整個治理體系中的重要位置,地方政府治理技術在實踐中有著更為微觀的情景、條件和功能。

四、鄉村柔性治理的運作機理:政社良性互動下的內生性培育

(一)規范建構與內源自生:鄉村治理的制度環境

20世紀80年代,新制度主義的興起引起國內外學者的高度關注,并被作為一種分析思路運用到鄉村治理領域。新制度學派認為制度不僅包括國家統治者制定的一系列政策、法律和規章等正式制度,還包括人們在日常生活中自發形成的具有約束力的非正式制度(23)楊嶸均:《論正式制度與非正式制度在鄉村治理中的互動關系》,《江海學刊》2014年第1期,第133頁。。前者由公共權威部門制定,以強制性權力作為實施基礎,而后者一般由民間自發形成,更多依靠倫理道德和習慣規范得以實施。就鄉村社會而言,傳統鄉村公共秩序的維系是建基于一整套內生型的“非正式制度”。也是重要的鄉村治理資源。國家理性建構的正式制度和鄉村禮治秩序的非正式結構構成完整的鄉村治理制度體系。換言之,非正式制度的產生多是鄉村社會在長期的交往互動中自然形成的、并加以選擇和考量的習慣和風俗;而正式制度往往代表國家或統治階級的意志,是國家理性建構的結果。在鄉村治理場域,兩種制度的結合往往產生三種結果:融合、沖突和轉化。

首先,制度的融合。當國家理性建構的行政意志和鄉村社會禮治秩序中的價值觀念、利益偏好和思想認同一致時,兩種制度就有了相互支撐的基礎,為相互融合提供可能。制度的融合主要體現在兩個方面:一是制度倫理的契合性,即兩種制度蘊含的倫理和約束具有同構性,使得鄉村治理的運行有了雙向認同的機制基礎;二是個體行為的和意志性,即村莊中的行動個體在鄉村治理實踐中其行為既符合國家要求又符合鄉村規范。其次,制度的沖突。哈耶克的秩序建構理論只是一種理想化狀態的假設,國家在進行正式制度的理性建構時很難將兩種制度完美融合,即正式制度的規定不能兼容鄉村非正式制度中的價值、思想和理念。制度的沖突體現在三個方面:第一,國家制定的正式制度的“單一性”和鄉村社會的“復雜性”特點相沖突,導致所理性建構的制度不能夠適合中國所有的鄉村社會;第二,國家制度建設的歷史短暫且帶有明顯的西方制度“移植性”特點,不一定適合中國鄉村的實際情況;第三,制度的選擇與利益結構相關,利益是影響公眾制度選擇的關鍵變量,兩者的沖突是利益博弈的結果。最后,制度的轉化。鄉村治理制度隨著外部環境的變化發生改變,一是國家建構的正式制度向鄉土內生的非正式制度的轉化;二是正式制度轉化為非正式制度。

(二)結構性失衡:正式制度對非正式制度的“擠壓效應”

當前我國踐行的村民自治制度最終目的是實現村民的自我管理,但是“鄉政村治”體制下,國家出于對基層政權穩定和社會管理的需要,仍不斷通過權力滲透控制鄉村社會。村民自治的發展活力在弱化,可以說正式制度的強制性特點壓縮了非正式制度的實施空間,出現所謂的制度“擠壓效應”。在鄉政村治的治理格局中,鄉政作為一種自上而下的管理模式,更多的體現國家正式制度的嵌入,這和充分體現民主性的自治之間存在較為微妙的關系。對農村基層群眾自治組織村委會來說,其和鄉鎮政府的關系是“指導—協助”型,但是在村民自治的實踐中,往往存在鄉鎮對村治的侵蝕,這就是正式制度擠壓非正式制度的直接體現。可見,在當前村民自治中,國家的行政權力在鄉村公共事務治理中占據相當大的部分,傳統的維系鄉村公共秩序的內生力量處于邊緣化的地位,而正式制度和非正式制度的沖突導致鄉村治理的結構性失衡,引發一系列的社會矛盾,也直接導致政社互動的失衡。總之,國家規模化的制度嵌入和項目下鄉雖然在一定程度上實現對鄉村社會的整合,但是鄉村社會“鄉土性”“重宗族”“賴土地”和依靠鄉紳治理的路徑依賴導致國家理性建構并不能完全形塑鄉村社會,現代化的制度嵌入與鄉村社會未能有效整合的原因是鄉村“非正式”制度的影響,而正是這種內生性資源的缺失,導致國家制度建構的“內卷化”。

(三)內源發展式培育:鄉村柔性治理有效運作的內在機理

在鄉村社會場域,拋開國家理性建構談鄉村內生自治,抑或重視內生秩序而弱化外部嵌入都是不全面的。作為具有微觀意義上的鄉村柔性治理運行機制的建構也是在這樣的制度背景下展開。針對當前鄉村社會中過度強調行政威權的正式制度而一味弱化重視社會內在的非正式制度引發的治理失靈問題,亟待需要通過制度環境的重塑促進鄉村治理變革。20世紀60年代中后期,區域經濟發展水平的差異化和城鎮化進程的快速推進導致世界上發展中國家農村陷入極度貧苦的現實困境。在這樣的社會背景下,西方經濟學家嘗試在反思傳統經濟發展模式或傳統工業增長極的基礎上提出不同于以往經濟發展模式內源式發展理論(24)范會敏、陳旭遠:《內源發展:鄉村小規模學校困境突圍路徑選擇》,《教育科學》2019年第4期,第92頁。。內源式發展理論是在20世紀的末期才被廣泛地運用到鄉村治理研究場域的,即要充分挖掘本土的資源優勢,重視鄉村社會內部力量的參與,形成“多元主義”的發展模式。內源式發展理論內在契合鄉村柔性治理的本質和要義,為柔性治理的有效運作提供啟示。這是因為“以人為本”是鄉村柔性治理的核心,人本理念表明鄉村社會的發展要注重發揮村民的主觀能動性,弱化行政威權的過度干預,減少鄉村治理中的“剛性”色彩。因此,在鄉村柔性治理運行實踐中需要將國家行政要素和鄉村內生要素有機結合,在政府和社會良性互動的基礎上重視鄉村社會內部的治理資源。在此過程中,還要充分地挖掘鄉村社會內部的地方性知識,培育村民的主體自覺性,避免政府權力過大造成“與民爭利”現象的發生。

五、鄉村柔性治理應用落地:治理現代化境遇下的路徑創新

(一)系統結構優化:重構基層社會治理共同體

政府和社會是一個緊密聯系的利益共同體或情感共同體,鄉村柔性治理在形塑政社關系的同時,也對政治體系內部結構優化提供新要求。2020年的中央一號文件指出要在鄉村治理實踐中必須堅持縣、鄉和村的三級聯動,建立三者之間的耦合共同體(25)陳潭:《治理的秩序:鄉土中國的政治生態與實踐邏輯》,北京:人民出版社,2012年,第49頁。。首先,明晰縣和鄉的角色和職能。在縣、鄉和村的三級格局中,縣級政府的主要任務是做好鄉村發展的統籌規劃,主要承擔的是領導責任。鄉鎮政府主要承擔是服務責任,強化服務管理是其工作的核心,同時,鄉鎮另外一個職能是將更多的對建設性力量引入到鄉村社會。其次,政治生態系統內部要素的優化整合。通過科學的制度設計,將傳統的府際博弈變成府際合作,縣和鄉的合作型體制代替之前的壓力型體制;鄉鎮政府和農村社會的關系呈現出協作共治的局面。同時,草根階層有自身的話語權,輸入的要求和支持能夠轉化成科學的決策和規范的行動,最終促進政治系統的良性運行。最后,正確地處理好秩序與活力的關系。從國家的權力結構設置看,鄉鎮政權位于公權力的末端,是嚴格意義上的國家權力的代言人。在“上面千條線、下面一根針”的體制框架內,迫切需要基層政府做好多元治理的協調工作。不能只強調活力而忽略秩序,也不能只注重秩序而忽略活力,需要發揮政府的主導作用做好秩序的維護者和活力的推動者,充分體現“共建、共享、共治”的合作精神。

(二)心靈治理實施:加強公眾的心理疏導與關懷

從價值理性和工具理性的層面看,鄉村社會被“器物”抑或理性所充斥,物質治理模式被廣泛的運用或普及,在過度強調工具理性的同時忽略社會治理的價值理性,即缺乏心靈關懷和人心儒化。鄉村柔性治理是“物質治理”和“心靈治理”的結合體,在具體的治理實踐中需要加強對村民心理的疏導。首先,要加強對村民心態的監測。村民自治組織密切群眾聯系就要做到準確的篩選心理疏導的群眾對象,將不良心理動機的村民納入到提前制定的預警系統,特別是在處理農村多發的群體性事件中,不能采取“冷處理”方式。同時,農村基層黨組織在踐行群眾路線中應該建立暢通的公眾交流渠道,為村民尋求“發泄”的平臺,幫助村民達到心理的平衡(26)趙旭東:《社會情緒治理“宜疏不宜堵”》,《人民論壇》2019年第23期,第66頁。。其次,建立全方位的心理疏導滲透機制。在后物質治理時代,在加強鄉村物質治理的同時更加需要重視對“民心”的治理,通過鄉村心理咨詢網絡基礎設施的建設,在有條件的農村地區開設心理輔導班或者是心理咨詢室。在信息化時代,新型媒體作為社會的第四種治理力量在應對群眾心理問題時,要充分的發揮自身及時高效、權威高覆蓋的技術優勢正確引導村民行為,及時向社會公布信息隱情。最后,創新“以人為本”的疏導機制。鄉鎮政府和村委會通過定期的排查走訪活動、開展心理健康講座宣傳法律常識,在鄉村公共事務治理中,對涉及村民最直接和最關注的現實問題,有效地做好心理疏導工作,最大程度上滿足廣大群眾的政治、經濟、文化和生活需求。

(三)行政有效嵌入:需求導向的服務機制建構

探尋鄉村柔性治理中的政府服務機制就是把基層政府的運作邏輯聚焦于農村居民的現實需求上,滿足需求的服務機制是加深民眾和政府情感,促進政社良性互動的制度保障。第一,基層政府部門牢固樹立為民服務的理念。政府服務機制構建的前提是要樹立“以人為本”的理念,在放管服體制改革的精神指導下,鄉鎮基層政府要從思想上完成“官本位”向“人本位”的轉變。傳統的基層政府治理帶有明顯的“人治”色彩,因此,通過常態化的法治化教育讓每個基層公職人員自覺的接受法律的熏陶,在行政執法過程中嚴格按照“有法必依、違法必究”,從而提升在人民群眾心中的公信力。第二,打破“唯經濟”的政績考核體制。經濟建設性政府是當前對基層政府行為邏輯一種較為常見的概述,實際上,在城鎮化和市場化浪潮的推動下,上級政府對下級政府的考核主要是唯經濟指標。基層政府服務機制建構理應建立多重的社會評價指標體系,在指標體系設計中,應該將服務群眾和把人民的利益作為鄉鎮政府工作的出發點和落腳點。第三,加強電子政務建設。農村電子政務服務的對象是農民,關注的是能否借助現代互聯網工具獲取公共服務信息,因此,電子政務的建設不僅注重設計層面的精簡和完善,還要更多地引導居民在政府網絡上進行辦理事務,通過“一站式”的服務平臺主動的適應“三農問題”的發展需求。

(四)公共價值驅動:鄉村文化重塑的聯動

鄉村文化是凝結村社共同體之“魂”,是縈繞在游子心頭上的“鄉愁”,鄉村柔性治理重視內源發展就是認識到鄉村文化的公共價值功能。首先,文化重塑主體的聯動。地方政府要在不缺位和不錯位的前提下加強對村級文化的領導,做好文化重塑的頂層設計工作,以積極、開放、創新的價值理念引領鄉村文化的振興和重塑。同時,積極培育鄉村文化的自治組織。鄉村文化自治組織在文化創新、文化傳播和文化傳承中作用甚大,通過以自組織為載體,充分的挖掘并整合鄉村公共文化資源,拓展文化空間(27)呂賓:《鄉村振興視域下鄉村文化重塑的必要性、困境與路徑》,《求實》2019年第2期,第101頁。。其次,文化重塑內容的聯動。一方面,要健全我國農村地區的職業教育制度,通過學習基地的建設和家庭作坊教育形成完備的教育體系,確保優秀的傳統農耕文化得以傳承。另一方面,不斷健全鄉村文化現代化產業體系,針對當前我國鄉村文化產業政策不完善問題,需要有關的政府部門制定專項的政策并加強財政資金的投入。最后,文化服務體系的聯動。以文化服務設施建設作為鄉村文化重塑的物質載體和實施平臺,借助鄉村振興中資源下鄉的東風不斷的夯實文化服務的數字化建設,通過文化服務的標準化建設促進服務體系的跨越式發展。另外,增強公共文化服務供給的豐富性。隨著農村居民物質生活水平的提升,對文化的需求呈現多樣化的趨勢,這就需要在文化供給體系建構中通過主體多元化、內容豐富化和方式多樣化來促進供給質量的提升。

六、結論與討論

治理理論的出現改變了公共行政的運作模式,不僅形塑著行政管理的基本生態,也影響著基層社會的發展格局。21世紀是一個新自由價值為典型特征的時代,政府與其他的社會主體一同介入政策過程是治理的本質要求。可見,由“公眾為中心”的管理模式代替“以政府為中心”的管理模式是現代化進程的必然要求。鄉村治理轉型的實現或鄉村治理秩序的建構需要以一種依靠內生性資源而非外部強加的行政權力干預的柔性治理范式才能實現。本文基于政社互動的研究視角,通過建構“發生—運作—應用”的分析框架,圍繞著鄉村柔性治理的來源性問題、運作性問題和落地性問題展開分析。

研究認為:首先,鄉村柔性治理的發生是剛性治理失靈的一種結果。在現有的制度架構內,行政主導的鄉村治理體制雖然確保基層政權和鄉村公共秩序的穩定,但是行政權威的過度嵌入打破了村民自治的原有基礎,其憑借行政權力的剛性治理方式在很大程度上造成鄉村治理“內卷化”的發生。鄉村柔性治理的應用在一定程度上改變了傳統鄉村治理的剛性結構,形塑了基層政府的運作方式,實現政府和社會的良性互動。其次,鄉村柔性治理的運作機理在于政社互動下的內源型發展。基于新制度主義的分析思路認為當前鄉村社會存在國家理性建構的正式制度和社會內生的非正式制度,兩種類型的制度的交織形塑鄉村治理的制度環境。然而,行政威權主義的存在導致正式制度對非正式制度“擠壓效應”的存在進而引發鄉村治理失靈,而柔性治理的實施就是通過弱化行政威權,強化鄉村內生性治理資源的運用,其運作的機理在于政社良性互動下的內生培育。最后,鄉村柔性治理的有效落地需要一定的路徑創新,主要從治理結構優化、治理手段創新、文化重塑聯動等方面提出策略。

鄉村柔性治理內在耦合“中國之治”的價值底蘊,符合中國社會發展的實際,有深厚的理論價值和政策影響力,迎合國家治理變革的主流方向。但是,在具體的鄉村柔性治理實踐中,仍有一些新的議題值得關注,比如:鄉村柔性治理強調協商的重要性,但是協商會增加“時間成本”和“機會成本”,也容易產生村民集體行動的困境,在一些突發性的群體性事件中,弱化剛性權威也會導致社會秩序的失范。同時,鄉村柔性治理的相關規范載體是復雜多樣的,比如內含的倡議、指導、協商與公告等表現形式,規范載體的多樣性也折射出隨意性的一面,因缺乏標準意義上具有統一規范的功能,極易造成公眾認知和辨別上的困擾。總之,鄉村柔性治理的學術研究剛剛起步,中國鄉村柔性治理實踐的道路依舊漫長,客觀上要求中央在頂層設計中更多的融入柔性治理的價值和理念,而地方政府也要為柔性治理模式的有效落地提供制度和政策支持。