戒不掉的網文

郭玉潔

往往,這是這樣的一個世界。你碰見“總裁”“繼母”“贅婿”的幾率很高,變身“龍王”“法師”的可能性也很大。女主角“膚白如雪”“唇若櫻桃”,男主角則有著“刀刻斧鑿般的完美俊顏”。

這是網絡文學的世界,被很多人認為“難登大雅之堂”,卻有4.55億中國讀者和3193.5萬海外中國網文用戶。

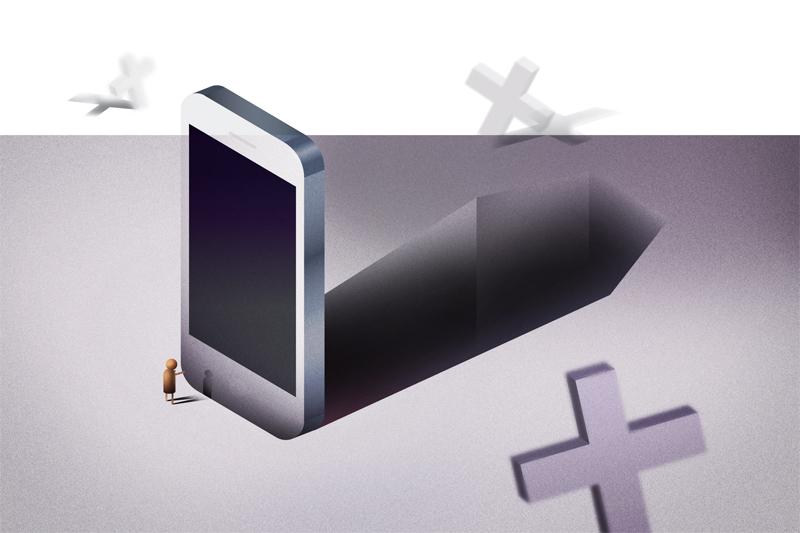

他們曾經或仍然對網文的“腦殘”“沒營養”嗤之以鼻。但是,躲在高中教學樓午休時間僻靜的樓道里、躺在大學宿舍熄燈后的被窩中、站在下班后人擠人的地鐵上,他們的手指總在手機屏幕上快速滑動著。

幾千公里之外,羅馬尼亞的大四學生Acomi Marius Ionut也覺得自己“上癮”了,他每天花6~9小時讀中國網絡玄幻小說;34歲的菲律賓男士John Joel Saguit養育3個孩子,忙碌到只能邊做家務,邊用2倍速聽中國網文。

平行世界

毛矛在上海做一份財會類的工作,朝九晚五,獨居。下班回家,把門關上那一刻,她“開始變得放松”。

她是一個同人題材網文的愛好者,根據樂乎平臺提供的年度統計,過去一年中,她在樂乎花費了728個小時,其中,80%的時間都在看網文。不愛社交的她覺得網文是一種“安慰”。看網文時,她完全抽離于現實利害關系,離開家人、同事,“想怎么好就怎么好,想怎么壞就怎么壞”。

她對網文的興趣要追溯到高中。她的高中生活平淡,成績相對穩定,也很少和家人產生摩擦。她逃避社交的傾向開始出現。父母說她越來越“不合群”,她卻覺得那是找到自我的過程。大學4年里,她常常熬夜看網文。一次,她從晚上9點多鐘,看到第二天下午2點。早上四五點時,鳥叫蟲鳴,她抬頭,是秋天了,窗外飄著清晨的薄霧,“在故事里是一個那么激蕩的劇情,回到生活中,它不過如此。”

遠在菲律賓,John Joel Saguit也在網絡小說里進入另一個世界。他從2017年開始讀中國玄幻小說,為主人公在修仙道路上的成長深深著迷。如果有可能,他想和《斗羅大陸》里的唐三交換人生,那個世界充滿珍禽靈獸。

現實中,他34歲,三個孩子和工作填滿了生活。他常常要熬夜和美國客戶對接,在等待的夜晚,他讀著中國網文。

療傷機制

北大研一學生葉靜不喜歡被人看到她手機中的這個世界,如果不是經歷了一次“心理崩潰”,她到現在也對這種“墮落的娛樂方式”“嗤之以鼻”。

3年前,經歷了為保研精打細算刷學分的緊張生活后,她突然崩潰了,覺得未來“看不到頭”,輔導員帶她去找心理咨詢師,咨詢師告訴她,你“萬事都想有沒有意義,是不是浪費時間”,把自己逼得太緊了。她“從小品學兼優,上進心很強”,在接觸網絡小說之前,她喜歡看音樂劇。直到那次“崩潰”,她想,是否可以“浪費一點時間”,體驗一下“別人娛樂的方式”。

她開始看曾經鄙視的“爽文”。“爽”,是受訪時網文愛好者提到最多的字。

北大中文系副教授邵燕君也是在精英文學體系中成長起來的,中學時代,她看的是俄國文學名著。很長一段時間里,她都拒絕了解武俠小說,覺得“挺不務正業的”。她后來成為一個網絡文學領域的學者,長期開設網絡文學課程。

在論文中,她把網文稱為“全民療傷機制”。療的是“各種各樣的創傷”,“尤其在社會轉型期,社會高度發展,媒介迅速變化,各種的撕裂比任何時候都激烈”。

邵燕君覺得,對葉靜這樣生活在精英文化中的人來說,“允許自己享受,允許自己娛樂,是救自己”。而對九成的受眾來說,看網文是在修復自己被工作擠壓的精神,找回那種人性。

2019年寒假,大二學生蔣陽陽去一家電子廠打工,被分配到貼手機防塵泡棉的流水車間。晚班從晚7點到早7點,新的零件不斷從流水線運送過來,一個小時之內必須完成1000多件。

一天晚上,他在這個流水線上突然抬頭,看到所有人都面無表情,看起來一模一樣。他覺得非常壓抑,“我怎么活成了這個樣子”,那時他想到,自己應該“寫點什么”。一年后,他正式開始了網文創作。

邵燕君從蔣陽陽的經歷中看到“打工人”的心理困境,“他在流水線上想要去寫點什么的時候,那簡直是在求生。”經歷了“996”之后,想要在睡前一個小時看看不用費腦子的網文,也是同理。

“爽文”免疫力

主人公的強烈代入感以及低廉的爽點獲得感是網文的核心動能,這就導致一些自控能力差的人看了之后根本就停不下來。這些網文有時候像精神鴉片,裹挾著一部分人群尤以青少年或者進入社會不久的年輕人沉迷其中,不得自拔。

而在創意寫作專業的在讀生看來,網絡小說的“爽”就在于它是“去人性化”的,“人物可以輕易地做到現實中很難做到的事”,人物是不會成長的,對世界觀的理解還停留在最純粹的少年人的階段。

在“戒掉網絡小說”豆瓣小組里,有數千人在打卡,希望“戒小說,提升自我”。有人發現自己閱讀能力下降,注意力很難集中,網文里的套路和重復的形容詞令人頭疼。

但一位學生戒網文半年后,又重新入迷了。每天下午6點下課,除了吃晚飯,她一整個晚上都在看小說。午夜,她告訴自己要睡覺了,但還是“關不掉屏幕”,直到深夜2點。

摘編自《中國青年報》2021年3月3日