妙手修古籍 匠心傳書香

鄧欣

1國家典籍博物館。

2敦煌石室經卷殘字。

3《西夏文獻》。

4《金光明最勝王經卷第五》。

卷帙浩繁 輾轉入館?

“莫高窟大門外,有一條河,過河有一溜空地,高高低低建著幾座僧人圓寂塔......有一座塔,由于修建年代較近,保存得較為完整。塔身有碑文,移步讀去,猛然一驚,它的主人,竟然就是那個王圓箓!”余秋雨在《文化苦旅》的《道士塔》中寫著,而故事的主人公王圓箓就是敦煌遺書的發現者。

1900年5月26日的清晨,王道士照常早起,正清除著一個洞窟中淤積的泥沙,意外發現里面還有一個洞穴。這個洞穴藏有約6萬件4到11世紀的寫本、印本等文獻,學術界將其統稱為“敦煌遺書”。除了大量的宗教典籍,敦煌遺書中的政治、經濟、文學、醫學等各種地志、官私譜書也是稀世之珍,其中6件古舞譜,是中國乃至世界上最古老的舞譜。

書寫文字除了漢文還有回鶻文、吐火羅文、希伯來文、于闐文、粟特文等多種文字。不僅如此,在敦煌遺書中,專家們還發現了存有明確紀年的最早的雕版印刷品——唐代咸通九年(868年)的《金剛般若波羅蜜經》,因此被譽為“中國中古時代的百科全書”,是20世紀初中國學術四大發現之一,與甲骨文、漢晉簡牘、明清內閣檔案的發現媲美爭輝。

但時處清光緒二十六年(1900年),八國聯軍攻入北京,光緒皇帝和慈禧太后西遷逃難,無暇顧及,地方官員雖意識到這批文獻的重要性,但卻沒有那副赤腸下決心保護這批文獻,于是敦煌遺書就一箱一箱地、一次一次地,在廣袤無垠的沙漠余暉中流失他國,命運多舛。

5“妙手補書書可春全國古籍修復技藝競賽暨成果展”內景。

1“妙手補書書可春”全國古籍修復技藝競賽暨成果展內景。

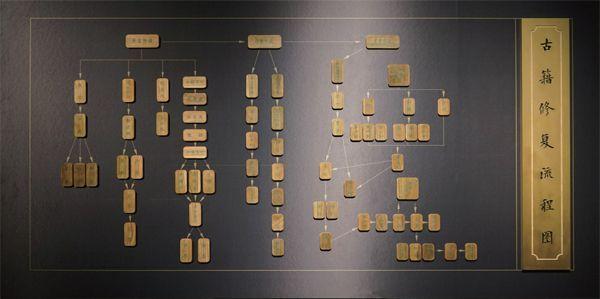

2古籍修復流程圖。

據《國家圖書館與敦煌學》(劉波著)顯示:清宣統元年(1909年)法國漢學家伯希和向京師學者透露獲得敦煌遺書的消息后不久,陜甘總督曾向學部呈送一件敦煌遺書作為樣本,自此開始了清末學部調撥國家圖書館(時稱京師圖書館)敦煌遺書。1910年,甘肅地方官把敦煌遺書裝為18箱解運京師,但遭劉廷琛、何震彝、李盛鐸等人盜竊后才交付國家圖書館(時稱京師圖書館)庋藏。之后盜竊劣跡敗露,學部追繳敦煌遺書22件、粘片2本,而呈送的樣本、調撥的18箱、追繳后的殘片構成了國家圖書館館藏敦煌遺書的主要部分。

新中國成立后,原文化部及文物局有意識地將同類尤其是同種文物古籍聚集在一起,因此在全國文化機構之間施行了一系列文物文獻調撥舉措。1954年1月15日,文化部社會文化事業管理局調撥旅順博物館原藏敦煌遺書621件;同年6月28日文化部社管局撥交一批古籍,內有敦煌遺書153卷;1956年3月26日,文化部文物局撥交敦煌遺書48種;1965年4月24日,文化部文物局再次撥交唐人寫經56種,此外還有多次調撥。除調撥外,還有受贈及購買的敦煌遺書,國家圖書館(時稱北京圖書館)相繼入藏1000余件敦煌遺書。現今國家圖書館館藏敦煌遺書已達16579號,是其四大專藏之一,藏量居世界各大藏家之首。

由于國家圖書館自成立的百余年來,館舍多次變遷,館藏的敦煌遺書也隨之多次遷移。敦煌遺書入藏之初,庋藏于廣化寺館舍的善本書庫,依然保持10件一束的捆扎狀態,按照千字文號順序逐一編號;民國初年重新庋藏,打破原有按千字文號排序的方法,改為分類排序,按經類聚,同一部佛經則以卷次為序,國圖(時稱“京師圖書館”)還特制分屜書柜,每屜儲存敦煌遺書若干件,但仍未解決敦煌遺書擠壓堆積的問題;1931年6月,國圖(時稱“國立北平圖書館”)文津街新館舍落成,敦煌遺書遷移到文津街新館舍前樓一層(半地下),此時的國立北平圖書館已成立寫經組。寫經組在進行整理時,為每件敦煌遺書加裝了紙質包袱皮,包袱皮上用墨筆書寫每件敦煌遺書的千字文編號和庋藏柜屜號,至今大多完好。

抗戰時期,敦煌遺書寄存平津及南運上海避禍;20世紀五六十年代,國家圖書館(時稱北京圖書館)拍攝館藏敦煌遺書微縮膠卷,并于80年代再次拍攝。1987年敦煌遺書遷入國家圖書館(時稱北京圖書館)白石橋新館地下善本書庫。1990年,在原千字文編號的基礎上新編了“北敦”(BD)號,并將館藏敦煌遺書按照BD號順序排列,成為此后通行的國家圖書館藏敦煌遺書編號。2004年,敦煌遺書的堆積擠壓問題得到解決,新制120個雙層楠木書柜,每層分為7格,3000件殘片,每50件一組,使用60格大型紙質書箱分裝,放置在書柜內;新制12000件敦煌遺書楠木盒,內襯香樟木板防蟲,敦煌遺書的庋藏條件得到本質改善,成為專藏書庫的典范之作。

慢工細活 盡善盡美

3起脊機。

4壓書機。

5書籍。

國家圖書館(以下簡稱國圖)與敦煌遺書的淵源,可以說是貫穿百年館史,而國圖文獻修復組的歷史能追溯到1909年建館的時候,最早有修復的記錄是在1918年。那么讓古籍起死回生的古籍修復師的修復室會有什么呢?是在浩如煙海的書架子里埋頭梳理?還是在靜謐的空間里一絲不茍地專注呢?在去國圖的文獻修復組前,我設想了許多種可能性,但當我與文獻修復組的胡泊老師穿過這個留有歷史痕跡的樓道,站在文獻修復組的辦公室時,還是禁不住心生敬畏。

一間寬敞有余的屋子,屋子里的主要部分是一張一張排列整齊的修復工作臺,這些工作臺與平日辦公的桌子略有不同,稍長一些,放有古籍、修復古籍的工具、臺燈等物件,每張桌子的旁側還有一張正常大小的桌子,上面放著電腦。走到一位剛工作不久的年輕古籍修復師身邊時,他正低著頭在桌子上用鑷子修復拿到手的古籍,小心翼翼地拿起來,好似屏住一口氣,不敢呼吸,等到用毛筆蘸上糨糊,使古籍破損的地方和補紙粘在一塊,才把這口氣呼了出來。

一旁的杜偉生老師正在給社會科學院的研究生教學字畫裝裱,紅漆畫案的盡頭就是一面紙墻,胡老師介紹現在掛在紙墻上的是中國佛教協會委托他們修復的字畫。從紅漆畫案的左手邊拐進去,就能看見文獻修復組的材料庫房,在材料庫房里通常會放上一些備用材料,方便修復時拿取。

在文獻修復組里走著,會有很鮮明的感覺,這種感覺來自于這里既有古老的手工修復,也有先進的科技設備,比如順著材料庫房往前走,一位化學專業的古籍修復師正在做紙張分析,電腦顯示屏上被放大的紙張纖維清晰可見,旁邊的紙漿補書機也在工作著。再往前還能見到形似中藥鋪子里頭的藥斗子,不過這個斗子并不是用于放置藥,而是用來放顏料,有水粉顏料、礦物顏料,有思序堂、榮寶齋的國畫顏料,還有同仁堂的黃柏、姜黃、梔子等中藥,約有四五十個小抽屜,抽屜盒外邊還貼有名簽,易于分辨。

跟著胡老師將文獻修復組的修復室粗略地瀏覽一番之后,來到了朱振彬老師的修復工作臺前,簡短介紹來意,便進入敦煌遺書修復的歷歷往事中。

1“天祿琳瑯”修復前后對比圖。

對于珍貴的敦煌遺書,修復起來自是慎重再慎重,而選擇適宜的修復原則和方法就成為了古籍修復中的首要任務。由于前人在修復敦煌遺書中采用傳統的全卷托裱方法,在其背后附上一層托紙,遮住了原有的信息,且使用的粘合劑中加入了膠礬、白芨,雖當下粘合較好,但長時間紙張就會發生嚴重的脆化,難以揭開。

2國圖走廊。

上世紀五六十年代,國圖(時稱“北京圖書館”)在前人的基礎上進行敦煌遺書的修復探索,采用全卷托裱的方法嘗試性修復了8件敦煌遺書;1985年,再次對敦煌遺書進行嘗試性修復,依然采用搓薄原紙、全卷托裱的方法修復了3件敦煌遺書。20世紀70年代以來,北京圖書館與歐美圖書館界交往日益頻繁,在此來往中,經過試驗與國外的絲網加固等方式的對比,發現用書畫保護的通卷托裱方法來修復敦煌遺書有明顯的缺陷,并非適宜的修復方法。

于是,在1991年大規模的修復開始之前,國圖(時稱北京圖書館)善本部經過長時間反復探討,提出了敦煌遺書的修復方案:嚴格貫徹“整舊如舊”的修復原則,此原則是在1934年時,時任國圖善本特藏部主任趙萬里表述的“保存原樣”“保持其原來面目”的思想,經過提煉總結而成;“最少干預”的修復原則:也就是在修復過程中,僅是修補敦煌遺書殘破部分,絕不改變其他部分的原有形態與狀況;“區別性”的修復原則:要求在修復時所加的補紙與原卷可以辨別出來;“可逆性”的修復原則:在進行修復過程中不能對敦煌遺書形態造成不可逆轉的變化,為將來的保護工作留有余地,可以很方便地清除當前的修復,恢復文獻未經修復前的原狀。

后來在國圖老一輩版本目錄學家冀淑英先生指導修復敦煌遺書的過程中,最早提出了“搶救為主,治病為輔”的原則,由此敦煌遺書修復方案明確了以“局部修補”為核心的全新修復方法。“最少干預”“搶救為主,治病為輔”“整舊如舊”“過程可逆”這四項修復原則,也成為了后世古籍修復最為通行的基礎原則。

3“妙手補書書可春”全國古籍修復技藝競賽暨成果展前言。

4“妙手補書書可春”全國古籍修復技藝競賽暨成果展內景。

古籍文獻常因年深日久保存不當而破損,敦煌遺書也是如此,因此要判定古籍的破損程度。由原文化部發布的《古籍特藏破損定級標準》中明確地將古籍的破損程度分為五級。其中一級破損最為嚴重,比如書葉紙張酸化特別嚴重(紙張酸堿值小于4)、書葉紙張老化嚴重(書葉翻動時出現掉渣、裂口、破碎的現象)、嚴重絮化,絮化、書葉達到整冊書葉的40%以上等。

輾轉入館庋藏的敦煌遺書,相當一部分屬于一級破損,紙張已經老化,一碰即碎,到了完全不能展開閱讀的地步,還有的卷子古代曾被油(古人使用的燈油或者蠟油)或水浸泡,或被泥土臟污,紙張的濕強度變弱,變得脆硬、糟朽。“印象深的就是形成一團了,它本來是個卷,但形成一團了”,朱老師回憶起敦煌遺書時的情境。

5紙墻。

6掃描修復臺。

1國家圖書館借閱室建筑。

明確了修復方案,判定了敦煌遺書的破損程度,在修補之前,要為敦煌遺書尋找到合適的補紙,何為合適的補紙呢?就是補紙的材質要與敦煌遺書的材質、簾紋相近,顏色相仿。從哪里找尋到合適的補紙把朱老師和其他成員難住了。敦煌遺書采用的是“硬黃紙”,這是一種盛行于唐代書寫的紙張,經過染色及涂蠟砑光制作而成,具有“防蟲避蠹”的作用。“但現在的紙張的強度和以前的紙張的強度完全不是一回事。好在50年代,貴州山區那邊有人拿著紙找到國圖,說這是我爺爺那輩50年代抄的構皮紙,經過50年代、60年代、70年代、80年代,30多年放了那么長的時間去去它的火氣,比較柔軟,我們就拿這批紙來做我們敦煌遺書的修復用紙”,朱老師說起當時解決補紙難尋的問題。

有了補紙,就可以開始上手修復敦煌遺書了。殘損的敦煌遺書按長度可分為三類:長卷、殘卷、殘片。對于長卷來說,先是修補破口。破口就是原卷的裂口或缺損部位,比如BD06316(咸通16)《金剛經》,長度僅有4.65米,破口卻達1000余個,卷背還有90多塊補紙。當修破口時,一般在背面用補紙粘接破裂處,如若卷子正反兩面都有字,就補在沒有字的空白處,盡量不壓住字跡或者筆畫。鑲縫一般控制在3毫米左右。但因硬黃紙涂了蠟,紙張的吸水性變得很差,糨糊涂在上面總是剛粘住、修補好,一壓又會裂開了,因此修復時要格外小心,進度也就十分緩慢,一卷就得修上十余天。

而粘接的粘合劑為了確保不傷害到古籍且具有過程可逆,用的是脫筋小麥淀粉制作的糨糊,它是目前用于修復古籍的最佳粘結劑材料。把小麥面粉用水和成面塊后,在適量的水里一直揉洗,直到面塊只剩下面筋,取出面筋,把洗出的面湯靜置沉淀之后去水,晾干打粉備用;再用涼水將淀粉調成黏稠的糊狀后倒入開水沖調,邊沖邊攪拌,直至漿糊出現凝固繼續攪拌至漿糊呈現透明狀;再根據修補部位以及紙張的情況,用冷水將濃稠的糨糊稀釋適當。

修補好破口之后的寫卷,向其噴灑少量凈水,略微濕潤即可,接著用吸水紙上下兩面夾住,再用木板以及重物壓實。壓的時間越久就越平整,新的補紙和原卷粘合得就越好。等壓平整之后拿出來修剪經卷卷首、卷尾以及上下兩邊的補紙、鑲紙剪裁整齊,但不能傷害到原卷。裁齊之后就可以用古舊高麗紙裁成比原卷略寬的紙幅,用作包首和拖尾,再增加木軸,降低寫卷發生橫向斷裂的可能,這就是一般情況下的修復工序。

殘卷的修復大體上與長卷相一致,殘片相對于長卷、殘卷在修復上要復雜一些。大部分的殘片要先展平、去除塵垢,塵垢較厚的還需用凈水來清洗。清洗后按照殘片的輪廓、外觀、大小,在其底部做一張襯紙,然后按照破損的情況把襯紙挖掉。另一種情況是當時前人修復時在后邊貼上寫經不用的廢紙,就需要先揭后補。怎么揭呢?有“干揭”“濕揭”“蒸揭”等各種手法,一般采用“蒸揭”的手法,將破損的敦煌遺書用書皮包起來,放在蒸鍋上將其蒸得柔軟一些,再用鑷子一片一片地取下來,接著繼續后邊的修復。

2國家圖書館借閱室內景。

自1991年的敦煌遺書修復工作開展至今已有30年,修復了6000余號,長度將近5000米,對于一些破損不厲害的敦煌遺書,維持其原貌。在修復中對古人修補的痕跡也保留下來,比如BD06709(潛9)《大般涅槃經》卷第九、BD07577(人77)《妙法蓮華經》卷第三兩件,在裂開部分都采用了麻繩來縫綴,都盡可能地保留寫卷的原貌。

皓首窮經 匠情永傳

古籍修復師對于古籍來說,就如醫生醫治病人,觀其癥狀,做出判斷,開出“藥方”,使其健康痊愈。而在2006年前,全國的古籍修復人才不足100人,國圖可考證的敦煌遺書修復人員已有三代。20世紀五六十年代的肖振棠、肖振邦、張士達、肖順華、韓奎占等人;參與1991年大規模修復的杜偉生、張平、胡玉清、朱振彬、劉建明、李英、胡秀菊等人;2008年后入館的胡泊、田婷婷、侯郁然、宋暉、郭志新、謝謹誠等人。