被誤讀的宋代陸上絲綢之路

梳理陸上絲綢之路發展演變的歷史,不難發現,漢唐時期是人們重點關注的領域,也產出了十分豐碩的成果。這不僅因為漢唐是絲路史上的興盛和巔峰時期,而且留下大量的歷史記錄、出土文獻以及文物考古資料,學術界借此基本廓清了這一時段中西交流的概況和面貌,甚至可以說,絲綢之路業已成為漢唐時期一個重要文化符號。唐末五代之后,陸上絲綢之路的發展呈現出衰落之態,尤其有宋一代,如何經營、維系陸上絲綢之路,陸上絲綢之路呈現出什么樣的狀態,不被學術界所關注,甚至成為絲綢之路研究中一個被遺忘的角落。按照早期學界的研究,唐末之后陸上絲綢之路基本上處于斷絕狀態,而引發這一現象的主要原因是西夏控扼絲路要道,阻滯中西交通。這一觀點流播廣遠,甚至出現在今人的一些著述和教科書中,這實際上是對宋代陸上絲綢之路的一種誤讀。當然,這樣的結論也有其客觀原因,就是宋代陸上絲綢之路的文獻材料比及漢唐時期要單薄得多,學人們所能獲取的資訊極為有限,因此一時難以解開歷史的真實面貌。近十余年來,隨著俄藏黑水城文獻以及相關考古資料的刊布,宋代陸上絲綢之路的研究基本擺脫了“霧里看花”的狀態,其發展變化的脈絡也逐漸清晰起來。

宋代以降,繼續著朝貢貿易這種傳統的絲路貿易方式。根據許序雅先生統計,有唐一代,中亞諸胡曾向唐朝朝貢達134次(許序雅:《唐代絲綢之路與中亞歷史地理研究》,西北大學出版社,2000年)。在分裂割據的五代時期,朝貢貿易的使臣仍然不絕于絲路之上。其中向中原朝貢最多的是甘州回鶻,共35次;其次是吐蕃諸部,共14次;涼州共8次;瓜、沙二周曹氏共6次;最少的于闐,共3次,西州回鶻1次(周偉洲:《五代時期的絲綢之路》,《文博》1991年第1期)。筆者根據《宋史》《續資治通鑒長編》《宋會要輯稿》等文獻統計,從北宋建立到滅亡的167年間,于闐朝貢43次,回鶻(包括甘州回鶻、西州回鶻、回鶻、龜茲回鶻、沙州回鶻)朝貢89次。《宋朝事實》卷十二《儀注二》“諸蕃夷奉朝貢”條下載:“高麗國、定安、女真、日本、交趾、溪洞諸蠻、南丹州、撫水州、西南蕃、邛部州蠻、黎州山前山后蠻、雅州蠻、風琶蠻、占城、三佛齊、婆、勃泥、注輦、蒲端、丹流眉、天竺、大食、于闐、龜茲、高昌、回鶻、吐蕃、黨項、西涼府、沙州、達靼、勒斯赍、董戩、層檀、勿巡、伊州、賓同隴、甘州、西州、大食羅離慈、大食俞盧和地、大理國、西天大食國。”眾多的朝貢者中就包括從陸上絲綢之路而來的諸蕃,如于闐、龜茲、高昌、回鶻、吐蕃、黨項、西涼府、沙州、達靼、伊州、甘州、西州等。這里特別需要指出的是,文獻載有大食從陸路朝貢的記錄:“紹圣三年七月十五日,熙河蘭岷路經略安撫司又言,大食國進奉般次迷令馬斤等赍到表章緣近奉旨,于闐國已發般次未到熙州者表章進奉物,令本司于熙州軍資庫寄納,今者大食國乞赴闕進貢合取朝廷指揮,詔依于闐已降指揮。”(《宋會要輯稿》蕃夷七之四二)唐宋時期大食的含義有很大差異,這里的大食何指?尚有不同理解和看法,有薩曼王朝說、喀喇汗王朝說、伊朗民族說等。宋代中國內陸呈現出群雄爭霸的同時,西亞阿拉伯帝國也四分五裂,地緣政治同樣紛繁復雜,一些大食人從陸路到達中原,但也有從海路而來的大食人:“淳化三年三月十日,大食國舶主蒲布密以方物來貢。”(《宋會要輯稿》蕃夷七之一三)因此,面對北宋時期中亞、西亞支離破碎的政治局面,大食亦可細分為不同的政治集團,只是在宋代的文獻中有時候標識出具體的大食所指,但在多數情況下一概籠統地記錄為“大食”。這一推斷亦可得到《宋史·大食傳》中一段話的佐證:“其國部屬各異名,故有勿巡,有婆離,有俞盧和地,有麻羅跋等國,然皆冠以大食。”上文中從陸路而來的大食極有可能就是喀喇汗王朝,原因是喀喇汗王朝大約于1006年擊滅了于闐李氏王朝,此后與宋朝保持著頻繁的接觸,漢文史料中則多以“于闐黑汗王”的名稱出現,又稱“新復州于闐”,在絲綢之路上頗為活躍,往往一年朝貢有四五次,有時一月就有兩次。大中祥符二年(1009年),于闐黑汗王使臣向宋廷講:“昔時道路嘗有剽掠,今自瓜、沙抵于于闐,道路清謐,行旅如流。”(《宋史·于闐傳》)宋朝熙寧開邊以后,于闐進入中原的道路暢通無阻,便掀起了一個朝貢貿易的小高潮:“熙寧以來,遠不逾一二歲,近則歲再至。”(《宋史·于闐傳》)在這一背景下,喀喇汗王朝入貢宋朝也是情理之中的事情。西域及中亞諸蕃入貢中原成為宋代陸上絲綢之路得以維系的一個重要表征。

宋代諸蕃朝貢的規模,從十幾人到幾百人大小不等。例如,景德元年(1004年),“九月,甘州(回鶻)夜落紇遣進奉大使……等二百九十人來貢”(《宋會要輯稿》蕃夷四之三)。200人以上當屬大規模的使團了,在文獻中較為少見。還有近九百人的使團:“熙寧五年二月二日,西南龍蕃、羅蕃、方蕃、石蕃八百九十人入貢,詔以道路遙遠,往復甚勞,如愿于訟邊納所進物更不須赴闕,即以回賜物與朝見所賜并訟路館券與之。”(《宋會要輯稿》蕃夷七之三二)近九百人的使團規模,確實少見,更多的則是百人以下的使團。元豐以后,于闐等頻繁入貢,宋朝不得不對朝貢使團人數進行限制:“元豐二年,詔熙河路經略使指揮,熙州自今于闐過入貢,唯賞國王表及方物,聽赴闕,毋過五十人,驢馬頭口準此,余勿解發。”(《宋會要輯稿》蕃夷七之三五)顯然,北宋認為朝貢使團保持在五十人左右是一個較為合理的規模。朝貢使團的人數太多,一則宋朝要給使團大量的賞賜;二則使團大規模的商品交易引發宋朝白銀、絹帛等大量外流,對經濟有一定影響。當然,考慮到陸上絲綢之路的遙遠路途和艱辛程度,幾個人恐怕很難維系商隊的安全以及日常必要的補給。從文獻所提供的信息看,朝貢使團最少的人數亦在十人以上。

朝貢商品或者絲路貿易交易商品也是觀察宋代陸上絲綢之路的一個重要窗口,其規模往往與朝貢使團的人數有直接關系,因為在古代主要依靠畜力運輸的條件下,一個商隊成員所能管理的畜力數量極其有限。《宋會要輯稿》蕃夷四之一載:“乾德二年正月,遣使趙黨誓等四十七人來貢,玉百團、牛尾一株、牛尾六十株、貂鼠皮百一十張、玉珠子五百三十五顆、碎玉百二十五段,玉蹀躞子百一十事、馬六十五,駝十九。”這段史料可以幫助我們直觀認識宋代絲路朝貢使團或者商隊的規模,除了“玉百團”,玉珠子、碎玉之屬均是一些小件物品。此外還應該考慮到商隊成員的日常補給,如糧食、飲用水、備寒的衣物等,以“馬六十五,駝十九”的畜力來計。當然,仔細斟酌這些絲路流通商品,多為一些體積較小、重量輕、不易破碎的物件,回賜或者回流的物品也多為絲綢、金銀、茶葉之屬,以企“輕裝上路”,便于管理。

在宋代所有的陸上絲綢之路商品中,以乳香的數量最為龐大。“元豐三年十月九日,熙州奏于闐國進奉般次至南川寨,稱有乳香雜物等十萬余斤,以有違朝至,未敢解發。詔乳香并約回。”(《宋會要輯稿》蕃夷七之三六)1975年在湖南湘潭宋代遺址中出土的嘉釣銅則自記重100斤,為今64公斤。由此可知宋代的一斤相當于今天的1.28斤,十萬余斤乳香相當于今天近13萬斤的重量,即為65噸的規模。從這些記載不難看出宋代通過陸上絲綢之路輸入的商品數量和規模十分可觀。

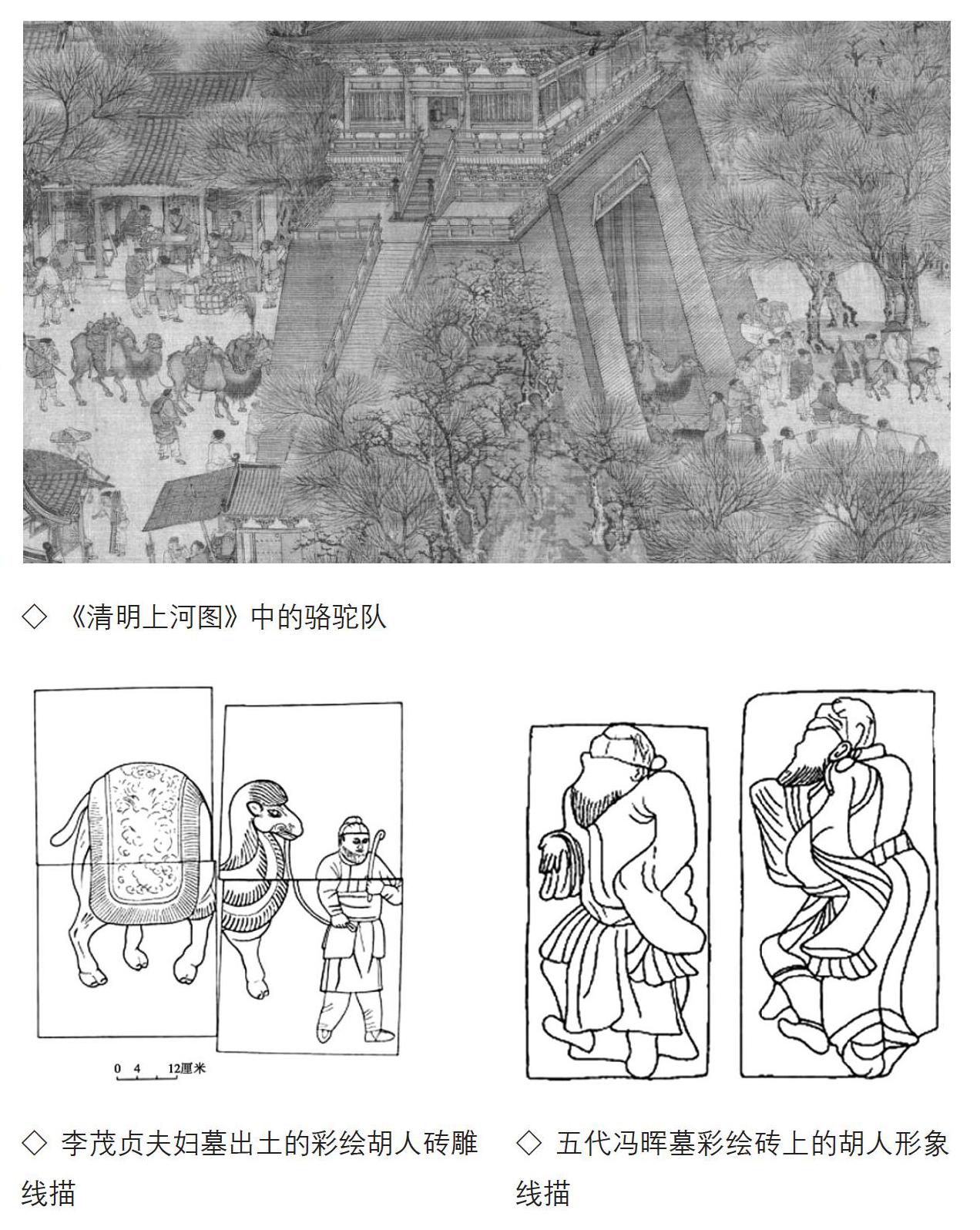

宋代陸上絲路商旅所使用的畜力應為駱駝,雖然在吐魯番等地的石窟壁畫上出現過馬匹、駱駝、毛驢、黃牛負重前行的場景(莫尼克·瑪雅爾著,耿譯:《古代高昌王國的物質文明史》,中華書局,1995年),在回鶻文書中也有用毛驢運輸的信息(李經緯:《吐魯番回鶻文社會經濟文書研究》,新疆人民出版社,1996年),但在西北干旱和半干旱地區作長距離運輸恐怕主要要靠駱駝來完成,而毛驢、黃牛應適于短距離的運輸。榮新江先生曾指出,《清明上河圖》中穿越門洞的駝隊給予我們強烈的異域景象,從文化屬性上判斷牽駝人應是這里唯一的胡人(榮新江:《〈清明上河圖〉為何千漢一胡》,載《紀念鄧廣銘教授100周年誕辰國際宋史學術研討會論文集》,中華書局,2008年)。無獨有偶,考古工作者在陜西省寶雞市凌源村對五代李茂貞夫婦墓進行發掘時,發現了兩幅彩繪磚雕胡人牽駝圖。胡人高鼻、深目,蓄絡腮胡須,手牽駱駝韁繩。駱駝神態恭順,身上披圓角方形毯子,初步推斷這些胡人可能就是當時活躍在絲綢之路上的回鶻商人(寶雞市考古研究所:《五代李茂貞夫婦墓》,科學出版社,2008年)。雖然《清明上河圖》的駝隊來自西域這一觀點引來學界的不少質疑,但宋代西域諸蕃利用駱駝朝貢中原恐是不爭的事實。

當然,單從人員流動的角度還不能完全判定是否具有絲路貿易的性質,因為朝貢本身具有很強的政治屬性,因此還需要考察使團朝貢的物品。愛德華·謝弗在《撒馬爾罕的金桃——唐朝的舶來品研究》一書中詳細梳理了唐代由絲路而入的舶來品,整理出人、家畜、野獸、飛禽、植物、木材、食物、香料、藥品、紡織品、顏料、礦石、金屬制品、世俗器物、書籍等大類,涉及170多個物類。筆者也曾詳細對比過唐宋時期絲路外來物品的差異(楊蕤:《回鶻時代:10-13世紀陸上絲綢之路貿易研究》,中國社會科學出版社,2015年),發現諸蕃向宋朝的朝貢品基本上涉及了上述十余個大類,但在具體物類上則要比唐代單薄得多,可以具體歸納為四大類別:一是藥品及香料,如乳香、木香、安息香、雞舌香、龍腦、梧桐律、牛黃、琥珀、膃肭臍、硇砂等;二是動物及相關產品,如馬匹、駱駝、大尾羊、獅子、貂鼠、羊、牦牛尾、羚羊角、白鶻、野馬皮等;三是紡織品,如花蕊布、白、火浣布、波斯錦、胡錦、諸葛錦、駝褐、氈毯等;四是裝飾品及其他類,如玉器、琉璃、瑪瑙、鑌鐵、黃銅、椰棗、薔薇水、珊瑚等。物品細類不及唐代的四分之一。可見宋代以后不再有“無數鈴聲遙過磧,應馱白練到安西”的絲路盛況,中西交流的確轉入低谷時期。宋代進入中原的絲路商品中,既有西域及中亞地區的物產,如硇砂、梧桐律、野馬皮等,也有一些地中海及紅海沿岸的特產,如乳香、珊瑚、木香、安息香、膃肭臍等,是中亞、西域諸蕃轉手而來,這也是宋代陸上絲綢之路延續的重要明證。

當然,絲綢之路的物流是雙向的,宋代還是繼承了通過陸上絲綢之路輸出絲綢織品的傳統,我們可以在有限的材料中尋找到一些蛛絲馬跡,如宋朝給朝貢諸蕃的回賜品中,往往有紫衣、錦袍、錦彩、暈錦等絲綢織品;馬哈茂德·喀什嘎里的《突厥語大詞典》中尚有一些中國絲織品的記述,如“緞,綢緞。桃花石汗的綢緞多,也不能不量而裁”。法國巴黎收藏的一件宋初和田文書中明確講到使臣從中原帶回大量的絲綢:“我已把這200匹絲綢的東西從很遠的地方帶到夏國。至于這些二百匹絲綢,我把一百五十匹絲綢作為貢品獻給王廷,五十匹絲綢給你。”(轉引自黃盛璋:《和田塞語七件文書考釋》,《新疆社會科學》1983年第3期)除了絲綢,茶葉和少量瓷器也應是宋代陸上絲綢之路的輸出品,同時也是絲綢之路研究中關注的重要物件。因篇幅所限,茲不贅述。

以上所涉基本上是具有官方性質的交往。事實上,宋代陸上絲綢之路的民間交流在文獻中亦有體現。

《宋史·回鶻傳》載:“然回鶻使不常來,宣和中,間因入貢散而之陜西諸州,公為貿易,至久留不歸。朝廷慮其習知邊事,且往來皆經夏國,于播傳非便,乃立法禁之。”這一條史料至少能揭示出兩個問題:一是宋代尚有一些絲路商旅途經西夏境內抵達中原,因此要慎重對待西夏阻滯絲路交通的觀點;二是朝貢使團“假公濟私”,在絲路沿途進行私自交易,這也間接地證實了民間貿易或交流的存在。

當然,孤證不立,這方面還有其他方面的信息。《續資治通鑒長編》卷10記錄了回鶻、于闐在靈州私自貿易,并與官方發生沖突的情況。同書卷72記載了回鶻人在東京經營高利貸的情況。由于回鶻商人交易甚廣,引起了東京城內銀價的波動。正是由于這些民間交易的大量存在,《蒙韃備錄》記載宋末元初時,中原內地出現了田姓的回鶻富商大賈,家私巨萬,往來于山東河北之間。絲路厚利吸引著不少商旅進行民間貿易,甚至還存在走私絲路商品的情況,北宋在西北熙州、秦州等地設立“檢查站”,對絲路客商的規模和商品進行限制(《宋會要輯稿》蕃夷七之三五)。

最后需要提及的是,宋代陸上絲綢之路的貿易主體發生了明顯變化,唐末以后回鶻人已經完全取代了隋唐間操縱絲綢之路貿易的粟特商人,成為控制國際商貿活動的一股新興力量。粟特商人逐漸淡出了絲綢之路的視野,其中的緣由較為復雜,此不細究。同時,我們看到宋代以后回鶻商旅在陸上絲綢之路頻繁活動的場景,筆者將宋代陸上絲綢之路的總體特征歸結為“回鶻時代”。首先,具有官方性質的交往或朝貢基本上以回鶻民眾為主,他們幾乎控制了宋代陸上絲綢之路東段的貿易;其次,從歷史地理學的角度看,宋代回鶻商旅的足跡遍及中原大地和塞北草原,甚至在塞北掀起了一股東西方物質文化交流的浪潮,一些西方學者稱之為絲綢之路的“第二次復興”(Irene M.Franck,David M.Brownstone,The Silk Road:A History,Facts on File Publications,1986),一定程度上彌補了唐末以來陸上絲綢之路漸趨衰落的遺憾。

作者單位:北方民族大學