彈幕對經典影視作品的影響機制研究

摘要:彈幕作為當今網絡時代的一種即時性評論方式,與經典影視作品的碰撞日益增加,藝術傳播視角或可為彈幕的影響機制研究提供新的理論視野。從外部而言,彈幕改變了接受者的觀看方式,使得被動觀看變為主動觀看、個人觀看變為集體觀看,為參與式接受模式提供了可能;從內部而言,彈幕在一定程度上重塑了藝術作品的理解方式,不斷進行媒介融合與信息增值,以單向溝通與層層嵌套的結構促進意義生產,進而進行經典影視作品的現代解讀與打破重構。彈幕面向未來,具有狂歡與破壞的特質,經典影視作品能否在彈幕環境中煥發出新的活力成為當下值得思考的問題。

關鍵詞:彈幕;影視劇;《紅樓夢》;藝術傳播;藝術接受

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2021)22-0033-03

隨著互聯網技術的迅猛發展,具有即時性、交互性評論形式的“彈幕”受到了諸多研究者的關注。2020年6月中旬,國內第一大彈幕網站嗶哩嗶哩拿下舊版四大名著電視劇的版權,彈幕得以與原先僅出現于電視熒幕中的經典影視作品進行碰撞,開拓了更廣闊的研究空間。

“彈幕”最早是軍事術語,后被日本射擊游戲用以形容子彈密集發射的態勢。2006年,日本Niconico動畫視頻網對播放器進行調整,使評論出現在畫面中,因其與射擊游戲的子彈極為相似,故被命名為彈幕,它將評論以滾動字幕的形式實時呈現給這一時間點的所有受眾。彈幕打破了觀看主體原有的孤立性,制造出多人同時觀看、分享的虛擬體驗。

現有關彈幕的研究大致可分為彈幕電影研究、語言學研究、批評功能研究、亞文化研究、傳播學研究五種。整體而言,現有研究偏向文化與傳播角度,而少有藝術傳播與藝術文本分析,文章則選取這一角度,以87版《紅樓夢》為例,截取藝術作品的經典彈幕場景作為材料,探尋彈幕對經典影視作品的影響機制問題。

一、外部機制:觀看方式的改變

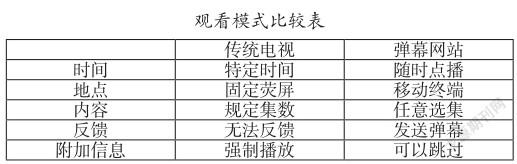

(一)被動觀看走向主動觀看

經典影視作品在被搬上互聯網之前,往往通過電視熒幕傳播至千家萬戶,電視劇《紅樓夢》便是一例。電視被麥克盧漢稱為“冷媒介”,其通過自身固定性的時空設置,要求受眾保持高介入性,受眾必須與電視畫面“合拍”與“同步”才能完成觀看。然而受眾的介入性卻又被電視維持在一定限度之內,“當它被表演和刺激加熱以后,它的表現功能相對減弱,因為觀眾參與的機會隨之減少”[1],也就是說,受眾難以在電視的觀看中完成真實、徹底的介入和參與——電視媒介帶來了一種悖論性的接受狀況。彈幕網站則直接改變了觀眾以往對作品的觀看方式,二者差異如下表所示。

如前所述,電視媒介展現著無可介入的介入悖論,觀眾受制于電視帶來的矛盾境況,呈現出一種觀看的被動性。這不僅是因為電視媒介具有上述特性,也與電視媒介的接受環境,即家庭收視語境有關。以上種種造成了電視媒介接受上的限制和障礙。相比而言,彈幕網站則使藝術接受者擁有了充分的主動性。從電視媒介到彈幕網站,接受者實現了時間自由、地點任意、內容自選和即時反饋,選擇性、連續性、反饋性得到了極大提升——彈幕網站從電視手中接過了媒介特性,同時完成了電視媒介在悖論中展現的介入要求,它首先完成了受眾從被動觀看到主動觀看的轉變。

(二)個人觀看走向集體觀看

藝術作品在傳播過程中,必然以一對多的形式走向眾多接受者。影院和家庭收視環境下的接受者們通過對周圍環境的把握可以發現自己并非唯一接受者,但在欣賞過程中他們與藝術作品進行的仍是一對一的互動,本質上仍屬于個人觀看。

而在彈幕網站中,接受者不僅可以輕易知道自己并非唯一,還在藝術欣賞過程中直接與其他接受者發生關聯。此時接受者不再與作品單獨相處,而是遭受第三方闖入,被置入一個觀看集體——通過與他人的眼睛發生交互,個人的眼睛變為集體的眼睛,接受者變成集體觀看的一員。這一集體的形成取決于彈幕建構的“語言游戲”,“這一術語意味著,各種類型的陳述都應該能用一些規則確定,這些規則可以說明陳述的特性和用途”[2],也就是說,身處彈幕之中的受眾事實上共享著一套潛在的語言規則,它們通過這套規則而參加彈幕“游戲”的建構。但是恰恰由于一個無限制集體的闖入,規則變成了不穩定的規則:任何人都可以在參與中改變、重寫、增加或削減規則。這意味著觀看被潛在規則切割成斷片,同時它也被轉變著的規則不斷干擾,從而難以形成一個觀看的連續體。

因此,以上兩種觀看方式的改變,使接受者擁有了更多自主權,其觀看體驗同時也面臨著被切割和干擾的風險。這是彈幕發揮其影響機制的背景,也為當下參與式藝術接受模式提供了前提與可能。

二、內部機制:理解方式的改變

(一)媒介融合與信息增值

首先,不少彈幕來自影視作品之外的其他藝術形式。如《紅樓夢》中的人物判詞、《葬花吟》等曲目的歌詞、脂硯齋評本的批語,甚至某些科普信息,都可能作為彈幕出現在視頻中,如行酒令場景中有彈幕指出李紈的花簽部分出自王琪《梅》。這些文本借助彈幕的形式,從其他各種媒介切入影視作品,打破媒介邊界進行信息整合,進而實現媒介融合。切入而來的信息與影視作品一道成為接受對象,并不斷呼喚著解讀。接受者在對影視作品進行欣賞時,實際上進行著兩種活動:一是自己對該作品進行解碼,二是觀看他人的解碼。這導致了過量信息在短時間內的快速涌入。

彈幕數量龐大、速度極快,大量的信息令受眾應接不暇,這種浮光掠影式的輸入方式,與慢觀細品所得到的欣賞效果大相徑庭。例如,王熙鳳出場時,大量彈幕對其容貌、性格進行討論,直接影響了受眾的觀感:人物特征的關鍵詞被接受者快速把握,為受眾提供了“復眼”般的接受方式,每條彈幕都是一個單獨的、全新的視點,每個視點都對應著一個彈幕發送者的獨特世界。“這些視點是多變的、劇烈地交錯在一起”[3],它們從屏幕上掠過,允許受眾從無數個多樣的世界而來,重新意指、體驗并展開當下的觀看——同一個王熙鳳被彈幕的世界重構為無數個異質人物,受眾通過它們迅速進入開放的諸多理解中。

信息的快速涌入也剝奪了接受者自行體味的樂趣和權利。個人獨自產生的藝術感受與受他者影響產生的藝術感受截然不同,藝術作品本身如何被人把握也因此千差萬別。與此同時,語言游戲的不穩定與視點的增殖也無疑對原本連續一致的理解進程造成了影響:受眾變得難以在彈幕世界中為自己尋求到一個可供據守的意義,他被迫接納彈幕的信息流,從而產生了理解的困境。然而,這一困境也具有積極作用,“離開某種激發思想,并對思想施加強力的事物,思想就毫無價值”[3]。正是大量的彈幕強迫并激發了受眾對觀看的思考,最終豐富了受眾的觀看進程。

(二)單向溝通與層層嵌套

彈幕是攜帶著大量信息的符號,每條彈幕背后都有一個真實的信息發出者。彈幕的即時性讓眾多接受者彼此相連,看似形成了一種溝通,但這種溝通是非共時性的——彈幕總按照播放時間線性展開,彈幕發送者并不會在此次藝術欣賞中看到對此條彈幕的回應。這為彈幕帶來了另一個有關介入性的悖論:介入和參與原本是一種雙向關系,因為“隨著符號交換的進行,新的意見分歧幾乎必然要出現,這些分歧必須靠進一步的交流來解決”[4],但彈幕卻缺失了雙向關系中的返回關系。于是均衡的溝通無法發生,彈幕不能在當下形成對話,其所謂的“溝通”是單向的,是一種毫無討論余地的虛假溝通。這更接近留言板的形式,但接受者基本不會特意回看視頻尋求對話,而只能對前一個發送者進行響應。

這種單向溝通使得接受者的能力遭受挑戰。如前文所述,接受者在面對影視作品時會自行理解把握,而彈幕所代表的“他者理解”化作若干視點涌入受眾的腦海并引發思考,二者難以避免地展開對抗,這實際上是自我與他者矛盾的反映,發送彈幕成了一種抗爭途徑。例如《紅樓夢》中薛寶釵的形象論爭在彈幕中被無限放大,甚至引發了激烈的“罵戰”,寶釵撲蝶時無意間“偷聽”小紅私情(第12集)以及拒絕為木石之緣傳話(第33集)的場景就提供了最為直觀的例子。

虛假溝通與能力對抗造成了彈幕意義生產的獨特結構:接受者或重復他人的話語意義,或增加新的意義,一切都以彈幕為載體送出,但不論哪種情況,接受者都不可能直接與他者發生關系,因為虛假的溝通永遠存在錯節,呈現層層嵌套的結構。下圖是筆者借用艾布拉姆斯“四因說”解釋嵌套結構的一組嘗試。如下圖,上一層的接受者通過發送彈幕(過程A)而切近藝術作品,成為下一層的傳播者,其彈幕附著于藝術作品,進而作用于下一層的接受者(過程B)。上下兩層的接受者不可能站在同一平面進行溝通,但二者傳播的信息會以彈幕形式成為影視作品藝術文本的一部分,意義在其中不斷產生。

彈幕使得接受者不斷向藝術作品滲透,進而返回新的接受者,A與B兩個過程循環往復形成回環。但由于層面不同,此回環呈現為螺旋結構,新的意義不斷拋入,舊的意義不斷沉淀。在這種螺旋結構中,彈幕從不針對過去,而只面向未來,以此產生意義并獲取活力,如同波紋一般,吸引著下一批接受者參與其中。

(三)現代解讀與打破重構

彈幕根植于宅文化,帶有強烈的亞文化屬性,代表時代前沿的部分受眾對經典影視作品的最新解讀。作為互聯網發展的產物,彈幕帶有濃厚的網絡文化色彩,具體表現為俏皮地以網絡用語來解讀藝術作品。例如,當下網絡用語將“支持某二人的愛情”稱作“嗑CP”,《紅樓夢》中經常打趣寶黛之情的王熙鳳就被彈幕形容成了“CP頭子王熙鳳”。同理,也有人使用粉色字體打出“釵黛頭頂燕窩”。還有些惡搞彈幕,故意將不同的情節融合在一起進行“玩梗”,比如寶玉找妙玉借紅梅的場景中出現了“賈寶玉倒拔雪紅梅”,而每逢馬車出鏡必有“智取生辰綱”字樣出現。

以此為首的彈幕滲透著戲謔,帶有強烈的狂歡特質與破壞性。當破壞性到達一定強度,作品的原意將面臨解構,例如第16集劉姥姥醉酒進入寶玉房間時,彈幕中出現了“劉姥姥大戰賈寶玉”“窮婆子初試云雨情”“重生之我是劉姥姥”等戲謔過度的話語;又如第15集襲人向王夫人“告密”時,彈幕中出現大量人格侮辱與謾罵;再如第1集黛玉登場的畫面被大量重復的感嘆詞刷屏。這些話語或宣泄情緒,或對形象進行涂抹,無疑對接受者的藝術欣賞產生了極大沖擊。

如前文所述,接受者會因理解力的沖擊而潛在地與他者產生對抗,當沖擊達到一定強度,部分閱讀過原著、腦海中已存在理解的接受者尚且動搖,初次接觸作品的接受者更無招架之力。這樣一來,個人對作品的理解被他人的理解湮沒,藝術作品陷入被曲解的危險境地。

因此,彈幕的潛在破壞性應當受到重視,它不僅試圖打破人們自行把握的藝術形象、進行意義消解與重構,還通過潛在的狂歡化傾向將其納入自身管控范圍——狂歡節是一個龐大的空間,它將自身映射在每個參與者的世界中,通過狂歡接管意義的生成。狂歡化的彈幕世界,要求接受者在藝術欣賞過程中時時保持警惕和清醒的判斷。

三、結語

彈幕的出現并不新奇,回顧中國藝術史,不少書畫作品上的題字都可以視作彈幕的前身。與藝術作品并置的評論古已有之,但在互聯網及媒介迅猛發展的當下,評論被賦予了高度的即時性,接受者從藝術接受開始的剎那就面臨巨大考驗。這與以往的接受形式大有不同,它深刻影響著藝術作品自身,甚至與藝術作品一道構成了新的藝術文本。

彈幕滲透著人們對經典藝術作品的當代解讀,在帶來便利與歡樂的同時,也造成了破壞性的狂歡。所幸其自有規律,比如《紅樓夢》全劇終時彈幕數量已然稀少零落,語氣也哀婉憂傷,戲謔在這里完全消失,取而代之的是觀眾在落幕前不約而同發出的感嘆。彈幕的調性大致與作品展開的格調相一致,一定程度上證明了彈幕身處藝術傳播領域的合理性。

盡管如此,對彈幕的質疑仍接連不斷。作為一種藝術傳播新勢力,彈幕與經典藝術作品的沖突實質上是新與舊的碰撞,應辯證看待。一方面,經典藝術作品之所以讓人魂牽夢縈,就在于強大的精神內核,其必然經得起時代檢驗,值得受眾信賴;另一方面,藝術作品也只有置于當下才可得到新生。

與文化研究有所不同,藝術傳播視角下的彈幕研究直指藝術作品,直面藝術本體,關聯著藝術家、藝術作品、藝術接受者及整個世界圖景。彈幕總是面向未來,是當下的人們對藝術作品進行的一種積極回應。

參考文獻:

[1] 馬歇爾·麥克盧漢.理解媒介:論人的延伸[M].何道寬,譯.南京:譯林出版社,2019:381.

[2] 讓-弗朗索瓦-利奧塔.后現代狀態:關于知識的報告[M].車槿山,譯.南京:南京大學出版社,2011:37.

[3] 吉爾·德勒茲.普魯斯特與符號[M].姜宇輝,譯.上海:上海譯文出版社,2008:120,94.

[4] 威爾伯·施拉姆,威廉·波特.傳播學概論(第二版)[M].何道寬,譯.北京:中國人民大學出版社,2010:46.

作者簡介 趙梓先,碩士在讀,研究方向:藝術美學。