“兩型社會”試驗區設立對區域工業綠色發展的影響研究

鄭理 鐘堅 徐雷

摘 要:基于2003-2017年長江經濟帶108個城市面板數據,運用廣義合成控制法和傾向匹配-雙重差分法,考量“兩型社會”試驗區設立對區域工業綠色發展的影響。結果表明:試點城市相較于非試點城市的工業廢水、工業二氧化硫排放強度顯著降低;人口城鎮化率、第二、三產業結構占比等指標中介效應顯著。鑒此,應依據區域主體功能定位,以優化產業空間布局和重塑經濟地理為抓手,不斷拓展長江經濟帶生態產業空間體系。

關鍵詞: 兩型社會;污染物排放;長江經濟帶;廣義合成控制法;雙重差分傾向匹配

一、引 言

綠色發展制度理論是基于庇古稅(政府干預)和科斯定理(市場機制)發展演變而來并逐漸具體化的[1]。環境問題涉及多方面的利益,很難就環境政策作出一致的判斷[2]。Zhang和Wen(2008)指出中國環境政策演變態勢的重點從偏重污染控制到污染控制與生態保護并重,范圍從點源治理到流域與區域的綜合治理[3]。包群等(2013)認為環保立法對污染相對嚴重的地區更具有改善環境質量的效果,但僅靠環保立法難以顯著抑制污染排放[4]。環境污染治理不僅需要通過政策來完善,更重要的是確保新的法律制度在實際操作中能夠被真正落實[5]。

推進環境管理體制改革是提升環境治理能力和改善環境質量的重要制度基礎[6]。各地區環境規制標準執行的差異性給污染企業提供了通過跨地轉移回避環境治理的空間,地方政府間不夠協調的環境規制引起了污染就近轉移效應[7]。地方間形成降低環境規制標準的“逐底競爭”,生態環境反而惡化[8]。張彩云等(2018)指出,污染的外溢特征和地方政府間的“競相到底”策略使得“分權而治”的防治措施難以有效促進綠色發展[9]。Zheng和Kahn(2013)認為政府機制作為中國生態環境治理的主導機制,打破行政區劃的邊界來建立“聯防聯控”機制是有效治理環境的必經之路[10]。

孫紅玲(2009)認為“兩型社會”建設應與城市群建設相結合,在空間上構建供給與需求規模對稱的城市群經濟體,實現經濟、生態與社會效益相統一[11]。就地級市數據而言,陳梅等(2015)采用超效率DEA模型測算2007-2013年“兩型社會”試驗區各城市生態效率值,表明盡管影響試驗區生態效率動態變化的因素不同,但長株潭城市群生態效率值略優于武漢城市圈[12]。郝國彩等(2018)基于非期望產出模型對長江經濟帶108個城市2003-2013年的綠色經濟績效進行測度,證實長江經濟帶的綠色經濟績效呈現清晰的空間依賴和集聚特點[13]。

綜合來看,現有長江經濟帶環境污染問題的研究多集中于利益主體間的博弈,提供的經驗證據主要源自指標體系評價、效率測度。即使偶有文獻借助“兩型社會”試驗區設立前后變化來評價政策實施效果,但方法單一、內容寬泛的問題依舊突出。本文的創新主要體現在:借助2003-2017年長江經濟帶108個城市的長時段、大樣本數據,借助多種政策評估方法,以期更準確地識別“兩型社會”試驗區設立對區域工業綠色發展的因果處理效應及傳導機制。

二、理論機制分析與研究假設

“兩型社會”試驗區借助生態文明建設引領經濟發展,形成環境規制、政策引導(倒逼)與市場激勵相結合的污染綜合治理體系,體現了降低區域工業污染物排放與提升區域工業綠色發展質量的雙重蘊涵[14]。

首先,彰顯地方政府政績的“兩型社會”試驗區建設具有典型的“晉升錦標賽”特征。地方政府“向上負責”的激勵機制,是“兩型社會”試驗區工業綠色發展目標得以實現的有效切入點[15]。考慮到長期高能耗、高污染的粗放發展方式,面臨著經濟增長、資源節約與環境保護之間的權衡[16]。從政府治理能力的角度,地方政府作為區域環境污染綜合治理的主要責任單位,“兩型社會”試驗區以“生態優先、綠色發展”為引領,將激發地方政府通過清晰的政策目標,轉變以往以經濟增長為導向的政策偏好,這有助于提升環境污染治理的效果[17]。不斷深化生態環境治理的實踐活動和制度完善,更好地實現資源與環境的可持續發展。為驗證以上分析,提出理論假說1。

假說1 “兩型社會”試驗區作為一項積極的政策干預,會對提高地區工業綠色發展水平起到顯著的作用。

其次,“兩型社會”的實踐性決定著綠色發展的目標設置應以轉變粗放型產業發展模式為導向[18]。在產業結構調整方面,《武漢城市圈資源節約型和環境友好型社會建設綜合配套改革試驗總體方案》指出,要“建立優化區域產業布局的引導機制,增強產業集聚功能,構建現代產業體系”。《長株潭城市群資源節約型和環境友好型社會建設綜合配套改革試驗總體方案》指出,要“形成產業空間布局合理、區域分工明確、資源配置效率較高的產業發展新格局,奠定建設兩型社會的產業支撐基礎”。從上述文件內容可知,“兩型社會”試驗區激勵地方政府以引導制造業產業結構調整,通過推動人口城鎮化發展,重塑要素配置模式,實現區域產業發展質量和效益的提升[19]。為驗證以上分析,提出理論假說2。

假說2 “兩型社會”試驗區借助產業結構調整、人口城鎮化助推要素集聚等中介途徑,實現地區工業污染物排放水平下降。

三、政策識別與計量模型

(一)模型設定

(二)指標選取

鑒于難以完整地獲取固體污染物數據,在此主要考慮水體污染和大氣污染。工業廢水排放強度(water)用工業廢水排放量除以規模以上工業總產值表示,工業二氧化硫排放強度(SO2)用工業二氧化硫排放量除以規模以上工業總產值表示,工業煙(粉)塵排放強度(dust)用工業煙(粉)塵排放量除以規模以上工業總產值表示。單位均為噸/萬元。

在控制變量方面,以第二、三產業增加值占地區生產總值的比重(%)表示第二產業發展水平(second)、第三產業發展水平(third)。以非農業人口占年末總人口的比重(%)表示城鎮化水平(city)。以人均GDP(元)表示城市的經濟發展水平(pgdp),以名義GDP的增長率(%)表示經濟增長率(grow)。以外商直接投資總額占地區生產總值的比重(%)表示外商直接投資水平(fdi)。以地區普通高等學校在校生人數占地區總人口的比重(%)表示人力資本水平(edu)。以政府預算內財政支出占地區生產總值的比重(%)表示財政支出規模(public)。

(三)數據來源與描述性統計

本文所涉及的數據源自歷年《中國城市統計年鑒》和部分省市的統計年鑒。某些地區個別年份的數據缺失,結合缺失年份前后的數據進行線性插補。為盡量削減模型可能存在的異方差問題,對water、SO2、dust和pgdp四個變量進行了對數化處理,兼顧指標的經濟含義,其他指標未進行對數化(見表1)。

四、實證檢驗

(一)“兩型社會”試驗區對區域工業污染物排放的平均處理效應

試驗區試點區域與合成試點區域的工業污染物排放的“反事實”結果如圖1、圖2和圖3所示。綜合來看,試點區域與合成試點區域的工業污染物排放的變化趨勢整體保持著較為一致的特征。在試驗區政策實施前,真實值與合成值存在較小的差異。在試驗區政策實施之后,以water、SO2表征的工業污染物排放的政策平均處理效應顯著為負值,且通過了95%的置信區間。而dust的政策平均處理效應盡管也為負值,但在95%的置信區間下政策效果并不十分明顯。分區域比較而言,從圖2來看,在試驗區政策實施之前,武漢城市圈與合成武漢城市圈的工業污染物排放的變化趨勢基本保持一致。在試驗區政策實施之后,二者water的真實值與合成值的差距呈現逐年擴大的態勢,說明試驗區政策的實施對降低water起到了顯著的積極影響。與此同時,SO2的變化也具有這一近似的特征,而dust的平均處理效應表現不佳,沒有呈現出明顯的政策效果。從圖3來看,在試驗區政策實施之前,長株潭城市群與合成長株潭城市群的工業污染物排放的變化趨勢基本保持一致。在試驗區政策實施之后,二者的工業污染物排放的整體差異表現得日趨明顯,這說明長株潭城市群的工業污染物排放在試驗區設立初期所受影響較小,但隨著試驗區的推進,其對長株潭城市群工業綠色發展的積極影響愈發明顯。

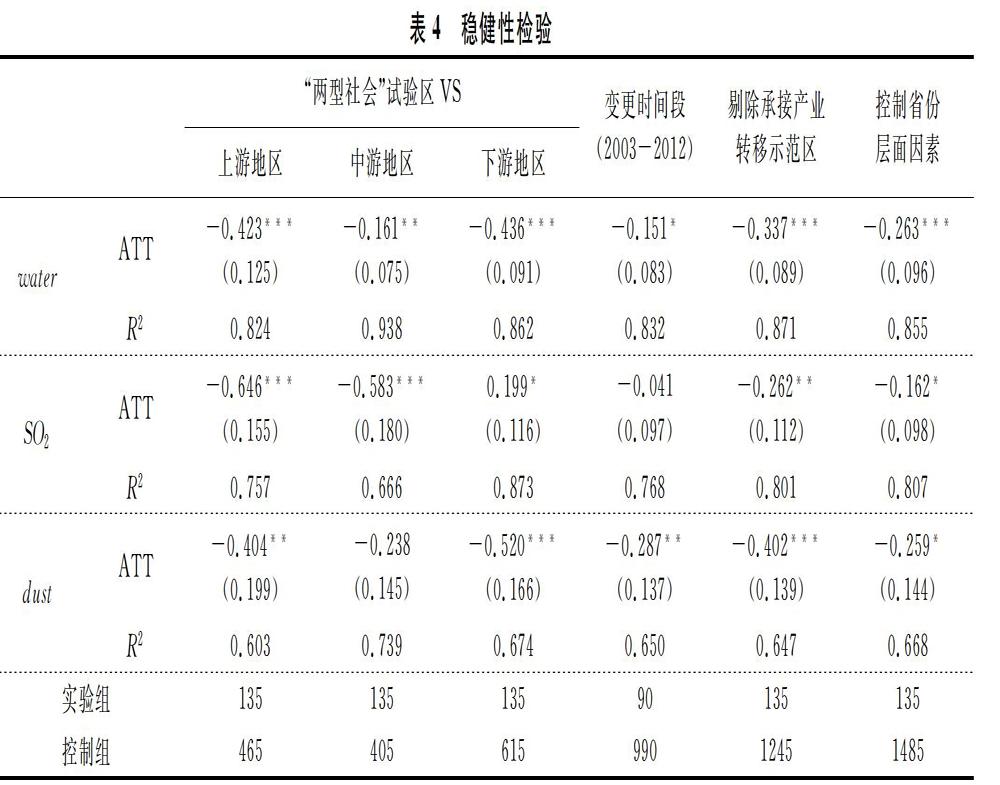

(二)“兩型社會”試驗區對區域工業污染物排放的PSM-DID分析

鑒于實驗組和控制組在試驗區設立前可能在某些方面存在系統性差異,接下來運用PSM-DID模型評估試驗區設立對工業污染物排放的平均處理效應(見表2)。總體來看,半徑匹配與5對1最近鄰匹配給出的平均處理效應在數值和顯著性方面均具有較好的一致性。在全樣本中采用5%修剪水平剔除實驗組分布尾部5%的樣本,結果表明修剪后所得的平均處理效應在數值和顯著性方面與基準結果沒有表現出較大差異。

接下來,將半徑匹配和5對1最近鄰匹配方法所得的結果加以對比解讀。首先,對于water而言,“兩型社會”試驗區、武漢城市圈和長株潭城市群的平均處理效應均為負值,且通過了相應的顯著性檢驗。其次,對于SO2而言,“兩型社會”試驗區的平均處理效應分別為-0.164和-0.193,且在10%的置信水平上顯著,就說明“兩型社會”試驗區設立對降低區域工業二氧化硫排放強度發揮著積極影響,但從武漢城市圈、長株潭城市群的平均處理效應對比來看,長株潭城市群的平均處理效應為-0.354和-0.430,且在5%的置信水平上顯著。而武漢城市圈的平均處理效應卻并不十分穩定。此外,dust的估計系數與SO2有著比較近似的特征,不再贅述,這在很大程度上意味著試驗區設立在降低工業煙(粉)塵排放強度方面未能發揮顯著的積極作用。

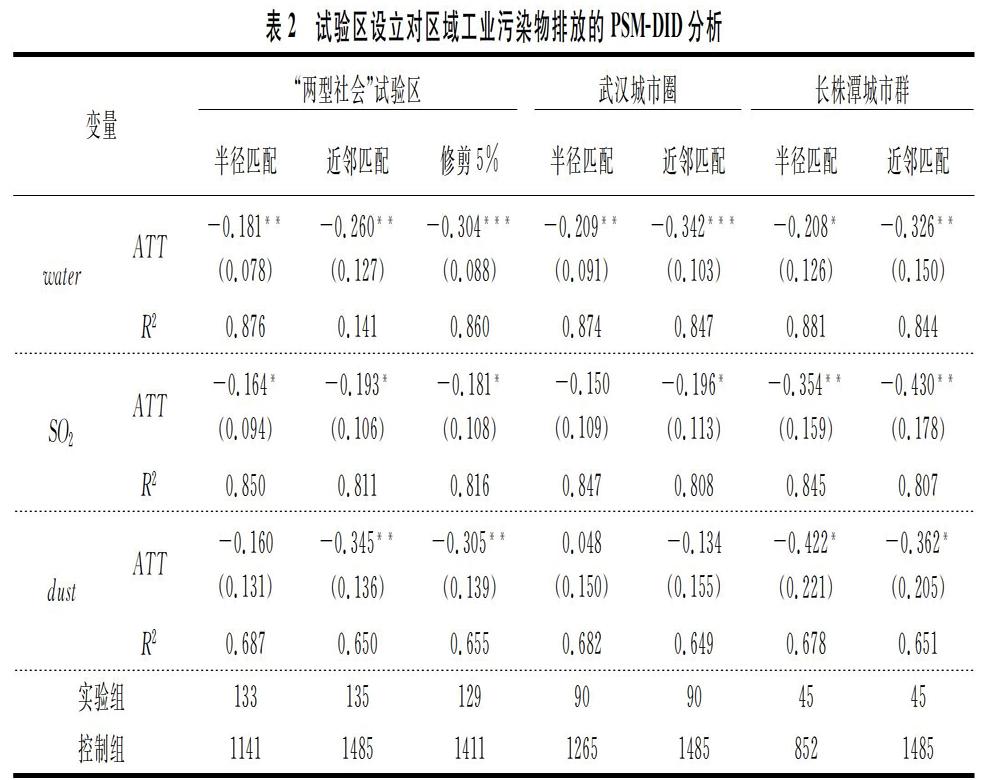

(三)“兩型社會”試驗區對區域工業污染物排放的影響機制分析

依據之前的研究假說,通過構建中介效應模型依次從city、second和third來考察“兩型社會”試驗區設立對工業污染物排放強度的影響機制(見表3)。

在water方面,city的系數為1.254,在1%的置信水平下顯著為正,相應的估計結果表明存在中介效應,加入中介變量對模型重新估計后,water的系數明顯變小,說明人口城鎮化水平的提高有助于發揮試驗區設立對工業廢水排放強度的削減作用。second的系數為-5.450,在1%的置信水平下顯著為負,加入中介變量對模型重新估計后,water的系數明顯變小。這說明第二產業占比的下降有助于更好地推動試驗區降低工業廢水的排放強度,而third的系數為4.327,且在1%的置信水平下顯著,加入中介變量對模型重新估計后,water的系數也明顯變小,這意味著第三產業發展水平的提高與降低工業廢水排放強度呈顯著負相關關系。

在SO2方面,city和third的估計結果表明存在中介效應,而盡管second的系數為-5.450,且在1%的置信水平下顯著為負,但相應的估計結果表明不存在中介效應。在dust方面,city的估計結果表明存在中介效應,而盡管second、third的回歸系數能通過相應的檢驗,但實證結果均表明不存在中介效應。

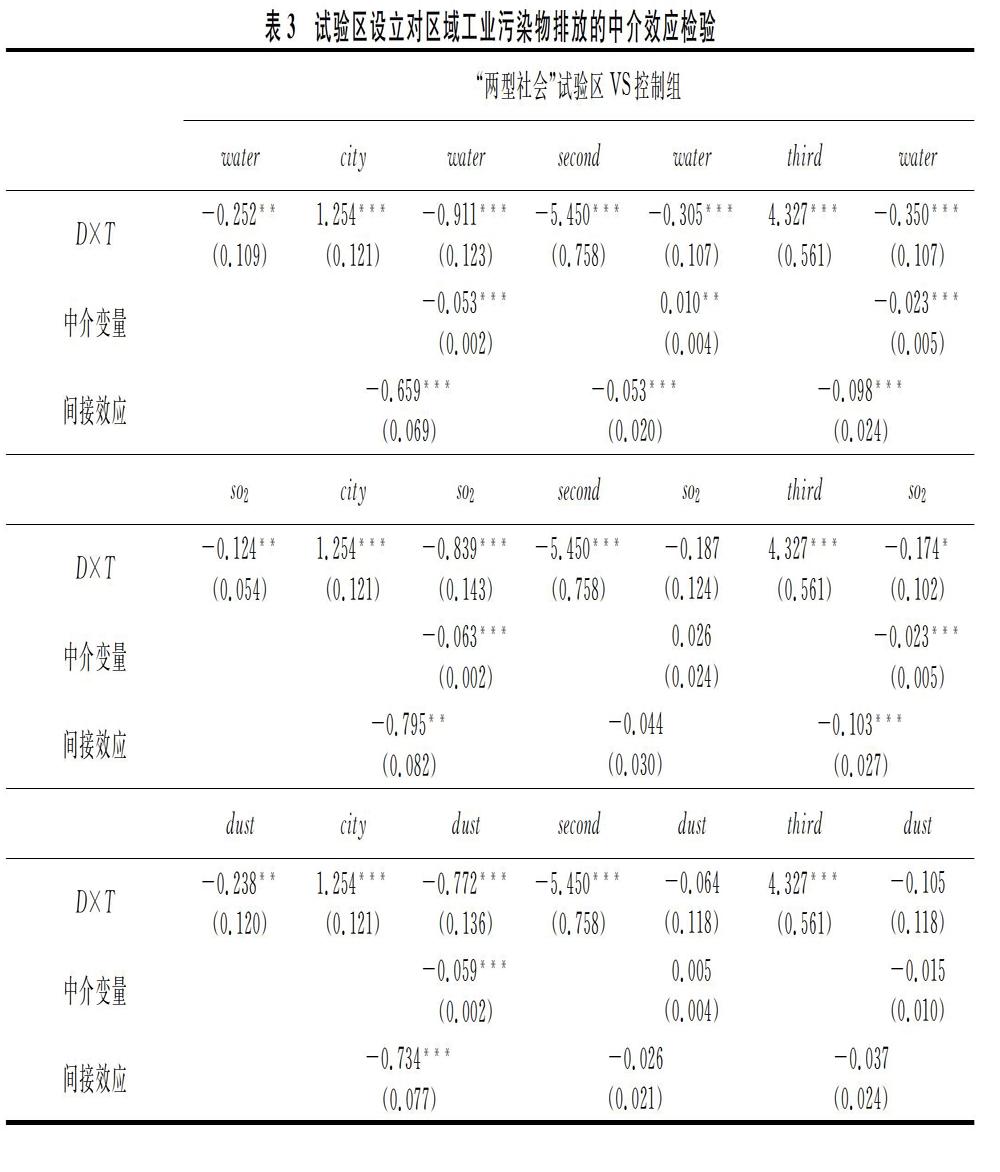

(四)“兩型社會”試驗區對區域工業污染物排放的穩健性檢驗

第一,對控制組進行分類比較、重新選定樣本時間段。從區域劃分來看,考慮到“西部大開發”“中部崛起”戰略對長江經濟帶地區間的異質性影響,將長江經濟帶劃分為上游、中游與下游三個區域,對實證結果進行比較來看(見表4),所得結論依舊保持穩健。從樣本時間段來看,十八大報告明確提出“大力推進生態文明建設”。基于此,為弱化樣本期內由外生的政策疊加效應引起的估計偏誤,將樣本時間段變更為2003-2012年,估計結果與之前回歸結果也基本保持吻合。

第二,排除其他政策的干擾。首先,近些年來,皖江城市帶、湘南、湖北荊州、江西贛南和重慶沿江承接產業轉移示范區依次建立,這些位居長江經濟帶的國家承接產業轉移示范區或許會對地區間的工業污染物排放強度產生影響。從控制組城市中剔除承接產業轉移示范區后的估計結果顯示,water、SO2和dust的平均處理效應的符號和顯著性依舊較為穩健。其次,若不考慮地方政府公共政策執行力度的差異,《水污染防治法》《大氣污染防治法》《固體廢物污染環境防治法》等不同政策對各地區應該也具有相同的效能。由于難以窮盡省級層面的環境保護政策,通過在回歸模型中加入省份虛擬變量與時間趨勢項的相互項,以期控制省份層面的因素在線性維度對估計結果的影響,所得結論依舊具有較好的穩健性。

五、結論與政策啟示

基于2003-2017年長江經濟帶108個城市的面板數據,運用廣義合成控制法和傾向匹配-雙重差分法,探究試驗區設立對區域工業綠色發展的因果效應及傳導機制。結果表明:試驗區設立使得試點城市相較于非試點城市的工業廢水排放強度和工業二氧化硫排放強度顯著降低,但在降低工業煙(粉)塵排放強度方面并不十分明顯。人口城鎮化率、第二、三產業結構占比等指標在降低工業廢水、工業二氧化硫排放強度方面的中介效應顯著。總體來看,“兩型社會”試驗區在降低區域工業污染物排放強度方面發揮了積極影響。

政策啟示。第一,依據“優化開發、重點開發、限制開發、禁止開發”的區域主體功能定位,形成分工協作、布局合理、優勢互補的長江經濟帶工業空間規劃布局。面對跨區域多要素生態環境問題交織,長江經濟帶工業綠色發展以尋求流域內產業分工協作和關聯協調發展的有序化系統為主旨,在空間層面上形成綠色產業密集區,在非空間層面上形成有機的生態產業鏈,實現對資源的最大利用和對生態環境的最小擾動。以優化產業空間布局和重塑經濟地理為抓手,不斷拓展長江經濟帶生態產業空間體系。第二,著力構建長江經濟帶綠色工業走廊,推動綠色工業產業鏈延伸。《工業綠色發展規劃(2016-2020年)》提出“到2020年綠色發展理念要普遍貫穿于工業領域全過程”。工業化導致的環境問題可以通過“超工業化”而非“去工業化”的途徑來解決。按照循環累積因果效應,以鋼鐵、煤電、水泥、有色、建材、化工、紡織等傳統行業綠色化改造為重點,圍繞資源能源利用效率和清潔生產水平提升,促進企業技術升級和清潔生產改造,在企業之內、園區之中、區域之間推行工業結構清潔化轉型,構筑共生互動的生態環保產業鏈條。

參考文獻:

[1] Cerin P.Bringing economic opportunity into line with environmental influence:A discussion on the Coase theorem and the Porter and van der Linde hypothesis[J].Ecological Economics,2006,56(2):209-225.

[2] Lin C A,Zheng S Q.A new direction in environmental economics[J].Journal of Economic Surveys,2016,30(3):397-402.

[3] Zhang K M,Wen Z G.Review and challenges of policies of environmental protection and sustainable development in China[J].Journal of Environmental Management,2008,88(4):1249-1261.

[4] 包群,邵敏,楊大利.環境管制抑制了污染排放嗎?[J].經濟研究,2013(12):42-54.

[5] 范子英,趙仁杰.法治強化能夠促進污染治理嗎?——來自環保法庭設立的證據[J].經濟研究,2019(3):21-37.

[6] 李曦輝,黃基鑫.綠色發展:新常態背景下中國經濟發展新戰略[J].經濟與管理研究,2019(8):3-15.

[7] 沈坤榮,金剛,方嫻.環境規制引起了污染就近轉移嗎?[J].經濟研究,2017(5):44-59.

[8] Cai H,Chen Y,Gong Q.Polluting thy neighbor:Unintended consequences of China's pollution reduction mandates[J].Journal of Environmental Economics and Management,2016,76(3):86-104.

[9] 張彩云,蘇丹妮,盧玲,等.政績考核與環境治理——基于地方政府間策略互動的視角[J].財經研究,2018(5):4-22.

[10]Zheng S,Kahn M E.Understanding China's urban pollution dynamics[J].Journal of Economic Literature,2013,51(3):731-772.

[11]孫紅玲.中國“兩型社會”建設及“兩型產業”發展研究——基于長株潭城市群的實證分析[J].中國工業經濟,2009(11):25-34.

[12]陳梅,趙煒濤,鄔雪雅.中國兩型社會試驗區生態效率對比研究[J].科技進步與對策,2015(22):39-45.

[13]郝國彩,徐銀良,張曉萌,等.長江經濟帶城市綠色經濟績效的溢出效應及其分解[J].中國人口·資源與環境,2018(5):75-83.

[14]李毅,胡宗義,何冰洋.環境規制影響綠色經濟發展的機制與效應分析[J].中國軟科學,2020(9):26-38.

[15]劉茂松.長株潭城市群“兩型社會”建設的幾點思考[J].湖湘論壇,2008(2):35-37.

[16]陸立軍,陳丹波.地方政府間環境規制策略的污染治理效應:機制與實證[J].財經論叢,2019(12):104-113.

[17]王娟,胡洋.空間關聯與溢出效應:工業生態創新對資源環境承載力的影響研究[J].財經理論與實踐,2020(1):117-124.

[18]劉磊,夏勇.戰略選擇與階段特征:中國工業化綠色轉型的漸進之路[J].經濟體制改革,2020(6):108-114.

[19]陳黎明,王俊昊,趙婉茹,等.中國區域綠色全要素生產率的影響因素及其空間特征[J].財經理論與實踐,2020(4):122-132.

[20]Xu Y.Generalized synthetic control method:Causal inference with interactive fixed effects models[J].Political Analysis,2017,25(1):57-76.

(責任編輯:鐘 瑤)