劉德海琵琶創作演奏技術系統研究

身為演奏家出身的劉德海,深知如何運用演奏技術提升樂曲藝術表現力的重要性。正因如此,劉德海的創作之路是一條與專業作曲家不同的路徑,是一條重要的中國民族器樂發展路徑。劉德海在創作中對于演奏技術語言的使用,具有獨特的藝術魅力,他深度挖掘琵琶演奏技術的可能性,展現其在琵琶中所特有的音樂色彩,并將其獨特的音樂色彩放置到相適應的音樂情感表達情境中,將技術、音響、情感三者完美結合。經歷了幾十年的實踐與探索,劉德海創作中的技術語言,已趨于成熟化、規范化、系統化,為琵琶演奏技術創作開辟了更廣闊的空間。

一、右手技法

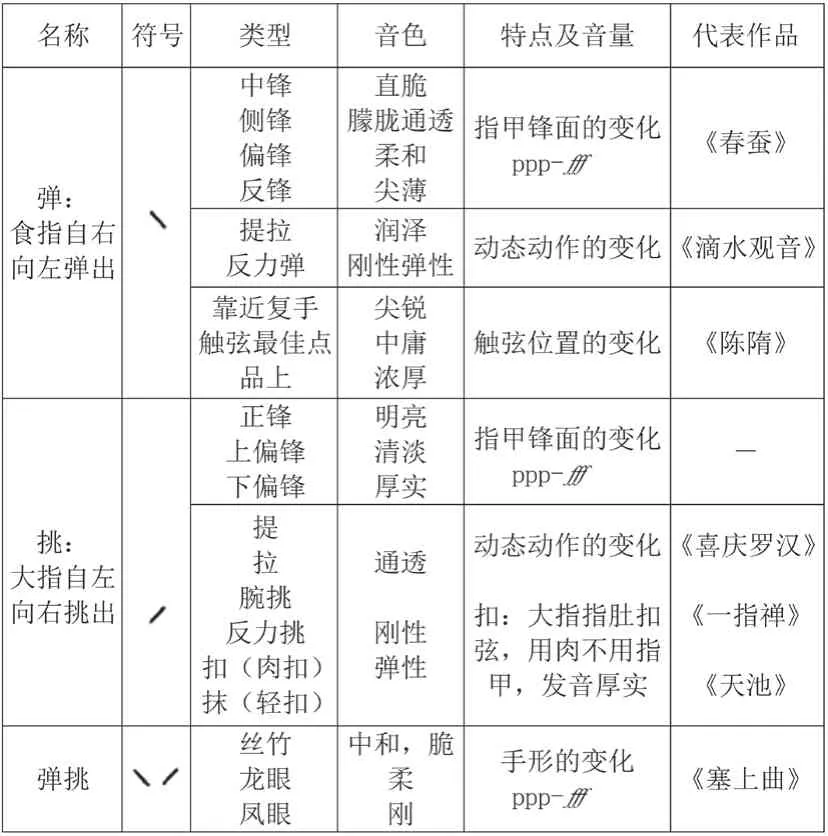

(一)彈挑系統

彈挑是琵琶演奏中最基本的技法。劉德海在積累了長時間的舞臺、教學、創作經驗的同時,還曾親自向華羅庚請教琵琶最佳發音點的計算方法。在華老的幫助與測試下,自二十世紀七十年代起,便確認了琵琶的基本發音方法:以音色、速度、力度三要素為前提,在弦的發音最佳點上,右手指、腕不分主次地協調運動——不柔不剛、不慢不快、不強不弱的中和狀態的彈挑是最有變化容量的方法。

秉承“一種音響只屬于一種方法”的觀點,根據由表及里、表里一致的普遍規律,劉德海發現,強調手形是一種捉住表象很好的思維方法。“肌肉的松緊、指腕臂各部位的用力、配合的整體性都可以在手形上作出反應。”①劉德海:《每日必彈琵琶練習曲》(最新修訂版),上海:上海音樂出版社,2008年,第53頁。隨后,他在浦東派、汪派、平湖派等琵琶流派的演奏風格基礎上,總結歸納出琵琶彈挑的三種基本手形:龍眼形、鳳眼形、絲竹形,三種手形確定了琵琶彈挑的三種基本音色:厚實、堅挺、中和之聲。彈挑三種手形的確立,打破了流派傳承的局限性,以科學、規范的學術眼光,為構建琵琶完整的技術技巧系統開啟了一個新篇章。

三種手形演奏出的三種音色,恰好吻合于琵琶傳統曲目中的三種樂曲特性:文曲、武曲及小曲。劉德海在古曲新彈中,根據自己的審美需求,將三種音色進行巧妙的設計,形成了一種獨有的音色設計布局創作特征。由“思春”“秋思”“滴淚”三段構成的《塞上曲》,劉德海認為,“中國古代女性形象在琵琶弦索上大都又是一付‘悲痛欲絕’的苦相,庶幾‘歡娛之詞難好,愁苦之音易工’之緣故”。他著力要幫“昭君”擺脫這付“苦相”,提出“今將琵琶曲做整體布局,使之聲音有別,風格各異;通過這一組文曲,塑造幾位不悲不怒不哀不怨的古代女性形象,或者說根本無需具體的實象。強調用音樂‘說話’,而不是用標題‘說話’”。②劉德海編著:《劉德海傳統琵琶曲集》,太原:山西教育出版社,1996年,第67–68頁。

劉德海從音色塑造上著手:在“思春”中,運用龍眼偏鳳的手形呈現出一種柔美偏亮麗的音色,將昭君的端莊不俗用聲音的質感顯現出來;“秋思”中,運用大龍眼的手形,整段在二弦上演奏,聲音厚實內斂,像是昭君的內心獨白;“滴淚”段運用堅挺的鳳眼手形演奏出棱角突出的堅實音色,象征昭君經過痛苦的抉擇而決定遠嫁時的頑強和堅定。整首樂曲通過音色的變化與詮釋,將先生心目中“端莊不俗、含而不露”的昭君呈現在聽者面前。

在彈挑中尋找中國傳統詩詞、音樂的節奏規律,在彈挑中探索“點”狀發音的美感特性,并加以拓展,劉德海意識到“由彈挑向單彈單挑發展是彈挑個性化的必然趨勢”。深度探尋單個技術中的音色表達可能性,并將其與之相對應的情感特征運用到樂曲中,是劉德海演奏及創作的重要特征之一。在彈挑演奏中,手腕、手形、觸弦位置、觸弦角度、觸弦速度與力度都可能使音色發生變化。常態的彈的觸弦一般為下偏鋒,挑的觸弦一般為正鋒,而在劉先生的技術譜系中,將其系統擴展為:1.彈,根據右手食指觸弦角度及速度的不同,可分為中鋒、側鋒、偏鋒、提拉、反彈;根據觸弦位置的不同,可分為最佳點、靠近復手、品上等方式。2.挑,根據右手大指觸弦角度及速度的不同,可分為正鋒、側鋒、提拉、反力挑等方式。

在《老童》中,劉德海用小臂推動右手,食指硬實不加任何手腕輔助的正鋒彈,手型呈鳳眼在四弦上演奏,音色上的堅硬與晦澀,將一位飽經風霜的老者形象帶到聽眾面前;而在《陳隋》的中段中,他在與左手按音相符的高八度品位上正鋒觸弦,手型呈龍眼,音色厚實,共鳴長,表現一種哀怨的訴說。同樣是正鋒觸弦,因觸弦位置的不同,其音色的軟硬程度有了較大的區分;在《陳隋》結尾中,則用演奏技法中較為少見的無名指側鋒觸弦,即用指甲與琴弦90度,快速的貼弦而出,聲音通透、綿長,無壓迫感,給人一種生存的希望之感;在《一指禪》中,劉德海大膽地嘗試整曲只使用右手大指獨立進行演奏,五個段落中,他根據大指指甲鋒面的變化及演奏狀態的變化,開發嘗試出挑的各種方式,有“腕挑”“抹”“提”“拉”“反力挑”以及多種挑抹組合技巧。

彈挑是琵琶演奏中最基本的技法,但在劉德海的音樂語言世界中卻被視為宇宙生命運動的規律。“一揚一抑,一去一回,如同人的心臟跳動,一呼一吸,一吐一納。中國的文字、詞語、詩歌、音樂在具有生命特征的陰陽二律交體中綿延運動。一彈一挑,一剛一柔,構成了二律特征的音響。具有詩性又有音色變化的彈挑,開拓了新的空間。”③劉德海:《琵琶之熵》(未刊稿),2013年2月。

表1 右手技法“彈挑系統”

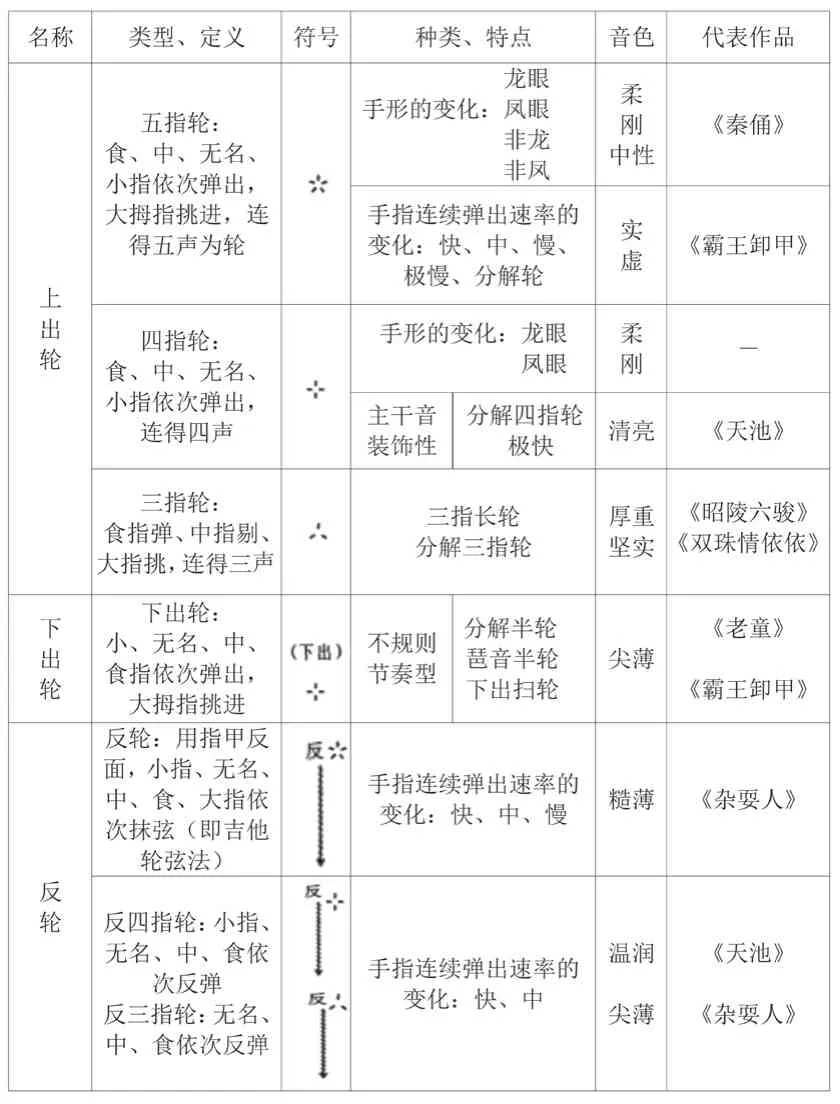

(二)輪指系統

輪指在琵琶技巧系統中,總是以具有歌唱性的表現力而獨領風騷。無論在傳統曲目還是當代創作曲目中,每當需要長線條旋律的詠嘆,輪指便以其優美的聲線特質無疑成為最佳適用的技術。“輪指之所以成為琵琶的‘歌喉’,關鍵是音色。大指左偏鋒,食指中指中鋒,無名指小指右偏鋒,用三個不同的指鋒觸弦五個點,撥出五種音色,構成輪指平坦舒緩的曲線之美。”④同注①。

劉德海在琵琶創作中除沿用輪指舒緩柔美的曲線美特點外,還大膽對擴充其音樂表現力的范圍進行了深入探索。主要表現在以下幾個方面:

1.通過對輪指的手形、速率、強弱加以調配來表現不同的音樂內容或人物情感。如《霸王卸甲》中“別姬”一段,劉德海運用大指重音“挑輪”“龍眼極慢輪”和快速“密輪”三種輪指方法,分別將霸王項羽與虞姬即將訣別時的悲痛、悲泣與悲情表達得淋漓盡致,經他改編的《霸王卸甲》因這段獨特的輪指設計,成為全曲情感最為高潮的部分。

在《雨雪情詩》樂譜注釋中,劉德海特別針對輪指頻率進行了明確的標注,即“慢、中、快”。樂曲在模仿南音《滿空飛》唱段中,明確標明了中輪和慢輪,兩種輪速就像是兩位主人公(李亞仙、鄭元和)之間的傾訴,將兩人的悲、泣、情、意完全融匯于輪指中。

2.重啟“下出輪”技法的使用。劉德海發現早已被取代的“下出輪”技法,具有“彈挑”技法的堅韌性,故大而用之,在曲子中帶出一股不同于“上出輪”效果的美感。如《平沙落雁》中多層次音響描繪出堅韌的群雁,正需下出輪演繹;《老童》采用不規整節奏的分解下出半輪,形象地描繪出老童醉酒后站立不穩的滑稽醉態。

3.拓展“下出輪”技法的更多應用。劉德海抓住“下出輪”具有多點連接性、堅挺且有顆粒音質的美感,利用“下出輪”與“彈挑”腕動一致的演奏特點,又相繼開發出“下出輪掃輪”“下出輪琶音半輪”“下出輪分解半輪”“下出輪式掃拂”“下出輪式摭分”等技術技巧,使“下出輪”重新回歸到琵琶技術大家庭中。

4.反向思維——“反輪”的創立。劉德海借鑒吉他技法用指甲反面輪弦,音響呈現“辛辣”的刺激感。如《雜耍人》開始處用“帶琶音反輪”,模仿鑼鼓聲響效果甚佳;《潯陽夜月》樂曲開頭使用上出、下出、反輪三輪連發,大大拉寬琶音長度,增加語言的氣息。“‘珠落玉盤’詩句已難表述‘三輪連發’之美,只得恭請白樂天老先生再添佳句。”⑤劉德海:《換個語境“說”彈輪》,《人民音樂》,2005年,第2期,第10頁。

表2 右手技法“輪指系統”

(三)搖指系統

在琵琶技術譜系中,“輪指”“滾奏”“搖指”皆以表現線性音響效果著稱。輪指,用三個不同的指鋒觸弦五個點,構成其舒緩的曲線性;滾奏,用食指正鋒與大指左偏鋒觸弦的兩個點,構成尖銳的鋸齒線性;搖指,用同一指甲左、右偏鋒急速來回撥弦,觸弦面接近一個點,類似撥片滾奏,構成近乎平坦均勻的直線性。三種“線性”技法演奏方法不同,音響效果也不一樣,其中,尤以搖指觸弦面少而集中,觸弦幅度及動作皆小,導致其頻率快,點狀較前兩者更為細密,線性音色穩定,一致性強。劉德海在琵琶創作中,針對不同手指的“搖指”所產生的音色、音質、速率以及表達的情緒等不同,創造性地發展了“搖指”技法。

1.開拓中指、無名指“搖掃”技術

“食指搖指”音色夯實、堅挺,一般在傳統琵琶武曲中運用較多,但在劉德海演奏譜《十面埋伏》的“高潮段”中,他摒棄了“食指搖指”,而是大膽使用了右手“中指搖掃”的技術,其力度及頻率之大之快無不驚嘆,這是將琵琶四根弦的音量音響發揮到最大化的技術。據劉德海回憶:“我彈《十面》時,把劉邦和項羽已經忘掉了,音樂跟這個沒有關系,宣泄,一種力度、一種節奏,一種和聲,生存張力。這個張力之大,了不得。我不能滿足了,打了十幾年仗,最后垓下作戰沒有高潮,傳統版本沒有高潮,從音樂語言他沒有高潮,其他文曲不一定都有高潮,但武曲這個曲子必須要有高潮。怎么辦?原來的東西不夠啊,老先生原來演奏的是力度大,速度快,這兩條。我就用了搖掃,單指,將中指把它變成是唐朝的撥子,撥子力度多大啊!”⑥劉德海口述,梁茂春和筆者于2018年2月1日對劉德海進行訪談。

在《昭陵六駿》中,劉德海選用觸弦位置在左手一把位的無名指“搖掃”,其具有頻率快、音量弱、樂音震動幅度大、音響集中的特點,將飛馬騰空的畫面感表現得淋漓盡致。

2.開發無名指“搖指”技術

無名指自身指力弱,以前從不使用。劉德海在協奏曲《草原小姐妹》第三樂章“在寒夜中前進”中,首度啟用了無名指“搖指”的技法,其柔暗的音色及搖指細密的點狀音效,將兩個小姐妹當時的無援與孤獨的心理狀態細膩地表現出來。

3.發展“搖指”的“鋒向”類型

在《天鵝》中,劉德海運用中指“上偏鋒搖指”的音色,來表達天鵝柔美、清淡、飄逸、超俗之美感;在《春蠶》中,運用中指“肉側鋒搖指”,來模擬春蠶吐絲時的柔和與朦朧之感。

此外,劉德海還在他改編的阿爾及利亞民間舞曲《達姆·達姆》中,用食指、中指同時“雙弦搖指”,雖然只運用了以兩個音程為基礎的雙旋律,但在琵琶上將兩條弦的旋律同時清晰演奏,是一種和聲音響的重要突破。不同于雙弦輪指及彈挑的局限性,搖指可使得每根弦上的音都能更清晰地表達出來,聽覺上更加明亮和立體。

劉德海開創的琵琶右手“搖指”系統,不僅將食指“搖指”拓展為中指、無名指“搖指”,而且由于指力與觸弦鋒面的變化,還構成了搖指系統中音色表達的完美體系,即“正鋒搖指”音色堅實,“上偏鋒搖指”音色優美,“側偏鋒搖指”音色清淡,“肉側鋒搖指”音色朦朧。

表3 右手技法“搖指系統”

(四)掃弦系統

在傳統演奏觀念中,掃弦總是力量的象征。確實,同時急掃四根弦,相比一根弦,其音響、共鳴及共振都要更強。所以,在傳統琵琶武曲中,掃弦的使用頻率會更多,來顯示力量及烘托氣氛。劉先生根據掃弦的音色、音樂表現類型,將其分為文掃和武掃。文掃,音色清亮而有彈性;武掃,音色堅挺極具爆發力。文掃與武掃的確立,大大擴展了掃弦的音樂表現力。劉德海在樂曲的藝術處理中,以其獨特的審美視角,重新定位文掃與武掃,將文曲武彈與武曲文彈的音樂處理概念貫穿在樂曲中。

如在傳統武曲《霸王卸甲》中,劉先生將此曲定位為“歷史悲劇人物個性的張力宣泄”,重情不重景,所以在掃弦的運用上,并不以突出其音量的強度為重,而是以反彈力道的掃弦著重音色上的硬度,使其掃弦強而不噪、堅而不雜,其音響層次將霸王的人物形象更加細膩地刻畫出來,加深了整曲中人物的戲劇性處理。在《春蠶》中,劉德海將小臂抬起,在琴身六品位置,用右手大指大魚肌右側掃四弦,再用反彈之力掃弦,即掃即離,輕柔如絲聲,這稱為“肉掃”。這種新的演奏技巧,表達出的朦朧感音效,尤其增添了音量弱時掃弦的音色表現力,別出心裁。《十面埋伏》中,“搖掃”的出現,被視為目前能使琵琶四根弦的音量音響發揮到最大化的技術。肉掃與搖掃的使用,大大擴充了掃弦的藝術表現力,也更多地開發了琵琶發音的可能性,豐富了琵琶技術語匯的表現力。

表4 右手技法“掃弦系統”

二、左手技法

對左手技法大膽的開發與應用,是劉德海創作技術語言中又一大特色。在他的作品中,左手同右手一樣,處于“主角”的地位,他把左手各項技術加以拓展并完善,并且對一些畫龍點睛的音響的呈現,都是通過左手的技巧完成的。

筆者嘗試將左手技法分為按音技法系統與修飾性技法系統,從演奏方式與功能性的角度出發,探索劉先生在左手技法上的創新與突破。

(一)按音技法系統

按音技法系統可根據其按音的方向不同,分為橫向及縱向兩個方面。橫向按音技法包括左右方向的滑音,如吟揉、推拉等;縱向按音技法包括上下方向的滑音,如綽注等。

在傳統樂曲中,以縱向按音技法為主導的綽注,以三度居多,尤其在《虛籟》中,劉天華先生模仿古琴的演奏手法,大量運用三度綽注,而在劉德海的作品中,綽注變化得更加自由。劉德海擺脫傳統的束縛,將三度居多的綽注,向二度、四度、五度、八度、不規則度數拓展,并以它作為一種獨立的旋律語言加以運用。如在《春蠶》的主題段落中,連續疊加出現三度、四度、五度的“綽”,并突出其“綽”的過程,表現出一種在困境中的掙扎之感。將左手技巧“綽”作為主導技巧,在創作曲目中是很少出現的。在《天鵝》中,作者巧妙地在四弦使用了從低音至高音的長綽技法,左手按音力度由強至弱,“綽”的速度由快至慢,其音響給人以天鵝鉆入水中之感,形象逼真。“綽”在傳統音樂中,因不使用右手發音,是依靠前音的余音效果,運用左手的技術及力度產生出來的,所以只是虛音的代表。但劉老師創造性地發掘了這個虛音的應用及表現價值,使其產生的音樂力度及美感提升了新的高度。

橫向按音技法中的吟揉,更像是一種情緒渲染的點睛之筆,不斷出現在劉德海的創作中。在《白馬馱經》中,作者采用五臺山佛曲,在琵琶作品中探尋北方音樂的風格元素特點,在全曲最高潮的雙弦輪段落中,作者左手采用左右擺動幅度較大、頻率較快的“重揉”,大大增強了樂曲情感的渲染色彩,同時也凸顯出山西、陜北一帶的地域音樂風格特性。在改編的潮州音樂《平沙落雁》中,調式特征直接體現在其特殊的音高變化中,而劉德海在演奏處理時特別針對調性中變三、六音的特性,在保證變音的音高前提下,運用左右搖動次數多而幅度較小的“吟”技法。劉德海特別強調演奏此處的“吟”,不要把它看作是一種技術,而是一種內心情感的需要,將情感注入到這個技術中,使《平沙落雁》在琵琶上更加自然貼切地彰顯地域色彩。在《霸王卸甲》的“尾聲”中,劉德海使用了特殊的“相角揉弦”技法,即在一弦相把位上,用左手食指反復快速地將一弦拉至相外再送回,造成超出正常樂音范圍的刺耳的音響效果,準確形象地表達出項羽自刎前內心的痛苦與矛盾。

(二)修飾性技法系統

顧名思義,修飾性技法即左手對樂音進行裝飾性作用的技法,如打、爪、帶、撥、拍弦等。

在《天鵝》中,跟隨在彈后面的一組快速同音爪弦,將天鵝抖羽毛的靈動形象表達出來;在《老童》中,用左手中指同時用力爪三、四弦,顯示出堅毅、厚重之音響效果;在《春蠶》中,劉德海將爪的技術反其道而行之,將左手指爪實音變成在實音上方爪弦,產生類似于絲聲的音響效果,稱其為“弦上音”。

在《老童》中,拍弦主要是為體現四根弦的音響效果而創,左手中指繃住,借助腕力,用爆發力快速打在左手貼弦泛音位置,發出“轟”的音效。在《天鵝》中,右手四指并攏拍弦,拍弦時速度要快,力度不大但要有彈性,以此來展現天鵝振翅欲飛的形象。

在《潯陽月夜》中,以左手在琵琶的一、二弦打、帶為主,單獨演奏旋律的一段,左手技巧帶出的纖細音響,不同于右手實音觸弦的效果,將月夜中的萬籟俱寂又存有些許自然中生命的生機描繪得恰到好處,帶給聽者不同的音響體驗與記憶。在《老童》全曲起始處,劉德海大膽運用左手在琵琶四弦上的打、帶,配上不同速度及音距、力度的綽注,將一位老者滄桑、堅韌的形象呈現出來。

在《滴水觀音》中,劉德海多次運用“帶起”來呈現滴水的狀態。(見譜例1)

譜例1

傳統的“帶起”一般起裝飾性的點綴過渡作用,較自然放松,力度要求偏弱。而這里的“帶起”與傳統演奏不同,要求以45°的角度向斜上方帶出,速度快而有彈性,力度稍大,滴水的動感形象得以顯現出來。

表5 左手技法:“按音技法系統”和“修飾性技法”系統

三、左右手組合技法

在劉德海的琵琶創作中,左右手組合類技法演奏出的音響塊狀色彩,大大豐富了琵琶的藝術表現力,其表現出的多聲部、多音色融合感,帶給琵琶一種新式的創作語言風格。

(一)泛音系統

對于泛音的創造,劉德海在《百字文》中,專門進行過精辟地闡述:“泛音,情之火花,調養琵琶肌膚和氣質。”⑦劉德海:《百字文》(未刊稿),2019年5月。他認為泛音有12種音色或形態,來表達不同樂曲的內在風情,如:“1.輕盈《陽春》;2.跳躍《芭蕾》;3.嬌嫩《雙飛燕》;4.靈動《風鈴》; 5.靜思《觀音》;6.堅挺《秦俑》;7.溫潤《天池》;8.滾動《金色的夢》;9.融合《媽媽的愛》;10.曙光《白馬》;11.“意猶未盡”(樂曲過程與結尾);12.圓滿(樂曲結尾)。若缺泛音來調養,硬啃干饃回老家。”⑧劉德海:《百字文》(未刊稿),2019年5月。

劉德海短短數語,把他對泛音的參悟和運用心得充分地表達出來。在劉德海的創作世界中,泛音已經不是一個區別于實音的存在,而是各種情思火花體現的通道。在這種情感的需求下,對傳統樂曲中出現的自然泛音,劉德海在保存其原有余音長、音質朦朧的基礎上,相繼開發出人工泛音、假泛音、超強泛音、復合泛音等多種泛音新語言,并配以多種演奏技巧進行不同演繹。其中,人工泛音技術的出現,使所有琵琶按音位都可以演奏出泛音效果,使自然泛音只能在幾個泛音點出現的問題得以解決;相把位超強泛音的發現,改變了琵琶演奏者對演奏泛音的習慣奏法,有力度的反彈觸弦,使得泛音的音色質感脫去原始自然泛音中的樸實,帶來了一種剛烈的沖擊力,別具一格;復合泛音充分運用右手雙彈、雙挑、掃拂、琶音、摭分、彈剔雙等指法,將單點性泛音拓展為多點性泛音,增強了泛音立體化的音響效果,這種塊狀的音響效果,賦予了泛音一種群體化的生命力。

在演奏自然泛音時,劉德海也根據指甲觸弦鋒面的變化,用反彈、側鋒彈、提拉等方式演奏出或輕盈、或悠遠、或靈動的音色,來擴展泛音表現力的新空間。

表6 左右手組合技法“泛音系統”

(二)匯技系統

1.正反彈

反彈技法為20世紀80年代劉德海受吉他演奏技法的啟發,在琵琶傳統技法扣、摭分的基礎上,拓展創新出右手食指、中指、無名指自左向右將弦抹進的一種新技法,統稱“反彈”。在《鄉土風情篇》曲目解析中,他寫到:“在歷史行程中,尋回遺落的美,再造鄉土、民俗的人文景觀。由食指、中指、無名指與大指反正彈的組合,琵琶出現了新的語言——‘滾動’音響,形象地表露生命不息的涌動。”《鄉土風情篇》中包含的反正彈基本組合形式有:二連音;三連音;四連音;五連音和六連音(《紡車》)等。

其中《鄉土風情篇——磨坊》中,劉德海運用大指在三弦上“扣與挑”,中指與食指依次反彈一、二弦,形成一個四連音的“反正彈”組合,因為每根弦有相對應的單獨手指控制演奏,使得四連音可以達到一拍160的速率,并且橫跨三根弦或者四根弦,形成一種縱向的和聲效果。“反正彈”的出現,不僅是橫跨四根弦上速率的飛躍,更重要的是這種組合模式,跳出琵琶傳統演奏技法演奏四連音的模式(常多用彈挑,基本為單弦或相近兩根弦進行演奏,多為單聲部或雙聲部,并以旋律走向為主),四根弦可有四種音色和四個聲部,有主有輔,有實有虛,有正有反,旋律及伴奏聲部均可在四根弦中不停地變化與游走,音響富有動感及層次感。“反正彈”組合的出現,提供給作曲家將多聲部旋律寫作實現在琵琶上的一種可能性,也由此可見,一種技法組合的誕生,可衍展出琵琶多聲創作的可能性及可行性空間。

2.左右手組合

在傳統琵琶樂曲當中,左手的打、帶技法多以裝飾音或經過音出現,很少作為較主要的旋律加以運用。在《一指禪》中,整首樂曲僅僅使用右手大指來演奏,除了右手大指“挑與扣”的演奏,劉德海還開發了左右手的技巧組合,將左手的“打、帶”與右手的“挑、扣”皆作為旋律主體,打破了右手為主要實音發聲主體的傳統。在演奏中演奏者需要把握右手的實音要與左手的虛音有旋律一致、音量統一的特性,左右手的技巧組合形成一種新型的旋律演奏方式,即實與虛的和諧統一,這種技法演奏出的音響效果實中有虛,虛中有實,靈動不僵硬,使人耳目一新。《滴水觀音》中,作者運用右手的“挑”與左手的“帶起”組成一左一右快速反復交替組合,右手的實音與左手的虛音,軟硬音色快速交疊,將流淌、動態的滴水質感形象逼真地展現出來。左右手的組合,也是劉德海在傳統美學思考下將辯證觀應用于琵琶創作中的又一例證,實與虛的結合,創造出了琵琶創作與演奏的一種新特點。

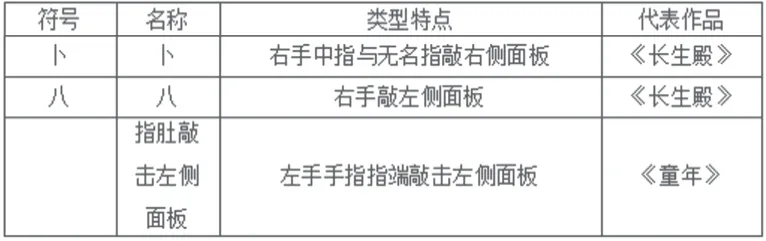

3.非常規技法系統

在傳統琵琶樂曲中,運用“絞弦、提、摘、拍”等非常規演奏技法,其演奏出的特殊音響,具有獨特的藝術表現效果。非常規技法,顧名思義,即通過非常規左右手各種技法奏出,在琵琶演奏中大多以非樂音形式呈現。

在劉德海的琵琶創作中,音響情境化的創作表述,帶動了一系列非樂音類新技法的誕生和拓展。其中,有用音響模仿人物形象的,如《老童》中,運用右手握拳,用小指根部附近肌肉拳擊琴右側面板,模仿出老人捶背的音響效果,更加貼切地表達老者老矣的形象;在《春蠶》中,運用“山口撥弦”和“上弦音”,模仿春蠶吐絲的絲聲;在《秦俑》中,運用按品絞弦和離品絞弦以及絞弦音高的變化,來渲染古代戰場中金戈鐵馬的喧囂場景;在《霸王卸甲》中,“放松一弦”,通過無音高的音效,描寫項羽丟盔卸甲的慘敗形象。

劉德海在創作中還經常選用傳統曲目中出現的非樂音類技法,突破其原有的表現方式,大膽挖掘其新的表現力,如“煞音”的開發。在《十面埋伏》中,劉德海用左手食指指甲面輕抵二弦,右手重彈,將刀光劍影的兵器碰擊聲形象地體現出來,除此之外,他還選用左手食指指甲面碰四弦,從虛碰漸漸趨實,“煞音”會發出“吱吱”聲,非常像電流聲響。在《木鴨》中,他運用由虛漸實的“煞音”技巧,以此來模仿玩具木鴨通電的電流聲響。此聲響的出現,帶動了整首樂曲的詼諧感,同時也引起了聽眾的強烈興趣,來追問如何在琵琶上能造出電流的聲響效果。在《游擊隊歌》中,劉德海以持續六個小節的節奏型配合彈挑、輪指演奏的“煞音”,呈現出小軍鼓的音色及節奏特征,以此鼓舞戰士們的志氣,既真實又形象。

劉德海總能以其豐富的想象力,不拘泥于原有技術表現出的音色及音樂特征,大膽地在琵琶上嘗試,探索并發現出琵琶音響中的多種可能性及表現力,在音樂形象的塑造中重構音響技術的新表達。

表7 非常規技法系統

續表

結 語

作為琵琶演奏家,劉德海在他的琵琶創作中,一直致力于對琵琶技術的使用與開發,他創新的琵琶技術語言已成為琵琶創作中規范化、系統化、成熟化的標志,可以說劉先生是“開先河式”的人物。

一方面,劉德海大膽地將吉他、貝斯、古琴、大提琴、鋼琴等不同樂器的技術手段加以創新,恰當地應用于琵琶之中,使得琵琶音樂的創作力有了極大的豐富;另一方面,他仍視自己為傳承人,秉承先輩口傳心授之方式,在原有技術上用現代人眼光將其擴充為一個新技法系統。

回溯中國琵琶史,每一次重要轉折,究其根本,仍難逃“技術”二字,這對一件樂器的發展有著根本性的作用。劉德海正是深諳琵琶技術創作的重要性,在其大部分作品中都能大膽使用、借鑒、開拓、創新,如此,才成就了其琵琶創作的歷史新高度。