有關個體畸變的影像表達藝術研究

潘程晨

摘要:20世紀,人類不但經歷了兩次世界大戰的創傷,而且也遭受著長期以來的極權統治,因而開始對現代社會的社會關系、自我價值產生質疑。人們在精神層面極度空虛和寂寞,轉而從本能的自由性愛運動中探尋存在的價值。《巴黎最后的探戈》在泛著黃色、陰郁影調的畫面中,直面人物欲望與道德、現實之間的選擇,訴諸著狂熱又病態的情愛故事。這部曾獲戛納電影獎的經典藝術影片,在場面調度中戲劇化詮釋個體的孤獨、苦悶、叛逆、逃匿等命題,包括畫面視覺、鏡頭、演員、空間的調度。觀者不論從視覺的直接感官刺激,還是到空間形式變化的心靈沖擊,都在隨著小人物一同感受他們的畸變人生歷程。意大利導演貝爾托魯奇通過極具張力的場面調度語言,向我們大膽揭示滾滾的現代主義巨輪下,底層人民受到壓迫的畸形、猙獰的面貌,直陳徘徊于傳統道德與現實文明之中的個體畸形變態的悲劇生活。

關鍵詞:個體畸變場面調度影像表達藝術

海德格爾指出,現代技術的出現,將人類從這個大地上“連根拔起”?,人們不再擁有自己的根基,并且開始迷失自己的存在于世的意義。這意味著個體的精神支柱需要立足于社會紐帶這一基礎,而非科學技術力量,由此靈魂方可鮮活而生動?。然而,現代社會中,個體與他者、社會的關系是難以依附的。西蒙娜·薇依聲稱,沒有了像過去社會所帶給人的天然信賴感和精神營養補給,人們如同無根的浮萍,漫無目的地游蕩著。③人們開始表現出一種非常態的人生態度,在審視自我、他人、社會中不斷否定自我,從而產生一系列個體生命的畸變現象。尤其對于受剝削的底層人物,更容易深深陷入身心分離的無助感、宿命感,情感漸趨荒蕪。人們之間的情感變得支離破碎,親情成為可有可無的存在,愛情亦出現裂痕。羅洛梅對此談道,“一旦個體的精神生活開始枯槁,對周圍世界無法感知,便將暴力視為接觸外界的原動力。”?在《巴黎最后的探戈》影片中,貝爾托魯奇通過影像表達藝術,特別是其中出色的場面調度。導演以冷靜的客觀視角,誘導大眾窺視20世紀年齡懸殊的男女之間充滿性與暴力的原始關系,向我們展示物質文明高度發達的資產階級生活方式下,人們在貧瘠的精神溝通和脆弱的人際糾葛中,試圖從性愛活動里尋求治愈與救贖自我的驅動力。然而,在個體尋找自我的畸變歷程里,最終還是向文明世界那股勢不可當的壓迫力量低下了頭?。

一、透過畫面視覺元素的調度照應畸形的心態

在場面調度中,畫面框架內的色彩搭配、構圖形式這些視覺元素對于電影的敘事有著關鍵作用。對于色彩而言,其不但承擔著豐富和統一畫面視覺元素的角色,還秉賦象征意義,一定程度上可以烘托人物的心理活動。此外,構圖一般講究對稱的穩定平衡概念,但若采用不平衡、失重的構圖則會突顯導演的關注點,引導觀眾重視特別注意之處,而人物的內心狀態也會和這種構圖形式相契合。《巴黎最后的探戈》大面積的高純度黃色與血色在觀眾眼前搖曳,沉溺、頹靡的愛的色調很是聒噪與膩味,如同抑揚頓挫、不斷間歇停頓的探戈,令觀者對人物復雜、矛盾的心態勾起濃厚的解讀欲望。在構圖上,影片多具有強烈的透視感,甚至有些事物的形象開始變形。這給觀眾提供了一種特殊視點的影像奇觀,讓人們體驗到身處在當時的時代背景下,個體如同深陷在囚牢中無法解救自己。

1.運用高色彩飽和度表現角色矛盾的心理

不論是在室內空間的拍攝亦或是室外場景的表現,演員意向表達的情感和影片想要揭示的人物心理世界,與畫面主色彩飽和度的呈現有著密切關系。比如《巴黎最后的探戈》的主人公的情感熾熱,在影片色調上表現為強烈的色彩沖突。片中的室外空間,由于黯淡的光線,室外場景趨向灰色調。而黑色的空間主造型色為主人公對于社會極度失望的情感外化。在剛出場時,作家保羅穿著黑色的皮鞋、褲子,而黑色的上衣被棕黃色的外大衣所包裹,這正反映出保羅內心的陰暗和對社會充滿猜疑的叛逆心理(圖1)。而女主人公珍妮頭戴紫色花的黑色禮帽,紫色隱喻著性感,花為生殖器、性的引申,將紫色之花置入未知的黑色里,仿若在傳達性和死亡(圖2)。在室內空間中,室內鮮明的光線、明暗對比,以及獨具張力和感染力的橘紅色地板與墻壁,是主人公被現代主義巨輪壓迫下的個體欲望圖景(圖3)。

2.采取擠壓式的構圖傳達扭曲的人物心理

不管依據導演還是人物的視角,人物所處的室外環境通常都是混沌和嘈雜的情景,投射出人物不穩定的內心活動,仿佛隨時都會有驚心動魄的事情發生。在擠壓式的構圖中,疾馳而過的火車與冷酷無情的車軌重重壓過主人公的頭頂,或者固若金湯的歐式石柱將人物緊緊包圍起來……這些在失重環境下的人物角色,由于受到公共空間的擠壓進入到邊緣的位置狀態,傳達出毫無人本主義情懷的工業世界對于人性的糟粕。

除了公共環境的“擠壓”還有來自人物對人物的震懾和壓迫,比如在雙方的情感互動中,一方把另一方逼入絕境。在影片33分20秒左右,在保羅和其母親喋喋不休的爭論中,鏡頭把母親身體的局部推到畫面的右下角處,占據畫面范圍很小,而另一部分則在人們無法看到的視閾之外。保羅處在畫面左半邊,俯身向被擠到一邊的羸弱的母親怒吼(圖4-a),母親被嚇得措手不及,連忙快要退出畫面外(圖4-b)。在主人公對于母親的非人、甚至變態的對待中,畫面構圖似乎要扭曲起來,充分彰顯了母親驚恐萬分的神情與保羅野獸般的心態。

二、依循鏡頭的調度豐滿人物形象和暗示命運走向

貝爾托魯奇的鏡頭調度可謂獨樹一幟,在虛與實的景深表現中將人物的形象生動的刻畫出來,同時在松與緊的景別狀態下準確地控制人物情緒的走向。他利用鏡頭的俯仰之間所產生視覺的動勢,營造人物角色畸形的精神世界,也在具有指向性的鏡頭畫面中,暗示人物荒誕的選擇和必然悲劇的故事結局。

1. 通過虛焦的景深勾勒人物封閉的狀態

貝爾托魯奇通過采取虛焦關照的方式進行開場設計,來展現主人公內心非常孤獨、封閉的狀態,珍妮在保羅的景深外徐徐行進,而后鏡頭焦點調整,緊緊跟隨珍妮,同時把保羅置入虛焦的狀態下。依據這種敘事景深的處理,表明了主人公之間相互隔閡的態度,以及人物對于社會環境的冷漠之感。

在保羅和母親交流的情節設計中,導演將說話的保羅置于焦點狀態,將鏡頭對準保羅,而母親變為虛焦處理。當母親開始說話時,母親則為實焦狀態,而保羅在實焦所在的景深邊界中。這讓鏡頭語言的敘事性極為巧妙,表現出保羅對于母親感受的漠然,但是母親對于保羅的情感份量很重。除此之外,虛焦和實焦的視閾重量相比,前者非常弱化,保羅一直處在醒目的景深范圍中和母親展開虛焦照應,兩者之間的心理勢距一目了然。

2. 由緊到松的景別狀態突顯母子觀念的沖突

在電影的敘事過程中,攝影師需要通過調整景別,來對于導演想要塑造的情節內容和主人公的情緒進行準確表達。在影片31分30秒時,當母親將兒媳自殺的信息透露給保羅時,保羅恍若視而不見,孑然一身走向浴室(妻子自殺的地方),對于母親置之不理。母親見保羅不屑于和自己交流,并且無視自己的情感,一聲氣憤地狂吼。男主人公被嚇得轉身看向母親,這時保羅的主觀性畫面是母親的中景。在此之后情緒從緊張的矛盾狀態趨向平和,鏡頭的景別從中景的局促狀態延伸到舒緩的全景。經由這一簡潔的鏡頭轉換,讓影片敘事的情緒穩定下來,同時也象征著主人公保羅對于母親疏遠的態度。除此之外,導演在同景別的剪輯處理中,采用短鏡頭對切的跳躍式,進一步讓緊、松的情緒得到控制,也深切表達出母子之間觀念的強烈沖突與對立。

3.充滿張力的鏡頭角度暗示人物的未來

貝爾托魯奇在開端段落中運用62個鏡頭、13分36秒的時間展現波譎云詭的人物心態,暗示未來命運的走向。在攝影師斯托拉德極富藝術性的鏡頭中,經由俯仰角度,從而無與倫比地呈現劇情,將一名深陷于妻子自殺苦惱的中年男人和一個將要結婚的年輕女人之間的不倫故事,大膽揭示于觀眾眼前。本文通過選取開場段落的3個經典鏡頭,對其鏡頭運用方式和畫面視覺呈現予以剖釋。

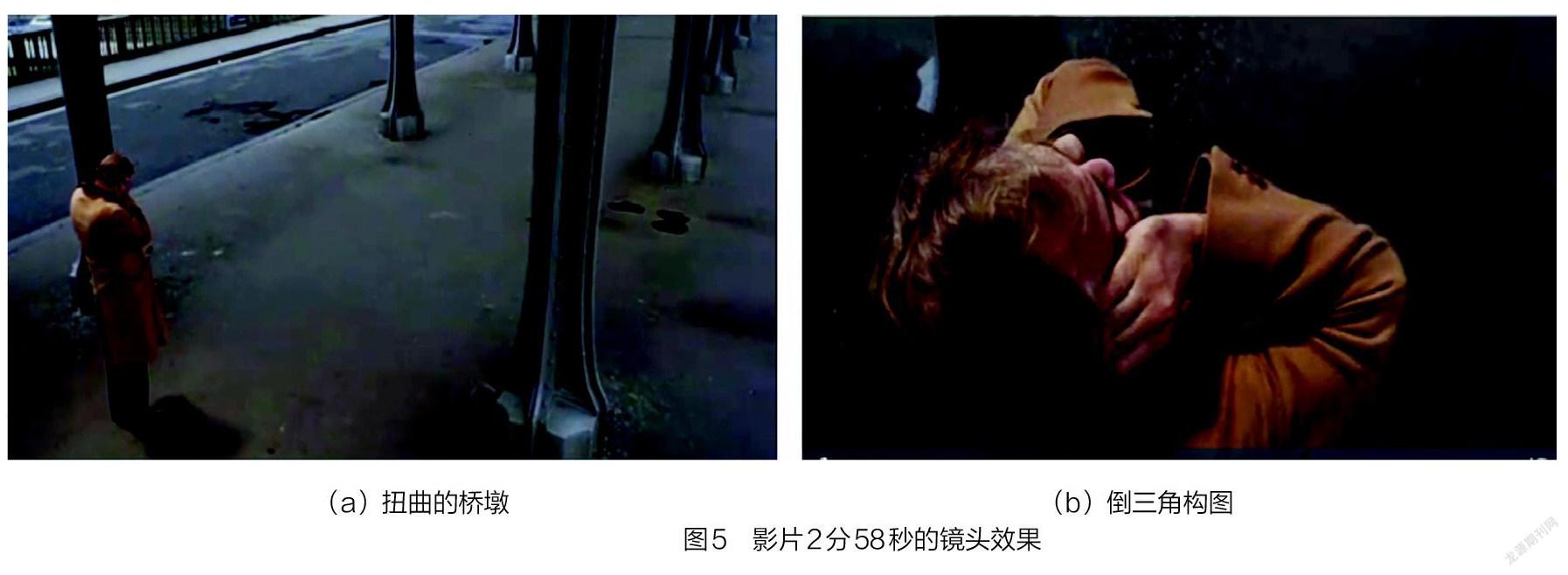

在影片的2分58秒時,鏡頭以廣角高位俯桕,由小推至特寫的方式進行刻畫情節。在畫面視覺效果上,首先,這種鏡頭處理讓輕軌列車橋墩產生由一處向外發散性的扭曲(圖5-a),上部的橋墩讓人感受到放射性的膨脹感,變形強造型讓人產生崩潰的心態。其次,主人公和斜線構成不安定的失重動勢,廣角俯桕使得空間營造出人物非常孤獨的環境氛圍。鏡頭再到特寫之處,土黃色上衣外套的主人公保羅的頭部于景框中,形成失衡的倒三角狀(圖5-b),在異常不安的畫面顛覆中,保羅隨時要分崩離析的心理被強烈暗示出來。

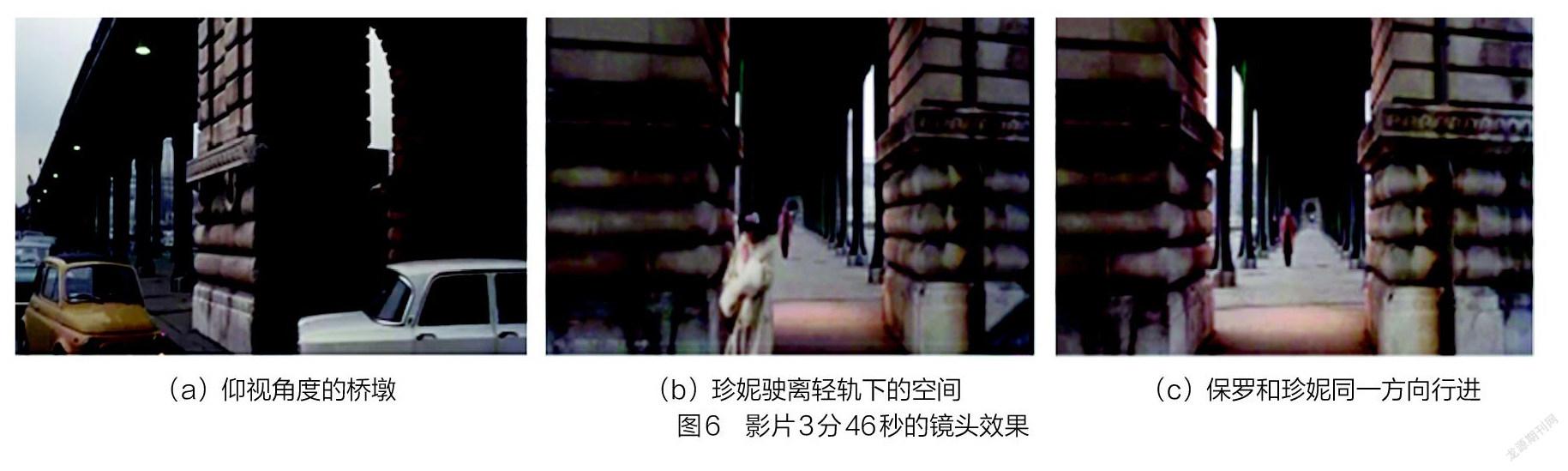

在影片3分46秒時,攝影師利用中焦仰桕和橫移結合的鏡頭方式,利用場景中的柱子將輕軌下的空間進行分割(圖6-a)。主人公像要邁入隧道口(象征著命運的分叉口),但是他們又似列車駛向終點般(圖6-b),共同朝著一個方向(圖6-c),走向空房子這一終點。這透視著他們的交集將要開始,然而街道口的行駛的汽車在人物運動的過程中構成障礙,似乎在預示著人物充滿波折的未來。

在7分23秒時,影片通過特寫拉開、跟移,然后仰桕電梯的鏡頭方式,充分刻畫出管理員喊住珍妮(圖7-a),并且緊緊抓住珍妮的手(圖7-b),將鑰匙遞給珍妮的情景,但是女主人公掙脫開來,義無反顧向著漆黑的空房子走去(圖7-c)。而仰桕的鏡頭處理,使得電梯像放射性的線條般向外變形延展(圖7-d)。在這種狀態下,主人公還是決然開啟了自己飛蛾撲火的悲劇命運,隨著電梯間的運動向通亮的巨型燈逼近(圖7-e、圖7-f)。電梯停下,珍妮隨即進入待出租的空房子,這預示著女主人公開始邁向與文明世界秩序相背離的第二空間,使得光怪陸離的非常態劇情得以進一步被推向高潮。

三、通過演員的調度塑造極富霸權的敘事語調

貝爾托魯奇通過巧妙調度演員之間的距離、位置關系,展現底層人物在欲望和道德之間的彷徨,生動地將被壓迫的人物心理戲劇化表達出來,為觀眾營造充滿霸權、凌厲意味的主題氛圍。《巴黎最后的探戈》中的人物高默契配合,讓故事角色有時以嘲諷的態度旁觀,有時以強烈的語勢步步緊逼。在大眾對演員和情節的獵奇性偷窺中,造成影像信息輸入端(作者)和輸出端(讀者)的不平衡感,從而在劇情的敘事歷程中,形成濃厚的霸權敘事語調。主人公保羅與珍妮的第一次相見,就以迅雷不及掩耳之勢展開幾乎獸性的性愛之舉。而在珍妮和不認識的男子進行享受的交濁之后,她沒有靜躺發呆,而是在地上翻了幾個滾,便來至攝影機旁,讓大眾以可觸摸的人物距離,靜靜窺探著珍妮的心理世界。由此通過演員的巧妙調度,全景到近景的自然轉換得以天衣無縫地呈現。這在增強觀眾的沉浸體驗感的同時,也將貝爾托魯奇的統攝欲予以巧妙消抹,不但使得觀看者深切感受著主人公的壓迫與畸形的內心狀態,亦將極具恐嚇意味的霸權語勢傳達給觀眾。

四、在封閉與開放空間的調度中實現文明的冋歸

影片中待租的公寓為導演貝爾托魯奇精心選定的一間逃匿現代文明,而直陳人類最初性欲望的封閉房屋。對于保羅而言,它與家的概念大相徑庭,因為婚姻的不幸遭遇給保羅內心留下隱痛的傷痕與油然而生的懼怕之感。而在珍妮看來,待出租的公寓是背離傳統道德的與世隔絕的空間,所以其具有非現實性。在“文明”社會環境中,珍妮僅于男朋友拍攝的電影中對愛情有些論道,認為只有步入婚姻,才可盡情享受情愛,但是在和保羅的私會中,“文明”成為了珍妮虛無縹渺的幻影。透過夕陽的余暉,陰郁又空曠的房間泛著蠢蠢欲動的金黃色,在寂靜中充斥著純粹的原始欲望,似動物般宣泄著狂熱之情,讓人性的本能得以竭力釋放。大眾看到了天堂般美感的畫面中投射出的壓抑與苦悶,同時也感受到了地獄般的野性傳達出個體的迷離感與患得患失。?在保羅與珍妮看來,“文明”是約束人性的詭辯,它為片中矯飾的戒指、水中“奄奄一息”的沒氣救生圈,但是性為人們夷愉和快活的淵藪,亦為人類無法逾越的屏障。空蕩蕩的出租屋是原初性愛的庇護之地,是“文明”淪陷的補償。封閉的空房間,使得保羅和珍妮在迷失的文明征途中找回原始的性與情。當影片結束時,男主人公從空房屋走向外面的世界,這隱喻著原始和文明的輾轉與交替。

在外面的空間為開放式的空間,諸如珍妮母親家里的陽臺、巴黎的街道等。這并非生活世界的簡易復原,而是社會文明的表征。在欲望、孤獨的釋放中,如同一首結尾凄涼的探戈舞曲,在曲終人散中意猶未盡。由于保羅與珍妮將情愛視為人

性在文明中野獸般的沉淪和顛覆。當保羅與珍妮離開出租屋后,空房子重新面對外面的世界,開始接受文明的洗禮。保羅也在自然沐浴著巴黎陽光的時刻,向文明擁抱。在生命攸關之時,主人公將代表著凈化寓意的口香糖粘在陽臺的黑色欄桿上(圖8-a),并把自己的身體蜷在一起,帶著宛若投胎嬰兒般的希冀的表情(圖8-b),靜默地長眠于珍妮母親家的陽臺上(圖8-c)。他渴望在靈魂凈化中獲得新生,在文明世界尋求自己的棲息之地。

結語

影片中的男女主人公各自象征著現代社會中的兩代人。盡管兩者年齡相差甚遠,也有著各異的經歷,但是都陷入了孤獨與寂寞的深淵。保羅與珍妮將彼此身上的原始情欲力量視作賴以生存的營養源泉,在畸形索取、占有中尋覓著安置自我的空間。貝爾托魯奇在整體的場面調度中緊扣虛幻的“自我探求”的時代旋律,在濃重的色彩、如詩的光影、精煉的構圖的基礎上,讓攝影機的運動和主人公的潛意識心理狀態實現完美的配合。在開合空間的轉場之間,探索現代人的重新價值定位,最終中年男人想要從少女身上獲得救贖的價值愿望未能所嘗,而企盼在重生中獲得希望。影片《巴黎最后的探戈》淋漓盡致地展現出個體孤獨的靈魂面臨現代主義的強壓,而無力掙扎的畸形姿態,讓人們從精彩的場面調度中,深刻體會到現代社會中的底層人物,對于“原始與文明、墮落與救贖”等命題孜孜不倦的探索與追求。

注釋:

① 海德格爾.海德格爾選集[M].上海二聯書店,1996:432.

②ChiaraQuaranta.ACinemaofBoredom:Heidegger,CinematicTimeandSpectatorship.2020,24(1):1-21.

③ 兩蒙娜·薇依:扎根一一人類責任宣言緒論[M].北京:生活·讀書·新知二聯書店,2003:37.

④ 羅洛梅.愛與意志[M].蔡伸章,譯,蘭州:甘肅人民出版社,1987:87.

⑤ 美國影評家杰·費希爾認為,“該影片主要關心的是若干人企圖改變自己生活中的現實及改變他們身邊其他人的生活的嘗試。他們的嘗試失敗了,而這一失敗又使他們面對自己生活中死亡的存在。”片中保羅和珍妮試圖通過瘋犴的如動物交媾般的行為來消弭內心的空虛與寂寞,渴望獲得未來,但是保羅最后也逃脫不了死亡的宿命,這種畸形的“自我探求”過程仍究是空悲切一場!

⑥ 靜空.虛無的欲望之舞——《巴黎最后的探戈》[J].電影文學,2004(5):61.

3744501908201