拜登“中國策”輪廓初現(xiàn)

雷墨

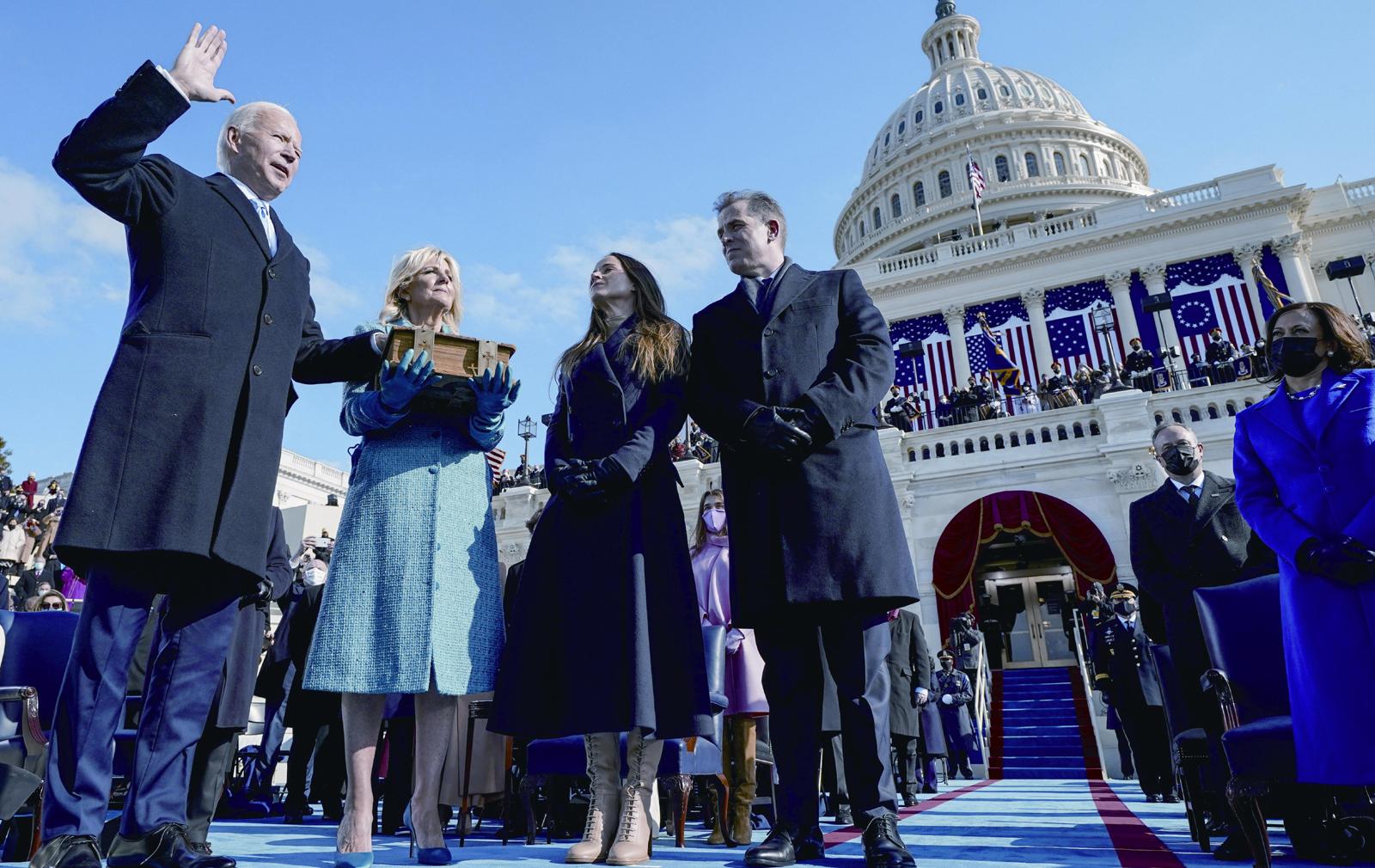

1月20日的就職典禮上,拜登的講話主要是聚焦國內(nèi),外交話題基本上是一筆帶過。但需要指出的是,拜登的對華政策,在他就職前就已輪輪廓初現(xiàn)。他的人事布局,已經(jīng)透露出相當多的信息。

1月19日,也就是拜登就職前一天,美國參議院舉行的拜登政府官員提名確認聽證會上,國務卿、財長和國家情報總監(jiān)的提名人,在對華政策上都傳遞出幾乎相同的信號:中國是美國最大的競爭對手,美國需要對中國強硬。

拜登政府對華強硬的政策基調(diào),最近已是陳詞濫調(diào)。但值得注意的是,與特朗普的“不可預測”不同,拜登政府的政策,相當程度是可預期的。換句話說,他的政策基調(diào),大概率會轉化為政策方向。

而1月13日的高官提名,則較為清晰地反映出,拜登政府將會沿著這個方向如何做。這一天,拜登團隊發(fā)言人向媒體證實,拜登將任命庫爾特·坎貝爾為美國國家安全委員會“印太事務協(xié)調(diào)員”。這項并不高調(diào)的任命,很快吸引了媒體的注意。

“亞洲沙皇”

“印太事務協(xié)調(diào)員”是個新設的職位,這也預示著拜登政府在對華外交中某些新特點。有美國媒體認為,坎貝爾將成為拜登政府里的“亞洲沙皇”,即在亞洲或印太事務中,他將被賦予極大的權力。據(jù)說拜登團隊不喜歡這個表述,但實際情況不會與現(xiàn)實有太大出入。

據(jù)美國《福布斯》報道,坎貝爾將直接向拜登的國家安全顧問杰克·沙利文匯報工作,會被授予廣泛的權力,以期把每個政府機構融入對華政策中。與坎貝爾關系甚篤的國際問題學者邁克爾·格林,把坎貝爾的任命視為拜登在亞洲政策上首個大膽行動。

格林在《外交政策》的文章中分析稱,在此之前,拜登挑選的國家安全、外交團隊,長項都是中東和跨大西洋關系,但坎貝爾的任命,極大地扭轉了這種局面。在他看來,拜登政府將史無前例地提升印太在美國外交中的分量。

格林在文章中回憶到,2001年他擔任國家安全委員會亞洲事務主任(小布什政府時期)時,負責歐洲事務的人員規(guī)模是亞洲的三倍,而他2005年離開這個崗位時,兩個部門的人員規(guī)模已經(jīng)相當。根據(jù)他的預測,拜登政府國安和外交團隊的亞洲部門,在規(guī)模上很可能將是歐洲部門的三倍。

不僅有規(guī)模的擴大,還有規(guī)格的提升。除了“印太事務協(xié)調(diào)員”這個特別設置,拜登還新設置了白宮“中國事務資深主任”,人選是勞拉·羅森伯格。之所以說是“新設置”,是因為此前這個崗位級別是“主任”。羅森伯格曾在奧巴馬政府時期的國務院和國家安全委員會任職,負責中國與朝鮮半島事務,還曾擔任安東尼·布林肯的副手。而布林肯現(xiàn)在是拜登政府的國務卿。

“大咖云集”,是拜登政府亞洲政策團隊給外界的突出印象。但更為“突出”的是,拜登的政策團隊,幾乎全部來自奧巴馬政府時期的“舊臣”,盡管他公開否認自己的政府是奧巴馬政府的延續(xù)。至少在亞太政策上,延續(xù)的特點是顯而易見的。也就是說,拜登政府亞洲政策,很大程度上將是致力于奧巴馬政府的未竟事業(yè)。

拜登對坎貝爾的任命,無可爭議地體現(xiàn)了這一點。1990年代初在克林頓政府時期擔任國防部顧問(負責亞洲事務)以來,坎貝爾的外交履歷幾乎從未脫離過亞太。2009年至2013年,他出任奧巴馬政府負責亞太事務的助理國務卿,被認為是“重返亞太”戰(zhàn)略的主要設計者。在離任前,奧巴馬還授予他美國外交界的最高榮譽“國務卿杰出服務獎”。

離開奧巴馬政府當年,坎貝爾創(chuàng)立了咨詢公司“亞洲集團”,繼續(xù)專注于亞太事務。奧巴馬執(zhí)政末期的2016年,坎貝爾出版了《重返亞太:美國亞洲治理的未來》一書,頗有為后奧巴馬政府時代外交政策指路的意味。

至少在亞太政策上,延續(xù)的特點是顯而易見的。也就是說,拜登政府亞洲政策,很大程度上將是致力于奧巴馬政府的未竟事業(yè)。

從2018年開始,坎貝爾每年都與人合作在美國頂級國際政治學術刊物《外交事務》上發(fā)表文章,為美國的亞洲與中國政策建言。而他的多位合著者,正是目前拜登政府中像總統(tǒng)國家安全顧問杰克·沙利文、埃利·拉特納(擬任美國國防部負責印太事務的助理國防部長)這樣的核心人物。不難看出,拜登外交團隊,聚集的是一批理念上的“志同道合者”。

而且,從競選期間的政策宣示來看,拜登對華外交的突出特點,將是構建統(tǒng)一戰(zhàn)線。這一點,或許是拜登選擇坎貝爾的重要原因。格林在上述文章中提到,在聯(lián)合盟友與伙伴遏制中國崛起方面,坎貝爾是公認的最早且最重要的戰(zhàn)略設計者。比如,坎貝爾擔任助理國務卿期間,為升級美日同盟、推動日本“正常化”起到了重要作用。

“亞洲沙皇”的稱號,更大的看點不在于坎貝爾會擁有多大的權力,而是拜登的對華外交將如何推進。

繼承與升級

拜登政府的對華政策,將有一定的繼承性。其中既包括對奧巴馬政府“重返亞太”思路的繼承,也包括對特朗普政府對華強硬的姿態(tài)的認同。奧巴馬執(zhí)政期間,從未在官方文件中把中國定位為戰(zhàn)略競爭對手,但事實上開啟了與中國的戰(zhàn)略競爭。特朗普所做的,只是捅破了那層窗戶紙,客觀上為拜登升級競爭鋪平了道路。

布林肯1月19日在參議院國務卿提名聽證會上這樣說:“毫無疑問,在所有國家中,中國對美國構成了最大挑戰(zhàn)。”他認為,特朗普總統(tǒng)對中國采取強硬態(tài)度是正確的,盡管他在很多方面不贊同特朗普的做法,“但他的基本原則是對的,這對我們的外交政策很有幫助。”

坎貝爾在去年10月一次主題為《印太的未來》的學術會議上發(fā)言時認為,“特朗普政府對于亞洲的政策中,仍然有一些可取的部分值得我們記住,希望這些政策能夠繼續(xù)保留下去。”他尤其強調(diào)了這一點:“特朗普政府對于中國的野心進行的冷靜評估,并且充分認識到這一強大政權將會長久地伴隨美國而行。”

去年3月在《外交事務》上發(fā)表的闡述其外交政策的文章中,拜登對特朗普的外交幾乎全盤否定。不過,他在文章中對中國的態(tài)度,與坎貝爾上述對特朗普的政策評價卻驚人地相似。拜登寫道,“中國是一個特殊的挑戰(zhàn)。”“中國正通過擴大其全球影響力,推廣自己的政治模式和投資未來的技術來打一場持久戰(zhàn)。美國確實需要對中國采取強硬態(tài)度。”

拜登政策團隊繼承了“強硬態(tài)度”,而且還透露出時不我待的焦慮感。2019年7月,布林肯在接受美國智庫哈德遜研究所的專訪時說:“中國的快速崛起帶來了一系列挑戰(zhàn)已是各方共識。”“我的主要擔憂在于,就中國以及我們的戰(zhàn)略利益而言,過去三年多的事態(tài)發(fā)展事與愿違,目前中國已經(jīng)比我們處于更優(yōu)勢的地位。”

這種焦慮感,在美國戰(zhàn)略界也有著相當?shù)墓沧R。邁克爾·格林在最近的文章中寫道,“盡管越來越清晰地表明,中國是全球地緣政治方面的競爭對手,而且日本、印度和澳大利亞等主要國家也希望與華盛頓合作,以恢復有利的均勢,但人們普遍認為,在亞洲,美國一直在輸給中國。”在他看來,這是拜登政府升級對華戰(zhàn)略競爭的重要原因。

而且,雖然拜登政策團隊不主張與中國開啟美蘇式冷戰(zhàn),但他們都認為中國是更具挑戰(zhàn)性的對手。坎貝爾在近期的文章中提到,上個世紀,包括蘇聯(lián)在內(nèi),沒有哪個美國的競爭對手在GDP上達到過美國的60%,但中國在2014年就邁過了這一門檻。他還指出,相比于蘇聯(lián)來說,中國的經(jīng)濟更加多元、更靈活也更復雜,已經(jīng)深深地嵌入到美國經(jīng)濟以及世界經(jīng)濟體系中。

拜登及其政策團隊,對特朗普最“痛心疾首”的,是他對美國盟友體系的破壞。布林肯曾說,中國將同盟體系視為美國力量的核心來源,是其所無法分享的。“不幸的是,特朗普總統(tǒng)的執(zhí)政理念,削弱了我們的核心聯(lián)盟,尤其是在亞洲地區(qū)。”他認為,應對中國崛起的挑戰(zhàn),團結盟友至關重要。“以經(jīng)濟為例,美國僅占世界GDP的25%,但如果加上我們的盟友,這個比例將會是50%或60%,對于中國而言,如此大的經(jīng)濟體量將是難以忽視的。”

作為主張在亞洲聯(lián)合盟友應對中國崛起的“先驅”,坎貝爾在這一點上思考得更細致。他近年來發(fā)表的一系列關于外交政策文章,清晰地體現(xiàn)了這樣的政策思路:美國必須鞏固在亞洲的同盟并拓展新的伙伴關系,而且還要拉歐洲共同應對中國崛起,將對華政策嵌入到美國多層次的同盟與伙伴關系網(wǎng)中。

但坎貝爾并不贊同建立冷戰(zhàn)式同盟,而是建議在貿(mào)易、科技、供應鏈、國際標準等領域,打造應對中國崛起的“議題同盟”。不難想象,這種將競爭精細化、具體化的做法,很可能意味著中美戰(zhàn)略競爭的升級。從這個意義上說,拜登政府將是中國面臨的更具挑戰(zhàn)性的對手。

坎貝爾并不贊同建立冷戰(zhàn)式同盟,而是建議在貿(mào)易、科技、供應鏈、國際標準等領域,打造應對中國崛起的“議題同盟”。

競爭性共存

拜登的當務之急,是應對國內(nèi)失控的疫情,外交問題不會是他的政策優(yōu)先。他的外交,不會像特朗普那樣追求立竿見影,而是從長計議。換句話說,拜登政府的外交,將帶有更加明顯的戰(zhàn)略色彩,而對華外交將是戰(zhàn)略色彩中最濃的那一塊。

坎貝爾在被任命為拜登政府“印太事務協(xié)調(diào)員”的前一天(1月12日),《外交事務》雜志上刊登了他與布魯金斯學會學者拉什·多西合著的一篇文章。這篇題為《美國如何可以穩(wěn)固亞洲秩序:一個恢復均勢與合法性的戰(zhàn)略》,把基辛格稱為“戰(zhàn)略轉向”的先行者。他們指的是1970年代,尼克松政府時期,基辛格通過推動中美關系緩和,從而改變冷戰(zhàn)中美蘇勢力失衡。

緊接著,他們又提到基辛格對近代史上歐洲百年和平(從拿破侖戰(zhàn)爭結束到一戰(zhàn)爆發(fā))的研究。言下之意是,他們認為美國的戰(zhàn)略,應該只致力于印太的百年和平。當然,在這個過程中,如何處理中美關系是其中的關鍵。拜登去年5月在接受《紐約時報》專訪時說,他在擔任副總統(tǒng)期間,曾試圖弄清“是否有可能與中國建立一種競爭性關系,同時避免形成爭斗性、以武力為基礎的關系”。

從目前的情況來看,拜登政府的對華戰(zhàn)略競爭,不會是特朗普那樣的對撞,更可能是競爭性共存。這個理念,坎貝爾與沙利文在2019年《外交事務》的文章中做了闡述。他們認為,特朗普政府在《2017年國防戰(zhàn)略報告》中把中國定位為“戰(zhàn)略競爭者”完全正確,但與中國競爭,美國必須保持警惕與謙遜,圍繞與中國共存的目標,而不是期望顛覆它來進行。

他們給出的建議是,美國必須與盟友和伙伴一起捍衛(wèi)亞洲秩序,向中國提供建設性接觸的激勵,同時在中國威脅秩序時進行集體懲罰。“維持秩序的均衡與合法性,需要強大的盟友與伙伴聯(lián)盟,以及在一定程度上給予中國默認和接受。”

近年來,坎貝爾多次提到這樣一個觀點,即美國應該把競爭視為需要管理狀態(tài),而不是必須解決的問題。某種程度上說,這樣的思維著眼于重塑中美關系,而且有一定的積極成分。但需要指出的是,無論是坎貝爾還是布林肯、沙利文等,他們對于中美競爭的理解都基于這樣一個前提—中國的崛起威脅亞洲秩序,而這又可能直接導向美國“輸不起”的心理。如此一來,競爭性共存是否有滑向冷戰(zhàn)思維的風險?