廣東省鄉村聚落用地演變及其主控因子分析

簡鈺清,龔建周,羅雅紅,李佰和

(廣州大學地理科學學院,廣東 廣州 510006)

鄉村聚落是在一定的地域空間內由各生產要素組織和發展而成的居業協同體[1-2]。隨著工業化和城鎮化高速發展,鄉村聚落在內外動力綜合作用下經歷著轉型發展和空間重構的復雜耦合過程[3]。近年來,鄉村聚落在統籌城鄉發展等宏觀政策推動下進入新階段,但仍受到區域差異性[4]、地域空間坍塌[5]、人地關系失調[6]等問題制約,面臨著無法滿足發展轉型的客觀需求以及多維空間需迫切優化重構的困境。鄉村是我國可持續發展的重要標志,十九大提出鄉村振興戰略,明確“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求和目標。鄉村振興本質上是一定區域內鄉村轉型發展、鄉村空間重構、鄉村功能提升的系統過程[7]。鑒于此,鄉村發展的重點從城鄉統籌轉化為內生動力培育以及外源驅動力作用下的轉型發展和空間重構[8]。因此,鄉村轉型發展、空間優化重組是我國社會可持續發展的緊迫需求,也是戰略推動下的學術熱點[9]。

鄉村轉型發展是城鄉人口流動和經濟社會發展要素重組與交互作用、內生反饋過程及變化作用下的社會經濟形態和空間格局重構[8];鄉村空間重構即是在鄉村轉型發展過程中優化調整生產-生活-生態空間乃至根本性變革的重組過程[1]。多年來,我國學者就鄉村發展研究所涵蓋的多尺度演變特征、內外驅動機理、空間優化重組、發展模式途徑等多重核心問題進行了一系列研究并取得成果[9-10],豐富了鄉村振興的理論和實踐思路,對中國特色的鄉村學術學理研究具有深遠影響。鄉村用地格局的變化是鄉村發展轉型的綜合表現形式之一[11]。隨著以人口過疏化、農地邊際化、宅基地空廢化、基礎設施落后為特征的“農村空心化、農業邊緣化”問題的深入探討[12-14],研究范式多以慣性思維定義鄉村用地處于收縮狀態,形成了鄉村收縮研究偏向。近年來,在分析鄉村時空地域格局及聚落規模體系時有不同于鄉村收縮的新認識[15-16]。然而,針對鄉村聚落用地格局研究仍有待結合鄉村時空傳承和現實發展需求,從不同的空間格局視角進一步深化和豐富鄉村聚落演化過程分析。此外,不同鄉村聚落用地格局具有不同的空間分異程度,但已有研究多采用傳統統計方法探析其背后機理[16],容易忽略要素間的空間關系。該研究將突破以往空間收縮與短時視角,探測用地演變特征與驅動機理空間層面之間的關系。

廣東省作為我國改革開放的先行者,農村工業化和快速城鎮化發展極大推動了鄉村發展轉型與空間重構的升級。然而土地利用粗放、鄉村建設無序等問題也較突出。特別是鄉村聚落用地在三舊改造和城市更新等地方性政策實施下經歷了不同程度的撤并和退補,同時也伴隨著鄉村景觀要素復雜化、空間結構分化、地域功能多元化等新態勢。為了實現社會可持續發展,廣東省率先提出要在鄉村振興上走在全國前列。實施鄉村振興亟待破解的區域鄉村性問題包括:快速城鎮化過程中鄉村聚落用地發生了怎樣的變化?主要因子及機制是什么?因此,筆者以1980—2015年廣東省鄉村聚落用地為研究對象,首先利用景觀生態方法探測鄉村聚落用地變化特征;其次利用景觀擴張指數揭示鄉村聚落用地變化模式;最后借助地理探測器識別主要影響因子,探討“廣東模式”的鄉村聚落用地演變機理。研究結果可為廣東省鄉村聚落用地整治與發展規劃提供參考。

1 研究區域、數據和方法

1.1 廣東省鄉村聚落發展概況

廣東省(20°13′~25°31′ N,109°39′~117°19′ E)屬于東亞季風區,全省年平均氣溫22.3 ℃,年平均降水量1 300~2 500 mm,從南向北分別為熱帶、南亞熱帶和中亞熱帶氣候區,氣溫和降水呈南高北低的趨勢;全省大體上屬于東南丘陵地區,地勢北高南低,具有顯著的自然地理階梯過渡性[17]。廣東省下轄21個地級市(圖1),作為我國經濟第一大省,其GDP已連續30 a全國排名第一。受自然地理條件限制以及不同政策的引領,改革開放以來已逐步形成以珠三角為核心的“核心-邊緣”、“沿海-山地”的梯度發展格局,進一步導致鄉村發展面臨著發展不平衡不充分問題,因此實施鄉村振興戰略是解決該問題的根本之策。

1.2 研究數據

空間數據為廣東省土地利用矢量數據(1980、1990、1995、2000、2005、2010、2015年)和包括降雨量、氣溫、日照時數的氣象要素站點觀測數據集(1990、1995、2000、2005、2010、2015年),均來源于中國科學院資源環境科學數據中心(http:∥www.resdc.cn/Default.aspx)。矢量數據包括耕地、林地、草地、水域、城鄉工礦居民用地和未利用土地共6個一級類型,其中的城鄉工礦居民用地再細分為城鎮用地及其他建設用地、農村居民點2個二級類型,共7個土地利用類型。鄉村聚落所對應的土地利用類型為農村居民點,即指獨立于城鎮之外的農村居民點。

社會經濟數據來源于廣東省及其地級市統計年鑒(1990、1995、2000、2005、2010、2015年)。20世紀80年代廣東省僅出版《1985年統計年鑒》且當期行政界限較為復雜,難以辨析每個地級市的統計數據,因此1980—1990年不被納入地理探測研究部分。此外,為了保持統計數據的完整性和行政區劃的一致性,以2015年的行政界限為標準進行研究。

1.3 研究方法

1.3.1鄉村聚落用地擴張模式識別

景觀擴張指數是由斑塊生成的包圍盒所定義,用以識別某一時段景觀擴張模式的指數測量方法[18]。包圍盒的基本思路是利用某種形狀簡單的幾何體來緊密包裹對象物體,應用較多的包圍盒是與平面坐標軸平行的矩形,是一個覆蓋景觀斑塊的最小和最大坐標空間范圍的矩形[18]。基于包圍盒的景觀擴張指數計算公式[18]如下:

(1)

(2)

式(1)~(2)中,ILE為斑塊的景觀擴張指數,0≤ILE≤100;AO為包圍盒中原有的景觀面積;AE為斑塊的包圍盒面積;AP為包圍盒中新增斑塊的面積;ALO為放大包圍盒中原有景觀面積;ALE為斑塊放大包圍盒的面積。當新增斑塊不是矩形時用式(1)計算景觀擴張指數;當新增斑塊為矩形時,任何一種擴展計算出的景觀擴張指數都為0,顯然對于景觀識別是不合理的,因此參考劉小平等[18]將最小包圍盒放大1.2倍后,用式(2)計算景觀擴張指數,計算過程分為兩大部分:一方面利用ArcGIS 10.2軟件提取各時段的新增鄉村聚落斑塊圖層;另一方面在Visual Studio 2010軟件中采用ArcEngine進行ILE指數計算。

1.3.2基于地理探測器的主控因子識別

(1)地理探測器模型

地理探測器模型(http:∥www.geodetector.org/)是基于統計學的空間方差分析用以探測空間分異性以及其背后驅動力的一組統計學方法,原理是空間分異性在統計學中表現為子區域(類、層)的方差小于整體的方差[19]。地理探測器模型如下:

(3)

式(3)中,q為某因子指標的空間異質性,用于探測該指標對鄉村聚落用地擴張的影響力大小;N為整個區域樣本數;L為分區數目;h為分區標識,h=1,2,…,L;σ2和σh2為整個區域和單元h區域景觀擴張指數的方差。0≤q≤1,q值越大,表明該指標對用地擴張的影響力越強;反之,q值越小則影響力越弱;當q=0時表明研究對象不存在空間異質性,鄉村聚落用地擴張空間分布呈隨機性。采用5 km×5 km的分區(網格)單元進行地理探測器計算。

(2)鄉村聚落用地擴張的影響因子

鄉村聚落用地擴張是社會經濟發展和自然地理區域差別化共同作用的結果,其本質是多種因子持續累積演化的空間疊合過程,即所選取的因子需經時序測算具備動態屬性,因此未采用高程、坡向等短期變化較小的因子。綜合廣東省自然氣候特征以及表征鄉村聚落特征數據的可獲取性,選取自然環境和社會經濟2類8個因子(表1)。

所有因變量取研究時段始末的變化值,等距劃分為6個級別,即X以級別標識。其中自然地理因子的值采用Kriging方法插值,社會經濟因子值為各地級市年鑒上的統計值。因變量Y為對應時段各分地級市景觀擴張指數的眾數。

表1 廣東省鄉村聚落用地擴張影響分析指標體系Table 1 Index system of impact analysis of rural settlement expansion in Guangdong Province

2 結果與分析

2.1 鄉村聚落用地演變特征

對2015年廣東省各土地利用類型進行分析(圖2),2015年林地面積最大,為107.76×103km2,占比高達59.95%;其次是耕地,占比為23.80%;農村居民點面積較小,占比僅為2.37%。

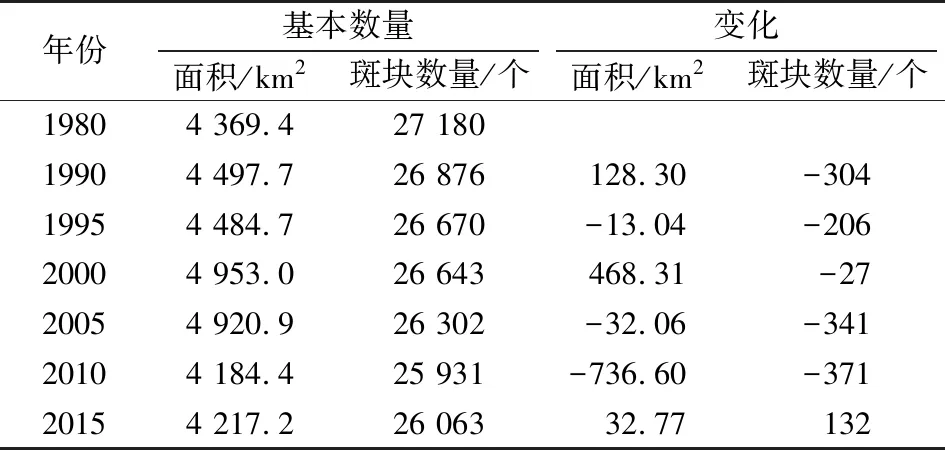

鄉村聚落用地面積和斑塊數量分時段統計結果如表2所示。按時間由遠及近,1980—2015年面積從大到小排序依次為4 369.4、4 497.7、4 484.7、4 953.0、4 920.9、4 184.4和4 217.2 km2;斑塊數量依次為27 180、26 876、26 670、26 643、26 302、25 931 和26 063個。從時間動態上看,面積變化呈先增后減交替變化的特征,變化量最大值為-736.551 km2(2005—2010年),最小值低至-13.044 km2(1990—1995年);斑塊數量變化在1980—2010年呈持續減少的趨勢,以1995—2000年為轉折點,1980—1995年減少幅度小,2000—2010年減少幅度大,達-371個(2005—2010年)。

對相鄰兩時相的鄉村聚落用地圖層進行疊加,獲取每一時段末期用地擴張圖層,揭示不同時段的空間變化特征(圖3)。廣東省鄉村聚落用地擴張形成以珠三角為主、東西兩翼為輔、粵北區域最少的空間分布格局,用地擴張呈現出從零散型分布(1980—1990年)到整體演變迅猛(1990—1995、1995—2000年)、逐漸減緩(2000—2005、2005—2010年),最后穩定(2010—2015年)的階段性態勢。其中,1990—1995、1995—2000年2個時段內珠三角、粵西、粵東的鄉村聚落用地擴張發生聚集的依次為中部地區、湛江市北部及茂名市西部、汕頭市,粵北地區整體呈零散型擴張;1980—1990、2000—2005、2005—2010年3個時段用地擴張主要集中在珠三角和粵東,其他地區擴張不顯著;2010—2015年僅有零星擴張現象。

表2 1980—2015年鄉村聚落用地面積及其斑塊數量Table 2 Land area and patch number of rural settlements from 1980 to 2015

2.2 鄉村聚落用地擴張模式

將計算所得的ILE值等區間統計并繪制直方圖(圖4)。鄉村聚落斑塊數較多的區間大約有0~2、48~50和50~52。統計對應的斑塊數(表3),3個主要峰值區間總斑塊數占全部斑塊的45.61%(1980—1990年)、15.67%(1990—1995年)、15.40%(1995—2000年)、32.08%(2000—2005年)、47.18%(2005—2010年)、43.19%(2010—2015年)。其中,1990—1995、1995—2000年情況較為特殊,其景觀擴張指數對應斑塊集中在50 表3 不同時段內景觀擴張指數峰主要值區間斑塊數量及比例Table 3 The number and ratio of patches between the peaks of major landscape expansion index(LEI) in different periods 統計各擴張模式的區域面積(圖5),鄉村聚落用地擴張以邊緣式為主,占比均大于50%,其中1980—1990、2000—2005、2010—2015年3個時段分別高達85%、84%和73%,并隨時間推移呈波動交替變化。填充式擴張模式類似“N”型曲線變化,最小值出現在1980—1990年,約為1%;最大值出現在1990—1995和1995—2000年2個時段,其比例分別達31%和29%。飛地式的比例較穩定,每個時段都約占14%,唯一例外的是1990—1995年,比例達12%。3種用地擴張模式懸殊較小的是1990—1995和1995—2000年,邊緣式、填充式和飛地式比例分別為57%、31%、12%和57%、29%、14%;懸殊最大的時段是1980—1990和2000—2005年,比例分別為85%、1%、14%和84%、2%和14%;飛地式占絕對優勢、填充式和飛地式相當的時段是2010—2015年,3者的比例分別為73%、15%和12%。 用地擴張的斑塊數同樣以邊緣式和填充式為主,其主導比例約為54%、55%和59%。其中,邊緣式擴張在1980—1990、2000—2005、2005—2010年3個時段里略占主導地位,斑塊數占比分別達54%、54%和55%,2010—2015年達59%。飛地式斑塊數也最少,比例為7%~23%,并隨時間呈2個谷底的“W”型曲線變化。綜上,無論是面積大小還是斑塊數量都以邊緣式擴張為主,在1980—1990、2005—2010和2010—2015年表現突出;1990—1995和1995—2000年邊緣式的優勢略減,以邊緣式和填充式為主;2000—2005年飛地式有較大比例上升,面積占比達32%,但是其斑塊數量占比仍在同時段最小,說明此時飛地式增加的用地雖然數量不多,但面積較大。 基于地理探測器計算得到各因子對鄉村聚落用地擴張模式演變的影響力(q值)(圖6)。1990—1995、1995—2000、2000—2005、2005—2010和2010—2015年對鄉村聚落用地擴張模式影響最大的因子分別是X6(人均GDP)、X7(人均糧食產量)、X7(人均糧食產量)、X4(人均農業總產值)和X4(人均農業總產值)。 總體來看,自然環境因子q值較小(≤0.088);社會經濟因子q值在鄉村聚落用地擴張過程中較大,為0.012~0.405。盡管如此,社會經濟因子的影響程度大小隨時間的起伏變化較大。如2005—2010年X4(人均農業總產值)的q值高達0.405;而在2000—2005年又低至0.012。2005—2010年X8(人均耕地面積)的q值達0.323,1995—2000年卻又低至0.100。 廣東省鄉村聚落用地演變在城鎮化發展下呈現出顯著的階段性特征,不同擴張模式階段的主控因子之間存在明顯差異。基于城鎮化發展闡述鄉村發展過程中用地擴張模式的地理探測發生機理和研究結果,嘗試性提出廣東省本土化的鄉村轉型與重構模式思路。 改革開放以來,廣東省在先行性政策和毗鄰港澳的優越地理條件助推下經濟發展迅速。同期鄉村在此大環境下借助更為廉價的人地使用成本和寬廣的空間開發潛力,開啟了鄉村工業化和城鎮化發展進程。特別是在90年代社會主義市場經濟階段,粵西最早開放的經濟特區汕頭市和珠三角地區不僅吸引了國內外絕大多數的資金資本,也成為人才流入地和匯集地,人均GDP迅猛增長[20]。尤其是珠三角城市地區,更高的經濟水平帶動了高價生產成本,再加上“退二進三”政策,大量來料加工企業不得不搬遷到低成本的城郊區域或粵西粵東基礎較好的地區[21],同時本地的勞動力已無法滿足生產需求,因此新進產業和外來勞動力同步轉移到鄉村[22]。轉移進程打破了原始的“居住-農業”單一傳統村落模式,鄉村由內向外以占耕地和開發荒地為主進行填充拓展或邊緣式建設,造廠房、配交通、蓋樓房,圍繞著原始村落空間進行全面配套[23],逐步形成了“居住-工業-服務業”混合型現代村落模式。值得思考的是,鄉村聚落用地擴張不僅僅是工業化建設,同時也承載著工業化對農業的沖擊后果,促使偏遠鄉村進行規模化種植時鮮產品,以滿足省內其他區域的日常生活市場化需求,但此類鄉村也逐漸從傳統自給自足農業轉型到現代化生產型投資農業模式。除此之外,粵北地區特殊的山地自然條件極大阻礙了鄉村在大環境下的發展,鄉村聚落用地演變特征相對不顯著[24]。 總體而言,20世紀90年代廣東省整體處于鄉村工業化和城鎮化的高度發展期,鄉村空間發展呈現以珠三角為主、東西兩翼為輔的擴張格局,經歷了劇烈的“廣東模式”的鄉村轉型發展與空間重構。即實現了生產從前店到后廠的空間轉移,伴生著本地人到外來勞動力人口流動,逐步由單一的“居住-農業”到復合型“居住-工業-服務業”的用地功能轉變,形成了從原始自然風貌到多要素混雜型的景觀格局。 雖然基于工業發展建設和居住需求的鄉村聚落用地擴張態勢已大大降溫,但廣東省土地利用粗放、鄉村建設無序等問題日益凸顯。21世紀以來,珠三角地區城市化高速發展,用地日益緊張,迫切需要重新盤活土地,進行空間優化重組[25]。為了在有限土地資源上實現更大發展,國家開始實行緊湊型土地政策。廣東省鄉村在“萬村土地整治” “村居整治”等國家工程以及“三舊改造”“城市更新”等地方性政策指導下,用地經歷著不同程度的邊緣式撤并和退補,主要表現在“生產-生活-生態”的鄉村轉型發展與空間重構過程中。 廣東省鄉村產業經濟形成了高密度的城市服務業與低密度的城郊技術業新模式,從分散低效到集約高效、從盲建廠房到統一園區規劃[26];鄉村生活空間具有極大的復雜性,從1990—2000年的水平空間用地相互混雜鑲套、垂直空間混合利用到空間職能化管理,實行了“鄉村社區發展”模式[27];鄉村生態空間不同于過去僅需滿足生產生活的基本需要,如今也需具備吸納高端產業及人才的積極作用,因此從過去“亂排水排污”“亂倒亂填埋垃圾”到逐步優化重構宜居的鄉村生態空間[28-29]。2010—2015年珠三角逐步完成產業轉型升級,生產要素集聚性顯著,已走出“前店后廠”的經濟發展模式,土地利用由此呈現高度集聚性,鄉村聚落用地變化已趨向穩定期。在“生產-生活-生態”多元協同下廣東省鄉村發展和轉型重構整體上已逐步進入高水平穩態階段。 廣東省鄉村聚落用地呈現以邊緣式為主、填充式和飛地式為輔交替變化的階段性擴張態勢。該結果與文獻研究結果類似,都認為現代鄉村聚落用地確實存在擴張現象,突破了國內研究普遍認為傳統鄉村存在內生發展能力不足、鄉村空間逐漸消亡等空間收縮情況的認知。鄉村聚落用地的主控因子主要包括人均GDP、人均糧食產量、人均農業總產值等社會經濟因子。該文僅基于現有的土地利用數據庫從擴張視角分析鄉村聚落變化,忽視了收縮等用地模式的可能性,也難以揭示鄉村聚落用地功能多樣化的現象,這些均有待下一步深入研究。 廣東省及粵北、粵西、粵東和珠三角4大區域的鄉村聚落用地演變大體可分為2大階段,以2000年為界,之前是鄉村工業化和城鎮化高度發展期,實現了空間結構分化、地域功能多元化和景觀要素復雜化,即生產從前店到后廠的空間轉移,伴生著本地人到外來勞動力人口流動,逐步由單一的“居住-農業”到復合型“居住-工業-服務業”的用地功能轉變,形成了從原始自然風貌到多要素混雜型景觀格局;2000年后在鄉村規劃集中化和一體化趨穩期中廣東省在“生產-生活-生態”多元協同下鄉村發展和轉型重構已逐步進入高水平穩態階段。顯然,國家及地方性政策的助力、外來資本資金人口的流動、地域的內生力積極反饋與調節等多方面交互機制才能推動鄉村轉型發展和空間重構進程。

2.3 鄉村聚落用地擴張的主控因子

3 討論

3.1 1990—2000年:鄉村工業化和城鎮化高度發展期

3.2 2000—2015年:鄉村規劃集中化和一體化趨穩期

4 結論