關于遠方的注釋

那不勒斯

我錯亂了。街道像甩出去的辮子,每一輛陳舊的車如同油膩。好久沒洗頭了,舉玫瑰的傻小子就是傻小子。后面續不動,“你好!我可以漲價嗎?”你真是不好,披薩店前,傻子在收錢。

下雨。我用手頂著。古老街道的氣味,一個老婦人問,我沒聽懂。我只會傻笑。奶酪激發的夜,電流,天空的寬度:我托著許多公國,一條蛇盤在頭頂上。一個破舌頭吐出又收回,詞語信奉墨子,詭計的和諧號切割秋色,幾個莊稼人戴著藍牙耳機,聽歌劇般的中國嘶吼。

你回來嗎?麻衣鑲金,他的牙是亞克力的。我從他的眼角里讀到祖傳秘方。仁丹,哈哈哈哈,我們是幾位?他們說的大李是大荔的特產,如果你愿意注意。

頭像,混血的那種,卷毛公雞鬧醒科西嘉的清晨。每一代都有他們的套話,三月開了又敗了。狗尾巴掃地,卻不見我表揚。至今情緒淡化,番茄醬母親望著海,望著鮮花的落日。

卑爾根

老伯捧一桶爆米花。兩個游客在買克朗,戰戰兢兢的手數不過來自己的付出。問題就集中在鼻煙上,幾個本地人頭扎在一起,沒看出里面的名堂。晚霞說沒就沒了。

作為山之子,客廳必須拆除。“我們把樓道打通,可以儲存更多拐角,可是我們的鄉里鄉氣在老伯額頭上斗得很狠。再見,假挪威人!”

歌劇演員沒有化妝。他是在坐火車,窄軌的。他對車外的雪花說,我來自卑爾根,我不屬于那里。

設想另外的結局:他們沒有站錯隊。低頭幾個月,夜照樣睡不醒。甲板上,聊天的霞光突然爭吵起來,一杯血腥瑪麗。這個時候也還是大膽,喝啤酒的漁夫遞過去碼頭,纜繩一樣的脖子稍后會滿足鷗鳥的呼鳴。

什么銀行?什么魚可以抵押?我們只有在夜間飛行,消除不想做的想法。把牌子給贊頌的地方,清唱舞臺還有人等待。還有汽笛聲。

插圖:李雪琳

高州

雞籠子隔著一年,讓整個笑話喑啞。收扁擔的人打落幾斤重樹葉,城市需要洗臉。大牡丹。

我來講一個修鎖的故事,兩只烏鴉的對話:

“你為何離開北方?”

“你為何離開北方?”

“我怕冷。”

“我怕冷。”

“你別跟我學!”

“你別跟我學!”

繼續鋸掉樹蔭,用心完善手藝。知府不釣魚,畫著蝌蚪,鼻頭一酸,多畫了兩點,干脆改成烏鴉。為了完成我的對話,又派人捉一只活的來。

佝僂著粵劇,一慈一悲,是挖耳勺的雜貨鋪。賬本還是沿用去年,還禮童子不分男女。第一機械廠對面是鑒江,照不見進展。吉某某闖燈,閃進一片老樓。中式打法里有春秋,有不知所云的鳥語花。我在洗手。我的科目是帶走。

我來講一個躲開的故事。沒有烏鴉。

故事在車床上等配件。

葫蘆島

這張虛構的照片很清晰。結構性危機并不停留在精神層面上。我拿出剪刀,刀刃發脆;我用手撕,手停留在無力中。游樂場破產,打敗齒輪的扯著皮帶一樣的聲音宣告勝利。

幾路?恍然是一座清空詞語的城。

他構思了自己的過去,一條輸掉的喇叭褲。礁石吸納了月光,轉過臉去。冬天的海,作為范式的破壞者,僅僅如此。作為逃票的一代,我們娶售票員回家。

這是定義的完結。哲學家玩不了沙堡,我們繼續燒烤。快捷酒店后面有一片空地,供他們存放多余的精力和激情。有人搬來碎冰,維持秩序。有人主動將自己呈現在底片上,宣告成功消失。

那就擦去你的鼻涕,在崗哨前面假裝一個過路人。冬天的海可以裝在一艘軍艦里,也可以裝進一個空可樂罐。謎底是王廣義。

綿陽

松柏間,這個城市外移。市民們來到河邊。扔什么下去?我們聊著麻雀的命運,螞蟻會如何筑巢。首先是搬運,你買了好多毛巾,繡上名字,有時是不堪入目的上一代。總之,孩子們為尊者諱,雨傘底下,沒有環節,沒有不需要的啰嗦。

世界獨立。有點過分,名詞嵌入四個字。三十年為一世,現在好像變了。南下北上,或許在這里界定。海洋廣袤,工筆畫兒皇帝只盯著眼前,當然不能說全錯。

統一,準時到樓下。諜戰片的美好未來,像梁左寫的臺詞腳本。他已經醉的不行。

我拉住樹干,十月底。最芬芳的底部。周圍是外來人,他們笑嘻嘻喝酒。談廣元的屬性,碎葉天才。這么多年游歷后,我們屬于忘卻的題材。涪江等待接納安昌河,蜀國剩下一個后主。勞民傷財,在理想的逼迫下,馬蹄聲聲,在峽谷中回響。他們一邊講演繹的歷史,一邊在樹林里飲酒,擁抱麻辣的。

斯利那加

警察連樹枝也拿不住,因為上面的蟬鳴像一輛超載的火車。

火車在倒著開,司機是一只戴著單片眼鏡的大猩猩,一刻不停跳動,兩條長臂甩起來,更像是在領操的酋長。只有頭等車廂里沒人說話,每個乘客都在剝香蕉。一格一格的慢鏡頭,香蕉永遠剝不完。他們在徒勞地抵抗古老的喧囂。

我下車透一口氣。

他六指上的第七個表弟只顧笑,攤開手心。炸藥般轟鳴的陽光下,達爾湖僅僅皺一下眉,被彼特·多伊格的刀刮壞。

那么就裁掉多余的船屋。不!多余的是人,多余的是裁掉。

他,其實就是那個表弟,合上眼睛,指向遠方:“我們的祖先比垃圾山還高。神明告訴他,每一根毫毛里都住著他的鄰居。愛垃圾,愛神明,愛鄰居。坐下就是走去。”

我是在哪里下的車?我到底是在哪里上的車?

建德

在建德,如果我記錄歲月,歲月一定是蹉跎掉的;在建德,當年的沉悶被建德兄的蘇聯歌曲打破。后來在江邊,我不記得他回答了我的什么問題。那時候,我就是問題。這不是說我現在不是。未來,我一定是更大的問題。

我當時買了啤酒。簡直是一個粗魯的闖入者。頭頂上的水,我是當年被淹沒的靈魂。野豬先生,我們真的愿意共存?谷雨那天,我在被邀的隊伍里,雖然泥土流失做不到。

旁邊有兩只甲魚說,您高壽?我舉起筷子,敲它的頭。是沒說話的那只。輪到兩個人異口同聲,論證我們的無知。物質即無知。也可以說,物質即悟之。

如果我說,江邊散步今年不同。寫在臉上的是蜈蚣不忍。你說一個人獨時,你是說他毒。

讀是絕對獨的毒。

有靈魂游上來,在水果店。越南老婆說,我們做過山楂樹的兒子,但實在不知道拼接的理由。“這是野豬肉,看兩顆獠牙;它吃掉蛇,長出紐扣般的被蛇咬。蛇是一個神奇的讀者。”

托萊多

背著唐和吉珂德,我步履沉重地往上走。天氣燥熱,我肚子又餓。幾家面包店都拒絕賣給我吃的,因為我沒錢,他們也不收我畫的如假包換的萬事達卡。

我叫何塞,生于何時何地。唐和吉珂德是我畫大的兩頭小毛驢。說是小,也畫了他們十幾年。或者說,描了他們十幾年。準確地說,我是一名漫畫描摹家。我從各種報刊雜志以及小學生的作業里抄襲各種漫畫,把它作為自己的職業,甚至事業。藝術家們寫生,臨摹現實,我不過是寫生他們的臨摹,臨摹他們的創作。在上帝眼中,沒有本質區別。

“老頭子最近脾氣不好,經常丑化我。”我聽見吉珂德對唐說。他一定是以為我睡著,因為我趴在一家兵器店的櫥窗上一動不動。

“皮不好?還臭?胡說八道!”估計我最近描的唐在吉珂德的右邊;唐是獨耳驢,左邊耳朵不知什么時候丟了。我想一屁股坐在包上,懲罰一下兩個跟了我十幾年的家伙,但我分明聽見櫥窗里那把劍對我說:“殺了他們!”

埃里溫

我希望下面的故事,你只是當作一個故事,而不是一個寓言。

我來到這座城市后,每天夜里去各個角落尋找一家叫烏鴉的酒吧。夜巨大且呱噪,但它呈現的方式是獨特的。歷史學家從來不去酒吧。大數據分析顯示,他們必須在黑暗中,憑借昏暗的燭光,把握歷史的脈絡。每個歷史學家都是蠟燭專家,或者說,蠟燭是為他們發明的。愛迪生消滅了真正意義上的歷史學家。

我當時坐在從久姆里到埃里溫的大巴上。埃里溫是下一座我要去的城市。我旁邊沒人,不知誰留下一本《寂靜的房子》。咳嗽,吐痰,念經,我不知道司機還會什么。我握緊方向盤,讓他睡一會兒。我看見他脖子上刺了一只烏鴉。一只舉著酒杯的烏鴉。

你看他的爪子!那個愚蠢的中學老師叫道。他一頭茂密的黑發,活像我年輕時的模樣。你休想活成歷史!這時,兩邊的田野里,收土豆的人在喊。每個人肩上都落著一只烏鴉。時間在流動,油亮的時間。下坡路上,夜在飛,喝醉了。

右玉

漆黑一團,如同酣睡的心智。眼睛必然大睜,所有白日興奮的扛旗人。我們鄉連續兩年沖到前頭。這里曾經是逃荒的暫居地。

她在兜售沙灘。她在匣子里供養海鷗滴答滴答的聲音。我多次上門勸說,她不肯放棄。中間隔著年代,小和尚在我們的言辭里俯沖,擦過干燥的空氣和貧窮。明天我還會上門,手里拿個棒槌。

天空像歌聲一樣透亮,是我們僅有的干渴和營養。我不得不說,她的生意不錯。

供銷社來了一個采購員,袖口油漬麻花,嘴唇也擦破了。他撲扇著翅膀,兩條空空的袖子。她流淚了,坐在院子角落里。她知道他早晚會來。我假裝沒看見她蜷縮在那里,放出那只海鷗。它居然靠吃沙子能活下來。想到這個,我也流淚了。

采購員背后是蔚藍一片。那是一塊屏幕,時間跳到對岸。她在甲板上大叫,誰偷走了她的翅膀?

吉林

我像一只笨鴨子,從山坡上沖下來。我散落的毛,比雪花飛得更高。

這是真實的。他們還拍了一段錄像,用松下牌的錄像機,樣子非常笨重的那種。我后來把錄像帶塞進卡式機,推進去一次,吐出來一次。它不喜歡我。

我沿著江邊走,踩著冰碴兒。大頭靴打濕后,粘上泥和樹葉。想想自己寫不下去的時候,在屋子里轉悠,羨慕一只輕盈的燕子。

坐下。坐下。彩窗投在長凳上的光暈。此刻,我的手冰涼,我在門口忘了跺跺腳。我玷污了他們的信仰。

他們,所有的人,都在嗑瓜子,劈劈啪啪快樂。

他們像自己的祖先那樣,露出大豁牙。有人還特意用煙桿兒敲掉一顆,鑲上金的。他們說,別瞎扯,說點正經的。

是先有繩子,然后才有被捆住的手腳。是大戲后來唱不下去,才想到去訪問啞巴村。

德累斯頓

穿過一片枯水季和焦木之林,我們仿佛離輝煌不遠了。易北河漠然,該你出場了。一個初學者,不完全是為了面包那點脆皮,在用法語表演撒石灰。我們中有懂蘇州話的,不厭其煩地向我們解釋虎丘發音的奧妙。我一個耳朵里接納著咿呀咿呀,另一個耳朵里灌滿姆瓦姆瓦。這是一個暖冬。

后來我查了收據,發現我還欠商場一個道歉。時間像玩雙膝顛球的少年,告訴我們需要減少外出。你甚至拒絕為沒事溜達的警察背書,他們也只能一無所獲地背著手。

放寬水的定義,滲透進行程。他們到處找我,忘了看我的留言。他們隔著玻璃窗,看見借橡皮的姑娘擦去口紅,準備好好吃一個大肘子。而我在賣糖果的柜臺那里,學一個惡作劇的小男孩,剝開每一粒好看的,在糖紙上簽名。我說我在向學生學習,但學生并沒有幫我翻譯給圍觀的人。他掏出一張廢棄的五馬克。我暗自叫好。我準備帶他去見我的同胞們。我估計他們已經報警了。

自貢

方桌靠窗,下面是一攤水。我坐在那里,喝蓋碗茶,不去管它。每次他從下面走過時,桌子底下就會出現一攤水。

水面上滯留著一群螞蟻,好像在睡,又好像清醒著。只有它們知道他的行蹤。

他是我的中學同班同學,坐在最后一排。他的小個子舅媽教我們語文。每次上語文課,他都會站起來,用報紙疊個船,扣在頭頂,背對大家,把他舅舅小時候錯字滿篇的作文《我的理想》抄在黑板上。

他很少和誰說話,但畢業時給每個人留了個字。給我的字是“數”。這個字決定了我的后半生。五十歲以后,我每天晚飯后,就把自己關在陰濕的小屋里,在《自貢晚報》所有空白的地方,用鉛筆填滿數字。上面的文章,在密密麻麻的數字包圍下,顯得格外隆重。抄數字的時候,我全身關注,根本不讀文章內容,但夜里,我常常被夢中一個聲音吵醒。那是他在讀報。

釜溪河渾濁,他平躺在河面上,兩眼望著同樣渾濁的天空,一字不差地讀出報紙上的每一個字。

哈爾濱

他老婆說他沒回家,可是他哪里也沒去,除了回家,他不可能去任何地方。他老婆一定是瘋了,直到有人說,這里存在另一個維度。

我跳下防洪堤,他老婆也跟著跳過來:“老板,您派給咱當家的什么任務?”我不是她老板。她在瞎叫。聲音與亮度都露了餡兒。玩文字游戲可以,玩真格的,只有繩子。給我買瓶格瓦斯吧,我一定要厘清什么是北方人的習慣,什么是游戲里的規矩。晃晃悠悠,他沉入水底。

然后是褶皺山,市面上吹口哨的大老爺們有時也會婆婆媽媽。我已經轉了三圈,一個長雞冠的后代悄悄遞給我一個偏方。

他們在凱萊大酒店布下網線,并且說見到過他。當時他棉襖底下光著膀子,手里的煙已經過期作廢。他老婆坐鎮,卻拒絕作證。她的確有那種派頭。跳繩子,不是跳大繩。我把這個秘密告訴了線人。他正在睡午覺,醒來時天已大亮。

蒲甘

早晨的面孔抹兩層灰。雙翼馬不翼而飛,對面走來沮喪的騎手,嘴上套一個嚼子。他的臉部輪廓和膚色,明顯不是當地人的。我站在岸上,試圖回憶在哪里見過他,確定他的身份。伊洛瓦底河面上浮著薄霧。

我們總是在某個地方窺見異域的蛛絲馬跡,比如,一支在時間外飛逝的箭,性格錯位的來歷與身份,四下張望后惘然若失的語感。我掬一捧水,從潮濕的空氣中。騎手貼在我耳邊,低語了幾個數字,分別是幾本書的頁碼。你可以從那些地方找到馬的完形。他說。他的氣息暗示著熱浪其實是奔騰的馬,我必須縱身跳下,才能離開這里。

遠處浮起塵土。疊加在一起的空,飄散在婆娑的樹影里。我從一本過期的旅行雜志里找到幾根馬的鬃毛,被弄臟的銀色,如同月光洗過的河水。我握在手里,像握著一塊冰。

時間只挪了一格。

銀座

傍晚就這樣在對讀中過去了。撲克左看看,右看看,打個哈欠。撲克是我養的中性大貓,比小貓睿智,冷靜,以取笑我和小貓的幼稚為樂。小貓叫贏家。有一次我想快速破案,讓贏家從奎因的《中國橘子之謎》中撕一頁,沒想到它把一本書都撕爛了,只給我剩下封底。

撲克則不同。它躺在我唯一的座椅上,一動不動。我沒辦法,只能坐在椅子的扶手上。等我剛把案情抄寫完畢,它就猛地跳上桌面,撞翻茶杯。茶水漫過案情,字跡變得模糊。我氣急敗壞地坐下,準備重抄一遍,但撲克占據著桌面,合眼睡著了。

現在想起,案子里什么也沒發生。街頭每天行色匆匆的上班族推動案情的發展。有時,我會抱著贏家混跡在他們中間。我們的衣服和毛發間染上柔和七星、蒲燒鰻魚、咖喱飯和燒酒的味道。我們回到家,撲克會撲上來,使勁嗅聞,完全失去了一只中性大貓的風度。

聊城

一周的儒學研習班結束,班長建議我們去一趟聊城。班長是加蓬人,說一口流利的中文。小時候,他的議員父親講給他聽一個叫陳季同翻譯的中國妖怪故事。他一口咬定,故事作者是聊城人。

副班長來自蘇里南,他從網上訂了輛考斯特,還預約了導游。導游帶我們先去看一個籠子,里面是一只許久未洗澡的孔雀。我們大家不得不捂住鼻子,聽她講解。“各位來自世界各地的尊貴客人,這不是一只普通的孔雀,它的父親曾經參加過大煉鋼鐵。它多大年齡?這個要看你怎么算。大家安靜下,避免驚嚇到它。”其實我們誰也沒說話。“是的,她講得沒錯。我頗有來歷,一時半會兒也講不明白。你們看我的羽毛,每一根都有歷史。”我們的耳機里分明還是自動翻譯機的人工智能聲音,導游沒有說話。加蓬班長沒戴耳機,露出滿臉驚訝的表情。他應該是聽到了孔雀在說話。“我不是說過嘛,這不是一只普通的孔雀,現在我們繼續參觀。”

回曲阜的路上,我們每個人懷里都抱著一只小孔雀。

哥里

他是在花崗巖餐廳地下一層失蹤的。他在馬路對面的學院讀書,專業是地質學。每天書包里和衣服口袋里裝滿各種石頭樣本,沉甸甸的,壓得他背疼。他試圖練就閉著眼用手一摸便知是哪種巖石的本事。紋路、質地和重量,雖然冰冷堅硬,但經每日摩挲,它們獲得了一種血緣般的親近。他覺得父親對革命的態度有點像他對石頭的情感。

讀到三年級,他還沒談過戀愛。女孩們都說他眼光兇狠,動作僵硬,酒量又差。有一次,為了證明自己,他報名參加了校田徑比賽。他綁上塞滿石頭的腰帶。他說,石頭有輻射,那是里面的精靈,可以帶給他好運。跑到一半時,他摔了出去。石頭沒事,他腦門上留個疤,形狀像前蘇聯地圖。他在小攤上買了頂舊軍帽,帽子里面,以前的主人寫著一行字:花崗巖是我們的糧食,也是我們的歸宿。他怎么看,都覺得是父親寫的。

泰安

我喝完早酒,又咬了口生蒜。我覺得我的殺傷力夠了。

我認識丑七怪時,他正在練易容術。他不喜歡父親娘娘氣的小白臉,也不喜歡母親的倒八字眉。

他養了很多雞,可從不吃雞蛋。他知道我練書法,就搬來做我的鄰居,因為我騙他說,我的墨是環保天然的。他用我的墨配蛋清,再加入放了一夜的露水,一點點涂在臉上。前一天他還是張文遠和時遷的合體,第二天,他儼然就是李逵與孫二娘的兒子。他透露給我一個秘密。他父親不識字,但長得白,又能說會道,與肥城縣一個鎮長的女兒,也就是他母親,成為靠唱雙簧晉級的特級歷史老師。他在臺上講,她在背后板書,深受廣大學生的歡迎。他倆還出版了一本《變臉的歷史》。丑七怪天天纏著我幫他推銷,并威脅說,不賣掉五百本,他會變成我的模樣,到我工作的電視臺門口去擺攤兒。我剛和臺長吵了一架,因為她把我多年臨的帖當廢紙賣了。臺長是我老婆。

兩宿沒睡,我決定一大早去和他倆大干一場。

蘇州

像鏡頭推出,我說了句莫名其妙的話,而且帶著當地口音。我面前沒有一個觀眾,只有一堵墻。墻面回應不易察覺的暗影,我也沒聽懂。

好吧,我們不是來聽懂彼此的。湯里放青嫩的菜秧,起床打一盆熱水,對自己勾攏腳趾塞進鞋里笑笑。一天的開始不如一天的結束,不過也蠻不錯。隔壁小波浪還真的去燙了個波浪頭,來來回回哼著郎呀個郎。

天井里有你我的回文詩。養水月的蟋蟀聲,泛著清涼的光,像上半夜留個白,漸漸讓與碎步子的話語。不要這么折磨自己了,小心踩疼青苔。它們可是要面子的。

某年某日,平江路,燈籠底下燈籠褲。竹竿挑個日子,只是供他們描大字。我站得乏了,愈加憎自己面目模糊。當初何不吼石獅子兩聲?干凈的,邋遢的,統統歸齊,備不住是一個好收場。有閣樓的地方,私房錢藏出不少禍。低眉順眼的紫薇樹,就在你家門口。去去就回。

瓦房店

我在門口討了一些吉利話,很知足地就地盤腿坐下,坐在一攤污水里。憑借心定,我接受各種智力挑戰:工蟻的執行力與不丹的幸福指數構成的曲線弧度,意志力的開方和次函數,虛擬貨幣的政策刺激對網絡小說閱讀量的影響,一只翅膀的蜜蜂(假設是左翅)發出的遞減聲波,等等等等。可是千萬別問我褲子怎么濕了。

我來自一個工程師家庭,父母兄弟姐妹都是喜歡鉆牛角尖的工程師。我老小,所以在他們的長期壓迫下,專走偏鋒。我只穿一只鞋,但走路時并不單腿跳。我在網上結識了一大批身懷獨門絕技的奇才,每年農歷九月,擇一個宜開光日,在亮子山里相聚,進行猜心思比賽。每個人把自己的想法記在一張紙,讓其他人猜。最快速度準確猜中的,獲得一只透明的小蜥蜴。據說把它養大的人,每天都能被超能量加持,做到常人做不到的事情,比如凍在冰里,依舊行動自如。我目前養著十一只透明的小蜥蜴,能力變得越來越強大,就是運氣不太好。

靖西

那一天,民權街上沒人。不知誰家養的一窩小兔子,拳頭大小七只,四白三灰,在空空蕩蕩的馬路中央跳來跳去,歡快像放學的孩子,又急促如饑餓的靈魂。

我被店員反鎖在眼鏡店里。她忘記我在辦公室睡午覺,就拉閘關門,去吃飯了。室外溫度估計快躥到四十了,店里開始悶熱,剛才空調的涼氣像大火上煮化的冰塊。我也忘了給手機充電,正眼巴巴地望著窗外,渴望有人走過。我先頭舉著,后來貼在胸前一張白紙,上面寫著:“請打下面電話,救我出火爐,定當重謝。”等了大約半小時(有了手機,我不再戴手表),沒有一個人走過,世界好像死掉了。我想起小時候,父親去打仗,再沒回來。一個同樣悶熱的夏夜,母親摟著我,無聲哭泣。她的汗水混著淚水,滴在我身上冰涼。我想用嘴去舔,又不敢。

我雙手使勁拍打窗玻璃,希望有人聽見。那七只小兔子,厭倦了空無一物的周邊,聽到砰砰砰,并不害怕,反而好奇地跳過來。它們豎直耳朵,興奮地起舞。

無為

跟在后面的一位左手背上長個痦子,他用右手捂住。他一輩子什么也不干,就是捂住痦子,生怕它跑了,或被人看見。

和老丈人一樣,他是河汊鎮的入贅女婿,家里的屋里人,大門不出,二門不邁。他整日坐著,翻翻他們家的家譜,讀讀黃歷,眼倦時,眺望一下江面無盡的愁緒和駁船沒落的身影。

一天,他捂著手上街,遇見一個乞丐攔住他,給他十塊錢,勸他回家,說今日不宜出門。可是天氣實在太好了,他覺得陽光像一條小狗,舔著他發霉的肌膚。他捂著手,接過皺巴巴的十塊錢,抬頭望一眼藍天上一朵做鬼臉的云,轉身往回走。

走到一半,他站住了。他覺得那張錢捏在手里怪怪的,有一股不斷增強的力量。街上和上個月他來沒任何變化,賣麻油的牛三還流著鼻涕,超市門口的兒童玩具車隔一分鐘亮一下燈,招攬客人。他的影子投在路面上,像一件沒系好扣子的衣服;他有一種強烈的沖動,想彎腰去替它系好。

萊比錫

我注意到他的喉結有點大,像我在東方旅行時看見的槐樹樹干上的瘤疙瘩。我視線轉向右上方,避免讓他尷尬。但從余光中,我還是察覺到他臉上閃過一絲不自在的表情。他年輕時一定咽下了太多必須講出來的話。

我是一名語言病理學家,治療語言引發的各種疾病。口頭禪,客套話,半拉話,車轱轆話,指桑罵槐,打官腔,新聞體,花言巧語,總是問為什么,自說自話,滿嘴我我我,喜歡用反問句式,還有其他語言表達習慣,都會一定程度上造成心理和生理疾病。當然,它們首先是一種心理疾病,久而久之,影響到身體的某個器官。比如,指桑罵槐嚴重的會損傷肝臟,花言巧語的一般腎功能不好,超級新聞體的容易得肺癌。我把病人分兩組,分別通過禁語和吊嗓子來緩解病痛。我曾經服務于前史塔西的干部和教育處。

我越看眼前的這位先生,越覺得他是我的一位前同事。他似乎也認出了我。此時,托馬斯教堂的鐘聲響起,悠揚,帶著無盡的憂傷。

大同

我沒想到事情發生了徹底的逆轉,朋友和同事成為一致反對我的敵人,自從我把那塊無錫買的假山石立在院子當中。我的副手,與我一起創立運輸公司的賈山,覺得我開始不容他,用一種獨特方式把他曬在大日頭下。我們曾經去懸空寺算過命,連抽十次,我們倆都是一模一樣的簽。我有點懷疑簽筒裝的都是同樣的簽。一次喝多了,他說他一個叔叔是出家人,事后問他,他又說不記得,因為那天斷片了。公司業務最近極差,我不希望自己因為情緒不好,變得像崇禎皇帝那樣多疑。

可是我女兒甄小山最近和男朋友分手了。她男朋友叫賈小海,是賈山的兒子。我的名字是甄海。當年我們創業,拜把子做兄弟,就決定有了孩子,用對方的字,加一個小,給自己孩子起名。我一直想要一個兒子,但你們知道父親多么愛女兒。閨女說,自從他們倆來公司看見那塊假山石,小海一直魂不守舍,半夜做噩夢,嚷嚷自己是闖王。他說他看見父親餓死,他自己會出家,步他三叔的后塵。

洞庭

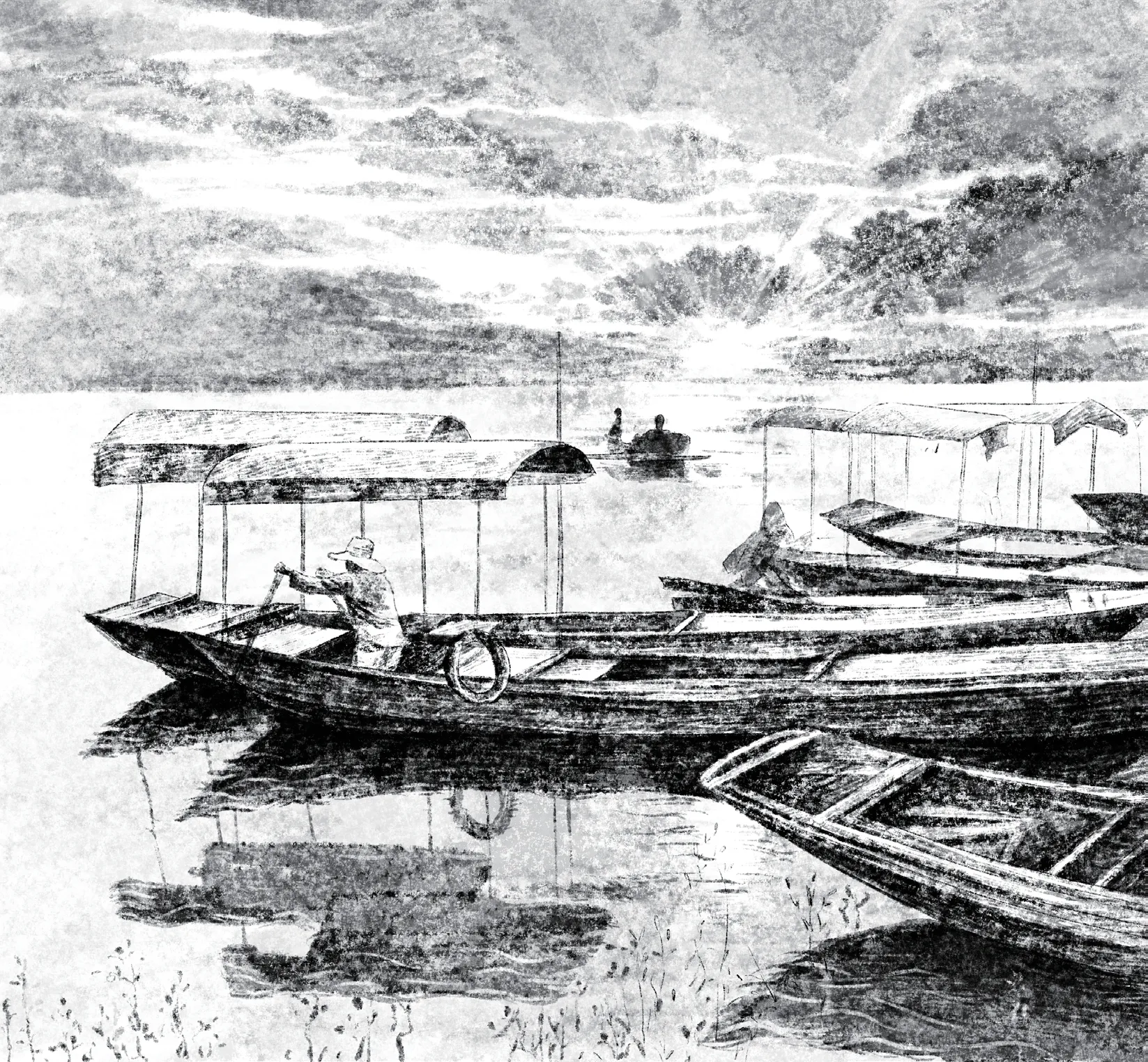

飄渺,紗一樣的早晨。夢的殘余,他吐口氣,好壯,抵抗著一種虛無。這里沒有解析,在一個船夫那里,力量相同。槳在水里浸泡久了,搖它的人一天天老去,體力,更多是懷念,拖累時光的速度,而歌聲從水面上飄來。

打氣槍。假設你是那些氣球中的一個。打不中。以逆行方式,回到惡作劇。夢最終是惡作劇。拒絕比拮據還管用,你能從詞語中省出什么?

漁家女,糯飯團。用盡力氣的比喻。可以,但不必提前結束,比如這人生。在絲綢處,結清一筆糊涂賬,如果天氣熱得要了虎丘的命。他們在平房里看講解員頂替央視的幾姐,瞌睡隨時到來,如同潤喉糖。

放幾根長線,不辜負水的軟處理。在指向的鉤上,魚是各種想法。他回到家里吃素,拜了拜荇菜與藕,連同石頭調養的精神。他在湖山中浪跡太久,他只有虧欠和愧歉。一只空缽盂。

忽略那個為一朵石榴花打坐的人,如果可以。