土壤微塑料污染研究進展與展望

徐湘博,孫明星,張林秀,薛穎昊,李暢,馬劭越

(1.中國科學院地理科學與資源研究所,生態系統網絡觀測與模擬重點實驗室,中國生態系統研究網絡(CERN)綜合研究中心,北京 100101;2.聯合國環境署國際生態系統管理伙伴計劃,北京 100101;3.農業農村部農業生態與資源保護總站,北京 100125;4.沈陽農業大學土地與環境學院,沈陽 110866;5.中國科學院大學,北京 100049)

微塑料是一種新的環境污染物,微塑料污染已成為全球性的環境問題。在過去的近60 年,從兩極到赤道的生物棲息地中經常有塑料碎片被檢出的報道[1-2],2004 年,Thompson 等[3]首次報道了微塑料廣泛存在于海洋中。一般認為,微塑料是直徑小于5 mm的塑料碎片或顆粒,包括碎片、纖維、顆粒、發泡、薄膜等不同形貌類型[4-5],由于具有穩定的化學性質,其可在環境中存在數百年到幾千年[6],并且微塑料具有粒徑小、數量多、分布廣等物理性質,極易被生物吞食,在食物鏈中積累[7],同時微塑料可進一步降解至納米級威脅人體健康[8],因而受到國內外的廣泛關注。自2011 年起,聯合國環境規劃署(UNEP)開始關注海洋中的塑料污染問題,尤其是微塑料污染。2016 年聯合國第二次環境大會報告進一步從國際法規和政策層面推動海洋微塑料的管理和控制。根據對微塑料研究文獻的檢索統計,有關微塑料的研究主要集中在近10 年,并呈逐年增長的趨勢。

目前,微塑料污染問題的研究大都集中在海洋和陸地水環境。關于微塑料在水環境中的賦存與分布研究主要集中于海洋[9]、海岸[10]、河口[11]、河流[12]和湖泊[13]等,其在沉積物中的賦存也有報道[14];關于微塑料的水生生物生態毒性效應研究主要集中在貽貝、斑馬魚等海洋生物物種[15-16]。而關于微塑料土壤污染問題的研究還相對缺乏[17],de Souza Machado 等[18]研究表明微塑料能夠改變土壤性質,影響植物生長性狀,因此陸地尤其是土壤中微塑料污染也應該引起足夠重視[7]。Nizzetto 等[19]研究表明,陸地中存在的微塑料豐度可能是海洋中的4~23 倍,并且農用地土壤中的微塑料輸入量遠超海洋中的微塑料輸入量。迄今,有多項研究表明陸地土壤環境中廣泛存在微塑料污染[20-21]。

目前針對微塑料污染研究的主要環境介質為水環境,且主要研究方向為微塑料在水環境中的分布、檢測方法與水生生物毒性等[22-23]。而關于土壤中微塑料污染的研究相對缺乏,僅有的綜述文章也僅從微塑料在土壤中的分布、檢測方法、對土壤生態系統的影響等方面進行了單方面的綜述[24-26]。目前,微塑料研究日新月異,文獻發表量每年呈倍數增長,新的研究發現不斷涌現,新的認知不斷迭代,需要不斷總結最新研究進展。針對任何一種污染物研究的最終目標是一致的,即科學預防和治理污染物對環境帶來的損害。本研究從土壤微塑料污染防治的整體視角綜述了土壤微塑料的定義、檢測方法與標準的發展、微塑料在土壤中的賦存分布與來源及其土壤生物毒性效應,進一步綜述了土壤微塑料的污染防治措施,并基于此展望了未來的研究重點與方向,旨在為土壤微塑料污染防治體系構建提供有價值的參考。

1 微塑料的定義與土壤微塑料的檢測方法

微塑料是指尺寸在100 nm~5 mm 之間的塑料碎片或顆粒,且會進一步分解成納米級塑料(<100 nm),又稱納米塑料[27]。微(納米)塑料的主要組成成分為聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚乳酸(PLA)及聚對苯二甲酸乙二酯(PET)等聚合物[26]。

土壤微塑料檢測方法的發展晚于其他介質,比如海水、淡水、沉積物、生物體等[24]。目前土壤微塑料檢測方法主要包括兩步,即土壤微塑料的分離、土壤微塑料的檢測。土壤微塑料的分離方法又包括篩分-分選-移除有機質及其他土壤成分、提取微塑料,其中篩分-分選-移除有機質及其他土壤成分的方法主要有酸處理法(HNO3、HCl、HNO3+HClO4)、堿處理法(NaOH、KOH)、酶消解法[蛋白酶K、蛋白酶A-01、脂肪酶、纖維素酶(與H2O2處理聯用)]、氧化法(H2O2)、靜電分離法;提取微塑料的方法主要有加壓流體萃取法[17,24]。微塑料的定量檢測方法主要有傅立葉紅外光譜法(FT-IR)、拉曼光譜法及Pyr-GCMS 熱解分析法,但是以上方法的應用都受到土壤成分復雜程度以及方法本身發展階段的限制,亟需加強土壤微塑料檢測方法與標準的研究[17,24]。

2 土壤微塑料的賦存與分布

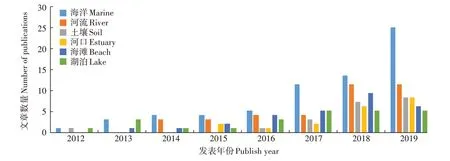

大部分塑料垃圾最終流入海洋或被丟棄在陸地上。1950—2015 年,全球大約產生了63 億t 塑料垃圾,其中近50 億t 塑料垃圾被填埋或者滯留在環境中[28]。由于歷史排放原因,次生微塑料會不斷由降解產生,同時初生微塑料仍不斷產生,造成了土壤環境中微塑料的持續累積。有證據表明,低溫、低氧、覆蓋于水下或埋于土壤中等環境條件會阻礙塑料的碎片化,土壤環境中光氧化途徑的塑料碎片化過程極其緩慢,所以普遍認為土壤是微塑料的儲存庫[29]。關于土壤微塑料賦存和分布情況的研究還相對匱乏。在Web of Science 數據庫通過標題關鍵詞“microplastic、marine(river/soil/estuary/beach/lake)”檢索文獻發現,海洋微塑料污染是最受研究者關注的領域,土壤微塑料研究起步較晚(圖1)。與其研究熱度相反的是,土壤中微塑料的含量可能是海洋的4~23 倍,并且每年向土壤中輸入的微塑料量也高于海洋[19]。

圖1 基于Web of Science數據庫的微塑料賦存介質研究情況統計Figure 1 Statistics on research of the occurrence of microplastics medium based on Web of Science database

迄今,為數不多的研究表明,土壤環境中存在相當高豐度的微塑料。Fuller等[30]對澳大利亞悉尼某工業區土壤調查表明,微塑料含量最高可達6.7%;在瑞士平原地區也發現90%的土壤樣品存在微塑料污染[31];墨西哥東南部的傳統家庭菜園中也檢測到微塑料污染,豐度為2 770個·kg-1,主要成分以聚乙烯和聚苯乙烯為主[32];有些熱點地區土壤中微塑料含量甚至高達60%[32]。我國土壤環境中同樣也檢測到微塑料污染。上海郊區菜地中微塑料的主要成分為聚丙烯和聚乙烯,0~3 cm 土層和3~6 cm 土層的微塑料含量分別為(78.00±12.91)個·kg-1和(62.50±12.97)個·kg-1[20];我國黃土高原檢出微塑料含量小于0.54 mg·kg-1[33];我國云南省西南滇池河岸森林緩沖帶中檢測到主要成分以聚乙烯和聚丙烯為主的微塑料污染,豐度為7 100~42 960 個·kg-1[34]。表明我國土壤環境中存在微塑料污染,但是現有研究較少且無法描述微塑料污染的分布特征。

3 土壤微塑料的來源

土壤環境中微塑料的來源主要包括塑料薄膜和地膜等在農業生產上的使用、作物種植施肥、灌溉用水和污泥的使用以及大氣沉降等。

3.1 塑料薄膜和地膜

塑料薄膜和地膜主要成分為聚氯乙烯和聚乙烯,因其具有顯著的經濟效益,如高產、早收、提高果實質量和提高水利用效率,已成為一種全球應用的農業生產方式,然而作物收獲后其殘留在土壤中可能會破碎成微塑料,尤其是不合格地膜的使用,對土壤造成了嚴重的污染和損害[35]。塑料薄膜和地膜進入土壤以后,會經歷物理破碎、化學分解和生物降解等多個過程,并最終轉化為微塑料。近年來,全球農用薄膜的應用增長迅速,我國塑料薄膜和地膜的使用量也逐年增加,《中國農村統計年鑒》統計數據顯示,我國2017年農用塑料薄膜使用量達252.8萬t,其中地膜使用量為143.7 萬t,與2000 年相比分別增加了89.31%和98.92%。有研究表明,我國塑料薄膜和地膜使用量不斷增加,大量的殘留物滯留在土壤中[36-37],逐步破碎、分解、降解為微塑料,土壤微塑料含量達到72~260 kg·hm-2[38],成為土壤微塑料的主要來源。

3.2 有機肥料

通常地,有機廢棄物經過堆肥、發酵后作為營養物質被施用到農田中,實現了營養物質、微量元素和腐殖質的再次利用,原則上是一種環境友好的農業生產方式。然而,在有機肥料的生產過程中,大多數國家允許一定數量的其他物質存在,比如微塑料,例如德國是世界上對肥料質量規定最嚴格的國家之一,它允許肥料中含有占總質量不超過0.1%的塑料,并且對于直徑小于2 mm 的塑料顆粒并未考慮在內[39]。因此,施用有機肥料可能是一種不容忽視的土壤微塑料來源。雖然有機肥中微塑料的研究報道較少,但已有相關研究表明有機肥料中含有微塑料。Weithmann等[40]研究發現雖然有機肥料的不同生產方式和生產環節微塑料含量有所差別,但生物廢棄物發酵和堆肥產生的有機肥料普遍含有微塑料,其中粒徑大于1 mm 的約有14~895 個·kg-1。堆肥在全世界被廣泛應用,近10年歐盟的使用量不斷增加[41],我國是有機肥生產和使用大國,僅商品有機肥年生產量和年使用量均超過2 000萬t,有研究保守估算我國通過有機肥每年投入到農田土壤中的微塑料總量為52.4~26 400 t[5],微塑料通過有機肥進入土壤中的途徑值得警惕。

3.3 灌溉用水

大部分農作物在生長過程中對水資源都有較高的要求,灌溉用水是農業種植過程中十分重要的資源。就全球范圍看,灌溉用水的主要來源有地表水、地下水和凈化后的污水,我國的灌溉用水也主要來源于以上三種,但部分水資源匱乏地區存在農田污灌現象。關于海洋水體中微塑料含量的研究已開展較多,多數研究結果表明海洋水體中具有較高的微塑料豐度[42-43]。同樣地,微塑料在我國被調查的內陸水系中也普遍存在,在發達地區微塑料含量較高,其中次生微塑料是主要來源[44]。Luo 等[45]在長江三角洲調查發現,淡水水體中微塑料的豐度(1 800~2 400個·m-3)高于河口和近岸水體(900 個·m-3),小型淡水水體中微塑料污染比河口和沿海水域更嚴重[45]。灌溉用水的地表水來源主要有河流和湖泊。我國有多條河流被檢測出微塑料,長江口表層水中微塑料的平均豐度為4 137個·m-3,長江、漢江武漢段微塑料豐度分別為(2 516.7±911.7)個·m-3和(2 933±305.5)個·m-3,臺風前后閩江口微塑料豐度分別為(1 170.8±953.1)個·m-3和(1 245.8±531.5)個·m-3,椒江和甌江表層水微塑性豐度分別為(680±284.6)個·m-3和(955.6±848.7)個·m-3,甚至在青藏高原的河流表層水中也檢測到微塑料,豐度為483~967 個·m-3[46-49];我國湖泊中也有大量的微塑料被檢出,已有的研究報道包括太湖、鄱陽湖和系列小型湖泊等,太湖地表水樣品中微塑料的豐度為3 400~25 800 個·m-3,長江中下游的鄱陽湖、巢湖、高郵湖等湖泊表層水中微塑料豐度為500~3 100 個·m-3[50-51]。地下水是灌溉用水的另一個主要來源,也有研究報道了地下水微塑料的污染,其中美國的伊利諾伊州地下水中微塑料污染的最高豐度為15 200 個·m-3,另有研究發現鹽井的食用鹽中檢測出了大量的微塑料,綜上,地下水受到了一定程度的微塑料污染[52]。雖然污水處理過程能去除大量的微塑料,但凈化后的污水中仍存在含量較高的微塑料,日化用品中添加的微塑料和次生微塑料是污水中微塑料的主要來源,有研究表明污水原水和處理后的水中微塑料含量分別高達3 160 000 個·m-3和125 000 個·m-3,顯著高于已報道的地表水和地下水微塑料豐度水平[53]。綜上,灌溉用水可能是土壤中微塑料污染的一個重要來源。

3.4 污泥

污泥是污水處理廠的終端產物,其中富含有機質和微量元素,因而通常被當作肥料施用到農田中。污水處理廠的水主要來自工業廢水、生活廢水、雨水等,污水中大部分微塑料通過污水處理的沉降過程分離出來,最終夾帶在污泥中[54]。Mahon 等[54]檢測了愛爾蘭的七個污水處理廠污泥中微塑料含量發現,其豐度為4 196~15 385 個·kg-1。另有研究表明,歐洲每年每百萬居民大約產生125~850 t 的微塑料,并通過污泥排入農田土壤中[55],美國、澳大利亞、芬蘭、德國、法國、智利污水處理廠的污泥中含有微塑料也被報道[56-57]。綜合多項研究結果推知污泥中的微塑料平均含量約為170 900 個·kg-1[53]。在我國,污泥中微塑料含量的研究報道也屢見不鮮。Li 等[58]在我國11 個省份28 個污水處理廠采集了污泥樣本,檢測結果顯示,全部樣本污泥中微塑料平均含量為(22 700±12 100)個·kg-1(干污泥)并核算了我國每年大約有1.56×1014個微塑料顆粒通過污泥進入環境中。據計算,2015 年我國污泥總產生量約為4 000 萬t(含水率80%),隨著污水處理能力提高和污水處理廠數量增加,污泥總產生量也穩步增長,年增長量約為13%,據預測2020年污泥產生量約為6 000萬t[58]。研究表明,污泥傾倒不當會加劇土壤微塑料污染[54]。

3.5 大氣沉降

大氣傳輸是微塑料在偏遠地區沉積的重要途徑,密度較小的大塑料顆粒和微塑料顆粒會被風帶入到土壤環境中[59]。在偏遠地區,包括極地、青藏高原和馬里亞納海溝最深處,已經檢測到微塑料的存在,并且海冰中微塑料含量較高[49,60],大氣傳輸成為微塑料向偏遠地區尤其是人跡罕至地區遷移的主要途徑。最近的研究顯示,在巴黎、東莞、上海、漢堡等城市的大氣沉降物中檢測到了微塑料,纖維通常是大氣微塑料的主要形狀,在漢堡,碎片被發現是相對于纖維的主要形狀[61-62],這些大氣微塑料有可能從城市源頭運輸到其他地區,特別是人類活動和工業稀少的偏遠地區。現有研究已證實大氣沉降是土壤微塑料的主要來源之一,但關于大氣沉降中微塑料的研究還相對缺乏,需進一步加強微塑料的大氣傳輸范圍、沉降通量、源解析等方面的研究[63]。

4 微塑料對土壤生物的毒性效應

目前,研究者已對微塑料毒性效應和環境影響開展了較為廣泛的研究,但是大多數研究主要集中在微塑料對水生生物的影響[55]。土壤中的微塑料可以被土壤動物攝入和轉移,對土壤動物自身產生不利影響并隨食物鏈傳遞、富集,微塑料對土壤生物影響的研究還相對缺乏[24]。一般地,土壤生物包括生活在土壤中的微生物、動物和植物。進一步細分,土壤微生物包括細菌、真菌、放線菌和藻類,土壤動物主要為無脊椎動物,包括環節動物、節肢動物、軟體動物、線形動物和原生動物。當前已報道的研究已經涉及多門類土壤生物,但對于土壤生態系統影響描述的基礎數據仍顯不足[64]。基于土壤微塑料研究的文獻計量分析結果顯示,微塑料的毒性效應研究越來越多地關注微塑料和其他毒性物質的聯合毒性效應,出現頻次較高的其他毒性物質關鍵詞有持久性有機污染物、重金屬和抗生素等[25]。總體而言,關于微塑料毒性效應的研究,目前可大致分為自身毒性效應研究和負載毒性效應研究[26]。

4.1 自身毒性效應

目前,關于微塑料對土壤細菌和真菌的關鍵影響和具體機制還不清楚,但De Tender 等[65]研究表明微塑料會成為微生物群落的新棲息地,而且依附在微塑料上的微生物群落與周邊環境中的微生物群落存在顯著差異,并區別于周邊環境的細菌群落而出現。微塑料被土壤中的變形蟲、纖毛蟲和鞭毛蟲等原生動物攝入也已得到研究證實,就生物效應而言,根據已有研究可推測微塑料對原生動物的影響主要通過影響它們攝食對象(細菌、真菌以及其他原生動物)的特性實現[64]。土壤生態系統是土壤生物的重要棲息地,土壤生物無意識攝入微塑料后無法消化,將阻礙其腸道的食物吸收功能[66],并產生其他的生物效應。Zhu等[67]通過設置食物鏈模型研究了以白符跳(Folsomia candida)、尖狹 板螨(Hypoaspis aculeifer)、珠 甲螨(Damaeus exspinosus)為代表的土壤節肢動物對微塑料的生物效應,結果顯示三種節肢動物均促進了微塑料顆粒在土壤生態系統中的擴散,并且觀察到了白符跳對微塑料的回避行為。Ju 等[68]研究也證實了白符跳對微塑料的回避行為,并進一步揭示了微塑料對白符跳具有生長和生殖毒性效應,并能改變其腸道微生物菌群,類似生物效應也被Zhu等[69]研究證實。

蚯蚓是微塑料土壤動物毒性效應研究最為廣泛的模式物種之一,目前已有較多研究報道。Huerta等[70]以陸正蚓(Lumbricus terrestris)為受試物種通過設置系列微塑料濃度梯度量化研究了蚯蚓對微塑料的運輸和沉積特征,證實了蚯蚓對小粒徑微塑料的向地下運輸作用,同時Huerta 等[71]還研究發現高濃度的微塑料會顯著降低陸正蚓的生長速度。然而,Rodriguez-Seijo 等[72]以安德愛勝蚓(Eisenia andrei)為受試物種,設置微塑料濃度為0~1 000 mg·kg-1,研究發現,雖然微塑料導致蚯蚓的腸道組織損傷并激發了免疫系統,但是直至培養28 d后也未觀察到微塑料對蚯蚓的存活、幼體數量和體質量有顯著影響。除了蚯蚓以外,微塑料對土壤寡毛類環節動物(Enchytraeus crypti?cus)的毒性效應也被證實,微塑料明顯抑制其生長并且顯著改變了其腸道微生物菌群[73]。對于植物而言,有研究證實土壤微塑料阻礙植物根系對水分和養分的吸收并顯著改變植物生物量、組織元素組成、根系性狀和根際土壤微生物活性[25]。說明微塑料自身對土壤生物具有一定的毒性效應。

4.2 負載毒性效應

微塑料在環境中扮演著污染物載體的角色,目前已經在微塑料表面檢測到持久性有機污染物(鄰苯二甲酸酯類、多溴聯苯醚、多環芳烴等)、重金屬(As、Cu、Zn 等)、抗生素(四環素、阿莫西林、環丙沙星等)等環境污染物,間接對土壤生物產生毒性影響[74-75]。相較于微塑料毒性效應研究,微塑料上負載的污染物毒性效應的研究已經展開了多物種、多技術、多層次的廣泛研究,并已證實這些負載污染物均具有一定的毒性效應。因此,微塑料負載毒性效應成為目前研究的關注重點,并且研究主要集中在微塑料與負載污染物的吸附行為與復合作用下的毒性效應。

微塑料具有比表面積大和疏水性高等物理性質。迄今為止,已有較多研究顯示微塑料對土壤中不同類型環境污染物具有不同的吸附行為。Hüffer等[76]研究表明微塑料的疏水性與脂肪族物質的吸附系數密切相關,Teuten 等[77]研究發現土壤中塑料上的有機污染物濃度高于周圍土壤環境,說明塑料顆粒對有機污染物具有較強的吸附能力。但Gaylor 等[78]將蚯蚓(Eisenia fetida)分別暴露于僅添加多溴聯苯醚的土壤和同時添加微塑料和多溴聯苯醚污染的土壤中,結果顯示添加微塑料對蚯蚓體內多溴聯苯醚濃度沒有明顯影響。雖然重金屬元素的物理和化學性質多樣,但微塑料在自然環境中風化、破碎、分解的過程中會使其表面帶有電荷,普遍認為微塑料對金屬陽離子具有吸附作用[79]。研究發現微塑料對重金屬Zn 有較強的吸附作用,雖然在自然環境中微塑料和土壤對Zn 的解吸量都很小,但是在陸正蚓(Lumbricus terrestris)的腸道中微塑料對Zn 的解吸量(40%~60%)高于土壤(2%~15%),微塑料可以顯著地提高Zn在蚯蚓體內的生物利用率,但是進一步研究并未發現微塑料造成蚯蚓體內Zn 累積以及蚯蚓死亡和體質量變化等證據[80]。抗生素被廣泛應用于醫療和畜禽養殖業,最終可能隨著生活垃圾與生活污水等介質滲入到土壤環境中,抗生素和微塑料同時存在于土壤環境中,抗生素在微塑料上的吸附可能導致抗生素的遠程遷移并且可能導致環境影響復合效應。研究發現微塑料的多孔結構和氫鍵導致微塑料對各類抗生素存在廣泛的吸附行為,在淡水系統中5 種抗生素(磺胺嘧啶、阿莫西林、四環素、環丙沙星、甲氧芐啶)在5 種微塑料(PE、PS、PP、PA、PVC)上的分配系數(Kd)為(7.36±0.257)~(756±48.0)L·kg-1[81],土壤中也可能存在相似的吸附機制。Shen 等[82]研究表明微塑料的不同老化程度對抗生素的吸附能力沒有顯著影響,但是微塑料可以顯著降低抗生素的降解速率[83]。需要提及的是,關于微塑料與其他污染物的復合效應機理尚不明確,未來需要開展更多的復合效應機理研究。

5 土壤微塑料的污染防治

鑒于土壤微塑料的賦存和分布特征,土壤微塑料的直接污染控制技術難度和經濟成本較大,控制措施也鮮有研究。在土壤微塑料的間接污染控制方面,已有較多的技術研究和政策實踐。針對水體微塑料污染,在污水處理過程中,創新污水處理技術,降低出水中微塑料含量以及灌溉水中微塑料進入土壤的風險[84-85]。殘存在土壤中塑料垃圾的破碎、分解和降解是土壤微塑料的主要來源,針對塑料垃圾本身已經開發了焚燒技術、填埋技術、分類回收和化學處理技術等多維度處理技術,從根源上減少了微塑料在土壤中的累積。在政策方面,2015 年聯合國環境規劃署倡議在化妝品和個人護理產品中逐步停止或禁止添加微塑料,意大利政府也宣布從2020年1月起禁止化妝品行業添加微塑料顆粒。我國針對塑料污染也制定了一系列政策,2007 年發布“限塑令”,2018 年起禁止從國外進口24 類“洋垃圾”。2016 年5 月頒布的《土壤污染防治行動計劃》和2018 年8 月頒布的《中華人民共和國土壤污染防治法》都對農膜利用和垃圾回收作出了規定。2018 年11 月我國生態環境部、農業農村部聯合印發的《農業農村污染治理攻堅戰行動計劃》指出,加強農村生產生活垃圾污染防治,試點地膜生產者責任延伸制度,力爭2020 年實現90%以上的村莊生活垃圾得到治理、農膜回收率達到80%以上。綜上,雖然已有系列技術和政策措施通過間接方式降低微塑料的產生,但是鮮有直接從微塑料污染防控角度制定的環境保護政策。

6 未來研究展望

近幾年,土壤微塑料的研究增長迅速,研究主要集中于土壤微塑料的賦存與分布、來源以及自身和負載毒性效應等方面,但相關研究并不能充分、明確解答所研究的科學問題。從微塑料污染防治的角度來看,目前微塑料污染防控的技術體系和宏觀決策體系的研究仍為空白。綜上,未來關于微塑料的研究應主要關注以下兩方面:

(1)繼續加強土壤微塑料賦存與分布、來源以及自身毒性效應和負載毒性效應等方面的研究。該類研究為準確診斷微塑料對土壤環境的影響提供數據支持,但是目前研究的廣度和深度仍不夠,主要表現在以下方面:一是微塑料檢測方法多樣,亟需加強微塑料檢測標準制定的研究,統一檢測方法;二是在研究對象方面,鮮有研究關注農用地膜對土壤微塑料的貢獻,而農用地膜使用廣泛并且是土壤微塑料的直接來源;三是微塑料在土壤系統中的遷移機制是亟需回答的科學問題,而其物理、化學或生物過程主導的遷移機制研究較少;四是微塑料對土壤生物的毒性效應仍不明確,需繼續加強模式生物毒性效應的標準化研究,并加強微塑料與其他污染物的復合污染毒性效應與機理研究。

(2)加強微塑料污染防控技術和宏觀決策體系研究。基于研究演化路徑,需要依托于土壤微塑料的基礎研究數據和研究結果,目前基礎研究數據庫已初步成型,可以開展該方面研究以支撐決策制定,主要研究路徑有以下幾個方面:一是微塑料治理技術體系的構建,需要基于微塑料的物質特征與已相對成熟的塑料垃圾處理技術,針對性地建立和發展微塑料治理的技術體系;二是開展土壤微塑料的全鏈條物質流分析(Material flow analysis,MFA),通過構建物質流模型,定量研究土壤微塑料在環境中的源匯及各環節貢獻,并且基于毒理學研究結果與全生命周期評價方法(Life cycle assessment,LCA),分環節、分類別定量核算土壤微塑料的環境影響;三是基于以上研究結論和環境經濟學原理,開展土壤微塑料產生的驅動因素分析和因果關系推斷研究,為土壤微塑料污染治理防控的環境經濟與管理政策制定提供科學參考。