科幻小說中的異域文化

丁勾

著名科幻作家金·斯坦利·羅賓遜已有不少作品引進國內,包括星云獎、雨果獎獲獎作品“火星”三部曲和《2312》。由于金·斯坦利·羅賓遜是強設定作家,加上曾與劉慈欣進行過對談,很多人誤認為他是“硬科幻”作家——這是個誤解。

準確的說,金·斯坦利·羅賓遜是架空歷史/另類歷史作家。“火星”三部曲是另類未來史;更能明顯體現其架空歷史/另類歷史特點的作品,是獲得2003年軌跡獎最佳長篇的《米與鹽的時代》。在這部作品中,作者設想歐洲文明因黑死病滅亡,世界主要文明為伊斯蘭文明、中國文明和印度文明。西方文明完全缺席,意味著沒有歐洲文明,也沒有應歐洲文明而誕生的現代美國和澳洲,新大陸在三大文明影響下萌發成長。

《米與鹽的時代》一大特點是采用斷代史寫法,截取各年代片段,不同的年代,不同的地點,不同的人物,不同的故事,從黑死病爆發的14世紀一直到現代(原子能剛被發現)。換言之,小說可視為長中篇合集。這些小說采用的視角各不相同:蒙古將軍、鄭和麾下海軍將領、新大陸原住民和登陸新大陸的日本浪人、伊斯蘭科學家、乾隆時期的寡婦和她再嫁的伊斯蘭學者丈夫、君士坦丁尼亞的宮廷醫生、咸豐年間在中國生活的日本人、世界大戰時的中國軍官……通過他們的視角以小見大,反映時代景象。隨著時代更迭,有滄海桑田之感。

科幻小說中的“異域”元素并非《米與鹽的時代》獨有,數十年來或多或少地體現于很多作品中。科幻小說常見主題是這樣:科技發展對現代社會有何正面或負面影響?作為三大幻想文學(星云獎、雨果獎、世界奇幻獎)的基地,美國在幻想文學方面擁有極大話語權。因此科幻小說中的現代社會,是一種以西方文明為基礎的現代社會。當美國的創作者和讀者,他們將目光投向西方現代文明以外,希望從“異域”文化中尋找靈感或閱讀新奇感,而美國多元化的移民社會形式又給了他們得以表述“異域”的豐富選項和相較而言更容易接受“異域”文化的社會環境。

涉及“異域”元素的科幻作品的風格、表現形式多樣,甚至作者也有西方作者和本土作者之分。在此我們來盤點一下科幻作品中的“異域”元素。

這是科幻作品中最典型的一種異域描寫。從西方視角看,異域即西方以外的傳統文化和社會形態,迥異于現代社會,不隨科技發展而劇烈變化,社會發展程度較低的發展中國家自然成為適合展現異域的載體。約翰·布魯納在其1969年雨果獎最佳長篇《立于桑給巴爾》中虛構了兩個第三世界國家:位于赤道以南的非洲國家貝尼尼亞;以印尼為原型的東南國家雅康塔。貝尼尼亞經濟落后,現代化程度低,但人民安居樂業。雅康塔的原型是東南亞強人政治國家,雖然大力發展現代化,但政治民主程度低,推崇強人領袖崇拜。通過安排不同的結局,作者對兩個國家的態度一目了然。邁克·雷斯尼克創作的獲獎無數的《基利尼亞加》,更是將非洲肯尼亞的基里尼亞加搬到太空之中,試圖復刻一個“原汁原味”的基庫尤人“烏托邦”,在技術的支撐下堅守原始的民族傳統,最終卻仍然失敗。文章獨特的“異域”文化雖翔實生動,卻終究不過是源于固執和一廂情愿的社會實驗。

對第三世界國家的關注,還體現在尼爾·斯蒂芬森的作品中。尼爾·斯蒂芬森不止一次使用異域元素。比如大部頭另類歷史小說《編碼寶典》,故事主要發生地之一在馬來西亞。二戰時期,年輕的美國海軍密碼破解專家勞倫斯·沃特豪斯被委派到神秘的2702部隊,這個部門的任務是掩蓋德軍的恩格瑪密碼已經被破解的事實。他們躲在敵人身后,想方設法在情報戰中誤導敵方。在2702部隊服役的美軍中士鮑比·沙夫托,冒著生命危險執行沃特豪斯的計劃,與此同時,沙夫托的老朋友,日本的采礦工程師后藤田悟,被委派到菲律賓一座礦山中執行埋藏黃金的秘密任務。到二十世紀九十年代,一群美國極客試圖在馬來西亞建立不受限制的信息自由港,然后與黃金以及那段歷史產生了交集。

而尼爾·斯蒂芬森另一部作品,獲得1996年雨果獎最佳長篇的《鉆石年代》,則將故事主要發生地設定在未來的中國。這部小說的設定更大膽:全世界國家解體,民眾通過共同的道德觀念組成族群。在作者筆下,故事主要發生地所在的戰后上海是一個由不同族群占據的地區。科技發達的新維多利亞族群,相當于上層階層,在上海附近建造了一座小島“新舟山”,新舟山綠樹成蔭,高科技使瀑布永不斷流。另一方面,上海浦東有貧民窟,那里有貧民、暴徒組成的極端排外的本地團體“新義和拳”。上海地區外還有軍事組織“新太平天國”虎視眈眈。幾乎可以看作太平天國時期上海歷史的翻版,這暴露作者了文化意識上的“刻板印象”。

準確地說,賽博朋克是上述異域描寫的分支和衍生。對美國科幻文學影響最大的異域,其實是第一世界國家日本,它與賽博朋克的興起息息相關。在現實中,日本和美國有千絲萬縷的復雜關系。八十年代日本經濟泡沫繁榮時期,日資大量涌入美國,令美國民眾普遍產生危機感,這一社會氛圍影響了“賽博朋克之父”威廉·吉布森。對日本文化很感興趣的威廉·吉布森將日本元素(包括但不限于日本城市、日本產品、日本人物)融入到作品中,使日本元素成為賽博朋克最顯眼的特征。

在美國民眾眼中,日本是個神奇的國度。一方面,日本是最受西方現代文化影響的國家,擁有發達的社會和科技水平。另一方面,它又保留了特殊的“民族性”和獨有的傳統文化,這些特點強烈吸引著西方人。《菊與刀》,一部美國作者所著、滿足美國民眾對日本刻板印象的作品。雖然它對日本的描述是部分失實的,研究價值存疑,但是其影響力卻擴展至全球,以至于成為非日本人對日本的印象來源。

《神經漫游者》的巨大影響力,使日本元素成為賽博朋克標配。比如尼爾·斯蒂芬森的賽博朋克戲謔之作《雪崩》,男主角是一名韓美混血兒,但瘋狂崇拜日本文化,隨身攜帶兩把武士刀,砍人如切菜。理查德·摩根的賽博朋克太空歌劇《副本》,反派有典型的日本名字。不過《玩家一號》中的日本動漫游戲元素,來自于八十年代日本游戲對美國的“文化入侵”,這就是另一個角度的影響了。

除了日本,中國的香港也是賽博朋克的首選地點,這要歸功對賽博朋克美學產生極大影響的電影《銀翼殺手》。《銀翼殺手》本來打算拍攝為一部科幻黑色偵探電影,主角是典型的偵探硬漢角色,但是卻歪打正著地使“黑夜中的霓虹燈”成為賽博朋克美學標配。實際上,電影并未指名故事發生地為香港,之所以出現香港元素,原因之一是電影投資者有香港邵氏電影公司,當時邵氏正尋找機會進入美國市場。另一個原因則是受到在美國華人文化中占較大比重的唐人街文化的影響。1986年上映的B級片《妖魔大鬧唐人街》是對美國唐人街文化的另一種反映,全片將五花八門的港片元素一鍋亂燉,各種刻板印象大集合,特別是反派造型極似傅滿洲。

《神經漫游者》和《銀翼殺手》的巨大影響力,結果之一是使賽博朋克帶有一種“泛異域”色彩,簡單概括即“high?tech,low?life”。這種“泛異域”色彩并不特指具體某地,而是故事發生地呈現現代社會急速發展、貧富嚴重分化的特點。由于受當時全球化經濟的影響,東亞地區的日本和東南亞的香港成為典型。美國自然也存在“high?tech,low?life”,但對于美國作家、讀者來說,美國本土文化未免太無趣了。所以即使《雪崩》的故事發生地是在美國,斯蒂芬森仍然要設計一個香港小社區。

到新世紀,賽博朋克的影響力逐漸走下坡路,因為它具有嚴格的類型界限。但突破這一界限,就變成其他風格類型。比如哈努·拉賈涅米的“俠盜若昂”三部曲,雖然具有“意識傳送”這一典型的賽博朋克元素,但風格更偏向融合“超人劇變”元素的太空歌劇。

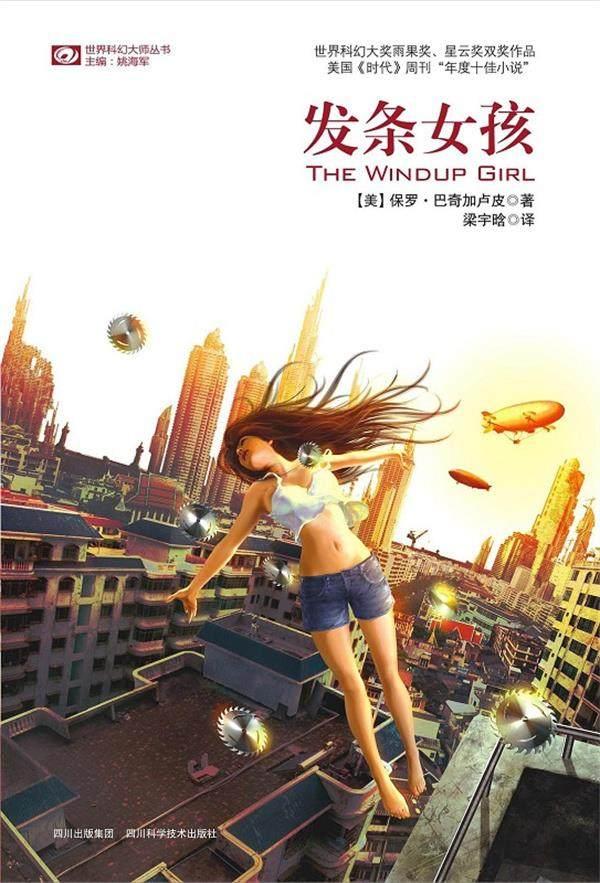

在賽博朋克類型科幻小說停滯不前的時候,非賽博朋克科幻小說《發條女孩》橫空出世。一方面它將異域文化特點推向極致,另一方面扮演了賽博朋克小說終結者的角色。

首先西方作者寫異域文化,往往缺少親身經歷,通過二手資料加上合理想象進行創作。前文提及作者金·斯坦利·羅賓遜、約翰·布魯諾、尼爾·斯蒂芬森皆如是。而他們描寫作品最便利的手段是堆砌傳統文化的“符號”,也即符號化寫作。比如《鉆石年代》中的茶葉、竹筏,很明顯是一種文化符號。而《發條女孩》的作者保羅·巴奇加盧皮曾在泰國生活多年,有豐富的生活經驗。他對曼谷的描述,來自親身經驗,細節豐富全面,并非簡單的堆砌符號。比如他對社會各階層描寫,上至達官貴人,中至販夫走卒,下至難民黑幫,連執法機關的粗暴腐敗都有涉及,構成了一幅鮮活生動的曼谷全景圖。

另一方面,雖然《發條女孩》不是嚴格意義上的賽博朋克小說,但除了互聯網,基本上涵蓋賽博朋克各種標志性元素:社會階層分化的“high?tech,low?life”,生化改造,日本元素(發條女孩在日本制造)等。尤其是賽博朋克作品中經常出現的無政府特點的混亂狀態,使末日前的曼谷栩栩如生。

《發條女孩》是二十一世紀最佳科幻小說之一,賽博朋克和異域文化相結合的集大成之作。自它出版發行后獲得大量贊譽,作者保羅·巴奇加盧皮也足以憑這部作品留名科幻史。

一些科幻作家的目光不限于地球,而放眼宇宙,于是產生了異域元素和太空歌劇(或以太空為背景的科幻作品)的結合。傳統太空歌劇或以太空為背景的科幻小說,默認以西方傳統或現代社會為設定背景,比如洛伊斯·麥克馬斯特·比約德的新太空歌劇“邁爾斯”系列,故事中的太空帝國正是以十九世紀的普魯士王國為藍本。

將傳統神話故事與科幻相結合而誕生的“科幻重述神話”也是一種很有意思的類型,其中具有代表性的就是羅杰·澤拉茲尼的《光明王》和《光與暗的精靈》。這兩部作品分別取材自印度神話和埃及神話。《光明王》中的故事結構以及“‘超人巨變’后的未來人類如同神靈一樣”的觀點更是影響了芬蘭作者哈努·拉賈涅米的“俠盜若昂”三部曲。

近年來最典型的“太空歌劇結合異域”類型作品,是2020年雨果獎最佳長篇《名為帝國的記憶》。作者安娜林登·韋勒是拜占庭歷史學博士,借助豐富的歷史知識,在太空歌劇背景下設定了一個帶有拜占庭文化特色的太空帝國。書中對帝國文化、政治制度、建筑等細節描寫翔實,但又并非簡單粗暴的挪用,而是進行了變形。其姓名、建筑、文化、政治制度等描寫,都頗異于傳統太空歌劇。雖然就寫作能力來說,作者還顯稚嫩,但出色的世界觀構建能力是其加分項,而且作者對文化差異有著非常敏銳的洞察力,小說主人公的旁觀者視角更是能夠相對客觀地通過觀察來展現一國文化現象,繼而發掘很多更深層次的緣由。對于曾在國外生活過、或者經歷過異國文化的讀者來說,這種視角帶來的體驗一定很能感同身受。

當下一個令人難以啟齒的事實是,在通常意義下,我們所謂的“異域”往往是以西方現代文化角度出發,帶有從高到低的俯視視角或獵奇視角。如果中國作家描寫美國,無論城市還是鄉間,甚至以美國經濟相對落后的鐵銹帶為背景,都很少會被認為這是在描寫“異域”。但是如果一名中國作家描寫印度、沙特、南非,就會被認為是“異域”。對待異域的態度其實反映了自身與世界的關系,只有擺脫這種“文化潛意識”,形成自己的“異域觀念”和“異域描寫”,才是真正的文化自信,從而創作出不同于常見的基于西方歷史文化的星辰大海、未來圖景,為讀者奉獻出全新的“世界觀”。

【責任編輯?:阿??吾】