非典型的典型

——從“羅爾純現象”談起

董 昕

羅爾純,第三代油畫家的代表人物,被稱為中國最出色的色彩大師之一,創作風格鮮明,極具辨識度,在國內外數次舉辦個展,得到學界和大眾認可。他一生與時代主流、與藝術市場始終保持著緊密而疏離的奇妙關系,他一度因其風格獨特性成為市場寵兒,卻又仿佛永遠游離在邊緣,并隨著市場起伏歸于平寂甚至被淡忘,曾被稱為“羅爾純現象”。他的藝術人生雖有其特殊性,卻也是20世紀下半葉許多藝術家的典型縮影。本文試圖以他的經歷為切入點,探尋其獨特風格的源流和特征,梳理后半生與藝術生態的交織關系,以及他和以他為代表的藝術家群體被時代、被大眾淡忘的原因。

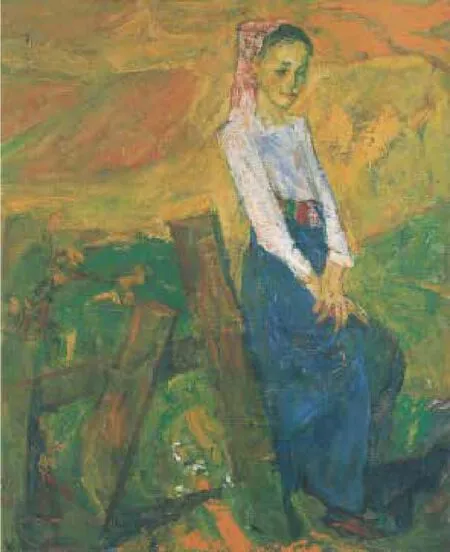

羅爾純 紅土 布面油畫 73.5 cm×73.5 cm 1980年

一、通往紅土的探索之路

弗洛伊德曾經說過:“藝術是被壓抑的欲望的滿足和升華”,我們也可以說,羅爾純的藝術是他被壓抑的熾熱情感升華的產物。他性格和創作有極大反差,與世無爭,少言寡語,即使在自己的個展中也安靜地“不似主角”,這樣的他在大眾刻板印象中應是理性、嚴謹的傳統寫實畫派忠實衛士,然而他偏以現代主義為切入點,開創屬于自己的形式語言,其濃烈色彩、概括夸張的造型、獨特的面貌極具辨識度,在20世紀百家爭鳴的畫壇中立得一席之位,并在風云變幻的藝術市場中獲得藏家和大眾的認可。看似沖突的元素在他身上有著奇妙和諧,在個人經歷的層面,他性格溫和甚至順從,其人生重要轉折點都有外力推動的契機,但在藝術方向的選擇中,他立場堅定,勇猛前進,在廣泛意識形態化的創作環境中逆流而行,“做人老實,畫畫不能老實” 李苦禪的這句話也可算作羅爾純人生的精辟總結。

羅爾純的藝術思想萌芽于小學和蘇州美專,小學的校訓為“血性”,蘇州美專的辦學精神為“載美麗文明、灑甘泉熱忱”,這種正直熱忱的思想和藝術一起根植于血液之中,塑造了藝術家的精神品格。在蘇州美專的學習讓他獲得了深厚的造型寫實基礎,在北京藝術師范學院的5年執教生涯中,對西方現代藝術的興趣,與吳冠中等摯友的交往,逐漸明晰了一生以表現為主的藝術選擇,隨后的幾十年他雖然在中央美術學院任教,但初心未改,始終與當時主流的社會主義現實主義創作方法相距甚遠,年輕時的經歷決定了他畢生道路的方向,他沿此路獨自前行,最終探尋出鮮明的個性化風格,呈現出獨特魅力。

羅爾純雖取法西方現代藝術,但他成功的根本原因在于他用精湛的現代油畫語言創作出具備中國意蘊和情懷的作品。在80年代之前,羅爾純經歷了漫長的探索期,他無法適應主題性創作方法,在油畫語言探索中雖然不斷精進探索,但始終沒有找到合適的道路,直到“文革”后,他回到湖南家鄉,被家鄉紅土吸引,創作《紅土》作品,前半生在油畫語言和形式的探索才終于找到生根發芽的土壤,“如果說藝術上也有“根”可以回歸的話,我想我的“根”應該歸在“鄉土味”上”。

羅爾純對“鄉土”的追尋不是獨立現象,與20世紀80年代的“鄉土寫實主義”美術時間重合,代表了當時一大批藝術家對人道主義精神的表達和關注。羅爾純的創作雖然自喻為鄉土味表達,但有別于鄉土寫實主義美術鄉土題材的特征,更多是借鄉土概念來實現繪畫語言的轉換和落地。“紅土“是在他已有藝術領域的繼續深化和發展,在之后的創作中,他突破了物理和時空意義,極大拓寬了“鄉土“這一概念的深度和廣度,提出的“何處不鄉土”的觀點,是從湖南老家的紅土為根,擴展到云南、新疆甚至世界所有承載民族和集體情感體驗的地方,喚起觀者情感深處的共鳴。

羅爾純 新疆之春 布面油畫 80 cm×90 cm 2009年

二、唯一的羅爾純

羅爾純在美術史上的重要性有著多重含義,20世紀下半葉,在伴隨政治態度而占據主流的社會主義現實主義主題繪畫之外,仍有許多藝術家汲取西方現代主義思想,開展多種藝術實踐,做出了有益探索,羅爾純正是其中的佼佼者之一。他從印象派以后的現代主義入手,吸收各流派所長,如凡·高的色彩、塞尚的造型、馬蒂斯的線條、莫迪里阿尼的人物等,在色彩、構圖、造型等油畫語言上,練就了純熟的功力,同時他將國畫中的概括線條和寫意筆觸注入油畫創作中,形成更符合中國審美習慣的精神性表達,與觀者形成情感交匯。在東西藝術融合創新方面,羅爾純做到了“博采眾長、為我所用”,形成獨特的個人面貌,為東西主流學界和大眾接受,構建起屬于他自己的繪畫宇宙。此外,在學院教育和社會美育方面,他和他的作品也起到積極的推動作用。

激越濃烈的色彩是羅爾純最為突出的特色,他對色彩的處理主要受后印象派的影響,如凡·高的色彩提純和塞尚的色彩塑形。他對色彩規律認識和感受,經歷了從“客觀真實”到“主觀真實”的轉變,其早期作品經歷過灰重色調時期,在之后實驗中不斷提純,并強化關系處理,終得協調統一。他將外部表象剝離,表現他心中的物象本質色彩。在他創作成熟期,筆下物象色彩都高度提純,明亮的色彩已然是藝術家的情感載體,在畫面中他弱化空間和體積,大量使用對比色和大色域,建構出高度個人化的色彩系統。在他最具代表性的鄉土主題繪畫中,畫面常為大塊面色彩布局,以濃烈的紅、黃色調為主,整體畫面彌漫著紅土高原在強烈日光下的濃郁色彩,極具氛圍張力,“營造出一種既醒目響亮又歡快明朗,既抒情寧靜溫文爾雅又詩意盎然的氛圍”。高純度的色彩輸出藝術家高密度的情感,主觀化的色彩使藝術家與觀眾建立了緊密強烈的情感聯系,呈現直觀的感染力。

在羅爾純的人物繪畫中,與濃烈色彩形成鮮明對比的,是清瘦而內斂的人物形象,在人物塑造方法上,他或許受過莫迪里阿尼的啟發,拉長人物身體比例,姿態內斂,面部神態沉靜,帶有若有若無的疏離情緒,但莫迪里阿尼的人物輪廓線條更趨柔順平滑,羅爾純的線條則更有力,形體變形夸張有頓挫節奏,內斂而富有張力,隱隱有生命力意欲噴薄而出,更貼合中國人的精神性格。在他的畫面里,人物往往不似主角,更像是構成畫面整體效果的組成元素,在具象形象基礎上,通過減少細部刻畫,簡略甚至模糊人物五官,凸顯出人物的無盡的情緒,與國畫中的“留白”有異曲同工之妙,這種“清晰的模糊感”,頗具表現性意味。人物形象的情緒的“內化“處理,一方面與色彩的“外向”渲染構成了精神層面的“冷暖平衡”,另一方面也符合了傳統意義上中國人的民族性格特征,能充分喚起觀者的情感共鳴。他大量的風景寫生也明顯具備同樣特征,丘陵、山巒、樹木等保留基本具象特征,再賦予抽象意味的精煉、概括和變形,再現的不僅是客觀真實,更是藝術家對物象瞬間感印象,以及豐沛的主觀情感。

羅爾純 陽朔 60 cm×73 cm

羅爾純高度提煉的概括能力,首先得益于他的速寫方法,由于年輕時繪畫機會少且珍貴,羅爾純練就純熟的“快畫法”速寫功夫,將速寫作為記錄的功能性工具,其塑造對象的手法,是從自然對象入手,抽取最富表現特征的因素,將對象加以簡約概括,他的很多油畫都是在速寫基礎上完成的,如代表作《歲月》就是在兩張小速寫頭像的基礎上完成的,快速的創作方法,注定會拋棄很多細節刻畫,但也能保留并呈現藝術家的最初的創作感受,凸顯表現性和直觀性。另一個主要原因則緣于他在水墨創作上的深厚造詣,將國畫中的造型和線條融入油畫創作中。受吳作人、李苦禪影響,羅爾純約在43歲之后開始國畫創作,水墨線條的恣意和不可修改給了他啟示,也極大影響了他油畫中的造型和線條,“油畫要從反復修改、深入細致刻畫的作畫方式中擺脫出來”,他創作國畫多先勾勒后潑墨,灑脫放松,人物創作更多似墨戲寫之,大筆觸直接變形形體,較少見線條反復勾勒。禽鳥類如雄鷹、公雞形象可見深受李苦禪的影響,用筆遒勁,造型夸張,在動態中凸顯生動性和力量感。油畫多用體面塑造用筆,而他則將國畫毛筆中的皴擦點染帶入到油畫創作中,并在油畫中疊加了寫意國畫中的敏銳和意趣。如在晚年創作的《桂林山水》中,他用油畫營造出青綠山水的清雅之味,遠景用藍色勾勒山頂輪廓,山體用豐富的綠色皴搓涂抹,頗有中國傳統意趣,畫面不僅具備了西方體系中的抽象美和形式美,也與中國畫的意境美有了異曲同工之妙。

與同時期很多藝術家相比,羅爾純較早受到主流關注和認可,早在中央美院任教時即有許多評論家對其風格給予積極肯定,并陸續舉辦聯展或小型個展,能在寫實為主的創作環境中獲得主流認可,有其自身必然性,首先源于他純熟的繪畫語言,有著深厚的功力,在此基礎上,他突破了藝術的時空、地理、流派等限制,他作品中既有西方流派的濃烈色彩,也有中國筆墨的無限意趣,這其中最主要原因是,他在所謂的“形式和內容”之間找到了平衡,通過各類技法的融合探索,最終形成了收放自如,張弛有度,富有節奏的效果,做到了具象形象的抽象美表達。他從紅土入手,避免落入形式主義的空洞,將形式美落地到生活中,但又賦予其更高的精神性表達,如評論家邁克·蘇利文所評:“在中國當代藝術中,羅爾純看來不屬于任何學院或流派,他一直遵循著自己的風格。”在相對保守的寫實主義和激進的現代主義的博弈中,羅爾純給出了自己的解答。

在學院教育方面,羅爾純也和創作一樣,有著清晰堅定的態度。他進入中央美術學院第三油畫工作室教學后,對當時學院藝術教學的利弊做出了準確的判斷,并對畫室改革提出了有效建議。他認為畫室教學雖有利于藝術傳承和教授,但容易陷入固定風格承襲的窠臼,要培養有創新性、創造性的人才,需要做到因材施教、細化畫室分類教學模式、創新課程學習和學分標準,科學完善專業資料、允許學生變換畫室等,他的諸多建議一方面能夠從制度上保證專業研究和教育的深入,另一方面主張給學生極大的主動性,即使放到今天也仍具備現實指導性;在大眾美育方面,羅爾純筆下具象形象和抽象美色彩的“組合”,應和了當時主流大眾的審美習慣,同時借由20世紀下半葉藝術市場的興起、宣傳媒介和新興媒體技術的發展革新,他的作品和風格通過展覽、拍賣、印刷等渠道,為更多大眾認識、熟悉并接納。通過他對中西藝術的“調和”,增加了西方現代藝術的“可讀性”,拉近了其與中國大眾的心理距離,并豐富了大眾藝術認知的層次。作為老師和藝術家的羅爾純,在學院和社會美育方面,都有著積極的時代意義。

三、從聚光燈下到青燈黃卷

羅爾純 村郊 91 cm×65 cm

在藝術人生之外,羅爾純的市場人生也同樣有著典型意義。隨著社會經濟發展和藝術生態不斷完善,藝術市場已不再是洪水猛獸,藝術和商業有了更多元緊密的聯系,越來越多的當代藝術家主動或被動地參與到市場中,他們地位、聲望的建立,甚至是藝術事業的發展都和這個龐大的藝術商業體系緊密相連。羅爾純聲望的高峰,正與20世紀90年代中國藝術市場的蓬勃發展階段重合,甚至他的創作周期起伏,在自身持續的學術探索外,也與市場相互印證。

20世紀80年代以后,臨近退休的羅爾純獲得更多自由創作時間,加之“紅土”創作方向的明晰,他逐漸進入作品高產期,完成了《望》《傍水人家》《歲月》等代表作品,彼時的美術界雖然有鄉土寫實主義、傷痕美術、新潮美術等各類思潮,但反映在市場上,港臺地區和海外藏家仍舊占據市場主流話語權,加之新媒體的發展和公共參與的廣泛度,那些直觀表達藝術家情緒,引發觀眾共鳴,同時又不脫離傳統審美習慣的現代主義作品顯然更受藏家和大眾歡迎。羅爾純作品因其濃烈色彩、平面性、裝飾性等各類原因得到關注,但直到2006年和百雅軒開始合作,舉辦首個大規模個展后,其聲名才終于打開。之后由百雅軒作為幕后推手,借助一系列展覽和出版對羅爾純的聲望進行推廣,先后在蘇州博物館、中國美術館等國內知名的美術館博物館舉辦個展,同時他的作品以絲網版畫形式進入到中產階級收藏群體,并在各類出版物和媒體傳播中為大眾熟悉,羅爾純迅速被市場接納并達到聲望頂峰,最為代表的是1994年代表作《傍水人家》,同一件作品,2007年他聲望初起之時拍賣成交價為143萬元,四年后的2011年,也就是羅爾純名聲最盛之際,該畫成交價達1012萬,達上次拍賣金額的7倍之多。但僅在短短十年后,羅爾純的名字便不再是市場的高頻詞匯,2015年他不幸去世后,關于他的研究和后續發展也沒有深度展開,作品上拍量、成交量和成交價均較大幅度回落。這中間除卻藝術家本人個性等緣由,更有著經濟、技術、時代等深層原因,我們可以從他和吳冠中的市場對比中窺得一般。

羅爾純 傣族女孩 41 cm×58 cm

羅爾純 欄桿 60 cm×72 cm

彼時吳冠中和羅爾純兩位知音,都與商業機構百雅軒合作推廣,且都取得了耀眼的成績,然則兩人的市場人生,在短暫交匯后,走向不同的終點。吳冠中一路高歌挺進明星藝術家陣列,成為那個時代成功的典范,而羅爾純顯然后勁不足,短暫輝煌后逐漸暗淡。這首先是源于兩人迥異性格,吳冠中性格激昂、善于表達,并有書寫畫等多種發聲途徑,具備主動性,羅爾純則是將全部感情注入創作中,甚至有一種殉道者的精神,作品幾乎是他唯一的表達途徑;在創作風格上講,雖然兩人都以風景為主,吳冠中創作階段差異化明顯,風格變化大,且多大尺幅創作,較易引發市場關注,創造熱點事件,而羅爾純作品平均尺寸較小,風格變化和緩;再次是兩人形式美表達的市場和大眾接受程度差異化,同為油畫家,吳冠中作品題材多選取典型江南水鄉風景,在點線面構成上裝飾感和韻律感強,油畫創作在面貌上更似水墨,有清雅秀麗之味;羅爾純以鄉土題材為突破口,雖有強烈的表現性為特征,但與吳冠中、與同期很多鄉土寫實作品相比,介乎平面裝飾和敘事寫實之間,相對而言受眾群體有限。兩人作品均通過絲網印刷技術進行復制發行,極大擴展了大眾認知度,但是在機械復制時代,由于受到印刷技術、成本、傳播介質的限制,平面化、韻律感、裝飾化意味更為凸出的吳冠中作品優勢明顯,羅爾純作品色彩雖濃郁,但大色域的豐富性和細膩性也可能被印刷技術限制,不能得到充分有效的傳達;再有在市場發展路線上看,吳冠中屬于“墻外開花墻內香”的迂回路徑,他的作品經由香港畫廊、藏家和國外的運作和發酵,先期獲得國際關注度后再返回大陸市場;羅爾純雖曾和紐約、巴黎等藝術機構合作展覽,但由于身體原因提前返國,未能長期合作,而大陸主要由百雅軒一家進行運作,局限性在所難免,這也從側面反映出大陸市場初期發展時追隨西方市場判斷標準,具備一定的盲從性。隨著21世紀后半葉市場泡沫的冷卻,市場進入回調冷靜期,加之市場關注點對新生代青年畫家的轉移,除少數如吳冠中等明星藝術家行情仍舊穩定,更多如羅爾純一樣的藝術家則逐步暗淡或退出市場舞臺,“羅爾純現象”表面看來是學術現象和藝術史領域問題,但其與藝術市場發展軌跡也有相互影響關系,并具備更大的普遍性特點。從個案角度看,通過市場運作,羅爾純獲得更多社會關注度,以百雅軒為代表的經銷商通過大量推動、籌備美術館展覽和出版事業,獲得商業肯定。在2006年9月羅爾純油畫個展之前,其作品拍賣估值最高在25萬元,最高成交價為30.8萬元。在之后近十年間,隨著展覽舉辦次數、規模和機構影響力都不斷增加,其拍賣指數和價格也同樣水漲船高,最高昂的價格反過來能吸引更大的社會關注度,并強化了藝術家的聲望。在20世紀及以后的藝術生態中,藝術家聲望的建立需要評論、展覽、收藏家、市場等各類因素共同參與完成,同時又是彼此促成的關系,雖然仍有很多藝術家對市場“談虎色變”,但市場概念早已超越字面含義,成為更復雜、更多元素的立體網絡,這是時代發展的必然趨勢,也是無法否認的事實。

以羅爾純為代表,20世紀的中國仍有許多優秀藝術家有廣闊的研究和深入挖掘空間,包括他的學術價值、藝術史價值,以及置身20世紀不可回避的藝術與商業交織下的總體評價,尤其是以從現代主義流派中汲取營養的藝術家群體為甚,如吳大羽、林風眠、衛天霖、沙耆,甚至包括趙無極、朱德群等國外“回流”藝術家,雖然他們中有許多通過“曲線救國”的路徑,被海外和港臺收藏群體“引”回大陸市場,但他們在大眾審美習慣土壤中仍顯“水土不服”,原因不外乎以下幾點,首先從表象看他們的創作脫離政治性語境,與救國圖存和后來的社會主義現實主義的主流氛圍格格不入;其次他們普遍從印象派之后的西方現代主義汲取養分,努力將東西方藝術進行精神性融合,并將與個人或者集體生活、信仰和知識體系緊密建構其中,即便具備強烈的現實關懷,但外化到體現形式和題材中往往具有隱喻性,不具備敘事和直觀訴說的功能,這對以寫實為主流審美的大眾來說,仍舊需要一個很久的接受過程。我們看到,藝術市場的介入雖給藝術創作帶來諸多弊端,但也會有一部分不屬于主流的藝術家,因為被資本和大眾關注得以被發現、被研究,這是藝術市場的積極意義。此外,在藝術網絡更加立體多元的當下,如何反觀歷史,挖掘更多的“遺珠藝術家”,并總結經驗,更有效地利用當下藝術生態,促進藝術家和市場生態下其他因素的良性互生,也是對所有藝術從業者提出的更大的課題。

羅爾純 新疆老人 152 cm×100 cm