淺論20世紀中國畫變革中的陳少梅及其傳派

在20世紀前半葉的中國畫領域,陳少梅是京津畫壇英才早發的杰出畫家,是津門國畫界的師首和帶頭人。他與其他津門前輩畫家一起,致力國畫的傳承和發展,奠定了20世紀后半期津沽畫壇發揚傳統并且與時俱進的基礎,造就了一支重視傳統并推陳出新的隊伍,為弘揚優秀文化傳統和發展新中國的津門國畫作出了重要貢獻。在當前的文化建設中,紀念陳少梅百年誕辰,舉行陳少梅及其嫡傳弟子的作品聯展,思考陳少梅及其傳派的藝術,對于深入認識傳統的繼承與發展、思考經濟全球化背景下自覺地發展地域文化,顯然具有重要意義。

陳少梅主要活動于津門,但他的早歲成才并引領津門畫壇,都離不開20世紀前半葉的京津文化圈,特別是畫壇的傳統派。自從上個世紀之初,各界仁人志士在內憂外患中振興中華以來,繪畫界就出現了兩大流派。一派是引西入中、融合中西、洋為中用的融合派,徐悲鴻、林風眠和劉海粟是最主要的代表。另一派是借古開今、古為今用、與時俱進的傳統派。除去大家熟知的齊白石、黃賓虹等家,還有英年早逝以至被歷史遺忘的陳少梅之師金北樓等人。

前一派以美術院校為改革中國畫的策源地,更注重繪畫經世致用的功能,有意拉開古今國畫的距離,以西方的藝術觀念融合中國畫的技法,刷新了中國畫的面貌。其中寫實一支逐漸成為主流,在現代題材的人物畫和謳歌新時代的山水畫、花鳥畫方面,作出了突出貢獻。后一派以繪畫社團為弘揚傳統的重鎮,更注重繪畫陶冶性情的審美作用,強調民族繪畫的繼承發揚,堅守國畫特有的文化精神和語言方式,在新中國成立前一直是影響廣泛的主流。半個世紀以來,雖有地位的沉浮,但一直與融合派爭鳴互補,成為在世界格局中發展特色鮮明中國美術不可或缺的力量。

在20世紀的傳統派中,大體又有兩種取向。一種以繼承發展古代文人寫意畫為主,或走向民間改變文人趣味,或追溯上古文化源頭探索民族精神,但無不師法造化,吸收新機,大膽創造。齊白石、黃賓虹最有代表性。另一種以繼承古代院體精整工細畫法為主,擺脫古代末流文人畫的空疏恣意,積極繼承宋畫和院體“精于體物”的傳統,強調臨摹入手和古法寫生,同時并不忽視繼承文人畫的文化性與精神性。“中國畫學研究會”與“湖社畫會”,代表了這種藝術取向,活躍于京津,影響于海內外。而這一派的導師和精神領袖就是金北樓。

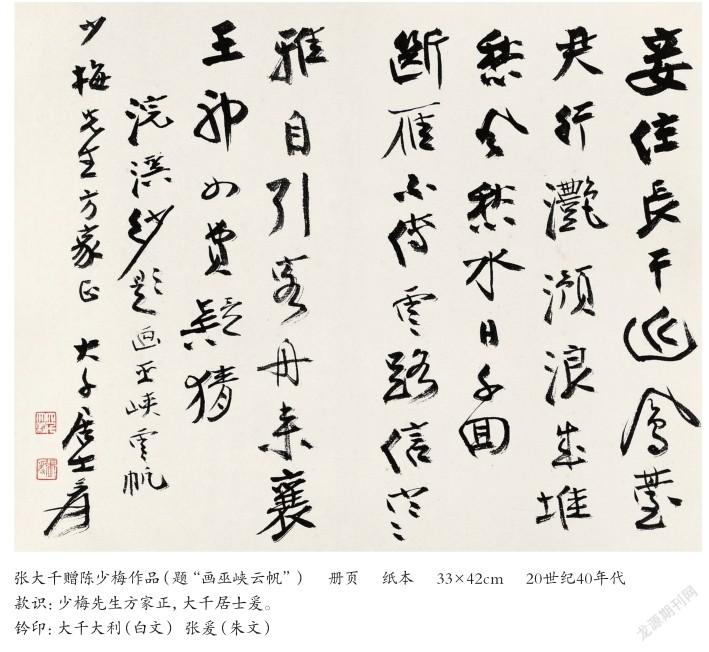

金北樓在1926年去世,陳少梅是金北樓最小的弟子,英才早發,弱冠已名滿畫苑,長期主持“湖社畫會天津分會”,弘揚傳統,創作課徒,新中國成立之初,即受命擔任天津文藝工會負責人,雖不幸在1954年去世,卻于上世紀30年代已在天津設帳授徒,從學者眾多,形成了陳少梅傳派。其中的馮忠蓮是陳少梅的學生和夫人,20世紀后半葉全身心投入古代名畫的復制,于2001年去世。孫天牧是陳少梅的高足,只比陳少梅小兩歲,新中國成立后,始而投入古代名畫經典的復制,繼之遠赴吉林藝術學院,從事中國畫教學,退休回京后,繼續精研古法,博采新知,如今已望百之齡。

從三代師生的傳承中可看出,被稱為北宗的院體一派,薪火相傳,與時俱進。陳少梅、孫天牧、馮忠蓮的作品展覽,從一個方面體現了京津中國畫傳統派的特色,積累了在20世紀西方強勢文化下,努力“精研傳統,博采新知”取得成就的經驗,重溫他們的經驗,有利于尋求國畫穿越歷史雄立世界的啟示。

20世紀始于金北樓的陳少梅傳派,從一個方面順應了時代需要。他們對于傳統的選擇,偏重院體,迥然不同于清代的主流,尤其有別于清末民初的末流文人畫。其藝術主張與藝術實踐,與康有為以院體為正宗、陳獨秀對文人畫的批判,遙相呼應。在中國古代繪畫史上, 宋元是兩個高峰,宋代畫院繪畫影響朝野,元代以后院體繪畫有沉有浮,業余文人畫漸成主流,其中的關鍵,在于明末董其昌提出的“南北宗”論。

“南北宗”論是論山水畫的,以佛教分為南北兩宗為喻,把唐代以來的畫家分為南北兩個流派。認為南宗始于詩人王維,代有傳承,畫家是不以繪畫為業的文人畫家,畫法是并非刻意經營的水墨渲染,創作則 “以畫為寄”“以畫為樂”,不是“心為物役”的“漸悟”,而是“一超直入如來地”的“頓悟”,是實現“天人合一”的自由抒發。北宗始于云麾將軍李思訓,后代傳承者多是以畫為業的宮廷畫家和民間畫家,畫法精益求精,青綠巧整,刻意描繪對象,作畫辛苦有加,屬于“頓悟”,“歷劫方成菩薩”,董其昌認為不適于業余文人畫家學習。

“南北宗”論主張,在筆墨與丘壑之間,筆墨第一;在師古人與師造化間,師古人第一;在細心刻畫對象與表現大自然印象間,表現大自然印象第一;在文雅的陰柔美與刻露的陽剛美之間,陰柔美第一;在藝術苦功與豁然頓悟之間,頓悟第一。實際上,南北宗論的實質,在于提出兩種藝術思想、兩種審美情趣導致的兩大畫風,進而揚南抑北,尊文人畫,貶畫家畫。從糾正彼時文人畫時弊而言,針對了文人職業化的媚俗趨向。從山水畫探索而論,是尋找一條宋元兩座高峰之外的創新途徑,具體說來,就是以簡化古人丘壑的半抽象程式充分發揮筆墨個性。

歷史地看,董其昌的主張有得有失。他強調繪畫的文化性、主觀性、書寫性、含蓄性;主張讀萬卷書、行萬里路;重視筆墨語言在藝術美中的分量;主張創作的自由,超越前人,不做畫奴,都有合理性。他思考和實踐的近乎半抽象的山水畫,也不失為一種探索。但問題是輕視了師造化,削弱了對萬物的觀察,漠視了藝術苦功,看輕了藝術表現的真才實詣。正是這種主張的負面作用,導致了后來淺學者流的一味摹古,沉溺于舊程式,過渡書法化,一心作筆墨游戲,意境空泛,畫法雷同。這種情況在清末民初達于極點。

惟其如此,從“五四”前后,改革中國畫就開始了。從思想上分,有激進派和穩健派之異;從文化看,有融合派與傳統派之別。融合派的主力雖致力于引進惟妙惟肖的西方寫實主義,但也主張與宋畫精心察物象的傳統相結合,但反對文人畫、寫意畫的空洞隨意,主張寫生,反對臨摹。傳統派恢復了師造化的傳統,既重視臨摹,也進行寫生,或者由繼承明清個性派文人寫意畫傳統上追宋人,但高度重視以筆墨為核心的藝術語言方式和妙在不似之似的造型觀念,黃賓虹更打通了西方印象派、抽象派與中國寫意山水畫的點線組合,使渾厚華滋的山水畫貼近了自由蓬勃的民族心靈。或者在廣泛認真地臨摹宋畫經典與歷代院體名作中,繼承并綜合前人提煉生活的筆墨圖式,再以古法進行寫生,使中國山水畫穩健扎實地推陳出新,走向現代。

有留學經歷的金北樓,視野開闊,主張“精研傳統,博采新知”,對傳統既有重點選擇,又有包容。他最重視北宗的真本事,說文人畫只能石分三面,北宗則表現山石的千變萬化。但他也不忽視藝術陶冶性情的功能,看重南宗山水畫表現的文化韻味,主張畫家既要有藝術表現的真本領,又要表現人品,抒寫感受,體現個性,創造動人的意境。他通過開辦中國畫學研究會,教授弟子,傳播民族藝術。又通過古物研究所,提供畫家直接面對古代經典學習的機會,擺脫了幾百年來因轉摹失真學不到古人真本領的困境。雖然由于他去世過早,本身的藝術沒有充分達到他的追求,但是他以北宗院體為突破口實現北骨南韻而恢復傳統活力的認識和綱領,通過弟子和再傳弟子的努力,產生了深遠的影響。

同樣早逝的陳少梅,是金北樓最喜愛最年輕的弟子,一生醉心藝術,而不以藝術為謀生手段和攀高結貴途徑。他是金北樓弘揚傳統主張的出色實踐者,從臨摹歷代北宗院體名跡為主,上溯宋元。取法于李成、郭熙、唐寅、仇英、馬遠、夏圭、戴進、吳偉,山水人物并工,筆墨精熟,丘壑多變,心敏手巧,優入勝域。他的作品深得北宗精整爽健,又吸收南宗的文雅精微,創造了一種精雅之美,嚴謹、精密、嫻熟、瀟灑、有情調、有韻味,比一般的院體畫含蓄精微,比一般的文人畫功力深厚,堅持了中國畫的語言方式和審美韻味,形成了南風北骨的風采。在上世紀三四十年代,他多畫傳統題材,營造雅致超脫的意境,歌頌人與自然的和諧,體現高尚脫俗的情趣。在新中國成立后,他更以古法寫生為基礎,推出了富于生活風情的《頤和園玉琴峽》、《小姑山》等佳作,在寫實主義的話語權下,顯示了傳統自足發展的生命力。

在陳少梅眾多的弟子中,最忠實傳承其繪畫藝術風格的學生是孫天牧與馮忠蓮。他們的臨古作品可以亂真,不但在新中國成立之初手工復制各大博物館經典之作方面貢獻突出,而且經意傳承,努力創作,為社會留下了精品佳作。孫天牧早年學南宗,后來跟陳少梅學北宗,對南北宗的不同筆墨有精到的解讀,他的畫亦屬北體南風,直承陳少梅,但與陳的精妙靈秀比,更有北人的質樸與爽健。上世紀六十年代,他在吉林省工作期間,以實地寫生觀察感受為基礎,運用來自傳統又經過豐富筆墨圖式和高度的心手相應,創作出《吉林汪清秋光》、《層林盡染》、《霜葉紅于二月花》等表現現代題材的作品,構圖新穎,略參西法,夸張色彩,突出空間,充滿生活氣息,顯示了運用傳統筆墨表現新意境的成就。

從金北樓到陳少梅及其傳派,一脈相承,與時俱進,順應了時代審美的需要,成為20世紀繼承北宗傳統有所新變的杰出代表,重現了沉寂三百多年的北宗輝煌。他們以比北宗畫家開闊的眼光,追尋人品與畫品統一、精神性與技能型統一的傳統,在刻苦磨練而成的真才實詣中,表達悅目賞心的意境和感受,體現文人畫強調的人與自然和諧的觀念,“由技進道”地實現了創作的精神自由和感情升華,推出了“北骨南風”的獨特面貌,滿足了廣大觀眾熱愛傳統文化的審美要求,為從不同方面繼承民族優秀傳統,開辟了行之有效的道路。他們既不是古代的院體畫家,也不是古代的文人,創作表明,他們是近現代有文化托命感的自由職業者。

在傳統一定程度被遮蔽的歷史條件下,他們循古法而出新意,立定腳跟,不染時風,淡泊名利,精益求精,樂此不疲,為我們弘揚優秀傳統,積累了寶貴經驗,提供了珍貴啟示。以往對20世紀傳統派畫家的研究,局限于特級大師齊白石、黃賓虹等人,對京津傳統派名家的研究,起步較晚,然而天津畫家學者對陳少梅及其傳派的研究,已取得明顯的成果。特別學界對整個20世紀中國的反思,把繪畫演進與中國文化生存發展與國際環境聯系起來,把全面發揮藝術功能與弘揚民族精神民族價值觀聯系起來,把民族身分認同與傳統藝術思維方式語言方式聯系起來,已經徹底擺脫了簡單化地理解藝術與政治的關系的思維,超越了以融合派為革新派以傳統派為保守派的思維定勢,充分看到了20世紀以來的中國畫發展既是開放包容而善于消化的結果,更是固本自強掙脫種種遮蔽承傳民族優秀文化傳統的結果。洋為中用的融合派和古為今用的傳統派之爭鳴和互補,為民族繪畫的發展,為滿足人民多方面的精神需要,分別作出了不可替代的貢獻。從金北樓、陳少梅,到孫天牧、馮忠蓮的藝術道路具體而微地顯現了這一歷史經驗。

當前繪畫市場的經營者有些盲目地追求國際化,缺乏文化自覺意識的藝術家又唯西方馬首是瞻,以致民族文化的安全受到來自洋人鈔票背后價值觀的蠱惑,已經產生了不良影響,既無益于提升文化的軟實力,又阻礙了對傳統精髓的認知。因此,紀念國畫領域各種傳統派的杰出畫家,探討被塵封的歷史經驗,弘揚中華文化傳統包括繪畫傳統的普適價值,就具有長遠的戰略意義。把地域文化建設發展納入這一戰略目標,則是發展地域畫派的關鍵所在。

(此文系中央文史研究館館員、中央美術學院教授薛永年先生在天津紀念陳少梅誕辰100周年座談會上的發言)