他的生命,與他無關

張一航

阿爾貝·加繆曾說:“在我看來,沒什么比死在路上更蠢了。”而在加繆獲諾貝爾文學獎三年后的1960年,他卻偏偏死于車禍。仿佛是命運的玩笑,透著荒誕的氣息。

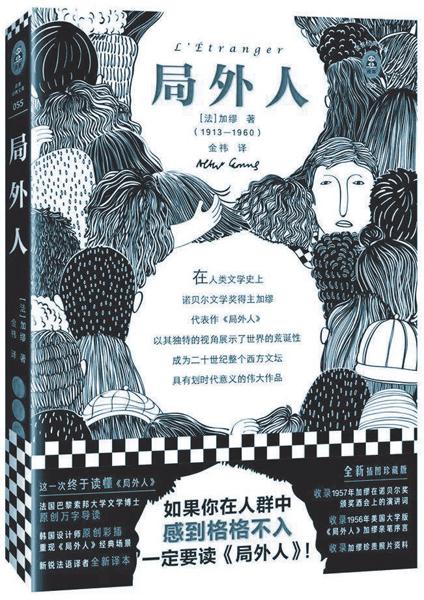

《局外人》是加繆的成名之作,亦是他的第一部作品,27歲的生命參透著生活中無處不在的荒誕感。因為永遠不能完全領悟作者想要傳達的所有意蘊,所有的細節,所有的暗示,讓默爾索這個人物真正獲得了永生。

“今天,媽媽死了。也許是昨天,我不知道。”全書的開頭,好像簡簡單單的十五字,清奇突兀,但是卻奠定了全書冷峻的基調,甚至可以看出主人公很明顯的性格——無所謂,對世事的漠然,就算是自己的母親去世,他也弄不清具體日期。

故事發生在燥熱的夏季,令人暴烈的陽光放大了每個人的面目。而默爾索以一個局外人的身份還原這個本無理性、粗糙冷漠的世界。他說的最多的兩句話是“怎么樣都行”“出路是沒有的”,他好像提不起對任何事物的熱情。

全篇的高潮就在審判,好一場荒誕劇。當他無意間錯殺了那個阿拉伯人之后,無論是在身陷囹圄的漫長歲月里,還是在法庭上憤怒的審判聲中,他保持了一貫的冷漠態度。檢察官在檢察什么?根本不是還原殺死阿拉伯人的現場,而是斥責著默爾索面對母親之死的淡然,把二者牽強附會,把默爾索說成無可救藥的世間惡人,把簡單的事件嚴重化妖魔化。檢查官說他“懷著一顆殺人犯的心埋葬了母親”,他的辯護律師說“他到底是被控埋了母親還是殺了人”,而默爾索在想什么,他關注著細微的事物,他聽著椅子往后挪的聲音,看著記者用報紙扇風,陽光從窗簾縫隙中投射下來……最后面對所謂來自神甫的救贖,他說“我好像是兩手空空,一無所有,但我對自己很有把握,對我所有的一切都有把握,比他有把握得多,對我的生命,對我即將到來的死亡,都有把握。”

是什么致默爾索于死地,是道德倫理,是司法程序,還是他面對這個無情的世界的倦怠?

大概是不想融入這污濁的洪流吧,把世事看得過于明白,產生的一種不得認命的拒絕。有人說:“默爾索的死,不是因為殺了人,而是挑戰了整個社會的偽善矯情,挑戰了謊言堆砌的現代文明,戳穿了皇帝的新衣。”他成為時代的逆流,抓住一往無前的勇氣,做著自己想做的,說著自己想說的,去擁抱那道內心的光。他在囹圄之中懷念著與自己相處的日子,想念海的氣味,喜歡夜的彌漫,在最后的時刻,他卻說“這個充滿了星光與默示的夜,第一次向這個冷漠的世界敞開了我的心扉。我體驗到了這個世界如此像我,如此友愛融洽,覺得自己過去曾經是幸福的,現在仍然幸福著,我期望處決我的那天,有很多人前來看熱鬧,他們都向我發出仇恨的叫喊聲。”大概殺死那個阿拉伯人是他真正的歸宿,才讓他獲得成全,才讓他體會到自己是幸福的。

荒誕是什么?加繆說,荒誕是這一不合理性與人的心靈深處所呼喚的對理性的強烈要求的對立。荒誕就是這個世界擁有著它既定的規則與秩序,人們生活有機械的節奏和模式,但是我們不知道為什么要這么生活,為什么不能換種方式生活,偏偏得按照人現在的樣子活下去。可默爾索也不是什么斗士,他沒有竭力反抗著什么,他只是保持了一貫的態度,成為了自己生命的局外人。這本書就像一把鋒利的刀子,刺向每個人的喉管。可說透了,現實生活中,誰又能成為自己生命的局外人呢?在這個高度程序化的世界換著身份粉墨登場,戴著面具演著一場場的戲,拖著疲乏的身軀活著。

總是這樣啊,小說里的人物代替我們去勇敢。

(指導教師:吳音瑩/編輯:王瑩)

評點:李鳳成

文章整體呈現出脈絡清晰、敘述精簡的特征。在脈絡方面,作者聚焦人物——故事的開篇、主體、高潮——對人物命運的反思——剖析荒誕”等五部分架構全篇,呈現出主次分明的邏輯順序,作者由加繆之死的“荒誕”著手,又以“荒誕”本質的揭示、回歸現實收束,強化了五部分的內在聯系,使得文章主題集中、鮮明。在敘述方面,作者善于依需取用,比如第四節、第五節的言論、事例的簡述無一不是體現“荒誕”,特別是第二節引用的原作話語荒誕意味濃烈,耐人尋味。嚴密的結構、得當的敘述,雙重加持,最終造就了這篇內容豐實、感受深刻的讀后感。