影響明代大同關城布局的因素分析

江偉偉

大同,位于山西省最北部,在歷史上一直是重要的軍事城市,其地勢險惡,屬咽喉要塞,素有“北方鎖鑰”之譽。明王朝建立后,更視大同地區為關系興衰安危的邊塞要地,如此重要的軍事地位也決定了朝廷對其的重視。因此,明大將軍徐達以軍事家的視野把大同城墻修建得高大雄偉,堅固險峻,各種城防設施齊備。據明正德《大同府志》記載:“洪武五年,大將軍徐達因舊土城南之半增筑,周圍十三里,高四丈二尺,壕深四丈五尺,以磚外包。門四……”。大同府城的規制便于此奠定,圍長7.24 公里,城池形狀略呈方形。

一、關城布局

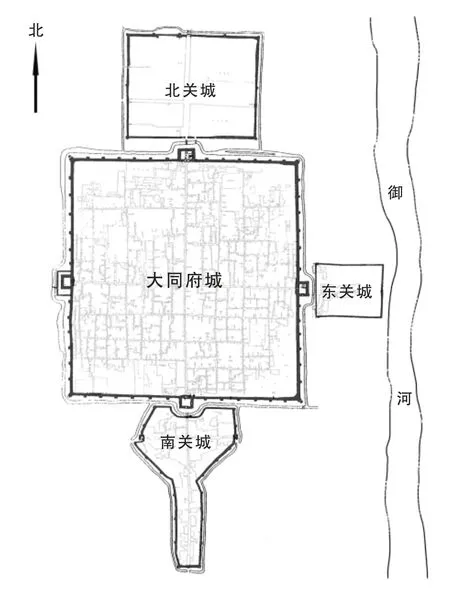

洪武五年徐達修筑的大同府城還只是一座獨立的城池,在景泰年間與天順年間,府城東、南、北三面又相繼增筑了三個關城,據《大同府志》載:“景泰年間,巡撫都御史年富于城北別筑北小城,周圍六里,高三丈八尺……;天順年,都御史韓雍續筑東小城、南小城,各周圍五里,壕深一丈五尺……”。因未建西關城,東南北三座關城與府城由此形成半月形布局(圖一),而南關城又呈現出奇特的“丫”字形,如此形狀究竟是軍事防御需要,還是另有隱情?其關城規劃理念又是什么?對于這些問題,有學者提出:有東小城而無西小城,顯示出古城中軸左右陰陽有別;南小城的北、西、東三面城墻為弧形,北小城又呈現為方形城池,即南小城為圓,北小城為方,并指出南小城“丫”字形是有意設計成具象的“陽物”,城南為陽,城北為陰,整體布局是對《易經》之“天圓地方,陰陽合德,天人合一,生生不息”理念的表現和崇拜。

大同作為明代九邊重鎮之首,城池修筑其首位考慮的仍然是軍事需求,雖然也受一些知識分子的影響,但主導他們思想的仍是根據作戰經驗和防御需要,且府城與三個關城修筑的時間相差近百年,事先也并無確切的整體規劃,所以,關城按《易經》的理論進行布局并沒有多少令人信服的依據。

圖一 明大同城池圖

二、關城布局的影響因素

(一)軍事沖突影響下的北關城修筑

正統十四年,蒙古瓦剌部首領也先以明廷削減貢馬價格為口實,大舉攻明,明英宗朱祁鎮在宦官王振的慫恿下貿然北征,遂釀成土木慘敗,英宗被俘,史稱“土木之變”。據史料記載,事變之后,“也先欲取大同為巢穴,故數來攻”,其勢眾大,殺掠無數,大同鎮“軍士多戰死,城門晝閉,人心洶洶”,導致之后“士卒可戰者才數百,馬百余匹”。可以看出,這次軍事沖突不是一般的地方常規性劫掠,是以攻城為首要目的,表現得既激烈又殘酷。大同“居邊隅之要害,歸京師之屏藩”,一旦失守,蒙古向東可進逼京師,向南可威脅明廷腹里。鑒于嚴峻的防御形勢,巡撫年富上任后首于城北筑起一座小城,即北關城,又名草場城,平面略呈方形,周長3.6 公里。

首先在城北布局關城的原因之一就是蒙古軍主要從大同北部侵入,這也是關城修筑之初不開北門的原因,關城作為外圍防線,能在橫向上加強主城池的防御能力;原因之二就是此次軍事沖突中,大同將士死傷慘重,迫切需要場地擴充軍隊、存放糧草等戰備物資,北關城原有遼金時期的舊土城,在原土墻基礎之上修筑更快更省力。

(二)商業發展影響下的東、南關城修筑

天順元年起,蒙古孛來、毛里孩部落開始侵擾大同、延綏等地。天順四年八月,蒙古毛里孩等分兵三路至大同,為抵御蒙古軍的搶掠,在巡撫韓雍主持下,府城東、南方又增筑了兩座小城。東小城即東關,平面呈長的方形,周長1.8 公里。南小城即南關,平面呈不規則狀,周長3.6 公里。其后,受嘉靖年間“俺答侵擾”與隆慶初年“石州之變”影響,南關城多次進行增高加厚以加強防御。據清乾隆《大同縣志》載:“嘉靖三十九年,大同巡撫李文進加高南小城八尺;隆慶年間,大同巡撫劉應箕又增高南小城一丈,增厚八尺,石砌磚包,建門樓四”。

可以看出,東、南關城也是在蒙古侵擾下修筑的,但此時的蒙古軍多不以攻城為目的,不過是在邊境上大肆搶掠一番,或者請求些互市之類的好處,從沒認真考慮過像祖先們一樣,重新占據中原。所以,這兩個關城的修筑目的與北關城不同,其并非出于主城的安危,而是為保護城外因經濟發展而形成的關廂。關廂,是指城門外大街及附近的人口聚居區,也稱附郭、關城,“在地曰坊,近城曰廂”[1]。明代,隨著城市經濟的繁榮和人口的增長,在城門外形成關廂的現象比較普遍,因蒙古軍的搶掠,為保護關廂而修建外城的城池也較為多見。就山西境內而言,因明蒙在正統至隆慶年間的軍事沖突,就有三十余個州縣共修筑了六十余座關廂城[2]。甚至于京師也不能幸免,嘉靖二十九年,嚴嵩在《請乞修筑南關圍墻》一疏中曰:“虜賊慕京城南關廂,居民繁庶,貨物屯聚,聲言要搶”,于是嘉靖下詔:“筑正陽、崇文、宣武三關廂外城”[3]。

大同地處晉北雁門關外,蒙漢在此接觸頻繁,除軍事職能外,商業職能也很發達。早在元朝時就已經很繁榮,《馬可·波羅游記》中稱贊“大同是一座宏偉而又美麗的城市,這里的商業相當發達,各種各樣的物品都能制造”。明初,大同又是蒙古向明廷進貢的“貢道”,入貢的人數與物品“皆由大同入居庸”,曾出現“貢使絡繹,商隊接踵”的盛況。明設九邊,大同又是九邊重鎮之首,駐扎了大量的軍隊,所以內地的貨物大量輸往這一地區消費,這為經商提供了非常有利的條件。龐大的軍隊無疑需要巨額的糧餉,為解決北方邊鎮糧餉供應,朝廷于洪武三年首在大同、太原兩鎮實施“開中制”,鼓勵商人輸糧于邊換取鹽引,吸引了大批內地客商特別是山西客商的積極參與,促進了大同這一邊境市場的形成。大同商業的發展,還得益于明初山西境內一條從南京沿水馬驛路經省府太原北行,過代州雁門驛至大同府的郵傳驛道,這也為貨物流通提供了便利條件。

在上述因素影響下,大同商業十分興盛。府城之內,以四牌樓為中心的“十”字形街道上店鋪林立,人流、物流熙來攘往,“繁榮富庶,不下江南”[4]。明正德《大同府志》中亦有記載:“其郡城內,藩府有常祿之供,將士有世祿之養,商旅輻輳,貨物涌貴。雖曰窮邊絕徼,殆與內郡富庶無異,而奢靡過之”。至今,古城內還保留有“柴市角”、“馬市角”、“段市角”、“羊市角”、“油店巷”、“唐市角”等因商業發展而命名的街道。城內采集的明初“無文引王□□”、“私牙人閆西”罰磚亦可佐證其商業之繁榮。“無文引”是指王姓商人沒有拿到販運或銷售絹、茶、食鹽等貨物的許可文書而受罰燒磚,這應該與上述實施的“開中制”有關。“私牙人”是指私下為買賣雙方撮合從中取得傭金的人,由于明初朝廷最早對其采取的是禁止態度,所以“牙人閆西”因私下從事貿易中介活動而受罰燒磚。“牙人”做為商貿中介,是地方商貿繁榮程度的標志之一[5]。

至明天順年時,處于邊境商貿中心的大同府城,經濟發展已近百年。每日這些北上南下、東來西往的商人們長途販運而來的各種物資,源源不斷地進入大同。由于古代實行嚴格的“夜禁”制度,城門朝開夕閉,商人們及其所帶物資會在城門外附近休憩整頓,以待次日進城。這樣天長日久,城門外附近便出現了房舍、驛館、車馬店、客棧和繁榮的集市,形成了活躍的關廂。城鎮繁榮的背后是人口的大量增長,此時,府城南門和東門外的居民應該不在少數,道路兩邊店鋪密集,財貨屯聚。在受到蒙古的侵擾與擄掠時,保護南關和東關一帶的經濟發展就成為修筑關城的主要原因了。

南關城“丫”字的城池形狀亦可佐證其是因關廂而呈現的。古代城池的修筑,在規劃布局上,除少數由于山川地形的限制外,大都受著《周禮·考工記》“王城”建制這一標準的影響,總以方整為主,之后的城池建設大多數都遵循古制,基本上是方形的或略為長的方形。大同漢代、北魏、唐、遼金的城池構筑,在布局上都是方整格局,直至明代大同府城、北關城以及東關城平面布局也依然為方形,唯獨南關城呈現出奇特的“丫”字形。府城向南一帶,地勢較為平坦、開闊,其城池規劃顯然不是為地形所限,其不規則形狀產生的根本原因還是由于關廂形成的范圍所導致的。首先,關廂都是在商業背景下自發形成的,商業空間有呈帶狀線性的布局特點。東關緊臨御河,向東帶狀發展受限,其關廂范圍適合修筑成方形城池。南關因地勢開闊,從南城門入城的晉南與內地商貿,在城外沿路兩側形成南北狹長的關廂,商人的趨利性造成越靠近府城東西范圍越寬,遠離府城東西范圍變窄,如果筑成方形城池,經濟上不劃算,可能經濟實力也不允許,此時的蒙古人擄掠又僅為物資財富,實際情況也不需要。所以,只要把城南居民繁庶和貨物屯聚的范圍納入城內即可;其次,南關城等級較低,不必像府城對形態有高規制的要求,且蒙古人侵擾不斷,保護關廂需求迫切,只能縮減工程量并放棄了對禮制的要求,使得南關城在實際修筑后平面呈現出“丫”字形。

三、為何不筑西關城

北關城修筑在府城御敵的主要方向,目的是基于主城的安危,反映了較為明顯的軍事因素。東關城和南關城修筑目的是保護城外因經濟發展而形成的關廂,反映了較為明顯的經濟因素。為何不修筑西關城呢?這主要是因為府城西門并未形成足以讓官方花費巨大人力、財力來保護的關廂。根據現代城市地理學理論,任何一座城市,在對外聯系方向上,存在由多個方向組成的力場,不同方向的力場的強度通常是不均衡的,其最主要力場所指的方向即為城市的主要經濟聯系方向,城市的實體地域會沿著其主要經濟聯系方向延伸[6]。這一規律對于古代城市同樣適用,大同府城四個城門外的關廂發展并不均衡,從數次增高加厚南關城來看,南關經濟發展最為充分,東關次之,這也與明代山西境內絕大多數州縣的東、南方為主要經濟聯系方向相一致。因此,基于保護“居民繁庶,貨物屯聚”的東關與南關而筑關城,經濟欠發展的西關則會放棄筑城的打算。

大同府城在明蒙軍事沖突背景下修筑的三個關城,既有軍事上的需要,更是受到商業發展的影響。其與主城互成犄角的布局,又使得整體軍事防御功能更加完備,終明一代,始終處在明王朝抵抗北方游牧民族入侵的第一線,有效地維護了北部邊疆的穩定與內地的安寧。

注釋

[1]檀文佳、何依《從邊緣到客廳:關廂演變特征與發展策略研究》,2018 中國城市規劃年會。

[2]郝平《明蒙軍事沖突背景下山西關廂城修筑運動考論》,《史林》2013年第6 期。

[3]陳曉虎《明清北京城墻的布局與構成研究及城垣復原》,北京建筑大學學位論文,2015年6月。

[4]《山西通史》明清卷,山西省史志研究院,山西人民出版社,2001年6月。

[5]高葉華《明代“牙人”“牙行”考略》,《重慶師范大學學報》(哲學社會科學版)200年第2 期。

[6]周一星《主要經濟聯系方向論》,《城市規劃》1998年第2 期。