海明威《雨中的貓》與約翰·斯坦貝克《菊花》的互文性研究

李 婕

(廣西大學(xué),南寧 530004)

引言

“互文性”(intertextuality)自誕生以來(lái)在文學(xué)批評(píng)界就熱度不減。“互文性”一詞的創(chuàng)造者,法國(guó)文學(xué)批評(píng)家茱莉亞·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)根據(jù)幾個(gè)最常用的法語(yǔ)詞綴和詞根拼合出了這個(gè)全新的概念。[1]根據(jù)她本人對(duì)互文性的定義,互文性可以理解為“在一個(gè)文本的空間里,取自其他文本的各種陳述相互交叉,相互中和。”[2]20世紀(jì)80年代后,“互文性”的研究邊界開(kāi)始被各路評(píng)論家們不斷拓寬,“互文性理論”的發(fā)展也日成體系。因?yàn)槠浯蚰锾ダ飵е慕Y(jié)構(gòu)主義成分,加上它黏結(jié)社會(huì)背景,歷史文本和其他互文本的力量,“互文性”研究在今天仍然能給讀者帶來(lái)驚喜。

《雨中的貓》(Cat in the Rain)是海明威(Ernest Hemingway)最具代表性的短篇小說(shuō)之一。在1923 年創(chuàng)作完成后,海明威將其收錄在他的短篇小說(shuō)集《在我們的時(shí)代里》(In Our Times)。故事以簡(jiǎn)練的語(yǔ)言成功塑造了一個(gè)掙扎的女性形象,戛然而止的結(jié)局引人猜想,使讀者和評(píng)論家們不斷挖掘其文字背后的深意。《菊花》(The Chrysan-themums)是約翰·斯坦貝克(John Steinbeck)杰出的短篇小說(shuō)之一,創(chuàng)作于1937 年,收錄于他的短篇小說(shuō)集《長(zhǎng)谷》(The Long Valley)。小說(shuō)講述了女主人公伊莉莎在一天中與自己的丈夫和一個(gè)補(bǔ)鍋匠發(fā)生的故事,最后以她的默然哭泣收尾。海明威與約翰·斯坦貝克作為同時(shí)代的優(yōu)秀作家,同為諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)得主,兩篇小說(shuō)均創(chuàng)作于二十世紀(jì)二三十年代,均是這樣無(wú)聲的結(jié)局,在主題、情節(jié)、人物設(shè)置等多個(gè)方面也都有異曲同工之妙,對(duì)其的互文性研究在一定程度上可以揭示二十世紀(jì)二三十年代美國(guó)女性在男性作家筆下的普遍生存狀態(tài)。

一、作品主題

首先,兩篇小說(shuō)在主題上體現(xiàn)出互文性,有著同樣的主題。

《雨中的貓》講述了這樣一個(gè)故事。一對(duì)不知名的美國(guó)夫婦在入住一個(gè)意大利旅店時(shí),女主人公見(jiàn)到一只在雨中的貓想要救助但是無(wú)功而返,最后旅店的老板讓女侍者抱來(lái)一只貓,但卻不是雨中的那只了。故事到這兒戛然而止,簡(jiǎn)潔的詞匯和簡(jiǎn)單的情節(jié)帶著十分典型的海明威風(fēng)格。但是,短短的一篇小說(shuō)仔細(xì)發(fā)掘卻有許多言外之意。女主人公看到一只雨中的貓時(shí)頓生憐憫之心,想下去把貓抱上樓。她的丈夫象征性地說(shuō)要幫她實(shí)則一動(dòng)不動(dòng),“枕著墊得高高的兩只枕頭躺在床頭”[3]190。她下樓的時(shí)候經(jīng)過(guò)旅店老板的柜臺(tái),旅店老板“遠(yuǎn)遠(yuǎn)地就向她點(diǎn)頭致意”[3]190,她于是感受到了沒(méi)有在她丈夫面前感受過(guò)的尊重。當(dāng)她在雨中尋找貓的時(shí)候,旅店老板又讓女侍者送來(lái)了傘,這個(gè)貼心的舉動(dòng)更加讓女主人公對(duì)他產(chǎn)生好感。因?yàn)闆](méi)有找到貓,女主人公失望而歸,她此時(shí)需要獲得一個(gè)精神的慰藉或者感情的突破口。于是,她有了一系列對(duì)丈夫的訴求:“……我要在鏡子前梳理我的頭發(fā),我要一只小貓咪,我還要買(mǎi)幾件新衣裳。”[3]192但這些看起來(lái)并不過(guò)分的需求卻只換來(lái)了丈夫一句:“啊,住口!找點(diǎn)東西來(lái)看看吧。”[3]192她再度無(wú)奈地嘗試,“我要一只貓,現(xiàn)在我就要一只貓,如果我不能留長(zhǎng)頭發(fā),或是找其他好玩的東西,我總可以要只貓吧!”[3]192而這次,她的丈夫裝作沒(méi)聽(tīng)見(jiàn)。可見(jiàn),這對(duì)夫妻間的感情并不像女主人公所希望的那樣。她的意愿得不到尊重,感情得不到回應(yīng)。此時(shí),女主人公的心情極度失落,恰恰這個(gè)時(shí)候女侍者送來(lái)一只貓,但卻不是雨中的那只。之后發(fā)生了什么我們不得而知,但絕不是一個(gè)圓滿的結(jié)局。

女主人公沒(méi)有回答女侍者的話,可以說(shuō)結(jié)尾帶給我們的是一種沉默,但這種沉默比任何聲音都更加有力,那是一種無(wú)聲的吶喊。就如許多評(píng)論家所說(shuō)的一樣,女主人公極大的可能是把那只貓看成了自己才有了同理心,希望救助它,也是對(duì)無(wú)助的自己的一種救助。但是,故事的結(jié)局是女主人公沒(méi)能救下那只貓,她終究還是處于一種悲哀的境地。這也難怪小說(shuō)的題目叫“雨中的貓”了,因?yàn)椤八币恢痹谟曛校瑥奈吹玫骄戎H闹凶髡卟⑽唇o這對(duì)夫婦一個(gè)具體的名字,而是稱他們?yōu)橐粚?duì)“美國(guó)夫婦”。故事的背景設(shè)置在其他國(guó)家,這種視角使得“美國(guó)夫婦”的故事顯得更加客觀。所以,這對(duì)美國(guó)夫婦是典型的,具有代表性的。如此一來(lái),小說(shuō)表達(dá)出的美國(guó)二十世紀(jì)二三十年代女性在家庭中的壓抑和掙扎的主題就不難理解了。

同樣,《菊花》也表達(dá)了這樣的主題。以女主人公伊莉莎的角度來(lái)看,伊莉莎與丈夫擁有著一個(gè)農(nóng)場(chǎng),物質(zhì)生活不成問(wèn)題,她自己是個(gè)勤快能干的女人,把家里整理得井井有條。一天,丈夫做成了一筆生意決定帶伊莉莎到城里吃飯慶祝。伊莉莎十分擅長(zhǎng)栽種菊花,當(dāng)丈夫走過(guò)來(lái)告訴她這個(gè)消息時(shí)她正在侍弄她的菊花,丈夫夸獎(jiǎng)了一下她的成果。她于是十分高興,“不管是言語(yǔ)中還是臉上都洋溢著得意。”[4]可是,她的丈夫卻話鋒一轉(zhuǎn),希望她同樣也能栽種出碩大的蘋(píng)果。由此可見(jiàn),她的丈夫并不真正關(guān)心和理解伊莉莎的愛(ài)好和興趣,他在乎的是物質(zhì)上的收益。而后,一個(gè)補(bǔ)鍋匠出現(xiàn)了。他想向伊莉莎討口鍋補(bǔ)補(bǔ),但是沒(méi)有得到伊莉莎的好感。可當(dāng)補(bǔ)鍋匠見(jiàn)風(fēng)使舵地夸獎(jiǎng)起她栽種的菊花時(shí),伊莉莎甚至讓他進(jìn)了柵欄并“在屋后的罐子堆里狠找了一通,找到了兩個(gè)破舊的鋁燉鍋”。[4]她在與補(bǔ)鍋匠的交談中興奮起來(lái),甚至產(chǎn)生了一種渴望。她送了補(bǔ)鍋匠一盆菊花并囑咐他照料。當(dāng)補(bǔ)鍋匠離開(kāi)時(shí),“她的雙唇無(wú)聲地動(dòng)著,說(shuō)‘再見(jiàn)——再見(jiàn)’。接著她又低聲說(shuō)道:‘那是一條光明的路,那兒有一道火紅的閃光’。聽(tīng)到自己的話聲,她嚇了一跳。她定下神來(lái),環(huán)顧了一下四周,看看是否有人聽(tīng)見(jiàn)了。”[4]可見(jiàn),伊莉莎不僅對(duì)補(bǔ)鍋匠產(chǎn)生了留戀,甚至對(duì)他的生活產(chǎn)生了向往,連她自己都覺(jué)得是種危險(xiǎn)的逾矩的想法。當(dāng)她和丈夫出發(fā)的時(shí)候在路上遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看見(jiàn)一個(gè)黑點(diǎn),她知道那是她的被遺棄的菊花。故事的結(jié)尾,伊莉莎“豎起了外衣的領(lǐng)子,不讓丈夫看見(jiàn)她象一個(gè)老婦人正在悄悄地哭泣。[4]

在《菊花》的結(jié)尾,伊莉莎又何嘗不是在無(wú)聲的吶喊呢?更加可悲的是,她連哭泣都不敢讓丈夫發(fā)現(xiàn)。表面上看來(lái),伊莉莎的丈夫待伊莉莎并無(wú)苛刻之處,但實(shí)際上他從來(lái)沒(méi)能充分理解,照顧妻子的內(nèi)心世界。他覺(jué)得蘋(píng)果比菊花更有價(jià)值,當(dāng)妻子精心打扮之后,他覺(jué)得她很“強(qiáng)壯”。實(shí)際上,菊花就代表了伊莉莎,她的美得不到欣賞和理解。她的丈夫一樣,那個(gè)補(bǔ)鍋匠也一樣,所以他把菊花扔在了路上卻帶走了花盆。于是,伊莉莎對(duì)男性徹底幻滅了,只能無(wú)聲地哭泣。在這兩個(gè)作品中,“美國(guó)太太”沒(méi)能得到她最想要的那只貓,伊莉莎的菊花也“被失去了”。兩篇小說(shuō)以相似的結(jié)局,表達(dá)了相同的主題,實(shí)現(xiàn)了作品主題上的互文,那就是在男性主宰的家庭里,盡管女性也有能力,但只能是作為男性附庸的“家庭天使”,她們有著無(wú)聲的痛苦和掙扎。

二、角色設(shè)置

法國(guó)文學(xué)批評(píng)家薩莫約·蒂凡納(Samoyault Tiphaine)將互文關(guān)系分為兩大類,一類是共存關(guān)系,由引用、抄襲和暗示等互文手法來(lái)表現(xiàn),另一類是派生關(guān)系,通常由仿作和戲擬來(lái)實(shí)現(xiàn)。[5]在眾多文學(xué)作品中,讀者常常會(huì)覺(jué)得某些情節(jié)似曾相識(shí),這其實(shí)就是一種對(duì)經(jīng)典作品的仿作,或者說(shuō)互文策略。而在這種互文的過(guò)程中,在角色的設(shè)置上就會(huì)出現(xiàn)極大的相似性。兩篇小說(shuō)在角色設(shè)置上都不復(fù)雜,且具有極高的互文性,具體見(jiàn)表1。

表1 角色設(shè)置對(duì)照表

首先,兩位女主人公均處于一種壓抑和掙扎的狀態(tài)。她們都是妻子的角色,但是在夫妻關(guān)系中都沒(méi)有話語(yǔ)權(quán),意愿和內(nèi)心都得不到丈夫的尊重。美國(guó)太太不能決定自己要不要留長(zhǎng)發(fā),能不能養(yǎng)貓,伊莉莎有一雙巧手但在丈夫和補(bǔ)鍋匠眼里并無(wú)實(shí)用之處。所以,她們是壓抑的。值得注意的是,美國(guó)太太留著男孩兒似的發(fā)型,伊莉莎剛開(kāi)始的時(shí)候也用男式的帽子將自己的長(zhǎng)發(fā)藏得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。這樣看來(lái),她們似乎希望像男性一樣強(qiáng)大,想擁有和男性同等的發(fā)言權(quán),但是她們是否希望完全變成“男性”呢?并不是。美國(guó)太太還是希望把頭發(fā)留長(zhǎng),伊莉莎在對(duì)補(bǔ)鍋匠無(wú)限憧憬的時(shí)候“放下了她的長(zhǎng)發(fā)”,甚至想跟著補(bǔ)鍋匠一起“浪跡天涯”,她們?cè)谀菚r(shí)還是想放大自己的女性化特征并得到男性的呵護(hù)。所以,她們也是糾結(jié)和搖擺不定的:一方面想與男性一樣強(qiáng)大,一方面又不能完全擺脫根深蒂固的傳統(tǒng)思想的束縛,這也許在兩位作家看來(lái)是女性在當(dāng)時(shí)的悲劇根源之一。

在其他人物的設(shè)置上兩篇文章也是大同小異:塑造了兩個(gè)十分典型的,手握話語(yǔ)權(quán)的美國(guó)丈夫;作為整篇小說(shuō)的題眼,女主人公的感情寄托,也是最大的象征物,貓和菊花的設(shè)置也是非常相似的。在西方文化中一貫有用貓形容女人的說(shuō)法,雨中的貓?bào)w現(xiàn)出了女主人公的柔弱和無(wú)助,菊花則是一種美麗的觀賞性植物,不比健碩的果樹(shù),最后被遺棄于路邊的結(jié)局很好地象征了伊莉莎的悲劇;最后,兩篇小說(shuō)的開(kāi)頭都是一個(gè)封閉的夫妻二人世界,但是都設(shè)置了一個(gè)“闖入者”,推動(dòng)了情節(jié)的發(fā)展。《雨中的貓》里是彬彬有禮的旅店老板,《菊花》中則是見(jiàn)風(fēng)使舵的補(bǔ)鍋匠。

三、敘事結(jié)構(gòu)

亞里士多德曾在他的《詩(shī)學(xué)》中提到了文學(xué)的六個(gè)要素,其中情節(jié)就居于首位。情節(jié)就是要通過(guò)敘事來(lái)體現(xiàn)的,《詩(shī)學(xué)》堪稱敘事學(xué)的鼻祖。但是,直到1969 年茨維坦·托多洛夫(Tzvetan Todorov)才提出了一個(gè)專門(mén)的學(xué)科名稱——“敘事學(xué)”。托多洛夫受當(dāng)時(shí)語(yǔ)言學(xué)研究的影響,因此當(dāng)代敘事學(xué)雖然不等于結(jié)構(gòu)主義文論,但二者關(guān)系也頗為密切。托多洛夫?qū)⑹聦W(xué)的研究主要集中在敘事時(shí)間、敘事體態(tài)和敘事語(yǔ)式等幾個(gè)方面。敘事語(yǔ)式涉及敘述者向讀者陳述的方式。在這方面,托多洛夫認(rèn)為小說(shuō)的基本結(jié)構(gòu)與陳述句的句法可以類比。在標(biāo)準(zhǔn)的主語(yǔ)+謂語(yǔ)+賓語(yǔ)的格式中,小說(shuō)中的人物相當(dāng)于主語(yǔ),行動(dòng)相當(dāng)于謂語(yǔ),行動(dòng)的對(duì)象和結(jié)果相當(dāng)于賓語(yǔ)。謂語(yǔ)動(dòng)詞的轉(zhuǎn)化可以使小說(shuō)原來(lái)情節(jié)的平衡轉(zhuǎn)為不平衡,然后又轉(zhuǎn)為新的平衡,也稱敘事轉(zhuǎn)化。[6]在《雨中的貓》與《菊花》中也能夠找到相同的敘事轉(zhuǎn)化模式,也就是相同的敘事結(jié)構(gòu),具體見(jiàn)表2。

表2 敘事結(jié)構(gòu)對(duì)照表

從表2中可以清晰地看到故事發(fā)展的脈絡(luò),二者在情節(jié)的安排和敘事結(jié)構(gòu)上的互文性也顯而易見(jiàn)。不管是《雨中的貓》中的“美國(guó)太太”還是《菊花》中的“伊莉莎”,她們與她們的丈夫都經(jīng)歷了一個(gè)大致相同的“平衡——失衡——再次建立平衡”的過(guò)程。一開(kāi)始,她們的平衡狀態(tài)均被闖入者打破,但是都沒(méi)能與闖入者一起建立新的平衡,而是再次與各自的丈夫恢復(fù)原有的平衡。因?yàn)槁玫昀习鍖?duì)“美國(guó)太太”的善意也許只是出于他的職業(yè)素養(yǎng),補(bǔ)鍋匠對(duì)伊莉莎的贊賞也只是為了自己的生計(jì),而這兩位女性卻對(duì)此沒(méi)能有清醒的認(rèn)識(shí),這樣的情節(jié)設(shè)計(jì)更加深刻地突出了女主人公精神世界的癥結(jié)所在。兩位作家均采用這樣的敘事結(jié)構(gòu)可說(shuō)是英雄所見(jiàn)略同,也一定程度上體現(xiàn)了男性作家對(duì)當(dāng)時(shí)美國(guó)女性的共同觀照。

四、空間隱喻

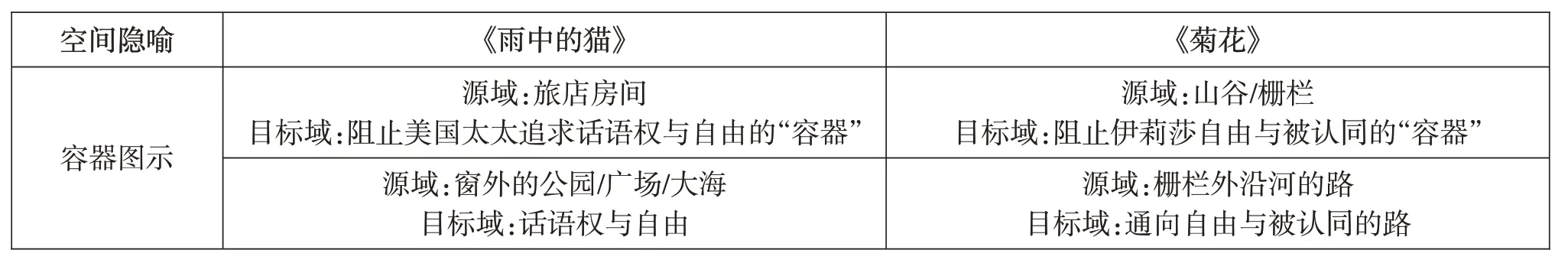

隱喻包含源域和目標(biāo)域,它的認(rèn)知力量就在于能夠從一個(gè)認(rèn)知域(源域)投射到另一個(gè)認(rèn)知域(目標(biāo)域),使得有限的概念和符號(hào)能夠覆蓋無(wú)限豐富的事物及其關(guān)系。[7]1980年,喬治·萊考夫(George Lakoff)和馬克·約翰遜(Mark Johnson)的《我們賴以生存的隱喻》(Metaphors We Live By)開(kāi)辟了一條從認(rèn)知角度研究隱喻的新途徑。而后,約翰遜又在1987 年進(jìn)一步歸納出與空間概念相關(guān)的27 個(gè)意向圖式,其中比較常用的有容器圖式、上—下圖式、中心—邊緣圖式等。[8]。《雨中的貓》與《菊花》中也潛藏著許多空間隱喻,并且在空間的安排上也充滿了互文性,用容器圖示來(lái)表示具體如表3。

表3 容器圖式對(duì)照表

在《雨中的貓》中,美國(guó)太太與丈夫同處于旅店房間這個(gè)密閉的空間里,只有一扇窗戶可以看到外面。短短的故事中一開(kāi)篇就花大量筆墨描寫(xiě)了窗外的風(fēng)景,且多次提到她頻頻看向窗外,尤其是她的想法得不到丈夫的回應(yīng)的時(shí)候,充分體現(xiàn)出了她對(duì)外面世界的向往。當(dāng)她出了房間,她是自由的了,她感受到了旅店老板的尊敬和照顧,在某種意義上有了社交活動(dòng)。但這只是暫時(shí)的,她不僅沒(méi)有找到貓,而且仍舊得回到那個(gè)丈夫“主宰”的房間里去。可見(jiàn),這個(gè)房間不僅隱喻著美國(guó)夫婦的家庭,更隱喻著一個(gè)禁錮婦女思想自由和人格自由的“容器”。而窗外是公園、廣場(chǎng)、大海,廣闊的空間與狹小的旅店房間形成了鮮明的對(duì)比,美國(guó)太太不斷通過(guò)窗戶向外面望是想到那廣闊的空間里去。廣場(chǎng)和公園都是公共場(chǎng)所,代表了公民的權(quán)力,所以,美國(guó)太太向往的還有每個(gè)公民都該有的自由和話語(yǔ)權(quán),側(cè)面也可以反映出婦女在當(dāng)時(shí)的社會(huì)公共話語(yǔ)權(quán)的缺失。值得注意的是,如果按照位置的遠(yuǎn)近,比公園和廣場(chǎng)更加外圍的是大海,說(shuō)明比一切人類秩序更加公正的也許就只有那遼闊的大自然了。

在《菊花》中,一開(kāi)頭也是一段景色描寫(xiě)。伊莉莎居住在一個(gè)山谷,“霧氣鎖著山頭,四面像頂蓋子,而山谷則成了一口蓋得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)的深鍋。”[4]這其實(shí)也是一個(gè)顯而易見(jiàn)的密閉空間。除此之外,文中還八次提到了伊莉莎的“鐵柵欄”。[9]表面上,鐵柵欄是防止家禽進(jìn)入踩壞菊花的,其實(shí)是一個(gè)重要的隱喻,代表了對(duì)伊莉莎的禁錮。在伊莉莎侍弄她的菊花的時(shí)候,丈夫與其他男性同伴在柵欄外聊天,伊莉莎只能遠(yuǎn)遠(yuǎn)地望著,而后丈夫來(lái)向伊莉莎說(shuō)要去城里吃飯的消息時(shí)也只是倚在柵欄邊上未曾進(jìn)入。這說(shuō)明伊莉莎與以男性為主導(dǎo)的社交是絕緣的。但是,隨著補(bǔ)鍋匠的出現(xiàn),伊莉莎覺(jué)得終于有人能夠欣賞她的菊花,贊嘆她的手藝時(shí),她放下了她的長(zhǎng)發(fā),打開(kāi)了她的柵欄。雖然伊莉莎看起來(lái)有出入柵欄的自由和放別人進(jìn)入柵欄的自由,但是在封閉的山谷的大環(huán)境下,這頗有些畫(huà)地為牢的味道。恐怕柵欄保護(hù)的不僅僅是那些脆弱的菊花,也保護(hù)著她心底最后一絲柔軟和自尊。當(dāng)補(bǔ)鍋匠提到他在外面的世界和生活,伊莉莎隨即生出了向往之情,看著補(bǔ)鍋匠走上柵欄外那條沿河的路,她甚至有些憧憬隨他而去,因?yàn)樵谒磥?lái),那條路就像一條尋找自由與自尊之路。所以,《雨中的貓》與《菊花》在空間隱喻方面也充滿著互文性。

五、結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)作品主題、角色設(shè)置、敘事結(jié)構(gòu)和空間隱喻四個(gè)方面的分析,《雨中的貓》與《菊花》的確是兩篇互文性極高的作品。海明威與約翰·斯坦貝克作為同時(shí)代的重量級(jí)作家各自寫(xiě)出了互文性如此高的作品,也能從一個(gè)側(cè)面反映出當(dāng)時(shí)美國(guó)女性的普遍生存狀態(tài)。通過(guò)互文性的解讀可以揭示文本中蘊(yùn)含的多元性,對(duì)海明威和約翰·斯坦貝克兩位作家都會(huì)有更加深刻的理解,對(duì)當(dāng)時(shí)美國(guó)社會(huì)中女性的生存狀態(tài)有更加直觀的體會(huì)。