重返八十年代文學史寫作知識語境

曾令存

摘 要:在作為知識譜系的“80年代”中,包括當代文學史在內的文學史編寫是個能夠以小見大的命題,它沉淀了新時期文學界有關“現代化”與藝術審美的想象。歷史地看,在影響80年代乃至后來當代文學史寫作的因素中,首先值得關注的,是以“回歸五四”為目標的思想哲學根基。其次,是多元共生的新文學話語場態,包括啟蒙與救亡雙重變奏理論視野中的“人的文學”與“人民文學”的版圖重繪;夏志清等人對海外中國現代文學研究的傳揚;“文學主體性”理論的建構及文學研究“向內轉”觀點的提出;有關“純文學”觀念的構想,等等。此外,五六十年代建立起來的當代文學史敘述模式的失效,也直接影響到80年代包括當代文學史在內的文學史寫作。清理80年代文學史寫作知識語境,是為了能夠更客觀地“回到歷史情境中去”評價這一時期的文學史寫作。

關鍵詞:80年代;文學史寫作;新文學話語場態;當代文學史敘述模式

中圖分類號:I206.7? 文獻標識碼:A? 文章編號:1006-0677(2020)4-0069-11引言

在《中國當代文學史寫作:理論與實踐》①一文中,筆者嘗試用三個關鍵詞來概括和描述中國當代文學史寫作的三個階段:人民性(60年代)、文學性(80年代)和歷史化(90年代)。作為中國當代文學史寫作過渡時期的80年代,一個“蘇醒的年代,理想、激情和希望的年代”②,由于其承上啟下的特殊性而一直被關注,尤其是當其與“重寫文學史”的話題勾連在一起的時候。也因此,清理和討論80年代的當代文學史寫作,很難將其從當時的知識語境中剝離出來。在“80年代”的知識譜系中,當代文學史編寫與其說是個可“小”可“大”的現象學問題,倒不如說是個能夠以“小”見“大”的知識學命題。就這一時期的大文學格局而論,與“獨領風騷”的文學創作與文學評論比較,文學史編寫乍看充其量是個不甚起眼的“日常敘事”,其實不然。因為,恰恰是這一并不起眼的表象,積蓄了新時期“回歸五四”與“現代化”想象的巨大思想文化能量,乃至一代學人逐漸蘇醒的精神體悟,并最終通過“重寫文學史”的倡導與論爭形式浮出地表,成為“新時期文學”的收官之作,將包括“新時期文學”在內的整個20世紀中國文學的討論提升到“史”的“重寫”高度。在80年代,當代文學史寫作從無所適從的困惑摸索轉換到思想理論的深廣辨析,在對文學史思想文化資源、文學史觀念、知識結構與表述方式等的吐故納新過程中,完成了對自身歷史積習的清創,為90年代以后新一輪文學史寫作高潮的到來和當代文學學科建設的全面開啟蘊蓄了強大的勢能。

近十多年來,“重寫文學史”始終是學界關注與省思的對象。本文主要結合80年代的當代文學史寫作實踐,重點梳理如下幾個問題:以70年代末的思想解放運動為先聲的“新啟蒙”運動③;多元共生的新文學話語場態;五六十年代建立起來的當代文學史敘述模式的失效等。

一、“新啟蒙”與知識語境的哲學理據

肇始于70年代末的思想解放運動,經與80年代中期的“文化熱”匯合,形成一股聲勢浩大的時代潮流,一直持續到80年代末。這次的思想啟蒙運動,以“回歸‘五四”作為起點和目標,在90年代以后被描述為“新啟蒙”運動。在80年代的思想文化界,這場運動的代表性人物是李澤厚。有論者認為李澤厚從1979-1989年這十年間發表的論著,如《批判哲學的批判》(1979)、《美的歷程》(1981)、《美學四講》(1989)與“中國思想史三部曲”(1979、1985、1987)等,其中“觸及和展開的論題”,“無論是對中國傳統思想的梳理,還是對西方思想的考察,或是對20世紀50至70年代社會主義的實踐的反思”,都“最具有系統性和完整性”和創新性,從而構成了“80年代的思想主流”,涵蓋了“80年代思想發展的路線”。④也有論著指出,李澤厚80年代“圍繞‘主體、‘實踐、‘實用理性、‘歷史本體論、‘西體中用等核心概念所展開的邏輯結構構成了一個完整的體系,深深地決定了20世紀80年代的結構”。⑤以恢復高考后那幾屆本科生和研究生為代表的一撥人,是“讀朦朧詩和李澤厚長大的一代”。⑥類似的描述與概括,無非是強調李澤厚在這場思想解放——“新啟蒙”運動中扮演的角色具有不可替代的意義,是年輕人心中的“精神領袖”形象。

而作為“中國思想史三部曲”之一的《中國現代思想史論》⑦,總共收錄了李澤厚寫于1980年代的8篇重要論文。其中《啟蒙與救亡的雙重變奏》和《二十世紀中國文藝一瞥》兩篇,成為后來研究20世紀中國文學、“重寫文學史”的重要思想理論資源。這里我們從構成80年代當代文學史寫作的知識語境角度,重點考察如下三個問題,即李澤厚如何為80年代思想啟蒙運動提供歷史理據?80年代的思想啟蒙運動與五四新文化運動有什么不同?“雙重變奏”思想史視野中的20世紀中國文學圖景是如何被重繪的?

按照李澤厚的觀點,“啟蒙與救亡的雙重變奏”,是80年代思想啟蒙運動的歷史理據。對于近代以來的中國反帝反封建歷史,李澤厚用啟蒙與救亡兩個概念進行概括:“啟蒙”是反封建,“是指對西方科學與民主思想的接受和傳播”,“救亡”就是愛國反帝,“追求獨立和解放的民族運動”。⑧在《啟蒙與救亡的雙重變奏》中,李澤厚指出五四時期的思想啟蒙(新文化運動)和政治救亡(學生愛國運動)兩者,“相碰撞、糾纏、同步,構成了一種復雜的關系”⑨,在當時的特殊歷史語境中,曾經一度形成了互相促進的關系。辛亥革命后,“皇帝沒有了”,科舉入仕的通道已被阻隔,政局一塌糊涂,國家與個人的前景均渺茫得很。在這種苦悶、黑暗的時局中,陳獨秀“民主與科學”的呼喊在年輕一代的知識者中間引起強烈反響,一時應者云集,乃是必然的。但是,“問題的復雜性卻在,盡管新文化運動的自我意識并非政治,而是文化。它的目的是國民性改造,是舊傳統的摧毀。它把社會進步的基礎放在意識形態的思想改造上,放在民主啟蒙工作上。但從一開頭,其中便明確包含著或暗中潛埋著政治的因素和要素。”⑩比如,李澤厚認為陳獨秀所謂的“倫理之覺悟為最后覺悟之覺悟”中的“最后覺悟之覺悟”,“仍然是指向國家、社會和群體的改造和進步。即是說,啟蒙的目標,文化的改造,傳統的扔棄,仍是為了國家、民族,仍是為了改變中國的政局和社會的面貌。它仍然既沒有脫離中國士大夫‘以天下為己任的固有傳統,也沒有脫離中國近代的反抗外侮,追求富強的救亡主線。”{11}李澤厚指出,這種早期“以啟蒙為目標以批判舊傳統為特色的新文化運動,在適當條件下遇上批判舊政權的政治運動時”,兩者極易一拍即合,形成浩大聲勢。五四運動即是如此。李澤厚由此進一步指出,以科學與民主為內容的啟蒙與以愛國為目標的救亡交織在一起,這種既碰撞又同步的關系,伴隨著中國近現代歷史。而五四之不同于以往歷史時期在于,一是啟蒙沒有很快被救亡所淹沒,相反在一個短暫時期里借助救亡而“聲勢大漲,不脛而走”,二是“啟蒙又反過來為救亡提供了思想、人才和隊伍”,兩者相得益彰,對當時的中國知識界和知識分子產生了“大震撼”。{12}

然而烏托邦的社會制度并沒有立即出現,國家與人民的狀況并沒有繼續向理想的方向前行,個體反傳統(最明顯的莫過于當時文學創作的“出走”模式)也并不見得成功。“所有這些,都表明救亡的時局、國家的利益、人民的饑餓痛苦,壓倒了一切,壓倒了知識者或知識群對自由平等、民主民權和各種美妙理想的追求和需要,壓倒了對個體尊嚴、個人權利的注視和尊重。”{13}于是,從五卅運動到北伐戰爭,直至后來的十年內戰、抗日戰爭,一代代的知識青年都別無選擇地投身到時代洪流中去。“個體的我在這里是渺小的”,國家與民族的救亡徹底壓倒了追求獨立、自由、民主科學的啟蒙。1949年中國革命的成功曾經極大地震蕩了整個社會和民族的文化心理結構。但李澤厚指出,也就在這個時候,“當以社會發展史的必然規律和馬克思主義的集體主義的世界觀和行為規約來取代傳統的舊意識形態時,封建主義的‘集體主義卻又已經在改頭換面地悄悄地開始滲入。”{14}“特別從五十年代中后期到文化大革命,封建主義越來越兇猛地假借著社會主義的名義來大反資本主義,……宣稱‘個人主義乃萬惡之源,要求人人‘斗私批修作舜堯,這便終于把中國意識推到封建傳統全面復活的絕境。以至‘四人幫倒臺之后,‘人的發現‘人的覺醒‘人的哲學的吶喊又聲震一時。”{15}李澤厚認為由于中國社會發展沒有經過資本主義社會這一階段,長達千年的社會政治經濟結構和民族文化心理結構都沒有接受資本主義社會的沖刷,舊的習慣勢力和思想觀念滲透到人們的意識深處,因此一旦有機會就有可能“沉渣泛起”。20世紀中國現代史中這種啟蒙與救亡雙重主題的關系一直沒有得到應有的重視和很好的解決。因此,在80年代,五四的啟蒙精神仿佛又一次成為了推動時代變革的動力,自有其合理的歷史必然性。

但盡管如此,李澤厚認為80年代的啟蒙運動并不能簡單等同于半個多世紀前的五四新文化運動,“不是象五四那樣,扔棄傳統,而是要使傳統作某種轉換性的創造。”{16}這種“轉換性的創造”,“既不是全盤繼承傳統,也不是全盤扔棄。而是在新的社會存在的本體基礎上,用新的本體意識來對傳統積淀或文化心理結構進行滲透,從而造成遺傳基因的改換”{17},即所謂的“西體中用”{18}。這個“體”,是社會存在主體、現實日常生活,這個“西體”,是指以現代大工業生產,科技、計算機等以及生產它們的各種科技工藝、經營管理制度等為代表的現代化;而其中的“中用”,則是“結合中國實際和儒學”{19}的摸索應用,用現代化的“西體”改造“中學”,“轉換中國傳統的文化心理結構,有意識地改變這個積淀”{20};換句話說就是,“既包括‘西體運用于中國,又包括中國傳統文化和‘中學應作為實現‘西體的途徑和方式”{21}。李澤厚認為在這種“用”的過程中,原來的“中學”就被更新、改造和變化了,“西體”也被中國化了。綜上所述,李澤厚指出在80年代新一輪的思想啟蒙運動中,這種“轉換性的創造”,主要集中在如下兩方面:一是社會體制結構方面。基于社會體制結構與文化心理結構上西方資本主義階段的缺失,李澤厚認為既要重視個性的獨立、自由,又要加強現代社會民主與法制的建設,在個人權利與社會責任之間建立起一種積極健康的關系。二是文化心理結構方面。李澤厚指出現代社會秩序不能完全靠道德倫理來維持,而應通過法律去要求和規范。通過吸收和消化西方現代的某些東西來改造學校教育、社會觀念和民俗風尚。李澤厚認為這種轉換性創造是思想解放時期的重要課題,因為這種轉換“既必須與傳統相沖突(如歷史主義與倫理主義的矛盾),又必須與傳統相接承(吸收倫理主義中的優良東西)”{22},是個“十分艱難、漫長和矛盾重重的過程”{23}。

可見,與五四那種“理性不足,激情有余”,“認為只有盡速地徹底地打破、沖毀、推翻舊有的、現存的形式、模態、秩序、制度、規則,才能創造出新的東西”的“革命性的創造”不同,李澤厚在80年代新一輪的思想啟蒙運動中提出的“轉換性的創造”,是“主張不必徹底破壞、迅速改變,而可以逐步‘轉化,或舊瓶新酒,或即舊立新,或推陳出新,使舊形式逐漸轉成新形式”{24},一句話:是改良,不是革命;是回歸,不是重復。之所以如此,是因為在80年代,“救亡”已不再是時代的主題,舊社會、舊體制已被推翻,現代社會制度雛形已顯,當下面臨的迫切問題是如何在繼承中發展、超越和完善。“歷史的解釋者自身應站在現時代的基地上意識到自身的歷史性,突破陳舊傳統的束縛,搬進來或創造出新的語言、詞匯、概念、思維模式、表達方法、懷疑精神、批判態度,來‘重新估定一切價值,只有這樣,才可能真正去繼承、解釋、批判和發展傳統。”{25}

二、“人的文學”與“人民文學”版圖的重繪

啟蒙與救亡雙重變奏的思想文化視角,不僅重新審定了20世紀中國知識分子的文化身份,同時也重繪了這百年的中國文學版圖,并成為80年代文學史研究與寫作多元共生新文學話語場態的一個重要構成。

傳統更新,觀念變革,思想開放,“西體中用”……在80年代,這些雖屬于思想文化的范疇,但對當時的中國文學,從創作到評論乃至文學史的寫作,都產生了深刻影響。順延著這種思想史維度,在《二十世紀中國文藝一瞥》一文中,李澤厚將20世紀中國知識分子劃分為六代:轉換預告的辛亥一代、開放心靈的五四一代、創造模式的大革命一代、走進農村的三八式一代、接受模式的解放一代和多元取向的青年一代(即“紅衛兵一代”),并通過20世紀中國文學來考察這六代知識分子的心態歷程:第一代是舊模式的解脫,第二代是對新模式的呼喚,第三代是新模式的創立,第四代是拓展,第五代是接受,第六代是多元探索。在李澤厚看來,作為既是中國當代文學創作主體也是對象主體的共和國一代作家知識分子,盡管也有“不和諧”的聲音,但“歌頌”與“懺悔”卻是他們創作的基本主題,這從賀敬之的《放聲歌唱》到“歸來者”張賢亮的《綠化樹》創作歷程中,得到了最充分的彰顯。章永璘、張賢亮的懺悔與改造,對于共和國一代知識分子來說,“是親身經歷過的對‘革命作出的崇高的自我犧牲和奉獻;對青年人來說,則是一種不可理解的極端愚昧和個性毀滅。所以中年知識分子同情地接受著《綠化樹》,而青年知識分子卻憤怒地拒絕它。”{26}雖然說得有些決絕,卻多少還是傳達出了一種時代的情緒。因此一旦似曾相識的思想啟蒙運動“春回大地”的時候,多元取向的青年一代作家知識分子便不假思索地高喊“告訴你吧,世界——我不相信”(北島《回答》);不顧一切地發表“公開的情書”(靳凡《公開的情書》);訴說“我是人,我需要愛,我渴望在情人的眼睛里,度過每個寧靜的黃昏,在搖籃的晃動中,等待著兒子的第一聲呼喚……”(北島《結局或開始》)。“一切都令人想起五四時代,人的啟蒙,人的覺醒,人道主義,人性復歸都圍繞著感性血肉的個體從作為理性異化的‘神的踐踏蹂躪下要求解放出來的主題旋轉。‘人啊,人的吶喊遍及了各個領域各個方面。這是什么意思呢?相當朦朧,但有一點又異常清楚明白:一個神造英雄來統治自己的時代已經過去了,回到了五四期的感傷、憧憬、迷茫、嘆惜和歡樂。但這已是經歷了六十年慘痛之后的復歸。”{27}從《你別無選擇》(劉索拉)到《無主題變奏》(徐星),均表現出與《綠化樹》完全不同的“另一代人的真”。如果說后者是“在靈魂的凈化中追求人生”,那么前者則是“在認定人生荒誕中探尋意義”,{28}而“這就是一切。一切就是荒誕,荒誕就是一切”{29}。對于20世紀的中國文藝,對受益于思想解放運動呈現“多元取向”的“新時期”文藝,李澤厚雖然是“一瞥”,但我們仍然能夠感受到那種啟蒙與救亡雙重變奏的思想史眼光。

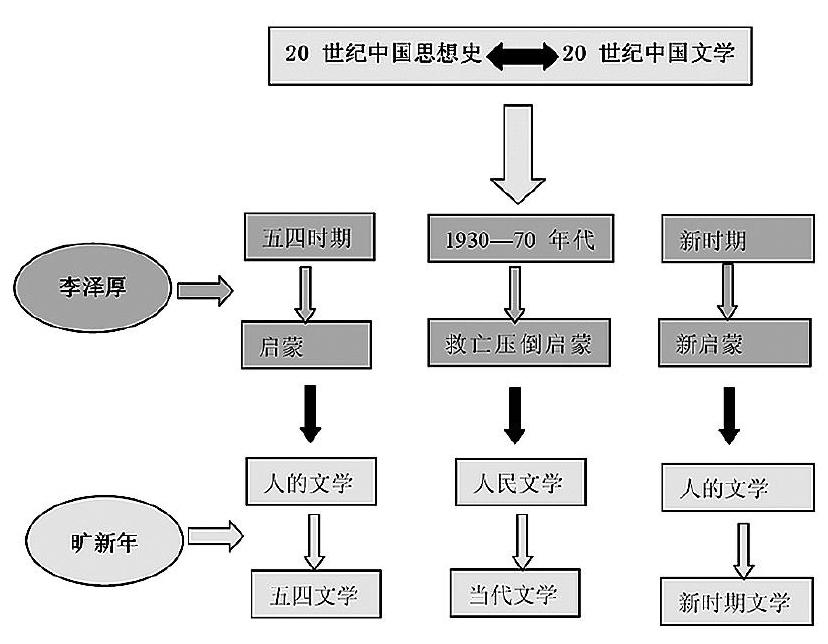

李澤厚關于20世紀中國歷史思想啟蒙與民族救亡雙重變奏的理解,對當時的文學研究產生了很大的影響,同時也從一個側面直接影響到80年代文學研究界對20世紀中國文學的重新認識與評價,從觀念到立場,從內容到形式,“國內學人開始以‘雙重變奏的框架談論現代文學”{30}。多年以后,對于啟蒙與救亡的雙重變奏對20世紀中國文學的影響,曠新年亦曾作過形象的描述{31}。

三、新文學研究“海外之聲”的傳揚

在80年代多元共生的新文學話語場態的形成與建構過程中,如果說以李澤厚“啟蒙論”與“主體論”為代表的文化哲學思想在本土知識資源中具有不可替代的地位,那么再次東漸的西學則在一定程度上起到推波助瀾的作用。正是這種內外呼應,50至70年代建立起來的文學話語形態被推倒重建,為“重寫文學史”提供了歷史與現實的理據,乃至直接成為“重寫文學史”的表現形態。在80年代多元共生的新文學話語場態構成中,值得關注的另一個問題是以夏志清為代表的中國現代文學研究的“海外之聲”。

誠如有學者所言,在80年代,隨著西方文化資源的傳介,支配新啟蒙思潮的話語形態,已不再局限于中國本土語境的“五四”傳統,“更是一種全球性的現代化理論范式”{32}。表現在文學領域,便是海外中國現代文學研究的觀念、理論與方法的潛在引介與傳播。在80年代,海外中國現代文學研究在質疑聲中顛覆1950年代以后形成的以政治社會學為主導的中國文學研究與寫作模式的同時,極大地促成了后來“重寫文學史”運動的發起。

具體地說,中國現代文學研究的這種“海外之聲”,主要體現在50至70年代的境外文學史寫作領域。這其中影響比較大的主要有美籍華裔學者夏志清的《中國現代小說史》和移居香港的現代作家司馬長風的三卷本《中國新文學史》。對于這兩部文學史著作,筆者已有另文評述,{33}這里主要從構筑80年代現當代文學史寫作語境的角度作些綜合介紹。需要說明的是,這兩部文學史在大陸公開出版的時間要晚得多,{34}它們80年代在大陸學界的影響,主要是通過學人之間的“民間”傳閱途徑,這也是前面我們為什么說是“潛在引介與傳播”的原因。另外,這兩部文學史,影響最大的還是夏志清的《中國現代小說史》,但在50至70年代臺、港多部文學史著作中,司馬長風仍是最有影響力的。近年來,已有不少研究者從文學史寫作與研究角度重析司馬長風的《中國新文學史》。概括地說,這兩部文學史主要在如下兩方面對80年代的大陸現當代文學研究形成比較大的影響:一是疏離政治意識形態的文學史觀念與編寫立場。這種“疏離”的實質是對大陸50年代確立的革命文學史觀的否定與解構。這種“疏離”的文學史觀在夏志清與司馬長風之間的區別,僅在于各自觀念確立方式的不同:前者主要依托西方價值標準,后者則通過回歸民族傳統文化。從這種文學史觀出發,夏志清認為中國現代文學中一流的作家都不是左翼革命陣營培養的,而在他所謂的“獨立作家”群體中;認為張愛玲“該是今日中國最優秀最重要的作家”{35},《金鎖記》“是中國從古以來最偉大的中篇小說”{36}……類似這種判斷式的評述在書中可謂比比皆是。與夏志清殊途同歸,司馬長風對于被大陸50至70年代出版的新文學史冷落和批判的沈從文也給予了很高的評價,認為他在中國文壇猶如“十九世紀法國的莫泊桑,或俄國的契訶夫”,是“三十年代文壇的巨星”{37}。受他們兩人影響,80年代大陸的現代文學研究掀起一場“文學考古運動”,有意向性地發掘曾經被此前文學史敘述排斥、壓制和“邊緣化”的作家作品。二是考量作家作品價值的文學性與世界性標準,即不再把革命性或社會意義作為衡量作品優劣的圭臬,而代之以文學審美價值、宗教意識與終極關懷等普世的標準。相對于長期浸潤在中國傳統文化而刻意挖掘現代中國作家的民族傳統文化內涵及其詩學意蘊的司馬長風,由于受新批評理論及西方價值觀念的影響,夏志清顯得更關注現代中國作家創作中諸如宗教情懷等的“人類意識”。實際上,無論是“追隨”(西方)還是“回歸”(傳統),夏志清與司馬長風關于作品優劣的評價標準都迥異于大陸50至70年代文學史寫作建立的政治社會學評價體系。除此以外,在文學史的結構與敘述風格方面,夏志清與司馬長風也摒棄了這一時期大陸文學史以文學思潮與文藝運動為主導的結構模式和“革命化”的敘述語言風格,而表現出一種以作家作品為主體的文學史結構與雖寫實卻不失詩性的敘述風格。{38}

中國現代文學研究的“海外之聲”對80年代以后中國文學研究,特別是“重寫文學史”的影響之深,多年后已成為學界的共識。“《中國現代小說史》的基本觀點、基本思路都非常完整地體現于80年代中國大陸的‘重寫文學史實踐中。可以說無論在理論,還是在策略,乃至文學趣味上,80年代‘重寫文學史的學者都受到了這部著作的影響。”{39}對李楊的上述觀點,曠新年曾作過進一步的展開:“在某種意義上,它意味著當代文學史典范的變革。它以對張愛玲、沈從文和錢鍾書等人的發現和推崇,確定了‘重寫文學史的坐標和界碑。”{40}程光煒在談到80年代中國現代文學史研究發生變革的諸多“‘發生學支點和源頭”時認為,夏志清和普實克的爭議是“最不應該被忽視的一個‘知識性資源”。他指出當普實克以“東歐馬克思主義文學批評”和夏志清分別以“西方新批評與‘大傳統”為知識資源重新審視中國現代文學時,他們關于文學作品所作的“審美性”與“社會性”的相對立的解釋,必然影響到對中國現代文學的研究與探索。{41}

四、“文學主體性”與“純文學”觀念的構想

作為80年代“新啟蒙”思想在文學領域的回應,文學主體性理論的提出與其說是對“五四”個性主義的啟蒙語境回歸,還不如說是對李澤厚以《康德哲學與建立主體性論綱》{42}為代表的主體性哲學思想理論的文學闡釋與實踐。劉再復在《文學研究應以人為中心》{43}一文中提出應當“構筑一個以人為思維中心的文學理論與文學史的研究系統”,認為在文學研究中要把人從“被動的存在物”轉換為“主動的存在物”,“克服只從客體和直觀的形式去了解現實和了解文學的機械決定論”。在稍后的《論文學的主體性》{44}一文中,劉再復進一步解釋文學主體包括“作為創造主體的作家”“作為文學對象主體的人物形象”和“作為接受主體的讀者和批評家”三個方面。他認為勃蘭兌斯“文學史,就其最深刻的意義來說,是一種心理學,研究人的靈魂,是靈魂的歷史”{45}的觀點,是“承認文學是人的精神主體運動的歷史”的最好證明;他認為批評家通過批評實踐中的“自我實現”以達到“審美理想的實現”:批評家的這種“實現”,是一種“審美再創造”,在批評實踐中“表現出自己獨特的審美理想、審美觀念,使自己的評論,也成為一種凝聚著審美個性的‘創作”。劉再復指出,長期以來文藝理論中根深蒂固的“機械反映論”,沒有解決實現能動反映的“內在機制”和“多向可能性”,在注意自然賦予客體固有屬性的同時,“忽視了人賦予客體的價值屬性”,與張揚文學的主體性背道而馳。“文學主體性”理論盡管有其待完善的地方,理論界亦不乏異議與質詢,{46}但劉再復強調“人”在文學中的地位,強調人作為“實踐主體”與“精神主體”的意義,既是文學中人道主義的哲學化表述,更是對“文學是人學”思想傳統的接續,對80年代文學觀念的變革,具有“不可估量的意義”,“在很短程度上促成了文藝理論研究的重心由客體向主體的轉變”,并促成了文藝界關于“向內轉”的討論。{47}這一切,對80年代文學創作與研究,特別是后來“重寫文學史”的倡導提供了堅實的理論支撐。

受“文學主體性”理論的啟發,魯樞元提出了關于新時期文學的“向內轉”的觀點。他從新時期“三無小說”(無情節、人物、主題)和更早的“朦朧詩”現象出發,指出新時期文學觀念正在發生的變化,如在“朦朧詩”中,“外在宣揚”已讓位于“內向思考”,“詩歌的重心轉向了內在情緒的動態刻畫,主題的確定性和思想的單一性讓位于內涵的復雜性與情緒的朦朧性”;在“三無小說”中,作者們“都在試圖轉變自己的藝術視角,從人物的內部感覺和體驗來看外部世界,并以此構筑起作品的心理學意義的時間和空間”。作者認為,這種變化不僅是對“五四”文學潮流的“延續和發展”,還隱含著特定歷史時期中國社會文化心理方面的動因,如“主體意識的覺醒”。{48}多年后,魯樞元在一篇回顧性文章中提到:“‘向內轉是對多年來極‘左文藝路線的一次反撥,從而使文學更貼近現代人的精神狀態。”{49}有論者也認為,與西方形式主義比較,魯樞元提出的“向內轉”與語言論轉向無關,而在致力高揚人的主觀精神,有努力“抵抗庸俗唯物主義”和“抵制技術主義”的意味。{50}在關注人的“內宇宙”(精神世界),關注“人性的文學”而非“政治化的文學”等方面,“向內轉”聚焦的問題與劉再復的“文學主體性”精神一脈相承。

“向內轉”理論盡管有爭議,如有論者甚至認為魯樞元“實際上是背棄了現實主義理論,以另一種形式,重復并發展了極左的文藝思潮所固有的主觀機械論”{51},但事實證明,它是80年代文學研究向縱深發展的又一助推器,正如有論者所說,“正是類似‘向內轉‘返回文學自身這般對新時期文學‘趨勢的提煉,逐漸構造出‘純文學譜系”這一80年代“最具意義與價值的文學主潮”,{52}并成為80年代新文學史話語場態的又一種重要表現形式,甚至干脆成為了一種文學史書寫的理想。

確實,“純文學”沒有一個“具體的物質性軀殼”,也很難找到一個關于“純文學”理念的權威解釋,但它卻像“魂”一樣,“無處不在,支配著成千上百的作家的寫作”,{53}并影響到我們的文學史寫作:“好的作品構成文學史連綿的山峰。文學史上的山峰不是靜止的而是不斷變動,好作品應而是相對的。研究者的責任之一,就是為不斷錯動的群山確認一個我們已經達到的高度和可以到達的高度。”{54}在80年代的新文學話語場態中,“純文學”是真正意義上“多元共生”出來的一種話語形態:它一方面受益于“新啟蒙”思潮的影響,另一方面受益于來自海外中國現代文學研究所標榜的“文學性”與“審美性”的熏染,以及以“文學主體性”和新時期文學“向內轉”為代表的理論思潮對大陸50年代以來文學與政治“過從甚密”情形的反省。同時,誠如不少研究者所言,韋勒克《文學理論》的“外部研究”和“內部研究”理論,也為“回到文學自身”“把文學史還給文學”,建構文學內部的自足性與自律性提供了理論支撐。正因如此,對“純文學”話語的梳理,已成為我們認識和把握80年代文學史編寫,特別是“重寫文學史”倡導語境不可或缺的一項工作。

那么,究竟應該如何看待80年代的“純文學”?對此,李陀關于90年代的“純文學”反思的問題方式或許能夠給我們一些啟發。對于“純文學”在90年代遭遇的困境,李陀認為應該重新思考和反省的,不僅是我們的作家,同時還有我們的批評家:“面對(90年代,筆者按)這么復雜的社會現實,這么復雜的新的問題,面對這么多與老百姓的生命息息相關的事情,純文學卻把它們排除在視野之外,沒有強有力的回響,沒有表現出自己的抗議性和批判性,這到底有沒有問題?到底是什么問題?”對此,李陀認為“我們的作家和批評家應該聯系這樣一個大背景重新考慮‘純文學這種文學觀念,我們不能自縛手腳,主動放棄對社會重大問題發言的機會”{55}。在李陀看來,“純文學”在語言、敘述等形式方面可以走得很遠,但其內容卻并不一定要與“人間煙火”“飲食男女”一刀兩斷,它甚至可以是很“現實”“入世”的。更重要的還在于,李陀認為,對“純文學”的理解不應該脫離具體的歷史語境。把李陀的這一問題意識反轉到80年代的“純文學”問題上,它至少可以給我們提供這樣的啟示:“純文學”未必與政治意識形態無關。

實際上,80年代對“文學性”(“純文學”的重要表征)的強調,是一種“策略”。而這對80年代的“文學中人”來說乃是一個心照不宣的公開秘密。“啟蒙”論,“去政治化”論,“主體性”論,“向內轉”論,“內部研究”論……這個“論”,那個“論”,“亂花漸欲迷人眼”,其實一言以蔽之,就是要把文學從被政治的“過度綁架”狀態中解放出來。與80年代的“文學思潮在對抗某一種政治話語及其附屬的寫作方式時往往隱匿了自身攜帶的意識形態特性,并將其抽象化在‘文學性‘純文學‘向內轉‘返回自身之類的表述中”{56}的情形不同,貫穿整個80年代,以支持“文學的獨立性”“文學性”為目標的“純文學”構想在不同階段與意識形態的關系,其表述的傾向性要鮮明得多,具體情況,即如賀桂梅在一篇清理“純文學”知識譜系與意識形態關系的文章所說,在80年代前期,文學獨立性內涵的建構始終處于文學/政治的二元結構中;“文學性”始終以“反政治”或“非政治”性作為其內涵,“文學的內涵由其所抗衡的政治主題的反面而決定”,因而這一時期的種種文學潮流與文學批評,“仍舊處于社會主義現實主義的話語體制當中”,未形成新的自我表述話語方式。直至80年代中期以后,以“詩到語言為止”和“形式革命”為目標的先鋒小說和第三代詩歌的出現,“純文學”的訴求才開始表現出“非政治”的特性:包括以“詩化哲學”批評實踐為標識的審美知識譜系,以“轉向語言”為標志的文學理論譜系,以及以“重寫文學史”為標志的現代文學經典譜系。但盡管如此,賀桂梅認為,以上關于“純文學”的三大知識譜系,其中的意識形態性并未消除,“而表現在這些認知框架和歷史結構所呈現的權力關系”,包括文學/政治、浪漫主義或人道主義式的“主體論”及中國/西方的三大歷史認知框架。{57}

作為新文學話語場態構成的“純文學”觀念,深刻地影響著80年代特別是進入90年代以后的當代文學史研究與寫作,有研究者認為它與產生于80年代的“文學現代化”觀念幾乎是支撐后來“重寫文學史”的兩個中心觀念。{58}但要弄清楚到底是怎樣影響和支撐的,關鍵還在于正確認識和把握具體歷史語境中的“純文學”內涵。

五、無所適從的當代文學史敘述經驗

回到80年代的當代文學史寫作語境,還有一個值得我們關注的問題,就是五六十年代建構起來的文學史敘述模式、積累的敘述經驗正在失效。這從70年代末80年代初編寫出版的一些當代文學史著作對新時期文學(1976-1979)的隱蔽、含混處理中可以感受到。

“新時期”第一部延續五六十年代“集體編寫”(所謂“統編”)模式的中國當代文學史著作,是受教育部委托、由北京師范大學等十院校編寫的《中國當代文學史初稿》。{59}不過這部當代文學史著作只寫到1979年第四次文代會。“新時期”三年(1976-1979),文藝界的情形大致與政治生活中的思想解放運動同步,一方面批判50年代以來特別是文革時期的左傾文藝思想路線對中國文學發展的危害,重新為文藝“正名”,{60}另一方面為文藝界的冤假錯案平反昭雪,特別是為在歷次運動中被打倒的文藝工作者、作家恢復名譽。在文學創作領域,則以“傷痕文學”和“反思文學”為代表,在“傾訴”(傷痕文學)和“控訴”(反思文學)中恢復現實主義傳統。對于“經歷過一場巨大的社會災難后重新抬頭”的這三年文學,雖然帶有“新的特點”,但《初稿》編寫者與接受者都還勉強能夠從社會主義文學角度來看待,即如教材所描述,“新時期的文學,從現實主義傳統上說,是建國后十七年社會主義文學的繼續和發展”。{61}但賀桂梅認為,80年代文學的新語境,除了文藝政策的調整,還包括對各種“世界文化資源”的吸納,“其中最突出的是西方‘現代派文藝和以新資源面貌出現的‘五四啟蒙思想”。“一方面,當代文學史教材都把當代文學規定為‘社會主義文學,仍舊沿用了50年代后期提出的當代文學概念既定內涵和歷史敘述脈絡;但另一方面,對于‘新時期文學的肯定,則使得這些文學史必須在強調‘新時期相對于‘十七年和‘文革的創新性的同時,努力地彌合其間的意識形態斷裂,十分勉強地把裂隙縱橫的文學現象整合于‘社會主義時期的文學這樣一個含糊其辭的描述當中。”{62}因此,面對思想解放運動語境下的“新時期文學”,“體例僵硬、內容重復的多本當代文學史教材與繁復多樣的新時期文學實踐之間呈現出明顯的裂縫,使人們對80年代的當代文學史寫作表現出普遍的不滿。”{63}已有的文學史寫作資源,包括文學觀念、價值取向、審美指向乃至敘述方式等,都將難以進行滿意的描述。造成這種敘述失效的最根本原因,如上所述,在于我們“忽視了‘當代文學是在當代中國特定歷史語境中產生的有著自足內涵的概念”{64}。在這種情況下,只有重新建構一種話語方式才能夠解決這一難題。

但把新時期初期中國當代文學史敘述的“無能為力”對接于80年代中期以后由先鋒小說和第三代詩歌開始的系列文學創作潮流,其實是一種錯覺。從近20年出版的文學史著作看,特別是從近十多年來“重返八十年代”的研究成果看,我們會發現這種“失效”和“無所適從”幾乎與新時期初期文學史的編寫是同步的。這其中最能夠說明問題的是對文革后期、70年代末以“新詩潮”和“手抄本小說”為代表的“爭議”作品的處理。在90年代末出版的比較有代表性的兩部當代文學史著作中,編寫者通過借助“隱在的文學”“‘地下文學”(北大版,洪子誠著),或“潛在寫作”“多層面”(復旦版,陳思和主編)等概念術語來把這些作家作品納入文學史敘述視野。更值得注意的是,對這些文學事實的敘述,他們都已自然地突破了“社會主義文學”的原有理論資源與敘述框架。如北大版的文學史認為“白洋淀詩群”的詩作在內容方面具有對“現實社會秩序”和“專制、暴力”批判的特征,在藝術追求方面,則“由于在心理上和實際生活上的普遍被放逐的感覺”,一些詩人更傾向于普希金等俄羅斯詩人的抒情方式;{65}認為《公開的情書》《晚霞消失的時候》《波動》等當時流行的“手抄本小說”,{66}“都涉及原先確立的信仰的虛幻和崩潰,并為小說人物的‘精神叛逆的合法性辯護”,指出面對當時和后來人們的批評和懷疑,這些小說的回答是:“這一代人的‘悲劇生活是不應該被否定、更不是過去的人的經歷和思考所能包容和取代的”。這些“命題”,中國進入80年代以后社會思潮和文學創作才開始“廣泛涉及”。{67}對新時期文學(1976-1979)的這種“后見之明”式處理,對七八十年代之交編寫出版的中國當代文學史來說,幾乎是不可想象的。這固然可理解為編寫者對這些文學事實的“不知情”,但更大的可能,還是已有的文學史敘述模式面對它們時的“無所適從”。程光煒在一篇“重返80年代”的文學講稿中曾指出,在80年代文學史形成的過程中,由于早期主要是來自中國作協與中國社科院文學研究所的“主流”批評家掌控著話語權,致使當代“傳統”(五六十年代)的文學成規通過稍加改造即“悄悄地進入到‘思想解放的嶄新話語譜系中”,并對新時期初期(1976-1979)的文學評判建立起一種似新實舊的成規,如追求與政治生活同步的“大敘述”,止于“揭露”與“呼吁”,不主張過度“暴露”;推崇在歷史認知框架中的“具體敘事”,排斥超前越界的“抽象敘事”;看重“人生”故事的講述,淡化“人性”善惡的追問,等等。這種情形,導致新時期初期“文學史經典”與“文學經典”處于矛盾甚至分離狀態,如《班主任》可以作為“文學正典”堂而皇之地進入文學史敘述視域,而《晚霞消失的時候》一類的作品則只能作為“有爭議的作品”,“被置放在比較次要的文學選本中”。程光煒認為這些作品“執意超出社會學的禁忌,而將命運與存在、宗教的終極價值作本質性的‘深度互動”,“太超越具體的歷史語境了”。{68}

結語

基于以上的背景,80年代當代文學史編寫的變革已成為一種時代的要求。但具體到文學史界,情況似乎要復雜得多。這首先表現為,行進中的文學史編寫作品雖然仍在50年代后期建構起來的敘述模式中慣性滑行,但也并不是完全無所作為;即便像比較有代表性的《中國當代文學史初稿》,文學史編寫的變革在整個80年代最引人矚目之處,主要還是表現在觀念的變革與理論的倡導上,包括“20世紀中國文學”和“中國新文學整體觀”概念的提出,“重寫文學史”倡導與論爭等等。其次,則是在80年代仍未形成系統的對一些作家作品和文學現象的重新評價,這其中又集中體現在“重寫文學史”論爭期間對當代作家作品和文學現象的重評。而更多更具影響的“重寫文學史”的成果,則是在進入90年代以后。

① 拙文原發于《學術研究》2012年第11期,《中國現代、當代文學研究》2013年第2期全文轉載。

② 李澤厚:《回首八十年代(二)》,《南都周刊》2006年試刊號。

③ 周揚1979年在中國社科院紀念“五四”運動60周年的報告中,把肇始于70年代末的思想解放運動稱之為20世紀中國的第三次思想解放運動(第一次是“五四”運動,第二次是延安整風運動),指出這次思想解放運動的“中心任務”就是要“徹底破除林彪、‘四人幫制造的現代迷信”,擺脫他們的“新蒙昧主義的束縛”。(周揚:《三次偉大的思想解放運動》,《人民日報》1979年5月7日)。但有論者認為,更能夠體現80年代“特質”的卻是從1983-1984年開始一直持續到80年代后期之間的“高潮性文化段落”,包括:知識界的“歷史反思運動”、“文化熱”;文學領域從“反思文學”向“尋根文學”的轉移,“現代派”小說、先鋒小說和“現代主義詩群大展”及號稱“pass北島”的新生代詩群的出現;以及其他藝術領域內的諸如“第五代電影”、85美術新潮與現代主義建筑風潮等。這次的文化熱潮在當時即被認為是對“五四”新文化運動的繼承。與此同時,文化熱潮中對“西方”文化資源的輸入,“以16-19世紀歐洲啟蒙話語作為基調的‘主體論,則延續了70年代后期80年代前期在馬克思主義框架內納入的人道主義話語,從而形成了一種與階級論相對的關于‘人性、‘主體現代性話語”。如此種種,都給人感覺“五四”式啟蒙話語在全面“復歸”。文化熱潮中這一新啟蒙話語,后來被人們用來指稱新時期——80年代的特質。(賀桂梅:《“新啟蒙”知識檔案:80年代中國文化研究》,北京大學出版社2010年出版,第17頁。)不過李澤厚并不太贊同80年代中期的“新啟蒙”說法。三十年后,他在回首80年代的訪談中曾這樣說道:“……那時中國的問題已不是啟蒙的問題,而是要把思想、啟蒙進入制度層面、化解為制度的問題。”(李澤厚:《回首八十年代(二)》,《南都周刊》2006年試刊號。)考慮到學界相對普遍的認知與接受狀況,本文還是用“新啟蒙”這一概念來描述80年代。

④ 張偉棟:《李澤厚與現代文學史的“重寫”》,江西人民出版社2012年版,第43頁。

⑤ 語出徐友漁。轉引自張偉棟《李澤厚與現代文學史的“重寫”》,江西人民出版社2012年版,第44頁。

⑥⑧⑨ 《李澤厚:我與八十年代》,載2008年12月11日《經濟觀察報》。

⑦{12}{13}{14}{15}{16}{22}{25}{26}{27}{28}{29} 李澤厚:《中國現代思想史論》,東方出版社1987年版,第15頁;第33頁;第35頁;第36頁;第42頁;第47頁;第47頁;第253頁;第255頁;第261頁;第262頁。

⑩{11} 李澤厚:《啟蒙與救亡的雙重變奏》,原載《走向未來》1986年創刊號。轉引自《中國現代思想史論》,東方出版社1987年版,第11頁;第12頁。以下索引本文內容,如無特別說明,均轉引自此版本。

{17}{20}{21}{23} 李澤厚:《漫說“西體中用”》,《中國現代思想史論》,東方出版社1987年版,第337頁;第337頁;第338頁;第338頁。

{18} “西體中用”是李澤厚1985年提出并不斷完善的一個思想理論體系,比較重要的論述可參考:《“西體中用”簡釋》(《中國文化報》1986年7月9日)《漫說“西體中用”》(1987),《再說“西體中用”》(1995),以及近二十年來的一些對話、訪談文章。

{19} 李澤厚:《儒學四期與轉換性創造》,載2005年12月12日《經濟觀察報》。轉引《李澤厚對話集·廿一世紀》2015年出版,第228頁。

{24} 李澤厚:《再說“西體中用”》,《世紀新夢》,安徽文藝出版社1998年版,第184頁。

{30} 李澤厚訪談:《我與八十年代》,原載《經濟觀察報》2008年12月11日。“國內學人開始以‘雙重變奏的框架談論現代文學”的代表性著述有:李楊《“救亡壓倒啟蒙”?——對八十年代一種歷史“元敘事”的解構分析》,《書屋》2002年第5期;曠新年《尋找“當代文學”》,《文學評論》2004年第6期;程光煒《重返八十年代的“五四”——我看“中國現代文學研究”并兼談其“當下性”的問題》,《文藝爭鳴》2009年第5期;賀桂梅《“新啟蒙”知識檔案:80年代中國文化研究》,北京大學出版社2010年出版;楊慶祥《“重寫”的限度:“重寫文學史”的想象和實踐》,北京大學出版社2011年出版;張偉棟《李澤厚與現代文學史的“重寫”》,江西人民出版社2012年出版等。這些著述的“談論”更多地表現為一種反思。

{31} 本圖表根據曠新年收錄于《寫在當代文學邊上》(上海教育出版社2005年出版)中的《尋找“當代文學”》與“趙樹理的文學史意義”兩章內容整理。

{32} 賀桂梅:《“新啟蒙”知識檔案:80年代中國文化研究》,北京大學出版社2010年版,第35頁。

{33} 參閱拙作:《從夏志清到司馬長風:作為海外中國當代文學史寫作的資源》,《學術研究》2017年第9期,《中國現代、當代文學研究》2017年第12期全文轉載。

{34} 《中國現代小說史》直至2005年才由復旦大學出版社出版了劉紹銘等譯的中文簡體字版。而司馬長風的《中國新文學史》直至現在仍未有其大陸版本。

{35}{36} 夏志清:《中國現代小說史》,劉銘銘等譯,復旦大學出版社2005年版,第254頁;第261頁。

{37} 司馬長風:《中國新文學史》(中卷),香港;香港昭明出版社1976年版,第37頁。

{38} 對于夏志清與司馬長風這種疏離政治意識形態的文學史觀念,當年捷克斯洛伐克東方學學者普實克(1906-1980)、80年代以后的不少大陸有些研究者均提出質疑。如普實克認為由于夏氏“不去努力克服自己的個人傾向性和偏見,反而利用科學工作之機放縱這種褊狹”,導致作者對左翼作家“不能給予一個合理的評價”。具體可參考拙文《從夏志清到司馬長風:作為海外中國當代文學史寫作的資源》。

{39} 李楊:《文學史寫作中的現代性問題》,山西教育出版社2006年版,第92頁。

{40} 曠新年:《“重寫文學史”的終結與中國現代文學研究轉型》,《南方文壇》2003年第1期。

{41} 程光煒:《當代文學的“歷史化”》,北京大學出版社2011年版,第148-149頁。

{42} 原載中國社會科學院哲學研究所編《論康德黑格爾哲學》,上海人民出版社1981年版。

{43} 劉再復:《文學研究應以人為中心》,《文匯報》1985年《文藝百家》第27期,轉引江西省文聯文藝理論研究室、江西大學科學研究處編(1986,內部學習資料):《關于文學主體性的論爭》,第5頁。

{44} 劉再復:《論文學的主體性》,連載于《文學評論》1985年第6期和1986年第1期。

{45} 語出勃蘭兌斯《十九世紀文學主潮》第一分冊“引言”。轉引自劉再復《論文學的主體性》。

{46} 有關爭議可參考江西省文聯文藝理論研究室、江西大學科學研究處編(1986,內部學習資料)的《關于文學主體性的論爭》。

{47}{50} 陶東風、和磊:《當代中國文藝學研究(1949-2009)》,中國社會科學出版社2011年版,第392頁;第401-402頁。

{48} 魯樞元:《論新時期文學的“向內轉”》,載1986年10月16日《文藝報》。

{49} 魯樞元:《文學的內向性——我對“新時期文學‘向內轉討論”的反省》,《中州學刊》1995年第5期。

{51} 曾鎮南:《為什么說“向內轉”是貶棄現實主義的文學主張?》,載1991年3月23日《文藝報》。

{52}{56} 陳思和主編:《中國當代文學60年》(卷四),上海大學出版社2010年版,第93頁;第400頁。

{53}{55} 李陀、李靜:《漫說“純文學”——李陀訪談錄》,《上海文學》2001年第3期。

{54} 洪子誠:《虛構的力量——中國當代文學純文學研究》序,社會科學文獻出版社2005年版。

{57} 賀桂梅:《“純文學”的知識譜系與意識形態》,《山東社會科學》2007年第2期。

{58} 曠新年:《“重寫文學史”的終結》,《把文學還給文學史》,復旦大學出版社2012年版。

{59} 由北京師范大學等十院校編寫的《中國當代文學史初稿》上、下冊,由人民文學出版社分別于1980年12月和1981年7月出版。

{60} 這一時期比較重要的事件有:1977年12月,文藝界以《人民文學》編輯部名義召開在京文學工作者座談會,這是文革后中國作家的第一次匯合;1978年5月,中國文聯在北京舉行第三屆全國委員會第三次擴大會議,揭批文藝極左路線,研究如何促進創作繁榮;1979年10月30日- 11月16日第四次文代會在北京召開,“標志著中國當代文學的發展進入另一個新的歷史時期”。

{61} 北京師范大學等十院校編:《中國當代文學史初稿》(下冊),人民文學出版社1981年版,第337頁。

{62}{63}{64} 溫儒敏、李憲瑜、賀桂梅、姜濤著:《中國現當文學學科概要》,北京大學出版社2005年版,第153頁;第155頁;第155頁。

{65} 洪子誠:《中國當代文學史》,北京大學出版社1999年版,第214頁。

{66} 《公開的情書》初稿完成于1972年,1979年經作者靳凡修改后發表于《十月》1981年第1期;《晚霞消失的時候》初刊于《十月》1981年第1期;《波動》寫于1974年,1976年6月和1979年4月兩次修改,先后刊于《今天》(1979)和《長江》(1981)。由于各種原因,這三部小說是不是“手抄本小說”,用什么概念、術語來描述(除了“手抄本小說”一說,還有“潛在寫作”“‘地下文學”“隱在的文學”“‘非主流文學”“異端的文學”等),這些作品的寫作、傳播與修改、發表情況的爭議、辨析與訂正情況,直至現在仍處于未完成的考訂狀態,有關這方面的材料并不少,本文在此不再作展開。值得注意的是,不同文學史家,甚至同一文學史家不同版本的當代文學史對這類文學現象的處理方式并不一樣。以洪子誠為例,與1999年的初版本不同,2007年的修訂版對這三部小說的處理,至少有兩點值得注意:一是考察時期的變化,即不再把它們置放在“50-70年代文學”,而調整到“80-90年代文學”的范疇;二是關于這些作品“思想和精神價值”的內容的表述,修訂版補充、突出了它們對80年代社會思潮和文學創作涉及的“存在主義”和“‘新啟蒙的精英意識”的命題。這種處理顯得更完善,但并不能替代初版本體現出來的文學史意識。這正是本文關注的。對新時期初期這一特定歷史時期的文學事實,用什么概念術語來描述并不是關鍵,值得我們關注的是對它們的評述模式。文學史的寫作總是在不斷完善。對文學史編寫歷史的研究,應該關注的是這種完善的積漸過程,而不是最后完善的結果。

{67} 洪子誠:《中國當代文學史》,北京大學出版社1999年版,第217頁。這些“廣泛涉及的命題”,除了作者在后來(2007年)的修訂版中舉列了“存在主義”和“‘新啟蒙的精英意識”(第262頁)等,從這些年“重返八十年代”的成果看,這些“命題”還可以包括諸如精神信仰與救贖、人性與人道主義、“現代性”思想與“現代派”藝術等。

{68} 程光煒:《文學成規的建立——以〈班主任〉和〈晚霞消失的時候〉為討論對象》,《文學講稿:“八十年代”作為方法》,北京大學出版社2009年版,第295頁。

(責任編輯:徐瑛)

Returning to the Context of Knowledge in the

Writing of Literary Histories in the 1980s

Zeng Lingcun

Abstract: In the 1980s genealogy of knowledge, the editing and writing of literary histories, including the history of contemporary literature, is a proposition that can help the eye pick out the tiny from an ocean of things and that settles the imagination of the new-era world of letters about‘modernityand artistic aesthetics. Historically, of the factors that influenced the writing of literary histories in the 1980s and subsequently, what deserves attention is the ideological and philosophical basis for the objective of‘returning to the May Fourth. Secondly, it is the pluralistic and symbiotic site of new literary discourse, including the remapping of‘people literatureand‘peoples literaturein the field of vision of double variation theory of enlightenment and salvation, the modern Chinese literary studies as promoted overseas by C. T. Hsia, the construction of such theories as‘literary subjectivityand the proposition of such views as a turn inwards for literary studies, and the conception of such things as‘pure literature. In addition, the failure of the narrative mode of contemporary literary history as established in the 1950s and 1960s has also impacted the writing of literary histories, including that of contemporary literary histories, in the 1980s. To sort out the genealogy of knowledge in relation to the writing of literary histories in the 1980s is to return more objectively to the historical situation in order to evaluate the writing of literary history in this period.

Keywords: The 1980s, writing of literary histories, new enlightenment, site of new-era literary discourse, narrative mode of contemporary literary history