娛樂功能觀視角下苗族斗牛變遷與開發利用

徐 宏

(凱里學院,貴州 凱里 556011)

斗牛是世界性的文化娛樂活動,東西方不同文化背景之下表現差異明顯。以西班牙斗牛為代表的“西方斗牛”,斗牛士手持利劍與牛搏斗,將牛屠殺,象征著西方社會自信勇敢和人類征服自然的文化;而以中國苗族斗牛為代表的“東方斗牛”,則是為了娛神、娛己、娛人而組織的牛與牛的抵斗。苗族聚集地大多地理條件復雜,生存環境惡劣,因而造就水牛兇猛、好斗的性格。斗牛習俗起初源于族人族群娛樂活動,后來逐漸賦予更多的社會文化內涵,成為苗族代表性的民族文化活動。

隨著貴州、廣西、云南等地苗族斗牛旅游興起,傳承千百年的苗族斗牛活動重新進入人們視野,相關理論研究日漸豐富。首先是苗族斗牛文化內涵研究,如文毅提出苗族斗牛是苗族牛圖騰的遺跡[1],黃亦君認為苗族斗牛展現了一定的文化意蘊、鮮明的農業文化特色、濃厚的倫理道德和苗人和諧向上的民族心理[2];其次是苗族斗牛外在特征研究,如楊光全等人闡述了苗族斗牛“選牛、養牛、斗牛”三要素[3],吳德海整理了黔東南斗牛文化[4],劉禮國認為苗族斗牛向民族傳統體育方向演化[5];再次是苗族斗牛保護傳承研究,如李志勇分析了黔東南斗牛文化的傳承和發展[6],汪如鋒指出黔東南苗族斗牛文化傳承面臨較大危機,并提出通過建立文化生態保護區、加強政府立法、對養殖戶經濟扶持等手段加以保護[7];最后是苗族斗牛開發利用研究,如羅義群從文化品牌塑造的角度提出苗族斗牛開發策略[8]60-63,徐宏從旅游開發的角度提出苗族斗牛發展建議[9]。綜上,苗族斗牛相關理論研究集中于社會學、民族學研究視角,偏重于文化內涵挖掘與保護傳承研究,但對其未來如何發展缺乏創新思路。娛樂功能是苗族斗牛的基本功能,當前苗族斗牛正由民間娛樂活動轉化為旅游吸引物,如何充分發揮苗族斗牛娛樂功能價值是現實中面臨的難題。基于此,本文突破傳統研究視角,從娛樂功能角度探索苗族斗牛變遷,既為其開發利用提供創新思路,亦為其他少數民族傳統文化保護傳承提供理論參考。

一、苗族斗牛娛神、娛己、娛人變遷

馬林諾夫斯基認為功能性是影響文化變遷的主要因素,不能從文化現象的偶然集合來說明文化的本質,一切文化的價值都在于其“直接的或間接的滿足人類的需要”的“有用性”[10]。適應不同時代背景發展需要,苗族斗牛的社會功能不斷變化,但是娛樂功能是其一以貫之的基本功能。黑格爾將人類自我意識發展過程分為與自然的接觸、與人的交流以及對自我的反思三個階段,相應的西方娛樂功能觀也呈現出娛神、娛人、娛己的發展脈絡[11]1。從娛樂功能視角,苗族斗牛變遷也大致經歷了取悅神靈為主的娛神階段、娛樂族人族群為主的娛己階段以及取悅外來人群為主的娛人階段。

(一)娛神階段

在社會生產力水平較為落后、人類文明尚未開化的背景下,人們對自然界天地萬物和人生旦夕禍福缺少掌控能力,由此產生不安全感、恐懼感,他們認為世界受到某種外在神秘力量的控制,于是產生各種形式的神靈崇拜。人們通過祭祀、儀式、廟宇、節慶、歌舞、習俗等多種方式“娛神”,以求神靈護佑。苗族聚集區多為高山谷地,位置偏僻,交通不便,因而形成獨特、神秘的民族文化。苗族自古崇拜水牛,娛神階段的苗族斗牛的作用主要表現在以下三個方面。

首先,苗族斗牛是圖騰崇拜的遺跡。“圖騰”一詞源于印第安語,原指“親戚”,后來泛指被族群視為祖先或者受其特殊庇護的某物種。圖騰崇拜造就了原始先民早期的民俗舞蹈和競技活動的誕生,這種最初的祭祀舞蹈也是后來部分少數民族傳統體育活動的雛形[12]。苗族的牛圖騰崇拜由來已久,貴州黔東南地區苗族傳統敘事方式“苗族古歌”中唱道:“蝴蝶媽媽生下12個蛋,孵化出姜央、水牛、雷公、楓木、老虎等動植物及諸神”。可見水牛與苗族父系祖先姜央為一母所生,關系親密。苗族主要居住在我國西南山地,山多田少,農業生產技術落后,水牛是從事農業生產的關鍵因素,這也許是苗族牛圖騰崇拜產生的主要原因。

其次,苗族斗牛是祭祀祖先的重要方式。水牛是苗族社會農耕文明時期重要的勞動力,也是最貴重的祭品,斗牛、殺牛被視為最隆重的祭祖儀式。貴州黔東南地區苗族每逢“鼓社”等重大慶典活動都要斗牛、殺牛,“既可以娛神,也可以娛人,其核心是祭祀祖先,主要祭父系祖先姜央,同時祭蝴蝶媽媽。”[13]另外,也有苗族民間傳說認為水牛與螞蚱相爭獲勝才獲得祭祀祖先的權利,水牛以此為榮。“苗族的斗牛和祭祖殺牛,并非不愛牛,其實恰恰愛得熱烈、真誠,是認為牛有到祖先處的資格,是對牛勇于拼搏的贊賞。”[14]另一說法是苗族斗牛是為了紀念苗族始祖蚩尤。《苗族通史》記載苗族信奉蚩尤為祖先,“苗族斗牛據傳是為了紀念祖先蚩尤,隨著歷史的演變逐漸成為體育活動,清水江苗民斗牛與儺戲、角抵戲,同是紀念苗族始祖蚩尤的。”[15]

再次,苗族斗牛是通神祈福的重要手段。米爾恰·伊里亞特認為“神圣與世俗既是世界的兩種基本存在模式,也是在歷史進程中被人類所接受的兩種存在狀態,信徒超越世俗的獻祭活動是通過各種通道的象征來表述的。”[16]斗牛便是苗族地區通神祈福的重要方式,苗族斗牛活動開始前要舉行隆重的祭拜、禱告、繞行儀式,人們希望通過斗牛活動與神靈溝通,表達敬意,祈福辟邪。貴州黔東南地區苗族認為斗牛有預測兇吉和年景豐稔功能,牛打得越兇就越會風調雨順,水牛還能化身龍神消災除難。

(二)娛己階段

隨著社會經濟發展和人類文明開化,神靈世界觀解體,原來以娛神為重心的苗族斗牛逐漸走下神壇,走向世俗。神圣化的娛樂帶有對完全陌生的審美對象“神靈”的揣度,并帶有盲目崇拜色彩,表演者對于適用于人類情緒的娛樂活動是否適用于神靈并不確定,因此行為受到各種限制不能充分表達[11]24。相比之下,世俗化的娛樂更加真實和豐富。隨著苗族斗牛進入世俗空間,人類需求逐漸融入其中,人性得到張揚。

首先,苗族斗牛是滿足苗族同胞精神娛樂需求的重要方式。相較于娛神階段的神圣、嚴肅,娛己階段的苗族斗牛變得更加世俗、隨意,不再局限于特定的時節、特定的地域和特定的人群,禁忌條款逐漸褪去,儀式逐漸簡化,進而演化成全民性的娛樂狂歡活動。事實上,苗族斗牛活動確實精彩刺激,水牛重達千斤,身強力壯,兩牛抵斗猶如卡車相撞,牛角、頭骨碰撞的聲音咔咔作響,甚至能聽到骨頭斷裂的聲音,令人血脈僨張。苗族同胞深愛斗牛活動,許多苗族村寨組織的斗牛活動經常持續到深夜,圍觀群眾依然興致十足,加油助威。而且,苗族斗牛一般在農閑時節或傳統節日舉行,人們在觀看斗牛比賽之余還可以走親戚、拉家常,溝通感情,青年男女還可以借此機會“游方”(1)“游方”是苗族男女青年的社交方式,多在節日或農閑時進行,通常包括男女對歌、相邀談話、互贈信物等內容。,談情說愛。總之,在物質匱乏、娛樂方式單一的年代,苗族斗牛是苗族人民重要的精神娛樂方式。

其次,苗族斗牛是滿足苗族同胞群體歸屬需求的重要形式。中國傳統社會是關系本位社會,是圍繞血緣關系建立起的主體社會結構,由近至遠形成親人層面、熟人層面、生人層面親疏順序,也就是費孝通提到的“差序格局”。正是這種社會結構孕育了中國的宗族制度和以家庭為單位的小生產方式,形成了以村寨族群為主的聚居形式。這種村寨聚落社會結構雖然有一定的封閉性、保守性,但卻有完善的內部自運行體系,節慶、集會、體育、歌舞往往是維系族群團結的重要方式。在貴州黔東南苗族地區,許多村寨集體喂養斗牛,參賽斗牛代表了村寨、族群的榮耀,所以,每有斗牛比賽,全寨都會集體出動加油助威。苗族斗牛活動既是維系苗族社會族群團結的重要形式,也是滿足苗族同胞群體歸屬需求的重要方式。

再次,苗族斗牛還是承載苗族同胞精神信仰的重要載體。生活在西南山區的苗族同胞雖然物質生活較為匱乏,但是精神生活豐富多彩,這里有唱不完的苗歌、飛歌、酒歌、游方歌,有跳不完的蘆笙舞、銅鼓舞、木鼓舞、板凳舞,有過不完的吃新節、牯臟節、苗年節、姊妹節,還有許多其他形式多樣的傳統民族文化形態。其中,苗族斗牛就是承載苗族人民獨特的精神信仰的文化形態。錢穆說:“人之一生,不過百年,死則與草木同腐,淹忽隨化,一切不留,惟名可以傳世,故君子以榮名為寶也。”[17]羅義群認為,三重生命中苗族最看重精神生命,苗族斗牛體現了“榮名為寶”的美學特征[8]60,這也是苗族敬牛、愛牛,卻又要斗牛、殺牛的原因。苗族人民崇拜英雄、呼喚英雄,因而崇尚水牛在打斗中表現出的英勇無畏和頑強拼搏的精神。“擎天柱”“黑霸王”“雷山牛王”“大頭王”等英雄“牛王”的名字,猶如希臘神話里的諸神,在苗族同胞間心口相傳、頂禮膜拜。苗族斗牛體現了苗族英勇無畏、榮名為寶的精神追求,一定程度上反映了其民族品格與民族精神。

(三)娛人階段

隨著現代化、城鎮化進程的加快,建立在血緣、地緣、業緣基礎之上的農耕文明社會逐漸解構,市場經濟影響并改變了苗族社會傳統生活方式和價值體系。苗族斗牛作為農耕文明社會的產物,其承載的歸屬與信仰功能趨于淡化,娛樂方式多元化導致其娛樂身心功能也趨于退化,失去原有娛神、娛己功能的苗族斗牛一度走到消亡的邊緣。然而,全球旅游業的快速發展以及游客對異文化的追求為其提供了涅槃重生的發展機遇,苗族斗牛逐漸演化為以娛樂游客為主的旅游項目。娛人階段的苗族斗牛有以下重要特征。

首先,苗族斗牛成為滿足游客異文化體驗的熱門旅游項目。苗族斗牛作為苗族原生態民族文化遺存,具有突出的神秘性、獨特性、刺激性,是游客觀賞體驗苗族傳統文化的重要載體,具有很強的旅游吸引力。目前,苗族斗牛已成為貴州黔東南、廣西桂林、云南楚雄、湖南新化等地的熱門旅游項目,并取得良好社會經濟效益。以貴州黔東南為例,除了散落各民族村寨數量眾多的民間斗牛活動之外,位于凱里市區的華凱斗牛城和白午東方斗牛場幾乎每周都有比賽,吸引了來自全國各地的游客,每場比賽觀眾人數少則上千多則上萬,經濟效益可觀。

其次,苗族斗牛旅游開發呈現專業化、職業化特征。為了提高苗族斗牛的旅游吸引力,旅游地在硬件設施、軟件管理方面不斷改進,不僅在相牛、養牛、馴牛、斗牛等各個環節不斷改良,而且在比賽活動組織管理方面也日臻完善。現在不僅有專業的苗族斗牛經營公司、專業的比賽場館、專業的組織分工,還有職業的斗牛、職業的養牛人、購票的觀眾群體,現在的苗族斗牛已經演變成職業化的體育娛樂項目。

再次,苗族斗牛發展呈現城鄉兩極分化格局。過去苗族斗牛的發展中心在鄉土民間,隨著苗族村寨年輕人大量外出,電視、手機、互聯網普及以及西方體育項目滲入,農村的苗族斗牛活動日漸衰落。與此同時,旅游市場需求與資本力量的推動使得苗族斗牛的發展中心移至景區、城市,城鄉苗族斗牛發展兩極分化格局愈加明顯。

二、娛人階段苗族斗牛發展困境

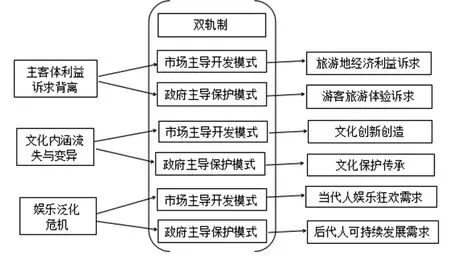

如前文述,娛樂功能是苗族斗牛的基本功能,但在不同時代背景之下其娛樂功能表現各異。當前苗族斗牛所承載的娛神、娛己功能均已退化,如何發揮其娛人功能,尤其是充分實現其旅游開發價值成為當務之急。然而,市場主導的苗族斗牛旅游開發模式過于功利,表面繁榮之下實則潛藏旅游地與游客利益訴求之間、民族傳統文化原真性與旅游開發商業性之間、文化嚴肅性與娛樂世俗性之間的系列矛盾。

(一)主客體利益訴求背離

苗族斗牛開發成旅游產品后,旅游地與游客在利益訴求上存在明顯分歧。從旅游地角度,苗族斗牛實際上是一種產權不清晰的公共資源,產權不清晰容易引發“公地悲劇”,相關主體在進行苗族斗牛旅游開發時往往會追求短期利益,尤其是追求短期經濟效益最大化。為了迎合游客短時逗留的消費特點,苗族斗牛旅游開發往往省略了儀式、忽略了內涵,只保留高潮的打斗環節,進而演變成純粹的斗牛競技比賽。從游客的角度,旅游的本質是體驗,融入旅游目的地,站在旅游地居民的角度體驗是旅游的最高境界。游客觀賞苗族斗牛表演根本上是為了體驗苗族特色民族文化,尤其是苗族斗牛所蘊含的“娛神”“娛己”文化內涵,但實際感受的卻是缺乏文化內涵的“斗牛快餐”。可見,主客體利益訴求之間、供需之間存在明顯結構性矛盾。

(二)文化內涵流失與變異

文化的功能是長期的、隱性的、潛移默化的,而市場機制追求經濟利益是自發的、盲目的、急功近利的。因而文化要素在旅游開發中往往被忽視或輕視。這種現象有兩種突出表現,一是“文化流失”,即忽視文化內涵、丟掉文化底蘊;二是“文化異化”,即不尊重歷史隨意對文化進行變異、神化、怪化、扭曲化。這兩種行為在當前苗族斗牛開發中都明顯存在。專業斗牛商業機構組織的斗牛比賽大多變成了失去文化底蘊的“競技斗牛”,而旅游景區開發的斗牛活動往往夸張、異化文化儀式變得不倫不類。文化是民族旅游的靈魂,沒有文化根基的民族旅游猶如無水之源,難以長久。苗族斗牛與其他斗牛形式的根本區別在于其蘊含的苗族文化內涵,流失或者異化文化內涵會使苗族斗牛喪失核心競爭力,發展前景堪憂。

(三)娛樂泛化危機

著名媒介生態學學者尼爾·波茲曼提出“娛樂至死”的觀點,他認為娛樂幾乎涵蓋了所有意識形態領域,包括宗教、政治、教育、社會等嚴肅話題都以娛樂形態體現出來,人類沉溺于自己喜愛的事物不能自拔,最終娛樂至死[18]。當今社會娛樂泛化現象嚴重,娛樂無極限,娛樂無底線,甚至連祭祀活動、宗教信仰、婚喪嫁娶等文化活動也開發成旅游娛樂項目。當神圣嚴肅的文化活動為經濟利益而變得世俗庸俗時,其負面影響持久深遠。如苗族斗牛核心保留地貴州黔東南,傳統苗族斗牛活動并非隨時、隨地、隨意開展的,只有在特定農閑時節和重要節慶期間進行,苗族斗牛承載著族群凝聚功能與價值追求,在苗族社會具有相當的神圣感、儀式感。而現在的苗族斗牛活動神圣感、儀式感均已褪去,所承載的精神生活與文化內涵也已淡化,苗族斗牛變成吸引游客、獲得旅游收益的“文化符號”。苗族斗牛從神圣嚴肅走來,攜帶著傳承千年的文化基因,若在當前娛樂泛化背景下迷失自我,徹底世俗,既是當代人的損失,也違背了可持續發展原則,損害了子孫后代傳承傳統民族文化的權利。

三、苗族斗牛“雙軌制”發展策略

解決娛人階段苗族斗牛開發主體客體利益訴求背離、文化流失變異、娛樂泛化危機發展困境的根本在于處理好保護民族傳統文化原真性與旅游開發商業性的關系。具體而言,既要滿足游客旅游體驗需求,又要照顧地方經濟發展需要,既要保護傳統文化的本真性,又要與時俱進不斷創新,既要滿足當代人世俗娛樂需求,又要保證后代人參與享受傳統文化的權利。因此采取“雙軌制”發展路徑,既有政府主導的傳統苗族斗牛傳承路徑,又有市場主導的商業化發展路徑,兩種發展路徑相互獨立、雙軌并行,是解決問題的有效方式(如圖1所示)。

圖1 “雙軌制”解決苗族斗牛發展困境分析

(一)市場主導商業苗族斗牛開發

《新京報》2017年8月24日報道的河北易縣奶奶廟網紅事件,該處沒有所謂的旅游資源、文化底蘊,僅憑借凝聚民間地氣的各種神仙塑像竟然大受群眾歡迎,客流量、營業收入甚至超過旁邊的世界文化遺產清西陵[19]。由此說明文化不只是陽春白雪,還有下里巴人,來自民間基層的世俗文化往往更有生命力。市場機制是配置資源的有效形式,市場經濟的自發調節功能在一定程度上實現了文化的優勝劣汰,即所謂的“存在即合理”。苗族斗牛發展到今天的商業化、世俗化,應該承認其合理性,并充分實現其社會經濟價值。要融入現代經營理念,創新苗族斗牛發展模式,這樣既滿足人們的消費訴求,又解決旅游地經濟受益問題,實現苗族斗牛內生性發展。當然,市場經濟有其天然的局限性,運作過程中需要適度的政府宏觀調控。

(二)政府主導傳統苗族斗牛傳承

在承認“存在即合理”的同時,還要警惕民粹主義危機,民眾的意愿、多數人的觀點許多時候是不理性的。尤其是在當前旅游需求不斷升溫的 背景之下,旅游開發商盲目趨利,外來游客追求極致娛樂,市場機制高效配置資源的方式猶如加速器將苗族斗牛帶向文化內涵流失變異的境地。這種情況下,唯有政府或第三方組織“看得見的手”干預才能保證苗族斗牛按照原有軌跡發展傳承。政府主導的傳統苗族斗牛傳承模式既可以滿足部分游客深度體驗需求,又可以滿足子孫后代可持續發展需要。文化保護切忌脫離生存環境的“標本式”保護,可以借鑒國際常用的生態博物館模式,將苗族斗牛融入民族村寨整體開發保護。政府在資源配置時,可以在部分環節適當引入市場機制。

結 語

苗族斗牛既是少數民族傳統文化的優秀代表,也是當前熱門旅游項目,研究苗族斗牛的開發利用與保護傳承亦對于其他少數民族傳統文化發展中的類似問題具有借鑒意義。筆者長期生活在苗族斗牛核心區貴州省黔東南地區,既為其蓬勃發展現狀欣喜,也為其發展困境憂慮,更為其發展前景困惑。要充分發揮苗族斗牛的娛樂功能價值必須了解其發展淵源,為此文章從娛樂功能觀角度研究苗族斗牛變遷。在系統論述苗族斗牛娛神、娛己、娛人變遷的基礎上,著重分析當前娛人階段面臨的發展困境,在發展策略上提出市場機制與政府保護雙軌并行的發展模式。當然,文章只提出了發展思路,至于如何進行市場創新、如何完善政府保護、如何實現市場運作與政府調控有機結合等細節還需要進一步研究。