分類轉移盈余管理影響企業商業信用嗎?

姜英兵 李星辰 崔廣慧

(東北財經大學會計學院,遼寧 大連 116025)

一、引言

降低企業融資成本是中央進行供給側結構性改革的目標之一。商業信用是供應鏈企業之間一種重要的短期融資方式,相比銀行貸款,具有易于獲取、融資成本低的優勢,是企業降低短期融資成本的重要途徑。降低成本,增厚利潤,通過償還債務實現主動去杠桿是實現去杠桿的重要途徑。已有研究發現,商業信用豐富了信貸市場的資金配置渠道(王彥超,2014)[33],將商業信用納入到企業的融資組合中,有助于優化企業融資工具,降低企業融資成本,在微觀企業層面實現降成本和去杠桿的雙重任務。

已有關于商業信用影響因素的研究主要分為企業外部層面和企業內部層面。研究發現,企業外部層面的影響因素主要有宏觀經濟環境(Pastor and Veronesi,2012;王貞潔和王竹泉,2013)[11][34]、貨幣政策(饒品貴和姜國華,2013;黃興孿等,2016)[29][20]、行業競爭(張會麗和王開顏,2019)[38]、銀行信貸(Fisman and Love,2003;石曉軍和李杰,2009)[5][30]等,企業內部層面的影響因素主要包括高管個人特征(李辰穎和劉紅霞,2013;羅勁博,2016)[22][28]、企業規模(Peterson and Rajan,1997;譚偉強,2006)[12][31]、成長性(陸正飛和楊德明,2011)[27]、企業市場地位(劉歡,2019)[26]、盈利能力(譚偉強,2006)[31]以及產權性質(楊德明和趙璨,2015)[36]等。但鮮有文獻關注企業的分類轉移對商業信用的影響。

企業進行盈余管理的方式主要有三種:應計盈余管理(Healy,1985)[6]、真實活動盈余管理(Roychowdhury,2006)[14]和分類轉移(McVay,2006)[10]。已有研究主要關注應計和真實活動盈余管理,對分類轉移的關注較少。相比前兩種盈余管理模式,分類轉移只是將經常性費用分類為非經常性損失或將非經常性收益劃分為經常性收入,不改變公司的應計項目和正常經營活動,操縱成本更低;只是改變核心盈余占總盈余的比重,不改變公司的凈利潤,隱蔽性更高。已有關于分類轉移的研究主要集中在分類轉移的存在性(McVay,2006;程富和王福勝,2015)[10][15]和影響因素方面(Barua et al.,2010)[1],對分類轉移的經濟后果,尤其是供應鏈層面客戶和供應商對企業分類轉移的反應關注較少。

企業在供應鏈中的商業信用主要分為兩個方面:一方面企業作為融資方,獲得上游供應商為企業提供的商業信用,另一方面企業作為被融資方,被下游客戶索取商業信用。企業分類轉移行為使核心盈余信息失真,是否會引起供應鏈上下游的企業對企業經營狀況做出錯誤判斷,進而降低供應鏈企業間的信貸資源配置效率?探究企業分類轉移對供應鏈上下游企業之間商業信用政策的影響,對上下游企業正確制定商業信用政策,減少供應鏈企業間的信貸資源錯配,提高配置效率有重要意義。為此,本文以2009―2018年A股上市公司為研究樣本,探討上述問題,并進一步探究對分類轉移影響供應商和客戶商業信用政策產生調節效應的因素。結果表明:(1)企業分類轉移對客戶和供應商的商業信用政策有顯著影響;(2)產權性質不影響分類轉移對供應商向企業提供商業信用的邊際作用,但影響分類轉移對客戶占用企業商業信用的邊際作用,在非國有企業中,分類轉移對客戶占用企業商業信用的邊際影響更大;(3)“四大”提供的外部審計有助于供應商和客戶看穿企業的分類轉移行為,分類轉移對供應商和客戶商業信用的影響不再顯著;(4)高質量內部控制有助于供應商看穿企業的分類轉移行為,分類轉移對供應商商業信用供給的影響不再顯著,但內部控制質量不影響分類轉移對客戶商業信用占用的作用;(5)分析師跟蹤能抑制分類轉移對供應商商業信用供給的影響,但不影響分類轉移對客戶商業信用占用的作用。

本文可能的創新點和貢獻主要體現在以下三個方面:第一,已有關于商業信用影響因素的研究鮮有關注企業分類轉移對供應商和客戶商業信用的影響,本文豐富了商業信用影響因素的研究;第二,已有研究商業信用的文獻多將企業單一作為商業信用的提供方或是接受方,但在實踐中,供應鏈中的企業通常既是商業信用的提供方也是商業信用的接受方,本文分別探究企業分類轉移行為對供應鏈中供應商和客戶商業信用政策的影響,完善了商業信用的傳遞鏈條,豐富了供應鏈關系的研究;第三,以往國內外文獻主要探究分類轉移盈余管理的存在性和影響因素,鮮有文獻關注分類轉移的經濟后果,尤其是對商品市場中供應鏈層面的影響,本文豐富了分類轉移盈余管理經濟后果的研究。

二、理論分析與研究假設

商業信用是企業重要的短期融資途徑,現有研究主要立足于替代性融資理論和買方市場理論,從需求和供給兩個角度對商業信用的存在提出解釋。實踐中,企業在供應鏈中的商業信用主要分為兩個方面:一方面是企業作為融資方,獲得上游供應商為企業提供的商業信用;另一方面是企業作為被融資方,被下游客戶索取商業信用。企業既是商業信用供給方,也是商業信用需求方。

替代性融資理論認為,企業與銀行之間存在信息不對稱和信貸歧視(楊興全等,2014)[37]等現象,導致信貸配給不均衡,一些企業無法獲得充足的銀行信貸。由于企業與供應商之間往往存在長期的貿易關系,交易雙方信息透明度相比企業與銀行之間相對較高,在這種條件下,那些無法獲得充足商業信貸的企業向供應商求助時,供應商會允許客戶推遲付款(陸正飛和楊德明,2011)[27],進而商業信用成為銀行信貸的替代性融資渠道(Peterson and Rajan,1997)[12]。根據“有限理性人”假說,供應商作為被融資方,會關注應收賬款能否及時足額收回,但是與企業之間的信息不對稱讓供應商很難直接監督應收款項的安全性。Cunat(2007)[4]發現,供應商擔心風險,會要求客戶企業支付保險溢價與違約溢價,從而提高了企業的商業信用成本,也在一定程度上提高了雙方的交易成本。企業的盈利持續性越好,供應商提供的商業信用能夠及時足額收回的保障程度就越高;相比凈利潤,核心盈余連續性更高,更能預測企業未來盈余(Bradshaw and Sloan,2002)[2],所以供應商有動機關注企業的核心盈余。在實踐中,供應商與企業的交易往往不止一筆,而且交易過程中經常采用分批付款的方式,產生多批次的應收款項;企業盈余持續性良好,對供應商來說,應收款項的安全性更高,形成壞賬的風險更低,供應商會更愿意為其提供商業信用融資。

根據買方市場理論,供應商與企業建立交易關系伴隨高昂的轉換成本,穩定的交易關系在中國更多呈現產業整合效應(王雄元等,2015)[32],有助于雙方促進協同營銷(Kalwani and Narayandas,1995)[7]、信息共享以及營運效率的提高(Kinney and Wempe,2002)[8]。核心盈余更高的企業,盈余持續性更高,經營更加穩定,有利于保持長期穩定的交易關系,因此供應商會更傾向于選擇核心盈余高的企業進行交易和建立客戶關系。出于交易動機,供應商通過向盈余持續性良好的企業提供商業信用,達到擴大銷售和保持長期交易關系的目的。根據以上分析,供應商在向企業提供商業信用時,會關注企業的核心盈余情況。

隨著會計準則的不斷完善和外部監管的更加嚴格,公司進行應計盈余管理的空間越來越小,面臨的監管處罰成本越來越高。真實活動盈余管理會導致經營活動偏離正常商業規范,供應商對企業的存貨或固定資產等經營資產能夠實施更有效的監控(Burkart and Ellingsen,2004)[3],因此,企業實施真實活動盈余管理更容易引起供應商的注意。但是,分類轉移既不改變企業正常的生產經營活動,也不操縱應計項目,只是通過將收入、費用、利得和損失在利潤表內的不同項目之間進行垂直移動,相比前兩種盈余管理方式,分類轉移更具有隱蔽性。程富和王福勝(2015)[15]發現中國上市公司存在利用分類轉移調整盈余結構虛增核心盈余的現象。供應商在向企業提供商業信用時會關注企業的核心盈余來判斷企業的盈余持續性,如果供應商無法看穿企業的分類轉移行為,將會高估企業的持續盈利能力,從而向企業提供更多的商業信用。基于以上分析,提出假設1a:

H1a:企業分類轉移會促進供應商向企業提供商業信用。

買方市場理論認為,客戶在交易過程中更具有談判優勢,并利用這一優勢向企業索要更多的商業信用或延長商業信用(Piercy and Lane,2006)[13],來擠壓企業的利益空間,實現自身利益的最大化。王雄元等(2015)[32]在進一步考慮企業與客戶關系穩定程度后發現,與企業具有穩定關系的客戶對企業在商業信用上存在“體恤”效應。客戶在與企業建立交易關系過程中也會付出成本,穩定的交易關系在中國更多呈現產業整合效應,客戶在這段交易關系中的潛在收益大于成本,客戶會“體恤”企業,當企業有困難時減少對企業商業信用的占用,而非一味向企業索要商業信用。

營業利潤是判斷企業經營狀況的核心數據,因為企業與客戶之間存在信息不對稱,客戶除了在交易過程中獲得與企業經營狀況有關的信息外,利用財務報表中的核心盈余也是客戶判斷企業經營狀況的重要途徑。張勇(2017)[39]研究發現,企業通過分類轉移增加核心盈余或減少核心盈余波動,向供應鏈中的供應商、客戶傳遞其核心盈利能力較強和持續性較高的信號,進而激勵供應商、客戶進行專用性投資。這表明客戶關注企業的核心盈余狀況,并且不能看穿企業的分類轉移行為。當企業通過分類轉移虛增核心盈余時,客戶可能會對企業的經營和盈利情況進行樂觀的估計,認為企業有足夠的資金提供商業信用,進而會減弱對企業的“體恤”,增加對企業的商業信用占用。基于以上分析,提出假設1b:

H1b:企業分類轉移會加大客戶對企業的商業信用占用。

三、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文選擇2009―2018年滬深A股上市公司作為初始樣本,并對初始樣本進行如下處理:剔除ST和*ST的公司樣本;剔除數據不全以及數據異常的公司樣本;剔除金融保險類上市公司。為進一步減輕極端值對回歸結果的影響,對所有連續變量采用上下各1%的縮尾處理。

本文研究所需的財務數據和公司治理數據來源于CSMAR數據庫,公司上市時間數據來源于Wind數據庫。

(二)主要變量定義

1.被解釋變量:供應商和客戶對企業的商業信用

企業與供應商之間的商業信用往來主要有應付賬款、應付票據和預付賬款。企業與客戶之間的商業信用主要通過應收賬款、應收票據和預收賬款。供應商對企業的商業信用供給(Sup_Cr)=(應付賬款+應付票據-預付賬款)/營業成本(方紅星和楚有為,2019)[18]。客戶對企業的商業信用占用(Cus_Cr)=(應收賬款+應收票據-預收賬款)/營業收入(王貞潔和王竹泉,2013;王雄元等,2015)[34][32]。

2.解釋變量:企業分類轉移程度

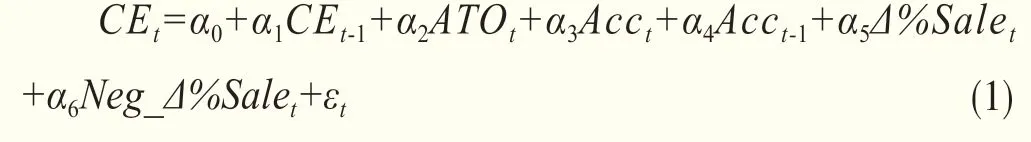

借鑒McVay(2006)[10]以及程富和王福勝(2015)[15],本文使用非預期的核心盈余水平(UE_CE)來衡量分類轉移。根據模型(1)分行業-年度回歸擬合預期核心盈余,殘差即為非預期核心盈余水平。

其中,核心盈余(CE)=(營業收入-營業成本-期間費用)/上期期末總資產;ATO為總資產周轉率;核心應計盈余(Acc)=(核心盈余-經營活動凈現金流量)/上期期末總資產;Δ%Sale為營業收入增長率;當Δ%Sale為負時,Neg_Δ%Sale等于Δ%Sale,否則Neg_Δ%Sale等于0。

3.控制變量

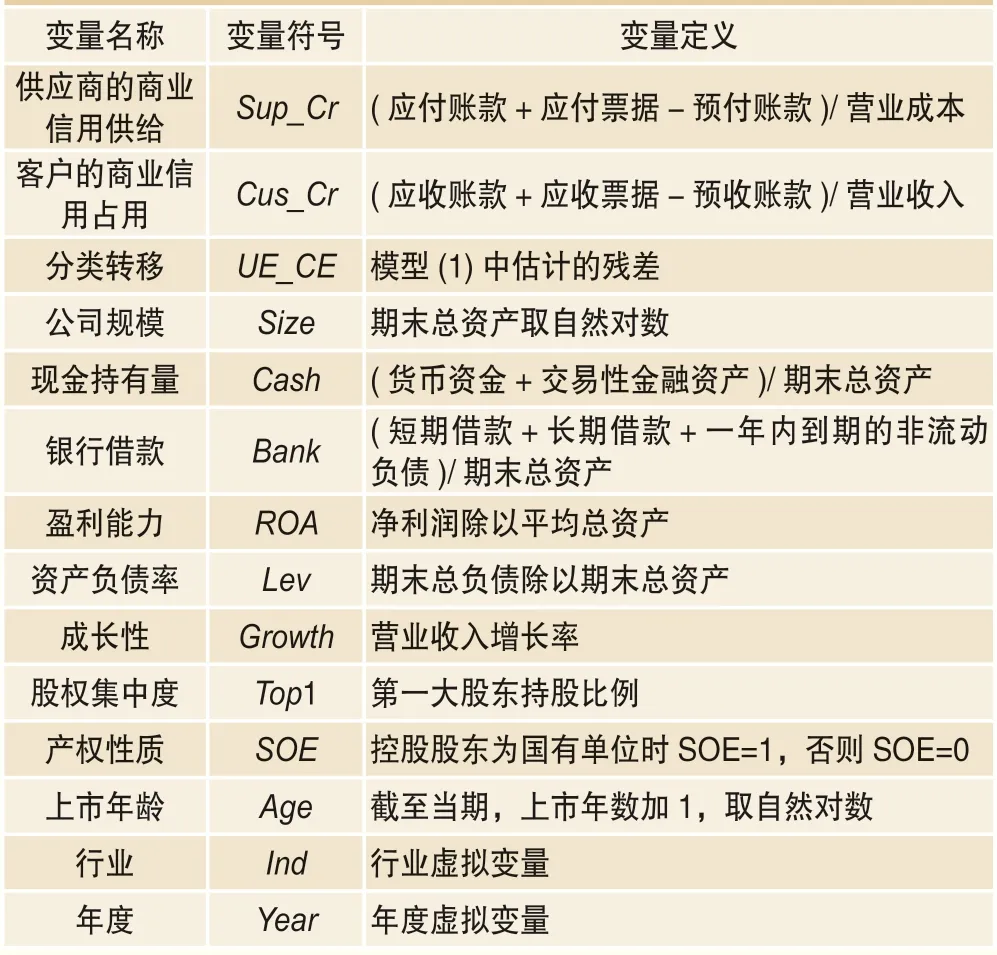

借鑒已有研究(方紅星和楚有為,2019;章鐵生和李媛媛,2019)[18][41],控制企業規模(Size)、現金持有量(Cash)、銀行借款(Bank)、盈利能力(ROA)、資產負債率(Lev)、成長性(Growth)、股權集中度(Top1)、產權性質(SOE)、上市年齡(Age)等特征變量以及行業(Ind)和年度(Year)變量。表1列示了變量定義與說明。

表1 主要變量說明表

(三)模型設計

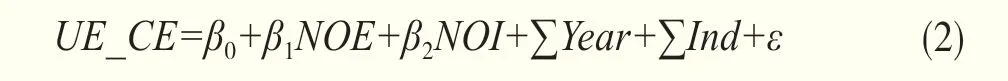

首先檢驗我國上市公司分類轉移的存在性,借鑒程富和王福勝(2015)[15]的方法,構建模型(2):

其中,NOE為經上期期末總資產標準化的營業外支出,NOI為經上期期末總資產標準化的營業外收入,Year和Ind分別為年度和行業虛擬變量。如果企業將本應計入經營費用的支出錯誤地列入營業外支出,會使核心盈余和營業外支出同時增加,本期未預期核心盈余將與營業外支出正相關。如果企業將本應計入營業外收入的利得錯誤地計入營業收入,會使營業外收入減少但核心盈余增加,本期未預期核心盈余與營業外收入負相關。如果模型(2)中NOE的系數顯著為正,NOI的系數顯著為負,表明我國上市公司存在分類轉移現象。

為了檢驗分類轉移對供應商和客戶商業信用政策的影響,構建模型(3):

其中,Sup_Cr為供應商向企業提供的商業信用,Cus_Cr表示客戶對企業占用的商業信用,UE_CE表示企業分類轉移程度,X代表控制變量,ε表示隨機擾動項。對回歸結果進行分析時,關注的是模型(3)中UE_CE的系數。當Sup_Cr作為被解釋變量時,如果UE_CE的系數顯著為正,表明供應商在向企業提供商業信用時無法看穿企業的分類轉移行為,對企業的核心盈余進行了錯誤的判斷;當Cus_Cr作為被解釋變量時,如果UE_CE的系數顯著為正,表明客戶無法看穿企業的分類轉移行為,在“體恤”企業的困難時,對企業的盈余持續性給出錯誤的判斷。

四、實證結果與分析

(一)描述性統計

表2為主要變量的描述性統計結果。Sup_Cr的均值為0.224,大于中位數0.188,最小值為-0.297,最大值為1.471,標準差為0.275,表明大部分樣本企業從供應商獲得的商業信用融資尚未達到平均水平,且具有較強的個體異質性。Cus_Cr的均值為0.151,大于中位數0.146,最小值-0.946與最大值為1.060相差較大,標準差為0.320,表明客戶對企業的商業信用占用具有較強的異質性。UE_CE的均值為0.002,大于中位數-0.001,最小值為-0.131,最大值為0.227,標準差為0.055,表明公司間的分類轉移程度差異較大。

表2 主要變量描述性統計

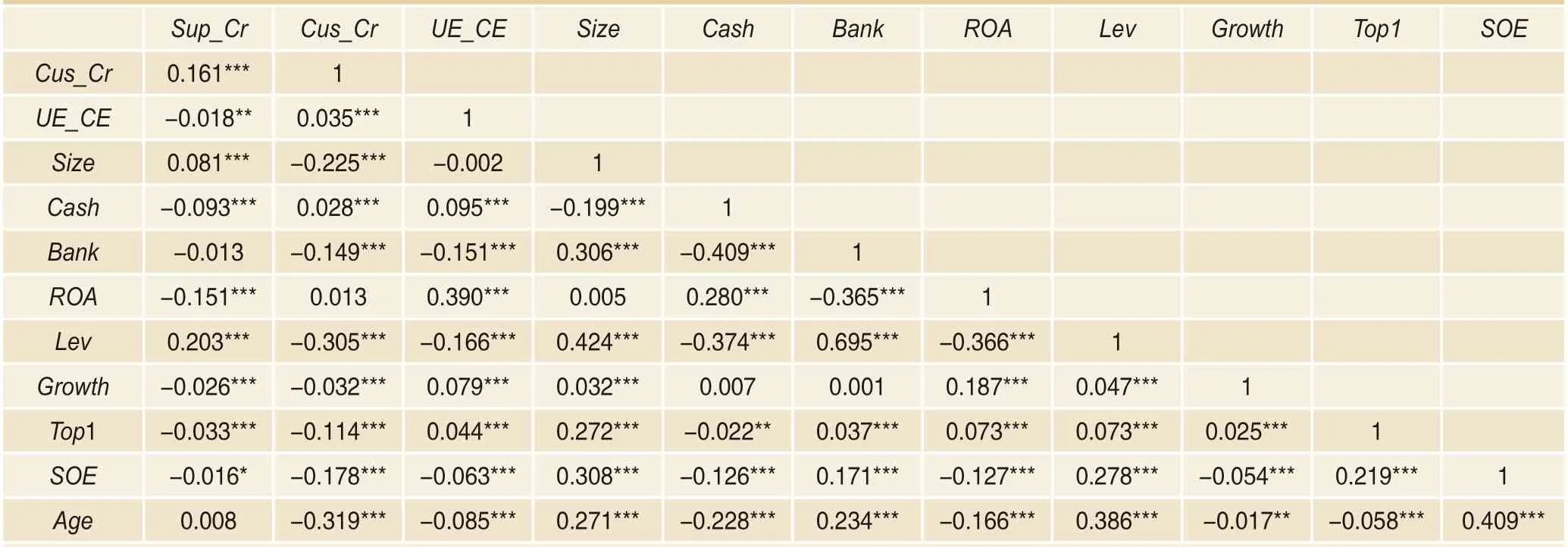

表3 Person 相關系數矩陣

(二)相關性分析

表3列示了主要變量的Pearson相關系數。進一步在多元回歸過程中計算主要變量的方差膨脹因子(VIF),VIF最大值為2.84,說明主要變量之間不存在嚴重的多重共線性問題。

(三)多元回歸分析

1.存在性檢驗

為驗證企業是否存在分類轉移行為,對模型(2)進行全樣本回歸。根據表4,NOE系數為0.396且在5%水平下顯著,NOI的系數為-0.204且在1%水平下顯著,表明企業會將經營費用錯誤分類至營業外支出,將營業外收入錯誤分類至營業收入達到虛增核心盈余的目的。

2.分類轉移與供應商、客戶商業信用的多元回歸分析

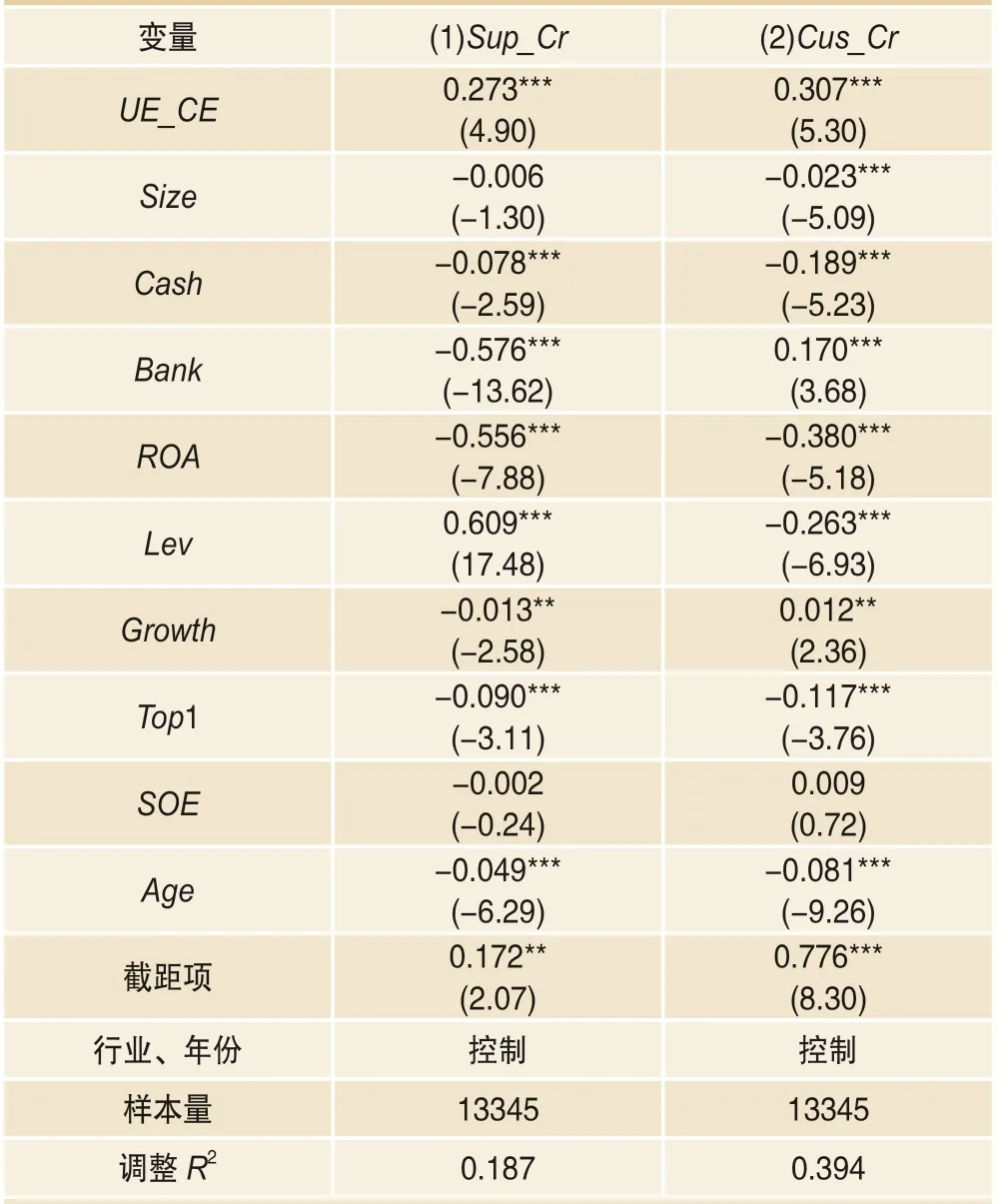

表5列示了模型(3)的回歸結果。表5第(1)列中UE_CE的系數為0.273且在1%水平下顯著,表明企業分類轉移程度會影響供應商對企業的商業信用供給:供應商無法看穿企業的分類轉移操作,通過分類轉移虛增的核心盈余誤導了供應商對企業持續盈利能力的判斷,企業分類轉移程度越高,供應商認為企業的持續經營能力越強,進而對企業的商業信用供給越多。第(2)列中UE_CE的系數為0.307且在1%水平下顯著,表明企業分類轉移程度會影響客戶對企業的商業信用占用:客戶無法看穿企業的分類轉移操作,企業通過分類轉移虛增的核心盈余讓客戶對企業持續盈利能力的判斷出現錯誤,客戶對企業的“體恤”程度降低,增加對企業的商業信用占用。由此,假設1a和假設1b得到驗證。

表4 分類轉移存在性檢驗結果

表5 分類轉移與商業信用

(四)穩健性檢驗

1.排除雙向影響

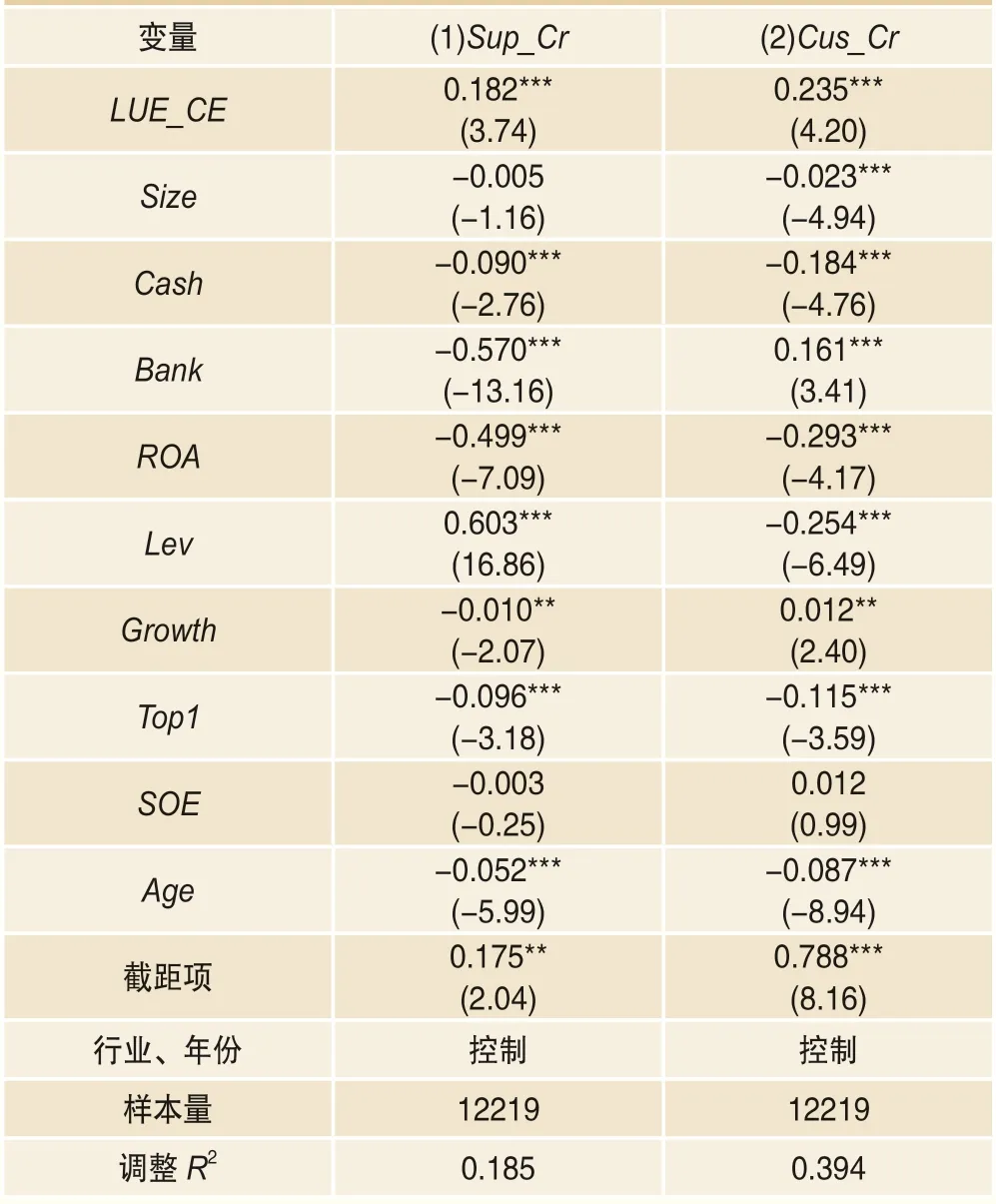

為排除解釋變量與被解釋變量之間可能存在的反向因果關系,將模型(3)中的解釋變量(UE_CE)滯后一期處理(LUE_CE),重新進行回歸。表6顯示結果未發生實質性變化。

2.傾向得分匹配

研究結論還可能存在企業自身特征差異等導致的內生性問題,即可能存在某些公司特征差異本身影響供應商和客戶對企業的上述商業信用政策。為此,本文進一步使用傾向得分匹配法(PSM)以克服上述影響。

表6 排除反向因果關系的干擾

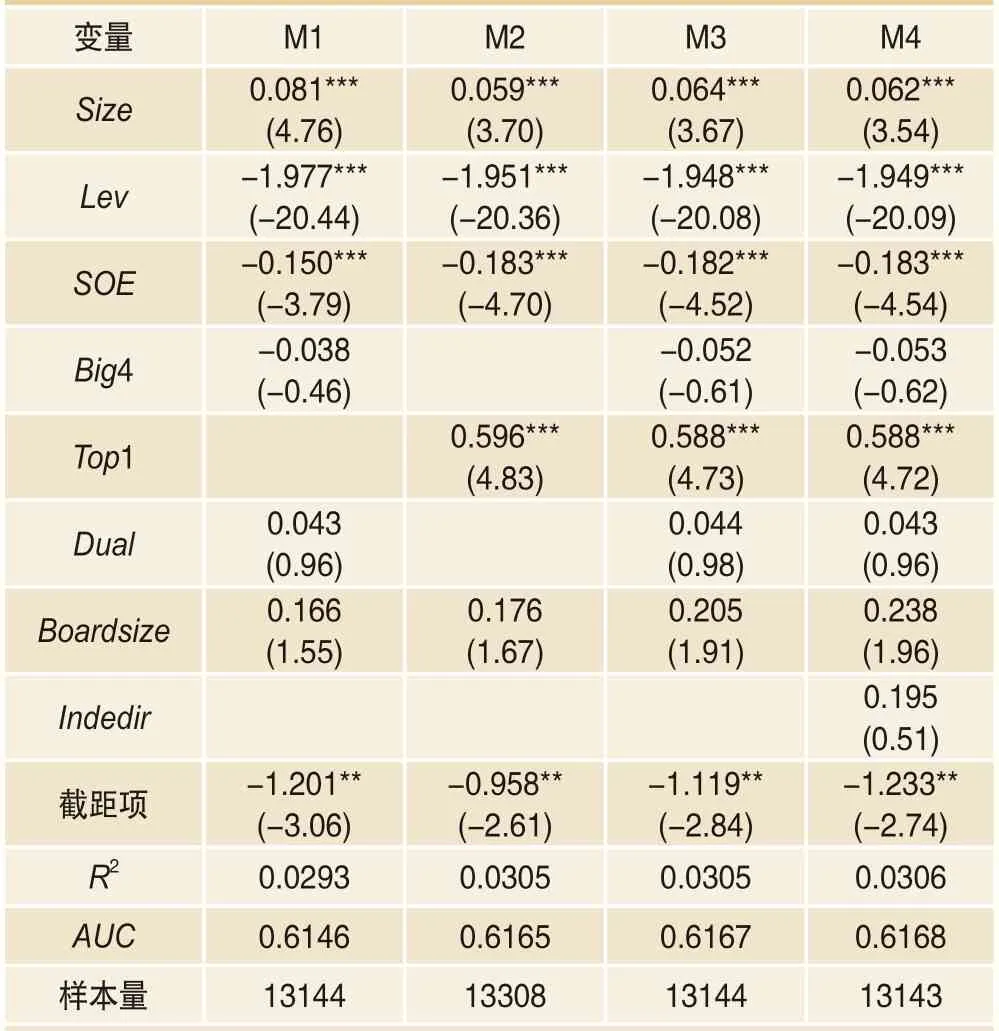

第一階段以Logit回歸,分析影響企業分類轉移的因素。有研究表明,向下轉移費用的行為對上市公司核心盈余的貢獻更大(程富和王福勝,2015)[15]。借鑒周嘉南和趙男(2019)[42]的劃分方式,本文將在t期的未預期核心盈余(UE_CE)和營業外支出(NOE)均大于0的公司定義為分類轉移公司;并設定虛擬變量SHIFT為因變量,若為分類轉移公司,則SHIFT=1,否則SHIFT=0。借鑒已有文獻(劉寶華等,2016)[24],選擇公司規模(Size)、資產負債率(Lev)、控股股東產權性質(SOE)、審計質量(Big4)、第一大股東持股比例(Top1)、兩職合一(Dual)、董事會規模(Boardsize)、獨立董事占比(Indedir)作為公司特征變量。為了更好地找到匹配對象,降低模型的估計偏差,設定四組Logit回歸模型,借鑒Lian et al.(2011)[9]的研究方法,通過比較各組模型的R2和AUC值選定反映企業多維度特征的變量作為匹配依據。根據表7,第四組的模型更適合進行樣本匹配。為確保傾向得分匹配過程中特征變量選取的合理性,進一步進行平衡性檢驗,由表8可知,匹配后實驗組和控制組樣本的特征均值均不顯著,且p>Chi2由0.000變為0.897,匹配結果通過平衡性檢驗,表明匹配變量和匹配方法選取具有合理性。

表7 Logit 回歸結果

表8 傾向得分匹配法的估算結果和平衡性檢驗

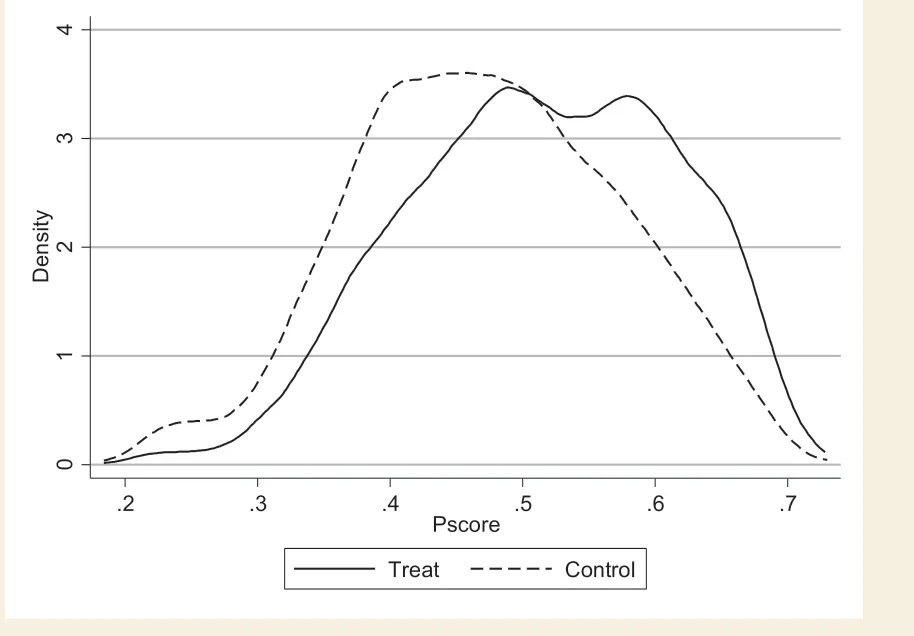

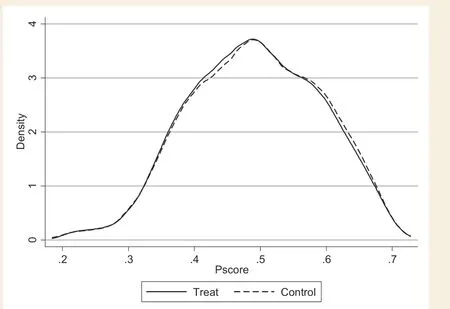

為檢驗匹配效果,圖1和圖2列示了匹配前后實驗組和控制組傾向得分值的概率密度函數。圖1中實驗組和控制組的傾向得分值的概率分布存在明顯差異,圖2中匹配后兩組的概率分布變得非常接近,表明匹配后兩組公司的財務特征和公司治理特征更為接近,匹配效果較好。

圖1 樣本匹配前

圖2 樣本匹配后

第二階段使用第四組的Logit模型估計傾向得分,并進行1:1匹配得到控制組樣本,匹配后,Sup_Cr和Cus_Cr的平均處理效應(ATT)均為0.015,且都在5%水平下顯著(受篇幅所限未列示結果),初步表明假設成立。

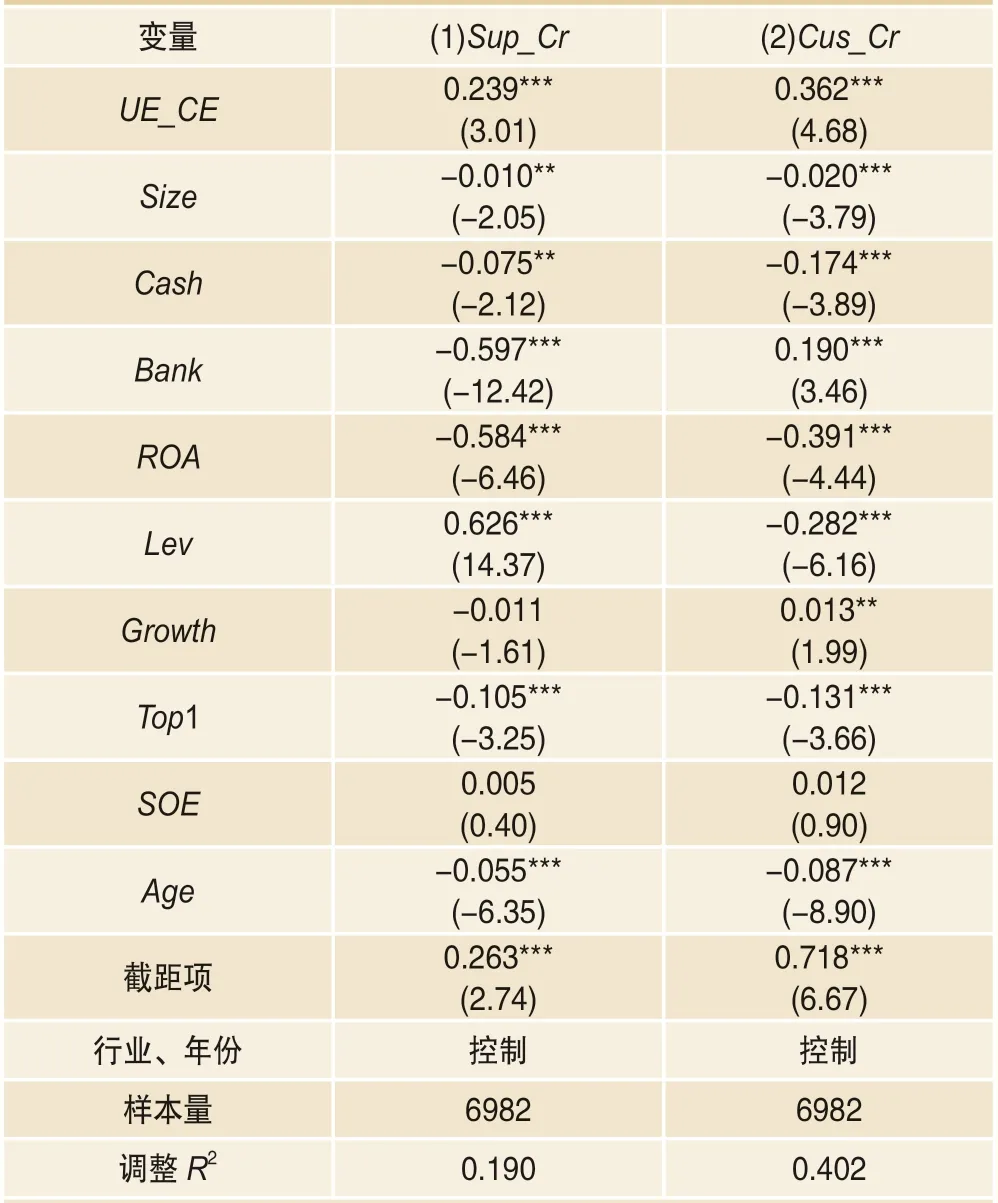

第三階段使用第二階段通過傾向得分匹配篩選出的樣本再次代入模型(3)中回歸,由表9第(1)列和第(2)列可知,UE_CE的系數分別為0.239和0.326,均在1%水平下顯著,表明研究結論是穩健的。

3.變更核心盈余的度量方式

為排除回歸結果可能存在的度量偏誤問題,采用歸屬股東的扣除非經常損益的凈利潤作為核心盈余的度量方式,代入模型(1)中重新計算企業分類轉移程度(UE_CE2)。雖然非經常性損益調整后的利潤、主營業務利潤和營業利潤等均可作為核心盈余,但主營業務利潤和營業利潤均為稅前利潤,采用歸屬股東的扣除非經常損益的凈利潤作為核心盈余可以進一步剔除稅收因素的影響。表10第(1)列和第(2)列分別列示UE_CE2作為解釋變量的回歸結果,回歸結果均在1%水平下顯著,結論依然成立。

表9 基于傾向得分匹配法的回歸結果

表10 變更因變量度量方式后的回歸結果

4.對被解釋變量進行行業調整

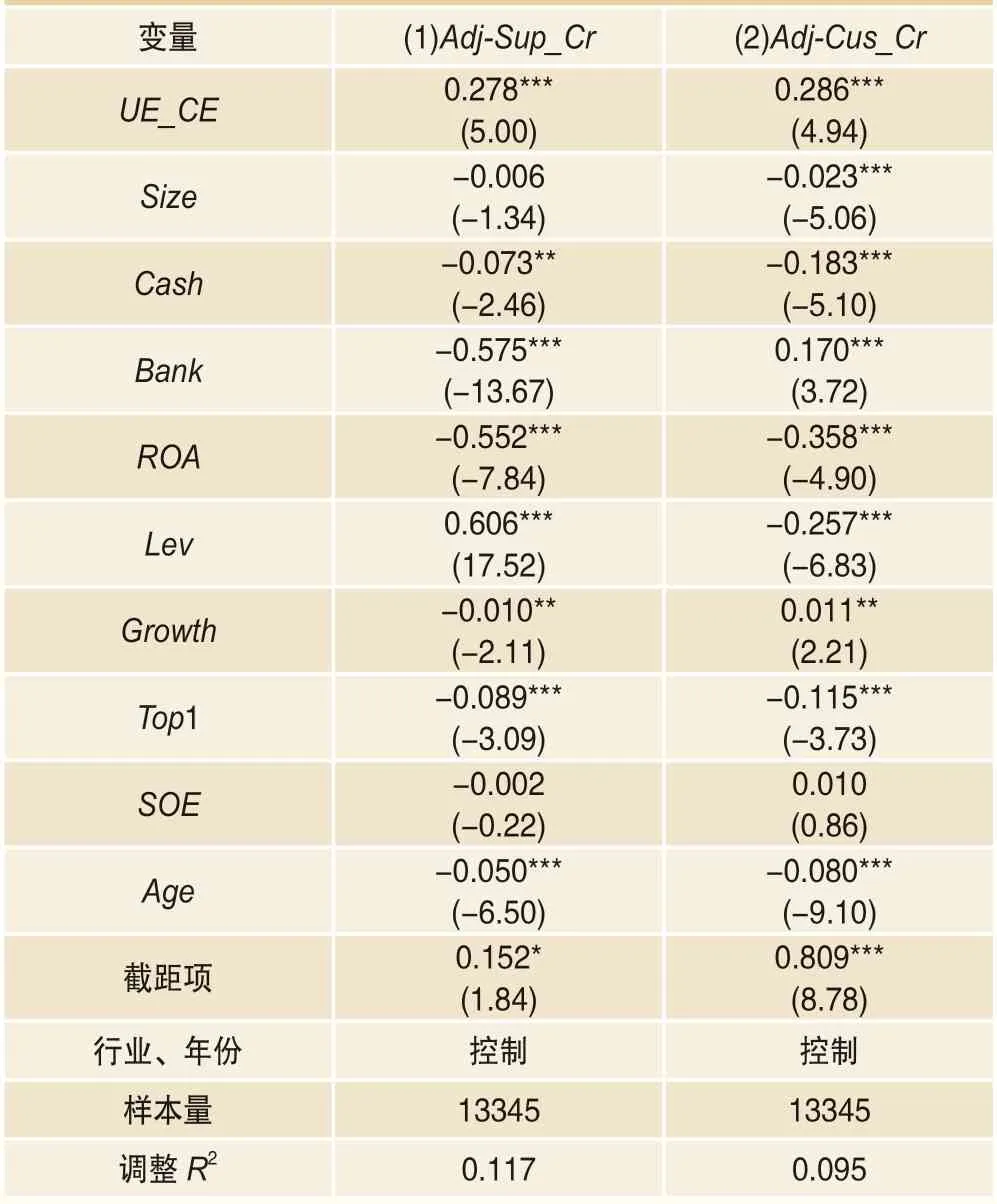

為排除不同行業企業間商業信用政策的差異對研究結論可能產生的影響,將模型(3)的被解釋變量進行行業均值調整。首先分別按照行業和年度計算變量Sup_Cr和Cus_Cr的均值,然后用Sup_Cr和Cus_Cr的原始值減去所對應的分行業/年度的均值,得出經行業均值調整后的供應商商業信用供給(Adj-Sup_Cr)和客戶商業信用占用(Adj-Cus_Cr),重新代入模型(3)進行回歸。根據表11,UE_CE的系數符號和顯著性未發生改變。

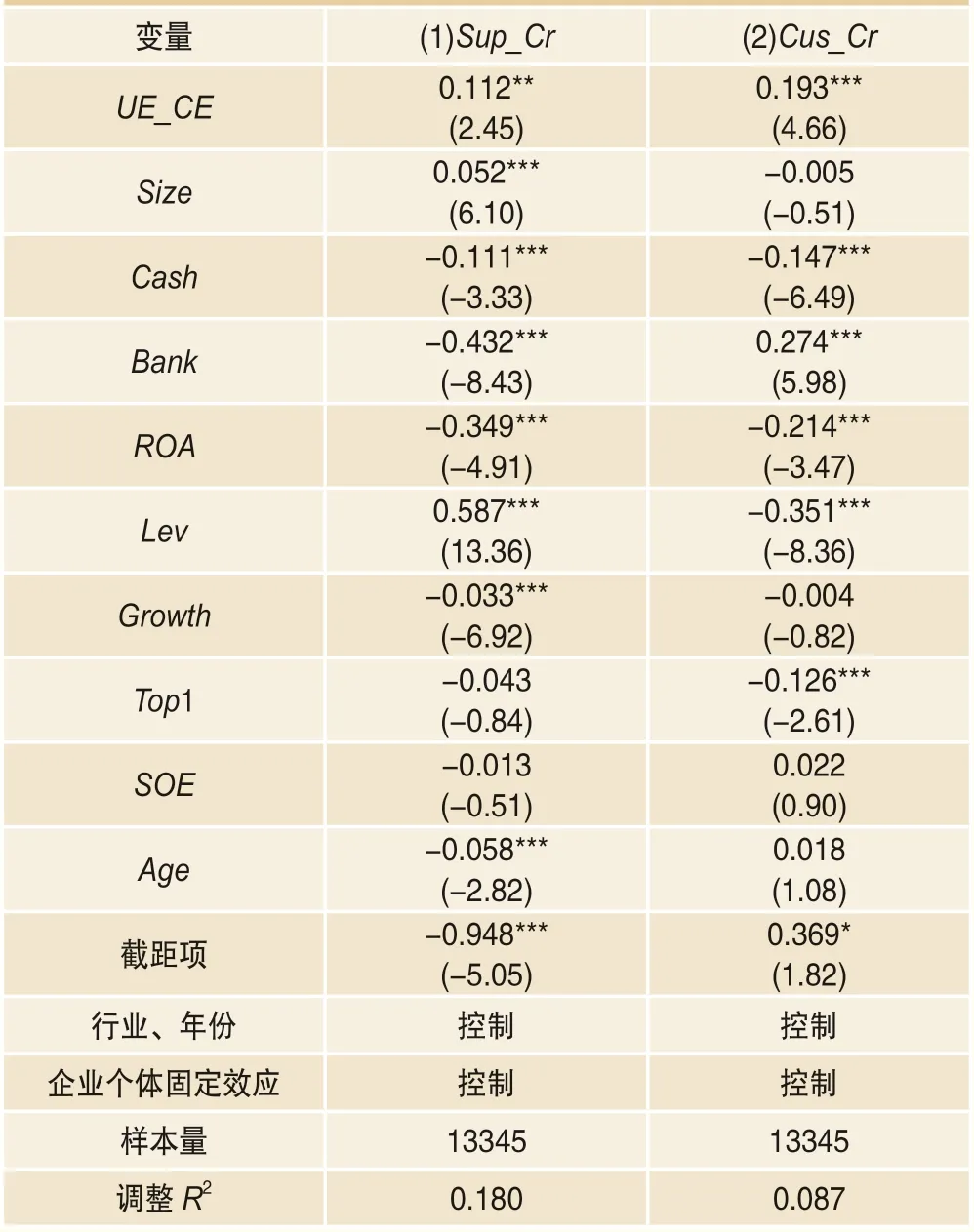

5.控制企業個體固定效應

為了排除不易隨時間變動的企業個體因素干擾和遺漏變量問題,采用面板固定效應回歸,以對企業個體層面的異質性進行控制。根據表12,結果未發生實質變化。

五、進一步研究

(一)考慮產權異質性的影響

相比同等條件的民營企業,國有企業在資金、經營許可等稀缺資源的獲取上更具有競爭優勢(黎來芳等,2013)[21],在與供應商和客戶的談判過程中也往往處于強勢地位,而且國有企業與政府的關系天然密切,經營持續性比民營企業更有保障。根據政治成本假說,國有企業要承擔政府在政策調控過程中攤派的任務,還需要承擔解決就業等社會責任,政府也會干預企業的經營、投資和融資決策,影響企業經營效率,導致會計業績的度量評價作用減小(劉鳳委等,2007)[25]。因此,不同產權性質下,會計核心盈余的持續性與經營持續性的關聯程度存在一定差異,國有企業的盈余持續性與經營持續性之間的相關程度較民營企業更低。那么,不同產權性質下,分類轉移對供應商和客戶的商業信用是否會產生不同的影響?

表11 對被解釋變量進行行業均值調整

表12 控制企業個體效應的回歸結果

本文按照控股股東性質將樣本分為非國有企業組和國有企業組進行分組回歸,并借鑒連玉君和廖俊平(2017)[23],對組間系數差異進行檢驗(SUEST),結果見表13和表14。

表13顯示,在國有企業組和非國有企業組,分類轉移程度均與供應商對企業提供商業信用程度顯著正相關,由SUEST檢驗,UE_CE組間系數差異性的p值為0.408,系數差異不顯著,表明供應商在向企業提供商業信用時,無論是面對國企還是非國企,供應商都會關注企業的盈余持續性,產權性質不影響分類轉移對供應商向提供企業商業信用的邊際作用。但是,表14顯示,非國有企業組中,UE_CE對Cus_Cr的回歸系數為0.399且在1%水平下顯著,國有企業組中,UE_CE對Cus_Cr的回歸系數為0.174且在5%水平下顯著,根據SUEST檢驗,UE_CE組間系數差異性的p值為0.035,系數差異顯著,表明在非國有企業中,分類轉移對客戶占用企業商業信用的邊際影響 更大。

表14 產權性質、分類轉移與客戶的商業信用占用

(二)基于外部審計質量的進一步分析

外部審計作為公司治理的一種外部監督機制,有利于減少企業與財務報表使用者之間的信息不對稱。張勇(2013)[40]研究發現,供應商在向客戶提供商業信用時會關注客戶企業被出具的審計意見。分類轉移自身的隱蔽性使得供應商和客戶無法看穿企業的分類轉移行為,那么高質量的外部審計能否幫助供應商和客戶識別企業的分類轉移行為,排除虛增的核心盈余對其商業信用政策的干擾?

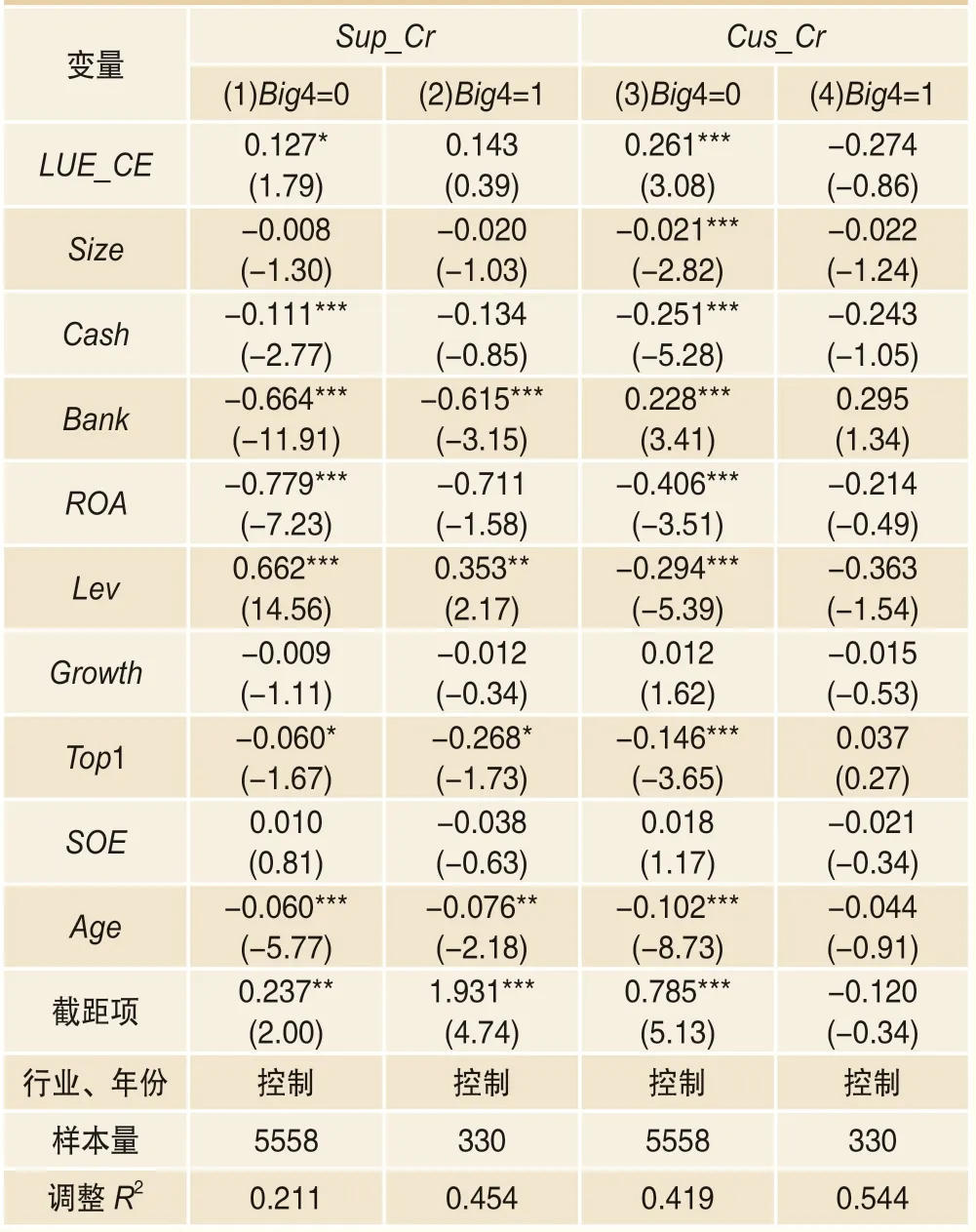

事務所規模越大,市場聲譽越高,審計造假帶來的聲譽損失和訴訟成本更高,因此大所更有動機恪守審計獨立性(方紅星等,2009)[17],審計師的職業素質更高,更有能力提供高質量審計。由于事務所由企業選擇,可能選擇大規模事務所提供外部審計的企業更不可能采取分類轉移行為。為了排除以上因素對回歸結果的干擾,在僅保留在t期的未預期核心盈余(UE_CE)和營業外支出(NOE)均大于0的公司(即采用分類轉移的公司)樣本的基礎上,按照企業是否聘請“四大”會計師事務所進行外部審計,本文將樣本分為“四大”審計組和非“四大”審計組(設置虛擬變量Big4,當企業的外部審計事務所是“四大”時Big4=1,否則Big4=0),進行分組回歸。同時為了更好地排除內生性問題的影響,在回歸過程中將解釋變量(UE_CE)滯后一期處理(LUE_CE)。

表15 外部審計質量的影響

表15第(1)列和第(2)列顯示,在非“四大”審計組,LUE_CE系數為0.127且在10%水平下顯著,在“四大”審計組,LUE_CE系數為0.143但不顯著,說明高質量的外部審計有助于供應商看穿企業的分類轉移操作,虛增的核心盈余不會加大供應商對企業的商業信用供給。第(3)列和第(4)列顯示,在非“四大”審計組,LUE_CE系數為0.261且在1%水平下顯著,在“四大”審計組,LUE_CE系數為-0.274但不顯著,說明高質量的外部審計同樣有助于客戶識別企業的分類轉移行為,虛增的核心盈余不會導致客戶加大對企業的信用占用。

(三)基于內部控制質量的進一步分析

除外部監督機制外,企業還受內部控制的約束。內部控制是企業內部約束機制,內部控制質量高的企業更不可能進行分類轉移。高質量的內部控制有助于提高財務報告可靠性(戴文濤和王亞男,2019)[16]、抑制盈余管理(方紅星和金玉娜,2011)[19],能夠降低外部利益相關者的信息不對稱。高質量的內部控制能否像外部審計一樣,幫助供應商和客戶看穿企業的分類轉移行為,糾正分類轉移導致的商業信用錯配?

為了排除該因素對回歸結果的影響,在僅保留分類轉移公司樣本的基礎上,按照各年度內部控制指數(IC)由低到高將樣本分為低內部控制質量組(IC_L)、高內部控制質量組(IC_H),進行分組回歸。同時為了更好地排除內生性問題的影響,在回歸過程中將解釋變量(UE_CE)滯后一期處理(LUE_CE)。內部控制指數數據來源于深圳迪博數據庫,該值越大,表示內部控制質量越高。

根據表16第(1)、(2)列顯示,在低內部控制質量組,LUE_CE系數在5%水平下顯著,在高內部控制質量組,LUE_CE系數不再顯著,表明高質量的內部控制有助于供應商看穿企業的分類轉移操作,虛增的核心盈余不會顯著加大供應商對企業的商業信用供給。第(3)、(4)列顯示,LUE_CE的回歸系數在低、高內部控制質量組均顯著,表明內部控制無助于客戶看穿企業的分類轉移行為。

表16 內部控制質量的影響

分析其原因,企業占用供應商的商業信用,對供應商來說,如果企業持續盈利能力差,供應商可能會面臨應收款項無法及時收回甚至應收款項部分或全部形成壞賬的風險以及變更客戶企業的轉換成本。客戶是企業商業信用的占用方,如果企業持續盈利能力差,對客戶應付款項的影響較小,客戶無法準確識別企業核心盈余面臨的風險主要是變更供應商企業的轉換成本。內部控制是公司的內部約束機制,外部利益相關者需要付出較高成本對企業的內部控制信息進行甄別,因為相比供應商,客戶面臨的風險更小,客戶付出成本獲取企業內部控制信息(比如內部控制自我評估報告等)的動機會比供應商弱,所以高質量內部控制只對供應商看穿分類轉移行為作用顯著,對客戶作用不顯著。

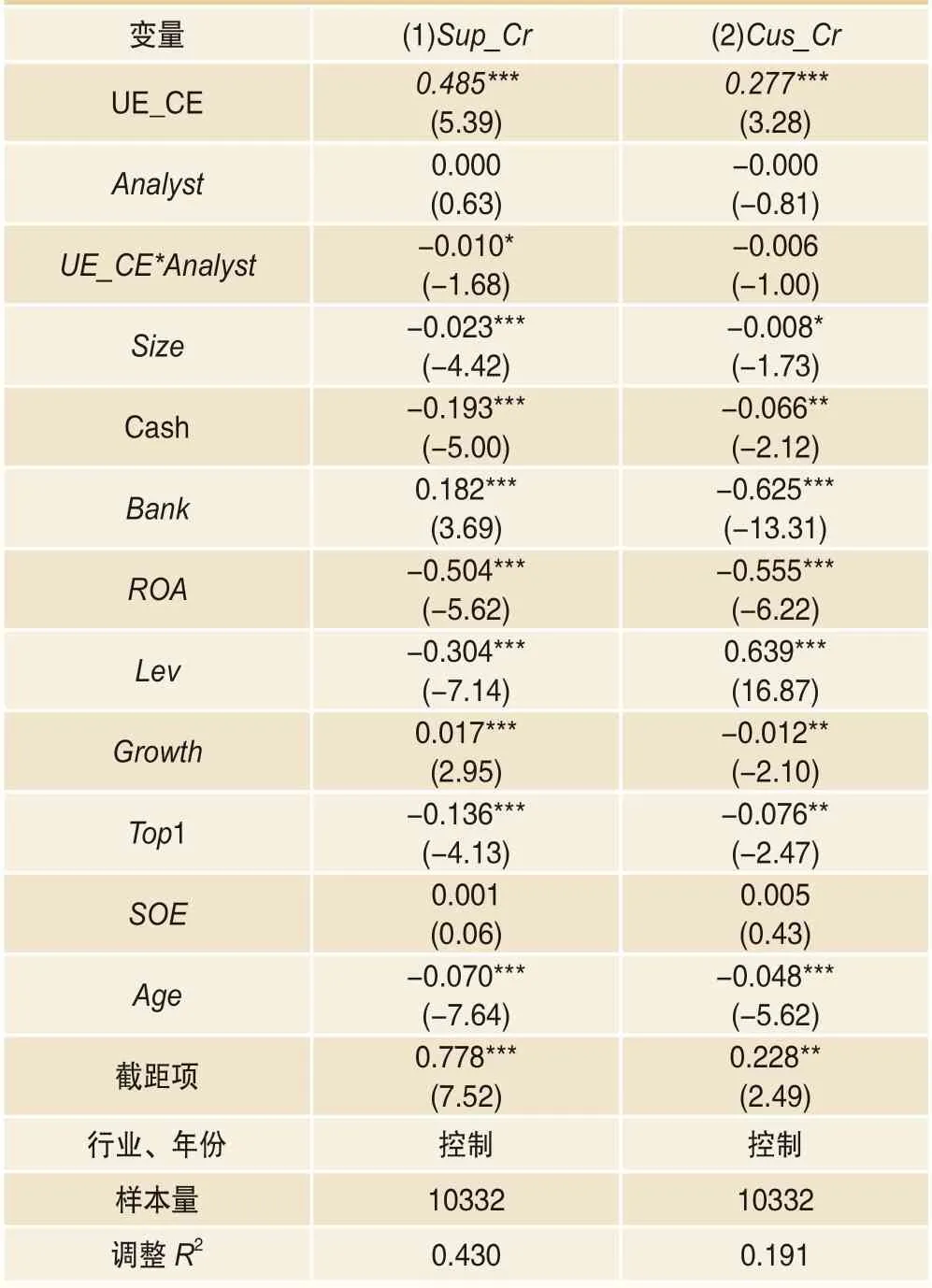

(四)基于分析師跟蹤數量的進一步分析

分析師利用自身的專業優勢和產業調研等,可以為財務報告使用者提供更多的增量信息(徐欣和唐清泉,2010)[35]。分析師跟蹤的密集程度越高越有助于提升上市公司的信息透明度(周澤將和杜興強,2012)[43]。因此,本文選擇分析師跟蹤數量作為調節變量,在模型(3)中加入分析師跟蹤數量變量(Analyst)以及分類轉移與分析師跟蹤數量的交乘項(UE_CE×Analyst)進行全樣本回歸,探索分析師追蹤能否發現企業的分類轉移操作并將這一信息向供應鏈上下游企業傳遞,從而抑制分類轉移引起的商業信用錯配。

表17 分析師跟蹤數量的影響

根據表17第(1)列,交乘項UE_CE×Analyst的系數為-0.01且在10%水平下顯著,表明分析師跟蹤能夠抑制分類轉移對供應商的商業信用供給的影響,緩解分類轉移導致的商業信用錯配;第(2)列,交乘項UE_CE×Analyst的系數為-0.006但不顯著,UE_CE的系數依然在1%水平下顯著,表明分析師跟蹤不影響分類轉移導致客戶加大對企業的商業信用占用。

分析其原因,分析師跟蹤的數量越多,不同分析師可以從不同角度為供應商和客戶提供增量信息,這也意味著供應商和客戶面對的分析師報告數量越多,閱讀和綜合分析判斷分析師報告中信息所需付出的成本越大。由于客戶對企業核心盈余判斷錯誤面臨的風險比供應商小,客戶付出成本對分析師報告進行分析的動機較弱,所以分析師跟蹤對客戶看穿企業分類轉移行為的作用不顯著。

六、結論與啟示

本文利用2009―2018年A股上市公司數據,研究分類轉移盈余管理對供應商、客戶對企業的商業信用政策的影響。研究發現:企業的分類轉移程度越高,供應商對企業的商業信用供給越多,客戶對企業的商業信用占用越多,造成商業信用在供應鏈上下游企業之間的錯配。進一步分析表明:在非國有企業中,分類轉移對客戶占用企業商業信用的邊際影響更大,但產權性質的異質性不影響分類轉移對供應商的商業信用供給的邊際作用;分類轉移對供應商和客戶商業信用的影響在“四大”提供外部審計的企業不再顯著,高質量的審計可在一定程度上抑制商業信用資源的錯配;高質量的內部控制有助于供應商看穿企業的分類轉移行為;更多的分析師跟蹤能夠抑制分類轉移對供應商的商業信用供給錯配的影響。

本文得出如下啟示:第一,供應商在向企業提供商業信用時,要注重借助審計師、分析師等外部監督機制和企業內部控制幫助其識別企業分類轉移操作,避免受企業分類轉移操作誤導而制定錯誤的商業信用政策。第二,客戶需要準確地“體恤”企業。客戶通過對企業持續盈利能力的評估來判斷是否需要對企業進行“體恤”。在這一評估過程中,客戶需要更好地利用外部審計機制來幫助其更準確地判斷企業持續盈利能力,從而更有效地發揮“體恤”效應。最后,分類轉移盈余管理需要引起監管者的重視。分類轉移造成核心盈余信息失真會導致供應鏈層面的財務信息使用者做出錯誤判斷,進而導致商業信用資源的錯誤配置。監管者在制定信息披露政策時,需要充分考慮企業分類轉移行為可能帶來的負面影響,重視盈余結構劃分的準確性。